浙江农林大学植物园:“校”“园”一体 教学相长

2023-08-11供稿浙江农林大学

●供稿/浙江农林大学

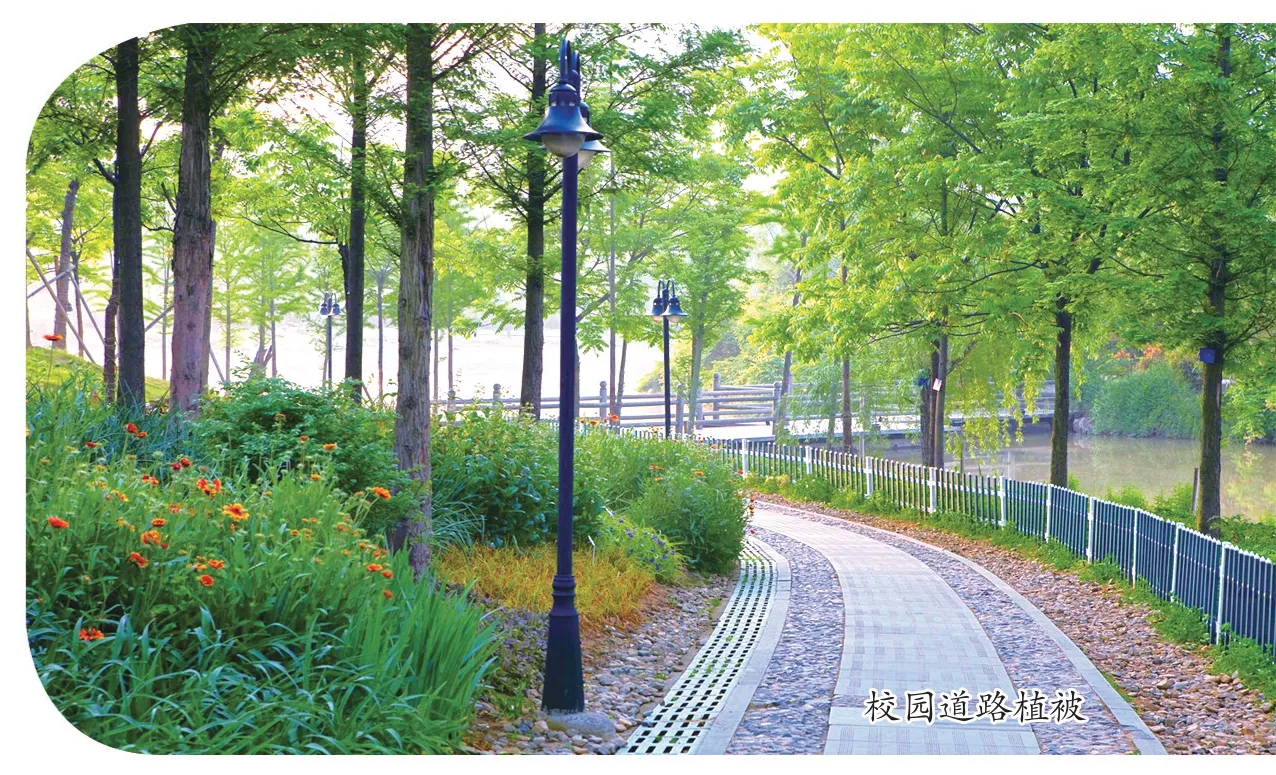

浙江农林大学植物园始建于2003年,依托浙江农林大学建设。浙江农林大学现为浙江省人民政府和农业农村部、国家林业和草原局双共建高校、也是浙江省重点建设高校。学校拥有亚热带森林培育国家重点实验室、国家木质资源综合利用工程技术研究中心、生物农药国家地方联合工程实验室、汉语国际推广茶文化传播基地、国家“111计划”引智基地等5个国家级创新平台,以及国家林业和草原局香榧、铁皮石斛、碳汇等工程技术研究中心等52 个省部级创新平台。学校校园建设遵循“两园(校园、植物园)合一”理念,校园植物物种数量连续多年位居中国大学校园植物排行榜第一,被誉为“浙江省高校校园建设的一张亮丽名片”“一个读书做学问的好地方”,2010年被评为国家生态文明教育基地,2023年被评为国家首批林草科普教育基地。

学校高度重视生态科技和生态文化建设,设立植物园管理办公室,统筹负责植物园管理与科普教育基地工作。基地充分发挥学校人才优势,拥有一支实力雄厚的科普专兼职队伍,其中专职人员9 人、兼职队伍43 人,专兼职队伍中有国家“万人计划”2人、长江特聘教授1人、国家“杰青”2人、“百千万人才”2人、林业和草原教学名师1人、浙江省特级专家2人、浙江省科普专家5 人;拥有一支以本硕博学生为主的生态科普志愿者队伍,每年超过3000人参与各类科普志愿者活动。基地定期选派科普专职人员参加国内自然科普教育培训,举办浙江省野生动植物保护与自然教育等科普讲座和培训,开展科普教育志愿者培训等活动,提升基地科普教育能力。

基地依托学校深厚的科学研究基础,融合多元的艺术表达形式,充分发挥高校的人才优势、科技优势和智力优势,在科普工作中做了许多有益探索,为公民大众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学方法、弘扬科学精神贡献出农林智慧。

建成形式多样的科普场所

学校整合校内外科普教育资源,定期面向公众开放亚热带森林培育国家重点实验室、国家木质资源综合利用工程技术研究中心、生物农药高效制备技术国家地方联合工程实验室、汉语国际推广茶文化传播基地等科研平台,传播生态科技知识,提升全民科学素养;结合学校特色建设了两条科普走廊——“生态走廊”和“人文走廊”,生态走廊由百草园、昆虫馆、中药材馆、农林碳汇馆、竹木科技馆、翠竹园、森林文化馆、农作园等生态科普场馆组成,主要传播普及生态科技知识;人文走廊由校训园、木化石、五舟广场、梁希文化广场、鹿鸣岛、院士林、古道文化园、校史馆等生态人文科普场所组成,主要传播普及生态文明知识。基地现有室内场馆3500平方米,建成了国家级青少年户外体育活动营地,百草园被全国自然教育总校评为自然教育学校(基地),并被评为浙江省科普教育基地。

开展特色鲜明的科普活动

基地依托学校生态科技优势,发挥“国家生态文明教育基地”的作用,播绿撒翠、辐射社会,设立校园开放日,欢迎大家到校园里感受生态环境之美、接受生态教育。开展沉浸式科普教育,积极向大众普及生态文明知识。

深入开展“爱绿、植绿、护绿‘三绿’行动”。连续20 年开展植树活动,累计有1000余个家庭和近3万人次师生参加,植树4 万余株,学校荣获全国绿化模范;开展绿地管护活动,使学习耕种、植树成为每位农林学类大学生的必修课程;开展大手拉小手活动,与42 所中小学结对,为50 所高中校园植物挂牌、传播绿色。

“生态育人、育生态人”系列活动。面向全校师生、校友以及校外中小学生开展生态节活动,每年共举办80 多项活动,参与总数4 万多人次。面向校内学生开展生态课程、生态文化、生态环境、生态研究、生态实践五大生态育人行动计划,将生态理念融入“三全育人”各领域和全过程,实现生态育人全覆盖。积极开展丰富多彩的生态教育“第二课堂”活动,通过“植物达人大赛”“光盘行动”等系列实践活动,培育拥有与新时代相适应的生态品德、生态品格和生态品行的“生态人”。

“走进国家重点实验室”系列活动。依托国家重点实验室面向社会大众讲好“森林”故事、展示科研成果,普及现代林业知识,通过“我的科研故事分享会”“东湖论坛”“和院士同植一棵树”“创新开放,绿水青山”等多形式的特色活动,年均接待大学生、中小学生和社会各界人士参观访问、科学实践2500余人次。

“倾囊相送、共克时疫”系列活动。对接社会需求,主动服务国家“急难险重”事件,充分发挥专业优势,开展科技抗疫情保生产科普服务活动,组织专家开展全方位技术服务和产业帮扶,结合线下联动等多种方式,发放资料1.5万份,编写竹产业、三叶青春季种植技术指导等微信推文120篇,开展线上线下讲座45次,进行技术指导或示范。自觉在疫情防控第一线践行初心使命、体现责任担当。总计举办各类活动32 场次,受众超2万人,其中深度参与人数超过1.2万人。

讲好低碳故事。发挥学科专家优势,持续开展碳达峰、碳中和宣传教育活动,举办低碳科普讲座,科研团队积极调动和发挥学校各个学科专业的师生力量,策划和创作了“竹林碳觅”系列科普作品,包括动漫视频、儿童绘本、儿童文学、大众科普影视等。“竹林碳觅”系列科普读物覆盖所有年龄层次,主创团队还把科普读物赠送到全国各地竹产区、革命老区、欠发达地区的各类初中、小学和幼儿园等,累计受益学生近20 万人次,丛书主编周国模教授2023年获梁希科普人物奖。

近3 年来,基地还结合国际生物多样性日、世界环境日、全国低碳日等主题日,开展“丰收节”“采茶节”“森林文化节”“生态摄影大赛”“生态大讲堂”等丰富多彩的体验式、互动式科普活动与专题讲座156场次,深度参与人数3.2万人次。

创作喜闻乐见的科普作品

基地充分发挥科普专家专业特长,针对林草领域社会关注问题进行科学普及,创作科普作品,将教学科研优势转化为科普优势。科普纪录片“茶一片树叶的故事”由王旭烽教授总撰稿,是央视纪录频道推出的中国首部全面探寻世界茶文化的原创纪录片;《中国竹文化》《走进现代林业》《药用花卉赏析》等15门科普课程,通过跨校直播互动大课堂、视频公开课等形式向社会开放,宣传中国竹文化、现代林业、药用花卉等;“我是吸碳王”是一部原创的宣传低碳的动漫科普作品,生动展示竹子军团抵御全球变暖的英勇战斗,该作品配套绘本读物的观看阅读量超15 万次;《“微”故事——微生物的前世今生》科普漫画书籍,生动有趣地介绍了60 种微生物的发现与特点,该书于2019 年10 月被教育部列入《2019 年全国中小学图书馆(室)推荐书目》。而创制的防疫香囊、车载竹碳包系列、低碳卡通水杯系列等低碳文创产品深受消费者青睐。

近3年来,基地年均参与科普人数超5.21万人,其中面向全校2 万余人提供沉浸式生态文明科普教育;举办各类科普活动150余次,公众年参与人数3.2万人,显著提升公民大众的生态文明意识。基地开展的生态文明科普活动取得了良好的社会反响,《我是吸碳王》荣获梁希科普一等奖、《“微”故事——微生物的前世今生》荣获梁希科普二等奖;“一堂田间地头的思政课”入选教育部高校思想政治工作精品项目;“‘感悟自然,以文化人’——校园农耕文化品牌活动”荣获全国高校“礼敬中华优秀传统文化”特色展示项目;“‘新长城’生态互助社”荣获第七届全国高校校园文化建设优秀成果二等奖;“爱木节”被评为“全国高校校园文化建设优秀成果奖”。黄坚钦教授荣获“全国优秀共产党员”荣誉称号,干果团队被评为“最美科技人”。3年来荣获各类省部级以上奖项90余项。科普作品在学习强国APP、微信公众号及各短视频平台进行宣传推广,被央视、《人民日报》、人民网、新华网等媒体报道200余次。