“清风明月,筝韵禅心”

2023-08-07张润琴

张润琴

摘要:杨秀明(1933~2015年),是当代著名古筝演奏家,潮州筝派重要代表人物之一,“潮州音乐”国家级非物质文化遗产代表性传承人。他一生致力于潮州筝乐的演奏、传承与发展,数十年来,成绩卓著,贡献巨大。但迄今为止,关于杨秀明潮州筝乐艺术研究的成果却寥寥可数。本文通过对杨秀明先生音乐艺术历程的梳理,以及分析总结其演奏艺术特点和他对潮州筝乐的传承与发展所做的贡献,挖掘、论述杨秀明先生的潮州筝乐艺术。

关键词:杨秀明 潮州筝 潮州筝乐 非物质文化遗产传承人

一、杨秀明艺术历程

杨秀明先生,1933年3月出生于广东省潮州市潮安区庵埠镇,自小喜爱潮州音乐。20世纪50年代就读于汕头市聿怀中学,在此期间得遇正在汕头市曲艺团工作的潮乐大师、“广东琵琶圣手”、古筝大师徐滌生先生,至此开始潜心追随徐先生学习古筝、琵琶演奏。追随徐滌生学艺多年后,谦逊好学的杨秀明还曾多次向许敦五、肖韵阁等诸位前辈请教,博采众长,吸收各家的演奏特点,为形成自己的演奏风格打下坚实的基础。

20世纪60年代初,高中毕业后的杨秀明先生随即进入汕头市文工团、曲艺团工作,兼任古筝和琵琶演奏员,在不断学习实践历练中,其演奏技艺也随之得以锤炼。但是人生无常,60年代末,楊先生因涉及冤假错案锒铛入狱,直至70年代初才出狱。这份不同寻常、不幸的遭遇锻炼了他的意志,成就了他超乎常人的韧性和耐力。出狱后的杨先生颠沛流离,但却从未放弃对筝艺的苦苦求索。后来,在几位可投靠的好友相助下,杨秀明开始传授筝艺,并在此过程中喜收他最为得意的弟子,也是他毕生筝乐的传人——著名古筝演奏家、中国音乐学院博士生导师林玲教授。在70年代末,杨秀明与林玲共同迎来了人生的一大机遇:1977年,跟随杨先生习筝3年多的林玲在汕头为时任中央音乐学院院长的赵沨先生,几乎没有间歇地演奏了近5个小时的潮州筝曲,备受赵先生赞赏。同年,林玲参加中央音乐学院附中的招生,并成为当年唯一被录取的古筝演奏专业的学生,汕头电视台、报纸等多有采访报导,一时轰动全城,作为师父的杨先生也由此名声大开。

1981年,人到中年的杨秀明在中国音乐学院教授曹正先生的极力推荐下,任聘至中国音乐学院传授潮州筝艺,正式开启了他“南筝北传”之旅,成为继林永之先生之后,赴京传授潮州筝艺第二人。杨秀明在京讲学的十年期间,树桃培李,成绩显著,其中古筝演奏家邱大成、李萌、周望等,琵琶演奏家李景侠,以及胡琴演奏家刘顺等,都曾得到他的指导。1986年,杨先生应中国民族器乐学会(现中国乐器协会民族乐器分会)的邀约,将其于北京传授的潮州筝曲编订成集,题签《潮州筝曲选集》。1991~1992年期间,杨先生录制了多张个人演奏专辑,如《千声佛》,以及列入“中国音乐家大系——大师系列”出版的《梵音胜彼世间音——隐逸古筝大师杨秀明》等等。杨先生所留下的曲谱和唱片资料,极大地扩大了潮州筝乐的传播范围。1992年9月8日,在中国音乐学院原院长李西安先生等数位业内人士的促成下,由中国音乐家协会民族音乐委员、中国国际广播电台、汕头市文化局等八个单位联合主办,于北京音乐厅为杨先生举办的个人音乐会——“杨秀明古筝独奏音乐会”,现场可谓是高朋满座。此后,杨先生备受乐界赞誉推崇,传为佳话!20世纪90年代初至21世纪初,杨先生多次到天津、扬州、西安多地传授筝艺,还赴中国香港、中国台湾以及新加坡、荷兰、比利时等地进行演出,将潮州筝乐、潮州音乐推向世界舞台,获得巨大反响,对潮州筝乐的弘扬和传播产生了深远的影响。

“英雄无白首,荣耀晚成全。”2008年,经国务院审批,杨秀明被列入第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名录,成为“潮州音乐”项目的国家级非物质文化遗产代表性传承人。这份荣誉不仅代表着杨先生具备了精湛的潮州音乐与筝乐的技艺与理论修养,还承载着他毕其一生对潮州音乐与筝乐的传承与发展的使命,及其做出的令人瞩目的重要贡献。

田青先生将杨先生誉为“中国最后一代传统文人”①,是对杨先生艺术造诣的高度肯定和总结。他不仅是潮州筝艺术流派老一辈艺术家的代表,是中国传统音乐的活宝库,更是集中国传统文化于一身的艺术大家。

二、“行云流水,人乐合一”之演奏艺术

杨秀明先生身为潮州筝乐的一代宗师,其筝乐演奏在他“求其‘静,取其‘神韵,所要者‘魂”②的音乐追求中,深得潮州音乐的真谛,饱含中国传统文化之精髓,形成他别具一格的演奏艺术。

(一)“行当下云、流当下水”之即兴美

即兴性,作为杨秀明筝乐演奏最突出的特点,其所呈现的“变”之美,不仅是潮州音乐本身固有的即兴方式特点所给予的灵感与积累,更是他在每个演奏的当下最真实的内心独白。

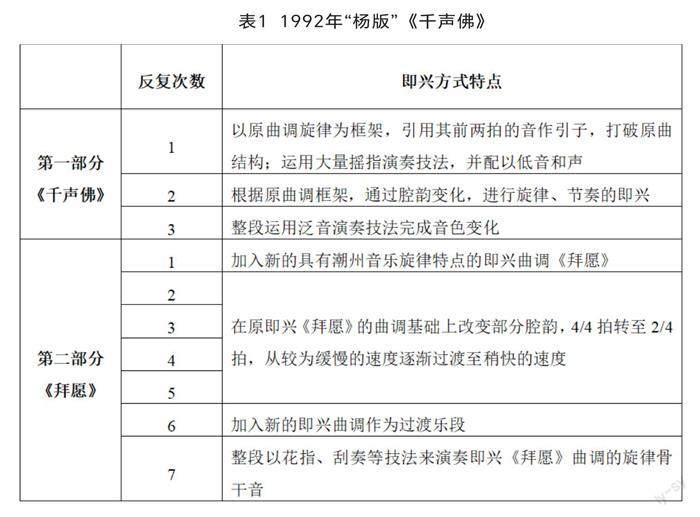

在杨秀明先生众多即兴筝乐中,以《千声佛》与《行云流水》最具代表性。潮州筝曲《千声佛》是潮州筝乐吸收融合佛乐的代表作品之一,全曲一共13个小节,曲调柔和淡雅。杨先生每次弹奏此曲的速度、气韵、音色及技法的运用等都有所不同,各具异彩。这首原演奏时长不超过两分钟的短小作品,在杨先生的即兴变奏之下,最长曾达10分钟(1992年“杨秀明古筝独奏音乐会”现场版本,以下简称“杨版”)。将此版本与梁在平先生传谱的原版《千声佛》对比分析可知,“杨版”《千声佛》全曲共由两个部分组成。第一部分以原版《千声佛》的旋律为框架,运用不同的弹奏技法,以极为缓慢的速度进行三次循环反复。第二部分加入具有明显的潮州筝乐旋法特点的即兴曲调(杨先生将其命名为《拜愿》),再运用不同的弹奏手法,由慢渐快地进行七次循环反复变奏。乐曲的具体即兴变化特点见表1。

由于杨秀明在原曲调基础上,通过运用不同的演奏技法实现音色变化,以及利用音区对比、速度变化等方式进行即兴变奏,使得全曲浑然天成,让人耳目一新。

潮州筝曲《行云流水》是杨秀明先生创作的以即兴为主的潮州筝乐作品,他在不同时间、不同地点、不同场合和不同心境下演奏的《行云流水》的旋律、结构、形式都截然不同,每一次的演奏都会赋予新的乐思和意境,均是有感而发、即席而作,可谓是真正的即兴音乐。杨先生曾为此作了颇具禅意的解释:“每次的《行云流水》都是行的当下的云,流的当下的水,哪有一样的?”③

杨秀明的筝乐即兴是在潮州音乐的旋律特点、变奏原则等基础上,运用不同的且不限于潮州传统的筝乐技法语言,并即兴地注入新的音乐素材,在旋律、节奏、速度、音色等方面进行自由的变化。无论是《千声佛》还是《行云流水》,都是杨先生将其对生命的感悟与艺术体验,以及瞬间的灵感,凝聚成当下的“云”和“水”。这种随心、随性、随情,重在“当下”,不可复制地即兴演奏,正是“即兴”最本质的特点。杨先生的即兴演奏充分展现了他浸泡于潮州音乐数十年所汲取的养分,更体现了他站在更广阔的音乐视角,超越了风格与技巧,用自己的筝乐语言阐释“行当下云、流当下水”这种颇具禅意的心境,形成他鲜活、独特的即兴艺术。

(二)“人乐合一”之“和”美

中国音乐学院原院长李西安先生曾这样称赞杨秀明:“我认为杨秀明先生是我国民乐界为数不多的真正的大师,他的演奏达到了‘物我两忘‘人乐合一,具有禅意的艺术境界。”④

1.“人”与“器”之和

传统潮州筝原为13、16弦制的钢丝筝,随着乐器的改革,形制的统一,S型21弦筝得到普及运用。但在潮州当地,仍然有许多民间艺人始终坚持“潮州筝乐必须使用传统的钢丝筝演奏才正宗”,这种坚守传统的精神是十分值得尊重的。而杨秀明先生却打破了传统观念的束缚,不执着于“器”的选择,而是根据“器”的性能,调整合适的演奏方法,表达最终的音乐,无论是钢丝筝还是S型常用筝,均为他所用。这种“众‘器皆为己用”的认知体现了杨先生在演奏中“不为‘器所困”的深厚功底,也是“人”与“器”和的表现,更是使其筝乐达到“人乐合一”的重要基础。

2.“意”“声”与“技”之和

杨秀明在长期的艺术实践中,根据对不同音乐的理解,选择不同的声音,再选择相应的技法语言进行表达——是一种“音乐决定声音的选择,声音决定技法的运用”的演奏思维,无论何种声音与技法,其终极目的都是为音乐服务。通过“意”的理解与把握,以及“声”与“技”的选择与运用,从而达到“人乐合一”的演奏境界。

杨秀明的潮州筝乐艺术造诣在潮州筝界中是前所未有的,其广博的艺术涵养以及年复一日、乐此不疲的艺术探索,成就了他“行云流水、人乐合一”的演奏艺术。杨先生的即兴演奏是行云流水,重在“当下”的真诚流露。他演奏中浑然忘我、人乐合一的状态,更是一种宁静、虔诚、直指人心之美。为此,田青先生曾评价杨先生的音乐:“深得中国传统文化之精髓,雅而不矜,丽而不俗……他的音乐能超脱一般世俗音乐的审美观,达到静心、开智、增慧的作用。”⑤也犹如杨先生自己所说的:“于我挚爱的民族音乐,我用最大的功力打进去,以最大的勇气跳出来”⑥,是一种从淳朴的民间音乐中升华至超凡脱俗的、超越了风格与技巧的禅境,他已然不止是一位潮州音乐民间艺人,是名副其实的艺术大家。

三、潮州筝乐“诸宫调”之先声

“实践出真知”。音乐作为一种基于实践的艺术形式,其相关的理论基本源自于具体的音乐实践。杨秀明先生在长期的艺术实践中发现了潮州音乐诸调在潮州筝的实际演奏中特殊性,通过充分发挥古筝左手“按弦转调”的特点,最终创编了极具影响力的潮州筝乐作品《粉红莲(诸宫调)》,也就此首次提出了潮州筝乐“诸宫调”的用调概念,极大地丰富了潮州筝乐用调体系,是楊先生对潮州筝乐的发展所作的重要贡献之一。

(一)潮州筝曲《粉红莲(诸宫调)》

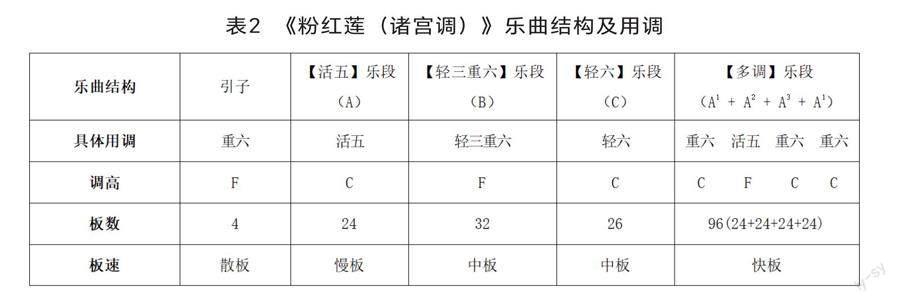

《粉红莲》是潮州音乐的经典曲目之一,全曲共108板的乐曲,被当地艺人称为“长命曲”。该乐曲存有头板、二板和三板三种板式,属于合尾式多段体结构,由具有“起、承、转、合”特征的四个乐段将乐曲完整地衔接起来,展示了莲花在不同季节中的不同形态。据潮汕近百年来发现的乐谱中最为完善的一套古谱《郑映梅养竹山房乐谱》记载,在《粉红莲》的手抄谱中标注了“不拘轻重六活五皆可用”⑦,这说明该乐曲用调的灵活性,也反映了潮州音乐“一曲多调”的特点,但在潮汕地区一般单独采用重三六调式进行演奏。

《粉红莲(诸宫调)》是杨秀明先生于20世纪70年代完成创编的。杨先生以《粉红莲》的头板作为母本,在其旋律骨干音基础上加花变奏,运用潮州音乐不同的调式音阶在段落之间进行调式、调性相互转换,呈现出丰富多变的音乐风格。分析潮州筝曲《粉红莲(诸宫调)》的乐曲结构及用调等特点,并将其结构与母本《粉红莲》板进行对比如下:

《粉红莲(诸宫调)》创新性地加入引子,打破了潮州音乐传统的板式结构,尽管全曲仅以母本《粉红莲》头板一个板式贯穿全曲,在速度上仍然遵循潮州音乐“曲速三变”的变化法则,由缓至急,层层递进。在用调上,更是突破了潮州传统筝乐在演奏时“一曲一调”的单一用调模式,利用潮州音乐诸调的“轻重变换”在潮州筝中左手“按弦转调”的演奏特点,既充分地展现了潮州音乐“一曲多调”的特点,更是实现了“一曲多调独弹”的筝乐表现形式,将潮州音乐的用调体系发挥到极致。

注释:

①林玲:《杨秀明潮州筝曲艺术》,北京:人民音乐出版社2022年版,第205页。

②林玲:《杨秀明潮州筝曲艺术》,北京:人民音乐出版社2022年版,第7页。

③何迥的:《行云流水——杨秀明的艺术历程》,北京:中国文化科学音像出版社2016年版。

④李西安教授于2014年“行云流水——杨秀明古筝独奏音乐会”主持时所言。

⑤田青:《禅与乐》,北京:文化艺术出版社2022年第二版,第270页。

⑥林玲:《杨秀明潮州筝曲艺术》,北京:人民音乐出版社2022年版,第7页。

⑦郑志伟:《郑映梅养竹山房乐谱·上册》,广州:暨南大学出版社2018年版,第332页。