李白与大唐

2023-08-04孔冰欣

孔冰欣

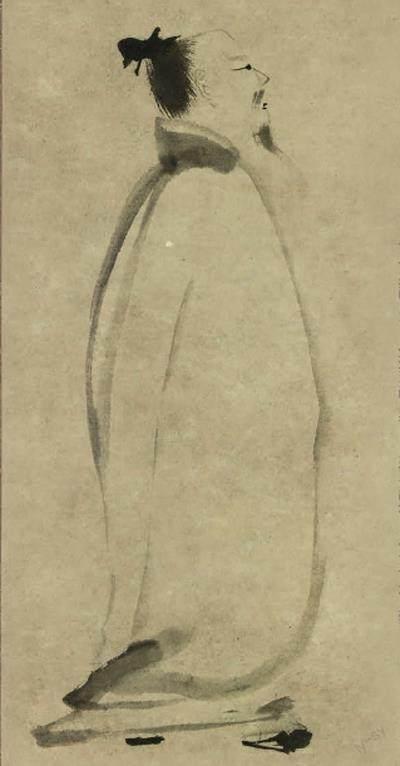

《太白行吟图》,南宋,梁楷。

他是旷古绝今的﹃诗无敌﹄。

亦是征逐政治未果,任性而天真的失意者。

他实在太出名,人人都以为自己对他有相当的了解。但不羁的天才、狂飙的表象之外,如果冷静地另眼审视,我们会发现:他挥霍成习、徒事干谒,甚至抛家弃子,或许还执拗于抛露偏见的世界观。

李白(701年—762年),中国诗史上一座飘然思不群的高峰,实质上也难以避免人性的弱点,难以避免卷入帝国正午那条轮转不休名利链的无底漩涡。作为一个已经远离尘嚣1200余年的、彻头彻尾的﹃古人﹄,他的生平确有许多值得考证、值得玩味的地方。而遍览正史、笔记小说、当代学术研究的最新结果……纵使﹃大抵有基方筑室,未闻无址忽成岑﹄,今人可借助资料恢复贺知章口中﹃谪仙﹄的部分旧貌,然更多隐秘心事,需要想象、填补,以及入情入理的深度诠释。

当我们在谈论李白的时候,我们更在关注被无数人向往、又被无数人误读的大唐。曾经群星熠熠,同时半明半昧;诗人生平为经,盛世危机为纬——惟有将李白置于他所活跃的特定朝代舞台上作观照,故事方显得尤其曲折,命题方显得尤其动人。

眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。多年后,慨叹过﹃这一局,某服﹄的李白,终是等到了被后人慨叹,被后人景仰爱重,被后人推上神坛。

昔人已乘明月去,此地空余明月楼。岂是浮云蔽红日?长安不见使人愁。

扶摇直上九万里

关于李白的身世,可谓众说纷纭,更不乏空穴来风的揣测。目前比较主流的观点普遍推断,李父或是出生在西域的胡商,血统上却大抵是汉人。李家的祖上可能被窜逐至西域,到李父这一辈,也许买通了关防,从而偷渡回中原;也许追随昭武九姓的兴生胡贡使团,且以贡物为质,在唐土取得了行商编户。总之,约摸在公元705年,李父带着一大家子,从西域抵达现称四川的蜀郡绵州昌隆县。

彼时,商人仍系“贱民”,作为贱民之子,李白原本并不具备参与科举考试的资格,并不具备融入华丽时代的高调条件。但没有人甘愿接受宿命冷酷的摆布:李家不仅想赚很多钱,更想一点点地铸造、打磨、擦亮以姓氏(门第)为基础的身份,李家最文采飞扬又心高气傲的儿郎,则希冀谋取名满天下的声誉。

他“五岁诵六甲”;十五六岁时已做了多首诗赋,好剑术,喜任侠;十七八岁时拜师“夫妇隐操,不应辟召”的纵横家赵蕤。他读书,喝酒,游历,结交朋友,可在一年内散金三十余万,亦汲汲于投献求官,尝试靠经营影响力“以达天听”。崔宗之说李白“袖有匕首剑,怀中茂陵书”,其实后者留存于世的诗作中,起码一半以上都是奉承达官贵人的“场面话”,其四海云游、寻山问水,也有拓展人脉、打理关系的意思。

就连成亲,首要考量的因素也是服务求仕之梦。承认罢,叩天子门、娶五姓女,不知是多少大唐男儿不甚高级趣味的坦率理想。李白的第一个妻子,乃高宗朝同中书门下三品(属宰相职)许圉师的孙女。他的最后一个妻子,是中宗朝中书令(同样属宰相职)宗楚客的孙女。宗夫人“千金买壁”的典故看上去很美,但这毕竟无法完全掩盖,在过去几段加起来足够漫长的婚姻生涯/两性游戏里,李白并不是个模范丈夫的事实。

公元742年(天宝元年),道名鼎鼎的元丹丘以受召入朝为道门威仪,荐开元年间就不遗余力写了《明堂赋》《大猎赋》(你懂的)的老友李白于李隆基。次年,43岁的李白被诏为翰林学士。可惜,不到三年,因为与宫廷与权谋的气场不够合拍,元丹丘、李白先后离开了长安。

《大唐李白》系列小说作者张大春认为,成年之前,李白长期浸在古典的文史材料里,根本不认识自己的现实。他永远是透过春秋战国或是诸葛亮、谢安、谢灵运,透过这些古人来“翻译”他所看到的当下。他觉得能在朝中扮演一个角色,占有一席之地,甚至治国平天下。他把大唐帝国看得太单纯了,驰骋口舌的纵横家左右君王意志的时代,早已一去不返。

“一個繁荣复杂、充满各种力量角逐的社会里,如果进入权力场的核心,或者拥有比别人多一点的权力,高一点的地位,或者是可以多一点财富,恐怕不是一个文人或者诗人凭借学养也好、经历也好,所能达到的。更麻烦的一点,一个诗人到底应不应该具备这些宏大的野心,壮丽的气度?在我看来,李白的这些方面,梦想、抱负的破灭,导致他在57岁那年误投永王成为‘叛乱分子。……作为一个文字工作者,拥有了文字工作以外更大企图的时候,他可能已经离开了真正的志业。”

到头来,让李白扶摇直上九万里的不是他的官职,而是他的诗文。有趣的是,在盛唐论诗者眼中,李、杜俱非“超一流”。比如《河岳英灵集》《中兴间气集》就流露出一丝“李轻佻、杜笨拙”的“嫌弃”——更符合时人评价标尺的,恐怕还是妙年洁白、风姿都美、气品高雅、诗画双绝的贵公子王维这款。宋人王安石也指出,“白之歌诗,豪放飘逸,人固莫及,然其格止于此而已,不知变也”。潜台词:一径霸气侧漏,不善潜气内转,兄台您有点“浮”。但是,千百年后,太白不求齐整工稳、死死切合格律的“出格”,他那些先秦乐府、六朝民歌般的华章,那些时儒时道时佛的思想,终如奇花初绽,龙吟水上,月明沧海,被万众瞩目,举国称颂。

酒喝了,诗写了,就可以了。诗句蝉联而下,流转不定,举重若轻,见招拆招,极是逍遥自在。公元751年,李白再次前往嵩山拜访知己元丹丘,跋涉千里,却得知元丹丘恰在石门山中。终于重逢后,李白于此地滞留了一个秋天,后又邀请岑勋来会,三人在百秀谷中饮酒,乐极而醉。席间,千古名篇《将进酒》问世。

没有人甘愿接受宿命冷酷的摆布:李家不仅想赚很多钱,更想一点点地铸造、打磨、擦亮以姓氏(门第)为基础的身份,李家最文采飞扬又心高气傲的儿郎,则希冀谋取名满天下的声誉。

《晋书》张翰传云:“翰任心自适,不求当世。或谓之曰‘卿乃可纵适一时,独不为身后名邪?答曰:‘使我有身后名,不如即时一杯酒。时人贵其旷达。”身后名何如眼前酒,“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,與尔同销万古愁”——贯穿古今、无从破除的绝望,有限的生命与无限的欲望之间无解的冲突和痛苦,需要酒精暂时的解脱与救赎。起于尽欢,落于解愁,逃避、遗忘,兴奋、沉醉,而诗人终究在不屈地反抗。尽管《将进酒》存在所谓“悲观”的内容,然情感和语言的强度足显激越高扬的英雄豪气,宣誓着“无论怎样无意义,偏让生命放肆燃烧”的“我存在”。不得不说,信笔挥洒即可捧出肺腑,但见赤诚一片,这实在是常人难以企及的绝对天赋。

万古愁,如何销。高门贵胄纵情声色,但求余生归隐。芸芸士子攀附结交,只为博一功名。杨家姝丽初长成,今日养在深闺,明朝倾国倾城。巫女之后安禄山,边陲卑贱的草土奴,将颠倒神州于股掌……能够搅动风云的人们皆已就位,而看似如日中天的大唐,竟料不到帝都长安的地下几乎埋了三万桶石脂,只待一抹火星。

乐游原上望长安

那个政治的、军事的、经济的、文学的、艺术的,那个叠加显影、清晰又模糊的历史上的盛唐:门阀犹在,科举已开;有贤相集团,也有聚敛之臣;有种群融合,也有异族边患;一壁心胸开阔,一壁你死我活;一壁仗剑游侠,立业建功,一壁暗流涌动,松垮崩塌。

电影《长安三万里》虽然态度认真、面貌端正,但究其实质,还是用夸张漫画的手法,创造了一篇通俗易懂的、关于诗歌与大唐的同人文。该片的多数场景,只是对诗歌诞生现场的激动想象,但这种长于背诵文学常识、略作简单辩证的最浅层的魅力,于不少宽容的观众而言已经满足:对上诗句的瞬间,即开启了一场确认自我文化身份的国风大典。至于李白的任性与天真,被塑造成近乎反复横跳、神经质的或躁狂或颓丧的愚蠢,人物缺乏弧光;以及把史书上确定无疑丧师失地的败仗,修改成一场出奇制胜的大捷,显然不在疾声欢呼者评判标准的考虑之列。

辞家新属冠军侯,胡雁南征塞草秋。梦到长安三万里,海风吹断碛西头。真相总是伤人,长安总是离我们太远。《世说新语》载:晋明帝数岁,坐元帝膝上。有人从长安来,元帝问洛下消息,潸然流涕。明帝问何以致泣,具以东渡意告之。因问明帝:“汝意谓长安何如日远?”答曰:“日远。不闻人从日边来,居然可知。”元帝异之。明日,集群臣宴会,告以此意,便重问之。乃答曰:“日近。”元帝失色,曰:“尔何故异昨日之言邪?”答曰:“举目见日,不见长安。”长安,金碧辉煌的长安,若即若离的长安,让“……余亦辞家西入秦。仰天大笑出门去……”的李白亦难免屡屡着了道儿。他怎么可能承认,在皇帝的眼里,自己不过是一个无足轻重的文学弄臣。嗟乎,要怪就怪长安是长相思、摧心肝的诱惑,让奔波忙碌的人们一次次地由天空坠向地面,尔后幻灭。

《长安三万里》中的长安城。

曾几何时,八水环绕,朱门青琐,玉殿琼楼。曾几何时,只要行路,就会遭遇各式各样有形无形的考验:跌宕迂回的坡道,令人窒息的梯级。长安的尽头到底在哪里呢,乐游原上望神京,它有起伏的地形,苍虬的风景,具象的骨肉,而所有那些宅邸、族谱、头衔,仿佛天际虹霓般虚无缥缈。长安像一个中古时代的“利维坦”,日本学者妹尾达彦即表示:“长安城的建筑,原本就不是以居民的生活空间为出发点的,而是根据6世纪末到7世纪初王都的理念,设计建成的一座宏伟的理想都市。”笔直的街道、四四方方的坊,这座“宏伟的理想都市”,追求彰显皇权的神圣性。当中晚唐后宵禁制度逐日废弛;当穿墙破洞与临街开门现象渐渐增多;当平康坊里有人卖姜果,宣阳坊里开设了彩缬铺,宣平坊里可以买到油,延寿坊里出售各类珠玉宝器;当“朝闻奏对入朝堂,暮见喧呼来酒市”……长安的烟火气,才长了几分与它的贵气相抗衡的底气。

从北魏的六镇之乱,到大唐的安史之乱,河朔三镇的日薄西山,再到唐末至五代十国朱温、李克用等新军阀的崛起,只能说你方唱罢我登场,太阳之下无新事。“红颜祸水”“君主昏聩”“奸相误国”“悍将叛变”云云,仍旧弹着单细胞史观陈年的滥调——是土地与财富的分配,贪念与野心的撕扯,迫使古老的国度,上演着一幕幕纷争不休、轮回难止的闹剧。不过,终归,虎贲气血有时尽,诗意绵绵无绝期:一具具沉重的躯壳拖拽着无奈的脚步,疲惫地蹒跚在无比现实的人间,而诗歌攫住了其中最永恒、最浪漫的灵魂,所以,我们需要诗歌。“诗在,长安就在”,哪怕繁华瑰丽的绮梦毁于兵燹,甚至一开始就漏洞重重,但,谁敢剥夺这份“梦回”的权利?

长安的城门,既闪耀着旧日的荣华,也堆积了旧日的烟尘。而乐游原则既可被看作一处清幽的解闷胜地,亦可被看作一面兴亡秘密忽隐忽现、映照苍凉世事的魔镜。好奇的是,如今,吟着李白诗句,在酒香、剑气、月光和鸟影中追忆光辉岁月的人们,难道就真的能够全然超脱,惯看秋月春风么?

箫声咽,秦娥梦断秦楼月。秦楼月,年年柳色,灞陵伤别。

乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。