从志书中谈古代文脉安岳

2023-07-29汪毅

汪毅

文脉既是一邑之独特韵味,又是一邑之文明底气,更是一邑之人的精神内核。触摸文脉安岳,其實就是对安岳人文渊薮基因的解码,体悟其人文表达,领略其表现特征。其范畴涵盖安岳建城史、佛教艺术史、书院(兴学)史、文庙史和一路走来的文教领军人物等诸多方面。在“解码”过程中,这些文脉如同一棵硕大无朋的榕树,上面垂挂着无数发达的气根。

这气根之一,首先是安岳的建城史。这部建城史,集政治、军事、文化于一体,注定了其特殊身份,既是文脉安岳外在的集中表达,又是文脉安岳的深邃处,更能唤起我们急欲解码的文脉基因。

文脉是城市记忆的延续。关于安岳县建置沿革的表述,史籍纷呈。清嘉庆《四川通志·舆地·沿革》和民国《四川方志简编》等有“后(北)周建德四年(575),始置普州及安岳县”的记载。州县同治一城,迄今有1447年建城史。而宋《寰宇记》则说,南朝萧梁普通年间(520─527)置普慈郡并设县,即“此立郡县之始也”。这个“县”应是安岳“雏形”。

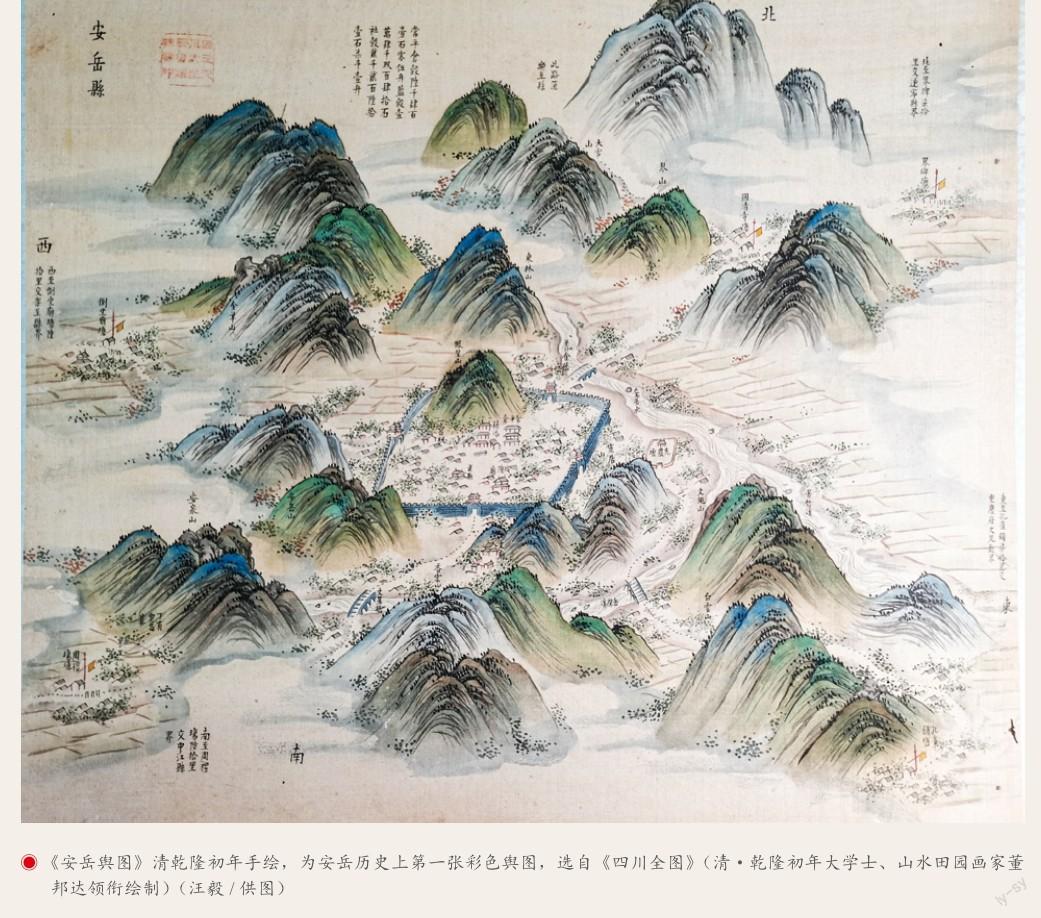

往事越千年,其间安岳古城的沧桑我们知之甚少,全凭史籍和志书遗珠略知一二,致使对后(北)周建德四年(575)至清康熙(1662─1722)前千余年的古城面貌漫漶支离。值得庆幸的是,清康熙《安岳县志·县治图》,勾勒出300多年前的岳城面貌,让我们对这座古城轮廓有了直观感受。特别是清乾隆初期手绘的彩色舆图,系安岳历史上最早的彩色舆图,让我们惊讶于300年前的安岳竟是如此山川灵秀,不由心旌摇曳,思绪万千。纸上观古城,尽管是平面的,但这不妨碍文脉安岳的气息如同扑面而来的缕缕春风,拉拽我们思绪穿越,穿越在“温故知新”的时空隧道中。

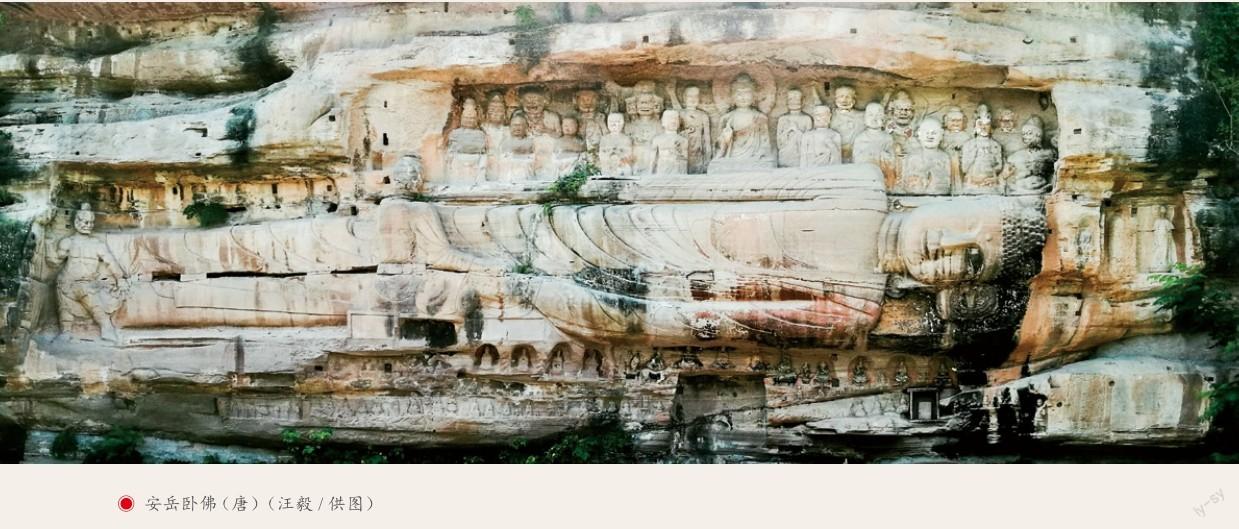

这气根之二,当然是誉满四方的安岳佛教石刻艺术史。从中不难发现安岳原来是一个颇具佛缘的地方,所设普慈郡的郡名别具一格,即采意佛教“普渡慈航”中的“普慈”之意。以“普慈”命郡名,这在全国地名中不可复制,一定意义上体现梁武帝“以佛治国兴邦”的执政理念。据《四川通志》记载,在南朝梁武帝普通二年(521)时,安岳便有《梁招隐寺刹下铭》记录,招隐寺成为安岳第一个寺院。基于崇佛的社会时尚等因素,安岳石刻造像连绵不绝,尤其是唐宋石刻艺术,具有相当的规模,体现强大的文化背景,呈现“古多精美特”的特质,为世界石窟艺术史在公元8─12世纪写下了璀璨一页,具有广泛的社会“教化”功能,散发出文脉安岳的一瓣莲香。特别是安岳卧佛,凿刻于盛唐,长达21.3米,为我国古代全身最大石刻卧佛,堪称世界石刻艺术海洋的“航母”。

这气根之三,应是安岳兴学(书院或学堂)的发达史。安岳学风浓郁,据《图经》记载,世传孔子曾经宿于邑地大成山。这个“世传”确切与否已不重要,但至少传递了文脉安岳悠久的信息。

安岳的古代兴学,大致有书院(私学)和学宫(官学)两种模式,以前者为主。书院建址的具体时间,据清康熙《安岳县志·学校 》记载,可上溯至唐高宗咸亨年间(670─673),始建于县治北岳山下,成为文脉发祥地之一。宋时,书院迁址龙泉山麓。特别是宋初多岳在铁峰山兴办书院,人才接踵,科登甲榜,盛极一时。书院在宋代教育中最具特色,出现诸如岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、应天书院,即史称的“四大书院”。安岳书院虽不能与之同日而语,但它的建制时间更早,即建于唐高宗咸亨年间(670─673),这在中国书院史上应占有一席之地。

随着兴学的燎原之势,与之关联的贡院应运而生。贡院又名试院,是古代会试的考场,即开科取士之地。中国科举始于隋,贡院肇始于唐。安岳最早的贡院虽不可考,但至少不晚于宋代,南宋理学家魏了翁的《题普慈冯惟一率钱建贡院疏》便是佐证。我国著名的江南贡院,始建于南宋乾道四年(1168)。以魏了翁《题普慈冯惟一率钱建贡院疏》的时间推算,安岳贡院建制颇早,足显根脉之一斑。

正是因为“天下材品,渊自学宫(书院)”和贡院的蓬勃兴起,彼此相辅相成,构成文脉安岳起飞的“双翼”。及至宋代,安岳人文井喷,联翩科甲,史不绝书,进士雁塔与书楼鼎峙。据《宋登科记考》悉知,安岳进士有256人(如以普州而论,即加上时所辖乐至、安居县的进士,人数更多),名列四川(含重庆直辖市)第四,仅次于眉山东坡区(原眉山县)、遂宁船山区、成都县。排名第九的为荣县111人,排名第十以下的县均不满100人。仅有1名的为丰都、忠县、荥经、通江、犍为、大竹、汶川、芦山、高县、峨眉山市10县(市)。此足以证明在宋代时,文脉安岳气根之发达。为此,“东普西眉”呼之而出,呈现出“人才之盛,为西川首称”“冠带之士,可并西眉”“人才与西眉而相埒”“科名之盛,并美西眉”“眉州、普州媲于东鲁”等的一派云蒸霞蔚景象。这一方面,把以文名世的安岳与出了“三苏”(苏洵、苏轼、苏辙)的眉州(今眉山)相提并论;另一方面,把安岳和眉山与代表儒家文化源头的山东媲美。至于“东普西眉”的历史意义,则为我们今天对四川区域宋代史研究提供一个崭新视角。

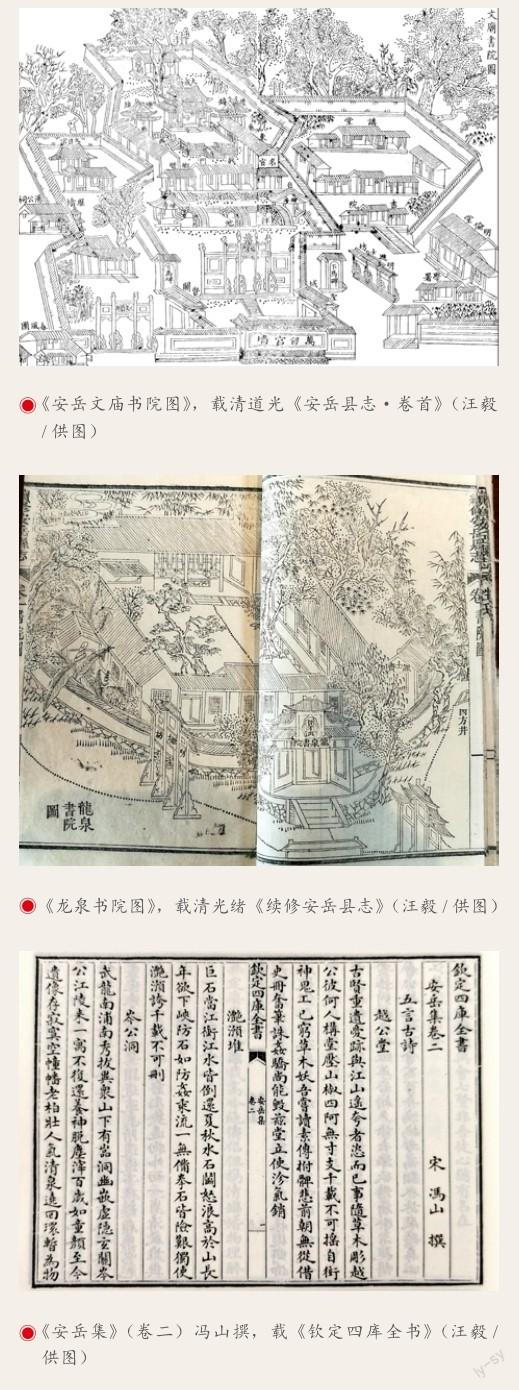

安岳兴学(书院、学宫、义学等)代代赓续。在清光绪《续修安岳县志》中,对于书院的记载颇为周详,历历可数的有凤山书院、龙泉书院、岳阳书院、云峰书院、通贤书院、文星书院、双溪书院、石龙书院、培英书院、龙门书院、春秋书院、玉林书院等(另有乡学约40个),构成一个庞大的教育体系,使魁星闪烁,让魁星阁成为一邑文脉标识和古城的“城徽”。在众多书院中,尤以龙泉书院和凤山书院颇负盛名。一龙一凤,龙吟千里,凤舞九天,传递了文脉安岳“龙凤呈祥”的强大信息。

这气根之四,可数安岳文庙史。在古代,文庙既是一邑文脉的重要标志,又是一邑道统的神圣殿堂,传递“斯文在兹”和“万世师表”儒术独尊信息。文庙具有特别的功能,诚如清康熙《安岳县志·艺文·重修学宫记》表述:“庙者,先圣先贤之神所栖也;庑者,群贤群正之神所栖也;堂者,衣冠礼乐之所聚,道德功名之所托也。”至于安岳文庙兴建的具体时间,据清康熙《安岳县志·流寓》记载,由元代人晏道升发起创建。晏道升是江西人,少年时便精通经术,在元仁宗延祐(1314─1320)初年,寄寓安岳。他掘地寻觅到湮没尘世的宋代古雁塔,目睹了文脉安岳雁塔留名的辉煌历史,感慨当年文曲昌兴之象,“遂率同寓卢兴祖芟草莱,创文庙”。其举措和功德,一路馨香,让“士类至今感之。”

這气根之五,便是历史长河中一路踏波走来的文教领军人物(包括流寓安岳者和任职安岳的名宦)。这些杰出人物是安岳历史文化的璀璨“家珍”,历历可数的有杜甫、贾岛、苏轼、陆游、多岳、彭乘、何援、文同、唐文若、何耆仲、陈抟、冯山、刘仪凤、秦九韶、杜孝严等。其奉献和历史影响,代表唐宋文脉安岳的基因(尤其是宋代),开创气象万千的时代格局。可以肯定地说,宋代文脉安岳登峰造极,是古代文脉安岳最为精彩的一篇“秋色赋”,一定意义上是学者陈寅恪关于“华夏民族文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”著名论断的一个注释。

就文学影响而言,诗圣杜甫和“郊寒岛瘦”中的贾岛,他们均是唐诗中一面猎猎迎风的旗帜。在清康熙《安岳县志·流寓》中,有对杜甫来安岳讲学,以及“一时寄寓,千载留声”的记载。为纪念杜甫,后世建“工部楼”(因楼位于城南,亦称“南楼”)。从清乾隆《安岳县志·古迹》中的插图看,工部楼为重楼(今不存),比成都杜甫草堂工部祠更雄伟壮观,无疑是安岳古代名楼和文脉地标之一。清乾隆时期的郡牧、《潼川府志》总纂张松孙曾咏《工部楼》:“普州城南有高楼,高楼下临见普州。”在宋代时,工部楼还有“南楼弦诵”之说,足见颇负盛名。至于《贾墓杜楼序铭》和《工部楼诗》,清康熙《安岳县志·艺文》和清乾隆《安岳县志·古迹》中分别有辑录。杜甫(工部祠)遗址在全国颇多,但均为祠堂,而惟独安岳为“楼”,且具有规模大、称谓早的特点。其诗意可美誉一方,其文脉大度可见一斑。据《蜀景汇览》记载,杜甫有《陪章留后侍御宴南楼》诗于安岳南楼(一说此诗写于梓州南楼)。

倘若安岳能修复工部楼,与成都杜甫草堂工部祠“一楼一祠”呼应,同杜甫其他纪念场所珠联璧合,再现“弦诵”不辍情景,使诗脉和远方并举,岂不美哉!

贾岛曾在安岳任司仓参军(后改司户参军),写有《夏夜登南楼》《咏怀》《送僧》《访鉴玄师侄》《哭宗密禅师》《让纠曹上乐使君》《寄武功姚主簿》等诗,还书有唐紫极宫碑(今不存)。为纪念这个“清真僻苦”诗风的诗人,后世建有“瘦诗亭”(曾为安岳古图景之首,今不存),留有《瘦诗亭铭》《瘦诗亭记》《瘦诗亭诗》。其遗迹和遗存,清乾隆《安岳县志·古迹》等有详细记载。倘若安岳能修复“瘦诗亭”(包括修葺贾岛墓),以诗大观,如此诗意安岳岂不雅哉!

杜甫与贾岛的文踪脉迹,对于“风雅安岳”的形成具有不可替代的影响。对此,在清康熙《安岳县志·艺文·贾墓杜楼序铭》中,有关于安岳“风雅之里”的记载,为我们传递一个不可多得的文脉信息。这是文脉安岳的一张靓丽文化名片,值得进一步用心打造。

如果说杜甫和贾岛的诗璀璨了唐代的诗意天空,那么可以说苏轼和陆游的诗影响北宋和南宋诗坛。在宋《舆地纪胜》与清《蜀景汇览》《四川通志》和清康熙《安岳县志·山川志》中,均辑录有苏轼写安岳《香云山》诗:“想是有金丹,神仙不知秘。何事露光芒,夜半惊童稚”,并题注“香云山在安岳县南十里,一名光照山。夜现圣灯,山顶有池水,甚甘洌。”此诗一说是苏轼写山东高密《游卢山五咏》之一的《圣灯岩》。然而,安岳确有香云山,不仅志书有记载,而且在清道光《安岳县志·山川》中,还辑录有明代安岳进士汤佐写的《香云山》诗(2首)。倘若由此可佐证苏轼有诗于安岳,那么其踪迹不仅可以补遗,而且可以进一步佐证“东普西眉”的时代联系。

陆游关乎安岳,穿起文脉安岳之珠,除他有诗刻于安岳卧佛院南岩造像区岩壁(今编号为88号龛,诗已不存)和为安岳主簿卢衷父跋《卢衷父绝句》“容怀耿耿自难宽,老傍京尘更鲜欢。远梦已回窗不晓,杏花同度五更寒”之外,更在于他与安岳籍进士刘仪凤那非同寻常的交谊。

刘仪凤(1111─1176)字韶美,曾任兵部侍郎兼侍讲和集英殿修撰,算得上文武双全、学富五车。其传入《宋史》,系国字号历史文化名人。与陆游(1125─1210)为同代诗人。他们互为知己和“交亲”及“生死相交”之谊的信息,囿于刘仪凤的著述大都散佚,我们虽不得而知,但从陆游存诗里却可以管中窥豹。其诗表达,至少可以作四个方面的归纳。一是所交至深(梦忆),“死生契阔十年余,欲话交情涕已濡”“我虽不足数,畴昔忝交亲”;二是相思至深(梦忆),“韶美仙去三十年,一念及之常怅然”;三是视刘仪凤诗作至珍,“赠诗温其似玉璞”;四是时间跨度长,从写于1162年的《以石芥送刘韶美礼部刘比酿酒劲甚因以为戏》(2首)至1204年的《甲子秋八月丙辰鸡初鸣时梦刘韶美示诗八篇高古可爱明旦作此诗志之》可知,长达42年有余。有趣的是,陆游还写有他送“礼”(山家食品石芥)给刘仪凤和彼此之间比酒量的诗。更有趣的是,时文坛高手周必大进而写有《陆务观编修以石芥送刘韶美礼部刘饮以劲酒二公皆旧邻也因其有诗次韵二首》,以状写陆游与刘仪凤“芥辛酒苦却多情”和“胸中浩浩正春生”的情景。至于陆游与刘仪凤的“交亲”和“死生契阔”之谊,则体现浙江与四川的“千年缘分”,尤其是绍兴与安岳(明代安岳籍汤绍恩,曾出任绍兴知府,修筑三江闸,造福一方),具有新时代浙川交流意义。

就道教而言,陈抟堪称老庄之后的道教至尊,具有时代文化高度站位。他虽举进士不第,但仍被宋太宗赐号“希夷先生”和“白云先生”,有“奇逸人中龙”之誉。在清道光《安岳县志·序》中,周国颐对陈抟有“渊源理学,独辟宋时”的高度评价。陈抟甚至被元代学者虞集尊为“图书之传,百世之师”。他“集道德文章已系于一身”,算得上“东普西眉”符号中关于“东普”的强音符。

宋初的多岳为一代名儒,是安岳历史上有记载的第一个旗帜性的教育家,其影响称得上文脉安岳深处的一个惊天春雷。多岳虽然是成都彭州人,但他的教育成就则在安岳。

据清康熙《安岳县志·流寓》记载,多岳因拒绝后蜀末代皇帝孟昶的“遣使征之”,故而潜入安岳,寓居铁峰山(又名凤凰山)。他在安岳这方土地上,播撒文脉种子,呕心沥血“教授生徒”。其“门多名士”,培养出安岳有史以来的第一位进士牟衮(安岳进士在隋唐无考),为宋端拱(988─989)丙戌科程宿榜进士(第七名),累官翰林学士。多岳教育有方,继牟衮登科进士之后,安岳进士顶戴接踵而至,构成“进士文化”现象,他因此被尊为安岳“文翁”。更有甚者,宋代诗人费德厚在《多岳先生祠》中,竟写下“天荒初破起乡风,东普声名日愈浓。回想国人矜式处,先生功倍蜀文翁”诗句,即认为多岳功倍于“公学始祖”、传入《汉书》的西汉循吏文翁。其弟子牟衮等为纪念他,专门在凤凰山建祠(普应庙)祭祀,并尊奉为神,即“神姓多,名岳”,以申高山仰止、景行行止之意。

宋代时期的彭乘,华阳进士,一代良牧,传入《宋史》,既是四川的教育家,又是安岳人才的重要推手。《宋史·彭乘传》中有“聚书万余卷,皆手自刊校。蜀中所传书,多出于乘”的记载。同时,彭乘在安岳修葺讲堂,兴学一方,守土一邑。据清康熙和道光《安岳县志·艺文·郡守彭公堂记》介绍,正是他的“兴学教之”,开创安岳“士雅素而笃学”和“多贤之郡”的格局,使文脉安岳之树硕果累累,人才竟相埒西眉(今眉山),为“东普西眉”佐证。

宋代时期的文同,今盐亭人,进士,系苏轼“从表兄”,为苏轼“尤敬重之”。文同擅长画竹,苏东坡曾为其《竹图》题字。文同还是一代杰出的教育家,有“汉文翁之后,以学名世”之誉。据清道光《安岳县志·名宦》记载,文同不仅在安岳“兴起文教,子惠穷民”,而且为“普州三亭”(今不存)赋诗。

之一为《均逸亭》:

“亭宇跨城端,新苔磴道盘。风光晴水石,烟景暮林峦。簿领仍多暇,宾从每尽欢。何由掉尘鞅,聊问借阑干”。

之二为《东溪亭》:

“短彴逶迤渡,高檐夭矫沉。波光环堵净,日色彩梁深。萍荇翻金鲫,蘭苕起翠禽。主人公事简,时此照清襟”。

之三为《碧厓亭》:

“断巘绿溪边,危亭翠壁前。轩窗谁是客?诗酒自称仙。远壑春藏雨,长波昼起烟。吏人休报事,高兴正陶然。”

诗所赋予的文脉安岳之点点滴滴,让我们感到其心象风景。倘若此三亭能重修,再现风姿,刻诗其上,何其美也!

宋代时期进士唐文若(今眉山市丹棱县人),传入《宋史》。对他“分教潼川府,寻迁普州教授。为文豪迈不羁,及门多名士”的事迹,清康熙《安岳县志·名宦》中有记载。不仅如此,清乾隆《潼川府志·艺文志》还辑录他所写的《安岳修学记》。他对拓展安岳的士风之秀和儒学之盛,无疑起到推手作用。

宋代时期的何耆仲,据清康熙《安岳县志·儒学》记载,他曾任安岳教授,讲授儒家经典,功培圣学,维统翊运,使儒学之风兴盛,对安岳教育事业功莫大焉。

宋代安岳籍进士冯山(其子冯澥为宰相),既是蜀中名诗人,又是安岳“传业授道解惑”的教育家。就诗而言,他擅长五言和七言诗,有《春秋通解》(10卷)、《允南集》(10卷)、《安岳集》(12卷),收录于《钦定四库全书》,并辑录于王云五主持所编《四库全书珍本》3集。《安岳集》冠以“安岳”名,应是安岳历史上的第一种诗集,释放悠长的诗意和文脉的馨香,具有文脉标记意义。就兴学而言,据清康熙《安岳县志·人物》记载,他“退二十年,常迁普州学于龙泉山下”,为安岳的兴学育人和科考入仕起到不可低估的作用。他不仅写《云居山》《龙泉山》诗赞美安岳,而且写《州学记》拓展安岳“无倦于教育”的格局,让文脉安岳之花旖旎馨香。

宋代安岳籍进士刘仪凤,集诗人、书法家、文学家、藏书家于一体。他“潜心苦学,至老不倦,尤工于诗”,著有《乐府》(1卷)、《奇堂集》(30卷)。其著述虽大都散佚,但其诗却颇得陆游、范成大、王十朋等诗人推崇(王十朋有唱和诗若干首)。他所读(抄)史籍经典非常人所及。从其文风、笔法、学识、经历等角度研判,他的《奇堂集》在一定意义上影响陆游的《老学庵笔记》。庆幸的是,在《宋诗纪事》《舆地纪胜》《蜀中广记》《四川通志》等古籍中,至今还能诵读到其诗,感受其放飞的诗意。更为庆幸的是,在安岳臥佛手臂下方摩崖题刻的长方形石上(编号为9号),至今还镌刻有刘仪凤《临赋旧制》题咏:

“览岩断峭插危栏,不负篮舆酷爱闲。竹马旧尝穷胜概,云山今已笑苍颜。劫灭坐阒微尘数,色相空留残壁间。忽忆本来生灭事,晚风斜照泪澜斑。”

此诗属于纪游性质,是目前发现刘仪凤写安岳(卧佛)唯一的七律诗,弥足珍贵。

在中国藏书史上,刘仪凤还是一位书痴、书癖、书狂。据《宋史·刘仪凤传》记载,他不仅藏书万余卷,而且尽录国史,为当朝唯一,甚至罕见于古代。他的购藏书十分独特,凡购书必备3套,即使上百卷1部的书也不例外(开今天我们图书馆购藏书备份复本之先河)。据陆游《老学庵笔记》记载和清道光《安岳县志·外纪》转载,刘仪凤被贬谪还乡时,竟从京城载书籍三船(成功两船,水毁一船),辗转运回桑梓安岳,以筑阁藏书,书香一方,施教一邑。

刘仪凤“归蜀入峡尽藏书”之举具有示范性,在一定意义上,影响陆游“归越出峡尽藏书”。两个诗人的入峡与出峡,皆以书贵,为藏书界和艺坛美谈。书乃安岳文运昌隆、蔚起人文的种子,更是文脉安岳流淌的那条不朽江河……

然而,这些气根的裕如远不止上述,因为文脉安岳是智慧结晶,不仅具有强大气场和包容性,而且代代赓续至今,绚丽了安岳的一部辉煌历史,为我们解码文脉安岳基因提供一组数据,从中知晓我从哪里来的底气,以感慨这条文脉涓流注入中华文明大江的精彩,并由此深深体悟诗人艾青“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”诗句的真谛。

(作者系四川省地方志工作办公室原副巡视员、四川省人民政府文史研究馆特约馆员)