小学数学计算教学中学生思维能力培养途径研究

2023-07-27沈思艺

☉沈思艺

小学数学计算分为三个维度,即理解、掌握、熟练。教师应根据各维度教学要求以及学生计算学习规律,建设由浅入深的小学数学计算教学体系,让学生在“会计算”基础上“算得更准”“算得更快”;让计算成为其发展思维能力的重要载体。同时,结合真实教情与学情完善计算教学体系,增强其思维性,保障学生思维能力在数学计算中的培养效果。

一、思维能力在小学数学计算中的重要性

小学数学计算教学中,学生经常出现各种各样的错误,这一方面是因为其对算理、算法的掌握不够扎实;另一方面是因为,学生普遍缺乏良好的思维能力,没有对计算题目做出准确判断和分析。在计算教学中渗透思维培养方法,使学生思维敏捷性、灵活性、创新性、逻辑性、深刻性得到提升,对改变这一现状有着突出的促进意义,不仅可以使学生提高计算能力与准确率,更能让小学数学计算教学内容与价值更丰富。[1]

再者,在小学计算教学中培养学生思维能力,也是让学科活动符合课标要求的关键举措。《义务教育数学课程标准(2022 年版)》中强调,数学思维主要表现为运算能力、推理意识或推理能力,要求学生在体会数的运算本质过程中,形成运算能力和推理意识,证明了数学计算在培养学生思维方面的重要作用。教师以新课标为导向进行小学数学计算教学,同样应把握计算与思维的必然联系。

二、通过数学计算培养思维能力的方法探讨

(一)讨论算理,让思维缜密

使学生掌握算理是小学数学计算教学的前提,也是通过计算培养学生思维能力的基本条件。教师可以通过组织学生讨论算理的方式,加强其关于算理的认识,使其不仅明白“怎样计算”,更能理解“为什么这样计算”,进而在准确应用算理的过程中,让思维更加缜密。

例如,教授苏教版三年级上册《两、三位数乘一位数(进位)的笔算》一课。基于“不连续进位”算理进行计算教学,在课件出示“48×2”“152×4”等竖式,引导学生对其展开自主观察和讨论。在观察和讨论中,学生说出:“算式48×2 中,2 和8 相乘的结果是16,2 和4 相乘的结果是8;16 的1 个十加在十位上,所以结果是96”“算式152×4 中,4和2 相乘等于8,4 和5 相乘等于20,4 和1 相乘等于4;十位的20是20 个十,也就是2 个百,加在百位,所以结果是608”。初步理解“进位”算理,在“发现”中锻炼思维。此后,教师引导其以更凝练的语言总结竖式体现的计算规律,说出“哪一位上乘得的数满几十,就向前一位进几”算理,使其进一步掌握进位算理,在总结中让思维更加缜密。

(二)发现隐藏信息,在洞察中锻炼思维

存在隐含条件的小学数学计算题目难度更大,使学生对其展开计算,更容易锻炼其计算与思维能力。因此,教师除结合教材基础例题、设计常规习题并进行计算教学外,还可以在计算教学活动中,特设一些具有隐含条件或隐含问题的题目。

例如,苏教版三年级下册《分数的初步认识(二)》一课。在“求一个数的几分之一是多少”计算教学中,设计题目:“有一瓶重量为850g 的水,喝掉二分之一的水后,它的重量是500g。这瓶水瓶子的重量是多少?水的重量又是多少呢?”题目中,隐含条件为“喝掉的二分之一水的重量”,需要通过计算“850-500”得出。学生细心审题,自主挖掘该隐藏信息,在计算中得出结论“二分之一水的质量是350g”,并在此基础上,进行“350×2 =700”“850-700 =150”两项计算,得出“水的重量是700g”“瓶子的重量是150g”,实现对题目的整体洞察,正确解决了问题,也在洞察中锻炼了思维,对在计算教学中培养其思维能力有着极高促进意义。

(三)找寻捷径,使思维灵活

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。学习乃至人生的道路上,都是没有捷径的,但是,通过计算解决数学问题的过程中,捷径经常不止一条。学生若能在计算时有意识地找寻捷径,通过更简便的算法解决问题,打破固有的思考和计算模式,必然使思维更加灵活。[2]而这种思维灵活性的与日俱增,对其发展思维能力有百利而无一害。

例如,苏教版四年级下册《运算律》一课,教师便可特别规划“用加法运算律进行简便计算”“用乘法运算律进行简便运算”计算教学活动。以“用乘法运算律进行简便运算”为例,教师可以设计“404×25”“99×76+76”“98×101”“97×32”等题目,在引导学生计算基础上,提出“能怎样简便就怎样简便”的要求,使其找寻除“从左到右计算”的其他捷径。

例如,算式“404×25”,运用乘法分配律,将“404”拆分为“400 +4”,算式整体变为“(400+4)×25”,进行简便计算(算式1);算式“97×23”,将“97”写为“100-3”,算式整体转化为“(100-3)×23”,进行“算式2”所示简便计算。这不仅有效规避了常规计算的易错问题,大大减少了学生计算时间,更使学生养成“找寻捷径”计算习惯,提高了他们的思维灵活性。

(四)口算速算,培养敏捷的思维

从一年级到六年级,小学数学计算教学,学生不断接触口算和速算,针对简单算式或计算问题快速做出反应,思维敏捷性日渐提高。由此可见,在小学数学计算教学中培养学生思维能力,可以利用口算和速算的速度优势。在此基础上,教师还可以适当设计数学计算主题游戏,以保证学生对口算和速算的热情参与,在“有活力的课堂”中,增强其思维能力培养效果。

例如,苏教版二年级下册《两、三位数的加法和减法》一课的教学。在“100 以内的两位数减两位数”教学中,开展“减法小天才”口算趣味活动,预先设计大量口算算式,如“92-

90”“84-72”“52-50”“62-31”“99-87”……活动开始,教师通过课件依次出示算式,根据“举手抢答”规则,引导举手说出口算答案。教师按照学生举手顺序点名,当最先举手的学生口算答案错误时,顺位点名第二名举手的学生,口算结果正确记一分,未举手或口算结果错误不扣分。最后,根据黑板中的“口算积分”评选出“减法小天才”。

二年级的学生表现欲特点较为突出,与高年级学生相比,他们更愿意在课堂参与此类活动,更希望通过在活动中表现自己得到教师的关注和夸奖。于是,随着活动的展开,学生积极踊跃进行口算,在若隐若现的竞争中不断提高口算速度,思维敏捷性大大提高,使其获得快速思考的良好能力。

(五)变式训练,在变通中发展思维

基于数学知识在实际应用中的变化性,小学数学计算教学,应培养学生变通的思维,使其变化运用所学内容解决问题。[3]教师应把握好“变式”之度,根据学生计算能力、思维能力发展情况与知识特点,合理设计变式题目,引导学生参与训练。

例如,苏教版五年级上册《多边形的面积》一课,在《平行四边形的面积》计算教学中,设计四个问题:

1.建造一个底边长为70m、高为25m 的平行四边形水池,水池的面积是多少平方米?

2.有一块平行四边形的铁板,铁板高为55cm,底为60cm,如果每平方厘米的铁板需要2.6元,制作这块铁板需要多少钱?

3.扩建底边长为60m、高为30m 的平行四边形泳池,将其底边长扩大为原来的1.5 倍,面积比原来增加多少?

4.一个底边为110m、高为70m 的平行四边形花坛,如果它的底增加20m、高增加10m,面积是多少?花坛比原来增加了多少面积?

虽然问题均需要通过“底×高”的计算来解决,但由于问法与难度不同,学生变通地对其展开计算,学会在计算中变通,也在变通中发展思维。

(六)分享技巧,提高思维逻辑性

学生有目的地分享计算技巧,有逻辑地交流运算思路,从不同角度探究计算的最优方法,不仅有利于增强其计算能力,更能提高其思维逻辑性。教师通过计算教学,可以组织学生分享计算技巧,以从“逻辑性”入手,培养其思维能力。

例如,苏教版六年级下册《百分数》一课,问题:“一工程队计划要在20 天内整修一条长为120m 的马路,前五天,工程队整修了马路的20%,如果他们继续以该速度整修马路,剩余的工作需要多少天才能完成?”的计算教学。教师在学生各自完成计算后,组织其分享计算技巧——学生1:120÷(120×20%÷5)-5;学生2:(120 - 120×20%)÷(120×20%÷5);学生3:1÷(20%÷5)- 5;学生4:(1-20%)÷(20%÷5);学生5:5÷20%-5。前两名学生通过“工作量除以工作时间”角度进行计算,后三名学生思考与计算角度为“分数的意义”,殊途同归。

在此基础上,学生比较五种计算方法,发现“学生5”的计算是最优方法,算式简短,计算步骤较少,更容易保证准确率。议论并学习其计算思维,通过“说”与“学”的结合,能够提高学生的思维逻辑性。

(七)设计习题,促进思维创新

创新是现代化人才的号召,因此学生从小开始,就应训练创新思维能力。将此与小学数学计算教学中学生思维能力的培养结合,教师应鼓励学生开动脑筋,自主设计习题,使其既是计算的参与者,也是算式、问题的设计者。[4]

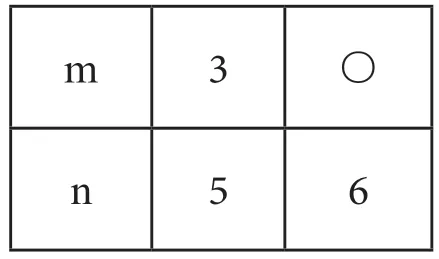

以苏教版六年级下册《正比例和反比例》一课为例。在计算教学中预留“生师互动”“生生互动”时间,学生自主设计“解比例”“150g 盐水里含有20g 盐,水和盐的比例是多少”“如表1,如果m 和n 成反比例,○处应该填的数字是多少”等问题,邀请其他同学或教师作答,尽显创新学习思维。而在被邀请人结束计算后,学生批改其答案,出示预先设计的计算过程,也是一种创新,可促进其创新思维的发展。

表1 学生创新反比例习题

(八)归纳整理,练就深刻思维

小学数学计算教学中,教师应具备“容错”意识,允许学生在计算中出现错误,并以其错误为教学资源,培养其对“计算之错”的归纳整理能力。学生通过归纳和整理错题分析容易在计算中产生的错误和解决方案,主动避免同质化错误,能够练就深刻思维。

例如:202×19 =(202-2)×19 +2 计算。在《乘法分配律》的简便计算中,一些学生“为了凑整而凑整”,混淆了算法,计算过程与结果均出现错误。教师在教学中,应以此为反例,引导学生归纳错因“凑整错误”,整理错题与正确答案。学生一边在错题本抄录错题,一边将正确计算过程附注在旁,在对比中明确错在了哪里,也建立了“下一次不能这样计算”的意识,思维愈见深刻。

三、结束语

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。学与做中,“思”发挥着至关重要的承上启下作用。想要在小学数学计算教学中帮助学生取得好的成绩,培养其思维能力是必行之策。教师只有根据小学生思维发展特点,合理设计计算教学方案,将“数学的讲解”“计算的训练”与“思维的培养”合而为一,构建活动多样、价值多维的计算教学体系,才能慢慢培养小学生良好的思维能力,并使其在思维的支持下,更深刻地学习数学知识,增强数学计算水平。