红色博物馆的时空叙事与记忆场域建构

2023-07-18邹润琪孙佼佼陈盛伟郭英之

邹润琪 孙佼佼 陈盛伟 郭英之

[摘 要]红色博物馆作为储存红色记忆的场所和载体,在红色价值传播的过程中具备重要意义,但红色博物馆作为“记忆之场”的建构路径尚待探究。文章以上海淞沪抗战纪念馆为研究案例,运用叙事分析法和内容分析法对淞沪抗战纪念馆的文本、场景的时空叙事以及观众发表的线上游记文本展开分析。研究结果认为,该纪念馆的物理场域由历史性叙事、创伤性叙事、成就性叙事和反思性叙事4种不同叙事类型构成,在场景时空中依据特定的逻辑进行划分、排列,同时采用多元叙事视角与隐含作者身份进行立场表达与价值生产。游客通过认知记忆、体验记忆以及重构记忆将其精神世界嵌入该红色记忆场域中,成为心理场建构的核心要素。该研究建构了红色博物馆记忆场域的概念模型,认为红色博物馆是一个建立在社会价值理念之上,以时空叙事为核心的物理场域以及以观众为主体的精神世界共同建构而成的心-物交织的场域空间。研究对红色博物馆的发展提出了管理启示,认为红色博物馆应同时注重文本与场景的时空叙事,关注游客对叙事表征的接收内化过程,强调游客的在场体验质量。

[关键词]红色博物馆;时空叙事;记忆场域;上海淞沪抗战纪念馆

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)07-0036-16

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2022.00.033

引言

红色旅游作为一种极具中国特色的主题旅游表现形态,在加强国家认同、傳承红色基因、提高文化自信等方面具有重要的意义[1]。在《“十四五”旅游业发展规划》中,“红色旅游”词条被提及27次,红色资源成为该阶段中国实现文化自信、增强国家软实力的重要依托。在红色文化发展与国家政策倡导的背景下,越来越多的人热衷前往红色旅游景区开展参观、体验和学习活动。红色旅游景区一般分为革命遗址、纪念场所和人造景观3类,从数量上看,纪念场所是红色价值传播最主要的载体[2]。从功能上看,以革命、抗战等红色历史事件为主题的博物馆也成为爱国教育基地,特别是成为都市人群寻找集体记忆、强化身份认同的重要场所。而博物馆通过挪用空间来实现文化的再生产,能够为观者提供文化教育、娱乐、观赏等体验。目前,学界对博物馆的研究方向主要集中在博物馆的资源开发、功能挖掘和空间生产等方面[3-4],且较少学者基于实际案例展开讨论[5];现有研究对博物馆类型的讨论则多集中在历史、艺术、数字化博物馆等[6-7],少有针对以传播红色文化为主题的博物馆展开讨论。但实际上,红色博物馆作为红色记忆的重要文化载体,具有目的和意义的特殊性,为了进行红色文化的空间再生产和符号价值创造,此类博物馆也生成了一套独特的叙事和价值表达方式。

此外,目前部分学者开始关注博物馆中的空间表达。一是从空间生产主体的角度,认为博物馆空间由藏品与各利益主体共同营造[8];二是从受众的角度,认为观众与博物馆的关系是前者通过进入后者的叙事化、场景化空间并与之发生即时的互动[9-10];三是从整体的视角,将博物馆看作一个基于馆外场域和馆内陈列的复合型媒介场域系统[11]。无论从何种视角,均展示了博物馆场域空间中不同主体的复杂关系以及场域空间对文化传播的重要性。此外,在旅游情境下,场域是体验赖以发生的情境与环境基础[12],因此,研究红色博物馆的场域建构对理解观众红色旅游体验形成过程尤为重要。然而,鲜有研究对“何为博物馆场域”“博物馆场域是如何产生的”以及“博物馆场域与观众的互动过程”等问题展开讨论。因此,为了探究红色博物馆如何对观者产生影响,本研究在勒温提出的场域理论(field theory)[13]基础上,对该类博物馆场域的内在建构路径进行剖析,旨在打开两者间关系的“黑匣子”。基于以上,本研究拟探讨的核心问题如下:(1)红色博物馆是如何进行时空叙事的;(2)观众的记忆是如何生成的;(3)红色博物馆的记忆场域是如何建构的。

1 研究进展和理论基础

1.1 勒温场域理论

本研究对红色博物馆记忆场域建构路径的分析建立在勒温提出的场域理论基础上,该理论认为个体的行为同时受到物理场与心理场的影响,即“场”内所有能够被感知到、与该情境相关的全部情况决定着个人行为的产生[13]。勒温的场域理论源于格式塔心理学(gestalt psychology),认为行为不仅是外部刺激的结果,还取决于个人如何感知这些刺激[14]。通过构筑个体的生活空间,即个体产生主观体验的整体心理环境,可以解释、预测和改变个体乃至群体的行为[15-16]。目前,以勒温为代表的场域理论主要应用于社会心理学[17]、组织行为学[15]、管理学[18]、教育学[19]和医学[20]等领域。在旅游研究中,谢彦君基于该理论提出“旅游场”概念,认为旅游体验同时受到旅游氛围情境和行为情境的影响,用以解释游客旅游行为发生的过程以及与当下环境的互动关系[21]。同样地,建立在勒温场域理论的基础上,Tomassini和Lamond认为,旅游是情感和行为交互的社会空间,旅游的情感关系是行动者和空间性之间的关系函数[22]。

与布迪厄场域理论强调社会学视角的行动者关系网络不同,勒温的场域理论从心理学的角度强调决定个体行为的内在动因与外在条件[23],解释了人如何能够对物质世界产生情感共鸣[24],更契合本研究试图通过在博物馆认知环境与观众记忆间建立链接,从而理解红色博物馆价值传播的目的。在红色博物馆场域中,文本与场景的时空叙事可看作外在物理环境的主要表现形式,而观众的记忆则作为内在的心理环境影响着场域的建构。只有同时讨论物理场与心理场的组建过程及关系,才能对红色博物馆的记忆场域建构过程具有更加清晰的认知。

1.2 博物馆中的时空叙事

叙事指的是通过生产者和消费者之间的互动进行协商、塑造和转化的故事环境[25]。叙事不仅服务于交流和互动,还服务于认知功能,往往被看作是一种文化工具或中介手段[26-27]。时空叙事来源于叙事空间理论,该理论认为将事件作为时空叙事的基本节点,以多个事件的联结形成叙事在空间中的动态结构[28]。在叙事情境效应影响下,制度与组织环境的嵌入、社会与文化规范以及叙述者/听众的特征形塑着叙事行为和方式[29]。如谢迪斌从政治立场以及叙事主体视角对延安叙事形态进行了划分,包括正统叙事形态、对应叙事形态以及衍生叙事形态,3种不同的形态塑造了延安的历史记忆[30]。

作为搭载文化的载体和记忆储存的仓库,博物馆中的叙事空间也受到了学者们的关注。博物馆展览中的时空叙事通过叙事媒介在实体空间中连续不断变化而形成[31]。基于博物馆与叙事之间的关系,部分学者认为博物馆承担了叙事主体的角色,通过媒介、场景、故事、身份的创新,构建博物馆的特殊语境以及隐喻功能,让受众在临场体验过程中进行文化认知[11,32]。也有学者认为博物馆就是一个被建构而成的叙事客体,通过既定的展览主题,参与到特定的群体对自身历史与身份的讲述之中,博物馆叙事同时包括建筑叙事、展陈空间叙事、参观者叙事3个不同类别[33]。博物馆通过选择性的叙事与缄默,实现集体记忆的塑造[34]。与此同时,也有部分学者强调游客在博物馆叙事中的作用,认为叙事除了需强调主体的作用外,还需依靠观众的涉入度、意愿以及体验能力,并基于游客的参与叙事实践展开讨论[35-36]。

国内外关于博物馆时空叙事的学术讨论基本可以划归至以下3类:一是博物馆叙事的内容,即“博物馆叙事了什么”的问题;二是博物馆叙事的目的,即探讨“为什么进行博物馆叙事”的问题;三是博物馆的叙事手法,即“博物馆如何进行叙事”的问题。首先,针对博物馆“叙事了什么”的问题,许多学者基于具体案例进行了探究。如Adam和Douglas使用话语分析法探究了展示美国66号公路历史文化的博物馆叙事文本,分析出其向游客传达的5个叙事主题,分别为自东向西的穿越、美国汽车工业的缩影、20世纪50年代的怀旧情怀、社区经济变迁的见证、社区集体记忆的仓库[37];王思怡使用案例分析通过多元叙事视角探究了慰安妇主题纪念展览内的创伤叙事的展示内容[38]。其次,基于“博物馆叙事的目的”,学者们持有较为相同的观点。即博物馆叙事的核心是在某一群体的情感和认同基础上建立起的集体记忆在特定情境下的表达[39]。而博物馆叙事的功能是组合和整理空间和记忆,以勾勒出游客对过去的体验[40]。再次,针对“博物馆如何进行叙事”的问题,学者们从叙事结构、叙事语境、叙事逻辑、叙事手段等角度出发展开讨论。如张允和张梦心认为,博物馆能够利用新技术构建勾连城市文脉的、以场景为核心的、具有多重叙事身份的、以人为本的叙事逻辑和理念[41];除了文字表达之外,博物馆叙事还可借助多种辅助手段通过视觉、听觉、触觉等向观众传达展品的真实意义[42]。

总而言之,以上3类研究的叙事主体都为博物馆,除此之外,也有少部分学者站在观众的视角,认为博物馆的参观者也参与了馆中叙事的同构,例如通过识别故事片段丰富叙事、赋予想象让故事生动起来、与故事建立联系赋予其价值的方式参与旅游体验的共创[35]。尽管如此,目前学者对博物馆叙事的研究多为基于展出主体的单一视角叙述,鲜有学者从旅游现象产生的整体情境视角讨论,使得博物馆空间生产与受众的感知仍处于割裂狀态,难以对博物馆的叙事如何能传递文化与符号价值做出充分解释。因此,本研究认为博物馆中的时空叙事指的是在博物馆场域中,以文本和场景为媒介、以社会群体价值观为内核,通过文化记忆和空间的整理、重组和再生产将叙述对象在空间中以特定的逻辑相互勾连成整体,形成特定运动时间轨迹的过程,并以红色博物馆的时空叙事为出发点、“场”理论为黏合剂,对其场域建构和价值传递方式展开讨论。

1.3 博物馆中的记忆场域

Nora在1989年首次提出记忆场域(sites of memory)的概念,指出由于可供记忆传递和保存的“记忆真实环境”的消失,社会则转向建构记忆场所来取代这些“记忆环境”,并帮助保存社会的集体记忆[43]。记忆场域也可译为记忆场所或记忆之场,包括时间上的记忆概念和空间上的场所概念,指的是失去的记忆的存在之处,是通过持续变化的共同体意志生产、维持着的物质性场所[44]。在以往的研究中,记忆场域使用的范畴包括但不限于纪念场所、文化遗产地、节日纪念仪式和历史展演等[45-47]。这些纪念遗址是真实历史存在的见证,暗示着事件发生后社会达成的应保留哪些痕迹以及如何保留的共识[48]。其中,博物馆作为重要的记忆储存场所,呈现出从权威话语叙事到横向的、与实践相关的记忆、场所和社区概念的后现代转变趋势[49],旨在通过空间营造发挥纪念功能、开放集体记忆共享场所、维系群体内部认同感[50]。博物馆与记忆具有3个层次的关系,即展出内容所表达的记忆、叙事构建的记忆和博物馆自身发展历程所呈现的记忆,博物馆通过对碎片化的信息进行收集、组合和选择性展示,展示出依循某种叙述逻辑整合而成的话语系统[51]。文彤和刘璐对广州南越王博物馆的游客留言进行文本分析后发现,该博物馆的“记忆之场”由建筑遗址、文物遗产、解说系统和游客参与4个部分组成,分别唤醒、强化、活化和传承了城市记忆[47]。郑晨以故宫为研究案例,认为博物馆之所以成为“记忆之场”,是因为其储存和呈现了人类历史某节点的文化遗产,同时观众将记忆和意义融入体验后,又赋予了场所基于个人或群体的主观价值感知[52]。而博物馆观众的记忆话语则是打破制度格式、具有主体性的叙事补充[53]。

博物馆记忆场域的建构与集体记忆的形成息息相关。集体记忆在不同的社会语境中被不断地选择与借用,同时语言与文本具有社会建构功能,集体记忆通过叙事的方式对社会进行建构[29,54]。陈霖指出,观众在博物馆的参观活动可以被看作是对集体文化的追溯,在该种记忆中参观者能够将个体价值投射其中,寻求身份的认同[33]。集体记忆指同属某一范畴内的社会群体分享过往经历的过程与结果,无论该事件是否为亲身经历,即通过他人的故事唤起“我们”的回忆的过程,即使“我们”只参与了该事件或看见了与之相关的事物[55]。因此,集体记忆是通过物体、图像和表征被创造出来的。Wertsch认为,集体记忆的建构是一个动态的、中介的过程,而博物馆、网络、电影等技术媒体则作为媒介和“工具包”,承担着记忆储存和展示的任务[56]。对集体记忆的分析需要以整体为架构进行动态分析,对主体、客体、场景、形式、动因和结果采取关联式考察[54]。个人和集体记忆的构建往往基于这些记忆储存媒介对记忆进行生产、消费和互动,而社会群体、物质对象、纪念活动和中介机构对集体的记忆网络构建起到了重要的作用[57]。杜辉以侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆为例,认为战争创伤历史记忆使得中国具有爱国情怀的个体建立情感联结,共同构成中国“民族-国家认同”的主体框架[50]。综上所述,红色博物馆是红色文化的储存空间,负责价值的创造和生产;物质、文本、场景是红色文化的表现符号,负责红色价值的传递;观众的体验和旅游活动是红色文化的接收过程,负责红色记忆的生成。正如布迪厄所认为的文化生产场域通过价值的传递使某些群体产生归属感,某些群体产生排斥感,进而形成集体性的文化和价值体系[58]。因此,探究红色博物馆如何影响集体记忆与价值形成的前提,必须基于记忆场域的建构之上,才能厘清红色价值生产-传递-接收的全过程。

2 研究设计

2.1 案例选取

为了探讨红色博物馆如何对红色历史展开时空叙事,以及红色记忆场域如何建构的问题,本研究选取上海淞沪抗战纪念馆(Shanghai Songhu Memorial Hall for the War of Resistance Against Japanese Aggression,SSMHWRAJA)作为案例地。上海淞沪抗战纪念馆是全国唯一同时展示了两次淞沪战役和上海14年抗战全过程的主题纪念场所,展出具有整体化、多元化、创意化等特征,在红色历史内容的积淀和传播意义、展馆知名度以及观众数量方面都具有一定的代表性。而淞沪抗战作为中国抵抗日军侵略的第一场大型会战,具有打破日军“三月内亡华”妄想的重要意义,是提升中国人民集体荣誉感、强化民族身份、国家认同的重要历史事件,也是构筑中华民族情感记忆内核的关键一环。因此,本研究拟对该纪念馆的红色记忆场域建构方式和过程展开讨论。

2.2 研究方法

本研究采用叙事分析法,对上海淞沪抗战纪念馆的时空叙事以及场域建构展开探讨。叙事分析法认为社会实在的建构基础是由话语各方不断磋商、共建而成,解释叙事者如何通过叙事构建历史或现实,揭示隐藏在敘事中的隐形知识和决策过程[59]。叙事分析的核心意义在于解释叙事接受者在自身对叙事内容的理解基础上完成的具有内在时间和意义向度的叙述事件的重构过程[60]。

在本研究中,上海淞沪抗战纪念馆作为淞沪抗战历史的叙述者以及文化价值的再生产者,通过将与该历史事件相关的器物、内容情节化、场景化,在叙事结构和逻辑的规制下向观众传达事件本身和叙述者附加的意义,而观众参观该纪念馆的过程则是意义的解构和重构过程。基于此,本研究采用叙事分析法,对上海淞沪抗战纪念馆文本和空间的叙事内容、叙事结构、叙事视角、叙事方式等方面展开剖析,分析该叙事手法如何进行红色文化的再生产,实现集体记忆场域的时空建构。

与此同时,本研究对上海淞沪抗战纪念馆中的历史事件描述以及展品进行了实地搜集和整理,对馆中所有原始展示和解释材料都进行拍照,包括文字、图片、场景装置等,并将所有文字资料作为编码和分析的依据,运用Nvivo12 Plus通过文本分析法进行开放式编码,总结出该博物馆场域的叙事主题。此外,参观者叙事可以充分反映其记忆的形成过程,是集体记忆研究手段[57]。为了分析观众在记忆场域的嵌入过程,本研究从新浪微博、马蜂窝、小红书等社交媒体平台上撷取了与上海淞沪抗战纪念馆相关的游记文章,最后筛选出使用个人账号发表的、具有实际意义的游记共计95条(T1~T95),以供后续文本的编码和关键词提炼(图1)。

3 上海淞沪抗战纪念馆的记忆场域建构

如前文所述,博物馆是一个具有预设情境的阈限空间,在这个空间中,展览方扮演着产品供应方和创造者的角色,通过将展品场景化表达实现文化和记忆的二次生产。观众则扮演着产品需求方和参与者的角色,通过进入这个被营造出来的阈限空间,完成消费和体验的动态流程。因此,博物馆实际上是一个被建构而成的场域,在这个场域中,既有以时空叙事为核心的物理世界建构,又有以互动仪式为链接的心理世界嵌入,是一个心-物交织的场域空间。因此,本文将通过分析上海淞沪抗战纪念馆心、物两场的特点以及二者间的互动关系来讨论红色博物馆场域作为“记忆之场”的动态建构过程。

3.1 物理场:时空叙事下的记忆生产

3.1.1 基于文本时空的记忆营造

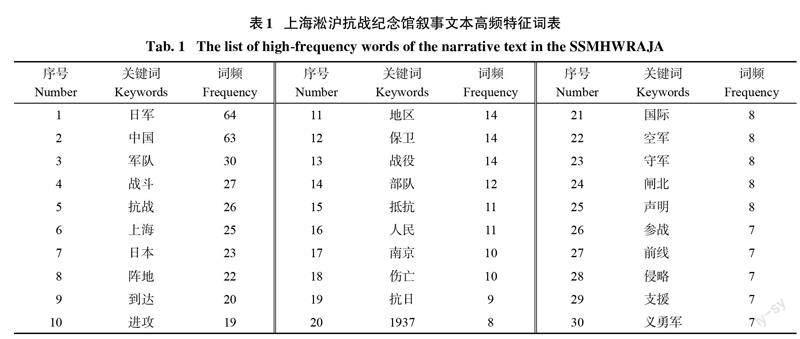

为了揭示上海淞沪抗战纪念馆的物理场域建构以及记忆生产过程,从而归纳出该纪念馆的叙事要素,本研究通过词频分析,对该纪念馆叙事文本中具有实际意义的叙事意象进行提炼(表1)。可以看出,上海淞沪抗战纪念馆以历史事件为单位进行红色记忆生产,具有以下两点特征:一是基于宏观意象展开叙事,构筑淞沪抗战历史过程的完整叙述,为观众再现了战争的场景和记忆;二是通过重复使用具有情感倾向的词语,如“侵略”“抵抗”“保卫”“英勇”等词,向观众营造战争的残酷氛围和传递集体情感记忆。

本研究对该纪念馆的叙事文本进行了开放式编码,共归纳出17种不同的概念化符码,分别为奋勇御敌、粉碎妄念、国际声誉、力量转移、众志成城、军队牺牲、侵略行径、人财损失、阵地失陷、缅怀先烈、以史为鉴、昭示真相、珍爱和平、时间要素、空间要素、人物要素和历史经过,共同构成了上海淞沪抗战纪念馆的叙事类型和结构。随后通过范畴化编码对叙事文本的概念化符码进一步归类,归纳出历史性叙事、创伤性叙事、成就性叙事和反思性叙事4个类属范畴,从属于上海淞沪抗战纪念馆叙事类型的主范畴(表2),更加直观地体现了该纪念馆物理场域的建构逻辑。

其一为历史性叙事,是历史类博物馆中最为典型的叙事类型,旨在通过对历史事件或器物的客体对象信息要素进行描述,让观众形成对该事物本身的理性认知和记忆。如“1932年5月5日,中日双方在国际调停下,签订了《淞沪停战协定》,一·二八淞沪抗战结束。”历史性叙事方法交代了事件发生的时间、空间、人物以及事件内容。通过对历史场景的记录,让观众对该历史内容形成概念上的认知,并作为关键线索对事件进行串联,推动叙事情节的发展。

其二为创伤性叙事,主要展示战士们承受的悲剧与苦难。如纪念馆在描写淞沪抗战激烈战况时写道:“然而中国军队连日血战,伤亡极其惨重……战地满目疮痍,军民横尸遍地。”该段叙事将严峻的形势以及惨烈的伤亡通过文字与图片表述进行着重突出和强调,同时结合场景叙事对战斗现场进行模拟,包括枪林弹雨的袭击、风雨飘摇的蔽身之所等,为观众营造了一个特殊的创伤记忆实践场所。视角的切换让观众从叙事的被动接受者转变成为主动参与者,完成创伤性叙事的体验共创行为。同时,纪念馆将历史苦难通过文本描述、场景再现等方式构筑成为集体共同的创伤记忆,以此来建构和强化参观群体的集体记忆。

其三为成就性叙事,是上海淞沪抗战纪念馆的核心叙事类型,也是红色博物馆提高观众群体、国家认同感的主要途径。成就性叙事通常有两种表现形式,首先为过程性成就叙述,如“中国守军第九十八师二九二旅五八三团,以姚子青为营长的第三营,抱着血战到底、与城共存亡之必死决心,誓死抵抗。”一方面从中国守军的视角切入,反映了中国战士们视死如归的态度和血战到底的伟大抗战精神;另一方面则通过陈述事件“虽孤城无援,仍予敌以重大杀伤”的结果,塑造中国军队虽境窘,却仍可破敌的正面形象。其次为意义性成就叙述,如“这场在上海这座国际大都市展开的战役……改变了国际人士对中国抗战形势的认知,有力推动了反对日本法西斯的国际阵线形成。”通过将叙事时空延伸至淞沪抗战历史时空外,谈论淞沪抗战所造成的影响,从而加深观众对这场战役的认同感。

其四为反思性叙事,虽所占篇幅不大,但却是上海淞沪抗战纪念馆的点睛之笔。该叙事是联结过去、现在和未来的桥梁,也是历史、成就、创伤叙事内容的升华和转化。如纪念馆结束语中写道:“今天的中国……愿同各国人民真诚团结起来,为建设一个持久和平、共同繁荣的世界而携手努力!”博物馆通过反思性叙事实现历史与当下、过去与未来的双向呼应,进一步凝练该纪念场所的精神主题,实现价值的呼吁与传播。此外,除了文字表述外,上海淞沪抗战纪念馆的反思性叙事还运用了艺术装置进行叙事表达,如伫立在纪念馆外的警世钟含蓄而深刻地提醒世人应时刻保持清醒,勿忘国耻,警钟长鸣。

3.1.2 基于场景时空的记忆建构

除却叙事文本所营造的时空,博物馆的场景也具有其所属的时空,即参观者与叙事主体产生交互的时空。场景中的图片、影像、历史物件等元素看似与时间脱离,但通过空间中的排列组合,本质上仍遵循着时间轨迹,具备叙事的功能[61]。整体上看,上海淞沪抗战纪念馆采用了复合型的空间叙事手法。

首先,《血沃淞沪:淞沪会战》主题展(以下简称《血沃淞沪》)更多地采用基于时间和连续空间的线性叙事。展览依据淞沪抗战的时间顺序划分为7个子题,各子题间无明显物理区隔,仅使用较为醒目的颜色作为软性边界,提示参观者下一部分的开始,叙事空间仍为连续的整体。此外,软性区块划分能够让游览者的参观动线变得相对统一,使其通过身体在空间的移动与历史事件的时序相互契合,重温淞沪抗战历史过程。

其次,是以地理空间为区隔对战争的重要节点展开叙事。《艰苦卓绝:上海抗战与世界反法西斯战争》主题展(以下简称《艰苦卓绝》)将时间线拓宽至整个抗日战争历史时期,叙事内容相对庞杂。该展览选取了抗战时期的重要节点和历史事件,以7个不同的单元分别呈现(图2)。与《血沃淞沪》不同,《艰苦卓绝》7个子单元虽大体依循“抗战前夕-抗战经过-抗战胜利”的展览顺序,但实际上并非严格的线性叙事。如第二单元主诉日军的战争暴行,第三单元则讲述中国军队如何反抗日军的侵略,每个单元都是抗日战争历史事件中的重要组成元素,但无绝对的时间先后顺序。

《艰苦卓绝》每一个子单元都是相对独立的空间,能够配合不同主题的空间氛围营造。通过使用一些大型艺术装置,如图3为用子弹投影出的“战”字,起到凝练主题、唤醒观者情感的作用。此外,展览还大量使用具有表征意义的物件、照片等器物,如“百人斩比赛”中日军使用的军刀原件(图4),既是日军的残暴罪行的有力佐证,更具有历史创伤的象征意义。单元之间通过唯一的进出口通道相互连接,以此规定游览者参观的时间先后顺序。基于此,上海淞沪抗战纪念馆通过融合文本叙事和情感表达,结合场景的空间叙事与氛围营造,完成淞沪抗战的物理时空场域建构。

3.1.3 多元叙事视角的融合叙述

首先是基于多视角的混合叙事。一是基于全知视角的历史叙述,主要以第三人称展开叙事,能够更加客观、有逻辑地阐述历史事实,让观众站在旁观者的角度掌握淞沪抗战历史发生的起因、经过和结果。二是基于内视角叙事的情感注入。虽然上海淞沪抗战纪念馆在整体上采用的全知视角叙述,看似游离于历史之外,但其中也杂糅着内视角的不断转换。如“从1932年到1937年,近90万的中国军人曾在淞沪大地洒下鲜血,这是他们的故事,也应当是我们的故事。我们回首以望……”这里叙述者的视角突然从“他们”转换成“我们”,猛然拉近了与观者之间的距离,同时让观众从旁观者的角色瞬间切换至与战争亲历者相同的“共同体”当中,更有益于引发在场观众思考与情感的共鸣,创建和强化共同体意识与民族集体精神价值。

其次是基于隐含作者视角叙事的立场表达和价值生产。隐含作者指的是作者在文本写作过程中通过文本内容映射出的写作者形象[62]。在该纪念馆的叙事中,叙事者试图通过话语态度和情感表达将自身构建成为与观众具有相同集体身份的形象,创建叙事文本以及场景的隐喻意义和精神价值。如纪念馆对四行仓库保卫战的描述中写道:“中国军队第八十八师二六二旅五二四团团附谢晋元率一个加强营420余人(史称‘八百壮士)……与敌血战4昼夜,击退日军6次围攻,毙敌200余人,而谢营仅牺牲5名战士,32人负伤。”叙事者实则已表达其隐含的政治与情感立场,创建了鲜明的“敌我”身份二元结构的对立。其一是“敌我”形象的二元对立,即日本侵略者狂妄嚣张的负面形象和中國军队英勇奋战的正面形象形成对比。其二是“敌我”战势的二元对立,即日本侵略者的装备精良、步步紧逼和中国军队的装备劣势、誓死抵抗形成对比。两种身份结构在叙述事件中矛盾碰撞,在形象的互为对比映衬中又起到了强化塑造的作用。不难看出,上海淞沪抗战纪念馆整体叙事以中日战争的被侵略者为视角,谴责日本帝国主义的残酷侵略行径,为战争的惨重伤亡而哀伤、为中国军队的奋勇作战而自豪,立场和情感鲜明的叙事手法也被赋予了激起在场观众的中华民族共同体意识的功能。

3.2 心理场:观众记忆的动态生成与嵌入

探究博物馆的记忆场域建构时,离不开探讨“人”作为记忆主体的参与和嵌入,对外部环境与内心世界的互动过程进行合理解释。因此,本章以完成上海淞沪抗战纪念馆参观的游客为研究对象,通过分析其记忆生成以及嵌入过程,完成记忆场域的动态建构。

首先,本研究对95条游记评论进行了文本词频分析(表3),文本意象与纪念馆内叙事内容中呈现的意象大体一致,说明游客的感知和记忆形成受到物理环境的影响,呈现异质同构的效果。但值得注意的是,游记文本与馆内叙事文本的高频词表具有两点特征上的差异。一是与馆内叙事采用了大篇幅描述不同,淞沪抗战的历史经过及其带来的创伤记忆在旅游者的游记中鲜少被提及,而转化为游览过程中的具身体验与情感感受。二是以抗日战争胜利为核心的成就记忆以及反思记忆则反之,虽然在叙事文本中未花大篇幅提及,但在游记中则被反复地提起与表达。

其次,本研究对游记文本进行了开放式编码,试图解释上海淞沪抗战纪念馆游客的记忆形成和嵌入过程(表4)。结果共得到63个与游客记忆相关的概念化符码,通过对概念化符码的整理聚类,进一步归纳出12个范畴化符码,最后向上聚类为3个主范畴,将其命名为认知记忆、体验记忆和重构记忆,这3个范畴反映了旅游者从进入纪念馆场域前,到游览过程中,最后到结束参观后完成记忆建构的全过程。

其一是认知记忆,也可理解为观众的“初始载入”记忆,是观众在参观游览前就已经拥有的与之相关联的记忆。该种记忆可通过自身的过往经历直接获得,或借助媒介间接产生,也可基于社会建构的认知价值生成。如“今天是八·一三淞沪会战纪念日,特意跑去纪念馆缅怀”(T75),便是基于社会建构下的共同价值认知而产生的游览动机。叙述者与游览者身处同一认知空间中,社会则作为主宰群体意识的道德权威,通过节日、纪念日、教育活动等集体性仪式与活动建构起群众的“共同体”意识和记忆。此外,初始的认知记忆既可作为驱使人们产生游览动机的“驱动力”,如T65所述“电影《捍卫者》去年还是前年看的,看完了就又去了次上海淞沪抗战纪念馆”,也可体现为游览过程中随时引发共鸣的“导火线”,让游览者建立起“他者”环境与“自我”经历的内在联系。如T5在对纪念馆展出物品的回忆描述中写道:“那把刀居然还是原件,就是我们念书的时候都学过的日军搞‘百人斩比赛的那两个人用过的刀。”“刀”作为符号表征,既代表着陈列在上海淞沪抗战纪念馆中的重要展出物件,同时也是T5记忆中学习经历的象征,统一的符号表征使两者建立起共鸣与联系,使游览者得以构建自我身份和价值认同。

其二是体验记忆,即游览者的在场记忆,往往通过与纪念馆的在场互动而产生。游览者通过一系列具身行为去体验、感受纪念空间,与纪念馆的时空叙事形成交互关系。如“看到墙上写满了日本无条件投降的字眼,我感到松了一口气,并深深叹息,这叹息中包含着对残酷战争的唏嘘,对逝去生命的惋惜,对那段枪林弹雨岁月的恐惧和对抗战英雄的肃然起敬。”(T95)这一描述反映了游览者完全沉浸到互动仪式中,已然模糊了时间与空间的概念与自我身份,置身于战时的情境之下,并在仪式结束后“松了一口气”,仿佛自己也经历了战争的全过程。又如T18所述:“上个月去上海进行红色实践,从一大初心启航之地开始一路看过去,走着他们走过的路……,又走进上海淞沪抗战纪念馆看完抗戰的一路坎坷。我知道那是我花4天时间去看完的东西、走过的路,但是他们花了100年,走了数不尽的路。”游览者通过身体的空间移动建立情感的累积,以及“行走”的表意与隐喻,表意即指该游览者游览的路线,隐喻则指实现和平的道路,以此实现精神层面的交互与共鸣。

其三是重构记忆,指游览者在完成“阈限体验”之后建构而成的全新记忆,也是将体验转化为内在抽象的理性思考的过程。重构记忆包括展馆记忆、在地记忆、历史记忆以及反思记忆。其中,展馆、在地与历史记忆都属于游览者建构起的对他者、过去或现在的记忆,如T80在参观了纪念馆之后认为“当时淞沪抗战就是在这附近展开的”,基于展馆的历史叙事建立起对游览地的认知,T52则感慨“我最大的感触就是上海这座曾经被战火洗礼的城市发展到今天,能从战乱年代走到今天的和平,实属不易”,通过对历史以及战争创伤的了解建立地方认同。相较之下,反思记忆更多地是引发关乎自我、集体、未来的延展性思考。一是通过“反求诸己”的方式将“我”更深刻地融入“集体”当中,如“我应在本职岗位上尽心尽责,发挥共产党员的先锋模范作用”(T8);二是通过对呼吁的方式进行集体的价值共创,如“这种舍己为人的精神值得每一个中国人学习”(T75)。此外,反思性记忆还表现为从历史与当下的对比中产生对未来的思考,如“临江公园这个地方就是淞沪抗战战斗最激烈的地方,现在是一派和平的景象,觉得军人真是不容易,不到万不得已,千万不要开战。”(T94)游览者对战争硝烟弥漫、战火纷飞的过程的联想和眼下的和平景象形成了鲜明对比,产生了希望拥有和平未来的想法。最后,重构记忆使参观者产生了新的认知,会在其进入下一阶段时成为指导未来行为和决策产生的内在动因,形成游后行为的自我驱动力(图5)。

3.3 红色记忆场域的概念模型建构

从空间建构主体上看,红色记忆场域同时依靠旅游“客体”的氛围营造和旅游“主体”的参与互动共同搭建。其中,纪念馆是叙事空间的主要生产者,游客则是空间中的共创者。在上海淞沪抗战纪念馆场域中,对该事件的时空叙事是氛围营造的过程,观众的参访体验行为则是将其内心世界嵌入的过程。基于此,本研究在心-物场论的基础上提出红色博物馆记忆场域的建构模型(图6)。红色博物馆记忆场域的建构过程主要包括以下3个阶段。

一是基于同一社会认知空间的场域建构。在这一阶段,观众与博物馆的叙事者身处相同的社会建构而成的认知世界,在此基础上形成了各自初始的认知记忆。观众的认知记忆驱使其进入红色纪念场域,并使其具备理解和转化红色纪念场所叙事内容的能力,是观众嵌入红色记忆场域的重要前提条件。而红色博物馆作为叙事内容的初始生产者,通过选取叙事内容和主题进行“编码”成为符号表征物,并向参观者进行传递;观众则通过对该表征物的“解码”体悟其内含的精神价值,实现情感共鸣。也就是说,集体共有的社会认知与价值理念让纪念馆叙事者与参观者使用了统一的符号语言体系,而该符号语言则是集体能够产生情感共鸣的关键因素,也是纪念馆记忆场域得以建构的核心基础。

二是基于在场体验互动的记忆嵌入过程。即观众将叙事者“编码”后的叙事内容进行“翻译”的过程,在这一阶段中,观众前往搭载着红色文化的纪念场所,完成参观、体验、祭奠、学习等具身体验活动,实现从身体体验到精神体验转向,并将体验过程赋予“神圣性”的符号意义,而在场体验则是观众完成从认识的“共知”到情感的“共鸣”的仪式过程。在场互动仪式生成的体验记忆,则是参观者用以联结历史与现实、自我与集体记忆之间的纽带。

三是红色精神价值的凝练与集体记忆的重构。红色博物馆通过撷取和重点展示能够体现红色精神的历史节点,通过不同的叙事手段赋予历史节点不同意义,如创伤性叙事通过将历史的痛苦解释为对集体身份的伤害,进而赋予该节点民族创伤的符号意义;成就性叙事则通过将历史节点或事件的成功建构成为国家、民族的荣耀,进而塑造强国形象,弘扬民族精神。多元叙事类型对红色记忆场域进行多重意义的赋予,最后凝结成为该纪念场所的“母题”,即核心主题与精神价值。观众通过在场互动形成意义体验,生成了与场内叙事主题同频共振的情感与记忆,同时将个体与国家命运相联结,建构了共同体意识,强化其民族、国家和身份的认同,完成集体记忆的重构。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本研究以上海淞沪抗战纪念馆为例,详细讨论了红色博物馆的时空叙事以及记忆场域建构过程。研究认为,红色博物馆记忆场域是一个心理场与物理场同时存在并相互叠加作用的场域,在这一场域中,博物馆的时空叙事是物理场域建构的主要手段,而观众精神世界及其互动参与过程则主宰着心理场的形成与建构。

首先,上海淞沪抗战纪念馆物理场域中的时空叙事包括文本的时空以及场景的时空。该纪念馆的时空叙事主要包括历史性叙事、创伤性叙事、成就性叙事和反思性叙事4种类型。在场景时空中依据特定的逻辑进行划分、排列,结合混合叙事视角进行红色文化的氛围营造和价值生产。意义的嵌入是场景空间叙事的核心所在[63]。从建构目的以及逻辑上看,本研究与以往研究研究相呼应,认为红色记忆场域的建构有别于一般旅游目的地[64],表现为希望通过历史事件的创伤和成就建立与个体间的情感联结,引发共鸣与反思性思考,建立起集体身份的认同和构筑共同体记忆[65]。其中,历史的叙述强调客观[66],创伤叙事则通过联系过去的创伤与当下社会价值,建立个人与共同体之间的情感凝聚[48]。一些研究将战争纪念场所作为黑色旅游地[67],强调文化创伤的建构与体验[68],但实际上国内的战争纪念场所更适合纳入红色旅游范畴,强调通过多类型叙事相互作用,达到唤起参观者价值认同的目的。

其次,场域是外在物理景观与内在精神空间的“场”的叠加[69]。因此,物理场景自身的文化生产与旅游者接收、解码的过程和结果共同构成了红色博物馆记忆场域。本研究将上海淞沪抗战纪念馆游客的内心世界嵌入红色博物馆的记忆场域中,认为游客既是博物馆时空叙事的接收者,同时也是该叙事空间的共创者,通过叙事符号的接收和内化,实现红色博物馆心-物场域的异质同构。游客在进入红色博物馆之前便形成了与之相关联的认知记忆,该认知记忆可作为参观者体验动机与行为产生的驱动力,也可作为随时引发观众在场共鸣的“导火线”,在这一过程中,叙事内容作为符号表征物承接起观众自身认知记忆与纪念馆叙事的精神价值之间的内在联系。认知记忆与其具身行为与精神感受相耦合,完成在场体验的“仪式神圣化”过程。国内一些针对红色旅游的研究也指出,红色旅游活动的过程实质上是一种互动仪式,能够激发游客的集体身份认同,是一种“世俗的朝圣行为” [66]。身体的在场体验完成后,观众的体验记忆也升华和转化成为其内在的理性思辨,重构成为崭新的认知记忆,进而影响其离开场域后的社会生活与行为惯习。

最后,本研究建构了红色博物馆记忆场域的概念模型,该模型认为,相同的社会认知空间是红色博物馆的心-物场域建构的基础和场间互動的前提条件,这与布迪厄的观点相一致,认为人在进入场域之前便已经拥有了基于社会历史的主观认知与惯习[70]。在此基础上,博物馆作为红色文化和叙事内容的初始生产者,承担着物理场域时空叙事功能;观众则作为叙事空间的共创者,通过旅游活动将其精神世界嵌入红色博物馆场域中;场域“主客体”之间的互动关系使心-物场域相互勾连,建构起完整的红色记忆场域,唤起参观者的情感共鸣以及强化其集体身份认同,使场域内红色精神价值与参观者的重构记忆达到“同构”的效果。

4.2 管理启示与展望

本研究以理论与实践相结合的方式,围绕红色博物馆的叙事方式以及观众记忆生成过程探讨了红色记忆场域构建问题,在理论上扩充了博物馆学领域研究,丰富红色旅游在场域以及记忆建构方面的探索,同时也为红色博物馆的发展提供了一些实践上的管理启示。第一,红色博物馆的物理场域建构应同样注重文本与场景的时空叙事,在保持历史客观的前提下在场景空间营造中表达叙述者的态度、情感,例如在各单元中加入不同的主题背景音乐和场景解说,或通过不同主题场景中光影、色彩的冷暖明暗变换传达情感,使之更具情节性、连续性和情感诉说性。第二,红色博物馆在文化空间再生产的过程中应同时关注游客对叙事表征的接收内化过程。通过选择观众认知程度更高的文本意象和场景表达方式展开叙事,保证叙述内容和意义的有效传达和内化。例如淞沪抗战可以选取四行仓库保卫战这一在观众群体当中认知程度更高的历史节点为中心铺陈叙事,能够更深刻地建立起外在物理环境与游览者内心世界的联系,实现集体认同感的提升。第三,在场的互动体验质量高低是能否唤醒游客情感共鸣的重要影响因素。红色博物馆应将游客视作叙事空间的共创者,进一步强调游客主动的参与互动。具体来看,一方面可以借助一系列的扩展现实技术,突破物理时空限制,让红色文化更具感染力和传播力,整体提高观众的体验质量;另一方面可以在馆内增加游客留言板块,鼓励游客叙述个人的体验与感悟,共创历史与当代生活相连接的记忆空间。

此外,本研究存在一定的局限性。首先,本研究以上海淞沪抗战纪念馆作为具体案例展开讨论,限定了红色博物馆的叙事内容与游记的样本范围,未来可以基于不同类型和主题的红色博物馆,进一步完善红色博物馆记忆场域的模型建构。其次,研究采用游客发表的线上游记作为记忆的表现形式,未来也可通过现场访谈获取更多即时、全面的旅游者记忆叙事。最后,未来还可拓宽研究的范围,可以通过检验该记忆场域模型在其他类型的红色旅游目的地或其他类型博物馆中是否适用,或者通过定量研究的方式探究红色博物馆记忆场域中不同叙事类型及记忆生成要素对游客行为产生的影响。

参考文献(References)

[1] 张红艳, 马肖飞. 新格局下基于国家认同的红色旅游发展[J]. 经济问题, 2020(1): 123-129. [ZHANG Hongyan, MA Xiaofei. Red tourism development based on national identity under the new pattern[J]. On Economic Problems, 2020(1): 123-129.]

[2] 陈国磊, 张春燕, 罗静, 等. 中国红色旅游经典景区空间分布格局[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(9): 196-202. [CHEN Guolei, ZHANG Chunyan, LUO Jing, et al. Spatial distribution pattern of classical red tourism scenic spots in China[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2018, 32(9): 196-202.]

[3] 武洪濱. 博物馆叙事语境中的非物质文化遗产[J]. 中国人民大学学报, 2022, 36(1): 183-192. [WU Hongbin. Intangible cultural heritage in the context of museum narrative[J]. Journal of Renmin University of China, 2022, 36(1): 183-192.]

[4] ZIEGLER M J, PEREZ V J, PIRLO J, et al. Applications of 3D paleontological data at the Florida Museum of Natural History[J]. Frontiers in Earth Science, 2020, 8: 1-20.

[5] 孙逊. 基于文献计量与定性分析法的我国数字博物馆研究进展[J]. 东南文化, 2015(3): 105-113; 127-128. [SUN Xun. Progress of digital museums research in China: Quantitative literature reviews and qualitative analyses[J]. Southeast Culture, 2015(3): 105-113; 127-128.]

[6] 宁传林, 徐剑, 姚凯琳, 等. 数字媒体时代下博物馆的交互体验设计与知识传播——以荷兰WonderKamers 2.0和MicroPia为例[J]. 东南文化, 2022(2): 169-177. [NING Chuanlin, XU Jian, YAO Kailin, et al. Interactive experience design and knowledge dissemination of museum exhibitions in the age of digital media: Taking WonderKamers 2.0 and Micropia as examples[J]. Southeast Culture, 2022(2): 169-177.]

[7] TAORMINA F, BARALDI S B. Museums and digital technology: A literature review on organizational issues[J]. European Planning Studies, 2022, 30(9): 1676-1694.

[8] RUBIO F D, SILVA E B. Materials in the field: Object-trajectories and object-positions in the field of contemporary art[J]. Cultural Sociology, 2013, 7(2): 161-178.

[9] 陈怡宁, 李刚. 空间生产视角下的文化和旅游关系探讨——以英国博物馆为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(4): 11-12. [CHEN Yining, LI Gang. Discussion on the relationship between culture and tourism from the perspective of spatial production: Taking the British Museum as an example[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(4): 11-12.]

[10] McCARHTY C. The rules of (Maori) art: Bourdieus cultural sociology and Maori visitors in New Zealand museums[J]. Journal of Sociology, 2013, 49(2/3): 173-193.

[11] 刘迪. 规训、惯习与认知语境: 论博物馆媒介场域与观众认知间的关系[J]. 文化与传播, 2017, 6(5): 1-6. [LIU Di. Discipline, habitat, and cognitive context: On the relationship between museum media field and audience cognition[J]. Culture & Communication, 2017, 6(5): 1-6.]

[12] 谢彦君, 徐英. 旅游体验共睦态: 一个情境机制的多维类属分析[J]. 经济管理, 2016, 38(8): 149-159. [XIE Yanjun, XU Ying. The communitas of tourist experience: A multi-dimensional category analysis of situational dynamics[J]. Economy Management, 2016, 38(8): 149-159.]

[13] LEWIN K. Defining the ‘field at a given time [M]// CARTWRIGHT D. Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. London: Social Science Paperbacks, 1943: 43-59.

[14] BURNES B, COOKE B. Kurt Lewins field theory: A review and re-evaluation[J]. International Journal of Management Reviews, 2013, 15(4): 408-425.

[15] BURNES B. Kurt Lewin and the Harwood studies: The foundations of OD[J]. Journal of Applied Behavioral Science, 2007, 43(2): 213-231.

[16] WHEELER L. Kurt Lewin[J]. Social and Personality Psychology Compass, 2008, 2(4): 1638-1650.

[17] WANG Y Q, WANG Y, HUO X X, et al. Why some restricted pesticides are still chosen by some farmers in China? Empirical evidence from a survey of vegetable and apple growers[J]. Food Control, 2015, 51(5): 417-424.

[18] LEHMANN S. Bridging strategies and action: Towards a method for change management in Danish emergency management organizations[J]. Journal of Change Management, 2017, 17(2): 138-154.

[19] CHEN J Y, YANG Y R, XU F H, et al. Factors influencing curriculum leadership of primary and secondary school teachers from the perspective of field dynamic theory: An empirical investigation in China[J]. Sustainability, 2021, 13(21): 1-20.

[20] McGARRY D, CASHIN A, FOWLER C. Child and adolescent psychiatric nursing and the ‘plastic man: Reflections on the implementation of change drawing insights from Lewins theory of planned change[J]. Contemporary Nurse, 2012, 41(2): 263-270.

[21] 謝彦君. 旅游体验的情境模型: 旅游场[J]. 财经问题研究, 2005(12): 64-69. [XIE Yanjun. Tourist field: The situational model of tourist experience[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2005(12): 64-69.]

[22] TOMASSINI L, LAMOND I. Rethinking the space of tourism, its power-geometries, and spatial justice[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2022. DOI: 10.1080/09669582.2022.2091141.

[23] 金莉. 基于勒温“场论”中旅游道德问题分析[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2016, 10(1): 16-19. [JIN Li. On the ethics of tourism based on the “field theory” by Lewin[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology (Social Sciences Edition), 2016, 10(1): 16-19.]

[24] 徐英, 謝彦君, 卫银栋. 旅游场的范畴建构——具身体验视角的思辨与草原旅游场的实证研究[J]. 经济管理, 2018, 40(10): 140-155. [XU Ying, XIE Yanjun, WEI Yindong. The construction of tourism field: Based on the empirical research of the grassland tourism field[J]. Economy Management, 2018, 40(10): 140-155.]

[25] CHRONIS A. Coconstructing heritage at the Gettysburg storyscape[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(2): 386-406.

[26] WERTSCH J V. Narratives as cultural tools in sociocultural analysis: Official history in Soviet and post-Soviet Russia[J]. Ethos, 2000, 28(4): 511-533.

[27] ROWE S M. WERTSCH J V, KOSYAEVA T Y. Linking little narratives to big ones: Narrative and public memory in history museums[J]. Culture & Psychology, 2002, 8(1): 96-112.

[28] ZORAN G. Towards a theory of space in narrative[J]. Poetics Today, 1984, 5(2): 309-335.

[29] 刘子曦. 故事与讲故事: 叙事社会学何以可能——兼谈如何讲述中国故事[J]. 社会学研究, 2018, 33(2): 164-188; 245. [LIU Zixi. Story and storytelling: A path towards narrative sociology and the Chinese stories[J]. Sociological Studies, 2018, 33(2): 164-188; 245.]

[30] 谢迪斌. 历史记忆的多重建构——论延安叙事的三种形态[J]. 中共党史研究, 2014(3): 52-59; 71. [XIE Dibin. Multiple construction of historical memory: On the three forms of Yanan narrative[J]. CPC History Studies, 2014(3): 52-59; 71.]

[31] 许捷. 空间形态下叙事展览的构建[J]. 博物院, 2017(3): 41-48. [XU Jie. Construction of spatial narrative exhibition[J]. Museum, 2017(3): 41-48.]

[32] 王红, 刘素仁. 沉浸与叙事: 新媒体影像技术下的博物馆文化沉浸式体验设计研究[J]. 艺术百家, 2018, 34(4): 161-169. [WANG Hong, LIU Suren. Create the situations and narrative story: The immersive interactive experience of the museum culture with new media technology[J]. Hundred Schools in Arts, 2018, 34(4): 161-169.]

[33] 陈霖. 城市认同叙事的展演空间——以苏州博物馆新馆为例[J]. 新闻与传播研究, 2016, 23(8): 49-66; 127. [CHEN Lin. The performative space for city identity narrative: A case study on Suzhou Museum[J]. Journalism & Communication, 2016, 23(8): 49-66; 127.]

[34] KIM S, DORIEN V De M. Reflecting and forging master narratives: A discursive analysis of a Belgian WWII Museums curatorial selection process[J]. Journal of Sociolinguistics, 2022,26(4): 462-482.

[35] CHRONIS A. Tourists as story-builders: Narrative construction at a heritage museum[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2012, 29(5): 444-459.

[36] HILLMAN T, WEILENMANN A, JUNGSELIUS B, et al. Traces of engagement: Narrative-making practices with smartphones on a museum field trip[J]. Learning Media and Technology, 2016, 41(2): 351-370.

[37] ADAM A P, DOUGLAS A H. Narratives of the mother road: Geographic themes alone Route 66[J]. Geographical Review, 2015, 105(3): 283-303.

[38] 王思怡. 纪念与记忆: 创伤叙事的策展建构与诠释——以东亚社会各慰安妇主题纪念展览为例[J]. 中国博物馆, 2017(1): 14-22. [WANG Siyi. Memorial and memory: Curatorial construction and interpretation of trauma narratives: Taking the Commemorative Exhibitions of Comfort Women in East Asian Society as an example[J]. Chinese Museum, 2017(1): 14-22.]

[39] NAO G, YIGAL E. Collective memory—What is it? [J]. History and Memory, 1996, 8(1): 30-50.

[40] HANNA S P, CARTER P L, POTTER A E, et al. Following the story: Narrative mapping as a mobile method for tracking and interrogating spatial narratives[J]. Journal of Heritage Tourism, 2019, 14(1): 49-66.

[41] 張允, 张梦心. 数字时代博物馆叙事逻辑的重构: 基于场景理论的视角[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2020, 42(9): 99-103. [ZHANG Yun, ZHANG Mengxin. Reconstruction of the narrative logic of museums in the digital age: From the perspective of scene theory[J]. Modern Communication (Journal of Communication University of China), 2020, 42(9): 99-103.]

[42] 傅美蓉. 论展品: 博物馆场域下的知识生产与性别表征[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2016, 37(4): 86-91. [FU Meirong. Exhibits: Knowledge production and gender representation in the field of museum[J]. Journal of Jishou University (Social Science Edition), 2016, 37(4): 86-91.]

[43] NORA P. Between memory and history: Les lieux de memoire[J]. Representations, 1989(26): 7-25.

[44] 张曦. 灾害记忆·时间——“记忆之场”与“场之记忆”[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017, 38(12): 8-15. [ZHANG Xi. Disaster memory-time: ‘Field of memory and ‘memory of field[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science Edition), 2017, 38(12): 8-15.]

[45] BILLOUS R H. Macassan/Indigenous Australian ‘sites of memory in the National Museum of Australia and Australian National Maritime Museum[J]. Australian Geographer, 2011, 42(4): 371-386.

[46] 孔翔, 卓方勇. 文化景观对建构地方集体记忆的影响——以徽州呈坎古村为例[J]. 地理科学, 2017, 37(1): 110-117. [KONG Xiang, ZHUO Fangyong. Roles of cultural landscapes in the construction of local collective memory: A case study of Chengkan village[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(1): 110-117.]

[47] 文彤, 刘璐. 博物馆文化展演与城市记忆活化传承——基于旅游留言档案的文本分析[J]. 热带地理, 2019, 39(2): 267-277. [WEN Tong, LIU Lu. Activation and inheritance of urban memory and cultural performance in museums: An analysis of tourist comments on a museum in Guangzhou[J]. Tropical Geography, 2019, 39 (2): 267-277.]

[48] VIOLI P. Trauma site museums and politics of memory Tuol Sleng, Villa Grimaldi and the Bologna Ustica Museum[J]. Theory Culture & Society, 2012, 29(1): 36-75.

[49] ANDERMANN J, ARNOLD-DE S S. Memory, community and the new museum introduction[J]. Theory Culture & Society, 2012, 29(1): 3-13.

[50] 杜辉. 后战争时代的博物馆、记忆与空间——以中英两座博物馆为例[J]. 东南文化, 2015(5): 100-106; 127-128. [DU Hui. Museum, memory and space in postwar times: Two examples of war museums from China and the UK[J]. Southeast Culture, 2015(5): 100-106; 127-128.]

[51] 燕海鸣. 博物馆与集体记忆——知识、认同、话语[J]. 中国博物馆, 2013(3): 14-18. [YAN Haiming. Museums and collective memory: Knowledge, identity, discourse[J]. Chinese Museum, 2013(3): 14-18.]

[52] 郑晨. 故宫夜场“灯会”的媒介仪式叙事与文化记忆建构[J]. 新闻前哨, 2019(8): 86-87. [ZHENG Chen. The media ceremony narrative and cultural memory construction of the ‘lantern show in the Forbidden City at night[J]. Press Outpost, 2019(8): 86-87.]

[53] NOY C. Memory, media, and museum audiences discourse of remembering[J]. Critical Discourse Studies, 2018, 15(1): 19-38.

[54] 陈振华. 集体记忆研究的传播学取向[J]. 国际新闻界, 2016, 38(4): 109-126. [CHEN Zhenhua. Collective memory: Toward a communication orientation[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2016, 38(4): 109-126.]

[55] HALBWACHS M. The Collective Memory[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1980: 52-57.

[56] WERTSCH J V. Voices of Collective Remembering[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2002: 30.

[57] SHAHZAD F. Collective memories: A complex construction[J]. Memory Studies, 2012, 5(4): 378-391.

[58] BOURDIEU P. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature[M]. New York: Columbia University Press, 1993: 39-53.

[59] 呂源, 彭长桂. 话语分析: 开拓管理研究新视野[J]. 管理世界, 2012, 28(10): 157-171. [LYU Yuan, PENG Changgui. Discourse analysis: Expanding new horizons of management research[J]. Management World, 2012, 28(10): 157-171.]

[60] 胡玉宁, 徐川. 青年圈群脉动的媒介感知与文化诠释——基于“饭圈”现象的叙事分析[J]. 中国青年研究, 2020(11): 70-79;93. [HU Yuning, XU Chuan. Media perception and cultural interpretation of the pulse of youth circles: A narrative analysis based on the phenomenon of ‘fans circle[J]. China Youth Study, 2020(11): 70-79; 93.]

[61] AZARYAHU M, FOOTE K E. Historical space as narrative medium: On the configuration of spatial narratives of time at historical sites[J]. GeoJournal, 2008, 73(3): 179-194.

[62] 申丹. 何为“隐含作者”?[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2008, 45(2): 136-145. [SHEN Dan. What is “implied author” ?[J]. Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2008, 45(2): 136-145.]

[63] 丹尼尔·亚伦·西尔, 特里·尼科尔斯·克拉克. 场景: 空间品质如何塑造社会生活[M]. 祁述裕, 吴军, 等, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 3-4. [DANIEL A S, TERRY N C. Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life[M]. QI Shuyu, WU Jun, et al trans. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2019: 3-4.]

[64] 李卫飞, 方世敏, 阎友兵, 等. 红色旅游传承红色记忆的理论逻辑与动态过程[J]. 自然资源学报, 2021, 36(11): 2736-2747. [LI Weifei, FANG Shimin, YAN Youbing, et al. Research on the theoretical logic and dynamic process of red tourism inheriting red memory[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(11): 2736-2747.]

[65] 鄭华伟. 红色旅游价值观内化的网络文本分析——兼论国民幸福感的生成机制[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 111-118. [ZHENG Huawei. Web-based text analysis of value internalization of red tourism: The generative mechanism of national happiness[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 111-118.]

[66] 徐克帅. 红色旅游和社会记忆[J]. 旅游学刊, 2016, 31(3): 35-42. [XU Keshuai. Red tourism and social memory[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(3): 35-42.]

[67] 郑春晖, 张捷, 钱莉莉, 等. 黑色旅游者行为意向差异研究——以侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆为例[J]. 资源科学, 2016, 38(9): 1663-1671. [ZHENG Chunhui, ZHANG Jie, QIAN Lili, et al. Research on the differentiation of dark touristsbehavioral intention: A case study of the Memorial of the Victims of the Nanjing Massacre[J]. Resources Science, 2016, 38(9): 1663-1671.]

[68] 高蕊. 记忆中的伤痛: 阶级建构逻辑下的集体认同与抗战叙事[J]. 社会, 2015, 35(3): 67-94. [GAO Rui. The paradoxes of solidarity: Cultural trauma and collective identity in Maos China[J]. Society, 2015, 35(3): 67-94.]

[69] 诺伯舒兹. 场所精神: 迈向建筑现象学[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2010: 18-22. [NORBERG-SCHULZ C. Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture[M]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology Press, 2010: 18-22.]

[70] BOURDIEU P, WACQUANT L D. An Invitation to Reflexive Sociology[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1992: 133-173.

Spatiotemporal Narrative of Red Museums and Regional Construction of the Memory Field: A Case Study of the Shanghai Songhu Memorial Hall for the War of Resistance Against Japanese Aggression

ZOU Runqi SUN JiaojiaoCHEN Shengwei GUO Yingzhi

(1. Department of Tourism, Fudan University, Shanghai 200433, China; 2. Postdoctoral Station of Business Administration,

Fudan University, Shanghai 200433, China; 3. School of Business, Suzhou University of Science and Technology,

Suzhou 215009, China; 4. School of Creative Media, City University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China)

Abstract: In China, red tourism has significant value in strengthening national identity, improving cultural soft power, and building up national self-confidence. As places and carriers for storing memories of the Chinese people resisting aggression, red museums play important roles in the process of reproducing red culture and passing on red values, and they provide visitors with a cultural and educational experience. However, it is unclear how a red museum should be developed as a place that inspires red memories. The present study conducted an examination of the Shanghai Songhu Memorial Hall for the War of Resistance Against Japanese Aggression in Shanghai. Using narrative analysis and content analysis methods, this study analyzed the spatiotemporal narratives of the texts and scenes that appear in the memorial hall as well as online travelogues uploaded by visitors. On the basis of the Lewins field theory, the study adopted the spatiotemporal narrative space as the external physical environment and the memories of visitors as the internal psychological environment. Both those factors simultaneously affected the construction of the red memory field.

The results of this study suggest that the physical field of the Shanghai Songhu Memorial Hall for the War of Resistance Against Japanese Aggression consisted of four different narrative types — historical narrative, traumatic narrative, achievement narrative, and reflective narrative. Together, they created the collective memory. In addition, emotional atmosphere was enhanced through the classification and arrangement of the spatiotemporal space of scenes. The scenes adopted a linear narrative method based on time as well as continuous space and geographic space divisions to narrate the important events of the war. To express collective identity attitudes and produce social values, that red museum also adopted multiple narrative perspectives, and it included implied authorship. Furthermore, visitors to that red museum were able to embed their mental world into the red memory field by means of cognitive memory, experiential memory, and reconstructed memory. They then became the core elements of the psychological field construction in the red museum. By focusing on the Shanghai Songhu Memorial Hall for the War of Resistance Against Japanese Aggression, this study developed a conceptual model for the red museum memory field. The core conclusion of this study is that the red museum is a field space based on social cognitive and values, which are constructed by both the physical field with the spatiotemporal narrative and the psychological world with the visitors experience.

This study proposes practical implications for the future development of red museums in China. Firstly, red museums should pay equal attention to the spatiotemporal narrative provided by the textual space and scenic space. Secondly, tourists acceptance and internalization of narrative representations deserve adequate consideration. Thirdly, red museums should undertake appropriate measures to emphasize and improve the quality of visitors on-site experience.

Keywords: red museums; spatiotemporal narrative; sites of memory; Shanghai Songhu Memorial Hall for the War of Resistance Against Japanese Aggression

[責任编辑:刘 鲁;责任校对:周小芳]