长江经济带绿色发展水平的多维度动态评价

2023-07-13尹传斌李志萌

马 回,尹传斌,李志萌

(1.江西社会科学院 江西发展战略研究所,南昌 330077;2.江西财经大学 旅游和城市管理学院,南昌 330032)

0 引言

长江素有“黄金水道”之称,依托两岸绿色生态资源廊道,长江经济带现已成为我国经济版图的横轴典范[1]。在绿色发展理念推动下,长江经济带已迎来高质量发展机遇,发展周期也实现了从“开发为主”到“生态优先”的优质转变。2020 年,国家出台第一部针对长江流域的《中华人民共和国长江保护法》,中央政府也明确表示“长江经济带要在保护生态条件下,实现经济发展与资源环境相适应的低碳循环道路”[2]。根据《长江经济带绿色创新发展指数报告(2021)》,长江经济带的生态服务价值近年来持续增长,现代化综合立体交通走廊基本成型,地区生产总值在2021 年已高达53.01 万亿元,长江经济带绿色发展进入成熟期。与此同时,学界对长江经济带绿色发展也展开了系统研究:吴传清和黄磊(2018)[3]选取SBM-GML 指数模型测度了长江经济带的工业绿色发展效率;李雪松等(2019)[4]构建了一个兼顾经济、社会和环境的综合评价体系,从时空维度评估了长江经济带的绿色耦合协调发展状况;邓淇中等(2021)[5]运用定基极差熵权法和耦合协调度模型等计量手段,识别了长江经济带包容性绿色发展水平的时空异质特征;黄庆华和邓成玉(2022)[6]采用层次分析法和灰色关联法测度了长江经济带绿色发展水平。

现有文献为长江经济带绿色发展评价提供了丰富的研究成果,也为本文提供了重要的理论资源,但现有研究仍有可完善之处。第一,多维研究视角仍需强化。有关长江经济带绿色发展的研究多以生态破坏度、资源利用率等环境类指标为主,较少从经济增长绿化度、资源环境承载力和政府绿色支持度等多维度视角进行动态评价研究。作为绿色发展的直观性变量,资源环境类指标能够较为客观地衡量资源环境对经济活动的承载水平,但经济增长绿化度能够反映经济活动对资源利用的节约水平(或对生态环境的破坏程度),政府绿色支持度能够反映政府解决资源环境与经济发展矛盾的能力。第二,现有研究缺乏对长江经济带绿色发展的聚类特征及协同效应的考量。作为长江经济带绿色发展的动力来源之一,聚类关系和协同效应为绿色发展政策提供重要理论依据,而现有研究对长江经济带绿色发展的评价多集中在整体水平、空间特征和区域差距等方面,涉及绿色发展聚类特征和协同效应的研究较少。基于此,本文将绿色发展划分为经济增长绿化度、资源环境承载力和政府绿色支持度三个维度,基于2011—2020 年相关统计数据,构建长江经济带绿色发展评价指标体系,运用“纵横向”拉开档次法动态评价长江经济带绿色发展水平,并采用最优化指数和统一度指数挖掘其发展源动力,以期为长江经济带的绿色发展提供理论支撑与实践引导。

1 评价体系构建

1.1 数据来源及处理

长江经济带横跨我国东、中、西三大地区,是具有全球影响力的内河经济带,按上、中、下游划分,下游包括上海、江苏、浙江、安徽4个省份,中游包括江西、湖北、湖南3个省份,上游包括重庆、四川、贵州、云南4个省份,整体上呈现“一轴、两翼、三极、多点”的发展格局。而绿色发展评价涉及环境、经济、卫生和投资等领域,对基础数据的匹配程度要求较高,因各省份统计刊物出版时间存在差异,本文采用长江经济带2011—2020年相关统计数据,数据来源于相应年份的《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》、长江流域及西南诸河水资源公报、国民经济和社会发展统计公报、各省份环境状况公报和环境统计年报等。由于基础数据存在逆向指标,这些数据对绿色发展起到逆向作用,故纳入评价体系的逆向指标将采用极差法对数据进行正向标准化处理。对正向指标数据运用式(1)进行处理,对逆向指标数据运用式(2)进行处理,从而使各指标客观反映作用方向。

1.2 评价指标体系

为从经济增长绿化度、资源环境承载力和政府绿色支持度三个维度评价长江经济带绿色发展水平,本文基于系统性、科学性、全面性、层次性和数据可获取性原则,并结合现有研究成果,构建长江经济带绿色发展评价指标体系。本文借鉴《2010中国绿色发展指数年度报告——省级比较》的相关成果,并参考《绿色发展指标体系》,对相应指标进行筛选与设定。其中,经济增长绿化度是衡量经济生产对能源耗费和环境污染影响的绿色发展指标,反映了经济活动对资源消耗的影响程度。参考相关研究[7—9],将其划分为绿色增长水平和第一、第二、第三产业四类指标,共计16 个三级评价指标。资源环境承载力指标选取方法同经济增长绿化度,划分为资源丰度和环境压力两类指标,共12个三级评价指标。政府绿色支持度可以反映经济社会解决资源环境与经济发展矛盾的能力。考虑到政府绿色发展贡献主要体现在基础设施建设和环境治理等方面,同时将政府在节能环保、科教支出等方面的绿色发展类投资纳入考察范畴,最终将政府绿色支持度指标划分为绿色投资、基础设施建设和环境治理三类指标,共计16个三级评价指标,具体见表1。另外,考虑到不同指标对绿色发展作用程度不同,利用“纵横向”拉开档次法对所有指标进行赋权处理,通过MATLAB 2016b软件计算44个指标的权重。

表1 绿色发展评价指标体系

1.3 “纵横向”拉开档次法

“纵横向”拉开档次法作为重要的动态评价方法,依据时间和数据特征确定权重系数,不仅能避免主权因素影响,还能基于客观数据解决不同年份的权重不一致问题[10],适用于绿色发展的多维面板数据,其综合评价函数如下:

在此基础上,依据式(3)计算评价对象在时间ts上的综合得分yi(ts)。

2 长江经济带绿色发展各维度的评价结果

利用式(1)、式(2)标准化处理原始数据,并将处理后的数据代入式(5),通过MATLAB 2016b 软件计算44 个指标的权重,各指标权重计算结果见表1,最终结合式(3)得到长江经济带绿色发展各维度的评价结果,聚类特征由SPSS 22.0软件分析得出[11]。

2.1 长江经济带经济增长绿化度的评价结果

经济增长绿化度作为绿色发展效率的集中体现,反映经济生产对资源消耗和环境的影响程度,依据设定方法得到2011—2020 年长江经济带经济增长绿化度评价结果,见表2。

表2 2011—2020年长江经济带经济增长绿化度评价结果

由表2 可知:(1)长江经济带经济增长绿化度水平较低,综合均值为0.202,从高到低排名依次为上海、江苏、浙江、重庆、湖北、安徽、湖南、江西、四川、云南、贵州。经济增长绿化度的区域空间“马太效应”突出,前三名集中在长江下游地区,上游地区(除重庆以外)水平极低,地区经济增长绿化度与经济发展水平存在同向变动关系。(2)长江经济带经济增长绿化度的增长方式不同,下游地区(除安徽以外)以平稳增长为主,中上游地区呈曲折上升模式,贵州、安徽和湖南增速最快,上海、江苏和浙江龙头带动作用明显。(3)长江经济带经济增长绿化度存在三种聚类关系。第一,高度性协同型聚类,包括安徽、湖南、湖北和重庆,绿色产业(新能源汽车、新型建材等)依托沿江经济在区域内高度集聚,形成协同的经济增长绿化度关系;第二,一般性闭环型聚类,包括江西、四川、云南和贵州,其中江西、四川和云南为闭环型聚集,贵州受生态环境影响分布于闭环聚类边缘,经济增长绿化度如何突破贵州边缘性成为关键;第三,离散化独立型聚类,包括江苏、浙江和上海,区域内除江苏和浙江在少数绿色领域(工业、民营企业等)存在关联外,上海经济增长绿化度完全独立发展。

2.2 长江经济带资源环境承载力的评价结果

资源环境承载力作为绿色发展底线,体现了区域自然资源和环境的可承载潜力[12],依据设定方法得到2011—2020年长江经济带资源环境承载力评价结果,见表3。

表3 2011—2020年长江经济带资源环境承载力评价结果

由表3 可知:(1)资源环境对长江经济带绿色发展约束显著。资源环境承载力排名第一的为云南,其综合均值为0.118;排名最后的为上海,其综合均值仅为0.037,从长江经济带全域来看,其资源环境承载力的综合均值仅为0.08。可见,长江经济带生态环境长期超负荷运载,上海、江苏和重庆等省份的资源环境已受到严重冲击。(2)时间维度上,长江经济带资源环境持续恶化,江西、浙江和贵州的资源环境承载力下降明显,云南存在不持续反弹现象。受矿产资源开发、大规模工程建设和自然灾害等因素影响,长江经济带资源环境承载力已近极限,当务之急是缓解该区域经济增长的资源环境压力。(3)长江经济带资源环境承载力存在两种聚类关系:一是密集性聚类,包括浙江、湖北、湖南、贵州和四川,各省份的聚类关系相对平等,通过区域流通实现了资源环境的协调发展;二是离散化聚类,包括安徽、重庆、江苏、江西、云南和上海,离散化聚类应尽快向密集性聚类转型,以优化区域资源环境承载力。

2.3 长江经济带政府绿色支持度的评价结果

政府绿色支持度作为绿色发展的投入指标,反映了政府解决资源环境与经济发展矛盾的能力,依据设定方法得到2011—2020 年长江经济带政府绿色支持度评价结果,见下页表4。

表4 2011—2020年长江经济带政府绿色支持度评价结果

由表4 可知:(1)长江经济带政府绿色支持度的空间分布不均衡,综合均值为0.275,经济发达的下游地区实施稳健型绿色发展政策,经济欠发达的上游地区实行宽松型绿色发展政策。在绿色支持度关联地区核心利益和经济社会发展水平方面,浙江、江苏和上海倾向于城市生活垃圾无害化处理和环境污染治理投资;云南、贵州和四川把保护和修复长江源头生态环境摆在首位。另外,受制于资源环境和地方经济发展能力,长江经济带发展政策存在一定的“搭便车”问题。(2)时间维度上,长江经济带政府绿色支持度持续增长,整体上升38.8%,云南、安徽和贵州等省份的增长速度突出。省份之间政府绿色支持度的差距收窄,年均收缩率达2.66%,最大差距由0.136 降到0.074(浙江-云南),长江经济带政府绿色支持度的空间失衡趋向缓解。(3)长江经济带政府绿色支持度为均衡聚类关系,以安徽-重庆-江西、上海-湖北-湖南、江苏-浙江、贵州-云南-四川为聚类框架,聚类结构无明显的梯队效应,聚类组之间无显著的数量优势。安徽、重庆和江西的绿色发展政策聚焦生产生活方式和产业转移。湖北、湖南对战略性新兴产业的绿色契合性较好,并与上海在碳减排机制和生态产品价值化等领域有较强的结合性。江苏、浙江的绿色发展政策集中在数字化生态环境治理、污染物联防联控和生态基础设施建设等重大项目上。云南、贵州和四川协同推进“三区三线”的划定和“三线一单”的编制,重点推动高新技术产业的绿色协同。

3 长江经济带绿色发展水平、聚类特征及其评价

3.1 长江经济带绿色发展水平评价结果

由于绿色发展子系统数据已标准化,将绿色发展各维度数据直接代入式(5),并通过MATLAB 2016b 软件得到绿色发展各维度的权重,最终结合式(3)计算2011—2020年长江经济带绿色发展的整体水平,见表5。

表5 2011—2020年长江经济带绿色发展水平评价结果

由表5 可知:(1)长江经济带绿色发展综合均值为0.559。相对珠三角城市群(均值为0.8196)[13]、中原城市群(均值为0.8477)[14]、京津冀城市群(均值为0.460)[15]的绿色发展水平而言,长江经济带绿色发展水平适中①珠三角城市群、中原城市群、京津冀城市群的绿色发展综合均值,分别根据相应城市群单一城市的绿色发展综合均值(此系列数据具体见所引文献),运用加权平均方法计算得到。。长江经济带绿色发展综合均值从高到低排名依次为浙江、江苏、上海、重庆、江西、安徽、湖北、湖南、云南、四川、贵州。空间分布处于亚均衡状态,总体格局由东向西递减并呈阶梯状分布,没有出现“核心”绿色发展地带。长江下游地区通过经济溢出和产业转移等方式影响中上游地区,长江上游多数地区的绿色发展水平没有跨越0.5(综合值)的门槛线,重庆突破地理、能源、交通等多重阻力,形成了高水平、高开放的绿色发展模式。(2)时间维度上,长江经济带绿色发展水平呈上升态势,区域差距和空间均衡性进一步优化,区域聚类关系与长江经济带绿色发展具有显著关联关系。波动规律将绿色发展划分为蓄能期、活跃期和平稳期。蓄能期(2011—2012 年)绿色发展水平仅上海、浙江、安徽、云南微涨,其他地区以微跌为主。活跃期(2012—2017年)绿色发展水平整体高速、持续上涨,云南、贵州及四川等西部地区省份表现突出。平稳期(2017—2020 年)绿色发展水平增速放缓,浙江、安徽、湖北等省份出现微横盘现象。(3)绿色发展各维度水平不高,但绿色发展整体水平适中,即绿色发展整体水平大于绿色发展各维度之和,说明绿色发展各维度对绿色发展整体水平具有调节作用,其中经济增长绿化度对上海、湖北、四川显著,资源环境承载力对江西、湖北、四川显著,政府绿色支持度对重庆显著。由此可见,长江经济带绿色发展一方面得益于区域之间的聚类关系,另一方面来源于绿色发展各维度的协同效应。

3.2 长江经济带绿色发展的聚类特征

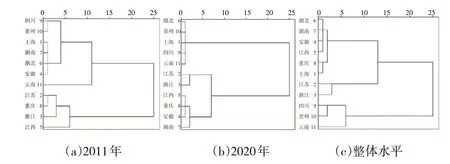

由前文可知,长江经济带绿色发展主要来源于区域的聚类关系和绿色发展各维度的协同效应。为挖掘长江经济带绿色发展源动力,分别研究地区间的聚类特征和绿色发展各维度的协同效应。利用SPSS 22.0软件分析聚类关系,考虑到聚类关系存在时序特征,除计算综合聚类关系外,选择首尾年份为聚类特征的动态标本,重新调整聚类合并,使用平均联接(组间)的树状图,最终得到三组长江经济带绿色发展的聚类特征,结果见下页图1。

图1 长江经济带绿色发展的聚类树状图

由图1可知:(1)长江经济带绿色发展为辐射型聚类,以长江中游地区为顶点向两极形成辐射圈,框架为湖北-湖南-安徽-江西、上海-重庆、江苏-浙江、四川-贵州、云南。聚类结构受地理空间限制,只有地理相邻、相近才能形成聚类,聚类结构需突破空间向高度性和密集性转型。聚类效应优化空间较大,长江中游地区具备聚类数量优势,是聚类效应的“核心”地带,上下游地区的聚类效应相对均衡,独立式结构的云南的聚类效应最差。(2)时间维度的聚类关系已经突破地理空间限制,聚类结构由发散向密集过渡并形成了强聚类模式,聚类效应明显改善,长江经济带绿色发展的聚类关系整体向好。具体而言,云南与四川-贵州、上海-湖北聚合,形成了贯穿长江经济带的线性聚类结构,江西与湖南-安徽、重庆聚合,加强了长江中上游地区的聚类关联,独立式、弱集聚等不良聚类结构被消除。(3)对比发现,综合聚类、综合绿色发展水平均介于相同的时间维度之间,绿色发展与聚类关系存在同向变动关系,表明聚类对长江经济带绿色发展的影响主要来源于聚类结构的优化和聚类效应的提升,尤其是长江中游地区辐射极的形成、独立式聚类的消除和聚类空间的突破。

3.3 长江经济带绿色发展各维度的协同效应

其中,minyi(ts)和maxyi(ts)分别为第i个区域ts期不同绿色发展维度评价值的最小值和最大值。考虑到协同效应存在时序特征,除计算综合协同效应外,选择首尾年份作为协同效应的动态标本,得到三组长江经济带绿色发展各维度的协同效应值。取最优化指数为横坐标、统一度指数为纵坐标,两个指数的平均值为原点,构建长江经济带绿色发展各维度的协同效应象限图,结果见图2。

图2 长江经济带绿色发展各维度的协同效应象限图

由图2 可知:(1)长江经济带绿色发展各维度的综合协同效应不突出。第一象限仅江西一个省份,且以统一度为边缘分布,综合协同效应缺乏最优化指数和统一度指数双高区域,协同效应水平有待提高。长江中上游地区(除重庆以外)分布在第二象限,长江下游地区(除上海以外)分布在第四象限,前者最优化指数突出,后者统一度指数占优,二者绿色发展子系统的协同效应均存在短板,前者无法形成统一化发展,后者的协同结构优化不足。上海沿第四象限分布,最优化指数和统一度指数均不占优势,其绿色发展各维度的协同效应极差。(2)动态标本显示,长江经济带绿色发展具有稳定的协同效应结构。江西、安徽、湖北和湖南存在象限随机游离现象,游离规律以原点为支点向中心游走,游离尺度不具备对协同效应结构形成冲击力的作用。其他地区保持与综合协同效应相同的象限格局,最优化指数和统一度指数框架均未发生明显波动。(3)在综合协同效应不突出的条件下,长江经济带绿色发展各维度的协同效应仍实现绿色发展整体大于局部之和,表明稳定的协同效应结构对绿色发展具有重要推动作用,长江中上游地区受益于最优化指数,下游地区受益于统一度指数,如果综合协同效应实现最优化指数和统一度指数双高,长江经济带绿色发展就将突飞猛进。

4 结论与建议

本文将绿色发展划分为经济增长绿化度、资源环境承载力和政府绿色支持度三个维度,基于2011—2020 年的统计数据,运用“纵横向”拉开档次法动态评价长江经济带绿色发展水平,并采用最优化指数和统一度指数挖掘绿色发展源动力,结果表明:

(1)从长江经济带绿色发展系统看,经济增长绿化度整体水平较低且存在高度性协同型聚类、一般性闭环型聚类和离散化独立型聚类三种聚类关系;从资源环境承载力看,资源环境对长江经济带绿色发展约束显著,且其资源环境承载力存在密集性聚类和离散化聚类两种聚类关系;政府绿色支持度的空间分布不均衡,但区域间的整体差距收窄。

(2)长江经济带绿色发展水平适中,空间格局由东向西递减并呈阶梯状分布,没有出现“核心”绿色发展地带,时间序列存在蓄能期、活跃期和平稳期,绿色发展实现了整体大于局部之和。

(3)长江经济带绿色发展源动力来自区域的聚类关系和绿色发展各维度的协同效应。绿色发展水平提质来源于聚类结构的优化和聚类效应的提升,尤其是长江中游地区辐射极的形成、独立式聚类的消除和聚类空间的突破。绿色发展整体大于局部之和由稳定的协同效应结构实现,最优化协同效应有益于长江中上游地区发展,统一度协同效应有益于长江下游地区发展。

依据长江经济带绿色发展存在的问题,本文提出以下几点建议:

(1)提高长江经济带绿色发展区域协同效应。应继续发挥长江下游地区的龙头带动作用,保持中上游地区的高增长态势,适当收紧长江上游地区的宽松型绿色发展政策,并通过强化区域流通以实现长江经济带全域的经济增长与资源环境的协同聚类。

(2)推动长江经济带的整体性绿色发展,从系统工程和全局维度修复和保护好长江流域的生态资源环境,划分好生态空间的责任链条,编制好绿色发展的负面清单,提高中央对长江中上游地区的绿色专项财政补贴,加快建立长江上下游地区的横向流域补偿机制,发挥长江三大城市群的领头羊作用,尽快破除长江经济带绿色发展的空间亚均衡问题。

(3)加强长江经济带现代化综合立体交通走廊建设,扩大航运市场规模,推进港口基础设施供给能力,进一步释放长江“黄金水道”的运载潜力,发挥长江中游地区的辐射极作用,以突破空间限制方式促进绿色聚类结构向密集性转型,提高长江经济带绿色发展的区域聚类效应。