针刺治疗中风后失眠的选穴规律探究

2023-07-12高浚洋卢春键袁金筠朱燕娴沈悦王晨洋皮敏

高浚洋, 卢春键, 袁金筠 ,朱燕娴, 沈悦, 王晨洋, 皮敏

(1.广州中医药大学第四临床医学院,广东深圳 518033;2.深圳市中医院,广东深圳 518033)

中风,现代医学又称为“脑血管意外”“脑卒中”,其临床表现为突然昏仆、不省人事、肢体麻木、半身不遂、舌謇不语等。本病具有高发病率、高死亡率、高致残率的特点。全球每年约有500 万患者死于中风,并且随着年龄的增长,中风发病率也随之递增[1-2]。据统计,有50%以上的急性中风患者患有睡眠障碍[3],包括失眠、觉醒障碍、日间嗜睡等,严重的中风后睡眠障碍不仅会影响肢体康复,还会诱发其他一系列并发症,增加脑梗死复发率[4],其中,中风后失眠的发病比例最高,且往往不被重视[5]。除了积极治疗原发病,目前对中风后失眠的治疗,西医主要采用催眠药物、抗抑郁药物、心理疗法等,但由于长期服用产生成瘾性或戒断反应,许多患者依从性较差。针刺作为我国传统治疗手段,相比于西药具有副作用少、起效快、安全性高等优点。研究[6]表明,针刺疗法对于中风后失眠的治疗具有一定的优势,可显著改善患者睡眠情况,提升患者生活质量,减轻患者家庭及社会负担。本研究运用数据挖掘技术,通过收集相关文献,探讨治疗中风后失眠的针刺选穴规律,以期为临床针刺治疗提供参考依据,现将研究结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 文献检索

计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方学术期刊全文数据库(Wanfang)、维普中文科技期刊数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM),美国医学在线(PubMed)、核心合集数据库(Web of Science)以及荷兰医学文献数据库(Embase)等各大数据库,中文检索词为:“中风or卒中”,“针刺or 针灸”,“失眠or 睡眠障碍”,英文检索词为:“Acupuncture therapy”,“insomnia after stroke”,“sleep disorder after stroke ”。检索年限为数据库建库至2022 年10 月。将查找到的文献导入Note Express软件进行筛选。

1.2 文献纳入标准

(1)观察组以针刺疗法为主要干预措施,如合并其他基础治疗,则试验组和对照组的基础治疗应保持一致;(2)研究对象符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南》诊断标准[7],且明确失眠为伴随症状;(3)文献中含有明确的穴位名称;(4)文献类型为随机对照试验。

1.3 文献排除标准

(1)观察组主要干预措施非针刺治疗或包含其他有可能影响结局指标的治疗措施;(2)排除文献综述类、个案类、动物研究类、机制研究类等;(3)同一作者发表的内容相近的文献,选取最新发表的一篇;(4)非中风因素,如抑郁、焦虑等引起的失眠症状;(5)内容缺失或资料不完善的文献。

1.4 腧穴名称规范化

文献纳入的腧穴以及经络名称参照2006 年版国家标准《经穴名称与定位》[8]以及国内临床专家特殊经验用穴如“靳三针”[9]进行规范化处理。

1.5 文献筛选流程

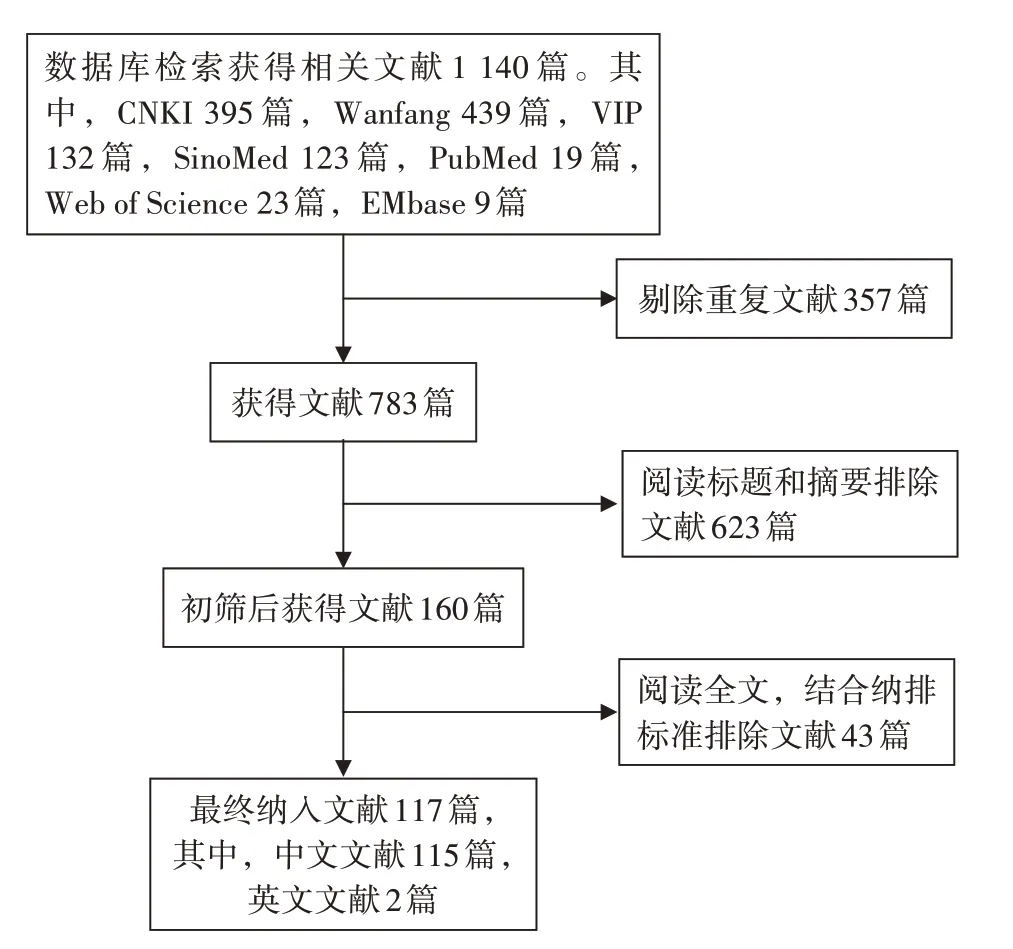

将检索到的文献根据标题、摘要进行初筛,排除重复文献及不符合纳入标准的文献。进一步阅读全文,提取信息,内容包括:篇名、作者、干预措施等。按照主穴和配穴为一组针刺处方的原则提取处方。以上操作由两名研究者独立完成,完成后双方交叉核对,若存在异议,则由第三方进行处理。文献筛选流程见图1。

图1 针刺治疗中风后失眠文献筛选流程图Figure 1 Flow chart for screening literature on acupuncture for post-stroke insomnia

1.6 数据库建立

运用Excel 2021软件,将纳入的针刺处方录入其中,建立腧穴使用频次、穴位归经等数据库,运用数据挖掘技术对纳入文献进行分析。

1.7 统计学处理

聚类分析使用SPSS Statistics 制作冰状图及树状图;关联分析方法使用SPSS Modeler Subscription Version 软件的Apriori 算法,设置最低支持度和最低置信度进行分析。支持度:表示某个项集出现的频率,也就是包含该项集的交易数与总交易数的比例。置信度:指同时包含A项和B项的交易数与包含A项的交易数之比。

2 结果

2.1 纳入文献的基本特征

根据文献纳入标准,共纳入文献117篇,针刺处方119个,腧穴116个,累计使用频次887次。

2.2 高频腧穴频率及使用频次分析

所纳入的腧穴中,将使用频次不低于15 次的腧穴列为高频腧穴,共得到腧穴16 个。将其按照使用频次由高到低的顺序排列依次为:百会、三阴交、内关、神庭、神门、四神聪、印堂、足三里、太冲、安眠、气海、太溪、水沟、关元、申脉、中脘。结果见表1。

表1 针刺治疗中风后失眠高频腧穴使用频率及频次分布Table 1 Usage frequency and frequency distribution of high-frequency acupoints used in acupuncture for poststroke insomnia

2.3 腧穴归经分析

对所纳入的腧穴进行归经分析,结果显示:使用频次最多的为督脉,占总频次的26.72%(237/887),其次为经外奇穴、足太阳膀胱经和任脉。腧穴归经情况见表2。

表2 针刺治疗中风后失眠归经频次统计Table 2 Frequency statistics of acupuncture for post-stroke insomnia returning to the meridian

2.4 腧穴所在部位分析

将所有纳入的116 个穴位按照人体四肢、头项、胸腹、腰背四个部分进行分区,结果显示:使用最频繁的为头项部穴位,共计使用频次达到367次,占总频次的41.38%,其次为四肢部、胸腹部及腰背部。结果见表3。

表3 针刺治疗中风后失眠常用腧穴所在部位频次统计Table 3 Frequency statistics of acupoints commonly used in acupuncture for post-stroke insomnia

2.5 特定穴使用频次分析

将所纳入腧穴中的特定穴进行分析,包括五输穴、原穴、八脉交会穴、络穴、郗穴、募穴、俞穴等。其中,使用频次最高的为原穴,占总使用频次的14.32%,其次为八脉交会穴(9.81%)和五输穴中的“输穴”(9.24%),结果见表4。

表4 针刺治疗中风后失眠特定穴关联分析Table 4 Association analysis of specific acupoints for post-stroke insomnia

2.6 聚类分析

针对119 个针刺处方中的16 个高频腧穴(频次≥15次)进行聚类分析。根据使用频次分类,可将高频穴位区分为3大类。第1类:百会;第2类:四神聪、内关、三阴交、神门、神庭;第3类:申脉、中脘、足三里、太冲、印堂、安眠、太溪、气海、关元、水沟。结果见图2。

图2 针刺治疗中风后失眠高频腧穴树状图Figure 2 Dendrogram of high frequency acupoints inacupuncture for post-stroke insomnia

2.7 关联规则分析

将本研究所纳入的119 个针刺处方中的116 个腧穴通过Apriori 算法进行关联性分析,最低条件支持度设为10.00%,最低规则置信度为90.00%,将两者作为关联性分析的评价指标。结果获得14 条关联规则模块,结果见表5。根据关联规则分析绘制针刺治疗中风后失眠腧穴配伍关联规则图,结果显示:百会-三阴交,百会-神庭两项关联性最强。网状图连线粗细体现了二者关联度高低。结果见图3。

表5 针刺治疗中风后失眠腧穴配伍关联规则分析Table 5 Association rule analysis of compatibility of acupuncture for post-stroke insomnia

图3 针刺治疗中风后失眠腧穴配伍关联规则图Figure 3 Association rule networks of compatibility of acupuncture for post-stroke insomnia

3 讨论

中风后失眠是中风后常见并发症[10-11]。现代医学对于脑卒中伴失眠的发病机制未完全清楚,目前认为,其机制可能与卒中损伤睡眠相关脑部解剖结构以及应激引起的神经递质和神经内分泌失衡相关[12]。中风后失眠会引起一系列有害影响,比如:身体机能下降、焦虑、抑郁等[13]。目前,中风后失眠的治疗方法主要采取口服苯二氮卓类药物、褪黑素受体激动剂、血清素受体拮抗剂、抗焦虑抑郁药等药物。这些药物虽然对失眠能取得良好疗效,但易产生药物成瘾和戒断反应以及认知障碍等一系列不良反应,且长期服用会在一定程度上影响神经系统功能的恢复[14-16],目前需要寻找更有效的治疗方法来解决患者的睡眠问题。

中风后失眠,属于中医学中“中风”与“不寐”二者的合病。历代医家认为,中风后失眠患者气血运行不畅,心神失养则不寐,病位在心、脑,与肝、脾、肾密切相关。《灵枢·卫气行》中记载:“卫气昼日行于阳,夜半则行于阴……阳气尽阴气盛,则目暝,阴气尽而阳气盛,盛则寤矣。”《诸病源候论》有云:“大病之后,脏腑尚虚……阴气虚卫气独行于阳,不入于阴,故不得眠。”说明其根本病机为阴阳失调,阳不入阴。当以引阳入阴,调整阴阳平衡为治疗原则。中医针刺疗法可平衡阴阳,有效修复受损的中枢神经系统,改善中风后失眠症状[17-18]。

本研究对针刺治疗中风后失眠文献的腧穴归经、所在部位分析发现,使用频次最多的是督脉穴位,且大多位于头部,其次是足太阳膀胱经、任脉。督脉为阳经之海,统领诸阳之气,《素问·骨空论》有云:“督脉者……上额交巅,入络脑……如循膂络肾……上贯心。” 脑为元神之府,是人体精神思维活动所居之处,督脉主干循行入络脑。其支脉又联络心肾,针刺督脉穴位,可通络养心安神,平调神伤,安神定志。研究[19]发现,针刺头部督脉穴位可降低炎性因子的释放,调节氨基酸神经递质的水平,改善血管内皮细胞功能,从而有效改善患者的睡眠质量和认知功能。中医认为,人的魂、神、意、魄、志分属于五脏,故神志疾病与五脏息息相关,足太阳膀胱经与督脉相邻,发阳气于表,其背俞穴为五脏六腑经气输注之处,通过刺激相应背俞穴调理脏腑及阴阳平衡,使五脏得安,从而改善失眠症状。肖永杰等[20]选取80 例亚急性失眠患者随机分为2 组,观察组采用推拿结合叩刺督脉及膀胱经治疗,对照组口服艾司唑仑片,2 组患者匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)量表各项评分均比治疗前有明显降低,但观察组评分及临床疗效明显优于对照组。足太阳膀胱经及督脉皆入络脑,且联络多个脏腑,体现了“经脉所过,主治所及”的治疗原则。任脉为“阴脉之海”,总司阴经之气,与督脉合用,可调整阴阳,使阳于夜间入于阴,则病症自愈。

针刺治疗中风后失眠在特定穴的选择上,使用最多的为原穴,其中,神门、太冲、太溪三者使用最多。原穴为原气流注部位,原气通过三焦散于五脏六腑,可通达三焦,调节脏腑功能。《灵枢·九针十二原》中言:“五脏有疾,当取之十二原。”运用原穴可安心神,张锡纯认为,“心脑共主神明”,配合督脉穴,可心脑同治。同时,针刺治疗中风后失眠还重视奇穴的运用,王鹏博等[21]研究发现,通过电针四神聪穴,可显著增加患者Beta频段标准化功率值,增强脑电觉醒活动。王子豪[22]选用四神聪、安眠等穴位治疗中风后失眠,临床疗效明显高于常规西药组。

关联分析和聚类分析结果显示,关联度最高的组穴为百会-风府-神庭,三者同属督脉,均位于头项部。百会别名“三阳五会”,通百脉,总摄阳经,上行入脑,可宁神解郁。《道藏》云:“天脑者,一身之宗,百神之会,故名百会。”百会穴位处巅顶,为百脉之汇,深处即为脑之所在,且百会为督脉上的经穴,督脉又归属于脑。可见百会穴与脑密切联系,是调节大脑功能的要穴。风府为督脉、阳维脉、足太阳膀胱经交会穴,有助于阳入于阴,寤寐故能如常[23]。神庭为督脉、足阳明胃经、足太阳膀胱经交会穴,督脉的上行之气在此聚集。《景岳全书·不寐》云:“盖寐本乎阴,神其主也。神安则寐,神不安则不寐。”阴阳不交而至神乱不寐,可调神治之。神庭为督脉阳气上行相聚之处,可调节阳气出入,与阴气相平衡。现代研究发现,电针百会-神庭组穴可缓解自主神经功能紊乱,调节神经递质水平[24],促进患者血液循环,激活脑部神经,改善大脑缺血的状态,调节脑内活性物质,增强病灶周围正常细胞的代偿功能,从而改善患者睡眠症状[25]。另有研究[26]发现,刺激神庭可以有效改善额叶区的功能和结构以调治失眠。

综上所述,针刺治疗中风后失眠取穴以督脉、足太阳膀胱经、任脉及头项部穴位为主,并且注重经外奇穴的运用,百会-神庭-三阴交可作为核心穴位用于临床参考。但本研究尚存在一定的局限性,针刺治疗中风后失眠多采用联合疗法,且临床评价标准未完全统一,因此,尚需进一步纳入设计严谨、大样本量的临床随机对照试验,获得更精确的数据,以更好地服务于临床。