浅析盐碱地改造综合技术模式,提升耕地质量

2023-07-10张晓玲

张晓玲

(吕梁市农业农村局,山西吕梁 033000)

0 引言

开展退化耕地治理,加强耕地质量等级调查评价是落实“藏粮于地、藏粮于技”战略、严守耕地质量红线、确保国家粮食安全的重要举措。2020年,文水县实施退化耕地治理项目,示范推广面积1 517.87 hm2,以改土培肥、治理盐碱、改善农田生态环境为重点,集成“示范增施有机肥+施用硫酸亚铁”综合技术模式,开展盐碱地治理,遏制耕地退化,提升耕地质量水平,促进粮食增产、农民增收和生态环境安全。

1 基本情况

文水县位于山西省中部,晋中盆地西缘,吕梁山东麓,地理位置优越,交通条件便利,灌溉水资源丰富,是山西省典型的农业大县。属于暖温带半湿润气候区,冬、春干旱,雨雪稀少,春季干旱多风,地温回升较快,土壤水分蒸发量大,给盐渍化土壤的形成和发育提供了特定的气候条件。多年来,由于春季地表水分蒸发强烈,地下水中的盐分随毛管水上升而聚集在土壤表层。夏季,雨水多而集中,大量可溶性盐随水渗透到土壤下层,造成土壤出现不同程度的盐碱化。文水县盐碱地主要分布于沿河村庄,尤其是西槽头境内有文峪河和磁窑河,为井河双灌区。随着河水浇地和地下水位下降而积盐,致使耕地盐碱程度日益加重,农作物产量及品质受影响较大。

文水县土壤分为棕壤、褐土、粗骨土、潮土4个土类,棕壤、淋溶褐土、褐土性土、洪积石灰性褐土、石灰性褐土、粗骨土、脱潮土、潮土、潮湿土、盐化潮土10个亚类,石灰岩质棕壤、黄土质棕壤、石英砂岩淋溶褐土、黄土质淋溶褐土、石英砂岩质褐土、石灰岩质褐土、砂页岩质褐土性土、黄土质褐土性土、洪积褐土性土、洪积石灰性褐土、黄土状石灰性褐土、石灰岩质粗骨土、冲洪积脱潮土、冲洪积潮土、冲洪积湿潮土、硫酸盐盐化潮土、氯化物盐化潮土17个土属,44个土种。其中,盐化潮土亚类分为硫酸盐盐化潮土、氯化物盐化潮土2大土属。项目区以硫酸盐盐化潮土为主,土壤表层盐量较高,土壤环境条件恶化,作物不易出苗,土壤质地比较复杂,土壤养分含量偏低。针对文水县部分区域盐碱化问题,因地制宜示范推广,实现防与治结合,提升耕地质量,统筹开展县域耕地质量等级年度变更调查评价,及时掌握全县耕地质量动态变化。

2 技术要点

2.1 建立核心示范区

建设集中连片1 517.87 hm2退化耕地治理核心示范区1个,其中包括4个示范区。分别是西槽头乡狄家社村示范区274.91 hm2、闫家社村示范区242.87 hm2、尹家社村示范区350.76 hm2以及裴会村示范区649.33 hm2。示范区种植作物以玉米为主。

2.2 集成综合技术模式

集成示范“增施有机肥+施用硫酸亚铁”综合技术模式。项目区开展“增施精制有机肥+施用硫酸亚铁”示范面积1 517.87 hm2,随整地施入84 kg/667m2精制有机肥,配合施入20 kg/667m2硫酸亚铁作底肥使用。

项目区增施有机肥,不仅可以直接为作物提供丰富的养分,增强作物抗盐能力,还可促进土壤团体结构形成。改善土壤的透水性、蓄水性、通气性,为作物根系的生长提供良好的生长环境,培养土壤保水能力,增加土壤有效持水量,增强土壤保肥能力,增加养分的吸附量,培肥地力,提高地温,减少水分蒸发,有效抑制返盐,加强淋盐。同时,增施有机肥,可活化土壤,促进微生物活动,提高过氧化氢的活性,加速种子发芽和养分吸收,也加强了作物呼吸作用促进根系发育及对养分的吸收,降低土壤酸碱度和碱化度,加速脱盐,对农药等有机污染物质有强烈的亲和力。通过与有机污染物结合或作为还原剂改变其结构,加快有机污染物降解,减少其在土壤中残留污染。因此,增施有机肥是治理盐碱地、提高项目区作物产量、改善农产品品质的主要技术措施。

项目区施用硫酸亚铁能补充植物体内的铁元素,铁离子还能为作物提供必需的营养元素。所以,即使有的作物用不到硫酸亚铁,但其铁元素也是其生长的必备元素,才能满足作物的生长需要。硫酸亚铁在土壤中主要用于改良土壤土质,提高铁含量,以及调节土壤的酸碱性,满足农作物的喜酸性,并且有疏松土壤的作用,可促进叶绿素为作物补铁,促进作物的生长;解决了土壤碱性过高、土壤中的铁沉淀于底层、上层土壤缺铁从而导致作物缺铁的问题。土壤中重碳酸盐过量,铁在植物体内失活及有机物含量过低或锌、磷等的含量过高所引发的植物生长,促进了植物对氮元素和磷元素的吸收。硫酸亚铁中有非常强的还原性,能调节植物体内的氧化还原过程,促进铁元素的吸收,对作物生长有利。硫酸亚铁是酸性性质的,能有效调节土壤中酸碱平衡,降低高碱性土壤中的碱性,利于作物根部发育,使之旺盛生长。

2.3 强化测土配方施肥基础工作

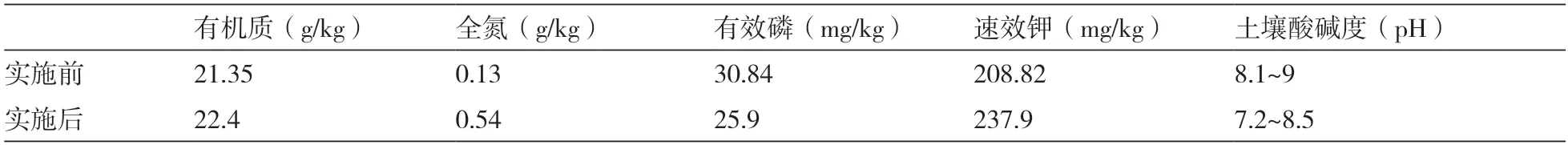

开展田间调查与土样采集化验,根据测土配方施肥和耕地质量调查评价的有关技术要求,示范区按照每66.67 hm2设立1个土壤监测点。每个监测点采集1个土样的要求,共设立23个土壤监测点,项目实施前后各采集土样23个,共采集土样46个。重点对有机质、全氮、有效磷、速效钾、土壤pH指标进行跟踪监测。试验期间,做好田间观察记录以及测产验收,编写试验报告。通过田间试验监测退化土壤改良综合技术及增产效应与土壤肥力变化状况,为科学评价项目实施效果提供依据。

2.4 农户施肥情况调查

选择大田作物玉米种植农户100个。通过对农户收入、人口、作物名称、品种、播期、播种方式、收获期、产量、耕作情况、灌排、施肥用量、养分含量等开展施肥情况跟踪调查。

2.5 树立标志牌

首先,在项目村示范区设立1个标志牌,起到大力宣传、示范带动治理盐碱地的作用。每个土壤监测点设立1个标志牌,共设立23个监测点标志牌,便于以后进行年度土壤质量跟踪监测。其次,加强宣传培训与技术指导。为了确保项目实施顺利推进,切实提高项目实施质量,在项目区认真开展政策宣传、技术培训、技术指导等工作。最后,开展耕地质量等级年度变更评价。参照新的土壤化验数据,以及试验示范数据结果,开展耕地质量等级进行年度变更评价工作,为评价单元赋值,更新县域耕地资源管理信息系统,制作评价成果图件。

3 经验做法

3.1 强化组织领导

强化项目实施的组织领导,明确责任主体,构建上下联动、协同推进的工作机制,有力有序推进退化耕地治理工作。因地制宜细化实施方案,将任务明确到乡镇、分解到田块,全面落实任务和要求。严格项目管理,规范资金使用,为组织实施好盐碱地治理项目,成立县领导组,领导组下设办公室和技术指导组。

3.2 加强技术指导

在省、市土肥站的指导下,认真组织开展项目政策宣传、技术培训。编制相关技术培训手册,田间地头面对面开展技术指导,提高技术的可操作性。切实帮助解决生产实际问题,提高技术服务到位率。采取“增施精制有机肥+施用硫酸亚铁”的治理模式,统筹土、肥、水及栽培等要素,推广应用改良盐碱地、地力培肥、治理修复综合技术模式,提升耕地质量。

3.3 落实机制创新

项目实施要创新机制,狠抓责任落实。项目村所用精制有机肥和硫酸亚铁供应,由县乡两级统筹协调,项目村委具体组织,供肥企业配合,直接发放到农户。有机肥发放由项目区乡镇、村负责,并指定专人管理。建立有机肥发放台账,将发放结果在本村公示3~5天无异议后,由所在乡镇、村审核把关,负责人签字后,将台账交回农业农村局。

3.4 加强监督管理

加强跟踪调度,及时掌握任务落实、资金使用、工作进度、效果评价等情况。对项目实施过程中发现的问题,及时督促整改,提高资金使用效益。加强对项目的监督管理,及时对项目区实施情况进行绩效评价。同时,强化资金管理。项目资金实行专款专用,专人管理,并严格按照批复方案进行列支,拒绝挤占、挪用,保证资金使用的合理性、规范性和安全性。

3.5 强化宣传培训

通过广播、微信、电视等多种形式的宣传,在重要农时以现场观摩、专家讲座、线上线下开展培训。着力提升基层农技人员和广大农民对技术的认识,提高农民主动应用技术的意识,营造良好社会氛围。

4 效益分析

4.1 经济效益

应用“增施有机肥+施用硫酸亚铁”技术模式,开展盐碱地治理。耕地质量提升0.1个等级,土壤全盐量下降,农业综合生产能力明显提高。通过项目实施,项目区盐碱地得到有效治理,耕地质量提升,耕地综合生产能力提高。玉米增产58 kg/667m2以上,总增产约132万kg,按2.3元/kg计算,总增收303.73万元。

4.2 生态效益

通过项目实施,不仅提高了作物生产中的肥料利用率,而且还提高了土壤物理、化学、生物性状。项目区耕地盐碱程度降低,肥力因素趋于协调,土壤结构性、耕作性明显好转,土壤保水、保肥、供水供肥以及防污染能力大大提高,实现了对农业、生态、自然资源利用的合理化。提高土壤肥力,减少农田环境污染,改善农产品质量,提高了农产品竞争力。在耕地综合生产能力提升的同时,土地生态环境也得到了大幅改善。

4.3 社会效益

通过项目实施,辐射带动项目区及周边乃至全县耕地地力建设和肥料合理使用,充分发挥了耕地的生产潜力。同时,明显提高了项目区广大农民的科技素质和科学种田水平,增强了其改造盐碱地的信心和决心。

5 主要成果

1)通过对玉米秸秆还田,增加了土壤有机质含量,改善了土壤团粒结构,培肥了地力,缓解了盐分对作物的危害。通过测土配方施肥,调节和解决了作物需肥与土壤供肥之间的矛盾,实现了各种养分平衡供应,达到了提高肥料利用率的目的。通过增施精制有机肥和硫酸亚铁,提高了土壤活性和土壤肥力,项目区土壤理化性状得到了明显改善。

2)通过各项措施的综合实施,大大提高了项目区耕地综合生产能力,提高了粮食生产效益,促进了农业节本增效。结合本地土壤类型、耕作制度、合理布局示范区,采用“精制有机肥+硫酸亚铁”技术模式,因地制宜加以推广,实现耕地资源提质增效,促进了盐碱示范区农业发展的生态、经济和社会效益的统一。

3)通过测土配方施肥,提高了作物产量,保证了粮食生产安全,不断改善土壤养分状况。降低农业生产成本,增加了农民收入。减少肥料的浪费,提高肥料利用率,实现了土壤养分的投入产出平衡,使土壤肥力逐步提高。最终,实现了改良土壤、培肥地力、提高耕地综合生产能力的目标。

6 对策

6.1 生物改良

盐碱地上,种植耐盐碱的树种特别是能固氮的耐盐树种和草本植物。既可以减少地表水分的蒸发,防止土壤表面积盐,又可以降低地下水位和盐分,改良土壤的物理性状,增加有机质和土壤微生物,降低土壤pH值,从而彻底改善周围的生态环境(表1)。

表1 项目区土壤养分实施前后对照

6.2 农业改良

增加土壤有机质,以增强土壤对盐碱的缓冲性和作物的抗盐碱能力。适时翻晒,当夏作物收获后正值伏天,及时灌水并犁翻土壤,此外还可于秋后翻地暴晒。采用合理轮作的方式。及时松土切断土壤毛管,抑制返盐。根据土壤含盐碱轻重,选择适宜的耐盐碱作物。

6.3 化学改良

盐渍化土壤中,施加石膏、磷酸、矿渣、聚丙烯酸酯溶液等改良剂,可降低土壤中的盐碱含量。施用改良剂后,需用大量水冲洗,在水资源缺乏的情况下应用困难,而且成本高。

7 发展建议

1)组织开展技术培训指导,采用广播、电视、深入田间地头、上门服务等多形式多层次开展培训。讲解不同作物的需水需肥规律,提高农民使用精制有机肥的意识,减少化肥使用量,达到绿色环保生态农业发展的目的。

2)改良土壤,增施有机肥。长期施用化肥,土壤容易板结,因此要对土壤进行改良。一是通过增施有机肥,将畜禽粪便经过充分腐熟后施用。二是秸秆还田,培肥地力。农村地区有庞大的农作物秸秆资源,在农作物收获期间,可以组织进行秸秆处理并还田,具有改土、增肥、保墒和培肥地力的综合功能。

3)随着农业机械化水平的提高以及测土配方施肥技术手段的更新,实施科技创新。推动农机农艺相融合,开展盐碱地综合治理,保障盐碱地的农业生态安全。