新型城镇化发展视角下农村劳动力构成变迁及影响因素研究*

2023-07-07徐梦阳

◎徐梦阳

农村劳动力转移关系着农村的现代化、规模化发展,关系着农村经济的稳定。寻找有效的途径,促进农村劳动力的合理、有序转移,是国民安居乐业、经济发展的重要社会问题。影响农村劳动力转移的因素有许多,在新型城镇化背景下,要解决好农村劳动力的转移问题,合理配置劳动力资源,缩小城乡差距,促进城镇化与农民、农业、农村的协调发展。

一、新型城镇化对农村劳动力转移的影响

(一)积极影响

在城市建设及发展过程中,农村劳动力做出巨大的贡献。我国提出要让农村劳动力真正分享城镇化的成果,不断提升农村劳动力的主人翁意识,以及主体社会地位。随着新型城镇化的推进,农村劳动力的转移途径更加多样化。生存需求是农村劳动力的基础需求,提高农村劳动力的收入水平是关键。实施新型城镇化战略,为农村劳动力增收、转移就业提供有利条件。过去农村劳动力转移,职业转换过于单一,流向选择过于集中,流动次数频繁,规模大。随着新型城镇化的推进,加强培训农村劳动力,增加了中小微企业创业者、自由职业者等。并且农村劳动力可以实现就近转移[1]。新型城镇化的实施,降低了农村劳动力转移的成本。在信息化战略的推动下,农村劳动力转移的非经济成本也不断下降。提高城镇化率,推进新型城镇化建设,关键是农村劳动力的顺利转移,推进农业劳动人口非农化,实现农民市民化转变。2019 年,我国城镇人口占总人口比重(城镇化率)为60.60%。其中乡村常住人口减少1239 万人,为55162 万人,城镇常住人口增加1706 万人,为84843 万人。

(二)新挑战

新型城镇化对农村劳动力转移理念提出新要求。农村人口转移到城镇,是新型城镇化的核心,并不仅仅是农村人向城镇转移,而是农民向市民的真正转变。新型城镇化发展环境下,农村劳动力转移,不是简单的地域转移,而是更加强调理念的实质转变。调查显示,农村转移的劳动力,60%的主观意愿是回到农村发展,只是选择在城市打工挣钱。大部分老人和儿童留守农村,90%以上的年轻人劳动力转移[2]。主观上倾向于回到农村照顾家庭。只有大约20%选择扎根城市。转移理念的挑战,是新型城镇化带来的新的挑战。

二、我国农村劳动力转移的变迁及现状

(一)农村劳动力转移的历史变迁

改革开放前,从1949 到1957 年,为农村劳动力自由转移阶段。这一时期为计划经济体制阶段,工业化发展比城镇化更快,城市规模不断扩大,农村部分劳动力进入工业。对农村劳动力流动没有较大的限制。从1958 到1977 年,为曲折转移阶段,受产业结构调整的影响,农业发展受到冲击,整体向重工业倾斜,大量农村劳动力赋闲在家。并且“文革”时期,城镇就业压力转向农村,农村劳动力没有向城镇转移。

改革开放后,从1978 到1983 年,为大规模转移准备阶段,人民公社制度解体,农村土地改革,解放农业生产潜力,解放农村劳动力。缓和劳动力转移的限制。城市开始改革,部分行业对农村劳动力开始开放。政府大力扶持乡镇企业,乡镇企业为农村劳动力的转移重点,主要为“就地转移”的模式。但整体上,城乡二元结构没有变化。农村劳动力缓慢增长,转移规模不大。从1984 到1988 年,为高速转移阶段。从农村向城市,开始转移改革战略,推进城市改革。农村劳动力转移大幅增加,年平均转移率2.63%以上。从1989 到1991 年,为整顿提高阶段,农村劳动力转移开始相对停滞。这一阶段经济发展放缓,控制农村劳动力的盲目流动。从1992 到1996 年,为跨区域调整转移阶段,经济发展、城市开发进入新时期,东部沿海地区高速发展,改革力度进一步加大,吸引了大量农村劳动力转移。国家给予政策支持,引导农村劳动力有序流动。从1997到2013 年,为稳定转移阶段,全球化的发展,冲击着低层次生产要素结构,影响低技能农民工,人口红利逐渐弱化[3]。鼓励农村劳动力转移,发生根本性变化,创造良好的转移环境,强调农村劳动力合法权益的保障。从2014 至今,为转移深化阶段,强调实现农民市民化转变,提高转移质量,有序推进农业转移人口的市民化。

(二)农村劳动力转移的现状

随着我国农村劳动力就业政策的变化,不断完善农村劳动力转移的环境,提供制度性保障,农村劳动力流动性明显增强,向城镇劳动力市场转移。农民工总量不断增加,2019年达到大约2.91 亿。

表1 全国农民工总量及其增速

表3 农民工年龄构成情况

表4 农民工从业行业变化

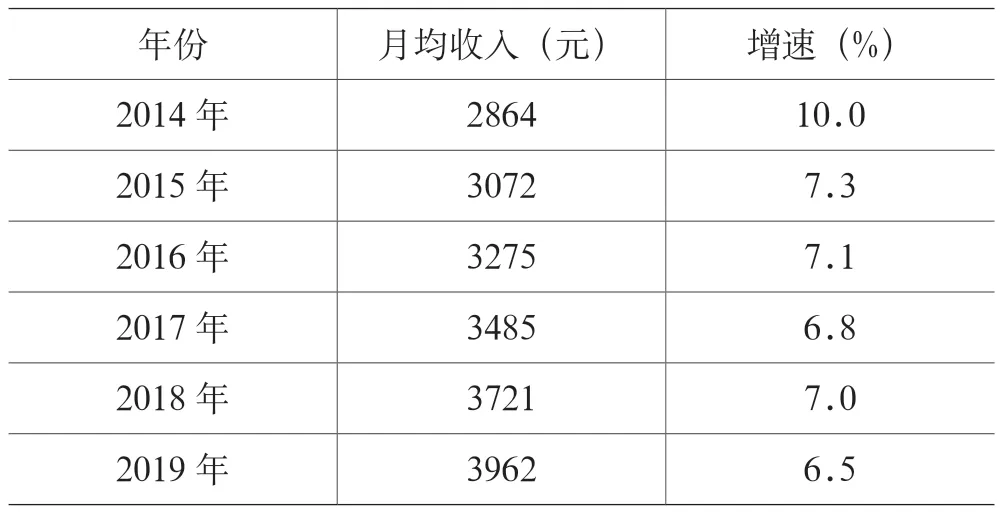

表5 农民工月均收入情况

目前,农村劳动力转移中,比重最大的是青年男性,并且年长男性劳动力转移不断上升。近年来,男性农民工占比均在60%以上,2019 年男性农民工比例为64.9%,同时女性劳动力缓慢上升,从2014 年的33%,增加到2019 年的35.1%。由于我国产业结构的调整优化,第三产业发展迅速,女性劳动力工作岗位逐渐增加。

从年龄上看,青年和中年为农民工年龄集中群体,并且近年来,农民工年龄结构有老龄化的趋势。农民工主体为80 后。2016 年农民工平均年龄是39 岁,2019 年平均年龄是40.8 岁。2019 年,50 岁以上农民工达到24.6%。

农民工的受教育程度,主要是初中文化程度,达到56%。近年来,大专及以上学历的农民工比例不断上升,整体受教育程度逐渐增加。

我国农民工就业构成,主要集中在非农行业第二产业和第三产业。经济发达地区,有很少量的农民工从事第一产业。从事第三产业的农民工不断上升,从2014 年的42.9%,到2019 年的51%。农民工从事第二产业的比例逐渐下降,从2014 年的56.6%,到2019 年的48.6%。第三产业急速发展,并且劳动力需求弹性大,为农民工提供大量就业机会。

我国地区间经济发展水平存在较大的差异,不同的地域,农村劳动力转移情况也有不同。改革开放以来,东部地区发展迅速,尤其是经济特区,是农村劳动力输出的主要方向。随着近年来对中西部地区的扶持,劳动密集型企业逐渐增加,吸引了农村劳动力[4]。中西部地区的农民工数量逐渐增多。但总体上,东部地区仍占主要比重,2019 年,东部地区农民工输入量15700 万人,占54%,中部地区6223 万人,西部地区6173 万人。珠三角、长三角经济发展突出,常年出现农工荒、用工荒问题,农村劳动力转移人数逐渐减少。这也与中西部地区优化产业结构,吸纳更多农村劳动力有关。农村劳动力可以有更多的选择。

我国农民工的月均收入水平平稳增长,农民工是经济发展、城市建设的重要力量,随着经济发展水平的上升,收入水平逐渐增加。2019 年农民工月均收入3962 元。总体上,农民工月均收入水平增速放缓。相关统计显示,农民工月均收入增速最快的是本地务工,或中部地区。但本地务工农民工月均收入低于外地务工。月均收入最高的是东部地区,最低的是西部地区。

三、新型城镇化发展视角下农村劳动力转移的影响因素

(一)制度因素

1.户籍制度。在影响农村劳动力转移的因素中,户籍制度占主要地位。城镇化的推进,以及经济的深度改革,都受到户籍制度的制约。我国将公民分为城市人口、农村人口,适应新中国成立后国内外经济形势的变化。但随着现代经济的快速发展,户籍制度的不适应性逐渐凸显,其弊端受到关注。生产要素的配置及自由流动,都受到影响。由于二元化户籍制度,城市中的基本社会保障,农村人口无法享受,比如保险、医疗、教育等。农村劳动力转移中,会缺乏安全感,不能享受到城镇人口公正的待遇[5]。导致在城市和农村之间游离,或者不得不回到农村。目前的城镇管理机制,没有有效协调农村劳动力的转移,使其可能面临诸多的纠纷。为破除城乡二元体制的制约,我国逐渐进行户籍改革,严格执行城乡户口一体化,不再发放之前的户口。但无法妥善处理二元户籍制度,贫富差距依旧过大。

2.土地制度。土地对农村人口至关重要。土地制度与农村劳动力的转移密切相关。不同时期的土地制度,对农村劳动力转移有不同的影响。土地是农村人口基本生活的重要保障,与广大农民群众的利益密不可分。目前,土地流转机制尚不规范,缺乏完备的社会保障机制。随着农民群体转移向城市,一定程度上无法合理利用土地资源,获取合理的收入。根据实际情况,创设合理的流转机制,是需要解决的重要问题。

(二)经济因素

我国经济进入新常态,产业结构持续调整优化,实现创新型驱动。从服务业分布领域,以及工业产能的合理分配上,仍存在一些问题。传统的粗放型发展模式和管理,导致产能过剩状况明显。部分行业污染严重,能耗高。改革产能过剩行业,提高经济稳定性,也会影响农村劳动力的转移。第三产业是农村劳动力转移流向的重要行业。国家大力发展第三产业,促进农村劳动力转移。第三产业发展也是经济稳步增长、转变经济增长方式的重要措施。目前,第三产业内部结构不合理,主要是低端产业,整体作业效率低下,劳动效率较低,容易导致经济结构减速、产业效率失衡等问题,限制农村劳动力转移。从城乡居民收入差距来看,城乡收入比例悬殊,是农村劳动力转移的重要驱动因素。随着农村建设的推进,提升生产条件,完善基本设备设施,缩小城乡收入差距,提升农民的生活水平。

(三)农村城镇化发展因素

我国城镇建设规模小,总数量偏低,城镇规模有限,基础设施不完善,配套功能缺失,资金筹措速度慢,无法发挥城镇的聚集功能。影响城镇对周边农村的辐射带动效应,也不能吸纳更多的农村劳动力。农村劳动力就业问题,单纯依靠农村城镇化建设是远远不够的。许多农村劳动力会迁移到一线城市,城镇劳动力较少。因此,需要创造新型城乡环境,完善城镇基本设施,加大中小城镇的投资力度。城镇人口增长速度过快,可能出现犯罪率增加、就业困难、秩序混乱等问题。大量农村劳动力流向城镇,需要提升城镇管理效率,完善城镇管理体制,才能有效推动城镇化进程。我国城镇人口失业率居高不下,城镇人口就业压力不断增加。失业人群与农村转移的劳动力形成激烈竞争,主要是服务业、代工业部门等。城镇失业率高,对农村劳动力转移造成负面影响。

四、总结

总之,新型城镇化是我国重要的发展战略,新型城镇化规划的重点之一就是农村劳动力转移。农村劳动力转移是解决三农问题的举措,是经济社会发展的关键环节。我国农村劳动力转移呈现明显的特点,男性农村劳动力占主体,女性农村劳动力逐渐增多,农村劳动力以初中文化程度为主,并且转移集中于第二和第三产业,农村转移劳动力有老龄化的趋势。农村城镇化发展、经济因素、制度因素都是影响农村劳动力转移的重要因素,我国要积极采取措施,解决农村劳动力转移的问题,促进农村劳动力的有序转移。