乡村振兴背景下偏远农村地区养老现状及对策研究

2023-07-06罗正人张淑萍童淑兰

罗正人 张淑萍 童淑兰

摘要农村养老问题是乡村振兴背景下亟需解决的问题,偏远农村地区受限于经济落后、人口流失等诸多困境,历来是养老问题的难点所在。安康市属于国家秦巴山集中连片特困地区,人口老龄化问题突出,当前的养老服务供给无法适应农村养老服务的迅速变化。选取安康市S镇X村为样本,在对其多维度调研的基础上,分析其养老现状及运作机制,针对发现的问题,借鉴其他省市经验,提出相应的对策建议,积极探索与乡村振兴背景高度契合的农村养老模式,以期为偏远农村地区积极应对人口老龄化问题提供智力支持。

关键词乡村振兴;农村养老;养老服务;人口老龄化

中图分类号F323.89文献标识码A

文章编号0517-6611(2023)11-0227-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.11.053开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Research on the Current Situation and Countermeasures of Old-age Care in Remote Rural Areas under the Background of Rural Revitalization—Taking X Village, S Town, Ankang City as an Example

LUO Zheng-ren, ZHANG Shu-ping, TONG Shu-lan(School of Economics and Management of Ankang University, Ankang, Shaanxi 725000)

AbstractThe problem of providing for the aged in rural areas is an urgent problem to be solved under the background of rural revitalization, and remote rural areas have always been the difficult point of providing for the aged due to many difficulties such as economic backwardness and population loss. Ankang City belongs to the extremely poor area in Qinling Bashan Mountains, where the aging problem is prominent. The current supply of elderly care services cannot adapt to the rapid changes in rural elderly care services. This paper selects X Village, S Town, Ankang City as a sample, analyzes the current situation and operating mechanism of elderly care based on its multi-dimensional research, puts forward corresponding countermeasures and suggestions for the problems found, draws on the experience of other provinces and cities, and actively explores a rural elderly care model that is highly consistent with the background of rural revitalization, with a view to providing intellectual support for remote rural areas to actively respond to the problem of population aging.

Key wordsRural revitalization;Rural elderly care;Elderly care services;Population aging

十九大报告指出“必须始终把解决好‘三农问题作为全党工作的重中之重,實施乡村振兴战略”。农村养老问题是农村发展过程中面临的诸多挑战之一,因而成为乡村振兴背景下亟需解决的关键问题[1]。据国家统计局数据显示,截至2021年底,我国60岁及以上人口为2.67亿人,占总人口的18.9%;65岁及以上人口为2.01亿人,占总人口的14.2%。人口老龄化问题日益凸显,引起党和政府高度重视。十四五期间,党中央将积极应对人口老龄化上升为国家战略,在十四五规划中作出专门部署。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》也明确提出要“积极应对人口老龄化国家战略,推动老龄事业和产业协同发展,构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系,不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。”

安康市地处秦巴山区,属于经济欠发达地区。据安康市统计局第七次全国人口普查主要数据公报显示,截止2020年末,全市常住人口2 493 436人,居住在乡村的人口为1 248 652人,占50.08 %;全市常住人口中60岁及以上人口为523 072人,占20.98%,其中65岁及以上人口为372 438人,占14.94%。整体而言,全市老龄化程度较高,农村养老的压力较大。近年来政府虽然采取了一系列积极应对措施,但效果并不是很理想。其原因在于随着经济和社会的不断发展,农村的养老服务需求多元化,养老的观念发生了改变,政府提供的农村养老服务供给无法适应农村养老服务的快速变化。因此,有必要对安康市当前农村养老现状进行分析研究,梳理其中存在的问题并提出切实可行的对策,积极探索与乡村振兴背景高度契合的养老模式。

1现状分析:X村养老服务现状及运作机制

X村位于安康市S镇南端,具有两大特点:其一,贫困户占比较高。X村下辖29个村民小组,总人口652户1 932人,其中建档立卡贫困户434户1 308人,脱贫任务位居全镇第1、全区第7、全市第10,2019年实现村退出,2020年所有农户全部脱贫,是S镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务最重的一个村,急需抓住乡村振兴契机发展经济、改善民生。其二,老龄化程度较高,养老压力大。据统计,X村60周岁以上老年人427人,占总人口的22.81%。以上两点使得X村的养老情况成为安康农村地区养老服务现状的缩影,较具代表性,因此,笔者选取S镇X村为对象,研究安康农村地区养老问题。基于实地调研的结果,该村的养老服务模式主要包括家庭养老、互助养老和机构养老3种,具体情况如下。

1.1以传统家庭养老模式为基础,引导居家养家庭养老是许多农村地区的较为普遍的养老模式,其主要运作机制是基于“百善孝为先”“养儿防老”“父母在、不远游”等传统孝文化观念,由子女等家庭成员提供养老服务。X村在利用家庭养老模式时主要思路是以宣传引导为主,具体做法主要包括两步:一是大力宣传《老年人权益保障法》《刑法》等法律法规,常态开展“诚孝俭勤和”新民风活动,让孝道观念和法制意识家喻户晓、深入人心。二是在宣传工作的基础上,对传统家庭养老为主的,有效督促子女对父母尽赡养义务。从X村的实践情况来看,基于优秀孝道文化的家庭养老模式仍具主要地位,对有效解决农村养老问题有重要促进作用[2]。

1.2以互助养老模式为依托,探索集中“养”互助养老模式最初由河北省肥乡县探索而出,并继而在多地推广,其主要运作机制可概括为“村级主办、互助服务、群众参与、政府支持”。X村在探索互助养老模式时主要思路是利用村闲置校舍改建成小集中养老安置点,专门针对不愿意到敬老院又无人照顾的独居老人等困难群体。具体做法是采取“村上领办+社会捐助+志愿服务”形式,为这些老人提供营养膳食、文娱活动、医疗保健等日间照料,并每逢节假日开展走访慰问活动。力求使其生活有照料、生病有看护、纠纷有调解、精神有慰藉。从X村的实践情况来看,目前村内有11名老人入住安置点,在一定程度上缓解了敬老院集中供养“不合规进不去”、子女外出打工“顾不上心发愁”与市场化供养机构“收费高养不起”等诸多问题,探索取得了初步成效。

1.3以机构养老模式为补充,鼓励入院“养”机构养老包括民办养老和公办(政府办)养老,主要运作机制是由社会资本投资或政府提供财政补助从而保障养老服务的供给,X村在利用机构养老模式时主要思路是以政府办养老为主,鼓励安排老人入住乡镇一级的敬老院。具体做法是成立以村党支部书记为组长的工作专班,实行镇领导包村、村干部包片、网格员包户,认真走访摸排困难老年人底数,耐心细致向供养对象、监护人宣讲集中供养政策,精准掌握困难老年人养老需求和供养意愿,消除供养老年人及监护人思想顾虑,积极动员帮助有意愿的老年人入住区域敬老院,并由镇村帮扶干部定期走访看望,让老年人安享幸福晚年。从X村的实践情况来看,目前村内已有3名困难老年人入住,这些老年人的精神和物质生活较之前有所改善,在一定程度上起到了补充作用。

2成因阐释:X村养老服务存在的问题及成因分析

2.1传统文化遭受冲击,家庭养老模式功能弱化家庭养老模式在经济欠发达的农村地区处于主体地位,然而随着城镇化进程加速,农村青壮年劳动力大量外流,使得传统“大家庭”群居方式变为“小家庭”模式,由此引发“空巢化”现象。子女长期不在身边、双方缺乏交流沟通的困境,不仅使得老年人缺乏精神慰藉,还弱化了两者之间的情感纽带联系,动摇了以孝文化为基础的家庭养老主体地位,例如,部分地区出现了重视抚养子女而轻视赡养老人的现象[3]。此外,随着经济社会的发展与多元文化兴起,农村敬老尊老的传统文化遭受外来思潮冲击,个人主义、享乐主义等思想影响了农村整体的养老氛围和乡村精神文明风貌,也在一定程度上会弱化了家庭养老功能。

2.2养老观念革新滞后,互助养老模式创新不足在“后乡土社会”的背景下,互助养老模式强调依靠自身力量,采取互助方式探索解决自身养老困境,其关键点在于农村老年群体自身角色的转变,即从被动消极的“待养”到积极主动的“自养”“互养”[4]。但从实践情况来看,农村基层组织在探索互助养老模式时存在对其内涵理解不到位、流于形式的问题。以X村為例,该地采用的是“集中安置”+“志愿者互助”的形式,即利用改造后的闲置校舍为集中安置点,由志愿者为老年人提供日常服务,所能提供的精神慰藉服务与健康服务较少,缺乏老年互助与亲友互助形式。该形式下老年群体仍被视作养老服务活动中的“待养者”“被养者”,作为养老服务客体的老年群体参与度较低,积极性不足,未能充分体现以老助老、以老养老、自愿参与等互助养老理念。因此,政府及基层组织在探索互助养老模式时,应当考虑如何创新形式,跳出传统养老理念的桎梏,调动服务对象的积极性,发挥老年群体的主观能动性。

2.3社会资本参与有限,机构养老模式结构失衡对于社会养老模式,偏远农村地区一般是以敬老院为主,民间资本参与有限,且老年群体参与度较低。以X村的实践情况为例,老年群体主动参与配合的较少,仅有3名困难老年人入住乡镇敬老院,无人参与市场化养老机构。其原因包括主客观两方面:一方面,偏远山区存在山高坡陡、地质条件特殊、人员居住分散等多种因素,受“故土难离”“养儿防老”等传统观念的束缚,农村养老理念相对落后,除非出现孤寡独居、失能及无人照料等特殊情况,老年群体主观上不愿入住敬老院等养老场所,更不愿意花钱选择社会机构养老[5]。另一方面,偏远农村地区经济发展水平落后,农民购买力不足,导致养老行业市场化程度较低,社会资本参与有限,布局较少。因此,尽管老年群体对高质量的养老服务有所诉求,愿意入住民间养老机构,客观上也没有合适的民间养老机构可供选择,由此形成了老年群体对高质量养老服务的需求日益变高,但社会端养老服务供给不足的结构性失衡。

2.4养老服务基础薄弱,基础服务设施有待完善受经济发展差距以及养老资源配置不均衡的影响,相比城市及经济发达的农村地区,偏远农村地区养老服务起步晚、底子薄,总体上处于保基本、兜底线的状况,面临养老资金不充裕、养老服务设施不完备等一系列问题。基础服务设施的缺乏使得这些地区的多数养老机构侧重于提供吃、住和日常照顾等基本服务,而医疗、康复、教育、文娱等综合服务不足,存在个性化、多元化、专业化养老服务需求和不平衡、不充分、不专业供给之间的矛盾。以X村为例,该地在探索互助养老模式时,由于缺乏配套设施,只能利用撤点并校后闲置的校舍進行改造,缺乏文娱设施、医疗设施、康养设施等配套设施,精神娱乐服务以及医养服务供给欠缺,使得互助养老场所实质上仅仅是一个具备居住功能的寄养地,难以满足高质量养老服务的内在要求。

2.5人才队伍亟待充实,养老专业服务质量较低《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》针对加快补齐农村养老服务短板时明确指出,要“加强农村养老服务和管理人才队伍建设,提高职业化、专业化水平”。在当前多方参与、养老模式多样化的趋势下,农村养老服务体系的完善需要大量基层公共管理人员、社会服务人员、养老护理人员、养老管理人员等共同参与、聚力保障。然而,当前农村养老服务人才存在数量短缺、专业化水平低、流失率高等问题。以X村为例,该地在利用机构养老模式时,最终只有3名困难老年人入住,收效甚微。其原因在于老年群体及其监护人普遍存在思想顾虑,对乡镇敬老院养老服务质量持怀疑态度。例如有的监护人认为敬老院条件简陋、缺乏专业护理人员,其养老质量难以与家庭养老模式相比,只有“五保户”“困难户”才会入住敬老院,父母入住等于向他人表明子女无能或不孝;有的老年人认为敬老院缺乏专业管理人才,管理水平落后,缺乏精神慰藉以及医养服务,甚至将敬老院称为“等死院”。因此,农村养老服务不能只重建设而轻视人才培养,而应当抓住乡村振兴的契机,解决人才培养机制欠缺、人才队伍急待充实的问题。

3对策破局:乡村振兴助力破解养老困境

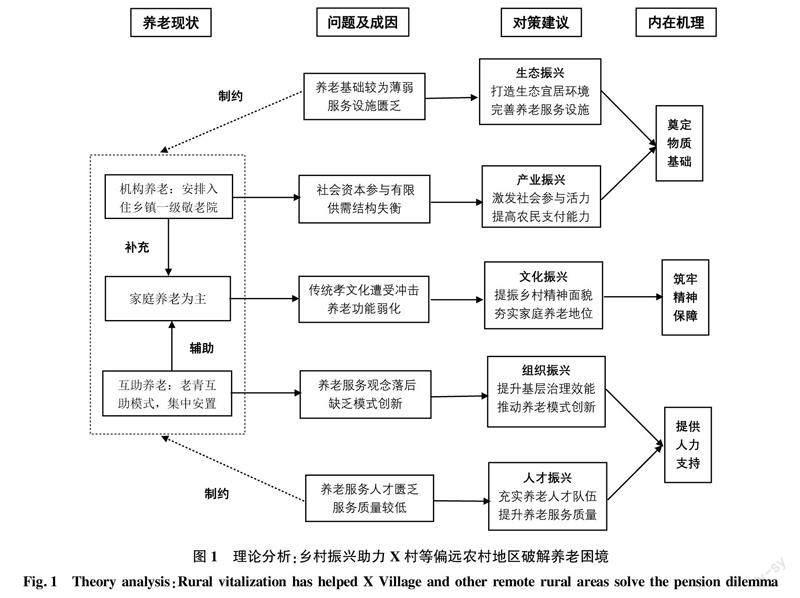

《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中明确了农村养老服务的基本要求,着重指出农村要结合乡村振兴发展模式,切实满足老人需求,改变传统养老服务模式。结合乡村振兴提出的产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴5个方面的振兴内容,可采取以下措施作为突破口,破解偏远地区农村养老困境。

3.1文化振兴夯实家庭养老基石地位文化振兴是乡村振兴的精神基础,贯穿于乡村振兴的各领域、全过程,为乡村振兴提供持续的精神动力。农村养老应当围绕“乡风文明”的要求,通过乡风文明重构家文化,强化家庭养老功能,进一步巩固家庭养老在农村养老体系建设中的基石地位[6]。一方面,要在宏观层面上繁荣发展乡村文化,大力弘扬传统文化,推动乡风文明建设,创设良好的人文环境,提振农民精神面貌。另一方面,要在微观层面上以“小家庭”为着力点重构家文化,针对“孝文化”弱化式微现象,宣传敬老爱老尊老思想,推举孝老爱亲模范,强调子女赡养义务。以X村为例,村中远嫁的52岁妇女魏某,在母亲逝世后为赡养年迈父亲毅然返乡创业,不仅在“消费扶贫月”活动中一炮走红,更向全村诠释了“养女也能防老”的新理念,她被帮扶单位和X村党支部联合表彰奖励,成为新民风孝老爱亲先进代表,充分发挥了榜样力量。

3.2组织振兴提升治理效能创新模式组织振兴是乡村振兴的保障条件,农村养老应当围绕“治理有效”的要求,建立更加有效、充满活力的乡村治理新机制,提升乡村治理效能,为推进农村养老模式创新奠定基础,并从2个角度着力革新养老理念、推动养老模式创新。第一,服务主体角度。基层组织工作人员首先应实现自身层面的养老理念革新,深入理解互助养老、智慧养老、医养结合等新型养老模式的内涵,与老年群体积极沟通、了解需求,根据农村老年人普遍意愿和人口数量测算,科学合理布局农村幸福院、养老服务中心、互助养老点等机构设施,大力探索邻里亲友互助式、小微养老式等符合山区特点的养老模式,在探索过程中应积极借鉴其他地区成功经验,例如安徽铜陵的基层老年协会发展模式、江西新余的颐养之家模式等[7]。第二,服务对象角度。老年群体是养老服务的客体,其参与度直接影响养老服务的效果,基层工作人员应当帮助老年群体树立积极老龄观,对其加强宣传引导,创新老年教育,鼓励老年人继续发挥作用,帮助老年群体革新理念、践行积极老龄观,从而在推进新型养老模式时取得其配合支持。

3.3产业振兴激发社会力量参与活力产业振兴是乡村振兴的物质基础,习近平总书记在河北承德考察时指出:“产业振兴是乡村振兴的重中之重,要坚持精准发力,立足特色资源,关注市场需求,发展优势产业,促进一二三产业融合发展,更多更好惠及农村农民。”农村养老应当围绕“产业兴旺”“生活富裕”的要求,采取以下措施发展农村经济、鼓励吸纳社会力量参与农村养老:第一,政策引导。各级政府应出台优惠性政策,创设便利条件,突出农村地区的自身优势产业,推动产业发展与扶贫、慈善、养老等多项工作融合,为农村养老服务营造适宜的投资环境,吸引民间资本、社会力量参与其中。第二,拓宽农民增收渠道、增强农民养老服务购买力。农民支付能力不足是农村养老水平较低的根本原因,在全面推动乡村振兴的进程中,应当以县带乡,以乡带村,发展县域、镇域、村域多层次产业集群,依托乡村特色资源优势,发展乡村特色产业,培育特色品牌,依靠农民身边的“绿水青山”为农民增收,实现生活富裕,从而使农民能够真正参与到中高端养老服务市场,实现“兜底有保障、中端有市场、高端有选择”的养老服务供给格局。以X村为例,该村启用集体经营资金用于支持村内产业发展,以茶叶、魔芋、中药材等生态友好型产业为支撑,发展特色产业,采用村经济合作社方式撬动社会资本1 600余万元,建成新农高茶叶园区、关山魔芋园区等多个现代农业园区,有效激发了社会参与活力,实现了资本下乡、农民增收[8]。

3.4生态振兴完善养老服务基础设施生态振兴是乡村振兴的重要支撑。农村养老应当围绕“生态宜居”的要求,保护生态环境,走绿色发展之路,为养老服务创设宜居的养老环境和提供必要的物质基础。一方面,要坚持“厕所革命”“河长制”、垃圾清理等人居环境整治措施,完善乡村环境治理机制,合理耕种放牧,发展生态农业、生态旅游业,从而提高乡村的宜居度,提升老年群体幸福感[9];另一方面,需加大财政资金支持力度,对农村偏远山区予以适当倾斜,积极推进农村生态化、景观化改造,在发展医养结合的同时配给必要的文娱设施、医疗设施、康养设施,补齐农村养老服务设施短板,提高养老服务的质量。

3.5人才振兴打造养老服务专业队伍人才振兴是乡村振兴的关键要素,中共中央、国务院办公厅在《关于加快推进乡村人才振兴的意见》指出,要“坚持把乡村人力资本开发放在首要位置”。农村养老服务应当围绕这一要求,健全农村养老人才培养机制,充实人才队伍,强化人才振兴保障措施。第一,应坚持多方联动,整合医院、地方高校、企业、养老服务机构等多方资源,促进“产教研”融合,探索适合农村地区的人才培养长效机制,发展培养本土人才[10]。第二,在产业结构升级、劳动力向中西部回流的背景下,应抓住大量人员返乡留乡创业的契机,吸引城市人才下乡,投身于乡村养老行业,充实乡村养老服务人才队伍。第三,对于积极投身于农村养老服务的人才,应提供政策支持,采取学费减免、免费培训、发放津贴、精神嘉奖等方式,让人才“愿意来”也“留得住”,降低人才流失率,提升人才专业素养[11]。

4结语

上述对以X村为代表的偏远农村地区养老服务的“现状→问题→成因→对策”分析过程可概括为下图1。如图1所示,由于思想观念落后和人力、物力、财力匮乏等原因,偏远农村地区面临养老质量较低、养老压力上升、养老保障不足等现实困境。为积极应对人口老龄化现象,农村地区在提供养老服务时,应当在巩固脱贫攻坚基础上,按照乡村振兴这一国家战略的内在要求,以文化振兴为养老服务筑牢精神层面保障,以产业振兴和生态振兴为养老服务奠定经济物质层面基础,以人才振兴和组织振兴为养老服务提供人力层面支持。在前述基础上,可采用多种养老方式相结合的方法,强化家庭养老主体地位,推进互助养老、社会养老等新型养老方式,优化土地养老、自我养老等传统养老方式[12],积极发展与自身优势特点相适宜、与乡村振兴高度契合的养老模式,从而进一步完善自身养老服务体系、构建全社会共同参与的养老服务格局,为老年群体提供高质量的养老服务。

参考文献

[1] 贺雪峰.农村养老实践模式及其应对:以H省F县调研为例[J].求索,2022(3):13-20.

[2] 柴昱彤.孝道文化传承视域下农村养老问题研究[J].核农学报,2022,36(6):1286.

[3] 刘迪.乡村振兴视域下我国农村养老面临的困境与对策[J].农村.农业.农民(B版),2022(6):41-42.

[4] 纪春艳.新型城镇化视角下农村互助养老模式的发展困境及优化策略[J].农村经济,2018(1):90-96.

[5] 朱慧劼,姚兆余.多学科视野下的农村养老:理论分析与路径探究——人口老龄化与农村养老服务体系建设高层论坛综述[J].南京农业大学学报(社会科学版),2022,22(3):177-184.

[6] 程燕蓉,慈勤英.家国一体:在乡村振兴中重塑家庭养老[J].宁夏社会科学,2022(4):166-172.

[7] 朱浩.乡村振兴战略背景下农村养老服务模式创新的动力要素及其实现路径[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022,39(1):180-195.

[8] 余惠中.贫困村开出希望花[N].安康日报,2020-10-12(005).

[9] 王丽艳,段中倩,王振坡.居住环境、通勤时间与居民主观幸福感:基于天津市微观调查与大数据的实证分析[J].城市发展研究,2020,27(2):103-110.

[10] 李健生,李忻之.基于健康养老趋势的应用型养老服务人才产教融合培养研究:以广西为例[J].广西社会科学,2021(11):134-139.

[11] 夏肖煜.农民养老模式存在的问题及对策研究[J].安徽农业科學,2022,50(10):228-230,234.

[12] 汪险生,李宁,胡平峰,等.公共养老能替代土地养老吗:来自“新农保”影响农地租出的经验证据[J].农业经济问题,2022,43(5):124-143.