数字经济背景下创新驱动发展的路径研究

——基于智能手机行业的实证分析

2023-06-19朱祖平娄小亭张宇航

朱祖平 娄小亭 张宇航

(福州大学经济与管理学院, 福建福州 350108)

迈克尔·波特提出经济社会发展由资源驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动四个阶段构成。(1)Michael E.P.,Competitive advantage of nations,New York:Simon and Schuster,2011,pp.543-573.在经过前两个阶段后,创新驱动被广泛关注,但目前尚缺乏对创新驱动机理、路径的研究。2020年12月中央经济工作会议提出,坚持供给侧结构性改革的基本主线和扩大内需的战略基点,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环的经济发展新格局,坚持供给侧结构性改革主线并加强需求侧管理,形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。(2)《2020年中央经济工作会议公报全文解读》,http://www.china-cer.com.cn/zhongdian/2021090914638.html,2021年9月9日。新古典模型倡导的需求驱动与内生增长模型倡导的供给创新驱动被认为是经济增长理论的两大对立阵营。(3)Charles I.J.,“Time series tests of endogenous growth models”,The Quarterly Journal of Economics,vol.110,no.2(1995),pp.495-525.长期视角下我国增加值率下降的趋势表明,中国经济发展一直是由需求侧的投资和出口带动而非供给侧的创新驱动(4)申萌、万海远、李凯杰:《从“投资拉动”到“创新驱动”:经济增长方式转变的内生动力和转型冲击》,《统计研究》2019年第3期。,进而使粗放扩张反作用于供给侧造成库存积压、产能过剩和高杠杆等问题。供给侧结构性改革的提出正是基于我国经济进入新常态、结构性和周期性矛盾凸显导致经济增速放缓这一背景之下,其核心是落实创新驱动发展战略,在全社会范围内推动技术创新、模式创新和制度创新,提升供给质量和要素配置效率以优化经济结构,实现经济体系运转从需求到供给的创新驱动。

进入数字经济时代后,各类数字技术凭借强大的渗透和融合能力重构了产品服务、业务流程、商业模式和用户体验,造就了新产品、新组合、新模式、新体验,技术推动的创新成为显著的特征。创新方式也从“自我创新”到合作创新、由面向特定合作对象的“开放创新”拓展到不特定合作对象的“众创”,从而最大限度实现创新资源的聚集与优化配置,极大提升了创新能力。数字经济的生产要素重新组合表现为互联网基础上大数据、人工智能等数字科技与生产过程的深度融合,以数据替代传统要素突破产品供给在质和量上的约束,进而创造新的消费需求或者挖掘潜在需求实现经济新一轮的增长,成为供给创造需求的载体。因此,分析数字经济背景下的供给创新,并通过激发和优化需求变革实现需求创造,研究二者如何促使产品市场实现更高层次供需均衡,探索数字经济时代创新驱动发展的路径具有重要的理论和现实意义。

一、数字经济下创新驱动的要素与路径分析

(一)数字经济背景下的创新驱动要素

创新驱动的结果是对有效需求的满足,因此影响创新驱动的要素包括供给创新与需求创造。理论模型如图1所示。

1.供给创新

供给创造需求源于供给创新。创新鼻祖熊彼特概括了产品创新、工艺创新、原材料创新、进入新的市场和组织创新五种类型。(5)约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,王永胜译,立信会计出版社,2017年,第76页。后续的研究证明创新不是单一发生,而是组合创新(6)郭斌、许庆瑞、陈劲,等:《企业组合创新研究》,《科学学研究》1997年第1期。或者一体化产品创新(7)朱祖平:《企业一体化管理模式实证研究》,《东南学术》2008年第4期。。数字技术自身发展并成为通用技术模糊了熊彼特的创新类型区隔,产品创新、工艺创新通常以跨界的形式出现,如作为通信产品的手机发展为智能手机,融合了通信、信息、娱乐、教育甚至延伸到各个领域,进入新市场成为基本特征。这样,可以将产品创新、工艺创新和进入新市场融合考虑,前两者通常被认为是狭义的技术创新,后者表现为跨界融合。因此,供给创新通过技术创新、原材料创新和组织创新这三种形式为创造需求奠定基础。

(1)技术创新:企业跨界融合

数字经济时代,技术推动的创新已经成为普遍的现象,而数字产业向传统领域的兼容渗透形成独特的技术创新更具广阔的空间。数字经济的去中心化特征导致整个社会出现泛数字化连接,数字产业和传统产业可根据自身的核心技术、品牌影响力等因素实现融合,通过数字技术实现要素重组,进而改变价值创造方式。这种跨界融合可以理解为实体经济价值链解构并与数字价值链“跨链重组”,具体包括数字产业与传统制造业、传统服务业和现代商业体系的融合。(8)赵振、彭毫:《“互联网+”跨界经营——基于价值创造的理论构建》,《科研管理》2018年第9期。当前的融合现象可以划分为三种类型(9)杨林、陆亮亮、刘娟:《“互联网+”情境下商业模式创新与企业跨界成长:模型构建及跨案例分析》,《科研管理》2021年第8期。:新技术产业和传统产业边界处的融合(如数字产业同传统产业的融合渗透形成新产业)、产业间的延伸和互补(如服务业向第一和第二产业的延伸)以及不相关的产品服务重组形成新的产品服务(如同一产业或相关产业内部上下游的融合)。而不同技术系统融合后可以自由迭代演进,也更容易突破惯例限制产生更多突破性创新。(10)赵振:《“互联网+”跨界经营:创造性破坏视角》,《中国工业经济》2015年第10期。因此,技术创新作为供给驱动的动力,需要数字技术推动“数字+传统产业”的杂交,这种跨界融合是熊彼特所指的进入新市场的表现形式。

(2)原材料创新:重构投入要素

熊彼特将“掠取或控制原材料或半成品的一种新的供应来源”视作创新的一种类型(11)约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,第76页。,在生产以工业品和农业品为主的经济发展体系下,劳动力、资本等是主要的实体生产要素。而在数字经济时代,这种投入同时体现为虚拟要素的投入,如数据成为继土地、劳动力、资本和技术后第五大投入性生产要素,大数据、云计算、区块链、人工智能、移动互联网等一系列创新科技均围绕“数据创造价值”而诞生,并催生出诸如社群、客服机器人、数字货币、云平台等新土地、新劳动力、新资本和新技术等数字化产品。(12)何大安:《厂商运用大数据和人工智能的经济学分析》,《上海师范大学学报》(哲学社会科学版)2021年第3期。从资源视角分析,数字技术将线下和线上资产要素整合为数据形式的信息要素,放松了资产专用性约束,极大缓解了供给压力及其无序性(13)肖旭、戚聿东:《产业数字化转型的价值维度与理论逻辑》,《改革》2019年第8期。;从技术视角看,数据要素的使能性特征能够为生产主体节省适应技术机理的时间,加速衍生创新和迭代创新的形成(14)王建冬、童楠楠:《数字经济背景下数据与其他生产要素的协同联动机制研究》,《电子政务》2020年第3期。。数据之于供给的价值在于它包含了交易数量、大众投资以及其他消费和服务折射出的需求数据。(15)赵爱清:《供给侧结构性改革与大数据应用》,《中国高校社会科学》2017年第5期。拥有数据资源和数据分析能力便意味着企业能够从数据中获得有关市场和用户的新见解(16)Constantiou I.D.,Kallinikos J.,“New games,new rules: big data and the changing context of strategy”,Journal of Information Technology,vol.30,no.1(2015),pp.44-57.,能够减小创新产品与市场喜好的偏离程度,创造更高的消费者剩余,以更高效的资源配置效率推动企业的创新行为(17)何大安、任晓:《互联网时代资源配置机制演变及展望》,《经济学家》2018年第10期。。此外,数据要素不同于土地、资本等磨损性要素,具有衍生性、共享性、非消耗性及非稀缺、非均质和非排他等特征(18)魏江、刘嘉、刘洋:《数字经济学:内涵、理论基础与重要研究议题》,《科技进步与对策》2021年第21期。,其使用价值不会随着时间推移而降低,而是随着数字技术使用主体的增加和数据规模的扩大而不断丰富价值内涵,即要素边际报酬递增。数据要素打破了传统经济学所框定的供求定理和生产关系,产品相关的数据和信息流成为厂商投资行为的主要依据,赋予了厂商作出符合需求走向的投资行为决策的能力,市场供求匹配得到巨大改观。

(3)组织创新:平台化共治共生

数字经济下的技术创新和迭代使得企业所面临的商业经济环境的变化速度达到了前所未有的峰值,僵化的组织会显得力不从心,而且跨界进入新的市场领域需要改变组织边界的形态和功能,而不同业态的相互介入和影响更有利于提高企业的适应能力并重塑企业的核心竞争力。(19)Levina N.,Vaast E.,“The emergence of boundary spanning competence in practice: implications for implementation and use of information systems”,MIS Quarterly,vol.29,no.2(2005),pp.335-363.激发企业不仅要开展自主创新,还需要开放自身系统与外部交互推动合作创新。(20)Marrone J.A.,Tesluk P.E.,Carson J.B.,“A multilevel investigation of antecedents and consequences of team member boundary-spanning behavior” ,Academy of Management Journal,vol.50,no.6(2007),pp.1423-1439.(21)商燕劼、庞庆华:《供应链企业间战略共识如何影响技术创新绩效——知识共享与供应链协同的作用》,《科技进步与对策》2021年第11期。组织间合作的本质是建立和开展社会交换,为组织注入新的创意、知识等外部创造性要素,以克服组织惰性和功能固化。(22)Dyer J.H.,Singh H.,“The relational view: cooperative strategy and sources of inter-organizational competitive advantage”,Academy of Management Review,vol.23,no.4(1998),pp.660-679.由于组织边界的存在,在传统的链式或网络关联的合作模式中,组织间容易出现“有福易同享,有难难同当”的局面,即组织合作依然是分离的(23)Li M.,Choi T.Y.,“Triads in services outsourcing: bridge,bridge decay and bridge transfer”,Journal of Supply Chain Management,vol.45,no.3(2009),pp.27-39.,不利于社会价值创造和企业组织的持续发展。组织的边界本质是区别组织与环境的界限,是组织保持相对独立而又进行外部关联的一道屏障,其不利的一面在于限制了资源的自由流动,阻碍了对外业务的开展。(24)Clark P.,Organisations in action: competition between contexts,London: Routledge,1999,pp.213-228.数字经济下,为增强组织活动的效率和活力,出现了新的组织形式——平台组织甚至“云组织”,突破了科斯所提出的组织边界分隔功能的静态性假定,转而为其连接功能的动态性假定提供了基础(25)Aldrich H.,Herker D.,“Boundary spanning roles and organization structure”,Academy of Management Review,vol.2,no.2(1977),pp.217-230.,并演化成为交互式的组织形态,实现平台中资源的自由碰撞、交织、组合。相较于传统组织形态,平台型组织是各方依存演化并在动态博弈和竞争中建立合理规则(26)娄小亭、朱祖平:《平台生态系统主体的依存演化与策略选择——竞合情境下的仿真分析》,《企业经济》2022年第9期。,促进企业的创新由封闭向开放转变。从技术创新视角来看,一方面,平台生态系统是创新生态系统的一种表现形式,最终目标是服务于市场需求并创造价值,需要以平台作为依托,形成多类型主体的互利共生(27)Teece D.J.,“Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of(sustainable)enterprise performance”,Strategic Management Journal,vol.28,no.13(2007),pp.1319-1350.;另一方面,平台生态系统对接技术创新和市场需求,通过网络效应将大量用户群体聚集并形成对平台和平台产品服务的依赖,有助于各参与主体围绕集中性市场需求进行技术创新(28)董津津、陈关聚:《技术创新视角下平台生态系统形成、融合与治理研究》,《科技进步与对策》2020年第20期。,技术的供给和需求在流动机制引导下使参与者的联系由单边向多边转化(29)Adner R.,“Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy”,Journal of Management,vol.43,no.1(2017),pp.39-58.。波士顿公司调研显示,企业借助平台实现的数字化合作不仅存在于上下游企业,也存在于跨行业的企业甚至社会大众。(30)肖旭、戚聿东:《产业数字化转型的价值维度与理论逻辑》,《改革》2019年第8期。不同生态位的企业可以与更多价值关联方合作互动,借助互联网、大数据、人工智能等技术手段优化企业的创新环境,整合集成各单元的创新优势实现价值共创。

供给创新为供给成为经济驱动力提供了先决条件,使得供给曲线具有右移的倾向。第一,数字技术降低了交易成本,企业可通过更加多样化和开放的生产乃至创新合作方式增加产品种类和数量,扩大生产的可变动范围,促使供给曲线右移;第二,数据的流动增强了数字经济的场景服务能力,企业以自身的核心业务为纽带,借助外部数据反向推进自身的跨界转型,强化了产品和服务的异质性,带来更为丰富的产品种类和价值体验,实现供给扩张和弹性增强;第三,平台化的组织形态提供了安全稳定、透明可行的生态环境,平台组织模式开启了信息资源的泛在共享以及企业间的信任合作,并重整了企业的创新环境,变企业间竞争博弈为合作共创共享,为创新活动提供坚实的环境保障。在平台生态环境下,数据资产化加快数据、内容、服务、场景的结合,贯通技术张力、产业边界和商业疆域,促进智能技术和生态赋能的紧密结合,并将数字科技嵌入更多的产品当中,丰富当前的供给规模和品种。

2.需求创造

供给创新是新需求形成或者潜在需求显在化的必要条件,而相应的需求变革则是推进剂。需求变革既要促成消费,又要进一步激发供给创新,从而持续创造需求。从4P(Product、Price、Promotion、Place)到4C(Consumer、Cost、Convenience、Communication)的营销策略,除了产品自身要素(包含价格、成本)与供给直接相关外,其他促销、渠道、顾客、便利、沟通等需求要素在数字经济背景下可以融合运行,如促销、顾客要素以场景叠加的多维度体验来实施,沟通、便利乃至顾客等营销要素融入数字营销,而渠道、沟通等则体现为渠道创新。因此,数字经济背景下的需求创造基于场景创新、数字营销创新、渠道创新三种重新组合进行需求变革。

(1)场景创新:场景叠加的多维度体验

所谓场景是指生活当中的特定情境以及在情境中产生的需求和情感(31)Kenny D.,Marshall J.,“Contextual marketing: the real business of the Internet”,Harvard Business Review,vol.78,no.6(2000),pp.119-125.,在数字经济时代则是指消费、情景内容及其配置关系的总和,是大数据、智能传感、社交媒体等一系列场景要素有机作用的结果(32)王福、庞蕊、高化,等:《场景如何重构新零售商业模式适配性——伊利集团案例研究》,《南开管理评论》2021年第4期。。场景的本质是人、货、场三者的耦合,使货在场中实现最优的经济效益,使人在场中得到最愉悦的消费体验。(33)Souto J.E.,“Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation”,Tourism Management,vol.51,(2015),pp.142-155.企业的跨界融合经营模糊了传统产业边界,增强了产品供给的灵活性和多样性,供给侧创意的叠加和融合为大量崭新业态和模式的不断生成创造了无限可能,供给重塑为场景创新带来了新的机遇,不同产业的新零售特征日益凸显并释放了需求的禁锢,使消费需求的内涵和外延不断丰富和延伸。(34)Maglio P.P.,Spohrer J.,“A service science perspective on business model innovation”,Industrial Marketing Management,vol.42,no.5(2013),pp.665-670.同时,数字经济新业态提供了超越物理时空的线上消费方式,数字与内容的渗透结合将产生集成创新效应,原先物理空间中的知识、创意、资源等元素与虚拟元素深度融合,通过浸入式的联动体验提升影响力经济的变现能力。例如短视频和销售融合衍生出直播带货的新型营销模式赋能实体商店;虚拟空间下的云课堂模式整合了零碎的教育资源等,数字产业从“数字+内容”“数字+产品”“数字+场景”等方向进行横向跨界,联动零售、旅游、教育等行业,打通线上线下场景。场景的创新是通过“特定情感注入”来占用消费者时间,以场景引发的情感互动来引导消费和创造顾客价值。(35)赵振:《“互联网+”跨界经营:创造性破坏视角》,《中国工业经济》2015年第10期。数字技术加深了产品的个性化程度,影视、动漫、娱乐等不同形态的产业实现跨界渗透,优质供给塑造了多元素的数字新物种,用户置身其中引发情感共鸣而被触发某种行为,进而达到引导和促进消费的目的。数字技术以其共享性和通用性改变着国内产业的发展形态(36)杨林、陆亮亮、刘娟:《“互联网+”情境下商业模式创新与企业跨界成长:模型构建及跨案例分析》,《科研管理》2021年第8期。,技术与产业场景的结合推动新兴产品市场的价值提升,通过构建场景吸引用户参与,进而紧密连接企业与用户成为变革的重要选项。

(2)数字营销创新:需求挖掘与引导

数字经济带来了企业与消费者之间交互方式的变化:首先,数字化的环境下产品迭代速度空前提高,企业难以凭借产品获得长期优势(37)刘江鹏:《企业成长的双元模型:平台增长及其内在机理》,《中国工业经济》2015年第6期。,传统营销模式失灵。其次,互联网的发展增强了消费者的市场选择权,用户参与生产的频率和程度日益加深。(38)Howells G.,“The potential and limits of consumer empowerment by information”,Journal of Law and Society,vol.32,no.3(2005),pp.349-370.最后,互联网拉近了企业与消费者的距离,沟通方式的改变使得营销合作由企业间合作向企业与消费者合作转变(39)吴瑶、肖静华、谢康,等:《从价值提供到价值共创的营销转型——企业与消费者协同演化视角的双案例研究》,《管理世界》2017年第4期。,互动式、针对性的营销越来越受到企业青睐。数字技术的发展和新模式新业态的涌现使得消费出现明显的数字化、网络化和虚拟化特征。(40)张峰、刘璐璐:《数字经济时代对数字化消费的辩证思考》,《经济纵横》2020年第2期。平台企业通过数据的过滤和分析获取高质量用户信息,大数据和信息流商业模式提升了企业对用户需求偏好的把控,企业“供产销”环节均能透过数据标签增强供求对接度,进而精准对接用户。(41)Monroe K.B.,“Buyers’ subjective perceptions of price”,Journal of Marketing Research,vol.10,no.1(1973),pp.70-80.消费者身处数字化环境中,如微博、微信等社交媒体的舆论引导以及定制广告的助推突破了传统“理性消费者”的假设,单一、大众的消费理念开始分化,并逐渐演变为以感性主导的个性、独有的生活方式和消费观。数字营销正是运用数据分析技术,汇总、组合、挖掘和分析各类型数据,探索其中的规律并发现影响消费者购买决策的要素,在此基础上采取针对性营销活动,以顺应消费者偏好与期望,增加消费强度。(42)朱逸、赵楠:《数字营销的多重关键性面向》,《商业经济研究》2021年第15期。生产要素重构推动了产品创新,产品创新引致消费观念的分化,消费观念的分化又倒逼产品的升级和改进。因此,需求曲线长尾部分所代表的分散需求成为价值创造的重点领域,需要各类创新产品创造小众用户价值,满足数字经济时代不同消费群体的个性化消费心态。

(3)渠道创新:数字化消费的平台赋能

虚拟化、无边界的组织形态(如平台组织)突破了供给在时空上的束缚,分布式经营特征盘活了不同生态位企业,为消费扩张创造了新模式。数字技术创新催生了大量利用网络生产实现的流量变现,即便是传统的实体消费,实际上也是由数字化平台的实时操作和服务加以串联。以旅游出行为例,从网约车的预约到车站的刷脸进站,从到站之后的专用车接送到各类APP的民宿安排,整个消费行为轨迹和服务其实是一个又一个数据平台以接力的形式提供。理论层面上,数字化的消费环境改变了传统社会资本理论中“只有在强关系和网络封闭性中才能实现信任和互惠规范的建立”有关人际关系和信任的基本共识。当行动者甲基于对行动者乙的信任以及对未来获得乙的回报的期望而向乙提供帮助,若乙履行了这种回报的义务使甲的期望变现,就能建立并增强双方的信任,而乙是否作出回报则取决于双方处于同一封闭网络并具备强信任关系。(43)Coleman J.S.,“Social capital in the creation of human capital”,American Journal of Sociology,vol.94(1988),pp.S95-S120.基于此,数字化环境的这种开放性网络特征按理来说应该难以建立信任机制而促进消费的发展。然而从另一角度来看,数字化的环境强化了网络中的声誉机制,任何不履行回报义务的行为均能在网络空间中迅速传播,并让所有第三方进行制裁。(44)赵振、彭毫:《“互联网+”跨界经营——基于价值创造的理论构建》,《科研管理》2018年第9期。出于对制裁的恐惧,使得双方的信任和互惠规范在弱信任关系当中也能够建立,所谓数字化的消费方式也正是在新的社会资本理论的指导中有序运行。无论是短视频、电子游戏等虚拟商品的交易,还是数字信号引发的消费过程的改变,数字化的消费方式都是基于实体经济的社会关系的调和,是深度融合实体场景形成同源异构的消费新概念。此外,“智慧医疗”“数字教育”等数字化消费方式实现了虚拟环境中的动作传递,以远程可控的方式带来全新消费体验。数字化消费将成为数字经济时代消费的新热点和经济的新增长点。

(二)数字经济下创新驱动的路径分析

需求的创造以供给创新为基础,以消费环境的变革为动力。首先,消费场景的叠加融合吸引了更大规模的用户群体,如智慧餐厅(餐饮、娱乐和社区等场景的融合)、短视频(电商、影视和购物等场景的融合)等创新场景针对用户的需求痛点打造浸入式的消费体验,产品功能也根据不同的场景需求呈现不同属性,并实现不同形式的价值输出。场景元素融合的消费思维弱化了消费者在产品形式、价格等方面的浅层感知,更注重消费体验等精神上的深层满足,在情境化、体验式的互动交流中让消费者享受双向选择和富有品牌温度的消费方式。其次,多样化的消费场景引发以个性化体验为主的品质消费崛起,各类场景积累的用户数据扩张促成传播、销售和服务的一体化,数字营销手段凭借其“新颖性、精准性、适应性”特征,有的放矢地诱导用户的消费行为,增加需求强度。例如广告公司借助微博等主流媒体的舆论导向拓宽品牌的用户触及面,以一人千面的方式强化用户的消费欲望。最后,平台化具有的共生、再生、互生的价值循环体系驱动数字化消费蓬勃发展。(45)Stanley J.,Briscoe G.,“The ABC of digital business ecosystems”,Communications Law-Journal of Computer,Media and Telecommunications Law,vol.15,no.1(2010),pp.12-25.区块链、大数据风控等数字技术确保了数字消费过程中信息流的安全,供求双方可在互信互惠的基础上寻求业务增量。同时,各类平台诞生的网约车司机、APP测试员、淘宝店铺经营商等数字兼职不仅产生了消费便利,更拓宽了居民收入来源,增添了市场消费活力。

综上所述,在以感性主导的个性、独有的生活方式和消费观背景下,供给创新催生并丰富了需求变革,形成挖掘或激发需求的可能。从直播带货盛行的现象可以发现,供给创新既催生了场景、数字和渠道等的变革,又借助营销创新将可能转化为实际需求,从而实现消费增加。由此提出如下假设:

H1:供给创新有助于扩大产品销量,并且遵循“供给创新—需求变革—消费增加”的路径进行。

H2:供给曲线在供给创新作用下具有曲线右移的趋势,需求曲线在需求变革的作用下同样具有曲线右移的趋势,二者最终呈现均衡数量增加而均衡价格待定的结果。

二、实证分析

本文以国内智能手机市场为例进行实证研究。选取理由如下。首先,智能手机作为现代世界最具创新性的产品之一,集通信、娱乐、摄影、影视等功能于一体,并对各领域产生了颠覆性甚至毁灭性的影响,借由智能手机催生了诸如智能语音、手游以及移动电源等新兴衍生产业,极具数字经济下创新产品代表性。其次,国内智能手机行业属于技术密集型行业,科技投入高且产品创新迭代速度快,仅十年时间就成为全球规模最大的智能手机生产地。从最初的奢侈品变成如今的必需品,满足“创造需求”的基本要求。最后,智能手机企业披露的数据和行为决策等可见于各大网站、报刊等,易于收集加工。

需要验证的内容有两个:一是在数字经济背景下的供给能否创造需求?二是供求的均衡状态变化趋势如何?基于研究问题一,本文认为,供给创新以跨界融合(产品与工艺创新即狭义技术创新并伴随着市场创新)、要素重构(投入创新)以及组织平台化(组织创新)的形式呈现;需求侧变革则以场景叠加(场景创新)、数字营销(手段创新)以及数字化消费(渠道创新)的形式响应。供给创新激发并通过需求变革最终实现消费增加,其形式符合计量学中的中介效应过程,即将供给创新作为“因”,将需求变革作为中介变量,而最终的消费增加则作为“果”,因而对于“供给创造需求”过程是通过“供给创新—需求变革—消费增加”路径完成。基于研究问题二,本文认为市场经济条件供求非均衡成为常态,智能手机市场的供求并非完全由价格调节,部分靠供给创新和需求变革所形成的数量调节实现,因此本文运用非均衡模型予以求解,求得有效供给和有效需求下的供需曲线变化趋势。

(一)创新驱动发展路径的实证分析

1.指标构建及数据预处理

供给创新可以归结为跨界融合、要素重构和组织平台化三个关键特征变量。跨界融合的实质是产业间的交互融合,是以数字产业为核心的离心辐射和以传统产业为主体的向心靠拢,故本文以电子通信业与制造业的融合水平表征跨界融合。数据要素投入替代传统要素的水平很大程度上表现为企业IT技术应用的覆盖范围,反映在数据中则为企业的软件、计算机等资产设备的占比。借鉴李金克等的研究(46)李金克、张荣、李伯钧:《环境动态性视角下大数据能力对制造业绿色竞争力的影响机制研究——基于SBM-GML指数模型》,《科技进步与对策》2021年第23期。,本文以通信业企业无形资产中软件期初期末平均余额占总资产的比值表征要素重构水平。组织平台化的关键是参与方及其将他们连接在一起的软件,智能手机广受欢迎的原因之一在于应用平台的搭建,因此本文以相应时期内第三方应用软件监测机构提供的应用软件平台汇集的供应商数量增量衡量组织平台化水平,数量越多平台化程度越高。

需求创造通过需求变革实现,包括场景叠加、数字营销和数字化消费三个特征变量。场景的叠加实质上是用户在使用移动互联网过程中的多维化体验,借助应用软件的多领域融合形成新的消费感官,本文逐条检索相应时期内第三方应用软件监测平台上有关新上架软件的介绍和评论,围绕社交、购物、娱乐、教育、出行、饮食、商务、医疗八大场景,筛选出同时具备其中两项或两项以上的应用软件,将其数量占比作为场景叠加的衡量指标。数字营销的本质是线上的品牌推广行为,某种程度上能够增加产品的曝光度和知名度,本文以百度、淘宝等平台的指数查询网站为依据,以“智能手机”为关键词,将相应时期内的指数作为数字营销变量的表征。数字化消费直接体现为各年度电子商务交易额。控制变量取与消费最为密切的产品价格和可支配收入两项,各指标的测算方法及数据来源如表1所示。其中,供给创新各变量取产品消费量的前一期值,价格变量以2007年的价格为基期进行平减。数据的时间范围为2007—2020年的各个季度,并对消费量、价格变量进行对数处理。

表1 各指标测算方法及数据来源

为克服数据间量纲的不同而产生的差异以及改善自相关、共线性和异方差等问题,本文在进行实证分析前对各指标进行对数处理。数据处理后各变量的描述性统计见表2。

表2 变量描述性统计

2.基准检验模型和中介效应检验模型

为探究供给创新对消费增长的影响,本文构建以下基准检验模型:

salest=α0+α1innovationt-1+α2incomet+α3pricet+εt

(1)

其中:innovationt-1代表供给创新变量,即运用熵值法将跨界融合、要素重构和组织平台化三大供给特征整合而成,εt为时间序列误差扰动项。同时,为探究“供给创造需求”这一中介过程的真实性与合理性,本文借鉴温忠麟等提出的中介模型(47)温忠麟、范息涛、叶宝娟,等:《从效应量应有的性质看中介效应量的合理性》,《心理学报》2016年第4期。,构建如下的中介效应检验模型:

(2)

(3)

其中:creationt为需求变革表示的中介变量,同样运用熵值法将场景叠加、数字营销和数字化消费三大需求特征整合而成。根据中介效应原理,若系数α1不显著,则中介效应不显著;若系数α1显著,则看系数β1和γ1的显著性:若两者均显著,则继续检验系数γ2,γ2显著为部分中介效应,反之为完全中介效应;若两者至少一个不显著,则进行Sobel检验,检验显著则中介效应显著,反之中介效应不显著。

3.基准回归和中介检验结果

为避免时间序列数据“伪回归”问题的出现,需要对数据进行平稳性检验以清晰数据的统计特征是否随时间而变。本文运用 stata16.0 统计软件进行时间趋势分析,发现产品消费量、跨界融合、组织平台化、数字营销、数字化消费以及价格等变量具有明显的时间趋势,所以在采用 ADF 单位根检验时对上述变量加入趋势分析,检验结果如表3所示。

表3 ADF单位根检验结果

ADF检验结果显示,产品消费量序列为非平稳,对其进行差分处理后所有变量的序列均平稳,可以进行后续工作。进一步对基准模型进行回归分析并进行豪斯曼检验,为验证供给创新对消费增长水平影响的稳健性,依次加入各控制变量,基准回归的结果如表4所示。

表4 供给创新对消费增长影响的基准回归估计结果

从表4的基准回归结果看:首先,在逐次加入控制变量的过程中,供给创新这一变量的方向性保持正向不变,且显著性保持在1%的水平,表明固定效应模型支持智能手机供给创新能够显著促进消费的增长,即供给能够创造需求,符合前文的逻辑分析。其次,对于各控制变量,具体表现为:价格这一变量的系数为负,表明价格这一因素与智能手机销量成负相关关系,体现表面效度,且价格因素在逐次回归中对智能手机销售量的作用显著,说明在供给创新背景下价格因素仍是影响消费者购买决策的主要因素;收入水平变量在回归中呈现与消费量的正相关关系,但不显著,表明收入水平的高低已非制约人们消费创新产品的要因,这从目前社会上流行的分期付款、超前消费等现象中也可见一斑。回归结果的拟合优度均在0.6以上,拟合效果整体在可接受范围内。

为了验证供给创新伴随着需求变革,进而促进消费增长的假设,下文根据场景叠加、数字营销和数字化消费三大需求特征建立需求变革变量,将其作为中介变量,借助模型(2)和(3)进行验证。中介效应回归结果如表5所示。

表5 供给创新与消费增长的中介效应估计结果

根据软件所显示的结果:Sobel检验的P值为0.000 7,支持“模型具备中介效应”的结论。其中,直接效应未能通过Sobel-Goodman检验,而间接效应通过Sobel-Goodman检验。结合前文对各系数显著性的说明,“供给创造需求”过程的中介效应结果显示,供给创新促进消费增长的过程完全通过改变需求侧的需求变革这一传导路径而促进消费增长,呈现“供给创新—需求变革—消费增长”的传导过程。在数字经济时代,各行各业需要借助数字科技不断尝试跨界,依附或建立数字平台并利用平台所产生的新的生产要素来创新产品供给,进而催生需求侧的变革,实现消费增长、扩大内需的目的,假设1通过验证。

(二)国内市场均衡态演变过程的实证分析

均衡模型假定市场是完善的,价格机制具有充分的灵活性和延展性来调节供给和需求使其处于均衡状态。而在现实当中,由于价格机制的滞后性、垄断行为以及非价格因素触发的供求行为改变等因素的存在,均衡条件得不到保证,就需要建立非均衡市场模型予以解决。非均衡模型代表的非均衡市场并非稳定的市场,市场的调整有来自数量和价格的双重调整。因此,下文将利用非均衡模型进行供求均衡的评估。

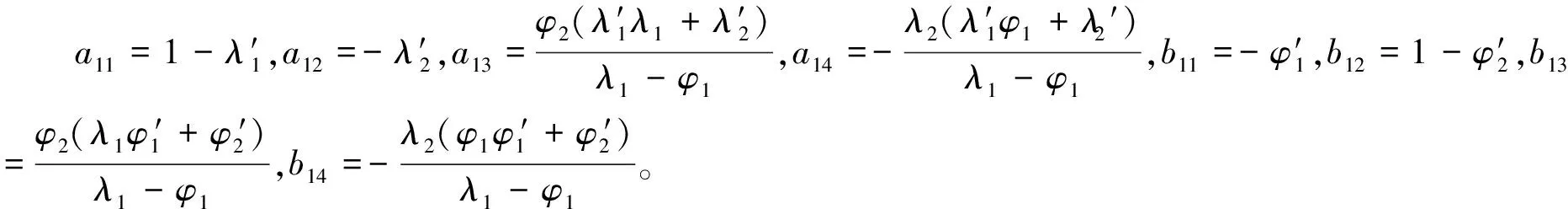

本文参照雷钦礼提出的非均衡测算方法(48)雷钦礼:《数量与价格双重调整的非均衡模型及其估计》,《统计研究》1999年第1期。,建立如下模型:

(4)

(5)

(6)

由模型(4)中的供给方程和需求方程可得到供求的差额方程为:

(7)

(8)

继而可求得均衡价格为:

(9)

(10)

再将式(9)和式(10)代入式(5)和式(6)中,得到市场交易量和价格的简约方程:

Qt=a11Qt-1+a12Pt-1+a13creationt+a14innovationt-1+c1t

(11)

Pt=b11Qt-1+b12Pt-1+b13creationt+b14innovationt-1+c2t

(12)

根据模型(11)和(12),令市场交易量Qt等于产品消费量,运用stata16.0软件进行OLS回归,参数估计结果如表6所示。

表6 最小二乘法对简约方程各参数的估计结果

图2 均衡价格和均衡数量变化趋势

值得注意的是,本文求得的需求曲线斜率的值为正,表明智能手机市场的需求不同于一般产品市场,出现这种情况的一种可能原因源于智能手机这一产品的独特性。从现实看,智能手机虽说已经逐渐成为日常生活的必需品,但由于其品牌种类繁多,加之不同品牌之间的定位差异较大,整个智能手机市场也分门别类。例如对于iPhone、三星品牌而言,其产品的社会属性多为商务、高端定位,符合炫耀性商品的性质,即价格越高受众越多。从整体均衡状态的演变过程看,均衡数量呈现增加趋势,符合扩大内需的基本特征,扩大内需的目标已然实现。假设2得到验证。

三、研究结论与启示

(一)研究结论

本文基于数字经济这一背景讨论创新驱动发展战略下供给创新及其激发并推动需求变革最终实现创造需求的过程,通过实证分析发现:

第一,数字经济影响创新驱动的要素包括供给创新与变革推进的需求创造。其中,供给创新以跨界融合(产品与工艺创新即狭义技术创新并伴随着市场创新)、要素重构(投入创新)以及组织平台化(组织创新)的形式呈现,需求侧变革则呈现出场景叠加(场景创新)、数字营销(手段创新)以及数字化消费(渠道创新)的特征。

第二,数字经济下创新驱动遵循“供给创新—需求变革—消费增加”的路径,而且供给曲线和需求曲线的交点呈现数量递增趋势,供给创新与需求变革互动实现“供给创造需求”。表明数字经济下的消费需求已经从理性思考转变为感性体验,在以个性化的生活方式和消费观主导的背景下,供给创新催生并丰富了需求变革,形成挖掘或激发需求的可能。

(二)管理启示

本文实证分析了创新驱动以“供给创新—需求变革—消费增长”的路径传导,表明数字经济背景下供给驱动开始替代需求拉动,促进经济多样化发展。因此,在理论上有必要研究创新驱动经济发展的特点、机制、模式及其分析架构等诸多新问题。在实践上有以下管理启示:

第一,实施创新驱动发展战略,致力“供给创造需求”。企业应充分利用数字经济下重构技术的契机,通过新的技术迭代和组合创造新的产品价值,拓宽市场。作为新兴产业,数字产业要做好技术创新推动者的核心角色,在技术上不断推陈出新,并以点带面辐射至市场经济各个领域,发挥经济增长的排头作用。这不仅要求企业自身具备尝试和突破的创新精神,还需要政府的政策支持形成产业创新激励举措。同时要鼓励传统企业摒弃同质化、价格战等恶性的市场竞争思想,尝试运用数字化思维积极探索企业“+数字”的工艺创新和市场创新模式并拓展多元化的产品市场,借助数字科技有效推进新一轮的颠覆式市场变革,丰富市场供给类别,以独特的创新产品和全新的消费体验抓住消费市场的需求痒点,提升企业自身的市场议价能力和盈利能力,为实现“供给创造需求”提供技术支撑。

第二,推动需求变革,释放数据的倍增效应,挖掘潜藏在数据中的产品价值和用户价值。传统的经济活动主要发生在物理空间中,其扩张也主要表现为在物理空间的数量累加。而数字经济则将人类活动空间拓展至虚拟世界中,以数据形式记录人类的生产活动和消费行为。党的十九届四中全会首次将数据列入生产要素范畴参与收益分配(49)《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》,《人民日报》2019年11月6日,第1版。,表明生产力和生产方式的变革已然变成数据算法算力的角逐。因此在供给侧,企业要加快布局自身的数据和计算网络,将数据作为创新战略变革的主要抓手优化资源配置,疏通各自领域普遍存在的信息孤岛和数据烟囱,建立起以数据为依托的科学生产决策机制,发现潜藏在数据中尚未被市场发觉的商业机会,形成企业的竞争优势。在需求侧,企业需要利用用户在网络上的数字足迹精准定位目标群体,掌握营销的主动性和精确性,降低传统营销带给消费者的噪声,汲取更多消费者剩余。

第三,构建与创新驱动相适应的一体化管理体系。“供给创新—需求变革—消费扩大”的路径启发我们必须将供给与消费及其相关的组织、技术、资源、环境作为一体化体系来设计,并以供给创新为导向。然而,现有的企业一般关注外部,由此构筑了需求导向,包括设计、生产、营销等职能的企业系统,市场需求成为企业活动的共同起点和目标,因此同行企业形成相似甚至相同的系统,必然陷入同质化竞争,造成冗余、重复和浪费。在快速变化的环境,通过市场调查、预测决定业务方向的做法已经不可行了,企业需要构建资源尤其是技术优势导向的系统,正如Hammer指出,企业要建立多种产品的生产能力,然后再看看哪些产品是市场需要的。(50)Michael H.,Beyond Reengineering-how the process-centered organization is changing our work and our lives,New York:Harper Business,1996,pp.153-190.因此,企业必须以供给创新为导向,致力于建立学习型组织,培养核心能力,从而能够引导甚至挖掘市场需求,形成与“供给创造需求”相适应的以技术为中心的一体化管理模式。(51)朱祖平:《以技术为中心的一体化管理模式探索》,《中国软科学》2001年第2期。

第四,借助平台化趋势建立有利于企业创新的最佳市场环境。组织形态的变化加剧了企业内外部环境的复杂性和动态性,如果任由企业自行调整各自的经营策略,势必造成相互间投机和博弈等损害共同利益的行为,降低创新质量和效率。平台型组织发展模式为国内企业的创新发展提供了设想和方向:一方面,平台具有吸引人才、技术、知识、资金等各类优质资源的潜力,这些资源的沉淀将吸引更多资源涌入,形成集聚效应,为各企业的发展提供肥沃土壤。另一方面,各方参与的协同运作和共享模式可有效协调参与者之间的利益,在同一规则下企业可自行灵活组织资源,形成具有独立特色的产品、服务和解决方案,满足用户的个性化需求,为内需的扩大和经济的发展提供强大的市场环境保障。