社会信任提高企业双元创新了吗

2023-06-19杨蓓蓓李健

杨蓓蓓 李健

【摘要】对于数字经济时代如何促进企业双元创新这一重要议题, 现有研究主要从正式制度角度考察双元创新的前因, 却相对忽视了非正式制度的影响。本文基于沪深A股非金融类上市公司数据, 从社会信任视角研究非正式制度与企业双元创新的内在关系。研究结果显示: 社会信任对企业利用式创新和探索式创新均具有正向促进作用, 且以上关系在政府治理水平较低的地区更为明显。进一步研究发现: 缓解融资约束和降低管理者自利是社会信任促进企业双元创新的作用路径; 相较于利用式创新, 社会信任更多通过融资约束和管理者自利这两个中介因子来驱动探索式创新。此外, 社会信任有助于实现企业双元创新平衡。

【关键词】社会信任;双元创新;政府治理水平;双元创新平衡

【中图分类号】F270 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2023)06-0046-8

一、 引言

技术创新既是我国经济高速发展的新引擎, 也是扎实推进共同富裕的重要举措。然而, 在创新过程中, 企业作为创新实践主体, 常常会陷入在利用式创新和探索式创新间难以平衡兼顾的两难困境。其中: 前者致力于满足现有的市场需求, 强调挖掘、 利用现有资源、 知识、 技术等来提高创新效率; 后者致力于满足正在形成的顾客和市场需求, 强调探索、 开发新产品、 新技术等来提升创新效能; 两者在创新风险、 创新幅度以及预期收益方面存在较大差异。面临动态多变的复杂环境和持续升级的战略目标, 企业需要同时开展利用式创新和探索式创新, 即双元创新。

当前, 诸多学者从CEO自信(Wong等,2017)、 政府补贴(毕晓方等,2017)、 股权激励(徐宁等,2019)等方面探讨了影响企业双元创新的关键因素。然而, 以上双元创新前因变量研究大多基于公司经营治理等正式制度视角, 考察企业实施双元创新所面临的显性制度约束, 却鲜少关注文化、 社会信任等隐性价值规范对创新主体决策偏好或者创新策略选择的影响。高阶理论认为, 企业决策行为很大程度上映射了高管人员的个体认知及价值偏好, 而高管个体的认知和价值观念则往往会受到所处环境的影响。诸多研究均表明, 文化、 信任、 社会规范等非正式制度塑造了高管的思维方式和行为规范, 进而对企业行为决策产生重要影响(Li等,2017)。特别是, 对于中国这样一个正式制度制定、 构建、 执行尚不完善, 但文化、 习俗却绵延相传的“新兴+转轨”国家, 非正式制度对企业行为决策也许发挥着更为重要的作用(Allen等,2005)。

作为一种基础性的非正式制度, 社会信任体现了一个地区的社会成员对其他社会成员可信程度的平均预期(Wu等,2014)。一般而言, 几乎任何市场交易行为都涉及信任要素, 因此其在推动经济社会运行方面发挥着润滑剂的重要作用。尤其在中国社会, 人际关系呈现出的“差序格局”特征, 建立在信任和私人关系基础上的非正式制度安排对宏观社会进步和微观企业发展更为意义重大(Allen等,2005)。党的十八大也明确提出, 要“建设健全社会征信体系”, 这背后隐含着“褒扬诚信, 惩戒失信”的重要价值观念, 社会信任的价值意义不言自明。诸多理论研究表明, 社会信任作为一种社会资本, 不仅对经济增长、 社会稳定、 金融市场发展等具有显著影响(Bj?rnskov,2012;Guiso等,2004), 也在缓解信息不对称、 减少违规行为、 促进外商投资中发挥着重要作用(Li等,2017;Ang等,2015;Dong等,2018)。然而, 上述文献很少涉及社会信任与双元创新关系的研究, 个别相关研究也仅仅是基于创新同质性展开(凌鸿程和孙怡龙,2019), 并未详细区分不同类型的创新活动。基于以上研究不足, 本文提出问题: 社会信任是否会对企业双元创新产生影响?如果是的话, 以上关系又会受到哪些因素的影响?其内在机制又当如何?在我国大力促进产业结构转型升级和奋力突围破解“卡脖子”难题的时代背景下, 对以上这些问题的分析无疑具有重要意义。

本文可能的贡献在于: 第一, 丰富了企业双元创新的研究内容。现有研究大多强调正式制度对企业双元创新的影响, 却相对忽视了文化、 伦理、 信任等非正式制度的作用。本文突破了传统正式制度的研究框架, 从非正式制度视角系统研究了社会信任对企业双元创新以及双元平衡的影响效应, 较好地弥补了当前研究的不足。第二, 拓宽了社会信任的研究边界。当前学者重点关注社会信任对经济增长和企业行为的影响, 却较少关注对企业双元创新的影响。本文将社会信任嵌入企业双元创新的决策模型, 为社会信任影响企业决策提供了新的经验证据。第三, 对企业双元创新发展具有重要的指导意义。开展双元创新是新时代企业强化国家战略科技力量、 破解“卡脖子”难题的重要使命, 也是实现企业价值增长和转型升级的必要手段。本文揭示了社会信任促进双元创新的理论逻辑和经验证据, 这对责任主体优化创新环境以及推动企业双元创新具有重大启发意义。

二、 文献回顾与研究假设提出

(一)文献综述

1. 社会信任相關研究。信任, 或者“社会信任”, 既可解释为对与他人合作保持积极预期, 且不谋取任何额外利益的一种共同信念, 也可解读为一个组织整体的相互信任程度(Li等,2017)。一般而言, 社会信任既包括个体间的特定信任, 也包括群体或组织间的泛化信任, 通常在很长一段时间内趋于稳定。社会信任起源于传统文化、 社会结构、 经济发展等, 由于我国不同企业社会、 经济、 文化发展并不平衡, 人口分布和流动也不同, 因此不同地区社会信任水平存在较大差异(Dong等,2018)。研究发现: 地区社会信任作为非正式制度的核心内容, 也是市场中几乎所有交易行为的基础, 能够有效弥补正式制度的不完善, 对宏观经济发展和微观企业行为产生显著影响。譬如, 在宏观层面, Guiso等(2004)研究发现, 社会信任有助于投资者加入资本市场, 从而对金融市场发展等产生显著影响。Algan和Cahuc(2010)实证研究表明, 社会信任对经济增长具有正向促进作用。在微观层面, Ang等(2015)指出, 地区信任水平是外商投资的重要考量, 外资企业更愿意在高信任度的地区开展更多的研发投资。Li等(2017)研究发现, 在社会信任水平较高的地区, 决策者倾向于减少负面信息隐藏, 企业股价崩盘风险发生的概率相对较低。凌鸿程和孙怡龙(2019)研究发现, 社会信任能够显著提升企业创新能力, 其中融资约束发挥了中介作用。刘笑霞和李明辉(2019)基于沪深A股非金融类上市公司的经验证据, 发现企业所在地区社会信任水平的提升能够显著降低资产定价。

2. 企业双元创新相关研究。双元创新是指企业同时追求利用式创新和探索式创新(Cao等,2009)。其中: 利用式创新本质上是一种持续积累的、 小幅度的创新活动, 致力于提炼和整合现有资源、 知识; 探索式创新本质上是一种变革性的、 大幅度的创新活动, 致力于重构和开发新技术、 产品以及开拓新市场; 两者在创新风险、 创新幅度以及预期收益方面存在较大差异(徐宁等,2019)。组织双元理论指出, 随着市场竞争日趋激烈, 单一创新模式已然无法满足企业可持续发展需要。原因在于: 如果企业过分强调利用式创新, 则可能陷入“路径依赖”的困境, 导致结构刚性的生成; 如果企业过分关注探索式创新, 则易陷入创新陷阱, 呈现“次优均衡”, 导致组织失败(March,1991)。因此, 面对资源的有限性, 企业并不是在两类创新活动中作出选择, 而是要实现利用式创新和探索式创新的平衡与协同发展(Cao等,2009;陈建勋等,2016)。为此, 众多学者开始探索如何促进企业双元创新, 研究发现CEO自信(Wong等,2017)、 政府补贴(毕晓方等,2017)、 股权激励(徐宁等,2019)等是作用于企业双元创新的关键因素。

基于以上讨论可知, 当前探索企业双元创新动因的研究较为丰富, 但鲜有研究探索非正式制度对双元创新的影响, 而从社会信任这一非正式制度视角探索双元创新前因的文献更是鲜见。在我国大力鼓励企业技术创新以及相关法律法规尚不完善的背景下, 有必要深入探讨社会信任与企业双元创新的既定关系。

(二)研究假设提出

企业双元创新是指, 企业同时开展利用式创新和探索式创新, 这对创新环境提出了较高的要求。而社会信任作为一项重要的非正式制度, 为个体和组织提供了行动指南和道德框架, 深刻影响着企业行为。对此, 本文认为社会信任对企业双元创新具有正向促进作用, 具体分析如下。

首先, 社会信任能够缓解融资约束。不同于一般的生产性活动, 企业创新需要注入大量的资金, 仅靠公司营收并不足以支撑, 还需要依赖内外部融资(Grazia等,2018), 即企业创新面临融资约束。然而, 在社会信任水平高的地区: 一方面, 企业交易环境会更加透明, 信息传播效率更高, 这可以有效缓解企业管理者与资金提供者之间的信息不对称, 降低交易费用和信用风险(Jha和Chen, 2015), 此时投资者愿意提供更多的资金; 另一方面, 当地企业往往被赋予值得信赖的“社会图章”, 外部投资者对企业经理人的投资决策相对包容和信任, 即便无法全面了解企业内部经营治理, 也愿意进行投资和提供信贷支持, 这提高了企业获取资金的能力。可见, 在社会信任水平高的地区, 企业融资约束得到极大程度的缓解。无论是利用式创新还是探索式创新, 其本质都是风险性研发活动, 均需要较为充裕的信贷资金给予支撑。在此情形之下, 社会信任可为企业利用式创新和探索式创新提供强有力的信贷支持和信贷保障, 进而促进企业双元创新。

其次, 社会信任能够抑制管理者自利。社会信任作为一种具有软约束力的非正式制度, 能够引导个体遵循大多数人所认可的行为规范。因此, 在社会信任水平高的地区, 企业管理者倾向于把“信任”元素作为企业的一种共享价值观内核, 倡导“诚信”的伦理价值, 这可减少委托代理冲突及操纵报表、 挪用资金等违规失信行为, 从而提高公司治理水平(Ang等,2015;Dong等,2018)。而且, 囿于社会信任氛围的约束以及信任违背的高成本, 企业管理者也有动机遵守社会准则和道德规范, 进行自我约束, 此时其会相应减少逆向选择行为(Guiso等,2008;Li等,2017)。研究指出, 管理者是企业创新战略的制定者和实践者, 对企业研发创新至关重要。然而, 追求个人私利的管理者总以个人利益最大化为行为准则, 往往不愿承担风险, 强调短期收益而忽视长期发展, 甚至造成管理无序化、 创新无效率化等局面, 这些均不利于企业利用式创新和探索式创新的有序开展。由此可见, 社会信任能够抑制管理者自利行为, 继而促进企业利用式创新和探索式创新。综上, 本文提出假设1:

假设1: 社会信任能够促进企业利用式创新和探索式创新。

当前, 我国各地区制度规范和执法力度发展并不均衡, 各企业制度完备程度以及监管机制也不一致, 存在着较为显著的差异。而不完备的制度、 孱弱的监管机制和低效的合同执行机制增大了交易风险, 降低了企业通过有效的市场交易来获取资源的能力(Guiso等,2008)。对此, 有学者指出, 社会信任是对不发达、 不健全的正式制度的有效补充, 能够为企业提供信貸资源基础和公司治理优势, 从而为企业运营提供保障(Dong等,2018)。因此, 正式制度的发达程度对社会信任的作用机制会产生不同影响。

政府掌握着关键性资源, 对企业的生存发展至关重要。但鉴于市场化程度、 权力监管机制、 区域发展等存在差异, 各地区政府治理水平并不一致。一般而言, 政府治理水平低的地区, 企业所处的营商环境并不透明, 政府官员为实现政绩, 对企业创新决策等进行干预的动机相对较大, 这导致企业对长期导向行为关注度较低(何晓斌等,2021)。而且, 诸多创新型企业尤其是民营创新企业, 由于制度歧视、 创新风险而很难获取有效的资源, 进而导致行政性垄断扭曲资源配置的情形。可见, 政府治理水平不足很可能导致当地企业面临资源约束和政府干预, 这对企业创新产生了“挤出效应”。鉴于此, 当政府治理水平较低时, 面对双元创新资金短缺问题, 社会信任强调“诚实守信”的社会规范能更为有效地缓解企业的融资约束, 继而在极大程度上缓解其融资难、 融资贵的困境。与之相对, 政府治理水平高的地区, 政府的服务职能相对较高, 其能够提供相对公平的竞争环境, 尽可能降低资源错配的发生概率, 这有助于企业将更多的资源用于创新活动, 并能减少研发过程中的溢出损失。此时, 企业很可能会有动机积极实施双元创新行为, 这会降低社会信任的创新补偿效应。综上, 本文提出假设2:

假设2: 政府治理水平越高, 社会信任对企业双元创新的促进作用越小。

三、 研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文选择沪深两市2010 ~ 2018年所有A股企业为初选样本, 并按照以下步骤进行样本筛选: (1)由于金融类企业财务特征和会计报表存在特殊性, 故剔除金融保险类企业; (2)剔除ST、 ? ST 类公司; (3)剔除关键数据缺失的公司; (4)剔除资产负债率大于1的公司; (5)剔除成立时间不足1年的公司。最终得到23016个年度观察值。关于数据来源, 社会信任数据主要来自中国综合社会调查(CGSS)数据库, 双元创新数据主要由笔者基于中文专利全文数据库手工整理得到, 制度环境数据来源于王小鲁等(2019)编制的 《中国分省份市场化指数报告(2018)》, 其他研究数据主要来自CSMAR数据库及Resset数据库。为降低极端值的影响, 本文对所有的连续变量分别按照1%和99%分位进行Winsorize缩尾处理。数据处理分析采用Stata 15完成。

(二)变量定义

1. 社会信任。本文借鉴Lu等(2018)的方法, 采用中国综合社会调查(CGSS)信任数据衡量地区社会信任水平。CGSS是我国第一个全国性、 综合性和连续性的大型社会调查项目, 涉及中国人与社会各个方面的数据。就社会信任而言, 相关题项主要是“总的来说, 您是否同意在这个社会上, 绝大多数人都是可以信任的?”, 较好地体现了个体对所在地区诚实守信的感知。本文使用各省份回答“非常同意”和“比较同意”的人数占相应各省份回复总人数的比值作为社会信任水平的测度指标, 并设定为Trust。需要强调的是, 本文样本数据时间轴为2010 ~ 2018年, 但CGSS只有2010 ~ 2013、 2015、 2017年有社会信任数据, 考虑到社会信任在一定时间内保持稳定, 本文分别使用2013年、 2015年、 2017年社会信任数据补充2014年、 2016年、 2018年数据。

2. 企业双元创新。本文参考徐宁等(2019)的研究思路, 基于专利申请数据测度企业利用式创新和探索式创新。依据《中华人民共和国专利法》, 专利申请可细分为外观设计专利、 实用新型专利和发明专利三类。其中, 实用新型专利和外观专利审批周期较短, 审批程序相对宽松, 技术含量和创造性要求相对较低。而发明专利审批周期较长, 审批程序相对严苛, 技术含量和创造性要求相对较高, 在一定程度上体现了企业的核心竞争力。为此, 本文拟将发明专利申请数量取自然对数衡量企业探索式创新(Explora_Inv), 而将实用新型与外观设计专利申请数量之和取自然对数衡量企业利用式创新(Exploit_Inv)。

3. 政府治理水平。本文参考俞俊利和金鑫(2019)的研究, 使用王小鲁等(2019)编制的《中国分省份市场化指数报告(2018)》中“政府与市场的关系”分指数和上市公司注册地整理得出政府治理水平(GOV)的测度指标。

4. 控制变量。参考一般研究做法(Wong等,2017;徐宁等,2019), 本文选择总资产收益率Roa(净利润/平均总资产)、 资产负债率Lev(负债/资产总额)、 独董比例Indbr(独立董事人数/董事总人数)、 管理层持股比例M_Share(高管人员持有公司股票的比例)、 机构持股比例Inst_Share(机构投资者持有公司股票的比例)、 公司成长性Growth(营业收入增长率)、 第一大股东持股比例F_Share(第一大股东持股数量/总股数)、 企业规模Size(公司总资产, 取自然对数)、 公司年限Age(公司成立的年份数, 取自然对数)、 地区GDP发展(公司所在地区GDP总量, 取自然对数)作为控制变量, 此外还控制了年份、 行业固定效应。

(三)模型設定

为检验社会信任对企业双元创新的影响, 本文构建了模型(1):

INV=γ0+γ1Trust+∑γkCV+∑Ind+∑Year+ ε (1)

式中: INV为企业双元创新, 分别使用企业探索式创新(Explora_Inv)和企业利用式创新(Exploit_Inv)来衡量; 自变量Trust为公司所在地区社会信任水平; CV为控制变量; Ind、 Year分别为行业、 年份虚拟变量; ε表示残差。

四、 回归结果分析

(一)变量描述性统计

表1汇报了主要研究变量的描述性统计结果。从全样本来看, Exploit_Inv(Explora_Inv)的均值为0.965(0.873), 极差为5.357(5.011), 说明各企业开展利用式创新和探索式创新并不均衡, 各企业双元创新成果产出存在较大差异。Trust的均值为0.602, 最大值(最小值)为0.795(0.365)。这表明绝大部分受访者较为认同“社会绝大多数人是可以信任的”这一观点, 但不同地区社会信任水平存在较大差距。其他变量并无异常。

此外, 本文对主要变量进行了相关性分析。未汇报的结果显示, 社会信任与企业利用式创新、 探索式创新的相关系数分别为0.054、 0.049, 且均在1%的水平上显著。这说明, 社会信任与企业双元创新显著正相关, 初步支持了假设1。此外, 政府治理水平与利用式创新、 探索式创新的相关系数分别为0.039、 0.025, 且达到了5%的显著性水平, 说明政府治理水平与企业双元创新显著正相关。模型其他控制变量的相关系数相对较小, 绝大部分相关系数在0.4以内, 表明变量之间并不存在严重的多重共线性。

(二)实证结果分析

1. 社会信任与企业双元创新。表2汇报了针对假设1的多元回归结果。结果显示: Trust的回归系数均显著为正, 且均达到了1%的显著性水平。这说明, 企业所在地区社会信任水平对企业双元创新具有正向促进作用。可能的原因在于: 社会信任有助于构建社会关系网络, 提高外部投资者对企业的信任, 由此缓解企业融资约束, 从而为企业双元创新活动提供资源支持。此外, 浓厚的信任氛围会促使人们恪守诚实守信的价值观, 积极引导企业决策者在日常决策活动中关注环境保护和社会福祉, 这可以抑制管理者自利行为, 促使其投入更多的精力和资源用于企业双元创新活动。假设1得到验证。

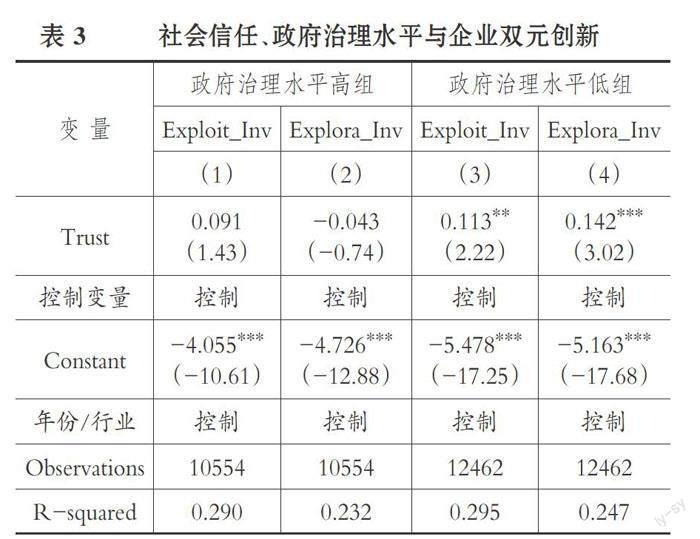

2. 社会信任、 政府治理水平与企业双元创新。表3汇报了针对假设2的多元回归结果。本文依据政府治理水平高低, 将样本细分为政府治理水平高组和政府治理水平低组。分组检验结果显示, 在政府治理水平高组, 社会信任对利用式创新和探索式创新的回归系数不显著。而在政府治理水平低组, 社会信任对利用式创新和探索式创新的回归系数显著为正。说明当政府治理水平相对较低时, 社会信任对企业双元创新具有更为明显的促进作用。原因在于: 良好的政府治理能够营造公平的营商环境, 提供良性市场竞争秩序, 以及提高资源配置效率, 这可为企业开展双元创新奠定基础。此时, 社会信任对企业双元创新的补偿效应随之降低。假设2得以验证。

3. 内生性分析。上述回归结果可能存在潜在的内生性问题, 本文拟采用两阶段最小二乘法进一步克服可能存在的内生性偏误。借鉴Pan等(2021)的思路, 选取地区宗教文化氛围(寺庙数量与地区人口比值)作为工具变量。(1)工具变量相关性。宗教文化在塑造伦理价值观、 营造信任环境等方面具有重要作用。我国的佛教文化历经朝代更迭而长盛不衰, 已经成为我国传统文化的重要组成部分。该文化所宣扬的“普度众生”“四无量心”等教义能够减少自利、 促进合作、 规范自身行为, 进而有利于社会凝聚力的产生和社会信任的构建。因此, 该变量满足了工具变量相关性要求。(2)工具变量外生性。地区寺庙数量作为纯外生变量, 并不会受到企业双元创新的影响, 也不会通过其他路径影响企业双元创新, 因此从理论上满足工具变量外生性要求。

表4汇报了2SLS第二阶段的回归结果。未汇报的工具变量检验结果显示, Kleibergen - Paap rk LM统计量的P值均小于1%、 Cragg-Donald Wald F统计量均大于临界值16.38, 表明工具变量不存在弱工具变量问题, 这进一步说明了选取的工具变量是合理有效的。回归结果表明: 在表4列(1)和列(2)中, Trust的回归系数分别为4.670、 4.449, 均达到了5%的显著性水平, 且前者明显大于后者。这说明在考虑了可能存在的内生性问题后, 本文的检验结果保持了相对较高的稳健性。

4. 其他稳健性检验。第一, 社会信任的替换。选取“中国城市商业信用环境指数”衡量公司所在地区的社会信任水平。该指标从信用投放、 征信服务、 失信违约惩戒等7个维度对我国各个城市的信用遵守状况进行评价衡量, 能够在一定程度上反映地区信用水平。实证结果与上文基本一致。第二, 考虑到发明专利、 外观设计专利、 实用新型专利为计数数据, 适合使用负二项回归估计系数。本文对全样本及创新产出数据大于零的样本使用负二项回归, 回归结果与主回归的结果一致。第三, 为避免专利申请数故意多报问题, 使用专利授权数度量双元创新产出, 回归结果未发生明显改变。第四, 社会信任可能与市场化程度、 法制环境等存在较强的相关性, 为避免可能的影响, 本文在回归模型中进一步控制地区法律环境、 金融发展程度、 市场化程度及受教育水平等变量。检验结果均与主回归的结果一致。

五、 进一步分析

(一)内在机制检验

1. 融资约束路径。对于“社会信任 —— 融资约束 —— 双元创新”这一路径, 本文基于中介检验三步法予以验证。关于融资约束(FC)的衡量, 本文借鉴Hadlock和Pierce(2010)的思路, 采用SA指数进行衡量①。具体中介效应检验结果见表5列(1) ~ 列(3)。在列(1)中, 社会信任对中介因子融资约束的回归结果显著为负, 且达到了5%的显著性水平, 这说明社会信任有利于缓解融资约束。在列(2)和列(3)中, 在控制了企业融资约束后, 社会信任的回归系数和显著性水平均有所降低; 融資约束的回归系数则分别为-0.250和-0.379, 且达到了1%的显著性水平。由此判断, 融资约束的中介效应成立。此外, Sobel检验显示, Sobel Z值分别为3.032和3.451, 其绝对值均大于0.97。这说明社会信任对企业双元创新的影响有一部分通过缓解融资约束来实现。融资约束路径得以验证。

2. 管理者自利路径。对于“社会信任 —— 管理者自利 —— 双元创新”这一路径, 本文依然采用中介检验三步法予以检验。其中, 对于管理者自利(MASI)的衡量, 本文主要借鉴王克敏等(2018)的研究, 使用管理者超额薪酬予以替代, 而管理者超额薪酬则使用企业前三名高管的实际薪酬与薪酬决定模型估计的正常薪酬之间的差额来测量。具体中介效应检验结果见表5列(4) ~ 列(6)。在列(4)中, 社会信任与管理者自利在5%的水平上显著负相关, 这说明社会信任能够抑制管理者自利。在列(5)和列(6)中, 在控制了管理者自利后, 社会信任的回归系数和显著性水平均有所降低; MASI的回归系数均显著为负, 分别为-0.145和-0.250。而且, Sobel检验显示, Sobel Z值分别为1.851和1.651, 其绝对值均大于0.97。由此判断, 管理者自利在社会信任影响双元创新的过程中发挥了部分中介作用。管理者自利路径得以证实。

3. 路径对比分析。表5的实证结果进一步显示: 在社会信任与企业利用式创新关系中, 融资约束的中介效应值为2.27%, 管理者自利的中介效应值为1.01%; 而在社会信任与企业探索式创新关系中, 融资约束的中介效应值为4.55%, 管理者自利的中介效应值为2.31%。可见, 相较于利用式创新, 社会信任更多通过融资约束和管理者自利这两个中介因子来驱动探索式创新。原因在于: 一方面, 相较于利用式创新, 探索式创新研发周期长、 创新幅度大, 因而对资金需求量更大, 因此, 从融资约束的视角看, 探索式创新对社会信任提供的资金更为敏感, 致使融资约束的中介效应更高; 另一方面, 与利用式创新相比, 企业探索式创新是对企业现有产品、 工艺、 组织架构的开发和革新, 创新强度更大, 这更需要管理者共智共力, 减少短视和自利行为, 集中更多注意力用于探索式创新。对此, 从管理者自利视角看, 探索式创新对社会信任所配置的管理者注意力更为敏感, 致使管理者自利的中介效应更强。

(二)社会信任与企业双元创新平衡

前文述及, 利用式创新和探索式创新是企业创新的两种重要模式。如果企业过分强调利用式创新, 则可能陷入“路径依赖”的困境, 导致结构刚性的生成和市场竞争强度下降; 如果企业过分关注探索式创新, 则易陷入创新陷阱, 导致组织消耗大量资源甚至导致失败(March,1991)。为此, 企业需要开展双元创新, 以保持创新的平衡和协同性, 进而提高创新的成功率(陈建勋等,2016)。然而, 鉴于企业资源的有限性, 加之两种创新活动所依托的组织架构、 知识基础、 创新模式等存在差异, 企业又陷入了两种创新活动难以平衡的新困境。在此情形下, 如何协调并平衡企业的双元创新成为创新实践中的突出问题。本文提出疑问: 社会信任有助于实现企业双元创新平衡吗?为检验以上问题, 本文构建模型(2), 具体如下:

Amb_BI=γ0+γ1Trust+∑γkCV+∑Ind+∑Year+ ε (2)

式中, Amb_BI为企业双元创新平衡。本文参考陈建勋等(2016)的做法, 采取有机平衡观的计算公式, 假设以x代表探索式创新水平、 y代表利用式创新水平, 计算公式1-|x-y|/(x+y)可用来测量二者的相对平衡度。Amb_BI区间为[0, 1], 该值越大, 平衡度越大。其余变量与上文一致。

具体实证结果见表6。结果显示, Trust的回归系数均显著为正, 这说明, 随着社会信任的提升, 企业双元创新趋于平衡。这是因为, 社会信任以诸多社会交换为基础, 能够降低交易风险, 规避管理者逆向选择, 实现委托方和代理方利益趋同。基于注意力基础观, 管理者能够减少对人际风险的担忧, 集中更多的精力贡献知识技能, 分享创意想法, 这有助于利用式创新和探索式创新获取互补性资源, 实现二者平衡发展。此外, 社会信任有助于提高组织成员互信水平, 促进高管团队成员互动和协作。对此, 高管能够较为清晰地知晓什么可以做、 什么不可以做, 寻找最佳平衡点, 这有助于削弱探索式创新与利用式创新的竞争效应, 既而推动平衡式创新发展。

六、 结论与启示

本文基于2010 ~ 2018年沪深A股非金融类上市公司数据, 具体分析了社会信任对企业双元创新的影响。研究结果显示, 社会信任对企业利用式创新和探索式创新均具有正向促进作用, 且社会信任对前者影响作用要大于后者。在经过内生性分析和稳健性检验后, 以上结论仍然成立。而且, 社会信任对企业双元创新的正向影响在政府治理水平低的地区更为明显。即, 社会信任这一非正式制度与政府治理水平这一正式制度存在替代效应。进一步研究发现, 社会信任对企业双元创新的促进作用主要是通过缓解融资约束和抑制管理者自利两条路径来实现的。其中, 相较于利用式创新, 社会信任更多通过融资约束和管理者自利这两个中介因子来驱动探索式创新。此外, 社会信任有助于实现企业双元创新平衡。

在数字经济时代, 企业迫切需要通过双元创新实现转型升级, 以在波谲云诡的市场竞争中赢取先发优势。然而, 当前企业技术创新更多依赖于法律法规、 内部治理等刚性监管, 但这些正式制度是不完备的, 无法做到面面俱到, 此时社会信任等非正式制度则起到了较好的辅助和补充作用。本文发现, 社会信任作为我国主流价值观的核心内容, 潜移默化地影响了管理者、 外部投资者等利益相关者的认知、 态度和行为, 并体现在缓解融资约束、 抑制管理者自利等方面, 进而促进了企业利用式创新和探索式创新。特别地, 在政府治理水平较低的地区, 社会信任对企业双元创新的驱动和引导作用会更为凸显。以上结果不仅呼应了Guiso等(2008)提出的“信任能够在一定程度上弥补正式制度薄弱性”的观点, 且对业界关于社会信任在驱动企业创新乃至构建创新型国家上的作用予以明晰的启发。基于以上讨论, 本文认为, 一方面, 政府等责任部门应充分发挥公共权力在优化诚信环境中的关键作用, 大力弘扬社会主义核心价值观, 建立健全社会征信体系, 营造诚信的营商软环境, 以此提高社会成员的互信水平。与此同时, 政府也需充分利用教育政策和网络媒体, 强化信任、 互惠、 合作等价值观培育, 加大对违约失信行为的惩处力度, 旨在为诚信建设提供基础保障。另一方面, 企业也需努力提高信用水平, 将社会信任所倡导的“诚实守信”等社会规范融入企业文化建设中, 强化组织成员对信任的敬畏感。与此同时, 企业也需建立行之有效的监管机制, 充分发挥对管理者机会主义行为的监督作用, 以此提高管理者失信的成本。总之, 相关责任主体不仅要重视法律、 契约等正式制度, 也要重视社会信任等非正式制度, 更要实现正式制度与非正式制度的交叉融合, 以此最大限度地助推企业双元创新。

【 注 释 】

① SA=-0.737×Size+0.043×Size2-0.04×Age。为便于理解,本文对SA指数进行了正向处理,处理后的值越大,表示融资约束程度越高。

【 主 要 参 考 文 献 】

毕晓方,翟淑萍,姜宝强.政府补贴、财务冗余对高新技术企业双元创新的影响[ J].会计研究,2017(1):46 ~ 52+95.

陈建勋,王涛,翟春晓.TMT社会网络结构对双元创新的影响 —— 兼论结构刚性的生成与化解[ J].中国工业经济,2016(12):140 ~ 156.

何晓斌,柳建坤,张云亮.行政审批制度改革与企业创新投入[ J].科研管理,2021(7):40 ~ 49.

凌鸿程,孙怡龙.社会信任提高了企业创新能力吗?[ J].科学学研究,2019(10):1912 ~ 1920.

劉笑霞,李明辉.社会信任水平对审计定价的影响 —— 基于CGSS数据的经验证据[ J].经济管理,2019(10):143 ~ 161.

王克敏,王华杰,李栋栋等.年报文本信息复杂性与管理者自利:来自中国上市公司的证据[ J].管理世界,2018(12):120 ~ 132+194.

徐宁,姜楠楠,张晋.股权激励对中小企业双元创新战略的影响研究[ J].科研管理,2019(7):163 ~ 172.

俞俊利,金鑫.政府治理、关系网络与资源配置效率[ J].中南财经政法大学学报,2019(3):55 ~ 63+84.

Algan Y., Cahuc P.. Inherited trust and growth[ J].American Economic Review,2010(5):2060 ~ 2092.

Allen F., Qian J., Qian M.. Law, finance, and economic growth in China[ J].Journal of Financial Economics,2005(1):57 ~ 116.

Ang J. S., Cheng Y., Wu C.. Trust, investment, and business contracting[ J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2015(2):569 ~ 595.

Bj?rnskov C. How does social trust affect economic growth?[ J].Southern Economic Journal,2012(4):1346 ~ 1368.

Cao Q., Gedajlovic E., Zhang H.. Unpacking organizational ambidexterity:Dimensions, contingencies, and synergistic effects[ J].Organization Science,2009(4):781 ~ 796.

Dong W., Han H., Ke Y., et al.. Social trust and corporate misconduct: Evidence from China[ J].Journal of Business Ethics,2018(2):539 ~ 562.

Grazia C., Nicoletta C., Luisa M. M.. Financial constraints and public funding of eco-innovation: Empirical evidence from European SMEs[ J].Small Business Economics,2018(1):285 ~ 302.

Guiso L., Sapienza P., Zingales L.. The role of social capital in financial development[ J].American Economic Review,2004(3):526 ~ 556.

Hadlock C. J., Pierce J. R.. New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index[ J].The Review of Financial Studies,2010(5):1909 ~ 1940.

Jha A., Chen Y.. Audit fees and social capital[ J].The Accounting Review,2015(2):611 ~ 639.

Li X., Wang S. S., Wang X.. Trust and stock price crash risk:Evidence from China[ J].Journal of Banking & Finance,2017(76):74 ~ 91.

Lu J. W., Song Y., Shan M.. Social trust in subnational regions and foreign subsidiary performance: Evidence from foreign investments in China[ J].Journal of International Business Studies,2018(49):761 ~ 773.

March J. G.. Exploration and exploitation in organizational learning[ J].Organization Science,1991(1):71 ~ 87.

Pan Z., Liu L., Bai S., et al.. Can the social trust promote corporate green innovation? Evidence from China[ J].Environmental Science and Pollution Research,2021(1):1 ~ 17.

Wong Y. J., Lee C. Y., Chang S. C.. CEO overconfidence and ambidextrous innovation[ J].Journal of Leadership & Organizational Studies,2017(3):414 ~ 430.

Wu W., Firth M., Rui O. M.. Trust and the provision of trade credit[ J].Journal of Banking & Finance,2014(39):146 ~ 159.

(責任编辑·校对: 黄艳晶 许春玲)

【基金项目】国家社会科学基金项目“代际传承中的社会资本与家族企业创新投入机制研究”(项目编号:19BGL042);河南省教育厅人文社会科学研究一般项目(项目编号:2020-ZDJH-372)