充分有效利用水资源 保障“藏粮于地”战略定位

2023-06-15穆月英张哲晰陈宏伟刘凯闫豪玮

穆月英,张哲晰,陈宏伟,刘凯,闫豪玮

(1. 中国农业大学 经济管理学院,北京 100083;2. 农业农村部 农村经济研究中心,北京,100810;3. 商务部国际贸易经济合作研究院,北京 100710)

水利是农业的命脉,更是粮食生产的命脉。保障国家粮食安全,深入实施“藏粮于地”战略,水资源与土地资源的合理匹配至关重要。要从我国缺水的基本国情出发,充分有效利用水资源,加快推进农田节水,大力发展节水型农业,确保粮食生产对水资源的需求,提高水资源对粮食增产的保障程度,实现粮食生产持续稳定增长,充分满足人民生活和国民经济对粮食的需求。

在水资源禀赋的制约下,我国粮食生产持续承压。关于粮食生产水资源利用的研究,已有研究对现有的节水手段带来的粮食增产效果和省水效果存在分歧,但在合理利用水资源有利于增强粮食安全方面结论是一致的。在我国,拥有相对平坦、肥沃的耕地具有粮食生产优势的区域,水资源相对匮乏,水资源继续开发的空间十分有限[1⁃2]。我国在加强粮食生产水资源合理利用方面还有较大空间[3⁃4],以水资源的合理利用促进粮食安全势在必行。合理应用农田节水设施可降低粮食生产成本[5],显著提高粮食产量[6⁃7],有助于促进农业技术进步[8],有利于农业可持续发展[9⁃10],进而增强粮食安全。但是,发展节水农业需要大量的前期投入,致使粮食生产成本增加;现阶段,在我国部分地区节水技术的使用非但没有节水效果还进一步导致灌溉用水量的增加[11]对粮食种植也具有“挤出效应”[12]。总之,发展节水技术是合理、高效利用水资源的必经之路,有利于粮食生产的“藏粮于技”,长期来看有利于粮食安全。已有相关研究偏向于将水资源作为约束,或者对节水技术、节水效率等通过模型进行实证研究[13⁃14],研究着重于单一方面对我国粮食生产的影响,有必要在水视角下对中国粮食生产与粮食安全进行综合性研究。

综上所述,本研究在水资源视角下,分析水资源如何制约我国粮食生产,并进一步分析粮食生产节水利用方面表现的不足,最后根据分析结果探讨水视角下粮食生产可持续发展与增强粮食安全的对策。

一、水资源成为制约我国粮食生产的突出因素

水与种子、化肥一样,并称为粮食生产的三大要素,全国灌区粮食平均单产是旱地单产的2~4 倍,我国农产品主要产出于灌溉耕地,全国耕地50%的灌溉耕地生产约占全国粮食总量的75%,以及90%以上的经济作物。与此同时,我国社会经济发展总体用水需求不断增加,与农业生产用水形成了竞争,随着人口增长和食品消费结构升级带来粮食需求增加,进而给农业生产用水造成巨大压力。

首先,粮食生产因“水”面临的多重风险。随着工业化和城镇化进程的加速,工业用水和生活用水大量挤占了农业用水。2000-2020 年农业用水占比由68.8%减少至62.1%[15⁃16]并呈现继续下降的趋势(见图1)。

图1 我国水资源利用量走势

与此同时,受全球气候变暖的影响,我国六大流域的地表径流趋于减少,粮食主产区旱灾频发且受灾面积和持续时间明显增加,2020 年全国旱灾受灾和成灾面积分别为835.2 万公顷和408.1万公顷,因旱造成粮食损失236 亿公斤(见图2)。降雨不足和地表水严重短缺迫使大量超采地下水维持粮食生产用水需求,由此引发了地下水超采问题,也引发一系列的生态环境问题。为此,近几年国家在粮食主产区的河北省实行冬小麦季节性休耕政策试点,可见,水资源利用直接关系到我国的粮食安全。

图2 全国农作物因旱灾受损情况

其次,粮食生产与水资源禀赋时空很不匹配。从空间维度上看,我国水资源禀赋差异较大,呈现南多北少、东多西少特点,而北方地区粮食播种面积和产量快速增加,全国粮食生产向水资源量较少的北方地区进一步集聚,耕地面积占全国51%的北方地区,水资源拥有量仅占全国的20%,但生产了全国60%的粮食。与此同时,我国粮食生产区域分布由历史上的“南粮北运”,已经形成“北粮南运”新格局,我国粮食生产与水资源利用在空间匹配上的问题,将阻碍粮食生产的可持续发展。从时间维度上看,粮食主产区的主要种植模式之一是“小麦—玉米”两熟制,而北方冬季寒冷干燥,小麦需水高峰期在冬季,显示出北方粮食主产区雨热资源与粮食生产季节不同步,即粮食生产水资源利用时间上的错位问题,可见,水资源的有效利用成为促进粮食生产发展的必要条件。

第三,灌溉水压力影响粮食生产结构。从区域看,北方粮食主产区对保障我国粮食安全至关重要。实践中,北方粮食主产区灌溉水消耗量居高不下,水资源开发利用率平均为44%,地下水供水比例为43%,高出全国平均水平近30 个百分点。2015-2019 年北方粮食主产区灌溉用水量平均为1000 亿立方米,占全国比重平均为26.7%,两个指标均高于2000-2004 年水平。灌溉水压力造成灌溉成本提高,一方面,影响单产以及单位面积的净收益的稳定性,倾向于相对耐旱作物的选择,从而影响粮食生产结构;另一方面,促使生产者选择其他生产要素(化肥和机械等)替代灌溉水,生产要素的重新组合也会影响到粮食生产结构。

二、我国粮食生产节水利用机制尚待完善

(一)农田水利设施损耗问题严重

农田水利设施不完备导致旱灾发生的频率较高,因干旱造成的粮食损失比重居高不下,近10年平均每年因干旱损失粮食超过600 亿斤。可见,减少旱灾粮食生产损失是增产粮食的重要途径,完善抵御旱涝灾害的农田水利设施对保障我国粮食安全至关重要。在政府财政支农资金的支持下,我国农田水利建设取得巨大成效,耕地灌溉能力得到巨大提升,有效灌溉面积和有效灌溉率不断增加。与此同时,我国农田水利施设存在基础薄弱、损耗严重问题。根据图3 可以看出,2011 年我国有效灌溉面积仅为6168.16 万hm2,有效灌溉率为38.46%,到2020 年,我国有效灌溉面积达到6916.05 万hm2, 有效灌溉率为41.29%[17],有效灌溉面积增加了747.90 万hm2,年均增长率1.15%,有效灌溉率增加了2.83%,但我国有效灌溉率处于较低水平,说明我国农田水利设施仍有待进一步完善。

图3 全国农田有效灌溉情况

(二)农业节水技术发展相对滞后

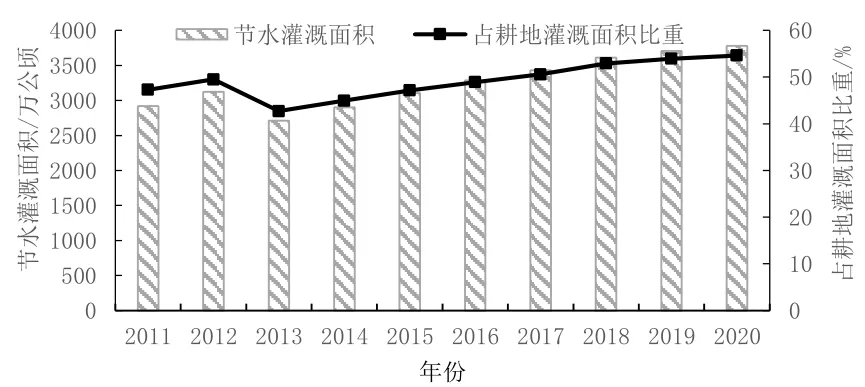

《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》提出要发展节水农业,加快推广抗旱品种,农艺节水保墒技术,管道输水、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术。宏观层面,全国节水灌溉面积虽然出现了一段时间的下降,但总体上呈现出不断上升的趋势,从2011 年2917.15 万公顷增加到3779.6 万公顷,增长了29.53%,占耕地灌溉面积的比重从 47.31% 增加到 54.65%(如图4 所示)。

图4 全国节水灌溉面积及其所占比重

从农业节水技术不同类型来看,农业节水技术包括喷灌、微灌、低压管灌等,由图5 可知,2020 年我国各类型节水灌溉面积从大到小依次是低压管灌、微灌、喷灌,2011-2020 年三类节水灌溉面积总体上均呈现出增加的趋势,其中,低压管灌面积从2011 年的713.04 万公顷增加到2020 年的1137.46 万公顷,年均增长3.75%,微灌面积从2011 年的261.39 万公顷增加到2020 年的720.26 万公顷,年均增长10.67%,喷灌面积从2011 年的318.18 万公顷增加到2020 年的461.33 万公顷,年均增长4.78%。总体而言,我国采用农业节水技术的耕地面积增速较快,但相较于2020 年1.69 亿公顷的农作物播种面积,我国的农业节水技术仍发展缓慢。

图5 喷灌、微灌、低压管灌溉面积情况

微观层面,节水政策实施过程中存在节水技术推广与农户实际采纳脱节的现象,对冀鲁豫地区粮食种植户的调研结果表明,采用节水灌溉技术的农户占比为36%,当前节水灌溉技术的普及率仍有较大提升空间,节水技术扩散过程较为缓慢,而且对于粮食作物的节水技术推广速度远落后于经济作物。

(三)水资源利用上的“回弹效应”

灌溉用水“回弹效应”,即灌溉技术进步和用水效率提高,而灌溉用水量却没有下降到预期水平。在利润最大化驱动下,农户在作物选择、轮作方式、灌溉面积等方面做出行为调整,灌溉面积扩张与种植结构需水化变动导致耗水增加。同时,种植结构由低耗水作物向高耗水作物转变所导致的灌溉水增加幅度远高于滴灌等现代节水技术可实现的节水潜力。FAO 也曾就此发出风险预警,若不加以管控,水资源利用技术进步和用水效率的提高可能无法实现粮食安全与水资源压力的脱钩。

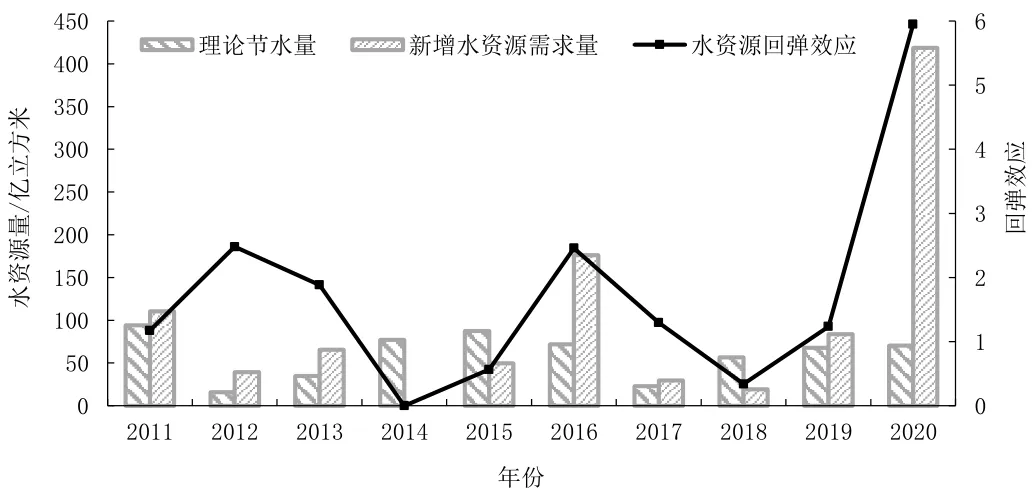

利用粮食生产用水量和粮食产量数据,测算技术进步所产生的粮食用水“回弹效应”。根据理论节水量和新增水资源需求量的数值,将回弹效应R 划分为以下几种类型:R>1 表示回火效应,新增水资源需求量超过理论节水量,总用水量增加,理论节水量被新增水资源需求量完全抵消;0 图6 粮食生产用水回弹效应测算 农业水费是维系农田水利设施正常运行,提高水资源利用效益和效率,保证农业综合生产能力的重要经济来源。从现实的角度来看,我国农业水价不足供水成本的50%,导致农业用水效率偏低。由于用水计量手段不完善,导致许多地方通过行政手段“按亩均摊”收费或免收水费的方式,淡化农户节水意识,也难以体现收费的公平性原则。而农业水价提高会增加农户农业生产成本,影响农户收入和从事农业生产的积极性,同时,农业水价提高导致农业用水减少,进而对农业产出产生影响。总体而言,合理科学的农业水价是节约用水、农业增产、农民增收的关键,但因地、因时制宜的农业水价形成机制仍有待完善。 实施“藏粮于地”战略,要面对我国粮食生产水资源利用的现状和问题,遵循需水规律,同时结合区域特点,在以下五个方面加大工作力度。 一是通过水资源有效利用保障“藏粮于地”。各地区根据自身水资源禀赋制定更高要求的粮食安全策略,在确定粮食生产规模、农业种植结构,粮食作物产量等方面要充分结合水资源的有效利用。我国南北方、东西部的水资源禀赋差异较大,粮食生产与水资源禀赋时空很不匹配。因此,要重视利用水资源的刚性约束制定粮食安全对策,在粮食生产和供给方面,要综合考虑各地区的粮食生产地区比较优势,进行差异化的用水配套管理,提升粮食生产土地产出率,保障“藏粮于地”战略定位。 二是健全农田水利设施管理体系。水利设施是农业基础设施的重要构成,也关系到农业现代化水平的提升。我国农田水利设施分布分散、地区差异大、使用周期性的特征增大了农田水利设施的管理难度,同时我国农田水利设施已具备一定规模,进行科学的管理对农田水利设施发挥作用具有重要的意义。因此,政府相关部门要对农田水利设施制定科学的检查和管理制度,地区可以组织管理团体,加强日常管理工作,减少设施损耗,保障农田水利设施的正常运行。 三是促进农业节水技术的全面推广。农户对节水技术的采纳与否,关系到农业节水技术的推广和普及,而保障农户利益是农业节水技术推广取得成效的关键。一方面,节水技术的采用,有可能因为管道等的购买加大农户生产成本,因此,有必要结合政府补贴实施节水技术推广。通过节水技术补贴提高节水技术利用率,缓解节水技术利用面临的技术风险。另一方面,加强节水教育和技术培训力度,积极引导农户持续、自发采用优质节水技术,并且完善农业节水技术推广后的服务体系,成立专门化的服务机构,结合农业生产实践提供合理科学的服务。 四是建立节水补偿机制,激发农户节水内生动力。农业生产节水具有正外部性,而农户往往难以获得农业生产节水所带来的收益,却需要承担农业生产节水的投入成本,故农户普遍缺乏内生节水动力。建议政府结合地区水资源禀赋、社会经济发展水平对农户提供科学合理的节水补偿。在补偿方式上,采用资金补偿和技术补偿相结合的方式;在补偿标准上,以节水量补偿为主,通过信息化用水管理系统实施精准补偿。 五是加快推进农业水价综合改革。农业水价综合改革是发挥农业节水潜力的重要举措。一方面,各地区应因地制宜进一步深化改革,通过典型引路扩大改革范围,多并举措补齐改革奖补资金缺口,实地调研做好改革绩效评价。另一方面,进一步完善农业水价的形成机制,价格是市场最有效的调节手段,农业水价形成机制是农业水价综合改革的关键,管理部门应统筹研判水价提高、用水量减少、增产增收对农业生产的综合影响,在充分考虑农民可承受能力的情况下,把握农业水价调整的时度性,使农业水价更有效的体现出水资源的价值。

(四)农业水价形成机制不够完善

三、保障粮食安全的水资源利用对策