山西朔州平鲁博物馆馆藏陶瓷器赏析

2023-06-09赵俊兰

赵俊兰

摘要:山西地区窑口数量众多、分布广泛,如交城窑、八义窑、平定窑、介休窑、浑源窑、霍州窑等,尤以长治八义窑红绿彩瓷、平定窑白瓷等最为著名。平鲁博物馆作为山西朔州重要的文物收藏机构,馆藏资源丰富,藏品达上万件。本文选取平鲁博物馆几件不同时期的陶瓷器进行赏析,以飨读者。

关键词:平鲁博物馆;陶瓷器;赏析

夹砂细绳纹双耳陶鬲(图1),通高18、口径13.5、腹径15.1厘米,重1.659千克。1986年出土于山西平鲁南梁战国墓。夹砂灰陶,质地坚硬,呈黑灰色,夹砂粗糙。侈口,短粗颈,溜肩;腹部鼓圆,装饰划纹和细绳纹。底有三尖状柱,一足残缺。该件器物底部有烟熏痕迹,使用特征十分明显。

这件陶鬲出土于战国时期的墓葬,是春秋战国时期西部戎的典型炊具。1986年,山西省考古研究所平朔考古队在平鲁区南梁发掘了200余座战国墓,出土一批具有游牧民族文化特征的随葬品。[1]这件双耳陶鬲便是其中之一,为手制而成的夹砂陶器,整个器表呈灰色。鬲表装饰有繁密的绳纹,这种形态的鬲在中原地区的古代文明中并不多见,为此依其器型可以推知,在春秋战国时期平鲁地区应是处于游牧文明和中原农耕文明的集中地,这一时期的居民在这片土地上兼收并蓄两种不同文明,这些具有鲜明特征的器物即是明证。在这里需要强调的是,从考古发掘资料来看,陶鬲可以分为实用器和明器,实用器多为夹砂灰陶,胎质较硬,器壁较厚;而明器则多为泥质灰陶,胎质比较疏松,胎体比较光滑,据此可以推测该件陶鬲为实用器。

鬲是一种炊煮器,在新石器时代晚期就已经出现,为古人生活的一种重要工具。其基本形态为侈口、圆腹,外加3个袋足。在古代生活遗址和墓葬中常有陶鬲出现,可知其与人们产生了紧密的联系。在青铜时代,青铜鬲成为一种重要的礼器。青铜鬲是在陶鬲的基础上发展而来的,在青铜器物群中占据着重要的位置。直至战国时期,鬲才逐渐退出历史舞台,尤其在秦汉以后几乎少见陶鬲的踪影。鬲在历史的长河中涤荡上千年,在鬲的发展演变中,充分展现了古代社会习俗和工艺美術水平,形成了丰富多彩的鬲文化。鬲已然深深融入古人的生活之中,有些学者将其称为中国远古文明的活化石。

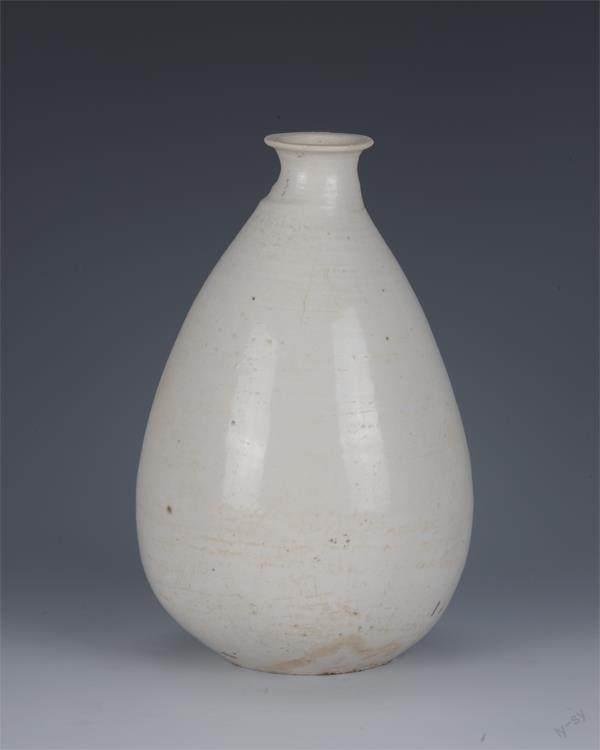

白釉垂腹瓷瓶(图2),通高19、口径4、腹径12.1、底径6.3厘米,重0.524千克。2013年出土于辽代墓葬。小口,折沿,垂腹,下部浑圆,圈足。胎质细腻,胎体紧致。器身施白釉,釉色洁白光亮。瓷瓶底微凸,有窑裂,六支钉痕,这是叠烧工艺的表现形式。在瓷器中,垂腹作为腹部的一种表现形式也是较为常见的。由于腹部自上而下腹径增大,犹如悬胆状,所以有些学者也把垂腹称之为胆形腹。

2013年,平鲁文物管理所在向阳堡乡代井沟村北300米处发掘了一座辽代墓,这件白釉垂腹瓷瓶就是出自于该墓。从墓葬出土器物可以反映出当时陶瓷制造业的工艺水平,这件白釉瓶可谓是这一时期的精品,也从侧面说明了该时期的陶瓷技术已经具备很高的水平。其中值得注意的是,在辽代的白瓷和金代的瓷器中,大都存在器物内壁和底部有粘支钉或者垫圈的现象,这说明当时白瓷烧造一直在沿用叠烧工艺。

辽代白釉俗称“辽白”,是辽代众多瓷器品种之一。白釉瓷器的造型来源可以追溯到金属器和皮革等原有造型,是在该类器物造型基础上与中原文化进行融合而逐渐发展而来的,故而具有鲜明的民族特征,如鸡冠壶、穿带白瓷瓶、盘口瓶等,具有较强的实用性,与游牧民族的生活习性比较相符。[2]

辽代白釉有两种:一种是白中略带淡黄色,一种是洁白光亮。通常情况下,早期的白釉瓷大都带有淡黄色;到辽代中期以后,尤其是辽代末期至金代,这种洁白光亮的釉色瓷逐渐增多,这主要是由于瓷器烧造过程中产生的化学反应不同。在辽代初期,白瓷烧造主要是在氧化环境中进行,导致白釉中会略带黄色;到中期以后,白瓷烧造是在还原的环境中烧成,故而釉色相对洁白光亮。[3]辽代陶瓷胎质可以分为高温胎质、半瓷陶胎和低温陶胎三类。这件垂腹瓷瓶属高温胎质,胎质呈牙白色,胎质原料细腻、颗粒较小、密度大。在这里需要强调的是,所谓的白釉是透明釉,并不是釉的本身为白色。考古资料表明,我国白瓷在北朝已有之,隋唐至辽金时期白釉瓷在我国北方地区瓷窑为主要产品,窑址遍布山西、陕西、河南、河北等地。

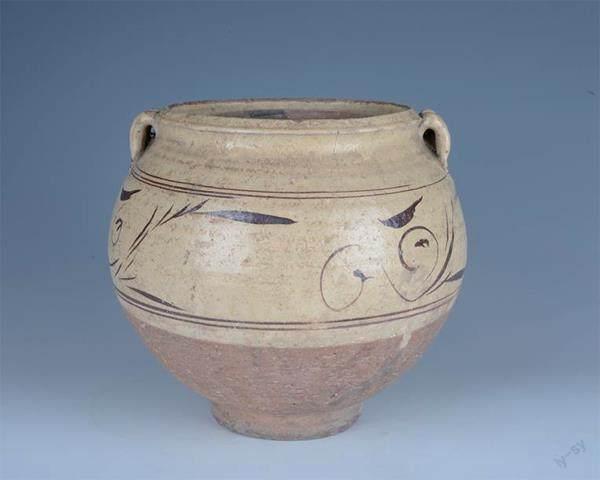

白釉褐花双系瓷罐(图3),通高21.1、口径16、腹径24、底径10.3厘米,重2.698千克。唇口,溜肩,鼓腹,高圈足,贴塑双系耳。胎质较粗,器身施白釉,釉面不匀。腹部饰两周褐彩弦纹,间饰一墨彩花草,运笔潇洒随意。器身下部无釉,为黄褐色胎体。

此罐的器型较为规整,时代特征明显。从这件器物的装饰工艺和施釉工艺来看,其应产生于金代初期,这一时期的白瓷大都是利用原有窑口烧制,工艺水平相对较低,产品略显粗糙,且胎质比较粗厚,在烧制过程中瓷器和火焰直接接触,使釉面相对浑浊。但需要指出的是,该时期白釉印花、白地黑花以及红绿彩装饰逐渐得到恢复和发展,这似乎也从侧面反映了金代制瓷工艺在宋代的基础上有了继承和发展。金代初期的瓷器在烧制技术上多受北宋磁州窑的影响,砂圈叠烧法一直沿用,在瓶、罐等器物上往往施半釉,这正是此种烧造法的表现所在,但也导致了金代时期的白瓷通常胎体较薄,釉色不稳定,有些瓷器的釉色略带青黄色。

金代白瓷窑口分布比较广泛,在山西、山东、陕西、河南、河北和安徽等地均有分布。金代瓷器的产品也是比较多元的,装饰工艺多样,色彩比较丰富,有着浓郁的民族特色和时代特点。在山西地区,有浑源窑、介休窑、孟家井窑、盂县磁窑坡窑、长治八义窑等,不同窑口生产的白瓷有着各自的特征。据学者统计,在山西地区发现的金代窑址多达六七十处,如平定窑、阳城窑、大同窑、临汾窑等,这些窑口均生产白瓷,且有着较高的质量水平,例如胎釉、印花、镂雕等工艺可谓是大放异彩。金代白瓷通常采用覆烧法和砂圈叠烧法,所谓叠烧法,是将碗、盘等器坯一个个摞起来,放入匣钵内烧造,器坯足部通常无釉,内底相应将釉刮去一周,形成比器足稍大的“砂圈”。[4]可以说,这一时期山西地区的各窑口白瓷生产十分繁荣,这主要得益于社会上对于白瓷有着独特的喜爱之情。据《金史》记载:“收国元年(1115)正月,壬申期,群臣奉上尊号。是日即皇帝位。上曰:‘辽以宾铁为好,取其坚也。宾铁虽坚终亦变坏。唯金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。于是国号大金,改元收国。”另外,《大金国志》中有“金俗好衣白”的记载,可见女真对白色有着特殊的情感,这也导致金代社会对白瓷有着普遍推崇的心理。当然,金代白瓷的产生与瓷器生产工艺、经验的积累发展有着密切的关系,更与当时的经济发展和政治发展有着一定的关系。

青花牡丹花卉纹瓷觚(图4),通高39.5、口径20.5、腹径17.2、底径14厘米,重7.38千克。喇叭口,长颈,鼓腹,底外撇,底径小于口径。此器造型挺拔规整,胎质细腻,釉面光洁,胎釉结合紧密。通体白釉青花,青花发色深沉。纹饰繁缛,构图紧密有致,主体纹饰为牡丹纹,牡丹缠枝纹铺地,落落大方,富丽堂皇。

觚为古代酒器的一种,在新石器时代就已经出现,商周时期青铜觚较为流行,是商周时期一种重要的礼器,在青铜器物中占据着重要的地位。随着觚的功能演变,到宋以后,觚逐渐被称为“花觚”。而瓷觚则出现在元代以后,主要流行在明代嘉靖、万历至清代乾隆这一阶段,这一时期的瓷觚主要有着装饰功用,是常用的陈设器。从传世器物来看,元代青花觚基本上保留了青铜觚的造型;到明清时期,青花觚造型表现得更为丰富,线条变化十分流畅,多用于陈设插花之用。

总体来说,清代花觚主要盛行于清代前期,装饰题材丰富多元,有缠枝花卉、人物故事、花鸟等,纹饰繁缛,层次多元,时代特征明显。自乾隆后期,清代花觚逐渐衰退。器型上,清代花觚与明代花觚相比较而言,腹部表现得更为粗壮,器型表现得更加圆润。这件器物整体造型规整,釉面硬亮温润,时代特征明显,应该为康熙朝的民窑精品。

康熙时期的花觚造型由单一的筒形状向喇叭状转变,彻底改变了顺治时期造型古朴的形状,这时期腹部更为突出,弧线曲张,线条更为明朗,高圈足外撇明显。装饰工艺更为丰富,青花装饰题材也更加多元,其所绘内容有人物故事、山水自然、飞禽走兽、花鸟鱼虫等。正如有学者指出的那样:“清代各朝花觚形成了自己独特的设计风格,顺治的古拙、康熙的优美、雍正的隽秀、乾隆的繁缛,清代花觚的造型和装饰皆极为丰富多样,所表现的不仅仅是其实用性或其装饰风格,而实际上很大部分体现了当时统治者的一个审美趋向。”[5]

平鲁历史悠久、文脉厚重,汉代为中陵县,北魏为畿内地,唐代设保大栅,明代建平虏卫,清代改为平鲁县,隶属朔平府。平鲁地区文物资源丰富,陶瓷生产历史悠久,据考古资料表明,该地区出土过两周、秦汉、唐宋等各代的鬲、罐、碗、壶等陶瓷器。2012年7月13日,平鲁区博物馆正式建成并对外开放。历年来平鲁博物馆通过考古发掘、征集等方式收集可移动文物,呈现多元化发展,博物馆藏品不断丰富,藏品资源也得到了充分利用,有效地发挥了博物馆的公共文化服务功能。

参考文献:

[1]平鲁区文物旅游局.平鲁文物图志[M].太原:三晋出版社,2018:185.

[2]张鸿超.浅谈馆藏“辽白瓷”[J].文物鉴定与鉴赏,2017(06):67-69.

[3]张学.陶瓷收藏入门图鉴[M].南京:译林出版社,2014:119.

[4]刘淼.考古发现的金代定窑瓷器初步探讨[J].考古,2008(09):59-73.

[5]刘旸.清代花觚的艺术史研究[J].沧桑,2014(03):227-229.

作者简介:

趙俊兰(1988—),汉族,山西朔州人。本科学历,历史学专业,助理馆员,研究方向:博物馆。