问题分析性写作:分析原则、模式及其教学策略

2023-05-30石修银

石修银

【关键词】问题分析性写作;分析原则;分析模式;教学策略

问题分析性写作,就是以问题分析为思考起点的说理性写作。“人们早已认识到,提出和分析问题的能力,是认知能力的要核,问题在科学方法中被看作是科学的动力源和逻辑原点。”[1]中学生的说理性写作是依靠思维,通过语言载体来表达自己的所思所想,达到交流思想的目的。思维是写作活动的核心,而让学生学会问题分析性写作,不仅可以引导学生关注现实社会,更能培育学生多维度、多层次分析的能力,促进学生思维的发展与提升。

让学生学会问题分析性写作,也是课标的要求。《普通高中语文课程标准(2017 年版》在“学科核心素养”中指出:“思维发展与提升是指学生在语文学习过程中,通过语言运用,获得直觉思维、形象思维、逻辑思维、辩证思维和创造思维的发展,促进深刻性、敏捷性、灵活性、批判性和独创性等思维品质的提升。”[2]可見,思维发展在课标与教学中占据核心地位,而学生辩证思维、逻辑思维和创造思维的发展,离不开问题的发现与分析。

然而,问题分析性写作并未得到教师的充分关注,学生写作大多还是以陈述理由为主的封闭式论证。比如2022 年高考全国Ⅰ卷作文题,大多数考生的写作思路是:工作、生活首先要打好基础,努力打造本手;在此基础上,打造妙手,彰显自己的价值;如果不这样就会变成俗手,生命平庸甚或贻害社会。这样的思路没有指出观点所针对的“问题”(比如人们忽视打造本手),也没有分析打造本手可能会遇到的“问题”(比如人们的不解、落实时的瓶颈),缺乏思辨分析、问题分析的意识,文章也就没有针对性、深刻性以及改变现状的建设性。

产生这种现象的原因有二。一是课标与教材中没有说理性写作的理论与具体可行的方法,更没有对说理性表达失误的分析与矫正示范;二是教师缺乏说理性写作的意识,在这方面所作的探索十分有限。因此,探讨问题分析性写作及其教学策略有其现实的迫切性。

一、问题分析性写作的重要原则

英语中的“ 问题”有question、problem 两种说法。question 指有答案、有共识的问题;problem 指难题,是需要探索解决的,尚无共识的。问题分析性写作中的问题应该是problem,这个“问题”分为初级、高级两个层级。

初级的问题是指基于某种事实,对其发生原因产生的追问。“从心理学角度看,问题意识是指人们在认识和实践活动中因遭遇到矛盾和疑难而产生的困惑、怀疑和欲求解决的心理状态。强烈的问题意识能够促使个体主动去发现问题、分析问题、解决问题。”[3]这往往应用于文章的开头,即提出基于现实的“问题”与自己要研究的“问题”,使文章有思考的方向,也就体现出思考的针对性、迫切性,彰显现实价值,折射责任意识。

高级的问题是指向认知改变、指向真理探寻的问题,是最有价值、最为需要的问题。笔者和董毓教授在微信上作了交流,董教授回复:“我们首先讨论的问题,是那些需要认知和需要作出决策的两大方面的问题,人生中遇到的问题多以这两大类为基础。而决策的问题常常需要以认知的问题的解决为前提。因此,我们集中讨论的重点问题,是那些认识真理的问题。”但从中学生的问题分析性写作来看,由于认知、视域与环境等原因,写作中的“问题”大多属于初级层面。本文就是基于这个现状对问题分析法的“问题”展开研究的。

问题分析性写作,其核心就是问题分析,审视问题的特质、认知心理与说理要素,它具备如下三个特点。

一是推进性。董毓认为:“问题是有来源的,观念和情境构成的网形成了问题;而问题本身又要推动,甚至决定对这个网的发展。问题以自己的形式反映认知的复杂和变化的状态。”[4]这在写作实践中表现为问题链的形成。比如以“青年当有科技情怀”为主题,一学生这样写《莫让施一公之叹再次响起》:

第一步,提出问题。施一公慨叹:在清华大学就读的全国高考状元,基本上首选的专业是金融。进而分析问题的危害,指出这种现象让人忧心:青年缺乏抱负,源自对社会责任的无视;如果这样的青年普遍存在,于社会、于国家的危害是什么?

第二步,分析问题的原因:为什么今天的青年缺少社会责任感?

第三步,指出解决这个问题的必要性:(1)青年强则国强,强烈的社会责任感促使生命强大,更带动国家发展。(2)作为新时代有担当的青年,应与中国梦同频共振,不被眼前的功利驱遣,守护时代赋予的责任。

第四步,举例来谈今天的中国青年当有科技情怀,该解决什么问题。

这就构成一个追问推进的问题链与思维流,文章带着问题不断深入探讨,演绎高阶思维的深度写作,彰显交流互动的说理姿态。

二是多维性。董毓认为:“对这样的多层、多维、并在相互联系中运动的问题,准确的问题分析就必须是多维的和流动的,必须是构成、功能、系统、认知、历史、社会等综合的视角。”[5]中学作文中,思考问题的维度有二。一是关系维度。这是指向问题关系方各自思考出发点的分析。如谈论环境问题,可从关系环境的企业、当地政府与周边群众三个视角,讨论分析他们各自思考的出发点。二是社会维度。美国学者徐贲认为:“说理之文(essay),它是作者写给别人看的,所以必须考虑到它的公共性,必须考虑到别人会要求提供什么论据,可能会有不同意见,如何才能说服他们。”[6]同样是环境问题,就应思考社会中的法律界、道德界、经济界等对环保的不同看法。通过这样多维的分析,能够促使问题的原因、性质等得到全面认识。

三是可信性。一方面,问题要具有真实性。说理性写作中常见“稻草人”现象,即虚拟一个不存在的问题来探讨。比如2020年全国高考Ⅰ卷作文题:“齐桓公、管仲和鲍叔三人,你对哪个感触最深?”有考生以《唯有包容能致远》为题,文章提出一个问题:现在社会上有人认为“不要包容他人,只需考虑自己即可”,这个问题就缺乏真实性,因为没人不知道包容的意义,只是因为自私、情绪、短视等,不肯包容他人。可以把问题换为:“有人担忧:我会包容他人,但别人不一定会包容我。”另一方面,问题要来自生活中,且具有代表性、典型性。比如,下面两个问题:

1. 有人提出:我是企二代,拆二代,父母的财产让我衣食无忧,我为什么要苦苦读书?

2. 有人提出:现在很多大学生都无法就业甚至做低端劳力工作,我们农民、一般工薪阶层的孩子,读书还有希望吗?

显而易见,问题1 不具有普遍代表性,因为企二代、拆二代人数不多;问题2 则具有代表性,很多农民的孩子、城市工薪阶层的孩子占了学生的大多数。如果先探讨问题2,再探讨问题1,那未尝不可。如果写作时间有限,就应当选择生活中最典型、最具有代表性的问题进行探讨。

二、问题分析性写作的模式例析

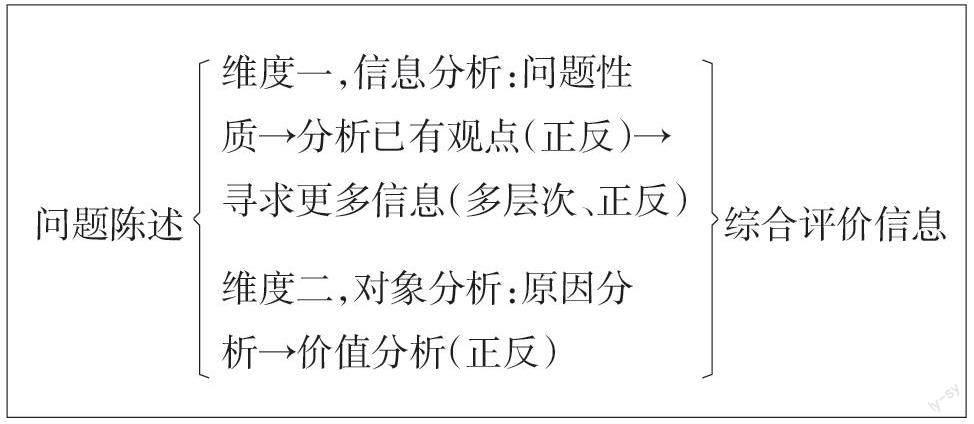

董毓认为:“对问题的全面分析,应该是以下两方面的综合:关于对象的分析;关于其他思维性质、形成和发展的分析。”[7]考察作文实践与说理特点,问题分析可以采用如下模式。

在这个模式中,对现象式问题与观点式问题的分析,提出问题的内容有些差异。

先来看现象式问题分析。这是对具体现象展开的分析。比如父亲反对学习成绩不理想的孩子就读高中,让孩子和他一起做泥瓦匠,传承他的收入较高的技术。对此可从信息维度与对象维度来综合分析。信息维度是基于信息的分析,分三步走。第一步,确定问题的性质,这是一个关于如何获得更好未来的问题。其实,这件事本身并不是问题,人的知识和观念到一定阶段才会发生特殊矛盾,其中卷入了背景、知识、观念,这就成了问题。第二步,发现有人支持、有人反对,于是就应分析已有的不同观点。第三步,寻找老师、高中毕业的学生家长、未上高中的学生家长多方的观点。对象维度是就对象所作的分析,分两步走。第一步,分析父亲不让孩子就读高中的多维原因。第二步,分析危害或正面影响。据信息维度与对象维度的综合分析,形成自己的观点,继而提出问题解决的方案。这样的说理性写作,具有全面性、逻辑性、严谨性。

二是观点式问题分析。这是基于某个观点、说法的背景与出现的问题展开的分析。比如“我们要守护环境”,大多同学就会写守护环境带来的美好生活,写国家环保措施以及折射的国家意志、情怀。这是平面、单维度的浅层论证。依照上面的模式,可对其作如下探讨:

信息维度,分三步走。第一步,寻找违背这个观点的问题或背景,比如,现在人们不重视环保,牺牲环保获取利益的现象。第二步,分析问题的性质,环保与自身利益相关,继而分析现在已有的赞成或反对观点。第三步,从历史、道德、文化等方面寻找更多信息。对象维度,分析这个现象的背景与出现的问题。先分析人们忽视环保这一问题出现的原因,继而分析给自己、社会带来的危害。这样立体对比思考,说理即从观点的相关“问题”出发,再从多角度、多层次分析信息,最后形成全面的分析,得出自己的观点。这样的分析具有针对性与批判性,也彰显出对现实的探究思考,文章也就有了深度。

三、问题分析性写作的教学策略

董毓指出:“思维的习性和能力,需要从小开始培养。但广泛的共识是,基础教育恰恰没有做到这一点。”[8]中学阶段是学生思维发展与提升的关键阶段,说理性写作教学必须充分发挥在这方面所起的作用。教师的教学要让学生改变单维度、自说自话的平面论证,理解并掌握审辩式的说理性写作。一方面,进行符合认知心理的引导。教学中应常用演绎问题引导的问答法。即为了让学生获得某种概念,不是先阐释概念,而是先向学生抛出问题,让学生思考作答,如果学生回答错误,就提出另外的问题带动学生思考,从而一步一步得出正确的结论。也就是先用问题分析形成子问题,每个子问题又产生出新问题,从而形成追问推进的探究,推动学生层层思考。比如:

师:夏陆的父亲是泥瓦匠,他不让学习成绩差的儿子继续读高中,你身边的人怎么看?

生:身边的人认为夏陆成绩跟不上,考不上好大学,可以现实一些,去学个技术。现在很多本科生找不到工作,而技术工人越来越吃香。

“身边人”的看法似乎不无道理,教师审视学生的认知心理与认知背景,根据自己的理解提出不同维度的问题,形成渐渐推进的子问题链,引导学生思考回答;或提出相关案例,促进学生纵深思考,让学生不断否定自己的先前认识,一步步确立自己的思想。比如提出如下问题,与学生探讨。

1. 夏陆同学考不上好大学与没有好未来的关系何在?

2. 上一般大学之后做个技术工人,与没有高中学习经历直接做个技术工人,有差别吗?

3. 家长认为自己做泥瓦匠收入不低,孩子接受这個技术也是不错的选择,你觉得呢?

4. 城市或附近地区的孩子家长也有不让孩子上学而学技术的做法吗?

5. 在乡下,为什么有这种想法的人较多?

6. 还有别的不同观点吗?

7. 现在综合起来,你认为夏陆同学该不该继续上高中?

这样,从学习与技术之间的关系、城乡差别、现在与未来的就业形势变化等方面提问,层层推进,寻找问题的实质。由此可见,教师既要充分思考,也要审时度势,不断调整“问题”,才能真正实现引导学生深度思考,开展高质量的问题分析性写作。

另一方面,搭建元认知反思支架。矫正学生提出问题、分析问题方面的错误。课堂教学中,当学生运用元认知策略监控自己的问题意识与问题分析时,教师要提供元认知监控的支架。比如:

支架1:我提出的问题的内涵与作文命题材料观点的内涵一致吗?

这个支架,帮助学生反思、矫正自己提出的问题超过材料内涵的逻辑错误。比如这个命题:“让孩子在炽热的沙漠中行走的磨难教育,你赞成吗?”一个学生在文章开头提出:“我赞成,这可在一定程度上改变现实问题。现在的学生没有吃苦意识、挫折意识,生活中一遇到磨难就沮丧、痛苦甚至放弃自己的生命。”学生列举的这个问题中的磨难是意识方面的,与沙漠中身体与心理的磨难的内涵并不一样。

支架2:我搜集的他人对问题的看法是否重复?是否具有真实性、代表性?

这个支架可以排除差异性不大的观点,凸显观点的比照性与丰富性。反思问题是否真实,是让问题的思考指向真实生活,彰显最大的思考价值。

支架3:我对信息的分析是否具有逻辑性?

西村克己认为:“所谓逻辑思考力就是建立逻辑思维来对问题进行分析的能力。”[9]这个支架引导学生反思分析是否具有逻辑的自洽,特别须要注意两点:一是句子间的逻辑缜密,反思是否转移话题,观点与材料是否契合,例证是否确证、多元等;二是语意的清晰,语脉的流畅。

支架4:对方的原因分析是否尊重事实?是否具有辩证性、深刻性?

对方的原因分析常见的两个问题有:一是罔顾事实,强词夺理;二是原因单一,分析浅表,不是从历史、社会、文化等维度立体探寻,也不具有全面性与深刻性。反思与矫正这样的错误,就是演绎原因分析的深度推进。

写作关乎思维,也关乎责任。问题分析性写作源自批判精神。一个具有批判精神的人,一定会发现问题,进而深入思考、分析问题,而不会人云亦云或浅表思考。引导学生掌握问题分析性写作,从探讨现实问题、寻找解决策略开始,继而改变认知、探寻真理,这不仅是为提升说理性写作的品质,更是为发展其高阶思维能力,培育具有创造力的生命。