中国灵活就业者群体的阶层界定、结构特征与包容发展

2023-05-30朱光磊何里程

朱光磊 何里程

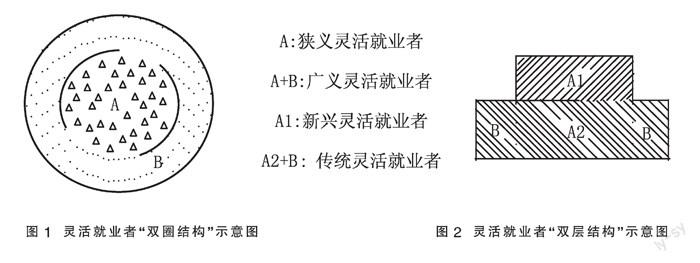

摘要:灵活就业者阶层是在中国社会阶层结构演变过程中形成的新兴社会群体,是中国产业结构调整、城市化演进、数字经济发展等的现实反映,诸多概念、认识问题亟待厘清。灵活就业者由个体劳动者、非全日制就业劳动者、自由职业者、新就业形态劳动者等四大类群体组成,在结构上呈现出“双圈—双层”的特征。一般来说,可将广义灵活就业者视为规模达2亿人的一个“群体”,狭义灵活就业者可规定为一个“阶层”。目前,围绕这一群体的劳动法规体系、社会保障制度、利益表达渠道、整合服务能力还较为欠缺。这种独特处境,限制了中国阶层结构弹性的发挥。灵活就业者阶层的健康发展,要以促进阶层关系“包容性发展”为基本方略,从收入分配、社会保障、政治整合、公共服务及舆论心理引导等方面寻求突破。在此基础上,深化、细化对现阶段中国社会阶层结构变迁的认识。

关键词:灵活就业者阶层;“双圈—双层”结构;阶层结构变迁;阶层关系

中图分类号:D669.2;F249.2 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2023)01-0059-13

21世纪的第二个十年,在数字经济崛起和新冠肺炎疫情来袭等因素的叠加作用下,灵活就业者阶层作为一个具有较大规模的新兴社会群体在中国形成了。

改革开放以来,基于国情和生产力发展多层次特点,中国社会成员构成的演变发展颇具复杂性。进入21世纪,阶层分化与重组的趋势持续演进,高速流动特征依旧。随着互联网数字经济的蓬勃发展,高度契合数字平台企业用工需求的灵活就业形态发展迅速,与之关联的灵活就业者的规模逐渐壮大,在深圳等超特大城市中已经成为巨大人口流量中的一个重要组成部分。同时,他们的社会保障、劳动权益等问题已成为社会热点议题。其实,灵活就业现象与灵活就业者群体在改革开放后便已存在,但由于当时规模较小且与农民工、自由职业者、个体劳动者等相关阶层具有“叠加效应”,常常被看作是这几个阶层中的一个部分。所以,起始于20世纪90年代初的阶层研究并未将其视为独立的经典社会阶层来做分析,以致有关研究较为欠缺。

我国社会结构正在发生深刻变化,互联网深刻改变了人类交往方式,需要不断探索以适应社会结构、社会关系等方面的深刻变化[1]。因此,明晰灵活就业者群体的成员构成,特别是厘清这一群体的阶层结构特征与主要社会影响,对于科学认知我国社会成员结构发展趋向乃至对一系列重大公共政策的制定,推进社会治理结构转型,都具有重要的价值。

一、“灵活就业者阶层”概念的提出与界定

2019年,李克强总理在《政府工作报告》中首次提出要加强对灵活就业的支持[2];2022年,党的二十大报告明确指出要加强对灵活就业和新就业形态劳动者的权益保障[3]。这都是前所未有的。伴隨着灵活就业形态的兴起,灵活就业者群体迅速走进了高层决策和社会舆论视野。回溯改革开放以来的演变历程,以灵活就业方式从事劳动生产的社会群体广泛存在于社会生产各个环节,传统研究多注重考察该群体的非正式性而将其视为“非正规就业人员”[4]。有关研究也主要集中于探讨这个群体的劳动过程、劳动关系,缺乏对其整体结构的分析,对他们的社会定位也缺乏清晰的界定。鉴于他们在社会成员结构中的特殊地位与重要作用,需要在既有分析的基础上开辟新的研究视野:将这一群体视为一个重要阶层并就其定义、群体结构、社会影响与整合路径做必要的分析。从某种意义上说,灵活就业者阶层与农民工阶层相类似,其群体的演变发展也是中国社会结构变迁和阶层分化整合的一个缩影,开展相关研究有助于推动研究和决策工作的丰富与更新,不断为中国政治、经济发展提供有力的理论与现实支撑。

(一)灵活就业者群体的基本现实情况

1.灵活就业者群体的规模状况

在中国,正规就业岗位长期以来面临供不应求的问题,以劳动契约更松散、劳动时间更灵活为主要特征的灵活就业成为劳动群体非正规就业的主要方式。其中,个体劳动者、自由职业者、家政、建筑零工便是传统灵活就业者的典型代表。截至2021年底,个体工商户已达1.03亿户,带动了2.76亿人的就业[5];更具灵活特性的自由职业者数量也逾千万,并呈现快速增长的趋势[6];家政服务与建筑零工群体规模也在改革开放后不断壮大,2020年家政服务人员数量已经达到3000万人[7];建筑业内灵活就业占比为75.8%[8],2020年建筑零工数量保守估计也达4000万人[9]。伴随互联网数字经济的发展,契合平台企业的灵活就业方式吸纳了大量劳动者就业,并逐渐培育形成了一支新兴的灵活就业者大军。如网约配送员、网约车司机、网络娱乐服务人员等新业态劳动者数量已经初具规模,截至2021年底,网约配送员数量为1300万[10],网约车司机数量超过了3000万,网络主播人数也达200余万[11]。虽然灵活就业者群体在具体职业类别上存在差异,但各职业群体之间已然存在着相近的群体特征与劳动形态,在社会舆论与官方政策语境中,“灵活就业者”已经成为事实存在的社会群体。

2.灵活就业者群体引发的认识误区

概念不清、认识不全是当前探讨灵活就业者相关话题面临的重要现实难题。一方面,原有关于“灵活就业者”的界定过于模糊,对于新形势下的新变化缺乏足够的解释力;另一方面,“灵活就业者”与近似概念之间的关系尚未厘清,常常出现概念混乱的情况。这种认识偏差主要集中在两个方面。第一,对于“灵活就业者”概念本身的认知不统一。与“自由职业者”“个体劳动者”甚至是“农民工”等近似概念存在混用与界限不清的情况,比如“2亿灵活就业者”与“2亿自由职业者”等不加区分的说法。第二,对于“灵活就业者”社会功能与属性的认识很不一致。有的学者充分肯定该阶层对于稳定就业、拉动经济的作用,将其视为社会主要劳动群体[12];有的则认为这一群体真实的社会地位堪忧,甚至将其与失业人员等同[13]。事实上,这背后是对于“灵活就业”与“灵活就业者”的模糊认识。持积极认识的一方侧重于灵活就业形态对于促进就业、和谐稳定的弹性功效,而持负面认识的一方则主要关注该群体在社会保障、就业稳定性等方面存在的不足。

3.灵活就业者群体整合发展的不确定性

灵活就业者群体具有显著的“灵活”“零散”“流动”特征,具体表现为就业方式的灵活、群体结构的零散与群体成员的流动。这一群体自身的特殊社会属性使其具备了就业“蓄水池”与社会“稳定器”的独特功能,同时,也使其表现出极强的脆弱性。也即,实现充分就业与社会稳定迫切需要这一群体的稳健发展,但同时又不得不面临与之相关的诸多脆弱性问题。第一,在理论研究层面,既有研究缺乏对群体内部结构的深入解析与阐释,使得对于这一社会群体的认识缺乏足够的理论支撑。第二,在现实演进层面,促进这一群体发展的法律法规、政策条例乃至社会舆论都还缺乏整合与引导,许多新举措、新导向正在接受现实检验,实现这一群体的整合发展存在诸多的现实不确定性因素。

(二)新时代明确推出灵活就业者作为一个重要阶层的可行性

将灵活就业者视为一个社会阶层同样也具备可行性。在学术研究不断深入的过程中,把阶层分析作为分析社会成员构成的基本的、经常性的视角成为大多数人的共识,为相关研究工作奠定了理论基础。此外,灵活就业者作为一个社会群体,已经得到了社会认可。更重要的是,这一社会群体规模巨大,学术界不能视而不见,而且其自身已在多种因素的积极作用下形成了较为一致的阶层特征和阶层认同。

第一,阶层分析范式与方法的理论积淀为灵活就业者的系统研究提供了比较充分的理论准备。在中文语境下,阶层分析方法应被视作对阶级分析方法的重要补充。改革开放以来,围绕阶层变迁的研究不断深入,为相关研究提供了较好的理论基础。首先,既有研究对阶级阶层结构变迁的整体脉络进行了梳理,为认识灵活就业者的社会位置、演变过程与发展趋向提供了宏观指引。其次,相关研究对阶级阶层分化的作用机制与演变形态进行了深入研究,为分析作用于灵活就业者群体的体制机制、总结群体特征提供了借鉴。再次,相关研究形成了较为完整的阶层分析体系,从结构特征、社会功能、社会属性、社会影响等方面提供了可靠的分析框架。最后,對阶层政治整合和阶层关系调整的策略分析,为谋求灵活就业者群体的整合发展作出了理论铺垫。

第二,社会对于灵活就业者作为一个阶层的认可是有基础的。“灵活就业人员”概念多次在政府文本中出现,如2021年《政府工作报告》指出:“继续对灵活就业人员给予社保补贴,推动放开在就业地参加社会保险的户籍限制。” [14]专门针对灵活就业出台的《国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见》明确了“灵活就业人员”的概念[15]。与之对应,灵活就业者群体一词在社会上也具有较强的认可度。早在21世纪初,“灵活就业”与“灵活就业人员”的相关概念就已在一定范围内得到使用,并开始了对其内部不同成员群体的保障问题的探讨。网络信息时代到来,相关群体规模更趋壮大,社会舆论聚焦群体社会保障问题,并对此进行了诸多报道,进一步提升了“灵活就业者”在社会层面上的显示度和认可度。

第三,灵活就业者群体自身具备较为显著的阶层特征。在阶层分析过程中,除依据所有制因素外,还要结合劳动方式、收入方式和收入水平等具体的经济因素或其他社会因素进行考察。可以肯定的是,灵活就业者是通过运用知识技能、个人体力等劳动力要素获得的收入,并不直接占有生产资料;在劳动方式上,区别于传统正规就业,群体成员呈现出“自雇”“零散”的特征;在收入方式和收入特征上,他们的收入呈现出较强的波动性,整体收入水平处于较低层次。灵活就业者在具体分布职业层面也具有关联性,诸如网约车司机、网约配送员、网络主播等都与平台企业紧密关联,并逐步开始形成较为明确的群体认同。

(三)灵活就业者阶层的基本定义与内涵

“灵活就业”作为一种客观存在着的就业方式广泛存在于我国经济社会发展的各个阶段,尽管规模不等,但是在理论上、政策上作为一个规范概念的使用,则始于20世纪90年代。这一概念被用以统筹非正式就业、弹性就业等就业形式,具体指代从事临时性、季节性或者专门从事自由职业与个体经营的劳动者[16]。进入数字经济时代之后,灵活就业现象越发明显,人员规模显著扩大,相应地,灵活就业概念进一步得到确认和扩充。鉴于这一群体内部职业分化的复杂性与多元性,尝试对其做如下定义。

灵活就业者主要是指在劳动时间、收入报酬、工作场所、保险福利、劳动关系等方面不同于建立在工业化和现代工厂制度基础上的传统主流就业方式的劳动者群体的总称。灵活就业者作为一个社会群体主要包含个体劳动者、非全日制就业劳动者(包括家政服务者、建筑零工等)、自由职业者、新就业形态劳动者(网约配送员、网约车司机、网络主播等)四大类。其中,个体劳动者和自由职业者作为改革开放后复兴和新兴阶层的代表性群体,被定义为“有中国特色社会主义事业的建设者” [17]。因此,严格意义上的灵活就业者阶层则主要包含非全日制就业劳动者和新就业形态劳动者两大类,具体囊括家政服务人员、建筑零工与网约配送员等群体。灵活就业者阶层的成员主要集中在低端、简单的劳动用工领域,在社会地位、收入水平及社会保障等方面还处于相对弱势状态。

二、在改革开放中发展:灵活就业者演进的影响机制

改革开放以来,社会成员结构呈现“从身份到契约”的进步性转变。诸多体制性、机制性因素共同作用推动着社会阶层结构的转型,灵活就业者作为改革开放以来发展壮大的社会阶层,其演化发展趋势与整体社会阶层结构变迁既具有一致性,也存在特殊性。

(一)阶层结构的分化与重组

改革开放以来,伴随着城乡二元结构的逐步解体,社会流动的加快,传统“2+1”型的阶级阶层格局逐步被打破[18],并不断地演化出新的社会阶层。灵活就业者阶层的出现发展就是基于传统阶级阶层结构演变而来的,是这一演化在21世纪前二十年的新成果。“文革”结束之后,回城知识青年所遇到的就业困难,造成了最早的灵活就业现象。特别是近四十年来,农民的持续分化催生出了诸多非农劳动力群体,第二、三产业又无法在短时期内提供足够的稳定就业岗位,导致大量农村剩余劳动力选择灵活就业。农民工,特别是外出农民工,便成为城镇灵活就业者的主要组成部分。同时,在城镇中,由于经济体制改革等因素所带来的机遇,一部分在职员工、下岗职工也主动或被动地选择以灵活就业的方式获得劳动收入。此外,作家、学生、退役军人、专业技术人员等传统社会群体也是灵活就业者的重要成员。比如,在改革开放前,大学生是不参与就业的,但是20世纪80年代之后,一部分有某些现实需要的大学生就通过做“家教”、兼职文秘、小时工等方式进入了劳动力市场。他们的参与共同助力打开了灵活就业的口子。社会阶层结构趋向多样化的巨大变化,推动了灵活就业者阶层的形成与壮大。

(二)产业结构调整与城市化的推进

产业结构的变革被视为推动阶层分化的重要“原动力”,随着产业结构的调整,社会成员逐步流向第二、三产业。统计数据显示,2021年从事第二产业劳动者占比为29.1%,第三产业劳动者占比达48.0%,与之对应,第一产业劳动者占比仅为22.9%[19]。大量由第一产业流向第二、三产业的劳动者成为灵活就业者阶层的主要构成部分,特别是服务行业的发展为阶层群体规模的扩大提供了坚实基础。城市化进程也被视为中国社会阶层分化的重要“拉力”,农村人口向城市的转移推动了城乡二元结构的逐步变革。截至2021年,中国常住人口城镇化率已经达到64.72%,城镇就业人员达46773万人,占全国就业人员的62.7%[20]。主要集中于城市的灵活就业者群体也在城市化的演进过程中得到发展,日益丰富的城市社会成员结构为这一阶层发展提供了足够的发展空间。

(三)市场经济与数字经济的共演

阶层分化与重组,是推行改革开放和社会主义市场经济体制建设的直接产物。市场经济的发展成为推动社会阶层结构变迁的重要拉力。市场要素的引入增强了社会流动性,形成了对劳动者的社会激励效应并为劳动者提供了更为丰富的就业岗位,从而引导社会成员自觉谋求不同的阶层归属。灵活就业方式为劳动者实现自由灵活的全职或兼职就业提供了机会,日益丰富的市场需求也不断激发出不同形式的灵活就业需求,从而推动相关群体的壮大并有力提升劳动者的收入水平。进入互联网时代,网络信息的运用为劳动者实现自由灵活的就业提供了可能。建立在市场经济基础之上的数字经济激发了更多市场潜力,进而催生了诸多新型的灵活就业岗位,为实现更高质量就业提供了新契机。根据《中国共享经济发展报告(2022)》数据,2021年基于互联网技术的共享经济规模达到36881亿元,以灵活就业为主的共享经济服务提供人员达8400万人[21]。同时,灵活就业形式也成为促进数字经济发展的重要支撑,伴随数字经济的发展,灵活就业形式正逐步被更多行业采纳与推行。

在全面深化改革的进程中,灵活就业者阶层的演进深受转型社会发展趋势的影响。作用于阶层演进的机制因素决定了灵活就业者阶层作为社会阶层结构的重要组成部分,其既有一般社会阶层演进发展的特征与趋向,也有作为独特社会阶层存在的群体特性。

三、“双圈—双层”结构:新时代灵活就业者的结构分析

对社会群体进行结构分析,是科学划分成员、总结群体特征与针对性构建促进策略的重要方法,也是对大规模社会群体进行具体分析的前提和基础。如将农民工群体区分为在地农民工、外出农民工,较为直观地对这一社会群体的内部结构作出了划分,并有助于以此为基石开展有侧重的分析。同样的,灵活就业者作为亿级规模的社会群体,对其内部结构的划分有利于进一步促进相关研究的深入。

(一)灵活就业者群体的“双圈—双层”结构

鉴于灵活就业者阶层内部结构的复杂性,有学者从就业动机视角将灵活就业者分为“生存目的型”“追求自由发展型”和“政策驱动型”三种主要类别[22];也有研究报告从总体特征将灵活就业者划分为“前工业化灵活就业者形式”“后工业化灵活就业者形式”和“边缘灵活就业者形式”三种类型[23]。总的来看,这一群体大致存在纵向与横向的结构分野。在纵向上,这一群体历经数十年的演化正处于传统与新兴的交叠历史时期,传统灵活就业形态与新兴灵活就业形态并存。研究工作应当自觉地注意到这一群体存在的差别。在横向上,这一亿级规模群体内部也呈现出具有层次特征的范围界定,综合多方面因素,可将其区分为广义灵活就业者与狭义灵活就业者。这既有助于认识其作为一个社会群体的整体特征,也有助于聚焦其作为一个社会阶层的独特属性与对策制定。因此,这里尝试提出灵活就业者群体的“双圈—双层”结构,即广义与狭义“双圈”、传统与新兴“双层”。

(二)广义与狭义灵活就业者群体的双圈结构

在现实横向维度,灵活就業者存在广义与狭义的内外圈层的区别(广义灵活就业者:A+B;狭义灵活就业者:A)。个体劳动者、自由职业者、非全日制就业劳动者、新就业形态劳动者四类群体共同构成了广义上的灵活就业者社会群体。但事实上,自由职业者、个体劳动者在社会阶层结构中已然作为独立的社会阶层存在,并获得了理论界与实务界的一致认可。因此,包括非全日制就业中的家政业、建筑与装修业零工与新就业形态劳动者在内的群体,可定义为社会阶层意义上狭义的“灵活就业者阶层”。狭义灵活就业者的社会地位、收入水平、保障水平都处于较低层次,“零散”特征更为显著,是理论分析与政策参考关注的主要对象。在数量规模上,广义灵活就业者的人数超过2亿,包含1亿个体劳动者、1000万左右自由职业者、7000万家政与建筑业劳动者与4500万新就业形态劳动者,故有“2亿灵活就业者”的说法;不含个体劳动者与自由职业者的狭义灵活就业者人数在1.1亿左右,占据主体地位。广义与狭义的划分有助于研究工作更为清晰、聚焦与便捷。在研究工作和政策表述中,我们倾向于把广义灵活就业者看作为一个规模巨大的“群体”,而把狭义灵活就业者定义为一个“阶层”。

(三)传统与新兴灵活就业者群体的双层结构

历经数十年的演进发展,灵活就业者在纵向维度上也呈现出一定的历史分野。概括地说,可将其划分为传统灵活就业者与新兴灵活就业者两个层次(传统灵活就业者:A2+B;新兴灵活就业者:A1)。传统灵活就业者诞生于改革开放初期,迫于极为有限的正规就业岗位与下岗、复员、待业等情形,灵活就业成为消解社会就业压力的重要渠道。在传统灵活就业者的劳动形态上,劳动者主要凭借劳务中介、劳动组织等“第三人”介入实现就业,呈现出非典型的劳动形态。新兴灵活就业者主要是指在数字经济发展中出现的与网络信息平台密切联系的劳动群体,他们主要集中于新就业形态领域。在劳动形态上,新兴灵活就业者由网络平台直接链接企业与劳动者,中介机构的作用并不显著。值得注意的是,传统与新兴灵活就业者之间只存在大致的历史分层,并无明确的划分界限。

对灵活就业者进行圈层结构的划分是对其进行类型划分的新尝试,其优势在于能够较好把握群體内部存在的纵向与横向的结构特征,并依据圈层划分进一步明确研究的焦点。当然,任何一种结构分类方法也必然有其不足,关于灵活就业者结构类型更为精准的划分方法还有待进一步探讨,但它们在总体上应当是互补关系。

四、灵活就业者阶层演进过程中的主要社会政治影响

社会阶层结构的变化必然会产生一定的社会政治影响。灵活就业者阶层是一个极富动态性与灵活性的社会阶层,必将随着时代发展产生新的变化,也一定会有他们自己的利益、想法和声音。因此,有必要对其在社会政治层面的新情况进行挖掘与梳理,方可为有序引导该阶层的健康发展提供坚实基础。新时代灵活就业者阶层发生的最大变化在于规模的增大,庞大的阶层规模使得以往存在的制度性、机制性问题显现化,特别是围绕群体社会保障、政治参与等方面的矛盾格外凸显。政府在相关利益纠纷的认知中往往处于冲要地位,如何妥善处理各种阶层问题成为政府更好地推动社会治理所要回答的时代命题。

(一)阶层壮大背景下相关法律政策的真空与局限

灵活就业者阶层规模的壮大是时代发展的新现象,但有关他们的诸多法律、政策、制度却存在着明显的不足与局限。这主要集中在劳动法与社会保障政策两个方面。

首先,对劳动法的挑战主要体现在劳动关系的界定上。一方面,由于灵活就业者普遍处于企业外部生产环节之中,在“承揽”“合作”关系中与企业是否存在劳动关系一直是争论的焦点。现行劳动法对灵活就业者的适用性还有待甄别[24]。另一方面,新业态劳动者所处的复杂劳动场域对劳动关系的认定与保护提出了挑战。数字经济背景下的经济社会结构流动性增强,劳动者与企业之间的劳动从属关系日益复杂。诸如某电商平台要求将网约配送员注册“包装”为个体劳动者而弱化与其劳动关系的做法其实正是灵活就业者劳动关系界定复杂化的一个具体体现。

其次,灵活就业者阶层规模的扩大也对现行社会保障制度提出了新的挑战。在这一阶层群体中,全职从事灵活就业的劳动者比例日益增长,可靠的社会保障成为他们的“最后屏障”。但是,与劳动关系界定问题相类似,长期以来我国社会保障政策是与正规部门就业相挂钩的,奉行“有劳动关系则给予保护、无劳动关系则不予保护”的原则,与灵活就业相适应的社会保障建设还较为欠缺[25]。具体来看,阶层社会保障的不足又可分为劳动工伤保险与一般社会保障两个方面。其一,他们主要集中于高强度、低技术的劳动领域,工伤概率高,但由于工伤保险体系无法直接纳入独立劳动者,专门针对他们的工伤保险政策又还在逐步探索之中,致使这一群体面临着“高风险—弱保障”的特殊境遇。其二,他们在参加诸如医疗、养老保险等一般社会保险时依然面临着缴费门槛、户籍等多方面的制约,普遍参保积极性不高,参保率比较低。对这些大多数目前还算比较年轻的社会成员的长期生活、家庭庇护和长远发展缺乏足够的支撑。

(二)群体社会参与诉求的扩大与整合效用的不足

社会参与对于整个政治—社会系统的良性运转非常重要。灵活就业者阶层的壮大必然导致群体参与诉求的扩大,特别是阶层成员依托互联网信息平台进行政治表达的态势日趋显著。伴随高层决策与社会舆论的广泛关注,阶层成员的参与意识和维权意识都得到了较大提升。他们围绕自身在利益分配格局中的地位与自身群体社会保障建设的不足等方面,初步形成了诉求的核心关切。这对现行参与渠道与体系提出了新的挑战。

参与诉求扩大对既有的政治整合方式也提出了新的要求。在社会加速分化的进程中,个人、社会与国家之间极易形成结构性紧张,有效的整合成为社会稳定的关键举措。既有的政治整合方式难以充分适应对灵活就业者阶层的整合需求:第一,随着改革开放的深入,新时代的政治系统对一些新的社会阶层开始进行选择性、亲和式整合,但灵活就业者、农民工等社会阶层却并非是选择性整合的重点,长远来看这并不利于阶层关系的调整,也不利于对相关阶层的包容整合[26]。第二,灵活就业者阶层更富灵活性与流动性,基于政党、群团组织、基层社区等单元进行的传统政治整合途径难以发挥高效作用,整合方式已显滞后。第三,针对灵活就业者阶层的服务型整合建设还较为欠缺,如何为其提供更为高质量的公共服务,如何构建合理的利益分配机制等问题还在探索过程中。总之,灵活就业者阶层对既有参与和整合工作提出了更高要求,需要密切关注。

(三)政府在灵活就业者阶层认知中居于冲要地位

社会结构的快速变迁促使不同利益群体间的冲突存在加剧的可能,处于弱势地位的灵活就业者阶层在社会分化的整体进程中具有脆弱性。在劳动与分配纠纷中,他们往往缺乏有效的维权机制与维权能力,从而产生挫折心理。诸如快递小哥、外卖小哥等群体面临工伤难认定、劳动关系难确定等现实阻碍,转而借助新媒体制造网络舆情以实现“抱团取暖”的做法进一步凸显了这一群体维权之路的坎坷。近年来,有关灵活就业者的网络舆情时常出现,政府有关部门往往处于舆情中心, 网络舆情的发展助推网络空间力量的增长,这对政府的公共治理形成了强大压力。相关问题的积累,在一定阶层成员中往往会导致挫折心理的生成进而产生某种“被压迫”的感觉和所谓的信任危机。因此,在相关法律与制度建设完备之前存在的“真空期”内,政府在这一群体的认知中不可避免地处于冲要地位,进一步凸显政府完善灵活就业者社会支持体系的紧迫性。

无疑,灵活就业者阶层的壮大对现实政治发展提出了诸多挑战,但他们年轻、思想开放、头脑活络,不少人也有一定的文化水平,是推动中国社会进步的一支不可忽视的新兴力量。同时需要认识到,围绕阶层整合与发展的相关制度与政策的建设,也是进一步提升国家治理能力、调节阶层关系的契机,有助于推动包括灵活就业者阶层在内的各社会阶层逐步走向包容性发展。

五、包容发展:阶层结构变迁视域下灵活就业者的优化策略

在社会转型期间,推进对社会成员结构的整合、消解社会阶层间的“结构性紧张”,是推动阶层有序分化的主要前提,也是推动社会有序变迁的必然要求和基本途径。优化对灵活就业者阶层的支持体系,有助于探讨社会阶层关系优化的总体方略与促进灵活就业者良性发展的具体思路。

(一)包容发展:中国阶层关系优化调整的指导方略

正确处理阶层关系是中国政治生活的重要课题,是“治国”的核心内容之一。中国阶层的分化与重组过程总体上是积极的、进步的,但也不可避免地伴随一定的社会矛盾。面对阶层之间存在的各种利益矛盾,我们应当更多以包容发展的眼光理性看待,同时采取必要的举措加以调整与优化。第一,要提升对我国社会阶层关系相关问题的认识水平,明确实现包容性发展的必要性与可行性。在社会主义制度的框架下,社会生活中的各个社会阶层作为中国特色社会主义事业的共同建设者,具有包容发展的共同经济与政治基础。困扰社会各阶层的大多数问题,都能在既有的社会框架下解决,诸如深刻影响着灵活就业者、农民工和个体劳动者中大多数生活和工作的户籍制度改革问题,相关的理论与政治问题已经解决,上上下下没有明显的分歧,剩下的其实是大量的技术性问题。需要明确的是,我国资源与环境条件是对我国国情的硬约束,决定着诸多现实社会问题不可能在一个早上得到解决。对于可控的各种问题要积极谋求应对,但是对于难以掌控或在短时期内难以变革的问题,则需要坦然面对。第二,实现阶层间包容性发展,需要有更为明确与细化的路径与策略。首先,要不断完善利益分配机制和社会保障体系,夯实社会阶层的发展基础。其次,要加强对各阶层的整合力度,推动公共服务均等化建设,达到“以服务促整合”的目的。此外,要营造良好的舆论和社会氛围,积极引导社会阶层间形成相互理解、相互包容的伙伴关系意识。

(二)构建符合灵活就业者群体的收入分配与社会保障机制

收入分配是协调阶层关系,促进社会阶层包容发展的关键环节。灵活就业者在社会收入分配格局中整体处于不利地位,在平台企业、中介劳务等主体的支配下,压低时薪、克扣工资、过度劳动等现象频繁发生在劳动过程之中,诸多正当劳动权益无法得到保障。同时,在就业市场竞争加剧、数字经济发展迅猛的大背景下,资源配置有更为优化的一面,也有更为严酷的一面,劳动密集型产业内卷化严重,灵活就业者的议价权更为欠缺。因此,需要构建符合灵活就业者群体劳动方式的收入分配与社会保障机制,在充分保障其合法劳动权益的基础上不断提升他们的收入水平和保障水平。第一,要加强对相关行业、企业的监管力度,重点是“盯住”平台企业,掌握平台企业运作和获得盈利的规律性,建设积极、规范的行业秩序,完善相关劳动法律与规制,切实保障劳动者合法劳动权益。第二,要注重发挥再分配、第三次分配的综合协调作用,提升灵活就业者的收入水平,为他们的发展提供坚实物质基础。第三,要建设更为灵活、便捷的保险体系,提升阶层成员自身的参保意愿,明确各方主体在保险支出中的责任与分配比例。第四,要抓紧立法工作,不断完善相关法律支持体系,在他们聚集的经济发达省份,鼓励和支持地方立法的先行先试,由点及面地推广先进经验。

(三)提升对灵活就业者群体的政治整合和公共服务水平

加强对灵活就业者的政治整合是实现包容性发展的重要途径。这既要考虑社会稳定因素,也要兼顾各阶层的发展需求和生活意愿。第一,要增强劳动力市场对他们的容纳度。灵活就业的主体依然集中于劳动密集型产业。应当合理规划产业结构布局,为广大年轻人实现灵活就业预留足够空间。第二,要充分重视他们的利益表达,扩展其政治参与渠道,要通过“线上+线下”相结合的方式充分听取相关利益诉求,规范利益表达机制,使表达有门路、诉求有回应。要发挥地方党委的领导统筹作用,通过宣传、统战途径关心、关注他们,吸收他们的代表性人物进入人大、政协、妇联、青联,引导他们进入工会组织。第三,加强对他们的公共服务供给。要加强城乡统筹、行业统筹,推进基本公共服务的均等化建设。可以考虑建立一些会馆、驿站之类的机构场所,为他们提供特别的服务和帮助。第四,要将灵活就业者的政治整合与公共服务建设纳入基层治理体系,通过发挥基层社区的场域优势加强对他们的精准整合与精准服务。党和政府要在相关政治整合与公共服务建设中发挥引领作用,协调各方主体,不断通过新的招数,增强政府对他们的吸引力。

(四)加强对灵活就业者群体积极的舆论引领与心理引导

社会各阶层间的包容性发展,本质上是各阶层形成一种相互理解、相互容纳的共同意识,进而培育各阶层间的“伙伴关系”。在充分保障灵活就业者合法权益,提升其收入水平的基础之上,加强相关舆论与心理引导是推动阶层关系包容性发展的重要步骤。第一,要充分发挥主流媒体的舆论引领作用,加强阵地建设,推动主流媒体关注灵活就业者等劳动者群体,客观描绘群体现状,澄清有关现实。第二,加强舆论媒体中的情感传播建设,推动社会大众形成对他们的情感认同,引导提升社会的关注度、容纳度。第三,充分重视自媒体的舆论引导作用,紧跟时代发展,一方面要加强对自媒体的舆论监督,另一方面也要注重创新运用自媒体方式,扩大舆论引导的覆盖面。进而推动各阶层群体之间相互了解,提升社会成员的整体认知能力。同时,政府部门应当注重和掌握灵活就业者群体发展趋势与内部的结构分布,统计部门要把更多关于灵活就业阶层的因素纳入统计范围;要围绕这一群体的劳动权益与社会保障两大核心关切,精准制定灵活有效的公共政策,以加強对该阶层的整合能力,促进各社会阶层实现包容性发展,进而推动中国社会成员结构的分化和重组。

参考文献:

[1] 习近平. 在经济社会领域专家座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2020-08-25.

[2] 李克强. 政府工作报告[N]. 人民日报,2019-03-17.

[3] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26.

[4]胡鞍钢,等.就业模式转变:从正规化到非正规化——我国城镇非正规就业状况分析[J].管理世界,2001(2).

[5]佘颖.全国个体工商户突破一亿户[N]. 经济日报,2022-01-28.

[6]数据告诉你不一样的统战![EB/OL].(2017-01-11)[2022-08-24].https://www.rmzxb.com.cn/c/2017-01-11/1279384.shtml.

[7]当家政服务遇上乡村振兴——读懂家政兴农的深意与前景[EB/OL].(2021-10-10)[2022-08-24].http://www.news.cn/2021-10/10/c_1127943 723.htm.

[8]贾毓慧.我国灵活就业统计研究——基于2021年劳动力调查数据[J].调研世界,2022(10).

[9]中国建筑业协会.2020年建筑业发展统计分析[EB/OL].(2021-03-10)[2022-08-24].https://mp.weixin.qq.com/s/EAO_iMuFO_rJ7ii6MQO1kg.

[10]刘萌萌. 1300万外卖骑手,从“零工”走向“职业”[EB/OL].(2022-02-15)[2022-08-24]. https://www.tmtpost.com/6007454.html.

[11] 中国互联网络信息中心. 第49次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].(2022-07-21)[2022-08-24].https://www.cnnic.cn/NMediaFile/old_attach/P020220721404263787858.pdf.

[12] 肖巍.灵活就业、新型劳动关系与提高可雇佣能力[J].复旦学报(社会科学版),2019(5).

[13]全国有2亿人是灵活就业人员,这2亿人到底是失业了,还是就业了?[EB/OL].(2022-10-04)[2022-10-18]. https://www.163.com/dy/article/HIK2B22C0553K97Y.html.

[14] 李克強.政府工作报告[N].人民日报,2021-03-13.

[15] 国务院办公厅关于支持多渠道灵活就业的意见[EB/OL].(2020-07-31)[2022-08-24]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-07/31/content_5 531613.htm.

[16] 中国劳动和社会保障科学研究院课题组.灵活就业重在做好服务和保障[N].经济日报,2022-04-29.

[17]十五大以来重要文献选编:下[M].北京:中央文献出版社,2011:163.

[18]孙立平,等.改革以来中国社会结构的变迁[J].中国社会科学,1994(2).

[19]国家统计局.中国统计年鉴2022[M].北京:中国统计出版社,2022.

[20]国家统计局.中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2022-02-28)[2022-08-24].http://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/zxfb2020/202202/t20220228_1827971.html.

[21]国家信息中心. 中国共享经济发展报告(2022)[EB/OL].(2022-02-22)[2022-08-24].http://www.sic.gov.cn/archiver/SIC/UpFile/Files/Default/20220222100312334558.pdf.

[22]姚宇. 中国城镇非正规就业研究[D].上海:复旦大学,2005.

[23]劳动和社会保障部劳动科学研究所. 2002年中国就业报告——经济体制改革和结构调整中的就业问题[M].北京:中国劳动社会保障出版社, 2003.

[24]王全兴,等.我国“网约工”的劳动关系认定及权益保护[J].法学,2018(4).

[25]匡亚林,等.新业态灵活就业人员社会保障制度健全研究[J].学习与实践,2021(1).

[26]吴晓林.回顾与反思:改革开放以来中国政治整合的变迁[J].北京理工大学学报(社会科学版),2011(4).

Class Definition, Structural Characteristics and Inclusive Development of China's Flexible Employment Groups

ZHU Guanglei, HE Licheng

Abstract: Flexible working class is a new social group formed during the evolution of social class structure in China. It is a realistic reflection of China's industrial structure adjustment, urbanization evolution and digital economy development, and relevant issues about the definition and cognition need to be clarified. Flexible workers are composed of individual workers, part-time workers, freelancers and new employment types, exhibiting the structural characteristics of "Double Circle-Double Layer". Generally speaking, flexible workers in the broad sense can be regarded as a "group" of 200 million people, while those in the narrow sense can be defined as a "class". At present, the labor laws and regulations, social security system, interest expression channels and integrated service capacity concerning this group are still relatively lacking. This unique situation limits the flexibility of China's class structure. The healthy development of the flexible working class should be based on the inclusive development of class relations, and breakthroughs could be sought in income distribution, social security, political integration, public services and psychological guidance of public opinion. On this basis, the understanding of China's social class structure changes at the current stage will be deepened and refined.

Key words: flexible working class; "Double Circle-Double Layer" structure; change of class structure; class relations

责任编辑:翟 祎

基金项目: 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区研究中心重大课题“流量城市与治理能力现代化”,项目编号:F3004742。

作者简介:朱光磊(1959—),男,南开大学讲席教授,中国政府发展联合研究中心主任。

何里程(1998—),男,南开大学中国政府发展联合研究中心研究助理。