陪孩子读书:一位妈妈的美好小事

2023-05-30笑飞

笑飞

充分利用孩子睡觉之前的这一段时间进行亲子阅读,可以给孩子养成好习惯。

提笔写作本文时,窗外夜色低垂,归巢的鹦鹉在树上咕咕地呢喃,电脑里放着一首歌:《星星之火,可以燎原》(From Little Things,Big Things Grow)。这首歌是一位澳大利亚艺术家为原住民发起的一次长达七年的抗争所写的歌曲,随着对原住民文化的认同,这首歌一再被翻唱。

我的孩子们正在床上入梦,对澳大利亚原住民文化的尊重是他们所接受的澳大利亚教育的一部分。而此刻,我想到的little things,則是另一件事:陪孩子阅读。

我家的每个床头都堆了一小摞书,其中很多是中文的,从两三岁起,他们在读一本又一本的中文书中,慢慢积累对知识的爱好,滋长对中国文化的亲近感,这是他们文化身份的另外一重。

萌芽

这颗阅读的种子什么时候埋在我心中,我并不知道,也许在儿时。儿时的家里四墙都是书架,孩子天然的好奇使得我在认字后便在书架上找着书“啃”,我的阅读在一个无界限的宽广领域中进行,四下无人,成人偶尔推荐,但并不干涉。儿时的自由探索最容易成为自我的一部分,因而成年后,阅读成为我个人身份的重要部分。

儿子出生后,我就买了很多绘本。还记得最开始给他读的一本书是中译版《晚安,月亮》,那似乎没有明确意义的韵文并没有打动我,我有点怀疑自己的审美,后来我读到英文版才知道,有的绘本是翻译后就很难有其真味的,这本算其中之一。

后来陆续试读了《鸭子骑车记》《小黄和小蓝》《田鼠阿佛》等获大奖的作品,在孩子低龄期亦反响平平。直到我们遇到了一本书《抱抱》:一只小猩猩在寻找妈妈的路上,遇到各种各样的小动物和它们的妈妈“抱抱”,而没找到妈妈的小猩猩无人可抱,最后它终于和妈妈重聚,妈妈抱着它叫“宝宝”。故事的峰回路转令孩子享受其中,而且每次在读到最后一页时都要求一个拥抱。这大概是童书最初打动孩子的地方:在读的过程中,和成人之间产生温柔的联结。

从这时起,我和孩子开启了亲子阅读之旅,慢慢发现有些经典未必适合给孩子入门,于是开始寻找一些针对低龄孩子的系列书:《小熊宝宝》《噼里啪啦》《米菲兔》之类。这个年龄的习惯是喜欢重复,因为儿子喜欢车,一套《开车出发系列》、一本《晚安,工地上的车》我们读了十到二十遍。女儿在两岁前从来不跟我们一起读书,但两岁后突然大爆发,一下子对书很感兴趣。

儿子三岁到四岁读了更多的成套绘本,比如《十四只老鼠》《小猫莫格》《乌鸦面包店》《蚕豆大哥》《一百层的房子》《幸福小鸡》系列等等,后慢慢引入了情绪管理和科普方面的书,还读了一些数学启蒙、身体健康类书籍,比如关于身体健康的《我的身体》系列,《牙齿大街的新鲜事》《肚子里的火车站》等等,其他的还有中国文化方面的,比如过年、中秋节、端午节,每次遇到节日我会选这样的书给他读。

四到五岁的某一天,儿子突然对《神奇校车》产生了浓厚的兴趣,然后延伸到其他科普书籍,比如《妙想科学》《小小牛顿》。他通过读科普书变成了一个小“冷知识爱好者”,经常给我传播一些比如“妈妈,你知道吗?1头鲸鱼有33头大象那么重”这样的信息。五岁后,慢慢试着引入了一些桥梁书,比如《晴天有时下猪》。就这样,我和儿子读书一直读到现在,在他三四岁时经历一个高峰,五六岁刚上学时有个下降,到了七八岁时随着和妹妹的亲子阅读又重新开始。十岁的儿子和六岁的女儿,如今晚上最喜欢的时刻,还是依偎在我身边,和我一起读书——儿子最爱读的是《中国历险记》,对他而言这套书的难度超过了他的中文能力,所以他总是赖着我读,而女儿喜欢跟着哥哥听,也喜欢读绘本。

2015年12月13日,作者抱着儿子讲述名为《落叶跳舞》的绘本。

作者为举办海洋主题的故事会所准备的材料。

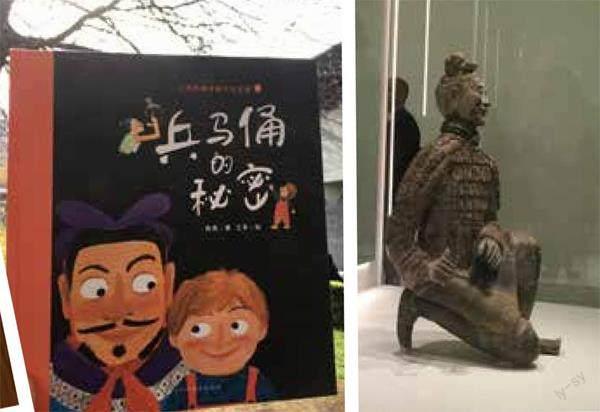

作者带着孩子在看兵马俑展览的同时讲述绘本《兵马俑的秘密》。

小树

我们不但一起读书,也会听书。有些绘本,真的适合先用耳朵听,配套的音频做得很精致,就像听优美诗歌一样。

《你出生的那个晚上》(On The Night You Were Born),就是先从耳朵爱上的绘本。我把英文版的音频导入手机,在开车的时候听,我们都被那诗一般的语言迷住了:

“你出生的那个晚上,月亮笑了,露出满脸的惊喜。星星偷偷地钻了出来,就想瞧瞧你。晚风悄悄地说:‘生命因为有你而不同。因为在这个世界上,从来没有出现过一个和你一模一样的人…… ”

读过这文字,才能感受到配图的魅力——这本书基色采用偏深蓝色的色调,如静谧的深夜,带着梦一般的深邃和辽远。即使是成人,听到这些语言,也会感到生命的辽阔吧。

记得儿子三岁时,那时我们刚刚搬家到澳大利亚,他的绘本随着20个大纸箱被运了过来,那段忙碌烦乱的时光里,开一箱书,他就在那里安坐读好久。

和孩子们读书,他们会把读过的东西在某个意想不到的时刻,以意想不到的方式回应给你。我记得儿子八岁多,有一天放学回家路上,我们在听英文绘本《奥莉薇》(Olivia)的音频,里面讲到奥莉薇参观博物馆,说“这幅画我只要五分钟就可以画一幅一模一样的”,儿子突然激动地说:“这个,这个,我知道,是谁画的……”然后就卡壳了。

当时的我气定神闲地一边打方向盘,转过路口,一边悠悠道出:“波洛克啊”。《奥莉薇》的作者伊恩·福克纳曾为《纽约客》杂志画过许多封面插画,为洛杉矶歌剧院与纽约芭蕾舞团做过舞台与服装设计。他的插画独具心裁,里面藏了许多名画的彩蛋,我每次看到都会心一笑,但从来没给他讲解过,没想到他在学校艺术课讲到波洛克后,自己认出以前《奥莉薇》书中插图与波洛克的神似之处。

在听书之外,我又开始和孩子一起读故事,录故事,我建立了一个荔枝电台,叫作“故事小星球”,有时读绘本,有时录自编故事,在自娱自乐中,找到了一种讲述的快乐。大概倾诉是人类的本能,多少年来人们围坐在火堆旁,说着故事,到近代,电子设备让人类的语言沟通越来越少,但人还是需要述说的吧。讲故事不仅是滋养孩子的手段,也是和自己相处的方法,是自己和过去、和自己心里那部分金子一样的东西相连接的方法。

我开始养成喜欢一个故事,就把它读出来的习惯,有了一点灵感,就把它编出来,读完一个故事,听完一个故事,或者想到了一个灵感的线索的时候,心里感觉好畅快,做了一件想做的事情的那种感觉,虽然只是一个小小的事情。而且仿佛找到了一个和自己、和童年重新建立联系的通道。我也养成了没事儿的时候,不听音乐,而是打开一个故事听的习惯——有时候听自己的,更多时候听别人录的,故事每每给我打开一个美妙的世界,而听熟悉的声音讲故事的感觉,让人好像回到了童年。

分叉

在来澳大利亚之前,我特别主张绘本的无用之美。我推崇的绘本都是精妙、深邃的,或者画风优雅、文字凝练的……比如《大雪》《别了,欢河谷》,比如有环保主题在里面的《森林大熊》和《推土机年年作响》。

而我在澳大利亚幼儿园看到很多的图书则是这样:绘画平实,传递的信息直截了当,叙述方式平铺直叙,然后配上图画,开始我并不太欣赏这类绘本,它们在我眼里有点不够水准。

但是看到幼儿园收集了很多这类书籍,又观察到老师如何使用这些书之后,我才认识到这些书的价值——它把老师、家长该跟孩子说的重要概念一句句写下来,配上图画,这使得给孩子讨论一些“重要问题”变得简单,孩子既需要很多充满想象力、美妙的故事和一切尽在无言中的熏陶,也需要具体的关于一些社交情景如何处理、困难如何解决的经验和解决方案。

比如说教孩子保护自己身体这个主题,有本绘本《我的内裤规则》(My Underpants Rules)。这本书的内容就是反复在贯穿一个“内裤规则”,反复用韵文的形式告诉孩子:被我的内裤保护的身体属于我自己,如果有人打破了你的“内裤规则”,你可以踢他、可以尖叫、可以跑开、可以弄个大场面,因为你的内裤规则最大。当时国内正好有了一些关于ME TOO事件的新闻,引起对儿童性教育的重视,我突然意识到,给孩子讲这些“功能性”绘本的重要性。

从此,我开始关注这一类有“功能性”的绘本——其实这也是阅读的另一个维度,通过书籍,认识自己。我和孩子们读过很多不同主题的书,比如《请不要随便摸我》教孩子保护自己的身体;《别想欺负我》讲如何面对霸凌;《我不跟你走》《我不会走丢》则是面对陌生人怎么办;《我觉得自己很棒》《我想念你》《我好害怕》《我好生气》《我好难过》《我好嫉妒》《我会关心别人》是一系列了解自己情绪的绘本;《我的孤独症朋友》让孩子学着理解他人;《不要咬嘲笑的鱼钩》教孩子面对他人的嘲笑;《你的水桶有多满》教孩子关注自己和他人的情绪变化。女儿入学时,年龄小个子小,我和她一起读《最低年级年龄最小的女孩》,帮助她建立自信心。

我发现在英文绘本里,这类针对孩子解释某个特别话题,或者某个特别领域的绘本并不少,比如有一本《看不见的线》(Invisible String)是教孩子面对亲人或朋友去世的,同系列还有一本专门针对宠物的去世;还有关于阿斯伯格综合征的特殊性的绘本。一位朋友在癌症治疗期间,请我帮她找一些相关绘本帮助女儿理解这件事情,我搜索过程中发现竟然有很多相关绘本,有关于身边成人生病、孩子自己生病、班上同学生病的主题,还有专门针对掉头发、化疗以及一本很搞笑的“癌症害怕抱抱”的小绘本,鼓励孩子们给身患癌症的亲人大大的拥抱。

不仅仅读,我还开始针对孩子的情况自创“功能性绘本”。幼儿园期间,我儿子有一段时间总是发傻,做傻事兒,该坐在一起听故事的时候乱动乱跳,别人好好打招呼他说怪话。

后来我尝试针对我儿子的问题,给他画了一本小书,叫作《超级爱犯傻的Max》:

Max可以做很多事儿。

他可以超级搞笑、超级有创意、超级可爱。

但是,他有时候,也会超级发傻。

他会在大家都坐着的时候跳起舞来。

游泳的时候溅起水来。

别人友好地打招呼时,跟别人做鬼脸。

有时候发发傻没事,但有时就不行。

妈妈看到一片美丽草地时也会发发傻气。

爸爸钓到一只特别特别大的鱼时,也会发点傻气。

但是如果发傻气会让别人感觉不舒服或者害怕,傻气就不好。

于是,妈妈说,我们可以有三种傻气级别。就好像风一样,微风的话感觉很舒服,如果是狂风就有点吓人了。

如果到了三级傻气,可能会弄坏东西,别人也不开心。

如果老师、家长说“停下”的时候,你要停下来,或者你看到别人不开心的时候,你要停下来,或者你发傻气已经太久了,就要停下。

如果你想平静下来,可以干什么事情:比如做三个深呼吸;读本书;或者仅仅告诉自己“我不需要再发傻气了”。

Max不再超级傻气了。

里面的场景,比如妈妈喜欢草坪上打滚,爸爸喜欢钓鱼,都是从我们家生活中来的。我和儿子读过几次这本书,后来有时候我说不要再发傻的时候,他就会问我,现在是几级傻气状态,然后有时赶紧乱蹦乱跳一下,说要“把傻气赶紧用完”。

森林

自我开始给儿子读书,就有一种按捺不住的愿望,觉得亲子阅读这件事真好,想让更多人知道。我开始在推广亲子阅读的公益机构“成都书语”做志愿者,每周六给孩子们讲故事。

每次去给孩子讲故事,都会感受到这件事情的美,你可以看着孩子为那一点点小俏皮,为那天马行空而欢笑,为那小小的温柔的心而感动,通过他们的眼睛看世界。他们不在意你的故事讲得不够绘声绘色,无论你怎么讲,他们都会睁着大眼睛,认真地听,即使,那是一个你觉得一眼就能看到结局的故事。他们会为了故事中一个简单的噱头大笑,一个小小的惊恐惊叫,提一口气,屏住呼吸。

作者和孩子们的飞行主题的故事会。

作者给儿子画的一本小书,叫作《超级爱犯傻的Max》。

刚刚开始的时候,儿子还只会爬,我讲故事时,他常常抱着我的脚,不讲故事时,他就爬来爬去玩书、搬运书,或者偶尔发现一本家里有的书,惊喜地来告诉我。

移居到澳大利亚,我很遗憾少了这样的机会,然后慢慢发现,在澳大利亚其实更需要中文故事会,于是有机会我就开始在图书馆、中文课、身边的朋友群体中继续做故事会。给儿子的故事会做了两年多,然后接上给女儿的故事会。在疫情期间,我还做了云上故事会,在网上给关在家里的孩子讲故事,带他们一起做手工。

因着这些故事会,儿子和女儿都有一帮朋友,我们时不时会做一些公益故事会,并且把我家里的藏书开放给身边朋友借阅,因此结识了一拨有共同爱好的朋友,在讲故事之外,我们会一起去看展览、爬山、露营,会把阅读带入到这些活动中。比如墨尔本的博物馆每年都有特展,有一年是蔡国强和兵马俑来澳大利亚的联合展览,我们就带着各种关于兵马俑的绘本去观展;而另一年则是印象派大展,我們又带着关于莫奈、毕加索的书去看展。露营的时候,我们读关于露营、观星的书;到中秋节的时候,我们一起读月亮的书,做月饼;春节读十二生肖的书,剪纸做窗花……

有时想想,我们每个人都像一棵树,因为阅读相互吸引,现在就像一个小小的森林。

做着做着,我心里冒出新的愿望,我希望自己成为一个会讲故事的人,如果老了,可以满头白发,坐在摇椅里,周围围着一圈孩子,给他们慢慢讲各种关于动物、植物、精灵和自然的故事。如果学会了画画,说不定我也可以写绘本、画绘本呢!这是一个遥远的梦想,我不着急,慢慢来,甚至成功与否都无所谓,怀着这个想法行路的过程已经够幸福了。

(责编:栗月静)