中小学生减负:焦点变化、致因分析与破局思考

2023-05-30朱江华

朱江华

[ 摘 要 ] 从“双减”热点政策出发,对中小学生减负进行历史回溯,揭示学生学业减负的一贯问题表现、主要致因及中心任务等呈现出的历史顺延性,以及贯穿始终的“规范教学行为”和“弱化选拔”两条主线。探讨“双减”政策的全新追求:规范学校办学方面,从有限弱化教学到自觉强化育人;教育管理与评价方面,从强化政府监督的完善到促进升学选拔的多元化;社会力量办学方面,从学校内部消极抵制到全社会规定、限制与治理;家长支持方面,努力实现从配合者到参与主体的角色转变。多维视角下,减负难的复杂致因主要有精英主义人才培养观念、学校“唯升学论”教育政绩观、家长认识误区、应试思维宰制教育实践等。减负难题要实现有效破局,应该走向系统设计与多方深度参与:教育治理上,要转变教育“恶治”,树立和践行“善治”“共治”理念;学校管理上,要尊重和肯定教师劳动,强化家校共育,形成互助机制;教师赋能层面,保障其教学研究与专业提升机会,提升教师质量;家庭助力层面:增强家长责任意识,引导其付诸实质行动。深思中小学生减负的前路,中小学生减负需坚守的关键原则:一是认识到减负工作的持久性;二是坚持以复杂性思维审视减负问题;三是杜绝减负工作的负担转嫁倾向;四是避免将减负工作视同于学习的松懈。

[ 关键词 ] 中小学生;减负;“双减”;焦点;致因;破局

[ 中图分类号 ] G639.2 [ 文献标识码 ] A [ 文章编号 ] 1005-4634(2023)02-0078-08

2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(下文以“双减”指称),对中小学生作业负担和培训负担问题进行全面整治。一时间中小学生减负成为社会的热议话题,频频登上教育热搜榜。减负并不陌生,似乎昨天的呼声还未从耳边消退,今天它又加大了音量。减负的这种反复性与经常性不正说明其实施过程的艰难与复杂吗?那么该如何看待和梳理减负这个常说常鲜的问题呢?“双减”与以往减负政策相比,有哪些新的焦点呢?对于减负,除了以积极态度响应与配合之外,是否需要以冷静的头脑理性分析破局之策呢?这些问题如若不予以厘清,定会影响减负本身的效果,更会影响整个教育培养人的本体功能的真正实现。

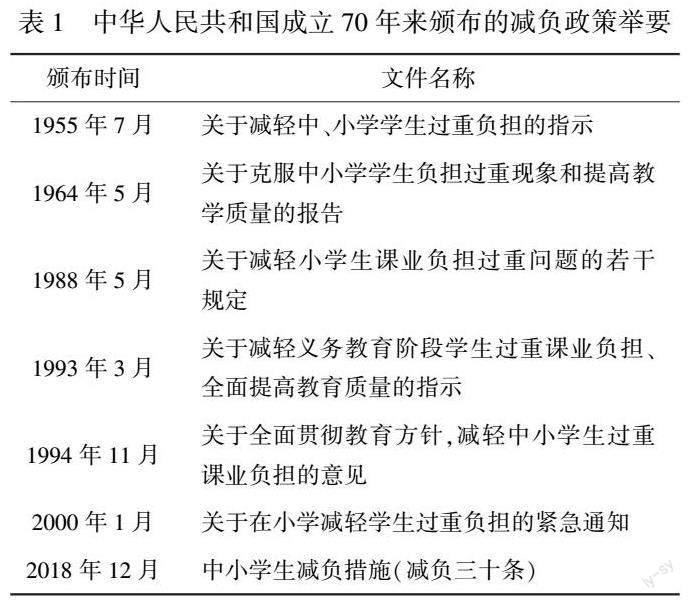

1 是沉疴还是新疾——中小学生减负的历史顺延与焦点变化 新中国成立以来,“学业负担成为一个问题……在教育改革过程中,我们为解决‘学业负担这个特殊的教育问题进行了旷日持久的努力”[1]。减负不是新问题,它有着70多年的历史。我国多年的减负历程呈现的主要议题包括:从减负的主因上看,学生学业负担过重是升学压力的影响;从学业负担过重的后果来看,则主要表现为片面性发展,尤其是身体素质提高受到严重忽视;从减负的重心来看,大多围绕减少文化课学业总量及其难度。因此,减负问题的一贯表现、主要致因及中心任务具有历史顺延性。学生减负问题反映了教育发展的历史性沉疴,是一个陈旧的弊病。通过对历年来主要减负政策的梳理(见表1[2]),可以把握主要线索。

1955年,教育部出台《关于减轻中、小学生过重负担的指示》,明确指出学生课业负担过重的问题,要求中小学校予以重视和解决。事隔近十年,1964年5月,《关于克服中小学学生负担过重现象和提高教育质量的报告》发布,针对中小学教学偏重烦琐古怪试题和种种清规戒律发难,批评学生

考试频繁和突然袭击现象。1988年5月,《关于减轻小学生课业负担过重问题的若干规定》发布,提出各科教学要严格按照教学大纲进行,不得任意增加教学内容、额外提高教学要求。1994年6月,《关于全面贯彻教育方针,减轻中小学生过重课业负担的意见》提出,高中各年级每日作业量由各省制定,且原则上保证小学生、初中生每日9小时以上的睡眠,高中生每日8小时睡眠。21世纪伊始,《关于在小学减轻学生过重负担的紧急通知》重申小学一、二年级不得布置书面作业,不得购买计划外教辅;首次提出小学生学业评价取消百分制;禁止任何部门团体违规举办小学生竞赛活动;同时要求在已经普及九年制义务教育地区坚决落实小学免试升初中的规定。2013年8月,《小学生减负十条规定》提出了阳光入学、均衡编班、“零起点”教学、不留作业、规范考试、等级评价、一科一辅、严禁违规补课、每天锻炼1小时、强化督查等措施。2018年2月,《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》强调,坚决治理一些校外培训机构存在的安全隐患、无证无照、应试倾向、超纲教学等社会反映强烈的突出问题。同年年底,教育部等九部门联合印发的《中小学生减负措施》(“减负三十条”)规定,科学合理布置作业。作业难度水平不得超过课标要求,教师不得布置重复性和惩罚性作业,不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。文件特别强调,只要学校教师还给家长布置作业或者让家长代为评改作业,就是违反减负规定,应该依法叫停,并追究相关学校和教师的责任。2021年,教育部《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》明确规定:加强科学睡眠宣传教育、明确学生睡眠时间要求、统筹安排学校作息时间、防止学业过重挤占睡眠时间、合理安排学生就寝时间、指导提高学生睡眠质量、加强学生睡眠监测督导。这一系列文件直接或间接都涉及了升学压力、学生片面性发展以及减少学业量及其难度的要点,整顿“学生学业负担过重”问题的主要政策思路基本以两条主线贯穿始终,即“规范教学行为”和“弱化选拔”。

然而,随着时代的发展,中小学生学业负担呈现出一些新的变化,对其需要进行新的症状梳理,减负的工作重点及难点相应地也要做出调整。有鉴于此,“双减”政策的颁布显示了一些新的亮点和内容。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》提出了减负治理系统性政策,其指导思想中提到“着眼建设高质量教育体系,强化学校教育主阵地作用,深化校外培训机构治理,坚决防止侵害群众利益行为,构建教育良好生态”。这些表述与以往的减负政策理念相比,显然有着更为丰富深刻的內涵与整体性、全局性的思考,突破了以往“就事论事”的基调,呈现出新的特点。

1.1 规范学校办学:从有限弱化教学到自觉强化育人 “双减”以前,学生减负政策主要在课程与教学、在校时间、课外作业、考试和课后辅导方面一定限度内降低学校教育教学强度,以减轻学生课内负担。这些所谓的负担实际是强加的、机械的和不科学的,比如分数至上原则下的“题海战术”、应试选拔观念下的“大考小考连轴转”等现象广泛存在。学习的实质是知识的学习,而不是学生全面素养的培育。因此,着眼于学生知识学习压力而有限减少课业量是应对性、单纯性的调节举措。新时代,中小学生的学业负担呈现出繁复性和扭曲化,前者表现为课业的繁难与低效,后者表现为校内和校外教学功能的地位倒置,两方面问题叠加起来造成教育资源的恶性竞争与恶性循环。有鉴于此,“双减”政策做出积极回应,其设计表现出全方位、标本兼治的特质,具有辩证性和系统性。例如:“双减”既要大力整治校外培训以实现规范化治理,又要压减校内不必要的繁重作业;既要改革不科学的教育教学方式,又要强化学校育人主阵地的功能。可见,这不是简单的课业量增减问题。因而,需要以辩证的眼光看待减负,要认识到“‘减的背后是‘加,加科学育人观念,加科学育人途径,加科学育人方法”[3]。学校教育主动作为是减负的重心,要体现学校育人的有为性。此处的有为不是形式化的做法而是有着丰富确切的内容实质,是主动作为和有所作为,重在全面育人。具体而言,是通过组织教师“提供课后服务,发展学生兴趣特长,并为学困生提供帮扶、为学优生拓展学习空间”[4],为中小学生全方位的身心成长助力。

1.2 教育管理与评价:从强化政府监督的完善到促进升学选拔的多元化 在强化政府管理监督方面,以往减负政策的主要措施包括规范评价制度、改革招生制度、推进教育均衡发展、完善监管督导制度,但是这些举措的实施极为有限,且减负的效果不够明显甚至常常会反弹。一个很重要的因素是,更为灵活的、人性化的、弹性的教育选拔制度没有建立起来。学校教育无论如何忠实地实施新课程,无论如何更新教育教学理念和改善教学方法,学生最终都要以高考来定输赢和论英雄。在高考的大气候下,一切减负努力都显得苍白无力。近些年,随着高考制度的改革,基础教育领域的评价理念方式的转变,“以学习为中心”的教学观念变革使人们对学生发展更加重视,以知识学习作为评价依据的惯习得到纠正,刻意选拔意识逐步淡化,共赢观念和个性发展成为学生学习的出发点和落脚点。因此,带有甄别性和筛选性的选拔式教育管理与评价习气逐渐得到扭转,实现了多元化选拔的发展态势。“双减”政策的出台,更是要求中小学在升学、评价、选拔方面要合理调整和自觉变革相应的教育机制,以确保减负的同时能够有效提升教育质量和育人水平。

1.3 治理社会办学力量:从学校内部消极抵制到全方位规定、限制与治理 对社会力量办学,以往的减负政策并没有给予应有的重视和管控。较长时期内,校外培训班、补习班、奥赛班竞相林立,行情暴涨,由此造成教育领域乱象丛生,学校办学的社会声誉日渐低迷。对此,教育行政部门采取了抵制措施,比如禁止中小学专职教师在校外培训机构兼职,通过对涉嫌教师严肃处理甚至开除教职等来整治这种现象。然而,这些做法总体上属于治标不治本的消极性对策,没有影响到校外培训机构的生存,其市场表现反而更为活跃。因为校外培训机构的师资人力、课程与教学等资源可从更为灵活的渠道获取;在信息网络与人工智能等高端科技支持下,培训的方式更为变通从而游刃有余。对此顽症,“双减”政策锚定了系统化治理校外培训现象这一重要的标靶,规定和限制培训机构的办学特权和民办教育的招生特权。作为“双减”政策的先手棋,2018年年底的“减负三十条”就明确规定校外培训机构治理的办法,主要包括三项措施:一是严禁超标培训,学科类培训不得“超纲教学”“提前教学”,杜绝机械训练、强化应试等行为,不得留作业;二是控制培训时间,培训时间不得与当地中小学教学时间冲突,培训结束时间不得晚于20:30;三是严禁与升学挂钩,严禁将培训结果与中小学招生入学挂钩,严禁做出与升学、考试相关的保证性承诺,严禁组织举办中小学生学科类等级考试、竞赛及排名。其中,前两项措施是为了规范培训机构的办学行为,第三项措施是为了弱化培训机构对学生的选拔。以此为基础,“双减”将整治社会培训提升到民生的高度,针对社会办学力量的无序生长运作进行系统的问题梳理,将多环节和多因素的影响统筹起来权衡考虑,全方位无死角地设计了应对方案,实行全方位的规定、限制与治理。

1.4 呼吁家长支持减负:从配合者到参与主体

“双减”政策颁布以前,减负政策对家长的要求是“减负配合者”,主要是寻求家长对减负工作的配合与协助,以避免表里不一、“明修栈道、暗渡陈仓”的不良博弈行为,助长教育恶性竞争的势头。“双减”政策的出台,意味着家长减负角色的重大变化和转折,家长由过去被动配合的角色转向新时代“减负主体”角色,其在减负工作中的作用和地位得到了重新定位。学校的减负工作更加注重家长的参与,更加注重减负的联动机制和协调机制的建构与运行。家校合作育人的现象开始得到重视,学校通过家长会、家长学校、家访、专题报告等形式,促进家长树立正确教育观念、成才觀念,把培养孩子的好思想、好品行、好习惯作为家庭教育的首要目标,理性设置对孩子的期望值,理性看待参加校外培训的作用,不盲目攀比,切实减轻子女课外负担。同时,家长在减负工作中的主体作用的发挥,还需要自觉和积极地引领,比如:儿童的课外阅读、劳动实践、道德教育等方面,需要家长在课外尽力陪伴孩子共同成长,从生活的许多细节中指导或者矫正孩子的行为习惯等。

2 为何雷声大雨点小——多维视角下学生减负难的复杂致因 学生减负为何难以彻底取得成功?“双减”之前的许多政策文本出台之始往往会引发社会各界热议和追捧,然而减负的实施并未有效消除“上有政策、下有对策”“一阵风”等现象。减负政策雷声大雨点小有着多方面的致因,具体的表征因素可从社会、学校、家庭等各方来分析,其固有的态度、观念以及对减负的误解对减负政策的真正落地与扎实推进产生了殊途同归的阻抗作用。这背后的根本症结在于我国历来已有的应试传统及其制度惯性长期主宰着教育实践,应试思维无论在社会层面、学校层面或家庭层面的影响都不能够轻易消除,由此会存在“上有政策,下有对策”的问题。

2.1 社会层面:精英主义人才培养观念依然盛行

当今,社会实践领域,劳动者的地位和待遇因其所处的阶层不同而呈现出很大差距,这种情况催生了社会精英主义思想,这种思想一经产生将随着社会阶层落差的拉大而不断地在人们头脑中得到强化。其一,增加资本投入来交换优质教育资源成为一种社会思维惯习。许多家长为了不让孩子输在起跑线上,根本路径是投入,资本万能,投入决定成功,没有什么问题是购买不能解决的。其二,形成了生存的竞争模式。人们越来越倾向认为,勤奋的“局外人”不再享有真正的机会,机会是通过竞争得来的。只有占有更多优势资源和吃更多“小灶”的孩子,才有真正的成功机会。其三,生成了无处不在的压力。家长们有时很不情愿,但又觉得别无选择。让孩子们接受的教育不是以实验和游戏为主导,而是以培养技能的积累或人力资本为主导,这些都是进入精英大学并最终获得一份精英工作所必需的。其四,造成了人的精神困惑。精英学生极度害怕失败,渴望传统意义上的成功。即使他们看穿了代表好学生的“金星”标志,但他们总是感到饥饿,却找不到自己真正需要的食物,从而陷入了一种非理性“攀比”与“看齐”的生存怪圈。精英主义投射在教育领域,造成了教育价值观的扭曲,教育忽视了人发展的完整性和个性化,“教学不是丰富学生的精神世界,帮助学生获得更好的发展,而是异化成了考试的训练场”[5],学生减负自然也就无法真正落实。

2.2 学校层面:“唯升学论”教育政绩观热度不减

作为教育的主体机构,“学校依旧是产生课业负担的主要来源地”[6]。“唯分数论”和“唯升学论”是基础教育的两大难题。“唯分数论”主要是指升学评价体系中常见的“以分数论成败”现象,只看分数而不考查学生的其他能力与素质。“唯分数论”只是作为一种表象,它背后主导的价值取向是“唯升学论”。“唯升学论”指学校办学的原则、立场和价值追求始终以升学作为中心,以升学作为政绩的依据。这种情况的存在往往具有必然性,它与管理部门及社会对学校的评价标准有关。“唯升学论”的教育政绩观叠加应试教育的评价体系,培植了学校教育重分数不重育人的恶习。从根本上讲,就是教育“见物不见人”的冷漠、功利化的办学风气。具体而言,就是以升学率考核学校办学质量与教师教育教学质量,围绕升学考试组织教学。在“唯升学论”政绩观下,所谓“减负”只是学校一时的噱头而已,从管理层到教师,很少有人真正关心减负问题,对业绩和功劳的热情取代了教育本应满载的育人情怀,减负最终沦为纸上谈兵或者“走过场”和形式化的东西。

2.3 家庭层面:家长对教育减负仍存在认识误区

由于社会发展加速,学生面临比以往更多的人生挑战,对于21世纪儿童的素质培养则是多方面的,相对以往其要求更具复杂性和高阶性。对于这种状况,来自家庭层面的关注是最为强烈的。家庭是学生减负最为现实的利益相关者,因此,“‘家庭的需求是教育减负政策分析的逻辑起点”[7]。究竟孩子的未来会怎样?每一所学校能否都给出满意的回答?孩子学业负担的减轻对于其一生的成长究竟有利还是有害?这些问题困扰着许多家长,他们很难对减负形成一致性、高度的认同,从而存在许多认识误区:其一,减负不是一件好事,容易使孩子丧失学习自觉性,成绩落在后面——不认同;减负就是减少作业量,减少学习时间,多给孩子自由——狭隘化认识;减负是学校老师的事,家长所能做的是有限的——偏失性理解;减负只是老调重弹,是一阵风的事,没有必要浪费时间——漠然化认知。这些认识误区的存在,使得减负政策很难在普遍意义上的家长内心扎根,即便初心十分美好、理想十分丰满,但减负认同的缺失大大消解了人们尤其是家长参与减负的热情与责任感。

2.4 根本症结:应试思维依然宰制教育实践

自21世纪初基础教育新课程改革以来,应试教育通常被作为批判的靶标,遭受一定范围的诟病。素质教育进一步被人们所认同,它借助中小学新课程载体并且伴随着教学改革的推进逐渐兴盛起来。但是,在国家政府和学校等有关教育部门不断出台文件要求推进素质教育的同时,不少人“在具体行动上还是遵从了应试教育的实践逻辑”[8]。应试教育观念在社会上并没有完全消失,反而是在一定范围内根深蒂固,广大的学生、家庭甚至一些教师本身也并未摆脱应试思维困扰,所谓的“穿新鞋走老路”就是指应试教育思维还大量存在的事实。一方面,这是由于我国历史观念传承的影响。从历史看,我国历来将知识学习作为改变命运的主流途径,“学而优则仕”“书中自有黄金屋”等观念深深根植于我国社会,深入社会文化骨髓,历史上读书做官的典型比比皆是,不断固化着人们对知识的学习及以知识论英雄的思维。另一方面,应试长期的客观事实性的存在难以扭转人们“唯考试马首是瞻”的惯常思路。无论怎样的教育改革,都无法完全取消考试这一主要选拔人才的形式,考试成绩仍然是目前衡量学生学业优劣以及招生录取的重要依据。应试教育思维总体而言仍占据主导地位,培养人才的一切环节仍离不开应试教育的影响。因此,一些教师、家长、社会用工单位等提到减负心中五味杂陈,思想并不完全统一。

减负工作长期处于意见不统一、正反力量此消彼长的博弈状态,政府对中小学学业负担问题的政策干预与指导,往往会遇到很多阻力,而且这些阻力越来越多地表现出隐性化和变异性的特征。由此,减负呼声震天响而减负效果却差强人意成为义务教育的“慢性病”,迟迟没有得到根治。减负工作成效不容乐观,学生学习依然压力重重,青少年的身心成长存在多重隐患,如许多中小学生都存在睡眠不足、体能不佳等情况。

3 减负难如何破局:走向系統设计与多方深度参与 “双减”的实施实际上是一场中小学教育的深层次改革,它与以往减负的重要区别在于其对教育理念、教育模式以及学生成长的样态有着全新的理解和把握。以往的减负当然也推动教育教学产生一定的改变,然而基本是“部门割据”的碎片化改革[9],各个相关部门各自为政,自扫门前雪,减负也因此陷于零散和形式化的困境。与之相比,“双减”政策的实施不可能沿袭以往的老路,它将减负作为一个系统性的工程来把握,对于减负实践中遇到的这样那样的新问题都会加以统筹。不是以程式化的要求来“包治百病”,而是因地制宜、因势利导以进一步调适和完善。“双减”背景下,减负不是一个单纯或孤立的问题,而是牵涉社会、家庭、学校等诸多部门工作,影响着学生、教师、家长、培训从业者等的实际利益,需要在实施中不断权衡和反思,从长计议、系统设计,引导社会多方深度参与。基本的“减负”实施框架应该是多元共生和多方协同的互促支撑系统:教育治理层面需要彻底改观,从而为减负提供一个健康的内外育人环境支撑;育人阵地层面需要持续巩固,从而作为减负工作的核心力量支撑;教师和家长层面作为促进学生成长的两个重要抓手,应该在减负工作中均给予动力的激发和责任感的调动。

3.1 改观教育治理:转变教育“恶治”,走向“善治”和“共治” 减负这一议题之所以广受关注,其背后投射了教育的乱象或教育治理不到位的问题。而减负议题屡屡被提出,则反映了人们对教育治理的更为高远和理想化的期待。因此,教育治理确实到了改头换面的时刻,需要转变“恶治”形象,走向“善治”和“共治”的全新面貌,从而在教育主体机构——学校的内外重建良性的、健康的减负育人环境。

一是保持对减负治理的持续性。减负没有完成时,只要人才培养的社会选拔逻辑一直存在,就有可能会在不同的利益群体中激发机会主义的思想苗头,就会存在明里在减负而暗地里在增负的可能。因此,需要时时发现学生身心发展的“过重学习负担”,并坚决抵制和克服。

二是需要明确的责任划分。切实将责任落实下去,做到减负问题的每个环节和细节都有责任者、有据可查、有责能追。学校、教师、学生、家长、教育管理部门、社会机构等各方都有责任和义务为“减负”做实事,从而形成减负的实践共同体。其中,家长的传统教育观念转变和对减负政策的积极配合尤为重要。

三是校内减负要精准化。一方面,减负措施需要增强可操作性与可执行性,模棱兩可和语焉不详的方案无疑会使减负行动失去效力,从而留下投机钻营的余地,使得减负措施实施大打折扣。另一方面,减负举措也不能搞“一刀切”,如休息时间不少于××分钟,书包重量不超过××千克,写作业不超过××分钟等,需要根据学生的具体情况留有一定的伸缩余地,主要应该结合学生本身的学习兴趣、动机以及意志力来考虑。政策或方案的执行不能流于形式化,例如有些小学课程的学习要求不能给学生打分,以ABCD等级分类来进行评价,但基本不能避免在知识学习上排名次和争高低的做法,这种换汤不换药的做法实际是对减负精神的背弃。总之,政策实施对于存在的问题要做定性分析和利弊权衡,探索分类减负、精准减负,提高思想认识,理性考虑治理代价,治理方式要从“恶治”向“善治”转变。

四是对非公立教育机构治理要软硬兼施。非公立学校教育包括民办学校以及各类校外培训机构,对于民办中小学需要加强规范化引导,使其保持教育公益属性,避免超纲超量教学活动的发生。同时要采取措施确保民办校与公办校同步招生,不得通过考试或变相考试选拔生源。对于校外培训机构则需要进行甄别,加快“营转非”方向的转化,对纯粹谋利并引发恶意竞争风气的机构应采取强硬手段予以取缔。教育治理要保持持续性,强化监督、举报、引导、转化等机制建设,实现善治与共治并举。

3.2 巩固育人阵地:尊重和肯定教师劳动,强化家校共育,形成互助机制 近些年来,一定区域内义务教育学校间的资源差异并没有那么悬殊,而许多学生学习上的“加餐”就寄托于各种校外培训机构。学校以外的各种所谓“提高班”“强化班”占据了学生的大量学习时间和精力,放学后的中小学生有不少人都流入了校外辅导机构。辅导机构竞相宣传提前教、提前学,甚至拉关系搞竞赛,弄得家长们人心惶惶,生怕自己的孩子学习掉队,不得不给孩子们增添更大的学习负担,从而造成了“越减越负”的现象。

上述现象的大量存在无疑对学校教育造成了冲击性的影响,学校在学生成长过程中的地位和价值日渐走低,家长和社会对学校的育人意义也产生质疑。有鉴于此,学校的育人阵地亟需巩固与加强。在义务教育阶段,强化学校育人职能是促进教育公平的根本性手段。学校育人职能的充分彰显必然需要对每一名学生投入更多的关注与关爱,作为教育实施者和践行者的教师对学生的学习陪伴及学业指导相比以往要付出更多的时间和精力。这样一来,教师在校工作时间延长了,无形中增加了其工作压力和负担。因此,学校应该制定和运行教师的工资激励机制,保障教师的合理收入;可以完善家长委员会制度,形成互助机制;仿效“时间银行”管理办法[10],有效地管理和利用多出来的在校时长。这既有助于家校合作和家校沟通,适当减少教师工作负担,节省家长的时间成本,又能激发学生的主动学习热情。更重要的是,上述的种种举措其根本作用是巩固学校的育人阵地,彰显学校的育人价值,让教育的最大主体——学生重新回归校园。

3.3 着力教师赋能:保障其教学研究与专业提升机会,提升教师质量 教师不仅是一个专业性群体,同时也是一个利益性群体,专业性体现在育人的专门性,利益性与其地位和收益紧密相关。对于教师的工作,中小学需要从以下两个方面加以反思。首先,从劳动时间成本讲,学生需要减负,教师也需要减负。为此,学校应该重新强化教师教书育人主任务的落实,尽量减免教学、教研或育人工作以外的不必要的繁琐事务,让原本属于教师的专业时间回归教师本身,促进教师课程教学以及指导学生成长的能力的提升。其次,从绩效待遇上讲,学校应该正视教师的工作付出,多元化合理化考评教师业绩。由于制度惯性的影响,教师的工资待遇、职称评定与学生成绩的捆绑一直以来是教学工作的常态,教师工作压力就以“加餐”“加码”学习这种方式波及学生。此外,教师的收入水平与其工作付出不能达到很好的匹配,就会很容易考虑校外的“灰色收入”,课上不讲的留到课下讲,“课外补习”由此悄然成风。破除这个恶性循环就需要学校综合、多元、合理考核教师业绩,以形成良性的机制促进教师专业发展,不断提高教师的教书育人水平。

教师是教育的主体,更是培养人的核心力量,教师的发展是学生发展的前提性影响因素,减负需要对教师赋能,减负的问题需要被更加理性、人性地看待。从时间和实际利益方面关注教师,才能真正激发教师的内在动力,从而使其安心于学校工作,乐于从教和善于从教。

3.4 唤起家庭助力:增强家长责任意识,引导其付诸实质行动 家庭的积极参与会大大降低减负工作的阻力,家长正确的教育理念有利于减负的顺利进行,因此减负政策精神是否得到家庭的认同至关重要。以往的减负工作都强调唤起家长的关注与支持,然而效果并不明显。近些年家长依然是明里支持校内减负,而暗地里在校外为孩子不停增负。有学者实证调查获知,学生校外生活中“家长是学生负担的施加者……亦是学生负担的承担者”[11]。可见,一定程度上,家长对于减负还存在消极应对和明减暗增的现象。只有家长对减负认同才能以实质行动参与减负工作。为此,学校与家庭需要加强联系,教师与家长需要加强交流:其一,合理安排家长任务。根据家长实际作息情况、参加活动意愿等,灵活安排不同的参与形式与内容。比如,家长与孩子共同完成实践性活动等。其二,加强陪伴与沟通。根据孩子学习的实际困难与问题,采取特定形式增强情感交流。比如,家长在日常生活中带着孩子逛超市、一起吃饭、一起散步时进行沟通交流,都不失为好办法。其三,适当参与学校活动。根据家长不同喜好,可以开展不同种类的活动。在充分考虑各种情况下,家长可以参与学校的教育教学活动,以增强孩子的团体意识和归属感,进而强化学习的内在动机,提升学习效率。

4 敢问路在何方:深思中小学生减负的关键原则 中小学生减负任重道远,减负历史的长久性及背后致因的复杂性,足以说明中小学生减负不是孤立政策所能解释和解决的。围绕国家“双减”政策的贯彻和落实,在实践层面探索了多元共生、多方协同、互促支撑的减负实施系统,搭建了以学校育人阵地为核心、打造学校内外治理健康育人环境、聚力于教师和家长两个关键要领与工作抓手的实践框架。然而,减负实践仍然时刻需要对行动进行全面的审视,否则减负工作将会陷入“实践的迷宫”,执着于以做事为中心的“成事”惯习和程式化手段,而忽略了教育世界的“成人”过程和育人本真。立足当下展望未来,减负的实施至少需要坚持以下关键原则。

首先,认识到减负工作的持久性。减负工作将具有漫长性与艰难性,不同力量的此消彼长使得减负工作繁复而又曲折,因此时刻走在减负的路上会是一种常态。一方面,社会各方包括学校对于减负的认识需要不断深化,充分认识到减负对于学生成长的重要教育意义。另一方面,减负工作需要持续兼顾学生、教师、家庭、社会等各方的诉求。因此,教育减负应该有助于在这些利益相关方之间建构长久的、良性的、和谐化的、统整化的关系,各方力量共同聚集于学生学习兴趣、动机、习惯等的培育,从而让减负“育人成长”的教育价值回归。这些关键任务非短时内可以完全实现,其在实施中会遇到许多问题并且可能具有反复性,需要在思想上和行动上永不懈怠,久久为功。

其次,坚持以复杂性思维审视减负问题。减负工作不是一个孤立事件,它不仅牵涉到教育领域的方方面面,还会在教育领域之外产生许多的附带影响,会伴随着许多社会效应,尤其是“中小学教师减负问题关系着基础教育改革的成败”[12]。因此,減负工作需要统筹到整个教育改革领域内的系统化设计与实施中。

再次,杜绝减负工作的负担转嫁倾向。减负绝不可能以负担的转嫁作为交换,如将负担由学校内转移到家庭,引发家长时间、精力、经济成本的不断增长等。负担转嫁不等于负担问题的解决,它将会引发新的矛盾和问题,因此减负本质上涉及权力和利益的合理权衡与分配的问题,最终可以归为民生问题,需要立足国家社会战略发展的高度加以重视。

最后,避免将减负工作视同于学习的松懈。减负绝不等于降低学生身心成长的要求,更不是对其放任自流,而是一种更集约化、更科学化、更完善的发展。为了防止出现因减负而可能伴生的学业松懈和整体学习质量下滑等问题,学校在师资素养、教育内容及方式、课程安排、评价体系等各方面,需要不断地予以调整、充实、反思、改进,长期地、持续地进行问题查摆,改进对策。

参考文献

[1] 项贤明.七十年来我国两轮“减负”教育改革的历史透视[J].华东师范大学学报(教育科学版),2019(5):67-79.

[2] 杨婉婷.减负:“量”的迷思与“质”的澄清[J].现代教育科学,2020(5):11-15.

[3] 丁世明,邹燕.“双减”之下,如何实现低负高效[J].人民教育,2022(6):75-76.

[4] 王金娜.改革开放以来小学生减负政策的发展特征、局限与展望[J].教育科学,2019(6):40-46.

[5] 孟璨,徐继存.中小学精英主义的教学倾向及其分析[J].当代教育与文化,2014(4):61-66.

[6] 李晓栋,李晓娜.生本教育理念下减轻我国中小学课业负担的思考[J].教学研究,2016(3):113-116.

[7] 刘太刚,曾艳清,余小豆.需求分化与政策执行的阻力传导——基于教育减负政策执行阻力的扎根分析[J].学海,2022(5):135-144.

[8] 李阿芳.学校“减负增效”的实践困境及实施建议[J].教学与管理,2017(32):47-50.

[9] 孟照海.深化教育综合改革的制度逻辑——兼论学生“减负”政策低效的根源[J].中国教育学刊,2014(1):28-31.

[10] 周红燕.“时间银行”,让学生因优点而闪亮[J].基础教育课程,2018(14):75-78.

[11] 王东,王寰安.对减负政策盲点和负效应的反思——基于北京市中小学生课业负担现状的调查研究[J].上海教育科研,2017(3):30-33.

[12] 葛新斌,叶繁.教师减负的博弈困境及其破解之道[J].教育发展研究,2020(20):46-52.

Abstract From the hotly discussed policies of "double reduction",this paper retrospect the history of reduction for domestic primary and middle school students,revealed that it was extend accordingly in the consistent performance of students′ study overload,main reason,center mission,etc.,and run through by two main clues which are "regulating teaching behavior" and "weakening selection".But there are some new practice pursuit,from limited weakening teaching to strengthening educating people actively on regulating school education,from strengthening government′s proper supervision to promote the diversification of students′ school admission and selection on teaching management and evaluation,from resistant passively on the campus to regulating and governing all over the whole society on harnessing the school running by society,from the collaborators to independent subject on parental supports.From multidimensional perspective,it is hard to reduce the academic burden because of elite talent view,school admission-oriented achievement view,parents′ misunderstanding,educational practice controlled by exam-oriented thinking.Base on the above all,the burden reduction problem might be broken only by systematic design and deep multi-participation,such as turning the invalid governance way to benign and common governance;to form mutual aid mechanism by affirming and respecting teacher′s work,strengthening communication between school and family;to improve teacher quality by endowing teacher the space-time of teaching research and professional improvement on teacher empowerment;to take importance to substantive participation and enhance the family-school co-education on parental assistance.In future,we should abide by the key principles as follows: to recognize the persistence of reduction work,to stick to analyze the school students′ burdens with complexity thinking,to eliminate load transfer of burden reduction work,to avoid equating burden reduction with study relaxation.

Keywords primary and middle school students;burden reduction;"double reduction";key point;case analysis;breaking through the predicament

[责任编辑 马晓宁]