“多面手”杨茂源:创作是与内心达成一场共谋

2023-05-30余一

余一

本刊与艺术家杨茂源是有前缘的,2019年第1期封面就选自杨茂源的一幅手机摄影作品,时至今日印象依然清晰。

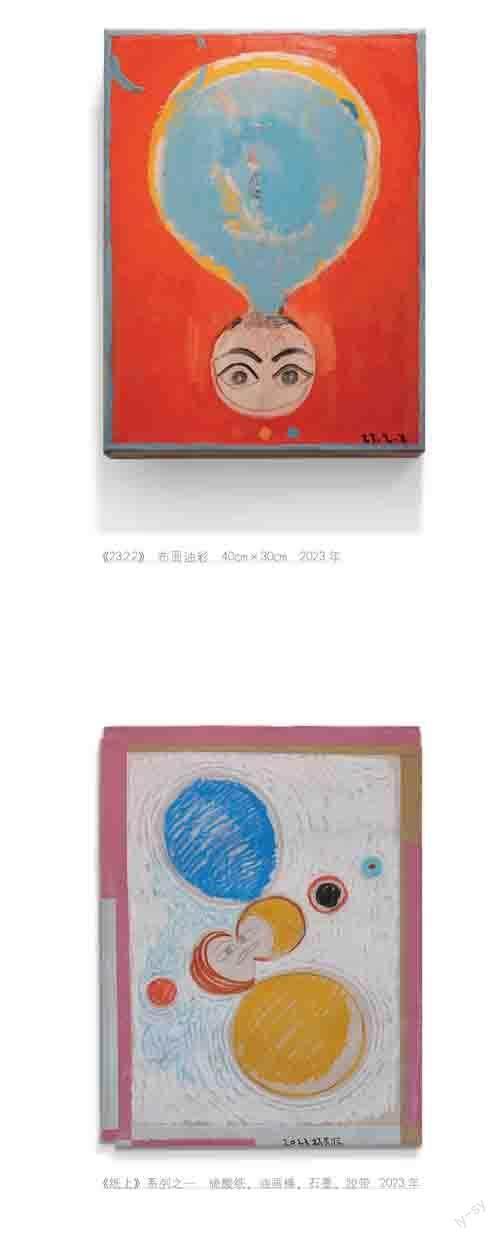

近期,在广州三域·匯艺术空间“杨茂源丨气球人”新展上,看到了艺术家近两年的全新之作。杨茂源继续沿用着他一直以来的创作元素“圆”“球体”并结合当下广泛使用且已超越语言表达的交流符号、表情包等元素,构成了这个时代的现实浓缩和形象印记。作品所覆盖的材质种类非常丰富,也在绘画与雕塑之间反复横跳。

一如既往地,杨茂源刻意在避免作品被任何“概念”所限制和定性,采访中他甚至拒绝过多地给作品强加诠释,而是给你讲各种“故事”。比起解读,他更着重于艺术实践的过程,从而引导观者激发起自我思考。这个过程,杨茂源很执拗,却很纯粹。

游移式创作,像个“考古学家”

杨茂源算是个多面手,其作品类型多到难以归类。他习惯把他曾见过的东西进行修改和拼接,打破你的既定认知,更让人猜不透。

通过创作展现深刻的人文思考,正是杨茂源作品多年以来历久弥新的闪光点。他的作品曾多次在国内外重要机构展出,也被世界各地重要私人藏家、美术馆和机构收藏。

行走、游移式的工作方式,让杨茂源的创作中一直存在着“无目的的目的性”。“我比较迷恋这种探险,而且这种探险并不是漫无目的的。”

20世纪90年代开始,杨茂源先后两次深入塔克拉玛干沙漠、罗布泊考察和拍摄纪录片。风沙和时间等自然力量雕饰的沙漠、戈壁以及消逝的文明遗迹激发了他的想象力,这也成为日后贯穿他创作的线索:自1996年开始,他的作品就不断地以土地和人为对象;他于2000年前后创作的充气形态的“羊”和“马”,也和游牧文化有关;2005年开始创作的《向里看》系列,作品磨光了代表各种不同文化符号的表层,将自然和文明间的关系通过简洁的创作手法表现出来。

“无线生长”雕塑系列,是杨茂源近年的新尝试,灵感源于在空旷无人的茫茫戈壁中看到的年代久远的堆石。“无线生长”系列雕塑采用了不锈钢镀钛制作,镀钛变化万千的缤纷颜色是来自海洋中珍珠贝类,同样,不锈钢材质的贝壳内部呈现出的镜面炫彩,是作品与每一名观者的对话。杨茂源将古老质朴、充满人情特色的图腾式元素以当代的视角赋予了全新生命力。

看得出,杨茂源的作品总是带着异域古典的特质,有着对被掩埋的文明遗址、地域文化的人文思考,以及对多种文化交汇而产生的历史哲思。

“行走的工作习惯,一路的记录和想法,不知不觉出现在自己的创作中,这在现在依然脱离不掉。”杨茂源喜欢田野调查式的工作方式,这种带有生命感的创作形式让他对艺术饱含激情。

符号,超出语言之外的一种沟通

“圆”形是杨茂源作品中无法规避的符号。不管是以往的充气雕塑“马”和“羊”,还是这次的“气球人”展览,那些用陶土烧制或不锈钢镀钛焊割拼接而成的作品,艺术家不自觉地沿用着他一直以来的创作符号“圆”“球体”。

用艺术家本人的原话来说,“关于符号的概念应该是很宽泛的,就像每个人走路,他有特定的一种习惯和姿势。

艺术家的工作应该是没有太多的故意,可能是自我的一个习惯而已。”

“圆”是圆融、和谐,也代表着安全和温暖:是中国传统文化中蕴含的哲学道理。但杨茂源的“圆”,事物原先的形态被刻意消解掉,艺术家将它们重组、变形,构成复杂而难以和解的矛盾体,而使作品具有强烈的冲击力。

这种对“圆形”的利用以及“消解”的手法,正是杨茂源作品中难以言说的,同时也是最触动观者神经的点。

球形“膨胀”的疼痛和“圆满”的和谐,在作品中隐约存在一种疼痛感和对抗性。杨茂源的作品常常混淆着我们以往的视觉经验,充满了存在的荒谬之感。比如《石头脚》,杨茂源将一个个肉乎乎的小脚与石头结合,用水泥浇筑成类似于沙漠中被风蚀刻过的碎石,随意放置于展厅的地面,脚和“奇石”不可能的相遇形成一种史诗般的浪漫关系,给人一种强烈而直接的感受;比如《吟铂们No.1》,艺术家使用了“Implement”这个单词的音译,使人无法猛然分辨其形状和用意。而事实上,艺术家试图消磨掉由“物”本身所包含的历史、文化以及时间的记忆。

“符号是在人类的不同时期都会有的一种交流方式,包括任何时候不同的地区文明都会产生这样的形象,它是人类超出语言之外的一种沟通方式和渠道。”在杨茂源制作的图案和陶塑中,总会带有一种真假难辨的考古气息。

杨茂源认为,图案背后蕴含着很多经验和秘密,也有很多不可言说的东西,其中有一种内在的空间,可以让更多人有不同的解读。

艺术创作,与内心达成共谋

看杨茂源极富幽默感的作品,会误以为他是个健谈的人,交谈时却发现他对什么都淡淡的,似乎创作就是他的一种直觉和本能。

“我通常在工作之前不会有一个预知,就是工作将要完成什么,我喜欢处在这种工作状态,被工作牵引着走,这是一个习惯,也是我的日常。我会用我的‘感觉系统去接触各种事物,包括事件、旅行以及任何刺激到我的事,从而自然地进入到工作状态。而‘感觉系统可能随时都会有一些微妙的变化。”与其说杨茂源的创作是灵感激发,不如说是一种身体记忆。

杨茂源总在看似平淡的日常生活中,接受各类繁杂元素,比如自然的石块、各种稀奇古怪的小物件、网络上的各種表情包等都能成为他创作的素材。他信任直觉和本能,却不愿只展现直觉本能,相信逻辑却避免被逻辑束缚。在这种来回拉扯中,一旦某些细节或碎片跟内心达成一种共谋,“感觉系统”就笃定运行完成创作。这个过程或许我们可以用“下意识”一词来概括。

所以,杨茂源的作品不仅仅是一件艺术品,更是他的思考方式、理解世界的方法或者是思维过程的呈现。他既希望把这个过程呈现给观众,但他又拒绝直白,而是将观看和评判的权利交还给观众,让空间、观者与作品开始另一种持继性创作。