新时代背景下的“持家教育”探讨

2023-05-30刘胜兰茶世俊

刘胜兰 茶世俊

摘要:“持家教育”是指父母或者其他监护人与学校教师和管理者一起,面向青少年实施的以持家知识、经验、品质等为内容的教育活动。它以提升青少年幸福能力为根本目的,以建设幸福家庭所需知识与经验为基本内容。其价值主要体现在为学生未来幸福奠基、促进学生家庭建设、引领与深化家庭教育改革以及弘扬中华传统家庭文明四个方面。持家教育的实施,以家校社共育框架下的梯级递进、情境创设与综合评价为基本路径。

关键词:持家教育 幸福能力 家校社共育

作者简介:刘胜兰/《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》编辑(昆明 650092)

茶世俊/云南师范大学教育学部教授 (昆明 650092)

习近平总书记高度关注家庭和家庭教育,重视和引领家庭家教家风建设,多次发表语重心长的讲话,在新时代背景下从治国理政的高度对家庭教育作了系列论述。习近平总书记早在2015年春节团拜会上的讲话就指出,“家庭是社会的基本细胞,是人生的第一所学校……使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点” 。[1]然而,将习近平总书记关于家庭教育系列讲话转化为不断丰富、日益生动的家庭教育实践还有很长的路要走。研究表明,我国中小学生的家务劳动时间不足[2],不少家庭对于孩子从事家务劳动的意识较为淡薄,对孩子的家务劳动教育存在内容零碎、实施随意的状况。因此,作为家庭教育基本内容的家务劳动教育被边缘化。在新时代背景下,家庭教育面临新定位、新使命,呼唤着家庭教育理论的深化与创新。本文尝试传承中国传统“持家”思想并推动其创造性发展,提出被赋予新时代内涵的“持家教育”,从概念辨析、内涵建构、价值分析和实施路径四个基本方面进行探析,希望通过抛砖引玉,丰富我国家庭教育理论与实践研究,回应新时代家庭教育的新要求。

一、“持家教育”的概念辨析

“持家”之“持”,有操持、维持、坚持、保持之意,“持家”涉及家庭生活的各个方面。“持家”的说法在日常生活中很常见,向历史纵深处考据,“勤俭持家”素来是中华民族优良家庭传统之一,在历史典籍和文学作品中,持家的意思主要包含两方面:一为操持家务,精打细算,维持日常家庭生活和开支。例如,《红楼梦》第66回写道:“二姐儿持家勤慎,自是不消惦记”[3]。老舍的《四世同堂》中也提到“她既会持家,又懂得规矩”[4]。二为保全家族利益和荣誉之意。如《三国志·魏书·王昶传》中提到,“未有干名要利,欲而不厌,而能保世持家,永全福禄者也”[5]。这些话语是指导人们进行自我修炼的要求,目标是管理好家庭和家族,成为宗族的楷模和后人学习的榜样。我国古代持家思想在当代得以传承,但呈经验性、碎片化,理论分析和构建不足。在中国知网以“持家”“持家教育”为关键词进行搜索,成果并不多。其中,张旭介绍了20世纪50年代我国开展“勤俭持家”运动的背景、中央政策的发展变化、宣传方式和内容、各地的榜样及运动的意义和不足之处。[6]张广丽在此基础上,从社会史角度对20世纪50年代末勤俭持家运动中女性角色的塑造进行了研究,探讨了女性角色塑造背后国家对基层社会的治理过程。[7]刘维芳详细介绍了“两勤”方针的提出和在全国贯彻落实的情况。[8]此外,刘光梓分析了《三字经》的思想教育内涵,说明了家庭教育的重要性。[9]不过,这些文献中的“持家”与笔者拟探讨的“持家”在时代背景和具体内容上存在一定差异。

在当前社会背景下,“持家”可以理解为建设美好家庭,上面所说的操持家务、勤俭持家、维持日常生活和開支、保全家族利益和荣誉等意思,都包括在建设美好家庭这一含义中。在此基础上,本文还强调家风传承等新时代倡导的内容。在党和国家大力倡导加强家庭教育的新形势下,在家庭作用日益凸显的今天,重视持家具有十分重要的时代意义。谁来持家,首先是家长。但更重要的,是未来的家长——今天的青少年。不过,青少年的持家能力不是靠自己琢磨就能提升的,而是需要通过由家庭和学校合作开展的协同教育来培养。正因如此,本文首次提出“持家教育”的概念。

所谓持家教育,指的是为提升青少年的幸福能力,父母或者其他监护人与学校教师和管理者一起,面向青少年开展的以知识、经验、品质等为内容的教育活动。这里的青少年具体指大、中、小学生甚至研究生,不包括幼儿园小朋友。与此概念最相关的是“家庭教育”。那么,什么是家庭教育呢?根据《中华人民共和国家庭教育促进法》(以下简称《家庭教育促进法》)的界定,家庭教育是父母或者其他监护人为促进未成年人全面健康成长,对其实施的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响。由此可见,家庭教育是上位概念,持家教育是下位概念,家庭教育涵盖了持家教育。需要说明的是,持家教育的对象是青少年,包括小学、中学、大学的在读学生甚至研究生,而家庭教育的对象是未成年人,持家教育的对象更广泛。

之所以在家庭教育之外提出持家教育,是想在一个相对宽泛的概念之下,建构一个易于被普通家庭接受的中层概念,将家务劳动教育、和谐家庭建设、家风传承等概念统整到一起。事实上,家庭教育的落实与深化,应当鼓励、支持大中小学形成自己的特色活动和特色模式。但与学校教育以“某某教育”命名的特色发展、模式提炼与理论探索相比,家庭教育中类似的思考和探索甚少。因此,“持家教育”作为家庭教育理论中的下位概念和子理论,是适合学校借鉴的一种中层理论,因其上“承”法律与政策,下“启”实际操作。

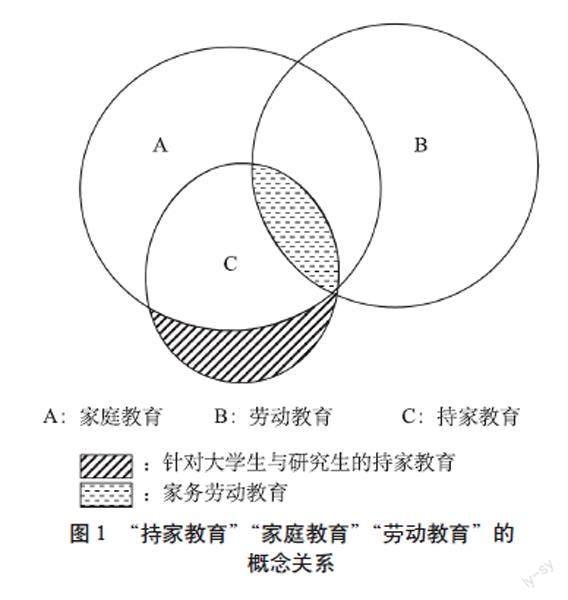

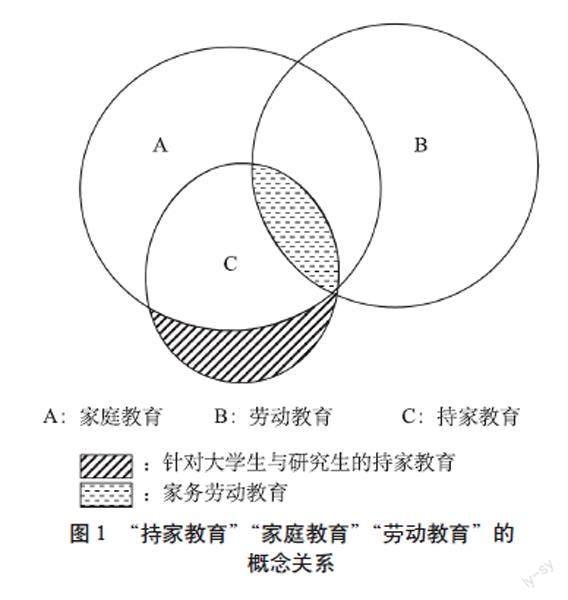

本文认为,持家教育与劳动教育存在交叉关系。教育部发布通知,2022年9月1日开始,劳动课将正式升级为中小学的一门独立课程,其所设置的10个任务群中,日常生活劳动占了4个,即清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护。可见,持家教育包含家务劳动教育,与劳动教育有一定的交叉。

综上,可作两点小结:首先,从总体上看,持家教育是家庭教育的下位概念,二者重合的部分即属于家庭教育中的持家教育,但因持家教育可对作为成年人的大学生和研究生实施,在对象上超出以未成年人为主体的家庭教育概念;其次,从内容上看,持家教育与劳动教育有交叉关系,交叉点是生活劳动或家务劳动教育。三者之间的概念关系如图1所示。

二、持家教育的内涵建构

前文对“持家教育”这一概念及其与家庭教育等概念的区别与联系进行了辨析,下面就持家教育的具体内涵进行建构。

(一)持家教育的根本目的

持家教育的目的是提升青少年的幸福能力,教育的对象包括小学、中学和大学学生。为什么强调要提升青少年的幸福能力?这是因为当前有的家长对孩子幸福的理解窄化为读好书、考好学校、找好工作,但对其是否真正幸福以及未来如何获得幸福关注不足。有的学校只强调智育,忽略了对青少年幸福能力的培养;有的学校在培养学生爱国主义精神和集体主义精神时,忽略了学生个体未来的幸福需求。实际上,国家、社会与个体需求兼顾才是全面的教育目的观。并且,只有个体具有感受和创造幸福的能力,才能提升民族、国家、集体的幸福感。所以,幸福能力作为个体发展的重要组成部分,应当关注和培养。

不同的人对幸福有不同的理解。本文借鉴国内学者的两个观点:一种观点是谢青松教授的中国传统幸福观,他认为幸福不是向外获取财富、权力、名望,而是“向内探索、安在当下、开启智慧”,这是“中国传统幸福观的三个精神向度”;[10]另一种观点是彭凯平教授提出的“幸福是一种有意义的快乐”,是人们向目标前进过程中温暖而持久的体验。[11]综合这两个观点,笔者认为,所谓家庭生活中的幸福,是指家庭成员在快乐而有意义的家庭生活中获得的温暖、安宁的内在情绪和情感体验。相应地,所谓青少年的家庭幸福能力,指的是能够在追求快乐而有意义的家庭生活中感知温暖、安宁的内在情绪和情感体验的能力,它所指向的实践是家庭生活。持家教育,就是教育家庭成员特别是青少年产生经营快乐而有意义的家庭生活的能力,能自觉维护家庭乃至家族的利益和荣誉,这是从孩子一生的维度去看待幸福。通过持家教育,父母及其他监护人把对分数、学校、工作的追逐转为引导孩子回归自己的身心感受,保持对当下生活的觉知,增长面向未来生活的智慧,帮助孩子获得宁静而长久的快乐,感受亲人之间守望相助的人生意义。如果从希望孩子幸福的角度考虑,家长对持家教育的态度会更为积极,也更有动力配合学校实施持家教育。相比来说,以往研究在家庭教育目的上对孩子幸福的关注和讨论不够,本文希望在此方面进行拓展。

(二)持家教育的基本内容

内尔·诺丁斯教授认为,持家作为私人生活领域的幸福来源之一,在西方社会普通教育中,却从来没有被认真考虑过。[12]我国虽然有不少持家的传统,但对持家内容的系统研究不足。本文认为,有助于青少年获得幸福能力的持家教育内容可概括为以下5个方面。

热爱家务劳动。家务劳动是一个私人生活领域的概念,但近几年国家层面开始关注这一问题。2021年7月,中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,指出“学校和家长要引导学生从事力所能及的家务劳动”,这是国家从政策层面对家庭责任的指引、推动与保障。教育部规定,从2022年秋季学期开始,劳动课将正式升级为中小学的一门独立课程,清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护等日常生活劳动成为劳动课程的内容。[13]这些都是持家教育的重要内容,对提升青少年生存技能和幸福能力很重要。在实际生活中,家务劳动还包括照顾老人、照顾宠物、规划家庭出行等内容,其内涵随着生活方式和范围的变化而不断丰富。比如,2021年,人力资源和社会保障部在“家政服务员”職业下增设“整理收纳师”工种。[14]

践行勤俭持家。勤俭节约不仅有助于孩子克制对物质的欲望,而且可以增加个人修养,还可以提高家庭应对重大变故的能力。然而,以何种方法教育孩子勤俭持家,避免孩子养成大手大脚花钱的习惯,是勤俭持家教育的难点。笔者认为,一是可以引导孩子树立自食其力的意识,让孩子认识到即使父母收入高,自己也要勤俭节约,长大后要自食其力,这是勤俭持家的前提;二是引导孩子树立正确的财富价值观,即要合理使用金钱,力所能及地帮助弱势群体,积极参与公益事业,提升个人精神成就感;三是要居安思危,现在的经济宽裕不意味着未来能一直维系,平时注意节俭和积蓄,增强应对家庭事业危机的能力。

建设和谐家庭。对青少年来说,可以从以下两个层面学习建设和谐家庭:一个层面是在当前原生家庭中学习和践行的知识和经验,包括学习家庭成员之间的相互尊重、彼此关爱、良好沟通及换位思考等良好家庭关系,具体体现在亲子关系、兄弟姊妹关系和亲戚关系上。在这些关系中,如遇到矛盾要注意克制不良情绪,减少对彼此的伤害。面对父母最终难以维持夫妻关系的状况,要学会尊重父母的选择,并减少“站队”的思想,平等对待父母;而父母也要从关爱孩子的角度平和地处理相关问题,不在孩子心中播种仇恨的种子。另一个层面的知识和经验是未来家庭和谐所需要的,包括从恋爱走向婚姻、结婚后的夫妻关系和婆媳关系、养育孩子等。青少年基于当下的原生家庭来学习、积累建设自己未来小家的知识和经验,是非常有必要的。人们常说,“家庭是社会的细胞,家庭和谐了,才能为构建和谐社会奠定基础”,而这种由家到国的社会运行逻辑,起点在原生家庭的和谐。因此,基于原生家庭和谐氛围而产生的实践性知识是最基本的家庭和谐教育内容。

传承良好家风。传承家风一般指由父母或祖辈通过身体力行和言传身教,约束和规范家庭成员的风气、风格和风尚。家风的两个重要标签是“世代相传”和“生活作风”,生活作风可以分为价值认同、生活方式两个方面。价值认同是生活方式的思想指引,生活方式是价值认同的表现形式。比如,清正廉洁是一种价值观,而勤俭持家便是这种价值观在生活方式上的具体体现。诸如信仰坚定、爱国报国、忠贞不渝、克己复礼、艰苦朴素、宽厚待人、诗书传家等,都是中华民族家庭优良家风的具体表现形式。家风是一个家庭长期培育形成的一种文化和道德氛围,作为一种精神力量,有强大的感染力,是家庭伦理的集中体现。家风正,则后代正。家风既能在思想道德上约束其成员,又能促使家庭成员在一种文明、和谐、健康、向上的氛围中不断发展。习近平总书记非常重视家风的建设和传承,他强调“家庭是社会的基本细胞,千千万万个家庭的家风好,子女教育得好,社会风气好才有基础”。[15]家风传承是美好家庭建设在思想和精神层面的教育,是持家教育的核心内容。

维护家族荣誉。古代“持家”中的保全家族利益和荣誉这一含义,对当今城乡家庭或许有不同的传承价值。家长对孩子进行维护家族荣誉的教育非常必要,在精神层面上,能够让孩子正确面对由众多亲戚组成的家族,树立正确的家族观,能够从家庭的兴旺发达和社会声望层面反观自己的言行。

三、持家教育的价值分析

持家教育的价值,主要体现在为青少年特别是在读学生未来幸福奠基、促进青少年原生家庭建设、引领与深化家庭教育改革以及弘扬中华传统家庭文明四个方面。这些价值由小到大、从微观到宏观,形成了持家教育多重立体价值。

(一)为青少年未来幸福奠基的个体发展价值

让幸福成为个体发展的底色或基石,是持家教育的核心价值。换句话说,持家教育具有奠定青少年幸福生活的基石、实现更高层次个体发展的价值。持家是青少年未来独立面对生活的前提。通过持家教育,青少年可以获得精神上的自得与丰沛、能够提高生活技能、营造和谐家庭氛围、助推良好家风的形成。内尔·诺丁斯认为,持家带来的一种重要快乐就是对美的创造。[16]持家教育能够激发青少年的生活幸福感,家庭成员特别是青少年通过做家务劳动、协调家庭关系、传承良好家风等体验自身价值。而且,持家教育对青少年完整人格的构建很重要,有助于帮助青少年形成正确的劳动价值观,教会他们独立、自信、自强,形成吃苦耐劳的精神品质,塑造健康科学的生活方式,这些都是受益一生的财富。在持家教育中形成的观念、养成的习惯、培养的态度会在孩子后续的家庭生活中得到延续。美国哈佛大学的社会学家、行为学家和儿童教育专家曾对波士顿地区456名少年儿童进行了长达20年的跟踪研究,结果显示,爱干家务的孩子与不爱干家务的孩子,成年后的失业率比为1∶15,犯罪率比为1∶10;且爱干家务的孩子平均收入要高出不爱干家务的孩子20%左右;此外,爱干家务的孩子在离婚率、心理疾病患病率等方面也较低。[17]

(二)改善青少年原生家庭氛围的家庭建设价值

《家庭教育促进法》指出,“未成年人的父母或者其他监护人及其他家庭成员应当注重家庭建设,为未成年人健康成长营造良好的家庭环境”,这意味着家庭教育从传统“家事”上升为新时代的重要“国事”。成年人的人格障碍、人际交往障碍等问题,往往与原生家庭有关。过去我们更关注原生家庭对孩子的影响,却忽略了一个问题,即青少年对原生家庭的改善也是有責任的,不能“等靠要”,而应积极、主动改善家庭关系,成为原生家庭建设的主人翁。但孩子要做到这些,是需要教育的,加强持家教育就是一个重要方式。如果在学校和家长的共同努力下,孩子接受持家教育,愿意做家务劳动,能主动疏通父母的矛盾,自觉继承家风等,就一定能改善原生家庭的氛围。比如,一项基于六省市城乡居民的调查表明,家庭事务参与少会带来家庭地位的边缘性、与家人的疏离感、亲情缺失等弊端。[18]而“男性参与家务劳动被看作是性别关系、家庭关系走向民主与现代的一个重要标志”。[19]可见,如果孩子在家中积极参与家庭事务,包括从事家务劳动、帮助家人分担家务事项、主动调节家庭关系,其所在原生家庭爱的气息、快乐的情绪与内在的幸福感就会增加,这对于构建和谐的原生家庭关系大有裨益。

(三)促进家庭教育有效落实的价值

随着《家庭教育促进法》的出台,学校和家庭面临家庭教育的新形势和新任务,由此需要对家庭教育理论进行重构与创新。高书国曾撰文指出,要通过对中国传统家庭教育理论的批判性吸收重生价值、重建体系、重构理论,以实现中国现代家庭教育理论的创新和理论自信。[20]《家庭教育促进法》第十一条规定,“国家鼓励开展家庭教育研究,鼓励高等学校开设家庭教育专业课程,支持师范院校和有条件的高等学校加强家庭教育学科建设,培养家庭教育服务专业人才,开展家庭教育服务人员培训”,这对家庭教育理论建设提出了更高要求。党和国家领导人重要讲话和系列政策法律的出台,对学校及家庭实施家庭教育提出了宏观目标和基本要求。接下来的工作是研究如何指导、帮助学校和家庭结合实际有效落实,本文所做的正是这方面的思考和探索。持家教育有助于促进家庭教育政策与法律的有效落实,因为它既体现了国家政策和法律要求,又蕴含具体操作性内容,使得国家法律规定和政策要求更容易得到学校、家长的理解和认同。而从学校教育、家庭教育特色打造的角度,持家教育也是一个极有辨识度的概念。

(四)发扬中华传统家庭文明的文化传承价值

中华民族五千多年文明孕育的优秀传统文化,是持家教育的根基与魂魄。中华民族传统文化中的家庭美德有很多,诸如仁爱礼信、温良谦让、尊老爱幼、母慈子孝、兄友弟恭、克己复礼、诚实守信、勤俭持家、忠厚传家、勤勉严谨、诗书继世、耕读传家、知书达理、家和万事兴等。持家教育可以从中汲取精华与营养,取时代之需,将传统家庭文明一代代传承下去。习近平总书记在2019年春节团拜会上说:“在家尽孝、为国尽忠是中华民族的优良传统。没有国家繁荣发展,就没有家庭幸福美满。同样,没有千千万万家庭幸福美满,就没有国家繁荣发展。我们要在全社会大力弘扬家国情怀,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义、集体主义、社会主义精神,提倡爱家爱国相统一,让每个人、每个家庭都为中华民族大家庭作出贡献。”[21]可见,发扬中华传统家庭文明,是持家教育在文化传承方面的重要价值。

四、持家教育的实施路径a

要实现中国传统“持家”思想的传承,结合新时代要求的创造性发展并实现向实践行动的转化,可通过学校、家庭、社区的教育活动来落实。家庭、学校、社区作为三类实施主体,应发挥各自优势,分工负责,合力推进。在家庭层面,父母或其他监护人作为持家教育的主要实施者,应根据学校要求或指导,在家中实施好家务劳动、家庭和谐、勤俭持家、家风传承等方面的持家教育,同时以家长身份参与学校组织的持家教育培训,或应邀担任持家教育校外教师。在学校层面,要加强中小学持家教育的课程建设和实施指导,日常管理建议由德育处负责,具体实施则由年级主任、班主任负责。德育处通过制定课程要求、组织家长培训等与家长建立联系,日常实施由班主任与家长及监护人保持沟通。涉及场地、素材、装备、讲解员等要素时,学校其他相关部门参与协调。在社区层面,社区工作者应重视和支持家长实施持家教育,在家庭教育指导师的协助与支持下开展持家教育活动的经验交流、评优表彰等,营造持家教育的支持性氛围。在分工负责的家校社共育框架下,具体可采取梯级递进、创造情境与综合评价三条基本路径。

(一)梯级递进,保证持家教育内容的难易适中

围绕上述5个方面持家教育内容,学校可以构建持家教育课程体系,既可独立设置,也可融入《劳动》《道德与法治》《心理健康教育》等相关课程中。持家教育要考虑不同学习阶段青少年的接受能力,参考国家对劳动教育课程的内容设置方式,对处于小学、初中、高中、大学等不同阶段的青少年提供逐渐加深的持家教育内容,大致顺序为:家务劳动教育、家庭和谐教育、勤俭持家教育、家风传承教育以及家族荣誉教育。在各个学段内还要进一步进行细化,如把小学阶段的家务劳动按小学一到六年级制定由低到高的技能指标,下发年级组和班主任作实施参考。到大学阶段,父母或其他监护人可以对孩子开展婚恋、经济支出等较高层次的持家能力培养,同时,大学班主任、辅导员、学业导师将持家教育融入日常思想政治教育工作和学业指导。家长或其他监护人也可与班主任、辅导员及学业导师联系,就落实持家教育的个性化内容进行必要沟通。

(二)创造情境,增加青少年持家教育的实施效果

持家教育的主战场是家庭,但又不囿于家庭。一方面,父母及其他监护人在家中要教孩子做家务、尊重家人、营造和谐关系、做好家风传承等,率先垂范、以身作则,有意识、有计划地实施日常化的持家教育。另一方面,学校和社区可以通过“课程+活动+竞赛”的组合方式,开设家政、烹饪、手工、园艺、“我爱我家”演讲等多样化的课程及活动,要求学生在学校、家庭或社区完成。其实,无论在家庭、学校还是社区,这些教育的实施都需要创造情境,即设置真实或模拟的家庭生活情境,通过父母、监护人和教师、社区工作者的行为示范,让青少年在其中模仿、体验、操作、互动。这样的课堂符合李吉林老师强调的情境教育“真、美、情、思”四大元素[22],青少年可以在真实或仿真的情境中接受美的熏陶,感受生活的美好与意义,与家长、教师在温情中互动。当然,有的教育内容如家庭理财、超市购物、蔬菜种植等家务劳动,需要专门的场地和专业人员讲解,这就应由家庭、学校、社会合作解决。

(三)综合评价,增强持家教育的实施力度

评价是对持家教育的良性引导,更是督促与推动。中小学校可考虑将实施效果纳入学生综合素质评价,以了解每一个年龄段的孩子是否掌握了相应的持家技能。首先,学校可以将评价指标纳入“道德品质”“公民素养”“学习能力”“交流合作与实践”“运动与健康”“审美”“表现能力”等综合素质评价体系,再由班主任具体纳入班级学生评价;其次,对反映学校持家教育特色的内容单独加以测量与表彰,比如设立“我爱我家”演讲的奖励。高校对大学生的评价有别于中小学生,一般难以将持家教育内容纳入评价,但也可请班主任、辅导员、学业导师在日常留意典型案例,作口头表扬等评价。总之,评价是一个重要的方向和杠杆,会增强持家教育的实施力度。

综上,为了丰富我国家庭教育研究,本文对持家教育的概念及其内涵、价值分析及实施路径进行了初步探讨。由于精力和水平有限,这些探讨仍稍显粗浅,还需在今后的研究中进一步完善。同时,笔者也希望读者和家长朋友亲身躬行持家教育,让更多青少年因为接受持家教育而提升家庭幸福能力。

【参考文献】

[1][15][21]中共中央党史和文献研究院.习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2021:3,23,71.

[2] 顧建军.居家劳动也是一种教育[N].三亚日报,2020-3-19(7).

[3] 曹雪芹著.脂砚斋评石头记(三)[M].北京:线装书局, 2013:922.

[4] 老舍.四世同堂[M].北京:人民文学出版社,2012:4.

[5] 陈寿.三国志(下)[M].北京:中华书局,2011:620.

[6] 张旭.20世纪50年代末我国勤俭持家运动研究[D].河北师范大学,2011.

[7] 张广丽.1950年代末勤俭持家运动下女性角色的塑造[D].山西大学,2014.

[8] 刘维芳.中国妇女工作“两勤”方针的前前后后[J].当代中国史研究,2007(6):100-107.

[9] 刘光梓.治国、安邦、持家之经典——《三字经》的思想教育内涵[J].语文建设,2015(5):57-58.

[10]谢青松.中国传统幸福观的三个精神向度[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020(5):139-145.

[11]彭凯平,闫伟.活出心花怒放的人生[M].北京:中信出版集团,2020:自序1,Ⅷ.

[12][16]内尔·诺丁斯.幸福与教育[M].龙宝新,译.北京:教育科学出版社,2014:97,117.

[13]教育部.关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知[EB/OL].(2022-03-25)[2022-11-05].http://m.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html.

[14]人力资源和社会保障部.关于对拟发布集成电路工程技术人员等职业信息进行公示的公告[EB/OL]. (2021-01-15)[2022-11-03].http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/gggs/tg/202101/t20210115_407761.html.

[17]王亚珺.从小培养孩子的劳动习惯[J].早期教育(家庭教育),2020(1):45-47.

[18][19]马冬玲.家务劳动与男性气质的构建———基于六省市城乡居民的定性调查[J].中华女子学院学报, 2019(5):42-50.

[20]高书国.中国家庭教育研究的理论缺失与自信重构[J].教育发展研究,2020(2):9-17.

[22]李吉林.40年情境教育创新之路[N].中国教师报, 2018-12-26(11).

Discussion on “Housekeeping Education” in the Background of Family Education in the New Era

LIU Shenglan CHA Shijun

Abstract: “Housekeeping education” refers to educational activities on the knowledge, experience, character and other contents of housekeeping jointly implemented by parents, other guardians, school teachers and administrators to improve the happiness of adolescents. The fundamental purpose of housekeeping education is to improve the happiness ability of adolescents, and the knowledge and experience required to build a happy family are the basic contents of it. The value of housekeeping education is mainly reflected in four aspects: laying the foundation for adolescents future happiness, promoting the construction of adolescents original families, leading and deepening the reform of family education, and carrying forward the traditional Chinese family civilization. The cascade education, situational education and comprehensive evaluation within the framework of home-school education are the main implementation strategies of housekeeping education.

Keywords: Housekeeping Education; Happiness Ability; Home-School-Community Education

(責任编辑:李 一)