丹麦电影中的信念思想与爱

2023-05-24张冲

谈论丹麦电影时,一定会论及丹麦电影大师卡西尔·西奥多·德莱叶的作品。循着世界电影史的节奏,大致可以将丹麦电影分为四个时期,即1896—1930年代的默片期、1930—1960年代的古典期、1960—1990年代的现代期、1990年代的国际化突破期。

默片时期,1906年做过放映商、开过几家最早电影院的丹麦企业家奥尔·奥尔森成立了诺蒂斯克制片公司,德萊叶于1913年进入诺帝斯克担任编剧工作,1919年拍摄了他的第一部电影《审判长》;经典电影时期,加布里埃尔·阿克谢的电影《芭贝特的盛宴》(1987)第一次为丹麦赢得了奥斯卡最佳外语片奖;在国际化突破期内,丹麦电影在欧洲国际电影节上也多次亮相,如奥古斯特的《征服者佩尔》与《善意的背叛》(1992),两次获得戛纳电影节金棕榈奖。

“2017 年5 月,中国与丹麦签署了《中华人民共和国政府与丹麦政府关于合作摄制电影的协议》,丹麦成为第 16 个与中国达成合拍协议的国家,同时也是北欧五国中第一个与中国达成该协议的国家”。导演奥古斯特又和中国电影界进行合作拍片,还曾担任北京国际电影节“天坛奖”评委会主席,其带有现代意识的最新作品《信誓》(2021)亦在北影节亮相。纵观丹麦几代优秀的电影人,其核心主题较多关乎信念、思想与爱。

丹麦电影中对“信念”的选择

卡西尔·西奥多·德莱叶一生共计导演了14部长片,他曾经在1920年的一次访谈中批评丹麦电影界“沉闷如一潭死水”,他尤其不满北欧公司最喜欢制作的“上流社会情感剧”,他抨击商业片刻意迎合大众,让电影沦为低智的娱乐手段,使得知识阶层甚至不屑于进影院。在他看来,电影需要品味和文化的输入。这一点是他终生的“信念”,他把电影作为一门纯粹的艺术,拒绝电影工业化、拒绝取悦观众,并且“只考虑怎样完整表达”他的想法,因为他视电影为一种警醒观众、带领观众走入“信念”的一种手段,所以终其一生他都在影片中对某些抽象问题进行思考和创新。

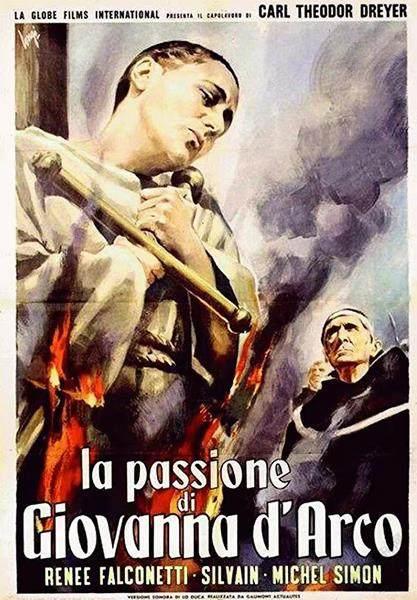

德莱叶的巅峰之作《圣女贞德蒙难记》其形式与内容都堪称世界一流,电影通过刻画一位“为她的国家而死的纯朴和人性的”“虔诚的”年轻女性,对抗一群“正统的上帝学家和有权的法官们”,对“上帝已死”的状态进行了肖像式铺陈,像尼采一样,他主张对人类自从进入到文明时代以来所成就的一切进行一番价值重估,打破一切自欺和虚构,将现在普遍庸俗化了的人类提升到超人。

德莱叶的最后作品《盖特尔德》(1965)中盖特尔德作为一位女音乐家,她先后与四位男性——诗人、政治家、音乐家及学者交往、交流。这部电影是一部真正的作品,而非电影工业的“消费品”,但因其看似简单实则深邃的内容不被观众理解而遭到嘘声和抨击,使得德莱叶再次受到误解,游走边缘。

加布里埃尔·阿克谢的《芭贝特之宴》(1987)改编自丹麦诺贝尔文学奖两次提名者凯伦·布里克森的同名小说。电影中,当年追求过两姐妹的帕宾和罗伦斯,代表着世俗社会的名誉与权力的音乐家和将军,他们在晚年的这顿饭期间,开始反思一生追逐的荣誉、金钱和社会地位,他们并不认为自己的选择是“更正确的”,而是尊敬和佩服牧师姊妹一生追随信仰的勇气与力量。将军说:“一切我们拒绝的也已经对我们产生影响。”他们当年拒绝留下坚守信仰,到了晚年领悟到克尔凯郭尔所说的高位、知识、荣誉,友谊、快乐、财富,都不过是过眼烟云,或者说,一切都是虚空。

托马斯·温特伯格的《狩猎》中也对人与人之间的“信念”问题进行了讨论,还较为乐观地认为,“世界上存在着太多的恶意,但如果我们相互支持,那些恶意自然会离去的。”导演尝试用“道德的制高点”、爱与信任存在的可能性来判断“信念”的践行性。但在影片结尾处,一声不知从何而来的冷枪将这种乐观与可行性击碎,眩晕的太阳光下,犹如人类无法认清不可知的太阳一样,头晕目眩,不知其何所来,何所踪。徒留男主人公的困惑与痛苦,如果无法走出认知的洞穴,无法对太阳及“绝对存在”进行思考与认知的话,人类将无法实现自我超越,必然沦陷于黑暗、绝望与荒诞之中。

现代主义思想在丹麦电影中的介入与建构

德莱叶认为电影是“文学性”地探索心灵表达,它要呈现人的内心世界,而非对外在生活的简单重复。电影是追求深度的,在表现心理方面必须吸取文学和戏剧的长处。德莱叶的这一“文学性”及“深度性”的电影观,直接影响了后来的几代丹麦电影人。

《盖特尔德》中,带有选择特征的“权力意志”,同丹麦哲学家克尔凯郭尔的“非此即彼”的选择观相类似。影片随着盖特尔德的不断坚强与成熟,她不停地超越了之前所认同的感官体验的“审美阶段”及纯粹理性的“伦理存在”,而逐渐以“爱是一切”的行为来践行自己的“宗教性存在”。从这一点可以看出,德莱叶对在《圣女贞德蒙难记》及《诺言》当中认知的一种超越与升华。德莱叶试图抓住凌驾于感官经验之上的某些东西,勾勒出它们的形状,甚至赋予它们以某种实体。这些作品无论形式或结构最终都归于哲学式的思辨。

丹麦电影的“道格玛95”运动是1995年由“反好莱坞”团体发起的,其主要成员有丹麦导演拉斯·冯·特里尔、托马斯·温特伯格与克里斯汀·莱文等。他们反对中产阶级化电影效果,强调电影构成的纯粹性并聚焦于真实的故事和演员的表演本身。为了进一步实现这个目标,冯·特里尔和温特伯格发展出了道格玛电影必须遵循的十条规则,这些规则被称为纯洁誓言。

苏珊娜·比尔所拍摄的影片《打开心窗》便是Dogme 95宣言下创作的产物。他们的誓言是:“要克制个人口味。”其最大目标是要在角色及环境中找出真理。女导演苏珊娜·比尔作为一位德国与俄罗斯混血的丹麦女性导演,她在代表作《更好的世界》中将多方现代思想的“复调”之声真实地呈现在屏幕上。尼采认为人类由于两千年来的惰性,已经丧失了这种统治意识,败坏了自己的权利意志,沉迷于人性的温情和小家子气的伤感。人类的理性和逻辑则是对意志的最大束缚。他们用一套一套的件上学体系和概念的思辨,使庸人们心安理得,使弱者得到安慰,但却制止了权力意志的冲撞和爆发。

在苏珊娜·比尔的电影《更好的世界》中,在非洲进行人道主义援救的伊利亚斯的父亲安东,就是符合这种逻辑且得到安慰的弱者,他具有尼采所蔑视的“打左脸给右脸”的“奴隶意识”。安东告诉儿子和他的朋友克里斯:“脸被打并没有那么可怕”。但其后在苏丹“大佬”的残酷暴行及“希波克拉底誓言”的伦理冲突之间,安东无法忍受暴政者的暴行,将医生“为病家谋幸福”的“希波克拉底誓言”抛掷一边,把这个剖开妇女的肚子的行暴者交给愤怒的苏丹暴民,他们以群体暴力的方式将“大佬”打死,体现了在“善/恶”道德体系中安东在西方文明逻辑下,“顺从道德制高点”方面的徘徊和抉择。

与安东不同,男孩克里斯经历了丧母之痛后,他以简单、素朴的直接方式为软弱、善良的朋友伊利亚斯及其父亲复仇,以尼采所说的“金发野兽”的超人方式向施暴者还击及复仇。在克里斯的判断中只有“好/坏”的判断,他还没有吃那颗辨别“善/恶”的苹果,因此他以本能的及动物良知的方式进行选择与复仇。苏珊娜在呈现“好/坏”评判体系的时候,也将男孩伊利亚斯的“善/恶”的评价体系呈现:解决克里斯“复仇”循环问题的是伊利亚斯的“善”,后者以弱者“牺牲”的方式救下一对母女,伊利亚斯的行为及其周围的环境——家庭、学校、医院等规训之所,这些会一步步让克里斯进入强大的“善/恶”道德的谱系中,加入“怜悯、同情和伤感”的平庸之人的队伍之中,渐渐会接受“自由、平等、博爱”之类的字眼,其“野性的高贵的力量”将被打磨殆尽。

“愛”作为永恒主题的讨论

德莱叶认为作为导演不该满足于再现客观现实,而是要追寻灵魂的真实。加百利在电影中所描述的爱是带有古希腊精神气质的“生命之爱”,与16岁天真时代的盖特尔德写下了《爱的福音》有着一定的差别:“看着我 我漂亮吗?/不 但是我爱过/看着我 我年轻吗?/不 但是我爱过/看着我 我活着吗?/不 但是我爱过。”诗中这种非物化的精神自足最后也成了盖特尔德的终极追求,最终她变成了勇敢直面衰老、贫困和荒诞世界的西西弗斯。她的这份自足与自得来自她对事物表象下的物自体的通透认知,恰如弘一法师涅槃时书写下的“悲欣交集”,体现了“生死一线间”的复杂与微妙。恰如弗洛伊德从心理学的角度所阐释的,人作为有机的存在,“人的内心,既求生,也求死;我们既追逐光明,也追逐黑暗;我们既渴望爱,有时候却又近乎自毁地浪掷手中的爱。”如何面对这种复杂的存在,埃弗瑞称德莱叶这部电影以“灵魂宣告书”的方式,宣告了自己对人的选择与终极问题的回答。

阿克谢的《芭贝特之宴》除了探讨信念及人存在的终极意义与人生为何以外,还对“把一切都带回家”的物化社会和人的存在进行了反思。电影中爱买彩票的巴贝特将所获得的一万元奖金“耗尽”,为村民们做了一顿丰富的晚宴,让消解了功利主义与世俗主义的“有用论”“值得观”,与生命“无目的的和目的性”结合在一起,超越了物化的奴役与束缚,让芭贝特通过巴黎式的“夸富宴”物质性地爱一次村民。通过这种财富的“耗尽”,芭贝特从“爱钱”到“耗尽钱财”、从“爱自己”到“爱所有人”,通过超越世俗社会的认知进行自我存在层次不断提高,最后成为和牧师女儿一样的人,因爱而有充盈的主体性,而成为她所在世界的终极英雄及超人。

丹麦女导演苏珊娜·比尔在接受记者采访时说:“丹麦电影已经很久没有在启发观众方面有所作为了。”因为丹麦的优秀电影自德莱叶以来,就习惯性地将经典的或现代的哲学思考带入到唯美的画面及故事中,引导人们对普遍性问题进行思考方面,他们善于将较为抽象的概念带入视听之中,并赋形其上。其中甚至还包括运用极端电影的手段对“恶”的评估及判断、“死本能”及“反伦理”等问题进行思考与展示。弗洛伊德称这种“死本能”为“毁坏冲动、攻击本能或侵犯本能,它是一种与生俱来的,要摧毁秩序,回到前生命状态的冲动”,在完成“生成—毁灭—生成”的无限轮回与重复中,不断地以绵延的方式发展和流动。

拉斯·冯·特里尔的电影《此房是我造》在论及“创造”与“毁灭”时,其实是对“爱”的一种宏观考量,他让剧中人物说:“你能说腐坏是好还是坏吗?很多人会说,这是自然作用,说到底是事物之间的化学反应,这是地球生命的基本原则,因此这说不上什么具体的好坏。”“(房子)造出来就是为了被拆掉的”这样的台词,犹如老子在论述“天地不仁以万物为刍狗”一样在讨论“仁”的宏观法则以及论述“生成-毁灭”的永恒轮回。

尼采也从“权力意志”的角度对“爱”进行本质论述,他说:“这个世界的真正意义就在于充斥于宇宙间的权力意志,这既是创造的意志,也是毁灭的意志,它导致万物的永恒轮回。”而在冯·特里尔的《破浪》中也以贝丝的毁灭与死亡换来了她丈夫的康复和重生,在某种程度上这与西方《旧约》文化中的“要想仁慈,必先残忍”(出自莎士比亚的《哈姆雷特》第三幕第四场“I must be cruel only to be kind.”)的逻辑一致,也符合有机生命的生成原则。托马斯·温特伯格的《潜水艇》(2010)从儿童与少年的视角呈现丹麦当下家庭中的“爱”的问题:单身母亲因缺爱而酗酒,导致三个孩子不同的命运:大儿子、二儿子因不满母亲的麻木与失职而同其一起醉酒,结果导致三弟弟窒息而死,这成为兄弟两人一生的阴影。成年后,吸毒的弟弟为避免儿子重复自己的“缺爱”状态,而以贩毒赚钱的方式一方面是爱,一方面是自责。最后“尽力了”的绝望之后选择生理上的自杀来结束荒诞的存在。葬礼上,充满“爱”的力量的哥哥与侄子马丁相遇,虽然遭遇多次失去亲人、爱人和朋友,哥哥一直以“爱”直面这个现代世界,也对“荒诞”进行了终结。

张冲博士,武昌理工学院科研教师,北京电影学院电影学系副教授、硕士研究生导师,北京电影学院中国民族文化影像传承研究中心学术委员会研究员,ISFVF国际学生短片电影节审片、评委,曾任《北京电影学院学报》责任编辑等。

主讲课程有《电影文化研究》《新时期中国喜剧电影研究》《影视剧作理论与创作》《欧洲电影史(当代北欧与东欧电影)》《中国电影史》《中外喜剧电影比较》《电影批评方法论》《英美电视剧研究》《大师研究》等。

出版专著《电影文化研究》《1977年以来中国喜剧电影研究》,译著《行为表演艺术:从未来主义至当下》等。研究之余,也从事文学创作。

编辑 刘颖