带状采伐后施肥对毛竹林恢复的影响1)

2023-05-23黄翔洪桢华张晓萍宋贤芬赵各进谭鸿儒刘健余坤勇

黄翔 洪桢华 张晓萍 宋贤芬 赵各进 谭鸿儒 刘健 余坤勇

(福建农林大学,福州,350002)(福建省林业调查规划院)(福建农林大学)

毛竹(Phyllostachysedulis)属于禾本科(Gramineae)刚竹属(Phyllostachys),是我国南方集体林区主要的造林树种,也是我国森林资源的重要组成部分。毛竹具有生长迅速、成材快等特点,在作为用材林的同时,还具有很强的固碳能力[1]。我国林农目前对毛竹的经营,大部分还处于传统的粗放经营模式,使得竹林生产力低,且人工成本高,进而使收益降低。因此,对毛竹经营管理模式的改善成为亟待解决的问题。目前,有学者通过改变毛竹的采伐模式,如带状采伐模式[2-5],来实现竹林资源的规模化和机械化经营,从而达到集约化经营管理的目的。

带状采伐又称为带状皆伐,是指对伐区森林逐步分批以窄带状方式进行的收获采伐方式[6]。带状采伐方式简单,在获得木材的同时,能节省大量人力、物力和财力,并且带状采伐在增强生态位互补作用的同时,还促进毛竹对光能的利用,通过光照和热辐射的变化进一步影响土壤理化性质和微生物的活性,有利于毛竹对土壤养分的吸收[7]。

福建省的毛竹林资源丰富,是林农的重要收入来源。但由于其大多生长在低山丘陵等边远地区,导致经营难度较大,成本较高,且在长期的经营过程中,部分土壤还出现肥力下降和养分流失的现象。在采伐更新后,毛竹的生长需要从土壤中汲取更多的养分[8],这直接导致了毛竹的生长状况变差和生长质量降低。施肥作为一种经营措施,对毛竹的采伐更新具有重要意义,但目前,施肥对毛竹林在带状采伐后恢复的影响相关研究较少,仅有张洋洋等[8]研究了毛竹林带状采伐后,施肥对立竹数和土壤养分的影响;郑风英等[9]研究了带状采伐后,施肥对毛竹生理特性的影响。因此,本研究以毛竹林带状采伐为前提,探究在带状采伐后不同施肥条件下,土壤养分变化引起的毛竹林内空间和非空间结构的变化,以此来揭示施肥模式对毛竹林带状采伐更新的影响,并调整当前的施肥措施,对毛竹产业的转型和毛竹林质量的提高提供参考。

1 试验地概况

试验地位于福建省三明市永安市上坪乡(25°33′~26°12′N,116°56′~117°47′E),属亚热带季风气候,地势东北高、西南低,海拔1 120 m。年平均气温14 ℃,年平均生长期300 d,年均无霜期280 d。试验地内毛竹覆盖率达到98%以上,灌木主要有寒梅(RubusbuergeriMiq.)、石楠(PhotiniaserrulataLindl.)、红花檵木(Lorpetalumchinensevar.rubrum)等;草本主要有沿阶草(Ophiopogonbodinieri)、芒萁[Dicranopterisdichotoma(Thunb.) Berhn.]、薹草(CarexhirtaLinn.)等。带状采伐前试验地内母竹中,一度竹占12%,二度竹占53%,三度竹占34%,四度竹占1%。

2 研究方法

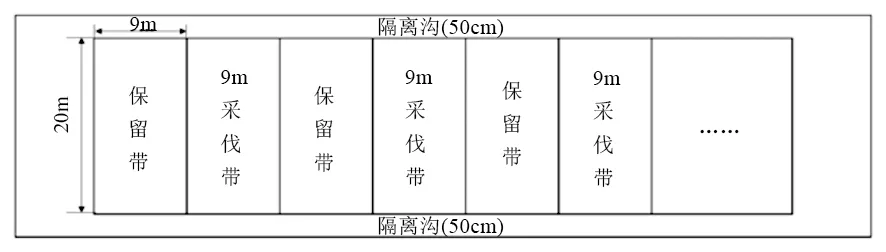

样地设置:本试验采用双因素的试验设计,在9 m×20 m的毛竹林带状采伐样地中开展施肥试验,采用尿素(含N质量分数460 g/kg)、磷肥(含P2O5质量分数160 g/kg)、钾肥(含K2O质量分数525 g/kg)3种肥料,设置3种肥料配比(A),N、P、K元素质量比分别为A1(4∶2∶3)、A2(3∶1∶2)、A3(10∶2∶5),施肥量(B)分别为B1(449.7 kg/hm2)、B2(599.7 kg/hm2)、B3(749.6 kg/hm2),共有9种处理组合(见表1),每种处理3个重复,同时设置3块对照样地(CK,竹农正常施肥),共设置30块样地。各采伐样地间设置保留带,保留带宽度与采伐带宽相同,在样地上下各设置50 cm的隔离沟,于2020年8—12月进行带状采伐,设置的30块样地编号1~30,28、29、30号样地为对照试验样地。样地设置见图1。

表1 施肥试验各影响因素及梯度设计

图1 样地设置示意图

数据收集:土壤养分质量分数影响林木的更新和再生长,立竹度、胸径、树高是最能直接反映采伐后毛竹林恢复情况的评价指标。因此,本研究在2020年12月开始施肥试验,于2021年4月采集样地林分调查因子和土壤样品,测定土壤水解氮、有机质、速效钾、有效磷和全氮质量分数,以及毛竹的株数、树高、胸径等,以此来探究不同施肥处理和土壤养分情况对毛竹林恢复的影响。

(1)林分基本参数调查。调查、测定各个样地中,新生毛竹数量、树高和胸径。每块样地以西南角为坐标原点,确定每株毛竹在样地中的相对位置信息,以此来计算不同样地的林分空间结构。

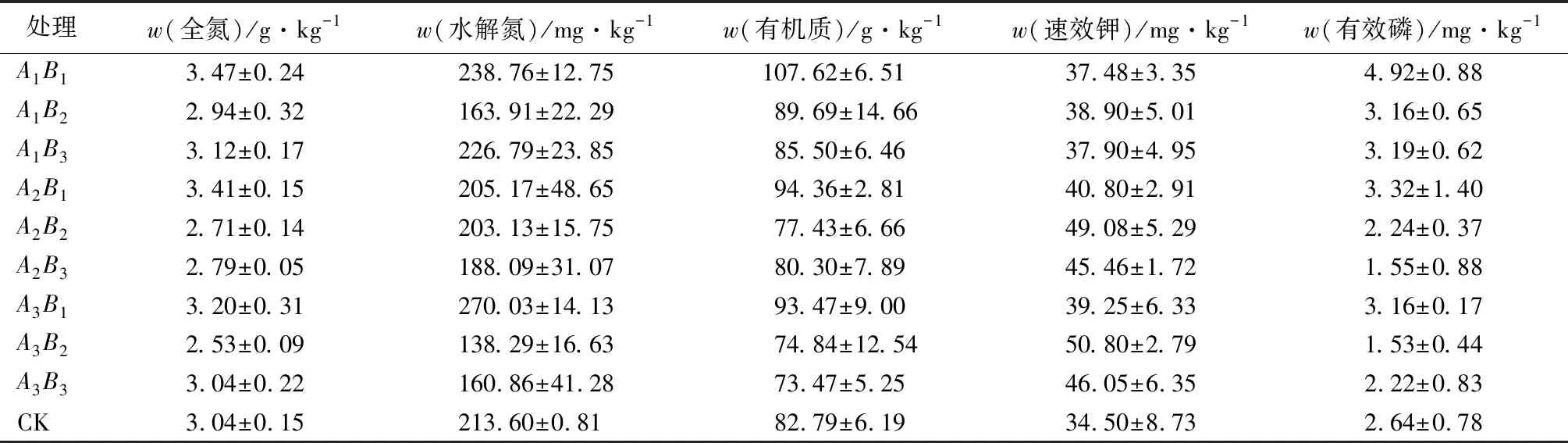

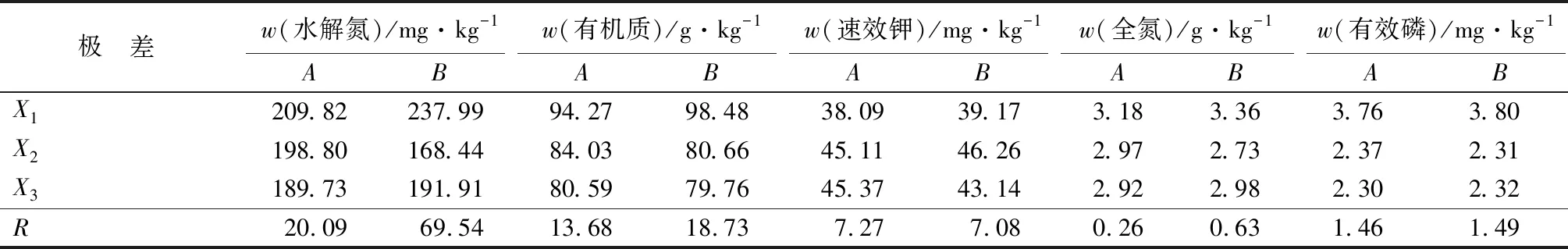

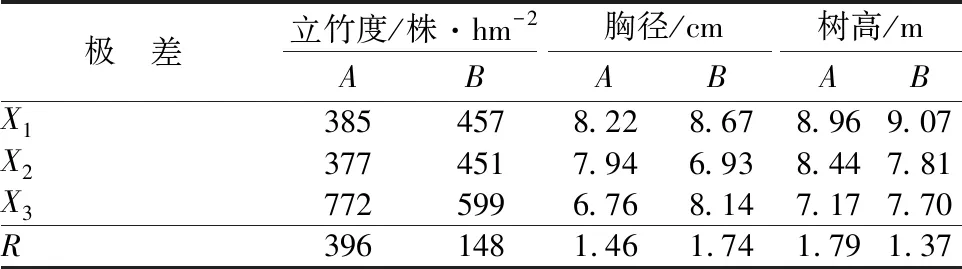

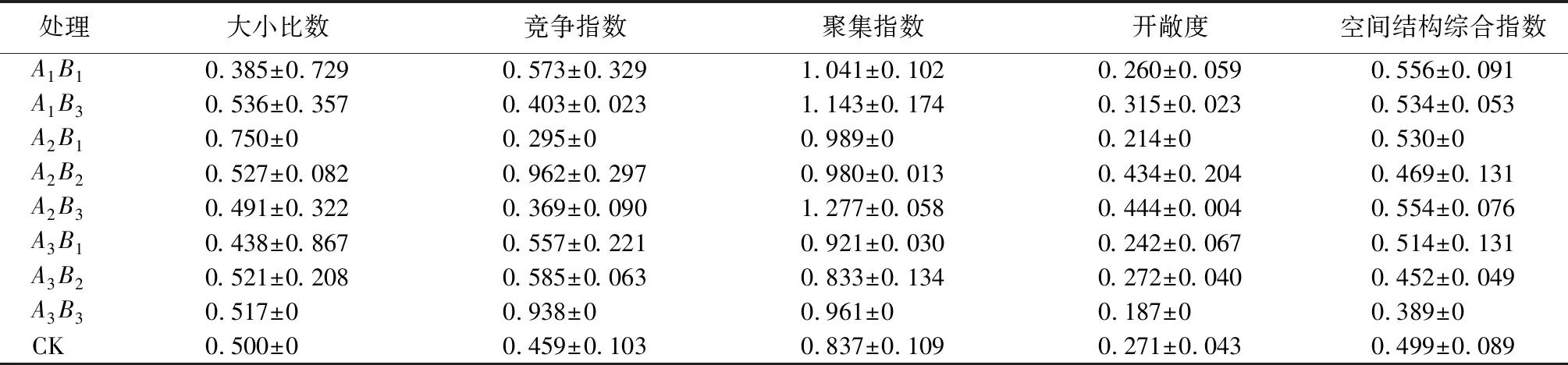

(2)土壤养分的测定。各样地对角线设置3个点作为3个重复,每个点深挖(h)40 cm,采集0 (3)空间结构参数的选取。大小比数(U)定义为大于参照树的相邻木数量占所考察的全部最近相邻木的比例。它反映了林木之间的优势程度和竞争情况,其值越大,林分竞争越激烈[13]。其公式为: (1) (2) 聚集指数(R)是相邻最近单株距离的平均值与随机分布下的期望平均距离之比[14]。它可以反映出林分中林木的分布情况。公式为: (3) 式中:ri表示第i棵对象木与其最近相邻木之间的距离;N为样地中林木株数;F为样地总面积。 竞争指数(IC)能直观的反映出林分内林木之间的竞争情况[15]。竞争指数的取值为(0,∞),其值越大,竞争程度越激烈。计算公式为: (4) (5) 开敞度(K)主要用于描述林木个体生长空间的大小[16]。其取值范围为(0,+∞),开敞度值越高,说明林下受光条件越好。计算公式为: (6) (7) 混交度(M)的定义为,空间结构单元内,对象木与其最近相邻木为不同种时的个体所占的比例,以此来反映林分内的混交程度[17]。其计算公式为: (8) (9) 空间结构综合指数(P) (10) 式中:Pi为各个林地的林分空间结构综合指数。P值越高,林分空间结构越接近于理想状态。由于此次研究在毛竹人工林中开展,混交度(M)为0,且聚集指数(R)取值可为1,从而导致分母为0,不能进行计算,因此,对公式参数进行修正,将每个因子加1[18],得到以下公式: (11) (4)灰色关联度分析。空间结构综合指数反映出了新竹的生长和分布情况,通过灰色关联分析法来分析综合指数与土壤养分和非空间结构参数之间的关联度,进而分析出哪种施肥处理更有利于带状采伐后毛竹林质量的恢复。 数据处理:采用Microsoft Excel 2016软件进行外业数据处理,Winkelmass软件计算新生竹林的空间结构参数,IBM SPSS Statistics 20.0统计软件对土壤养分质量分数以及新生毛竹的非空间结构数据进行单因素方差分析,并对两者进行Pearson相关性检验,试验数据用平均值表示。 土壤养分质量分数对采伐后毛竹林的恢复质量具有重要影响。从表2、表3可以看出,不同施肥处理各项土壤养分指标差异性较小或无显著性差异。施肥量(B)在土壤水解氮、有机质、全氮和有效磷质量分数的变化过程中起主导作用,施肥配比(A)在土壤速效钾质量分数的变化过程中起主导作用。结果表明,处理组合A1B1(N、P、K质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2)是提高土壤水解氮、有机质、全氮和有效磷质量分数的最优处理组合,除了水解氮质量分数外,其他土壤养分指标与试验得到的结果保持一致;对于土壤速效钾质量分数,A3B2(N、P、K质量比为10∶2∶5,施肥量为599.7 kg/hm2)为最优处理组合,与试验结果保持一致。 表2 不同施肥组合试验的土壤养分质量分数 表3 不同施肥组合试验结果的土壤养分质量分数极差分析结果 毛竹林的非空间结构指标如立竹度、胸径和树高,可以直接体现出带状采伐后施肥,毛竹林的恢复情况。由表4可以看出,带状采伐后,新竹的树高和胸径相较于母竹都有所降低。不同施肥处理间,立竹度并无显著差异,而胸径和树高具有极显著差异(p<0.01)。根据表4,A3B1(N、P、K质量比为10∶2∶5,施肥量为449.7 kg/hm2)的立竹度最大,为871株/hm2;处理A1B1(N、P、K质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2)的胸径和树高均最大,分别为9.27 cm和9.62 m。极差分析结果(表5)可见,施肥配比(A)是影响立竹度和树高的主导因素,施肥量(B)是影响胸径生长的主要因素,且在施肥配比中,N、K元素占比较大的施肥处理(A3),其新竹的树高和胸径普遍低于低配比(A1、A2)的处理。A3B3(N、P、K质量比为10∶2∶5,施肥量为749.6 kg/hm2)是提高毛竹林立竹度的理论最优处理组合,而A1B1(N、P、K质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2)是提高胸径和树高的理论最优处理组合。 表4 不同施肥组合间非空间结构指标及母竹树高、胸径 表6为毛竹在带状采伐后施肥,立竹度、树高和胸径与土壤养分相关性分析结果。从表中可以看出,各项土壤养分指标对新生竹林立竹度的影响较小,甚至没有影响,但土壤有机质、全氮、有效磷质量分数对胸径的生长具有极显著的促进作用(p<0.01),土壤有机质质量分数对树高的生长具有显著的促进作用(p<0.05),土壤速效钾质量分数对胸径和树高的增长具有显著的抑制作用(p<0.05)。说明不同施肥处理导致的土壤养分质量分数的变化,对带状采伐后新生竹胸径和树高的生长产生了不同程度的影响,但对立竹度无显著影响。 林分空间结构指数能反映林木之间的竞争情况及空间分布特征,进而反映林分内林木生长的合理程度。本研究利用空间结构参数对不同施肥条件下新生毛竹的恢复情况做出评价。 表5 不同施肥水平非空间结构指标极差分析结果 表6 非空间结构指标与土壤养分的相关性分析结果 根据每木调查得到的毛竹树高、胸径以及相对位置,对林分空间结构参数进行计算,由于采伐后各个样地内新生毛竹生长情况不同,且对于对象木的竞争木数量采取传统的取4棵来计算,因此,部分样地由于新生毛竹数量不足(≤4株),无法对其空间结构相关指数进行计算,从而导致标准误差为0。在本试验的10种处理中,只得到了8种处理组和对照组的林分空间结构参数。 表7 不同施肥组合处理的毛竹林林分空间结构参数 综合各处理的5个空间结构因子来构建综合指数,对林分空间结构进行综合评价,以此得出不同施肥处理后毛竹林的恢复状况。综合指数越大,表明林分空间结构越接近理想状态,恢复效果越好,更有利于新竹的生长,反之则越差。在这9种不同的施肥处理中,A1B1(N、P、K质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2)处理的空间结构综合指数最大,为0.556。 从表8可以看出,全氮和有机质质量分数相比于其他土壤养分指标和非空间结构指标,对空间结构综合指数的影响较大,关联度分别达到了0.866 3和0.864 3。而在3.1中得出结论,施肥处理A1B1(N、P、K质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2)能显著提高土壤有机质和全氮质量分数,因此,经过A1B1(N、P、K质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2)处理后的样地内,新生竹的空间分布情况较为合理,各新竹之间的竞争压力较小,空间结构更接近于理想状态。 表8 空间结构综合指数与各土壤养分、非空间结构指标的关联度 施肥可补充土壤中N、P、K等养分,并提高土壤肥力,从而促进毛竹孕笋和新竹的生长[19],加速其伐后更新和恢复。根据国内相关学者的研究,9 m的采伐带宽度有利于新竹数量的增加,且采伐后林分初期的孕笋能力和恢复能力较强[4,20-21]。因此,本研究在采伐带为9 m的前提下,探索最能促进毛竹林恢复的施肥模式。 本研究显示,施肥配比对毛竹初期生长影响较大。适当的氮素和磷素以及少量的钾素可以增加毛竹初期的苗高和胸径,在N、K元素高配比的施肥处理中,新生毛竹的胸径和高度普遍低于低配比的施肥处理,且新竹的胸径、树高与土壤速效钾质量分数呈显著负相关(p<0.05)。这是因为大量施用N肥和K肥会打破元素间的平衡,影响毛竹对N的吸收,并且K元素会对P元素起离子拮抗作用[22],导致了新生毛竹生物量的减少,影响其初期的生长。 本研究结果中,不同施肥处理间立竹度并无显著差异,且部分样地的新竹数量不足4棵,但大部分施肥处理的平均立竹度要略高于对照组,这表明施肥管理对新竹的成竹具有积极的促进作用。毛竹在每年的孕笋和出笋过程中均需要消耗大量的营养物质[23],但由于母竹供给养分的能力是有限的,因此供给养分不足会导致退笋数增多,进而表现出出笋多退笋也多的现象[24]。封焕英等[25]研究得出,施入矿渣肥和复混肥对提高毛竹的成竹效果并不显著,本研究中新生毛竹立竹度差异不明显的原因与其相似,由于施肥后作用时间较短使施肥效应表现并不显著,土壤养分虽得到了补充,但总体差别不大,导致退笋数增多,使成竹的差异性不显著,这也是导致不同处理间土壤养分质量分数也无显著差异的原因。另外,本研究采用的施肥方式为沟施,而范伟青等[26]探讨了不同施肥方式对毛竹生长质量的影响,得出竹蔸施肥在毛竹竹笋产量和新竹株数、胸径以及树高的生长上会产生较为明显的影响,因此,在后续的研究中,可以采用竹蔸施肥法或其他施肥方法对本研究结果的产生进行探索。 竹类植物没有形成层,新生竹的胸径在出笋期已经基本固定[27],且当新竹开枝展叶后,高生长和粗生长基本停止[23],因此可通过新竹的胸径和树高来评价竹林采伐后的更新恢复情况。本研究结果显示,带状采伐后的新竹胸径和树高比母竹要小。这是因为不同的主伐方式对次年新竹胸径的生长具有不同的影响[28],一般来说,择伐会改善林内的卫生状况,从而促进来年新竹的胸径生长,而皆伐会导致林内小气候和土壤的变化,使来年新竹的胸径较母竹普遍降低[29]。另外,毛竹属于克隆植物[30],即使母竹被采伐,与母竹连接的地下竹鞭上的侧芽还可通过其他邻近的母竹来获取营养物质[31]。由于本研究的施肥时间较短,母竹在被采伐后,竹鞭侧芽大部分养分通过其他邻近母竹获取,而养分和水分的输送存在距离的限制,导致离采伐带距离较远的新竹生长受到影响,胸径和树高较母竹有所降低,因此在后续研究中还需要探索更加合理的采伐宽度。 不同施肥处理对竹林的采伐恢复具有不同的影响,特别是对新竹胸径和树高的影响最为显著。本研究得出在采伐带为9 m时,施肥处理A1B1,即N、P、K元素质量比为4∶2∶3,施肥量为449.7 kg/hm2,相对于其他施肥处理,在提高土壤养分质量分数的同时,还能显著促进新生毛竹胸径和树高的增长,并能改善来年竹林内的林分空间结构,使得新竹的空间分布更加合理,更有利于毛竹林的采伐更新和恢复。此研究可为毛竹带状采伐后的更新与恢复提供参考,但在后续的研究中,可以深入探讨不同施肥方式、采伐带宽对带状采伐后竹林恢复的影响。

3 结果与分析

3.1 采伐后施肥对土壤养分的影响

3.2 施肥对毛竹林非空间结构的影响

3.3 施肥对毛竹林空间结构的影响

4 讨论与结论