小麦:开启华夏面食革命

2023-05-18白玮

白 玮

作为一个外来的粮食物种,小麦在华夏大地上生根,孕育出灿烂葳蕤的面食文明。它与华夏生民的相遇,书写了一个跨越时空的地理传奇。

小麦的春秋图景

公元前134 年,此时的汉朝,在粟米支撑下“休养生息”的国策中,已经走过了近七十个年头,太需要一个新的策略和食粮来调换一下胃口了。于是,汉武帝发布了一份诏书,向天下博学之士广征治国方略。

就是在这一背景下,儒生董仲舒走向了历史的前台。在他给汉武帝上书的《举贤良对策》中,系统地提出了“天人感应”和“罢黜百家”的主张。他以《春秋公羊传》为参照,将自周代以来的宗教天道观和阴阳、五行学说结合起来,并吸收法家、道家、阴阳家等诸家思想,建立了一个新的思想体系,成为官方治国哲学。除了这些务虚的理论体系外,他还把目光投向了一个具体的农作物——小麦!

《汉书·食货志》记载,董仲舒向汉武帝上书称:“春秋他谷不书,至于麦禾不成,则书之。”以此可以看出,圣人于百谷之中最重视小麦和粟米。关中地区一向没有种麦子的习惯,往往容易发生春秋之饥荒,伤害民生。因此,他建议朝廷要尽快督促关中之民种植小麦,不可错过时节。从董仲舒的这份奏疏,至少可以看出两大端倪:第一,汉武帝时期的朝廷,因其在小米之上开创王朝,赖以支撑的主粮依然是小米。当时,水稻和小麦还没有真正进入关中人民的食物结构;第二,小米产量少的天然劣势日渐显现,急需其他作物缓解因小米歉收造成的粮食压力。

《春秋公羊传·庄公七年》中曾提及因不同灾情造成的“无麦苗、无麦禾”以至发生饥荒的窘境,这说明至少在春秋时期的鲁国地界,麦子已经广泛种植,并对生民的生活产生了相当重要的影响。

其实,这一时期不仅在鲁国,即便在西北方的晋国,麦子的影响也开始有所反映。

《左传·成公十年》里记载了这样一件趣事:有一天,晋景公病了,还做了一个噩梦。醒来后,他便召来本国的巫医解梦疗疾。巫医告诉他说,他可能吃不到当年的新麦了。景公听后甚是不快。后来,病情继续加重,景公不得不向秦国求医。秦桓公就派一个唤作医缓的名医前来诊治。医缓来后,直言不讳地告诉景公说,他已是病入膏肓,无法医治了。晋景公非常感慨,认为医缓是位良医。不久,新麦初熟,景公心情大好,于是便令人献上新麦,让那个本国的巫医现场看着他吃,证明其过去所说是胡言乱语,并借此将其杀掉。但等麦饭做熟,景公正要吃时,突然感到肚子疼,便急忙往厕所里跑。不承想,这一去,却不小心掉到粪坑里淹死了,他果然就没能吃上当年的新麦。

两个不同的医生,虽然都说出了景公不久于世的病情,但为什么景公却认为来自秦国的医生是良医,而要赌气般地杀了本国的巫医呢?盖因为,这个巫医说了一句很不合时宜的话,竟然妄议国君不能吃到当年的新麦了。

《左传·成公十三年》曰:“国之大事,在祀与戎。”也就是说,一个战争、一个祭祀,是国家的头等大事。每年的新粮收成之时,都要举行盛大的祭祀活动。按周代的礼仪制度,新谷收获,把第一碗小米饭呈献给祖宗寝庙的祭奠,叫作“尝新”;新麦下来,把第一碗麦饭呈给祖宗寝庙的祭祀,叫作“尝麦”[1]。作为一国之君,每逢这样的重大时刻,都是要亲自主持神圣庄严的祭祀仪式的。这种规格的祭祀,不但要彰显对上天神灵、社稷宗庙的敬意,更昭告着一国之君之所以为君的法理和道统。

显然,巫医说晋景公吃不到当年的新麦,已经不是事关个人生死那么简单了,而是明显含有某种对国君的不敬和蔑视,甚至是对国君地位正统性的质疑。足见,春秋之时的小麦,地位虽然不像小米那么崇高和神圣,但它的精神属性也已经初步显现。

其实,在春秋之前的商周时期,麦子就已经司空见惯,并一脉相承。

在中国传统经典文献的语境中,麦子有小麦和大麦之分。此外,麦属之中,还有稞麦、燕麦、荞麦等种属。

在甲骨文中,麦用“來”这个字形表示。大麦通常写作“牟”,以区分麦子的大小之别。《诗经·周颂·思文》中就有“贻我来牟,帝命率育”的记载,此处的“牟”指的就是大麦。

在我国的种麦历史上,还有“旋麦”和“宿麦”的说法。旋麦者,就是春种秋收的麦子,也叫夏麦,这种麦子只在商朝时期种植过一段时间,后来就被宿麦所取代;宿麦者,指的就是秋种夏收,越过冬天而生长的小麦,中国民间通常把它称之为冬小麦。今天我们广泛吃到的这种麦子,就是冬小麦。

显然,小麦不是中国的原生物种。那么,这种外来的粮食作物是如何越过小米和水稻文明的领地,在华夏大地上生根发芽、茁壮成长,进而占据大半江山,成为国人的主粮的呢?在小麦一路渗透华夏泥土的背后,又书写了怎样的物种传奇?

与黄河文明的神奇相遇

小麦不是中国的原生物种,它最早起源于西亚的幼发拉底河和底格里斯河的下游平原[2]。在小麦的支撑下,两河流域先后孕育了古老而灿烂的苏美尔文明和古巴比伦文明。所以,小麦也属于大河文明的产物,这为它以后登陆东方,在黄河下游平原开启面食文明奠定了似曾相识的物理基础。

小麦,大约在距今约五千年前后,沿着由西向东的路线被移植进中国。它从西亚出发,到中亚,再到今天的新疆地区,而后进入黄土大塬的甘陕地区,又由甘陕进入山东,最终在中原全面绽放。这条路线大致就是今天被我们所熟知的“丝绸之路”[3]。可见,在人类的足迹还未跨越文明的阻隔之时,小麦已经率先开启了其翻山越岭之旅。

在今天新疆的若羌小河、甘肃的民乐东灰山、陕西的岐山周原与武功赵家来、河南的博爱,以及山东的日照两城镇、胶州赵家庄、茌平教场铺等地,都发现有史前的小麦颗粒遗存,先后跨越仰韶和龙山两个古文化坐标。从今天的小麦考古遗存的轨迹路线来看,基本和传说中的小麦东进路线相吻合[4]。

尽管我们今天吃的馒头、包子和面条看上去是如此的操作简单和繁华多样,但当初小麦进入中国,并没有我们想象得那么草率和轻而易举。相反,倒是进行了一场漫长而奇绝的生根之旅。

在小麦进入中国之前,小米在北方已经开创出了小米文明的版图,南方则是水稻文明的版图。一个外来的物种,要在两大原生食物文明的版图上争取生存空间并能够占得一席之地,显然有它独到的天然优势。

小米耐旱,和北方黄土大塬相匹配;水稻喜水,也和江南卑湿之地相适应。而小麦,不像水稻那么离不开水,也不像小米那么喜旱。所以,在小米和水稻之间的半湿润半干旱的中间地带,就给小麦预留了一定的空间。

不过,中国最早栽种的小麦不是今天所说的冬小麦,而是旋麦。它和小米、水稻一样,都是在春天播种,在秋天收割。至少在周代之前,还保留着这样的种植方式。《诗经·豳风·七月》里所说“十月纳禾稼”,在十月收获的庄稼名单里,就包括小麦。可见,此时小麦还属于秋天收割的品种。

即便小麦从天性上不那么具有攻击性,但它春种秋收的姿态,未免又会和根深蒂固的小米、水稻的传统领地发生一定的空间冲突。因此,才有了董仲舒所说的“关中旧俗不好种麦”的境况。相应地,南方旧俗就更不喜种麦了。因为,此时的北方民众还没有向南方移民,小麦更不可能进入水稻的领地。

显然,小麦如果想在中土扎根,就必须拿出其独具魅力的优势出来。它毕竟本身就是大河文明的产物,所以一定会和黄河下游的文明沃土相适应。于是,后来的生民们就发现,小麦耐寒,它能越冬生长。这样,从生长空间上就把它和小米、水稻分拨了出来,不但不会产生生存领地的冲突,反倒能和它们实现轮作。这一下,就把小麦善意、退让的美好品德展现了出来。

冬小麦在本土物种秋收后播种,在五黄六月间收割,弥补了春夏之际因青黄不接而导致的饥荒,填补了食物结构间的虚空。这天然补白的品质,不但不会造成其他粮食品种的减少,反而在同一块有限的田地里实现了多一季的收成。由是,小麦的地位在春秋时代一下子就被提升起来。尤其是在齐鲁大地,小麦更是率先辽阔茁壮地发展起来。孔子所著《春秋》中多次提到小麦,其所记并不是凭空想象,而是他从齐鲁大地现实的麦田里,触景生情发出的真实感慨。

齐鲁多种麦,不但见诸考古遗存,更见诸各种文献史料。

《淮南子·墬形训》曰:“济水通和而宜麦。”又说:“东方川谷之所注,日月之所出……其地宜麦。”春秋时代范蠡所著《范子计然》也说:“东方多麦。”在这里提到的东方和济水,指的就是今天的齐鲁大地。和鲁国相邻的是齐国,境内有济水。从地名上也能反映出当时齐鲁一带种植小麦的情况。齐国的“齐”便与麦有关。《说文》释义曰:“齐,禾麦吐穗,上平也,象形。”齐地的莱牟(今山东莱芜),也与大麦和小麦有关。同时,齐国旁还有个著名的“麦丘之邦”[5]。这些都说明,春秋时期,黄河下游的齐鲁地区是小麦的主产区,这一状况一直延续到了汉代。

前文业已交代,位于西北的关中大地和陕北的黄土高坡,都是小米的核心根据地,是诞生江山社稷、五谷象征的地方。加之水文环境和灌溉不达,只适合耐旱的作物,小麦很难在此环境立足。而江南则是水稻的核心领地,小麦也无法在一时之间占得胜算。

此时黄河中下游的淮海平原,因为多年的水患还没有得到有效的治理,天灾不断,加之自古以来中原战事频发,也不适应大规模种植小麦。待中原至淮海一带实现“小麦覆陇黄”(白居易:《观刈麦》)的盛景时,那得等到后来的黄河改道,才能给小麦留下大片肥沃土壤供其自由驰骋。到那时,已经是属于秦汉之后的事情了。

因此,综合观之,大河上下,日月所照,春秋之世能够给小麦提供自由生长沃土的区域,就只有齐鲁大地了。而从气候的角度上说,它不像南方那么湿热,也不像燕蓟及辽东那样寒凉。小麦在此生长,越冬之时不至于冻坏。从小麦的原生地来看,山东平原地带与新月沃土及两河流域的下游地区生态也多有相似,小麦在这里安家,还能找到故乡的感觉。因此,小麦在齐鲁大地的生根就属于你情我愿的事情了。

那么,小麦又是如何从齐鲁大地出发,开启了全国性的面食革命呢?它从麦粒到面粉以至花样繁华的面食种类,又经历了怎样惊心动魄的幻化之旅?

石磨推动的面食革命

在石磨没有大规模出现之前,麦食给舌尖带来的感觉并不像今天这诸多面食那般润滑,不但不能提供愉悦,相反,还相当牙碜。

小麦进入中国之初,先民们对它的理解和吃食方法,参照小米和大米的惯性饮食传统,也是直接吃麦粒的。这种吃食就叫麦饭,也称之为粒食,就是用原始而粗糙的石器将它去壳,然后煮了来吃。但麦子与小米、大米相比起来,比较坚韧,不像小米、大米那样,经水一煮,就会发软、发糯,易于下咽。

为了让小麦也能实现绵软的口感,早期的人们就用木杵和石臼将其舂成麦碎。这样加工出来的食物就是麦糁,有的地方也把它唤作麦仁;煮制的汤食,就叫麦仁汤或麦糁汤。在今天的豫东和黄淮一带,还部分保留着这样的吃法。

西汉之初,这种吃法相当普及。史游在他的《急就篇》中记载:“饼饵麦饭甘豆羹。”按照颜师古的注解,麦饭就是“磨麦合皮而炊之”,而在当时,“麦饭豆羹,皆野人农夫之食耳”。也就是说,这时的麦饭基本上还属于是粗卑之人的口粮,济荒的意义大于口感的体验,属于被动型的备胎物种。

从这点来看,秦汉之前,小麦的地位尽管已被彰显,但之所以没有在关中和江南得以广泛推广,确是因为从加工方式和口感上,实在不灵光。它既不像小米、大米那样煮制起来便捷,也没有它们的口感润滑。但随着石磨的出现,一切都将变得不一样。

人类在通往幸福饮食的大路上,总是充满无穷无尽的想象力和创造力,对美食的渴望既是第一创造力,又是第一生产力。纵观整个中国饮食发展史和中国科学技术史,“吃”一直是推动社会文明进步的驱动力之一。钻木取火的发明、陶罐的发明、炒锅的发明,从旧石器到新石器再到精细的手工作坊,每一次工具的进步,基本都源自对“食不厌精,脍不厌细”(《论语·乡党》)至美饮食的追求。

石磨,就是在这一背景下产生的。战国末期,石磨开始出现,尤其复合石磨的使用,使粉食成为一种可能。由此,中国人的餐桌革命也掀开了新的一页。

石磨在汉朝开始广泛使用,根据今天的考古报告,在河北、山东、河南、山西、甘肃、陕西等地都有汉代的石磨出土,但大都限于北方。这说明,南北的饮食差异十分明显,还远没有实现普及。随着张骞开启“丝绸之路”的凿空之旅,东西走廊打通,东西方文明发生直接对话,食物交流频繁,面食革命也在悄悄酝酿发酵。尤其到了唐朝,“丝绸之路”上的文化交流达到巅峰,外来胡食的身影一下就塞满了长安城。

在众多的胡食中,有一种胡饼分外走俏,它给长安城带来的轰动效应,不亚于当年北京第一家肯德基在王府井大街开业的盛况。

在古代的汉语里,面食还不是太发达的时候,“饼”是广大人民群众对一切面食的统称,包括炊饼、面饼、粉饼、笼饼、蒸饼和汤饼,等等。其中汤饼指的就是今天的面条,在这里暂不细述。

且说在唐朝街市上流行的这个胡饼,就真的是烧饼了。上面黏附的这层胡麻,就是今天的芝麻。在我们的联想里,胡饼其实就很像新疆的馕。

馕(本文作者摄于新疆喀什)

一种新鲜食物的流行和广布,离不开达官贵人和文化明星的带动。那时节,长安的大街之上,勾栏瓦肆、夜店欢场、胡家酒馆、上元夜宴,到处都涌动着各路文人的身影。在一干名人效应的带动下,直接把胡饼带到了空前的流行高度。以至于后来的白居易,提起这份胡饼,都直流口水。

诗人白居易16 岁起就在长安居住,胖乎乎的他,不像杜甫那样落魄、清苦,可谓吃遍了长安的美食。对于他这么一个乐天豁达、满身都带着“红泥小火炉”(白居易:《问刘十九》)闲情的文士来说,胡饼自然是要吃的。所以,待他后来去忠州做刺史时,还十分想念长安的胡饼。兴之所至,他还亲自下厨,做了一些胡饼送给万州刺史杨敬之等老友来吃,并赋诗一首记之曰:

胡麻饼样学京都,

面脆油香新出炉。

寄与饥馋杨大使,

尝看得似辅兴无。

——(唐)白居易:《寄胡饼与杨万州》

面食的消费热潮又直接反哺、催动着石磨的快速发展。为了供应市场日益之急需,石磨技术开始向专业化、精细化和规模化转型。此情此景,靠传统的人推磨、驴拉磨的动力已远远无法满足市场源源不断的需求。于是,一批以流水为动力系统的水磨面粉厂应运而生。

见有利可图,面粉厂唤起了皇亲国戚、朝廷官僚的财富之心,他们也纷纷加入面粉厂老板的大军之中。如朝堂之上的高级管理干部李林甫、姚崇和军队高级将领郭子仪,在当时都拥有自己的水磨面粉加工厂,甚至连有些寺庙里的和尚也耐不住寂寞,一头扎入经营面粉生意的队伍。一时间,如全民炒股般竞相经营面粉生意。更有甚者,就连皇帝近宦高力士也跟着冲进了面粉牛市。宦官入市,一出手便不一样。据《旧唐书·高力士传》记载,他直接把位于帝都西北的沣水给截了流,然后筑坝安装设备,而且一上马就是五套水磨系统,日碾面粉三百斛。

总之,有唐一朝,直接把面食革命推向了一个高潮,并深深改变了北方人的饮食结构和习惯。而它带来的影响,也将会一直顺流而下,在未来的大宋汴梁和天堂杭州掀起更为狂飙的面食风尚。

面食缔造的宋朝繁华

武大郎行走在宋朝山东境内阳谷县的街头,沿路叫卖着炊饼。此时,他那还算温良的小媳妇潘金莲,待郎君出得门去,封上屋门,关上窗户,在家负责蒸制着炊饼。一对从外乡漂泊而来务工的小贩,一个负责蒸,一个负责卖,仅靠一天两锅的炊饼,就曾把日子过得如此波澜不惊。这个被唤作“炊饼”的面食和小说中潘金莲的这扇小窗,在连接着阳谷县城热闹市井的同时,也折射出宋朝面食生活的繁华一景。

由唐及宋,四五百年的光景,麦田不仅覆盖了黄河南北的万里江山,由小麦幻化出的万千面食也改变着唐宋之民的胃口。

与面粉幻化出的花样面食相比,小米和大米就显得过于单一了,除了煮粥、蒸制米饭、炒米饭外,基本也没啥可创意的了。但面粉却像一个神奇的哆啦A 梦,经过与水结合,揉作面团,天女散花般地造化出万千美妙的食物:包子、饺子、油条、馄饨、馒头、馅饼、花卷、饽饽和面条……不一而足地装扮着唐风宋韵。据不完全统计,光一个面条的吃法,就不下两百余种。

从唐至宋,在眼花缭乱的面食文明面前,小米这个在过去曾经护送了华夏王朝两千多年历程的社稷之米、国之重器,只能以渐变的方式逐渐退出主粮地位。唐朝中后期,小麦的地位已经上升到和小米平起平坐的级别。唐建中元年(780),以“两税法”的实行为分水岭,小麦的税收纳入朝廷的视野,它标志着小麦已正式成为国之粮食的主体命脉之一。

山西屯留宋村金墓壁画上的蒸笼

河南登封宋墓壁画上正在烙饼的厨娘

经过五代十国之乱,到了宋朝,小米的地位已经基本被小麦所取代。当小米在民众生活的权重开始下降,长安作为都城的价值意义就不再具有强势的话语权。而随着饮食趣味的面食化、经济中心的东移,注定着王朝的中心也将不可避免地向东转移。

以此观之,如果说长安的诸多王朝是以小米为根基得以建立,那么,宋朝的江山则是在中原的麦田之上得以开创。因此,我们也可以说,宋朝文明,恰恰是由小麦孕育出的一个崭新的王朝文明。

东京汴梁的文明繁华,不仅体现在汴河两岸繁忙的漕运码头上,也不仅体现在《清明上河图》里林立的街铺饭馆以及宋都御街两边的青楼瓦肆里,它更体现在孟元老《东京梦华录》一页一页的面食记忆中。

靠着回忆,孟元老为我们展现了一幅东京汴梁面食的华丽画卷:在樊楼的餐桌上、在大相国寺后街的夜市里、在“天晓诸人入市”的早市内、在沿街游走小贩的叫卖声中、在各种节日庙会的大型活动现场,都飘荡着各类面食的烟火气息,比如开封小笼包的馋人幽香……

他回忆起东京的“食店”,尤其是饼店:

大凡食店,大者谓之分茶,则有头羹、石髓羹、白肉、胡饼、软羊、大小骨角、炙犒腰子、石肚羹、罨生软羊面、桐皮面、姜泼刀、回刀、冷淘棋子、寄炉面饭之类……更有插肉面、大燠面。

凡饼店有油饼店,有胡饼店。若油饼店,即卖蒸饼、糖饼、装合、引盘之类。胡饼店即卖门油、菊花、宽焦、侧厚、髓饼、新样、满麻。每案用三五人捍剂卓花入炉。自五更卓案之声远近相闻。唯武成王庙前海州张家、皇建院前郑家最盛,每家有五十余炉。

——(宋)孟元老:《东京梦华录·卷四》

一个开饼店的小馆,同时开启五十灶饼炉,这是什么样的面食盛况?

面食改变了大宋的味觉,也搅动着文人雅士们的乡愁。

被誉为“苏门四学士”之一的张耒,就是被面食的清香裹挟出乡愁的文士。作为苏东坡的著名弟子、北宋名士,张耒少年时代在淮阴长大。入仕后,在山东、河南两地做了多年的地方官。此间,他被大宋繁荣昌盛的面食熏陶得患上了面食依赖症,以至于后来在镇江做官时,本地的鱼米再香,也无法抚慰他漂泊的胃囊。他就像个流落异乡的游子一样,天天盼望着能饱食一顿乡愁的面食。怀恋之下,专门赋诗一首曰:

我家中州食嗜面,

长罗如船硙如电。

烂银白璧照中厨,

膳夫调和随百变。

江乡种麦几数粒,

强进腥鱼蒸粝饭。

雪深麦好定丰登,

明年一饱偿吾愿。

——(宋)张耒:《雪中狂言五首》其一

被面食搅动着乡愁的,不仅是贬谪远方的文士,甚至是整个南宋王朝。话说北宋朝廷崩塌,文明的遗脉在动荡中迁往杭州。这份面食的繁华乡愁,从此就开始在西湖的暖风中荡漾,在“会仙楼”[6]的餐盘里怀旧,并以同样的方式,从《东京梦华录》的纸面上流落到《武林旧事》和《梦粱录》的纸张里,从东京的食店逃逸到临安的面食小铺中。

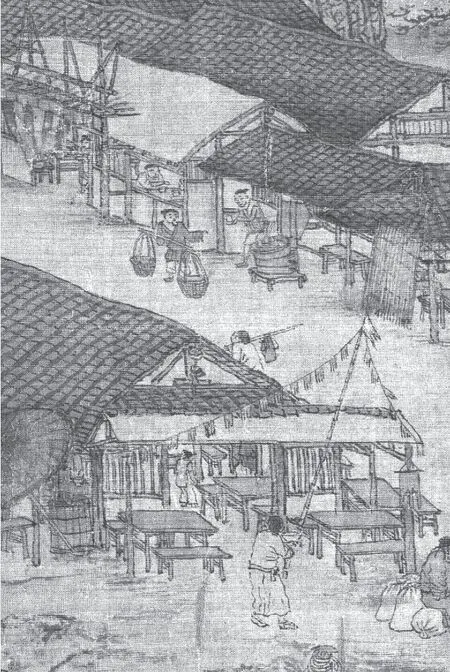

馒头店的店家正在招徕顾客清明上河图 (局部) 北宋 张择端

当南宋梦破,吴自牧也以孟元老的方式梦忆起杭州当年的面食繁华:

向者,汴京开南食面店,川饭分茶,以备江南往来士夫,谓其不便北食故耳。南渡以来,几二百余年,则水土既惯,饮食混淆,无南北之分矣。

大凡面食店,亦谓之分茶店。若曰分茶,则有四软羹、石髓羹、杂彩羹、软羊腰子、盐酒腰子、双脆、石肚羹、猪羊大骨、杂辣羹、诸色鱼羹、大小鸡羹、撺肉粉羹、三鲜大骨头羹、饭食。更有面食名件:猪羊生面、丝鸡面、三鲜面、鱼桐皮面、盐煎面、笋泼肉面、炒鸡面、大面、子料浇虾面、银丝冷淘、笋燥齑淘、丝鸡淘、耍鱼面……

——(宋)吴自牧:《梦粱录·卷十六》

而按周密在《武林旧事》中的记载,书中至少提及了不下两百种食物。一个馒头小店,光售卖的馒头,就有寿带龟、子母龟、欢喜、捻尖、剪花、小蒸作、骆驼蹄、大学馒头、羊肉馒头九种。

东京的面食繁华,随着落难的南渡之人和离散的乡愁,就此一同移栽到了江南的烟雨中。于是乎,这充满乡愁的胃,把整个的江南乃至闽南和岭南也尽皆“感染”了去。随后,在林洪的《山家清供》记载的众多食谱里,更见证了宋朝的面食华丽。

一场盛大的面食传播革命就此遍布华夏大地,并传承至今。