近距离煤层交叉工作面矿压特征及煤柱参数优化

2023-05-17王智欣高林君

王智欣,高林君,胡 伟,徐 强

(1.陕西德源府谷能源有限公司 三道沟煤矿,陕西 府谷 719400;2.山东科技大学 能源与矿业工程学院,山东 青岛 266590)

0 引 言

中国西部矿区煤矿可采煤层多,上部煤层开采后留有大量宽度不等的区段煤柱(6~30 m)。近距离煤层开采时,上煤层破断覆岩结构荷载将通过遗留煤柱向下煤层传递[1-3],改变下煤层顶板应力状态,对下煤层安全开采产生较大影响[4-5],并诱发顶板事故、动载矿压等灾害[6-8]。因此,研究近距离煤层开采时遗留煤柱应力传递规律及下煤层矿压显现特征,对下煤层巷道合理位置确定及矿压控制具有指导意义[9-11]。

国内外专家针对近距离煤层开采时煤柱应力传递及下煤层巷道布置开展了大量研究。在煤柱应力传递研究方面,侯运炳等采用连续损伤模型研究了上煤层开采引起的底板损伤规律[12];张华磊等通过建立底板中采动应力传播理论模型,得出底板卸压程度随层间距增大而减小,确定采动支承压力对底板巷道围岩稳定性的影响规律[13];何富连等基于遗留煤柱主应力差在底板的传递规律,揭示底板中主应力差与应力降低区因素对巷道合理内错距离的影响[14-15];齐学元等通过分析残留煤柱支撑能力,得到不同尺寸煤柱在底板岩层中的应力传递规律,为下煤层工作面矿压控制提供依据[16];秦忠诚等通过数值模拟分析上下煤层巷道不同错距时应力及变形破坏演化特征,确定厚煤层分岔区下分层回采巷道合理水平间距为30 m[17]。在区段煤柱尺寸优化方面,贾喜荣等基于现有煤柱强度计算公式并对解析解进行简化,提出煤柱极限尺寸计算方法[18];朱建明等采用SMP屈服准则推导受上煤层采动影响时煤柱实体侧及采空侧塑性区计算公式,并通过工程实际进行验证[19];张念超等认为支护强度是决定煤柱尺寸的重要因素,改善煤柱承载性能可减小煤柱留设尺寸[20-21]。

目前针对近距离煤层交叉工作面矿压显现特征及下煤层煤柱宽度优化研究还不多见。以西部矿区三道沟煤矿近距离煤层开采条件为研究背景,采用理论分析、数值模拟和现场应用相结合的方法,研究近距离煤层双巷布置开采遗留煤柱作用下巷道变形破坏特征,提出交叉工作面区段煤柱合理尺寸设计方法。研究结果可为近距离煤层交叉工作面合理煤柱留设提供借鉴和参考。

1 研究背景

1.1 巷道空间位置关系

三道沟煤矿主采煤层为2-2煤层、3号煤层和4号煤层等,采用下行开采方式。目前2-2煤层已开采完毕,正在开采3号煤层。3号煤层30101工作面与2-2煤层平均间距为32 m,间隔岩层以砂质泥岩为主(图1),布置在301盘区,平均埋深约为220 m。30101工作面长300 m,推进长度3 081 m,采用双巷布置方式;煤层厚度1.91~5.6 m,平均为3.8 m,煤层倾角0~5°。2-2煤层遗留煤柱与3号煤层区段煤柱宽度均为20 m。

图1 工作面地层柱状图Fig.1 Columnar section of stratum

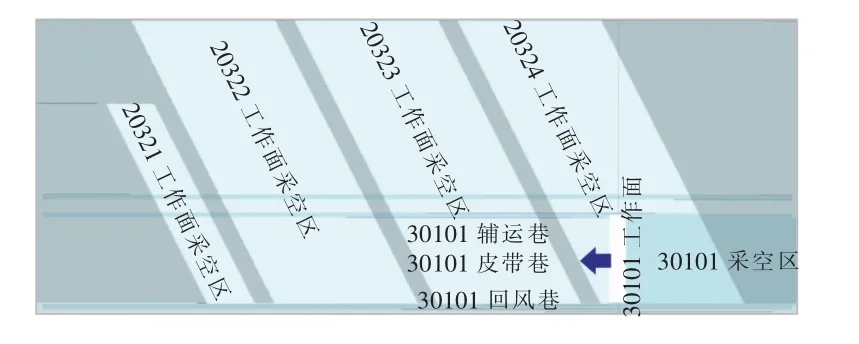

由于2-2煤层变异,部分区域为无煤区,2-2与3号煤层工作面呈交叉布置,3号煤层部分区域巷道不可避免地穿越2-2煤层部分遗留煤柱下方(图2)。

图2 近距离煤层交叉工作面空间位置关系Fig.2 Spatial position relationship of cross working face in close-distance coal seam

1.2 遗留煤柱下巷道变形破坏特征

2-2煤层开采完毕开采3号煤层时,当工作面位于2-2煤层遗留煤柱下方区域,3号煤层巷道片帮严重,巷道支护系统失效,巷道变形大(图3),影响正常使用。这主要是由于上煤层开采后遗留煤柱在底板产生应力集中,在上煤层遗留煤柱集中应力长期作用下,3号煤层巷道两帮产生松动破坏,煤柱应力向深部转移,塑性区宽度扩大,巷道出现明显的失稳破坏形态,导致巷道频繁返修并影响矿井安全生产。

图3 遗留煤柱下巷道破坏形态Fig.3 Damage of roadway under residual coal pillar

2 近距离交叉工作面巷道矿压显现规律

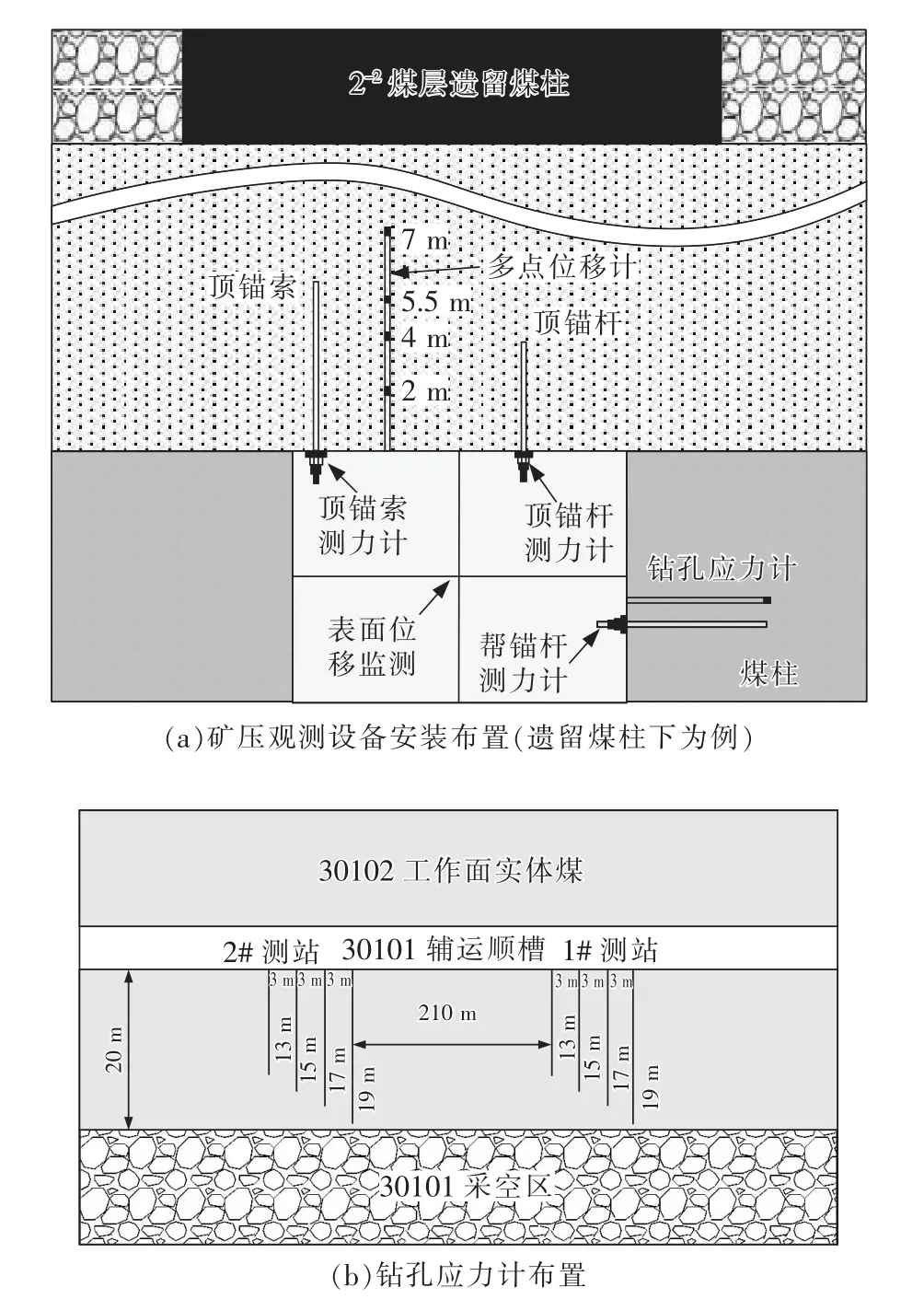

图4 巷道监测仪器安装布置Fig.4 Instrument installation layout in monitoring roadway

面前方150 m时开始出现两帮移近,顶板下沉滞后于两帮移近,巷道变形稳定时两帮移近量和顶板

2.1 巷道表面位移

30101 工作面推进过程中,2-2煤层遗留煤柱下巷道在工作面前方60 m时即受采动影响,巷道变形稳定时两帮移近量和顶板下沉量分别为163 mm和72 mm(图5);2-2煤层采空区下巷道在工作下沉量分别为26 mm和18 mm(图5)。由此可见,受煤柱集中应力影响煤柱下巷道变形量显著大于采空区下巷道。

图5 不同测站巷道表面位移与工作面位置关系Fig.5 Relationship between roadway surface displacement and working face position in different stations

2.2 巷道顶板深部岩层位移

2-2煤层遗留煤柱下和采空区下3号煤层巷道顶板深部岩层位移变化规律较为相似,随工作面推进时煤柱下的顶板深部岩层位移量大于采空区下(图6),遗留煤柱下巷道顶板岩层位移量最大值为13 mm,采空区下顶板岩层位移最大值为5 mm。

图6 不同测站顶板深部位移与工作面位置关系Fig.6 Relationship between deep roof displacement and working face position in different stations

2.3 区段煤柱应力

为研究不同位置处煤柱受力演化特征,设计不同深度钻孔应力计。30101工作面推进过程中,遗留煤柱下3号煤层区段煤柱钻孔深度19 m,17 m(距下煤层本工作面采空区距离分别为1 m,3 m)时钻孔应力值先后大幅降低(图7(a)),说明煤柱边缘1~3 m处煤体塑性破坏;其他钻孔应力值保持稳定,煤体仍保持较高承载能力。采空区下3号煤层区段煤柱钻孔深度19 m(距下煤层本工作面采空区边缘1 m)处应力大幅降低(图7(b)),其余钻孔应力值基本保持稳定,煤柱边缘塑性破坏范围在1~3 m。由此可见,3号煤层巷道煤柱塑性破坏范围明显受上方2-2煤层遗留煤柱集中应力作用的影响。

图7 不同测站煤柱钻孔应力与工作面位置关系Fig.7 Relationship between coal pillar drilling stress and working face position in different stations

2.4 锚杆(索)工作阻力

遗留煤柱下巷道顶板锚索受力变化明显,增幅达到40.1 kN;采空区下巷道顶板锚索受力变化相对较小,顶锚杆受力增幅约为21 kN,帮锚杆受力增幅较小并基本保持稳定(图8)。

图8 不同测站支护体受力与工作面位置关系Fig.8 Relationship between support force and working face position in different stations

结合不同参量巷道矿压监测结果,巷道受遗留煤柱传递集中应力影响更为显著,采空区下巷道矿压显现较为缓和。3号煤层留设20 m区段煤柱时,30101辅运巷变形及区段煤柱破坏均较小,在工作面采动超前压力和上煤层遗留煤柱共同作用下巷道保持较好稳定性。

3 3号煤层区段煤柱宽度数值模拟

采用数值模拟方法可定量分析不同开采条件下区段煤柱受力及变形破坏范围,为下煤层工作面区段煤柱合理宽度的确定提供依据[22-23]。在巷道矿压实测和理论计算结果的基础上,通过数值建模(图9)模拟分析2-2煤层遗留煤柱下底板应力分布特征,并研究受遗留煤柱集中应力影响时3号煤层区段煤柱应力及塑性区演化特征。数值模型采用摩尔库伦本构,模型采用的力学参数参照文献[24]选取。

图9 近距离交叉工作面数值模型Fig.9 Numerical model of close-distance cross working face

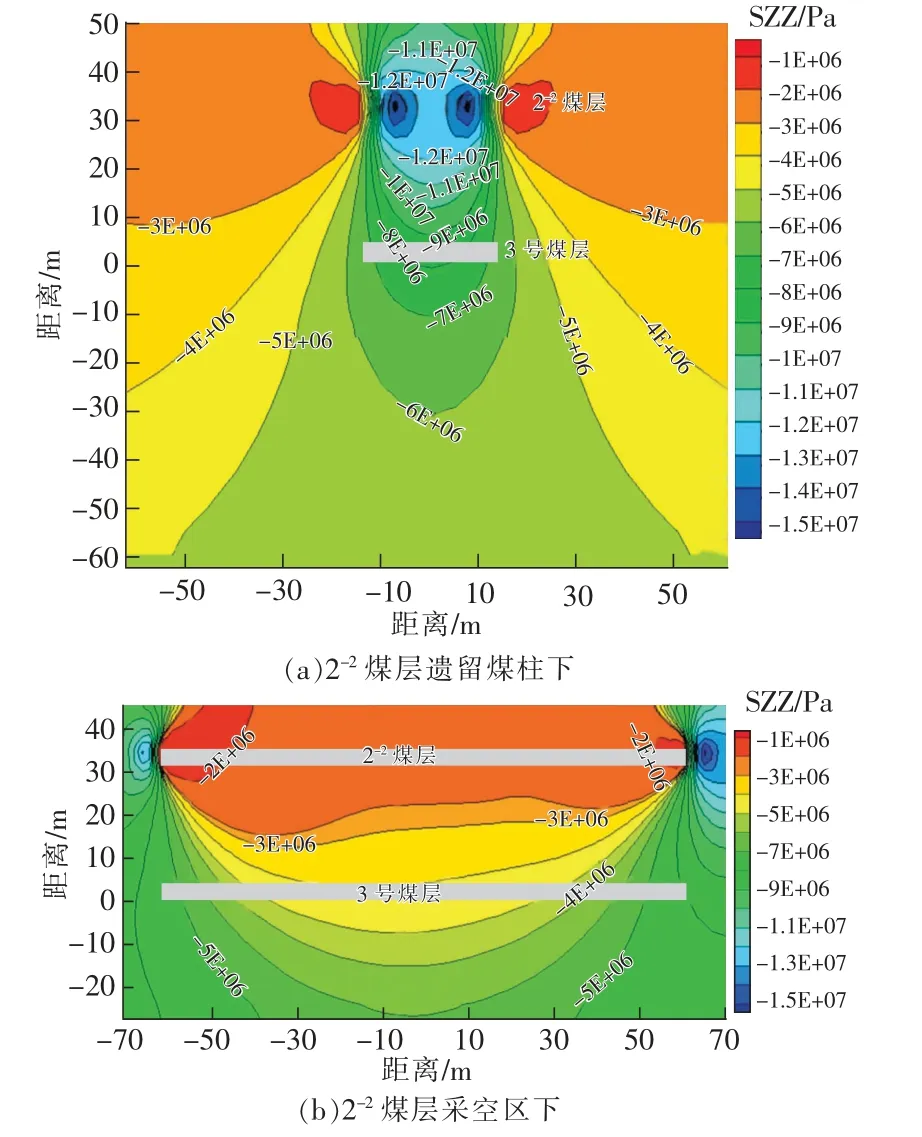

2-2遗留煤柱集中应力通过底板岩层向3号煤层顶板围岩传递,随深度增加时其值逐渐减小(图10(a));采空区下为卸压区,随深度增大时其值逐渐增大至原岩应力(图10(b))。

选取我院120例慢性心衰急性加重期患者,心功能分级均≥2级。分为实验组和对照组。两组各60例。两组患者的性别,年龄,体重,心功能分级均无明显差异,两组患者有较好对比。

图10 不同条件下近距离煤层围岩应力分布Fig.10 Stress distribution of surrounding rock in close distance coal seam under different conditions

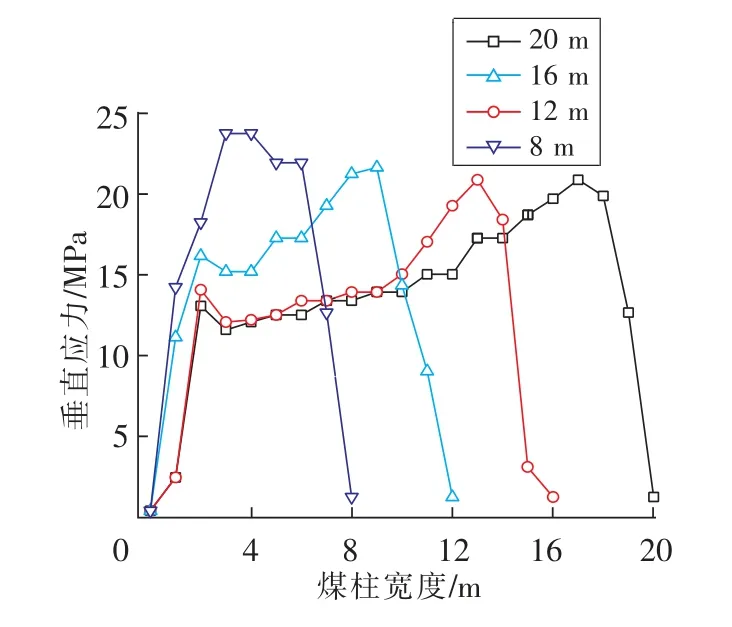

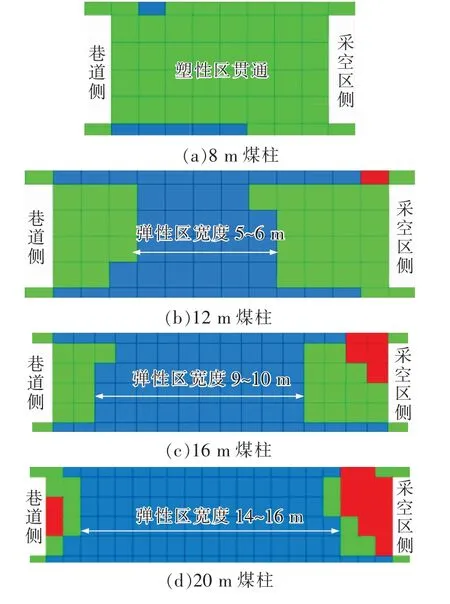

当煤柱宽度过小时(8 m)应力呈单峰分布(图11),由于煤柱两侧应力峰值互相叠加,塑性区贯通煤柱整体(图12(a))。随煤柱留设尺寸增大煤柱应力分布逐渐演化为双峰型分布(图11),煤柱中部应力逐渐减小并出现一定宽度弹性区。煤柱宽度12 m时煤柱承受较高支承应力,煤柱中部有5~6 m宽弹性区,煤柱及巷道较为稳定(图12(b));煤柱宽度16 m与煤柱宽度20 m时煤柱应力及塑性区分布相似,煤柱稳定性好(图12(c)、图12(d))。根据不同宽度区段煤柱受力的数值模拟结果,受上部集中应力作用时区段煤柱宽度应不小于12 m。

图11 不同宽度煤柱内支承应力分布Fig.11 Distribution of abutment stress in coal pillars with different width

图12 不同宽度煤柱内塑性区分布Fig.12 Distribution of plastic zone in coal pillars with different width

4 3号煤层区段煤柱宽度理论分析

4.1 近距离煤层开采影响系数α

单煤层开采时区段煤柱宽度确定方法已取得较多成果[25],但在近距离煤层开采时,还需考虑上煤层遗留煤柱传递的集中应力对下煤层巷道的影响[26]。为此,基于近距离煤层开采遗留煤柱集中应力传递特征,提出考虑煤柱下集中应力作用的近距离煤层开采影响系数α,其计算方法为煤柱下集中应力与原岩应力之比。

根据遗留煤柱和采空区下底板应力分布数值模拟结果(图9),3号煤层受上部2-2煤层遗留煤柱及采空区影响时,底板32 m深处应力值分别为6.7 MPa和3.4 MPa(图13)。考虑3号煤层平均埋深(220 m),计算得到遗留煤柱和采空区影响系数α分别为1.22和0.62。

图13 不同条件下底板应力与深度关系Fig.13 Relationship between floor stress and depth

4.2 下煤层工作面区段煤柱宽度确定

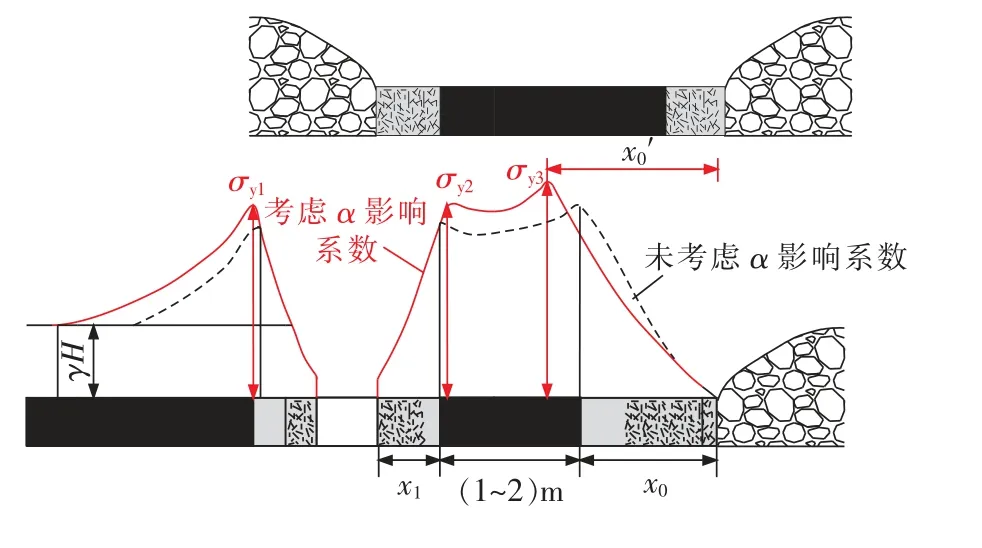

上区段回采结束后区段煤柱一侧为采空区,另一侧为下区段巷道,煤柱两侧均产生一段宽度的塑性区,采空侧大于巷道侧。为保持巷道稳定,区段煤柱中部应存在稳定区域。考虑近距离煤层开采集中应力传递等因素并引入近距离煤层开采影响系数α,结合传统极限平衡区理论[27],提出近距离煤层开采的煤柱极限平衡区宽度计算方法(图14)。对比考虑影响系数α的红色曲线和未考虑α时的黑色曲线,受上煤层遗留煤柱影响,下煤层区段煤柱平衡区宽度显著减小,改进的计算方法更适合近距离煤层开采。

图14 近距离煤层开采煤柱弹塑性变形区分布Fig.14 Elastoplastic deformation area of coal pillar in close distance coal seams

参照文献[27]中x0计算方法并考虑近距离煤层开采影响系数α,确定2-2遗留煤柱下区段煤柱采空区侧塑性区宽度x0′为3.42 m。30101工作面辅运巷区段煤柱侧锚杆有效支护长度1.8 m,区段煤柱回采巷道侧的塑性区宽度x1取值为1.8 m。根据区段煤柱保持稳定的基本条件[28],综合采空侧塑性区、回采侧塑性区和弹性区宽度,计算确定3号煤层巷道位于2-2煤层遗留煤柱下方时,煤柱保持稳定的最小宽度为12.82 m。

5 3号煤层区段煤柱合理宽度验证

针对近距离煤层工作面交叉布置的特殊条件,综合现场实测、理论分析(12.82 m)与数值模拟(≥12 m)结果,确定受上部遗留煤柱集中应力作用时3号煤层区段煤柱宽度为13 m。为验证研究结论合理性,将与30101工作面相邻的30102工作面区段煤柱宽度由原来的20 m缩减为13 m,并加强遗留煤柱下巷道锚杆(索)支护。

通过30102工作面回采过程中辅运巷表面位移及顶板岩层深部位移现场实测,验证煤柱合理宽度及巷道支护有效性。当2-2煤层遗留煤柱下巷道测点距工作面距离为60 m时巷道开始受到采动影响,当2-2煤层遗留煤柱下巷道工作面推过测点130 m左右时变形基本稳定(图15(a))。工作面推过测站150 m左右时围岩深部位移趋于稳定,顶板上方0~2.5 m范围内离层量为19 mm,顶板上方4~7 m范围内离层量为23 mm(图15(b))。

巷道变形可较好地反应巷道矿压显现程度和稳定性特征,对比图5,图6与图15中巷道变形量,煤柱尺寸缩减为13 m时巷道表面收敛及顶板不同位置处岩层位移均相对增长,增长量分别为113 mm和5 mm,但增长幅度较小。可见,煤柱尺寸优化后,交叉工作面巷道保持较好稳定性。

图15 区段煤柱13m时巷道变形规律Fig.15 Roadway deformation after coal pillar size optimization

6 结 论

1)近距离交叉煤层开采时,受上煤层遗留煤柱集中应力作用,下煤层巷道出现顶板下沉和帮部鼓出等失稳破坏形态,矿压显现比采空区下巷道更为明显。

2)近距离交叉煤层开采时应考虑上煤层遗留煤柱集中应力传递特征,提出采用近距离煤层开采影响系数α表达集中应力影响,确定的下煤层区段煤柱宽度可满足巷道围岩稳定性要求。

3)下煤层工作面开采过程中,区段煤柱两侧应力峰值互相叠加,煤柱宽度较小时,煤柱应力超过煤体强度,煤柱塑性区贯通煤柱整体;随煤柱留设尺寸增大煤柱应力分布逐渐演化为双峰型分布,煤柱中部应力逐渐减小并出现一定宽度弹性区。

4)确定近距离交叉煤层开采条件下区段煤柱宽度并应用于开采地质条件相同的相邻工作面,煤柱宽度优化后巷道变形略有增长,煤柱及巷道较为稳定。