结构化材料,让单元整体教学更具生命力

——以计数器在《除数是一位数的除法》教学中的应用为例

2023-05-09文|丁伟

文|丁 伟

教学材料是学生学习思辨的对象,也是引发思辨的根本。材料的选取需要依据教学内容的特点和学生思维水平,助推学生思维走向深刻,引发高质量的学习。

人教版三年级下册第二单元《除数是一位数的除法》是小学笔算除法的关键期和转折期,前联二年级下册《有余数除法》(一层竖式),后延四年级下册《除数是两位数的笔算除法》(多层竖式),教学意义非常重要。

一、解读现有材料对教学的影响

教材在“被除数是两位数的除法”中呈现了小棒图帮助学生理解算理,通过细化分小棒的步骤——先分“4 个十,再分2 个一”,凸显了小棒图对竖式过程中算理理解的重要性。而在“被除数是三位数的除法”中,教材只提供情境,不再呈现算理信息,没有其他学习材料帮助体验对算理的过程理解。没有具体材料的支撑,则缺乏直观的过程性体验与理解,让学习显得抽象,学生的学习更多依靠前概念迁移。

二、不同素材价值对比——确定结构化材料

究竟怎样的材料适宜整体性建构被除数是三位数的笔算除法?这就要求对于材料的选择必须以数学知识为内核,能够把零碎的数学知识和分散的教学环节串联起来并贯穿于学习过程始终,体现出知识的内在逻辑性和系统性。由于被除数是三位数的笔算除法研究机理具有内在性的一脉相承,故笔者以256 表征为例从三个维度对比以下三种材料的价值,从而进行甄别与选取。

(一)能否更好体验计数规则

不同材料情境下学生的思维活跃度是不一样的。小棒表征是一根根小棒累加出来的,一根代表1,且形状固定。人民币表征1张可以代表1、10、100,而且形状不同,故人民币属于实物直观。计数器则用珠子表征,1 颗珠子可以代表1、10、100,而且珠子形状相同。从抽象水平来看,小棒是最直观的,人民币次之,计数器最为抽象。小棒表征淡化了计数规则,人民币本身自带了大小的属性,容易忽略对计数规则的关注,计数器在帮助学生体验计数规则层面更具优势。

(二)能否紧扣核心凸显算理

小棒直观易操作,当被除数是两位数比较小的时候,通过操作能够很好地将分的过程与除法竖式对接,助力算理理解。随着被除数变大,继续分小棒反而让整个操作过程繁琐。人民币属于实物直观,从表面上看能够适用于被除数是三位数的除法,但是由于材料本身自带了大小属性,对于算理的具体理解反而过于笼统了。计数器自身具有的位值原则和数位关系——当百位不够分、结合十位继续分;十位不够分、结合个位继续分。强化分物时先分什么、再分什么,结合分的过程体验感悟除法竖式为什么是多层的原因。因此计数器适用范围更具一般性且能凸显除法运算的算理。

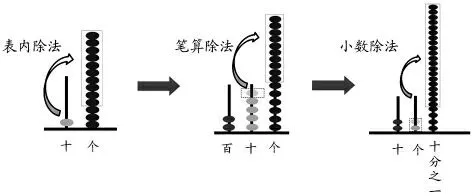

(三)能否体现知识内在原理一致性

表内除法(13÷4)和本单元起始课(42÷2、52÷2),教材都是用小棒图表征,但是随着被除数位数的增加,如(256÷2、256÷6)以及涉及到小数除法(22.4÷4),再用小棒、人民币表征算理信息不仅麻烦而且困难。而计数器的引入,不管被除数是两位数、三位数甚至小数,每次都是把除得的余数与低一位上的数合并继续分,将思维聚焦在“计数单位转换”这一核心,凸显除法运算中余数不断化成小单位继续除的一般性道理。

计数器因其能体现“退一当十”的计数规则,具有的位值原则使其在除法竖式计算中体现知识内在原理的一致性,所以计数器是合适的结构化教学材料。

三、发挥计数器价值——结构化材料贯穿单元整体教学

基于以上分析,以结构化材料计数器贯穿单元整体教学,以理解算理为核心,掌握算法为目标,通过适度调整教学路径理解算理、有机整合教学内容沟通算理算法、重组教学板块厘清思维混淆区,引导学生体验知识原理的内在一致性,让学生在本单元形成前联后延的结构化思维与意识。

(一)适度调整教学路径——计数器助力深度理解算理

教材的编排是先教学42÷2后教学52÷2,教学42÷2 时教材规定从高位算起,实际上42÷2 从低位算起是可以的(各个数位都能整除),此处教材的规定(从高位算起)与学生已有经验、现实起点、认知逻辑都严重不符。

因此将“42÷2”和“52÷2”教学路径互换,先教学“52÷2”后教学“42÷2”,多数学生由原先的顺畅转为纠结,因为无法直接得到结果,从而产生内在的探究欲望,减少负迁移影响。

【教学片断】

环节一:任务驱动,诊断起点

出示任务:计算52÷2。

环节二:动手操作,理解算理

师:52 根小棒平均分成两份,怎么分?

生:先分2 根,再分4 捆,最后拆开1 捆,分3 次得到26 根。

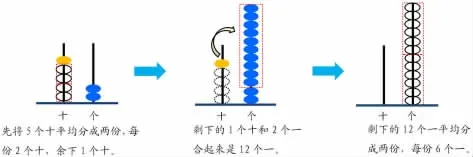

生:先分4 捆,再拆开1 捆和2 根合起来成为12 根。

师:两种分法,哪里不同?

生:一种分了2 次,另一种分了3 次。

师:同样平均分成两份,为什么可以少分一次?

生:第二种分法把剩下的1捆和余下的2 根合起来一起分,所以少分了1 次。

师:小棒大家会分了,要是计数器上怎么体现刚才分的过程?

生:道理是一样的,就是先分十位的5 颗珠子,剩下的1 颗珠子和个位合起来继续分。

环节三:抽象概括,深化算理

计数器的适时引入引发学生不得不思考:剩下的一颗珠子怎么办?由于计数器自身的位值原则,学生“退一当十”的思考一直伴随在整个分材料的过程,从而将思维有效激活,助力深度理解算理。

(二)有机整合教学内容——计数器架起理法沟通桥梁

例3(256÷2)和例4(256÷6)两节课结构相似,内容相近,有机整合教学内容更符合编排逻辑,用结构性材料不仅可以串联整体认知,同时可以有效架起算理算法沟通桥梁。

【教学片断】

环节一:任务驱动,诊断起点

出示任务:计算256÷2

环节二:动手操作,直观理解

师:在计数器上分一分,结合分的过程,思考竖式过程的含义。

环节三:图式对照,程序理解

环节四:语义表征,抽象理解

(1)结合图式,你能说一说256÷2 的笔算方法吗?

(2)还有256÷6,你觉得需要像刚才这样教一遍吗?为什么?

(3)现在你能说说被除数是三位数的笔算除法的方法吗?

通过结构化的材料——计数器(半直观半抽象)支撑起被除数是三位数的算理,让操作环节直观化、让思维过程可视化,通过沟通直观理解(动手操作)、程序理解(图式对照)、抽象理解(语义表征)之间的关系和联系,为抽象的算式寻找到具象的解释,实现理法相融,不仅将整个操作过程“先分什么、再分什么、最后分什么”清晰呈现,同时凸显对计数单位的关注。

(三)重组教学板块——计数器厘清思维混淆区

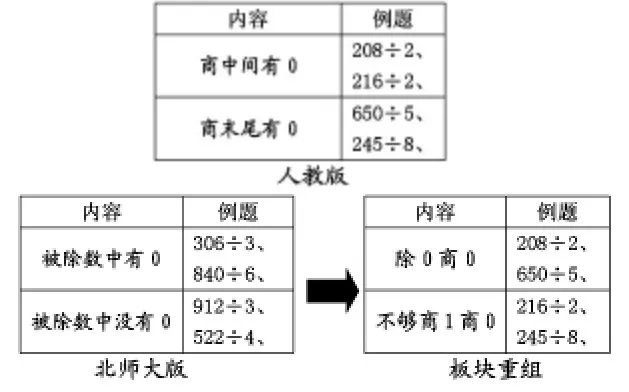

人教版教材的编排是例6“208÷2”和“216÷2”、例7“650÷5”和“245÷8 分为”两节课,但是这两节课都包含着“除0 商0”“不够商1 就商0”,学生在两个知识点之间不停地切换。相比人教版,北师大版本的编排是将知识点是“除0商0”为一节(“306÷3”和“840÷6”),知识点是“不够商1 就商0”为一节(“912÷3”和“522÷4”)。从学生的思维习惯而言,北师大版本的编排路径更符合学情。

在此基础上借助结构性材料计数器进一步帮助学生厘清思维混淆点。引导学生将“分——换——再分”这个过程与除法竖式有效融合,不仅让学生直观理解当大的计数单位不够分转化为更小的计数单位继续分,同时直观感知“除0 商0”“不够商1 就商0”。

四、结构化材料对单元整体教学的启示

(一)结构化材料如何选取

结构化材料的选取必须以数学核心知识为内核,能够把零碎的知识和分散的教学环节串联起来,体现出数学知识体系的系统性和内在原理的一致性。

(二)结构化材料使用策略

1.整体呈现,培养系统性思维

整体性呈现问题,将问题置于比较情境之中,学生对数学问题主动辨析、比较,体会知识之间的联系,从而将相关知识点主动纳入原有的认知结构中。

2.多元表征,渗透迁移性思维

计算教学中,算理是对算法的解释,是理解算法的前提。算理理解越到位,算法建立越深刻。结构化材料计数器(半直观半抽象)支撑起被除数是三位数的算理,让操作环节直观化、让思维过程可视化,通过沟通直观理解(动手操作)、程序理解(图式对照)、抽象理解(语义表征)之间的关系和联系,为抽象的算式寻找到具象的解释,实现理法相融。