碳排放权会计处理探析

2023-05-09韩婧王力强

韩婧 王力强

一、引言

纵观国内外经验,碳定价工具是推动节能减排、引导经济活动向绿色低碳转型的有效机制。碳定价政策工具主要有两种:碳税和碳排放权交易。碳税是指政府为单位温室气体排放设定价格,通过给企业施加额外管理成本以激励企业控制碳排放,该种方式下政府可以主导碳价,但无法提前预估碳排放总量。碳排放权交易,又称总量交易机制,是指政府设定碳排放总量上限,并按期为符合条件的企业发放可用于交易的排放配额,发放可采取无偿或有偿拍卖的方式,每周期结束后排放企业需根据实际排放量进行配额清缴,如有配额剩余可出售获利或结转下一周期,如配额不足需在交易市场购买配额以完成履约,该种方式下政府可决定排放总量,而由市场决定碳价。

围绕双碳目标,我国选择使用的碳定价工具为后者。从2011年启动碳排放权交易地方试点工作,到2021年全国碳排放权交易市场正式启动,我国碳交易市场已发展运行10多年,在交易规则、定价机制、配套措施等方面不断修订完善。碳交易市场的快速发展催生了对碳排放权会计准则的迫切需要。但碳排放权经济属性特殊,在会计实务中一直未形成统一、权威的会计处理规范。随着碳交易市场建设不断深入推进,我国亟需研究形成高质量的碳排放权会计准则,以助力碳交易市场有序发展和高效运行。本文通过对国际会计准则理事会及我国碳排放权会计处理规范的回溯分析,深入思考碳排放权会计准则制定过程中的难点问题,在现有会计准则理论框架下,探究相关问题的解决方法并形成一套碳排放权会计处理构想,以期能为我国碳排放权会计准则的制定以及碳交易市场的健康发展尽一点力量。

二、国内外碳排放权会计处理规范

经济的发展孕育会计的进步,碳排放权会计准则一直追随着碳交易市场发展的脚步。1997年12月《京都议定书》在联合国气候大会上通过,于2005年2月生效,各缔约国为了履行控制温室气体排放的承诺,开始陆续探索并建立碳排放权交易市场。2005年欧盟启动全球第一个碳排放权交易市场。为配合该市场运行,及时为各利益相关方提供决策有用的会计信息,2004年12月国际会计准则理事会(IASB)正式发布《国际财务报告解释公告第3号—碳排放权》(IFRIC3)。根据IFRIC3的规定:(1)企业取得的碳排放配额确认为无形资产,并以取得日的公允价值进行初始计量,依据《国际会计准则第38号—无形资产》(IAS38)进行后续计量,也即期末使用历史成本或重估价值进行调整,且当重估价值导致无形资产账面价值发生变化时,价值变动计入所有者权益;(2)碳排放配额确认的无形资产与实际支付对价之间的差额,确认为政府补助,按照《国际会计准则第20号—政府补助会计和政府援助的披露》(IAS20)进行确认和计量,在履约年度内按照系统且合理的方法予以摊销,摊销金额计入损益;(3)在实际碳排放发生时,确认一项排放负债,同时确认排放费用,排放负债按照期末配额市场价格进行计量。

IFRIC3的设计存在不尽完善之处,在实务界和理论界都招致了强烈批评,批评的焦点主要集中在计量不匹配问题(王虎超等,2010):如果碳排放权无形资产选用历史成本计量,由于排放负债使用的是公允价值,这就导致同一事项产生的资产和负债采用完全不同的计量方法,资产和负债的变动不匹配;同时,由于递延收益按照成本进行摊销计入损益,而排放费用是随排放负债的公允价值变动计入损益,这两者的金额存在并不合理的差异,导致利润表中损益确认不匹配。如果碳排放权无形资产选用重估价值计量,根据IAS38,无形资产账面价值变动需计入所有者权益,上述不匹配问题依旧存在,只是消除了资产和负债计量属性不一致的问题。最终,IFRIC3在发布6个月后被国际会计准则理事会撤回。

此后,IASB继续对碳排放权会计准则进行探讨与研究,并在2010年与美国财务会计准则委员会(FASB)将其列为共同研究项目,致力于协同推出高质量碳会计准则。2015年2月IASB将排放权交易计划项目更名为污染物定价机制,旨在扩大准则可涵盖的污染物范围。IASB研究关注的焦点问题主要集中在:碳排放配额及排放负债计量属性的选择问题;无偿取得的碳排放配额是否应确认为资产以及碳排放配额确认为何种资产的问题;碳排放引起的相关义务是否应确认为负债以及何时确认的问题;终止经营的控排企业如何退还碳排放配额的问题等等。碳排放权资产及负债的性质特殊,在现有财务会计理论框架下,很难将所有问题都予以妥善解决,IASB在2015年提出鼓励采用全新的观点来看待碳排放权会计问题。截至目前,IASB仍未出台碳排放权会计规范。

随着我国碳交易市场的建立和完善,我国碳会计准则也加快了制定步伐。2016年9月财政部发布《碳排放权交易试点有关会计处理暂行规定》(征求意见稿),三年后正式出台《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》。暂行规定简洁明了、便于操作,解决了我国碳排放权交易核算不明确、信息不可比的问题,为我国碳交易的会计核算提供了制度指引,其主要内容包括:(1)无偿取得的碳排放配额不确认资产,而有偿取得的碳排放配额确认资产,计入“碳排放权资产”科目;(2)不确认与碳排放相关的负债;(3)企业购买、使用、出售碳排放配额产生的收益或损失,通过营业外收支核算;(4)碳排放配额使用历史成本计量。暂行规定简单易行,充分考虑了我国碳排放权交易市场发展的成熟程度,规避了国际碳会计准则制定实践中的疑点、难点问题,这在当时不失为一种不错的选择。但规避问题终不能解决问题,暂行规定在资产确认、负债确认、计量属性选择等多个方面仍有待修改完善,在绿色发展大趋势下,新会计规范的出台势在必行。

三、碳排放权会计处理构想

(一)关于几个关键问题的思考

国际会计准则理事会的碳会计准则一直“悬而未决”,这足见其制定过程中的困难度与复杂性。正如前文所说,碳会计准则制定的难点主要围绕几个问题:计量属性的选择、碳排放权资产的确认计量、碳排放相关义务的确认计量等等。

1.在会计准则适用范围上,我国暂行规定仅面向重点排放企业,但随着碳交易市场发展成熟,市场覆盖面逐步扩大,参与碳交易、发生碳业务的企业越来越多,除重点排放企业外,参与碳交易的其他企业也需要制度规范的约束与指引,因此,应考虑将碳会计准则的适用范围扩大,把非重点排放企业同样包含进来,以全口径为范围进行准则的探索与制定。

2.关于碳排放权会计计量属性的选择,目前理论界与实务界的观点主要集中在历史成本和公允价值两种模式上,也有学者基于这两种模式提出了混合计量方法(贾建军等,2016)。我国暂行规定使用的是历史成本,历史成本的获得有充足证据,真实性较高,但是公允价值计量模式下的会计信息更具相关性,可以更好为各利益相关者服务;并且随着全国碳交易市场的启动,未来碳交易覆盖范围扩大,碳市场交易主体、交易规模不断增加,公允价值同样能够持续可靠获得,碳排放权运用公允价值计量的客观条件相对完备。因此,建议碳排放权会计的计量属性选择为公允价值。

3.关于无偿取得的碳排放配额是否确认为资产以及碳排放配额应确认为何种资产的问题。根据资产的定义,资产是指企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源,一项资源符合上述三个条件就可以确认为资产。无偿取得的碳排放配额是由政府分配形成的、由控排企业拥有或控制的、预期可以通过出售来获得经济利益流入的资源,因此无偿取得的碳排放配额符合资产定义。此外,我国暂行规定将有偿取得的碳排放配额确认为资产,而无偿取得的配额与有偿取得的配额无任何实质差异,所以无偿取得的配额也应确认为资产。

对于碳排放配额应确认为何种资产,理论与实务中的意见主要集中在以下几种:存货、无形资产、金融资产和新型资产。若碳排放权选择公允价值计量模式,在现行准则框架下,碳排放权与存货、无形资产的确认、计量会存在逻辑上的冲突,因此我们更倾向将碳排放配额确认为新型资产或金融资产:对于企业拥有的以交易获利为目的的碳排放配额,确认为金融资产,适用金融工具准则;对于企业拥有的以配额清缴为目的的碳排放配额,确认为新型资产“碳排放权资产”。这样根据持有目的分别确定会计处理原则,考虑了企业持有资产的使用意图,更能准确反映资产的经济实质,以此进行会计确认、计量、记录后呈现的会计信息也就更具相关性。

4.关于无偿取得碳排放配额确认时对方科目归属问题。从经济实质上看,无偿获得碳排放配额属于政府补助(IFRIC3),因政府补助确认的递延收益,需依据初始入账价值进行分期摊销,这种方式导致了利润表损益确认不匹配,因此,将碳排放权资产对方科目确认为政府补助存在一定缺陷,不能与现行会计准则体系较好融合,应尝试从另外的角度来探究对方科目归属问题。

当企业无偿获得政府配额时,也承担了按照授予的配额控制排放的义务,该义务是由政府分配配额形成的,实施节能减排措施会导致经济利益流出企业,符合负债定义的三要素,因此可将碳排放权资产的对方科目确认为一项负债—“控排负债”。该项负债对应义务的消减主要通过两种方式,一种是企业实际排放发生,对于已经实际发生的碳排放,企业不能也就没有义务再针对该部分承担控排义务,这时控排义务转换为配额清缴义务;另一种是企业通过节能减排措施控排成功,此时,控排义务顺利完成,控排负债可用于抵消企业成本或费用。通过设置新科目“控排负债”可以妥善解决碳排放权资产对方科目的确认及后续计量问题。

5.关于碳排放引起的相关义务是否应确认为负债及何时确认的问题。企业的碳排放行为让企业产生了在履约期结束后进行配额清缴的义务,且排放是企业过去的生产行为所导致的、预期在履约时会导致碳排放配额的减少,因此碳排放引起的义务符合负债的定义。而且排放义务的产生是随着企业排放行为的发生不断累积的,较合理的排放义务确认时点应是随着排放行为的发生而确认,也即每期末按照实际排放行为确认排放义务。可通过设置“排放负债”科目来进行排放义务的确认及后续计量。

(二)会计账务处理构想

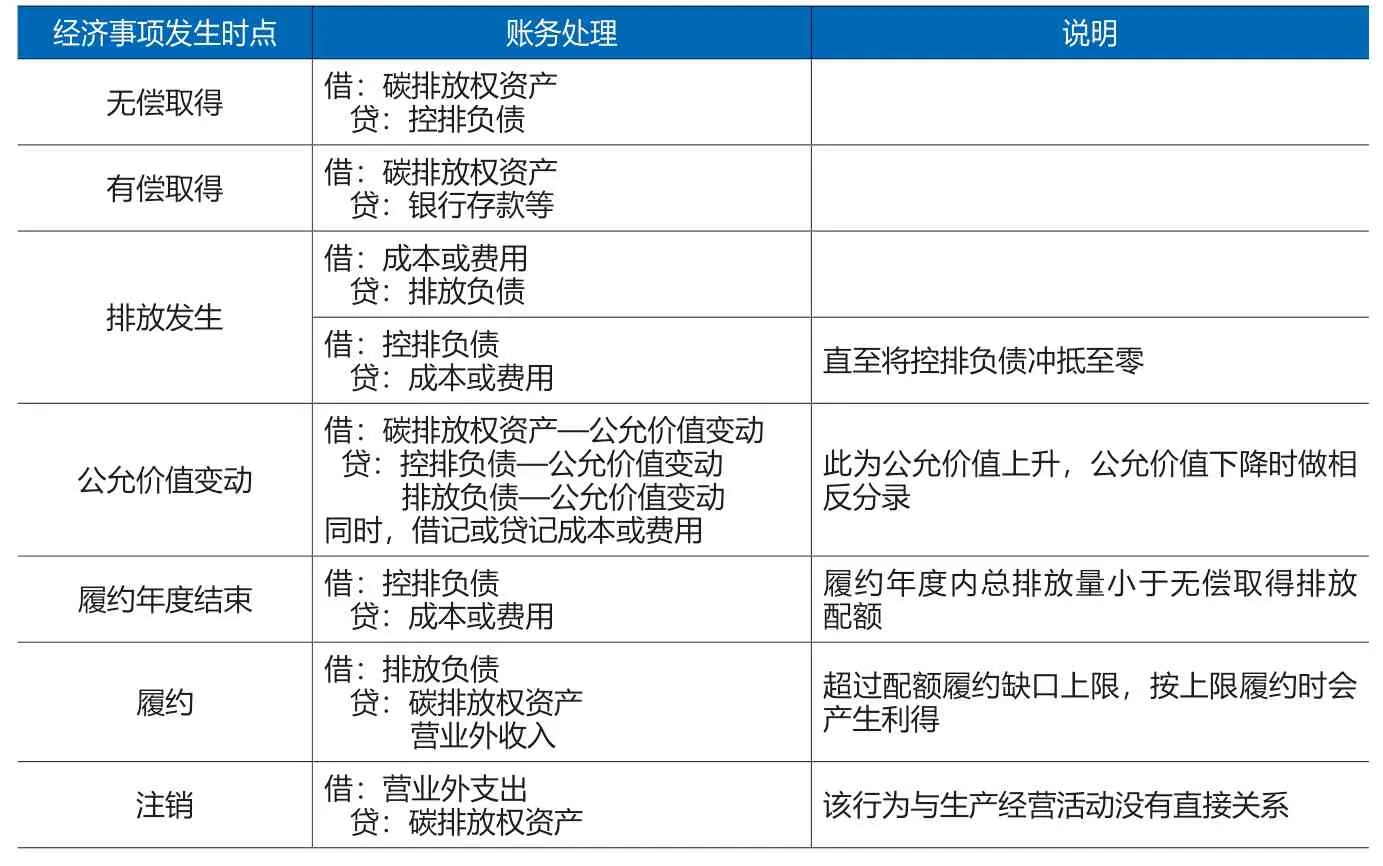

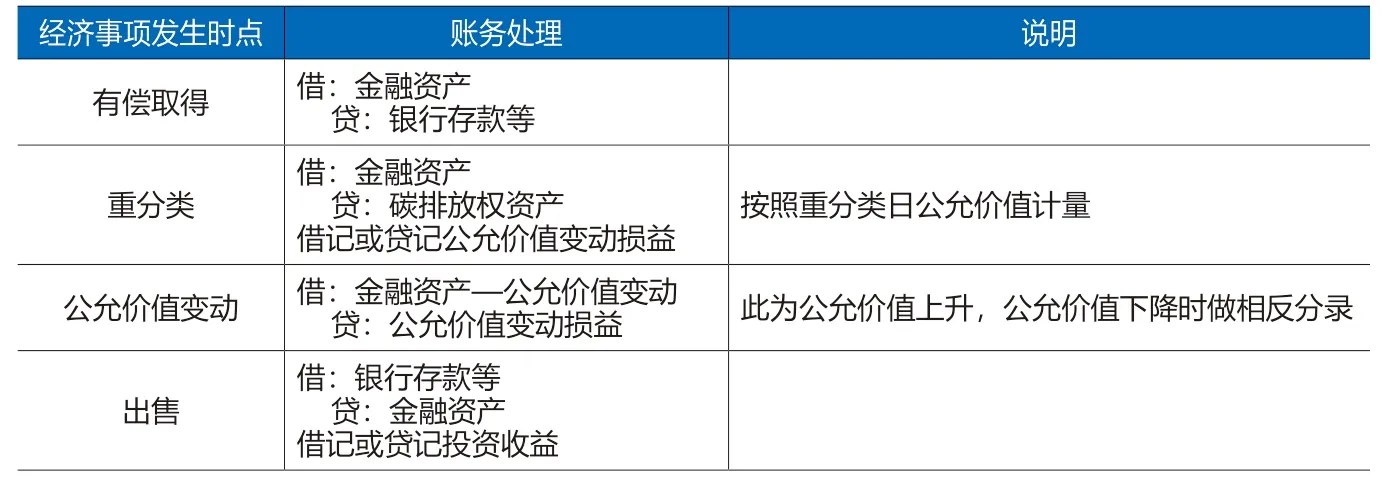

根据对以上问题的思考结论,围绕碳排放权经济事项的不同环节,本文对碳排放权会计账务处理的设计如表1、表2所示。首先,辨别碳排放配额持有目的,对于参与碳交易的非重点排放企业来说,他们持有的配额以交易获利为目的,在配额取得时即确认为金融资产,并依照金融工具准则进行后续计量;而对于重点排放企业,它们持有的配额既可以是为了配额清缴也可以是为了出售获利,重点排放企业管理层应明确配额持有目的,以便确定后续账务处理原则。具体来说,无偿取得碳排放配额时,重点排放企业应将配额全部计入碳排放权资产,并相应确认控排负债,如果在生成经营过程中,管理层通过实施卓有成效的控排措施,预计履约年度内实际排放量可以控制在免费配额之下,那么管理层可以将预期结余的排放配额进行重分类,由碳排放权资产转为金融资产。同时,为避免随意重分类而进行盈余操纵,建议重分类不可逆,仅允许由碳排放权资产重分类为金融资产,而不允许由金融资产重分类为碳排放权资产。

表1 以配额清缴为目的而持有碳排放配额不同环节账务处理

表2 以交易获利为目的而持有碳排放配额不同环节账务处理

企业实际排放发生时,应根据排放量确认排放负债,同时确认损益。由于碳排放行为与重点排放企业的生产经营活动密切相关,因此,与碳排放相关的费用应计入成本或费用,影响企业的经营利润,而不应通过营业外收支核算。排放行为发生,排放负债确认,同时企业的控排义务转换为配额清缴义务,控排义务减少,应将控排负债冲抵成本或费用。当企业的实际排放量小于免费配额时,控排负债和排放负债同金额反方向同时变动,确认的成本或费用也相互抵消;当实际排放量等于免费配额时,控排负债冲抵至零,此后,排放行为发生时仅确认成本费用与排放负债,企业由于超额排放产生了额外费用;履约年度结束,若总排放量小于免费配额,控排义务完成,企业应将剩余的控排负债全部冲抵成本或费用,作为企业节能减排的奖励。

由于选择公允价值计量模式,每期末与配额相关的资产负债科目—碳排放权资产、控排负债、排放负债需按照期末公允价值进行调整,因持有配额是为满足企业生产经营活动,因此产生的公允价值变动应计入成本或费用。履约时,企业用碳排放权资产抵减排放负债,完成配额清缴。如存在《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》(发电行业)中超过履约缺口上限的情形,按上限完成配额清缴,超过上限的排放负债计入营业外收入,作为重点排放企业利得。另外,企业注销排放配额时,由于该事项是企业自愿为生态环境保护做出的选择,与企业日常生产经营活动并无直接关系,因此,通过营业外支出核算。

四、结论及建议

本文通过对国际会计准则理事会及我国碳排放权会计处理规范的回溯分析,深入思考碳排放权会计准则制定过程中的难点问题,在现有会计准则理论框架下,探究相关问题的解答方法并形成一套碳排放权会计处理构想,主要的结论及建议如下:

1.扩大准则适用范围,将非重点排放企业参与碳交易的会计处理纳入到准则制定考虑范畴,进而基于重点排放企业和非重点排放企业持有配额目的的不同,分别确定会计处理原则:以配额清缴为目的而持有的配额确认为碳排放权资产,以交易获利为目的而持有的配额确认为金融资产。两类配额之间可根据管理层持有意图变化而重分类,为了避免随意重分类导致的盈余操纵,建议重分类不可逆。

2.设置“控排负债”核算因无偿获取配额而导致的控排义务,设置“排放负债”核算因排放行为而导致的配额清缴义务。当排放量小于免费配额时,控排负债和排放负债同金额反方向同时变动,因此确认的成本或费用也相互抵消;当排放量等于免费配额时,控排负债冲抵至零;当排放量大于免费配额时,仅确认成本费用与排放负债,企业由于超额排放产生了额外费用;履约年度内总排放量小于免费配额时,应将剩余的控排负债全部冲抵成本或费用,企业因控排成功而产生收益。

3.在计量方法上选择公允价值计量模式;在损益确认上,应根据经济行为与企业生产经营活动的相关性来确定核算科目,与生产经营活动直接相关的行为,例如:碳排放、以配额清缴为目的而持有配额的公允价值变动、履约年度内总排放量小于无偿取得配额时控排负债的冲抵,都应该计入成本或费用,影响企业营业利润;与生产经营活动没有直接关系的行为,例如:履约时超履约缺口上限、配额注销等,产生的损益应计入营业外收支,以此更好反映企业行为的经济实质。