中央财政直达资金政策落实跟踪审计的路径研究

2023-05-09李姣姣徐尔玥孙次宜

李姣姣 徐尔玥 孙次宜

2021年是我国“十四五”开局之年,为了应对新冠肺炎疫情造成的负面经济影响,国家采取了积极的财政政策,创造了中央直达资金的特殊财政转移支付机制,使资金直达基层惠企利民,这是我国中央财政预算管理的一种制度创新,是我国在新冠疫情时期推进积极财政政策的着重点。2022年4月12日的《政府工作报告》指出:“中央财政将更多资金纳入直达范围,省级财政也要加大对市县的支持。”所以,探索直达机制的运行机制和作用原理,完善直达资金政策落实跟踪审计,对健全直达机制审计路径具有重要意义。

一、中央财政直达资金理论及现状

(一)财政直达资金理论

财政转移支付的概念最早由20世纪英国经济学家庇古提出,主要指通过纵向或横向的支付模式,为缩小地区间由于经济发展不平衡所导致的基本公共服务不均等化所采取的一种财政政策。我国的转移支付制度出现较晚、发展较缓,从2002年开始逐步完善,形成了三种常规类型的转移支付制度,分别是税收返还、一般性质的转移支付制度、专项转移支付制度,除此之外,还形成了用于应对突发事件的特殊转移支付制度。

为了应对新冠疫情给地方各级政府财政带来的压力,财政部启动特殊转移支付制度,并建立相关监督管理措施,于2020年6月30日印发相关管理监督办法,明确了中央财政直达资金的工作重点,下达两万亿资金直达市县基层,有效地保障了疫情防控、脱贫攻坚和和经济社会发展等工作。2022年上半年,4万亿元中央财政直达资金运营良好,惠企利民作用明显。

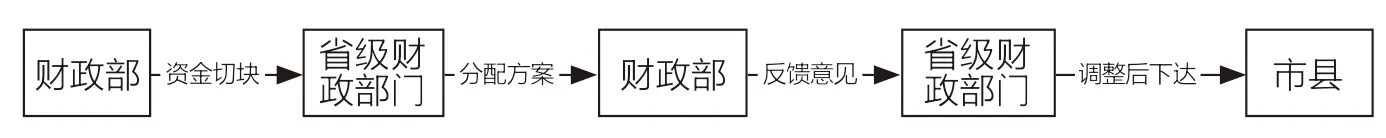

中央直达资金相较于其他财政转移支付资金的特殊之处在于,其依据及实行的是“中央切块、 省级细化、备案同意、快速直达”的分配原则。分配流程见图1。

图1 中央直达资金分配流程

该方法简化了财政资金分配下达的程序,极大地缩短了下达时间,提高了支付效率,同时也避免了资金下达过程中由于个人倾向原因所造成的资源分配不均衡以及中间截留。2021年4月7日,财政部有关部门负责人出席国务院新闻发布会时表示:“正因为去年做得好、有效果,按照党中央、国务院决策部署,今年要实行常态化的直达机制。”由此可见,中央财政直达资金虽然源于新冠疫情这一偶发性因素,但从优化社会治理以及我国财政体制的发展来看,中央财政直达资金未来必然成为我国财政转移支付机制的常态形式。

(二)中央财政直达资金现状

习近平总书记于2020年3月27日主持召开了中共中央政治局会议,会议提出,我国要适当提高财政赤字率,并发行特别国债。2020年5月下旬,政府工作报告作出了两项新的“1万亿元”安排——财政赤字规模增加1万亿元、抗疫特别国债发行1万亿元。其中实行直达管理的有1.7万亿元。

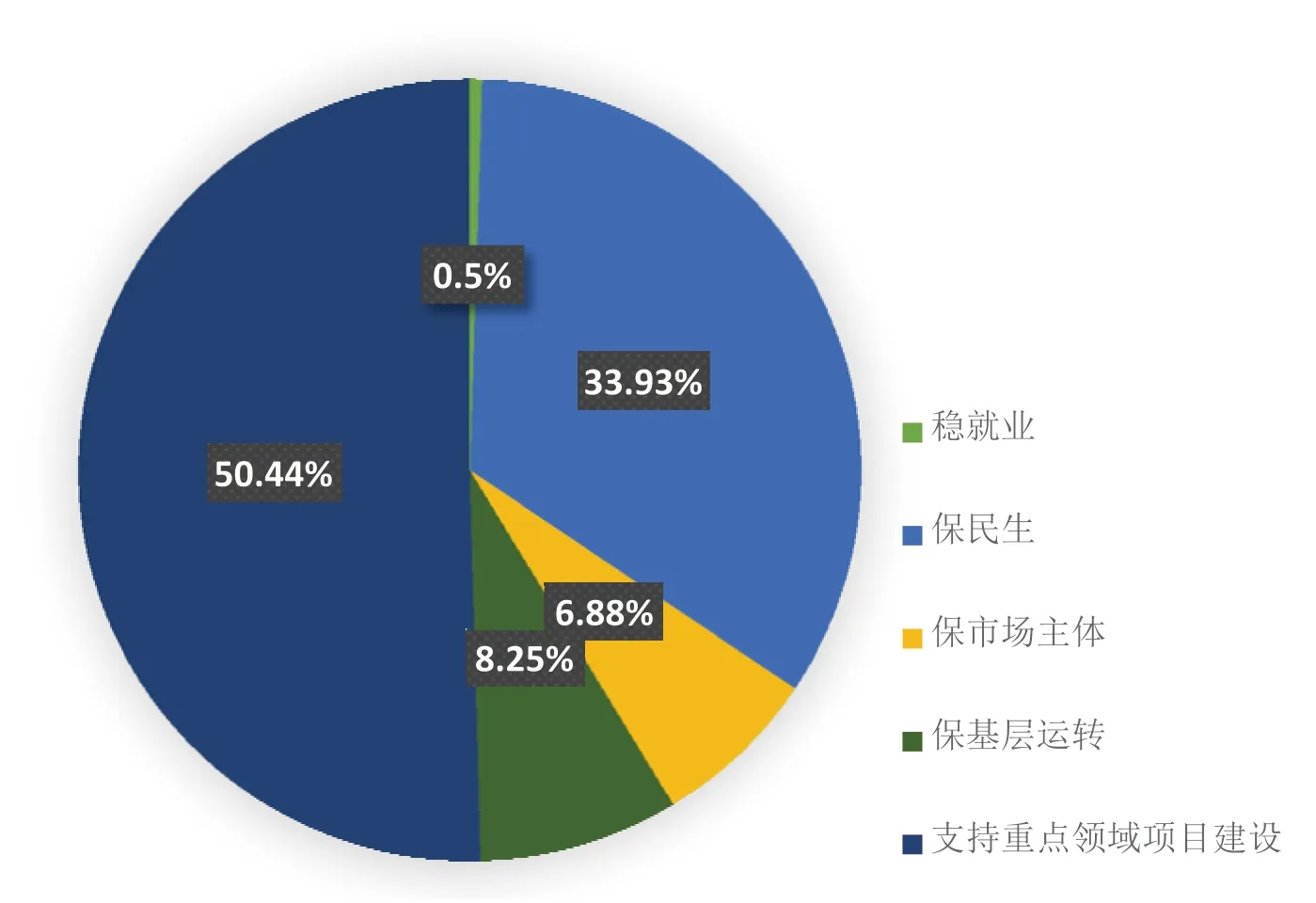

2021年中央财政直达资金规模较去年增长了1亿元以上,达到了2.8万亿元。财政部更是进一步规范了中央财政直达资金机制,将资金分配重点聚焦于基层“三保”和惠企利民,截至2021年12月15日,中央财政已将2.8万亿元快速下达到地方。地方财政及时将资金落实到使用单位和具体项目。通过直达资金安排项目超过40万个,形成支出超过2.4万亿元,支出进度近90%,持续保持较高支出强度。其中,市县支出占比超过六成,体现了常态化直达机制“据实分配资金、增量向基层倾斜”的制度安排;用于养老、就业、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面的支出超过七成,积极发挥民生兜底作用;通过政府采购、政府购买服务、担保贴息等方式惠及各类市场主体,激发企业活力,增强发展后劲。2021年的直达资金主要用途见图2,2021年的直达资金相比与2020年的变化见表1。

图2 直达资金使用领域及比例

表1 直达资金的变化

由此可以看出,在调整完善的基础上,常态化的资金直达机制使得资金分配更加科学、项目质量明显改善、工作机制逐步健全、各方职责更为清晰、资金监管更为严格。

二、对中央财政直达资金的监督及现状

(一)中央财政直达资金的监督

2021年4月21日国务院常务会议再次聚焦财政资金直达机制,要求财政部、审计机关及其他相关部门加强对直达资金的监督,确保直达资金精准、精确使用,使得其惠企利民的作用发挥到最大,明确要求建立严格的监督机制,确保每笔资金流向清晰、有迹可循、有账可查。根据党中央的统一部署,目前我国形成了财政部、中国人民银行国库、审计署及地方审计局的三方监督机制,保障直达资金用于基本民生和企业。

1.财政部。财政部对直达资金从源头进行严格的预算管理,明确资金分配使用等各方面要求,制定相关制度。此外,按照“中央财政统建统管、中央和省级财政两级部署、市县级财政操作使用”的原则,财政部充分利用了现有的财政扶贫资金动态监控平台,在此基础上搭建更具针对性、匹配直达资金监督需求的直达资金监控系统,提供统一版本供地方各级财政部门使用,便于各部门在监控系统中详细记录直达资金的有关信息,也更利于各方对直达资金的动态监管。

2.中国人民银行国库。中国人民银行国库的监督重点在于全流程监督直达资金的拨付。探索建立监督机制,确保直达资金拨付的安全性,做到直达资金拨付零风险,确保直达资金安全无险地到达企业和个人账户。在资金拨付之前,国库部门应当主动发挥职能,掌握财政部门关于辖区范围内直达资金的下达情况以及分配方案,并且严格审核当地财政部门开具的拨付凭证以及后附的文件依据。为新增财政资金开设专用账户,利于对直达资金进行重点监控和精细化管理。在资金拨付后,中国人民银行国库根据拨付情况建立统计台账,统计内容包括下达批次、资金性质、调拨及拨付时间、拨付方式、拨付依据、支出科目、笔数、金额、收款人等,并且定期与财政部门、商业银行对账,与各级财政建立的专项资金台账数据核对,确保多方数据一致,做到账目清晰、流向明确。

3.审计部门的监督。审计部门负责监督直达资金的使用是否规范,审计工作重点集中在直达资金的使用是否“及时、直达、精准、安全、绩效”,对直达资金的分配过程、执行情况、分配标准、合规合法性等实行全覆盖的政策跟踪审计,包括直达资金的申报、分配、使用、管理等多个环节,特别是抓好资金使用“最后一公里”,重点审核有关个人、单位、企业是否按规定使用资金,以及对各个省本级、市本级、县本级的全覆盖审计,防止挤占挪用等现象发生。审计机关应着力通过审计工作发现和反馈直达资金管理中的突出问题,推动完善直达资金常态化机制,提高直达资金的分配速度,保障直达资金使用合规及合法,提高资金使用效率,保障实现造福企业、造福人民的效果。

(二)中央财政直达资金的监督现状

1.绩效评价体系尚待建立。对于中央财政直达资金的监督,目前从客体上来说可以分为对预算下达、资金支付、资金台账这三方面的监督,对直达资金使用的合法合规性、安全性以及资金流向等形成了较为完善的监督管理办法,但尚未对直达资金使用绩效制定监督制度、形成监督办法,与此同时也并未建立相应的问责机制,无法准确获知中央财政直达资金的使用效果是否和预期一致,也无法从中得到正向的反馈,很难为制度的完善和修改提供参考意见。

2.合力监督机制不够完善。直达资金的政策性较强,涉及的资金量大、范围广,涉及的单位、企业和个人数量庞大,社会关注度高,是各方监督巡视的重点。相应的监督部门应当明确工作职责和分工,上下联动,对直达资金实施监管,但由于直达资金的特殊性及其出现的时间较短,各方的监督机制还在自我完善中,部门之间的监督机制融合较慢,可能存在一些监督重合的问题,同样也可能会有监督漏洞。财政部门、审计部门和纪委监察部门等应当加强多方联动监督,实现时间上、流程上的动态监督。只有对直达资金实现全方位的动态监督,才能有效杜绝直达资金被留用截用、弄虚作假和套取套现问题。

3.基层管理水平达不到预期。直达资金“一杆子插到底”的性质使得资金使用的压力大多集中在市县,虽然中央要求省级政府做好“过路财神”,但不做“甩手掌柜”,但省级政府主要只是起到监督指导的作用,直达资金的主要工作依旧集中在基层政府这里,而基层政府由于缺乏专业人员、相关经验等,其管理能力可能无法胜任上级部门的要求,对相关的政策理解不够深刻,也无法严格按照工作要求处理相关资金,这对多方监督工作造成了一定阻力。

三、中央财政直达资金的政策跟踪审计现状

财政是“庶政之母”,要不打折扣地发挥好财政的作用,审计至关重要,确保直达资金用在刀刃上,离不开精准审计监督。面对财政转移支付制度的创新,审计监督机关也应当根据需求和其特殊之处,灵活开展审计工作。我国审计机关在直达机制出现之后,迅速作出了反应,针对直达资金的特点制定审计方案,实施审计工作,但目前仍处于摸索期,直达资金的政策跟踪审计工作仍有待完善的地方。

1.审计时点单一。直达资金审计项目工作目前主要依托于直达资金监控系统、财政一体化系统以及各项资金下达文件而开展,受限于这样的审计方式,审计机关几乎不对直达资金实行事前审计。

审计机关的工作重点主要在于评价资金使用的“最后一公里”,对直达资金使用的合规性、合法性进行判断,以及审查上级部门的工作是否匹配了直达资金的“快速直达”的特征,其关注重点主要放在了审计目标——“及时、直达、精准、安全、绩效”中的前四点,而无法满足“绩效”这一要求。

2.审计项目时间紧任务重。以2020年的直达资金审计项目为例,2020年7月,审计署首次组织中央财政直达资金政策落实跟踪审计项目,至2020年底,实现了对各省本级及使用直达资金的全部342个地市、2854个县区的现场审计全覆盖,对部分重点市县还分阶段进行了多轮抽审,共计延伸调查了4.72万个单位、3.74万个建设项目、1.28万户企业。然而,在较短时间内完成较多的任务并非完全有益。在审计全覆盖的背景下,要求审计工作更为细致、全面、谨慎,这就意味着在审计时间不变的情况下,审计机关需要投入更多人力,才能达到理想的审计效果。

3.审计效率受基层管理水平的限制。直达资金审计的主要工作集中在资金使用的“最后一公里”,审计对象多为基层政府、市县和个人,在审计过程中,审计机关经常会遇到被审计单位提供的信息不完整、质量不高、有遗漏等问题,低质量和数量的审计证据会影响审计效率,严重的可能还会影响审计效果。财政部等相关机构应当加强对基层政府的培训,同时基层政府也应当提高对直达资金的重视程度、加强政策文件学习,规范工作要求,把控工作质量,才能更好地配合审计机关的工作。

4.审计建议及审计结果多集中在项目本身。审计署财政审计司司长魏强表示,2020年的直达资金审计工作主要发现了以下问题:部分地区资金分配不够科学精准;部分地区违规将抗疫特别国债资金用于清偿欠款、招商引资或其他与抗疫无关支出;少量资金被虚报冒领、截留挪用或违规发放。这些审计所发现的问题可以帮助地方政府完善工作,但更重要的是这些问题的背后,是否还隐藏着更深层次的制度方面的问题。例如资金分配不够科学精准,是否与资金分配时限过短、分配标准不够明确有关,虚假冒领未及时发现等是否与监控系统不够完善挂钩,审计结果及审计建议可向此方面进行适当倾斜,以更好地加强直达资金制度建设。

四、完善财政直达资金政策落实跟踪审计路径的选择

1.丰富审计切入时点。2020年7月和2021年6月,审计署均在政策跟踪落实情况审计项目中统筹实施了直达资金审计工作,切入的时点均为事中审计,对审计过程中发现的问题大多实行即审即改、边审边改的解决方案,其中部分问题并非技术层面上的,而是对政策文件的解读宽度或者深度不够,或是对直达资金监控系统的操作熟练度较低等,此类问题除了加强对基层工作人员的培训之外,审计机关可以通过实施事前审计工作来合理有效进行规避。同时,尽管审计部门应围绕“绩效”的要求对直达资金实施审计工作,但是限于事中审计的审计时点,部分直达资金并未投入实际使用,相关工程的建设可能还未有实体供审计人员来评判资金使用效果,无法判断直达资金的使用绩效是否与预期一致,故审计机关可以丰富自己的审计时点,实现事前、事中、事后的全覆盖审计。

2.充实审计力量。截止到2022年9月,直达资金几乎覆盖所有省、市、县,且直达资金审计是2020年才出现的一种较新的审计项目,这就要求审计机关对此有较快的反应,从前期的审计准备、制定审计工作方案,到审计工作期间以及后续对审计整改的监督,都需要投入大量的人力和精力,且直达资金审计项目时间紧任务重,这就对审计机关的审计力量发出了较大的考验,审计人员的数量、素养以及工作能力对审计工作的质量尤为重要,为了确保直达资金审计工作高标准的完成,审计机关应当充实自己的审计力量,强化审计资源。

财政部对直达资金从源头进行严格的预算管理,明确资金分配使用等各方面要求,制定相关制度。此外,按照“中央财政统建统管、中央和省级财政两级部署、市县级财政操作使用”的原则,财政部充分利用了现有的财政扶贫资金动态监控平台,在此基础上搭建更具针对性、匹配直达资金监督需求的直达资金监控系统,提供统一版本供地方各级财政部门使用,便于各部门在监控系统中详细记录直达资金的有关信息,也更利于各方对直达资金的动态监管。

3.提高基层管理工作水平,强化项目管理。我国近年来发布的一系列重大政策都对基层政府提出了更高的要求,例如“乡村振兴”“营养改善计划”“最美乡村”等,这就需要基层政府积极动员、明确分工,在理解政策的基础上层层分解、层层下达,明确各部门之前的权利与责任,对政策实施的过程进行管理并评估结果,加强对过程的控制,及时纠错,避免走“弯路”“错路”,确保工作方向正确,相关部门也应当起到警示、指导的作用,提高基层政府对直达资金的重视程度。

4.提高政治站位,建立反馈制度。直达机制是转移支付制度的一项创新突破,作为未来财政转移支付制度中不可或缺的一种,完善相关制度是必要且紧迫的,是使直达机制平稳进入常态化所必经的步骤。审计作为推动直达机制建设工作中重要的一环,确保审计机关建立“横向到边,纵向到底”的财政资金审计全覆盖。审计机关人员应该提高自己的政治站位,以推动制度建设为导向,建立资金设立、分配、使用、管理、后续评估全链条审计监督机制,加强与财政部门的联系,及时反馈在审计工作中的发现,加快推动中央财政直达资金制度的完善。