基于乡土地理的深度学习课堂建构探索

——以《大都市的辐射功能》教学为例

2023-04-28石海良浙江省绍兴市稽山中学

石海良|浙江省绍兴市稽山中学

蒋亚琴|浙江省绍兴市教育教学研究院

乡土地理是教师引导学生开展研究性学习的重要素材[1],但当前的乡土地理教学普遍存在流于形式、机械枯燥、与教材脱节等弊病。这与《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》要求的“围绕有助于地理学科核心素养培养的主要概念和关键能力展开”及“适当设计户外考察活动,突出地理学科实践性强的特色,使学生在自然和社会的大课堂中学习地理”不符。因此,教师需要创设深度学习课堂,合理地利用乡土地理创设情境,加深学生对周边事物的理解,引发其对地理问题的思考,使其在完成学习任务的同时,增加对家乡的了解、增强对家乡的感情。以下,笔者基于乡土地理的深度学习课堂的建构步骤和原则,以湘教版普通高中教科书《地理》选择性必修2 第二章《区域发展》第一节《大都市的辐射功能》的教学为例,谈谈其建构路径。

一、基于乡土地理的深度学习课堂建构步骤和原则

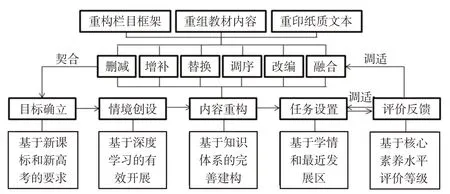

基于乡土地理的深度学习课堂的建构需遵循以下五个步骤和原则。

(1)目标确立:基于新课标和新高考的要求。

(2)情境创设:基于深度学习的有效开展。

(3)内容重构:基于知识体系的完善建构。

(4)任务设置:基于学情和最近发展区。

(5)评价反馈:基于核心素养水平评价等级。

建构时,教师要以教材为蓝本,通过删减、增补、替换、调序、改编、融合等手段,整合乡土地理资源,以重构栏目框架、重组教材内容、重印纸质文本,然后通过评价反馈不断调整建构的内容和设置的任务,从而逐步契合深度学习目标(其框架详见图1)。

图1 基于乡土地理的深度学习课堂的建构步骤和原则

二、基于乡土地理的深度学习课堂建构路径

建构基于乡土地理的深度学习课堂,应着重落实五“重”五“构”。

(一)重“教—学—评”一致性,构逆向教学设计

“逆向设计”理论将学习目标作为设计的起点和归宿,以目标定评价,以评价调整教学活动。通过对课标、教材、真题的分析前置,以真实的情境问题和项目化学习为评价依据,按“学生需要理解什么”“怎么知道学生理解了多少”“如何让学生理解”开展逆向教学设计,可保证深度学习的有效性。

《大都市的辐射功能》是《区域发展》一章中的第一个案例,而区域发展对认识区域和区域合作起着承上启下的作用。对比不同版本的教材,笔者发现,它们大多以上海为例。由于学生的家乡绍兴也受上海都市圈的辐射,最终笔者确定以上海和绍兴为案例。通过对历年高考真题的分析,笔者发现其对乡土地理内容的考查有如下五个特征。

(1)以案例(文字+地图)为素材,多以某产业(多关注工业、服务业)转移、扩张为例,区域中长三角、珠三角出现频率较高。

(2)以区域空间组织视角出发组织材料,材料多隐含时间、空间变化两条线,设问一般以“分布—区位—变化联系—问题—措施”这一逻辑线展开。

(3)内容方面多考查产业区位与产业转移、人口迁移与流动、城市化与城市体系、交通网规划与布局、区域联系与发展。

(4)思维方面重点考查综合思维,特别是时空综合、地方综合。

(5)在取消考纲的背景下,更加注重考查学生信息处理、图表分析、现场自学的能力和地理学科核心素养。

(二)重具体任务分解,构多种情境设置

根据区域认知学业质量标准,区域发展应从区域特征与差异、区域变化与联系、区域发展与合作、区域调查与决策等方面全方位认知,这需要我们基于区域发展的视角对教学任务进行分解(详见表1)。

表1 《大都市的辐射功能》的教学任务分解

一般而言,地理“情境”包括生活实践情境和学习探索情境。教师需要融合具体任务,创设两类情境,重视复杂、开放性真实问题情境在评价学生核心素养中的价值,通过提升情境的复杂度、开放度来检测学生学业质量水平的进阶,通过调整情境熟悉度、信息复杂度、任务难度、问题开放度来搭建学情和教学目标之间的支架,从而保证深度学习能高效进行。

(三)重思维结构评价,构高阶思维进阶

深度学习之“深”强调思维之深、情感之深,以此达到学习结果的深度,重视学生地理学习过程中的高阶思维发展。参考SOLO 分类理论,教师应多创设任务来开展对学生问题的思维结构评价(详见表2)。在对具体任务进行进阶设计时,教师要特别注重任务的思维性,通过思维进阶推动学习进阶(详见图2)。

表2 学生问题的思维结构评价

图2 《大都市的辐射功能》思维进阶设计

(四)重表现性评价,构项目化学习

笔者让学生分课题小组设计调查问卷,调查绍兴地铁1 号线与居民出行、商业发展、都市融合的关系,然后整理成报告在课堂上汇报。该项目化学习不仅能增强学生学习地理的兴趣,也是一次知识的综合运用检验,同时能提升学生的地理实践力,旨在引导学生关注生活、关注家乡、关注身边。值得注意的是,在开展乡土地理调查时,教师应合理分配任务以发挥不同层次学生的专长,强调分工合作,及时关注学生表现,并通过过程性评价、表现性评价PTA量表等,让学生感受挑战、体验成功、获得发展,使学生达成深度学习。

(五)重课堂情感升华,构户外思政元素

在课程思政融入地理教学的过程中,乡土课程资源作为真实的地理情境拉近了理论知识与现实生活的距离,使学生从熟知的地理事物出发真正理解地理学的意义[2]。在这节课中,笔者选用乡土地理案例,引领学生走向户外,并巧妙引入思政元素,如“党的领导”“共同富裕示范区”等,充分发挥地理学科的育人功能,让地理课程更具广度、深度和温度。课堂上,学生通过情境学习感知家乡、深入家乡、热爱家乡,通过项目化学习落实学科内容、学科态度、学科品质,实现情感深度升华;课堂外,学生通过社会实践贴近自然、贴近乡土、贴近生活,通过乡土调查实现政策认同、政府认同、政治认同。如此,笔者在户外调查实践活动中潜移默化地融入了课程思政,使其转化为学生学习知识、报效祖国、服务人民的内驱力。

三、基于乡土地理的深度学习课堂建构案例

下面,笔者以“多重都市辐射下的绍兴”为主题,对《大都市的辐射功能》的教学进行建构。

【教学环节1】

导入:播放视频《喜大普奔!绍兴地铁来了!》。

活动1“说一说”:杭绍城际地铁通车后,绍兴发生了哪些变化?请结合身边事例说明。

[生]从人口、产业、交通、科技、资金、文化等方面举例说明。

师:展示概念卡片(同城效应)。

设计意图:以熟悉的乡土地理情境引入,打开学生的感性认知,激发学生深度学习的兴趣。

【教学环节2】

第一篇章:厚德载“辐”——大都市的辐射功能(注:“德”是美好的,在古文中也通“得”,表示得到,这里指区位优)。

材料1:近年来,绍兴坚持“建设现代化国际化大都市区,深入推进杭绍甬等同城化”精神,以“融杭联甬接沪”城市发展为导向,围绕打造杭州都市区杭绍主中心目标,实现了杭绍甬一体化12 项标志性工程的顺利推进,杭绍甬一体化、同城化渐入佳境,开启了新的发展机遇。

师:展示概念卡片(大都市、都市圈、城市群、城市辐射)。

问题1:杭州是大都市吗?绍兴位于杭州都市圈吗?你的依据是什么?还需要哪些资料?

问题2:结合地理位置、城市区位及等级说说绍兴为什么要“融杭”?

问题3:依据“融杭联甬接沪”战略,除了杭州,绍兴目前还受其他大都市的辐射作用吗?

问题4:为什么把“融杭联甬接沪”战略称为绍兴发展的机遇?

问题5:说出上海、杭州最可能转移至绍兴的产业,并说明理由。

[生]跟着问题链探究什么是“厚德载‘辐’”。

设计意图:利用概念卡片,引导学生重视地理概念,培养学生获取和解读信息的能力。通过问题链的设计为学生的深度学习提供脚手架。

【教学环节3】

第二篇章:自求多“辐”——影响大都市辐射功能的因素。

材料2:2011 年通车的崇启大桥跨越长江,连接了上海市与南通市;2013年通车的嘉绍大桥跨越杭州湾,连接了海宁市与绍兴市上虞区。2021年绍兴“杭绍甬同城化”城市规划明确表示,至2025 年绍兴全市域要15 分钟上高速、30分钟进杭甬、60分钟达上海。

师:展示概念卡片(区域空间组织、“点—轴”理论)。

活动2“写一写”:根据2004年长三角部分城市受上海辐射强度图(图略),自己设计几个问题,说明影响大都市辐射功能强弱的因素。

活动3“画一画”:(1)请绘制2014 年两桥通车后的新曲线,并说明周边城市应如何发挥上海中心城市的辐射带动作用,推动长三角区域一体化进程。(2)若以辐射强度200 为界设定都市圈范围,请用GIS 软件绘制2004 年和2014 年上海都市圈的范围变化图,并思考原因。

[生]通过活动归纳影响因素并探究如何“自求多‘辐’”。

设计意图:提高学生对地理学术情境的解读能力及命题方式的理解能力。通过命题设计,培养学生分析处理图文信息的能力,通过抽象归纳提升要素综合、时空综合思维,并开展思维结构评价,为后续深度学习提供依据。以绘图、GIS 制图形式,培养学生的读图析图能力及地理实践力。

【教学环节4】

第三篇章:有“辐”同享——大都市辐射带动作用。

材料3:在上海大都市圈,上海作为龙头城市,与周边城市之间的产业存在很强的互补性:上海拥有高度发达的现代服务业,而周边地区的制造业十分发达;总部在上海,工厂在周边;研发设计营销环节在上海,而制造生产环节在周边;孵化在上海,转化在周边。未来上海将会逐步疏解城市非核心功能,使产业在更广的范围内实现梯度合理分配,同时周边地区也纷纷加快对接上海,承接核心城市溢出效应。对上海和周边地区来说,这种产业的分工互补最终带来了“双赢”的局面。

师:展示沪杭甬三城都市圈规划图(图略)和概念卡片(溢出效应)。

问题1:上海的辐射带动作用对长三角及长江经济带有何影响?

问题2:上海的辐射带动作用对上海自身有何影响?

问题3:大都市辐射带动作用下的中心城市与周边中小城市是什么关系?

[生]跟着问题链探究哪里最享“辐”,讨论有“辐”如何同享。

设计意图:提高学生对生产生活情境的解读能力。以不同视角设计的问题链加深学生的区域认知,通过演绎提升学生的区域综合思维,实现课堂思维向深度发展。

【教学环节5】

第四篇章:“辐”“惑”相依——大都市辐射过程中的问题。

材料4:深受多重大都市的辐射既是绍兴发展的机遇,也是挑战。在都市圈融合过程中易出现诸多问题,如职住分离、产业空心化、大气污染、热岛效应、交通拥堵等。

师:展示概念卡片(大都市集聚作用和空吸效应、产业空心化、职住分离)。

活动4“议一议”:(1)调查小组汇报暑期调查报告《地铁1号线与绍兴发展》,展示调查过程中的真实、开放性问题,并与全班同学探讨。(2)很多人担心地铁通车后会加剧杭州对绍兴的空吸效应,阻碍绍兴的经济发展,你怎么看待这种观点?(3)如何界定杭州大都市区目前是集聚阶段还是辐射带动阶段?你的依据是什么?需要哪些资料?

[生]跟着调查报告体会大都市辐射功能的“‘辐’‘惑’相依”,理解绍兴市政府决策的意图,并评价得失。

设计意图:引项目化学习入课堂,走进学生的生活经验区,引发学生的情感共鸣。提高学生对复杂、开放性的真实问题情境的探究能力,培养学生的乡土情怀、人地协调观。让学生通过汇报体验成功,实现从思维深度到情感深度的升华。

【教学环节6】

第五篇章:琅嬛“辐”地——大都市辐射功能调查报告。

材料5:如何开展乡土地理调查?(调查的目的与意义、调查区域的选择与内容、调查步骤与方法、调查活动案例介绍、调查报告的撰写)

活动5“走一走”:课后开展调查、搜集资料,绘制地图、图表等,从区域空间组织视角撰写以“大都市辐射作用下绍兴的变化”为主题的乡土地理调查报告。

设计意图:通过引导学生具身调查、全身心积极参与,培养学生的地理实践力,使其获得全面发展。创设挑战性任务,使学生实现从思维深度、情感深度到学习结果深度的孵化。

综上,建构基于乡土地理的深度学习课堂要求广大教师不断更新观念、打破传统,创新处理教材内容,有效融入乡土地理资源,让学生的理解源于生活、高于教材,从而引领学生思维成长。□◢