指与音合 音与意合

——简论古琴协奏曲《禅思》的美学追求

2023-04-27周天姮

周天姮

引 言

二十世纪五十年代初,竹笛作品《塔塔尔族舞曲》,由于其脍炙人口的旋律、清爽明亮的音色,迅速在大江南北传扬,作曲家李崇望的名字,也很快被人们所熟知。几十年来,作曲家笔耕不辍,创作出了不少优秀作品,民乐合奏《大得胜》、大型歌舞《黄河儿女情》《黄河一方土》等,更是在舞台上久演不衰。1994年,为筹备“海河风情音韵——李崇望作品音乐会”,作曲家匍匐在津沽大地上采风,深入生活。古琴协奏曲《禅思》正是这一阶段的成果之一。坐落于海河之滨的“大悲禅院”,是我国北方重要的佛教道场,也是佛教的十方丛林。更因曾供奉过唐代名僧玄奘法师的灵骨,而成为信众心目中的圣地。作曲家把在这里体会到的禅意与生机,化作笔端跳跃的音符。李崇望在总谱的扉页上写到:“天津大悲院是佛教的圣地,建于明代。近几年鸣钟击鼓,唱奏梵音,香烟缭绕,佛事兴盛。乐曲描绘了——川流不息的人群在寺院叩拜时:祈求、祝福忏悔、渴望的心绪和对美好的遐想”。作品于1995年秋天在天津音乐厅首演,由著名古琴演奏家李凤云担纲,天津民族乐团协奏,演出获得巨大成功。作为近三十年来的保留曲目,天津民族乐团携此作品曾在北京、上海、济南、台湾地区、新加坡等地演出,央视音乐频道亦曾多次播出。《禅思》的独奏、协奏版本,已跻身进入优秀古琴新作品的行列。先后指挥过这部作品的指挥家有袁伟、郑朝吉、张列、阎惠昌、董俊杰、胡炳旭、汤沐海等。本文结合实际音响,试对李崇望的总谱手稿进行分析。

一、乐曲的结构框架

全曲为三部曲式,由引子、A、B、插段、A1、尾声组成。

结构引子AB插段A1尾声小节数1—3233—6364—8283—9798—114115—134主题材料a b c da1 c d1a2a3a4调式bBbBbBbBbBbB

引子部分,bB宫调式(兼D角调式),4/4、3/4拍。以悠悠木鱼声引出全曲,一瞬间,人仿佛置身于庙堂之上。柳琴、琵琶、扬琴、阮族齐奏,大提琴、低音提琴演奏动机旋律(材料a),营造出空旷之感。

埙的出现(材料b),伴随着木鱼的敲击,似展开了一幅“清晨入古寺,禅房花木深”的场景,舒缓的节奏给人以肃穆之感,平稳、柔和的旋律,似听闻钟磬的余音。

一段起铺垫作用的旋律(实由连续十八组的三连音构成,可视为材料c)渐强后,急转弱,在这样几次来回强弱的对比中转换了场景,将乐曲推向引子部分的高潮。此时再转弱音,所有注意力都集中到了由乐队全体人声念唱的“南无阿弥陀佛”中(材料d),恰似“须臾闻梵呗,木鱼如叩石”,引子在这样庄严的氛围中结束。

A段,bB宫调式,慢板。虽然是与引子同用慢板,但音乐表现有所变化——从肃穆、空旷转为祈求、忏拜的情绪。在引子念诵“南无阿弥陀佛”的余音里,古琴奏出主旋律(见谱例1)。古琴旋律使用引子中的a材料,进行充实、扩展,并做了三次变化重复。乐队织体清淡、音符平缓,衬托着古琴的旋律,只有箫声与古琴形成呼应。段落最后,古琴再次演奏主旋律,终止于F徵构成的大三和弦上。

谱例1.

B段,bB宫调式,广板。全段以古琴主旋律,即材料a为动机发展而来,因此这一部分也可视为是A段的变化发展。若如是,亦可将此曲视为变奏曲式而非三部曲式。开始乐队全奏并辅以庙堂的木鱼、引磬。丰满的织体、精巧的配器、宏大的气势、起伏的旋律、温暖的色彩,营造了一个美妙的境界,使人心生向往。而此时的古琴却“一言不发”,好像是在积蓄力量,又好像是参透了禅理在一旁拈花微笑的智者。

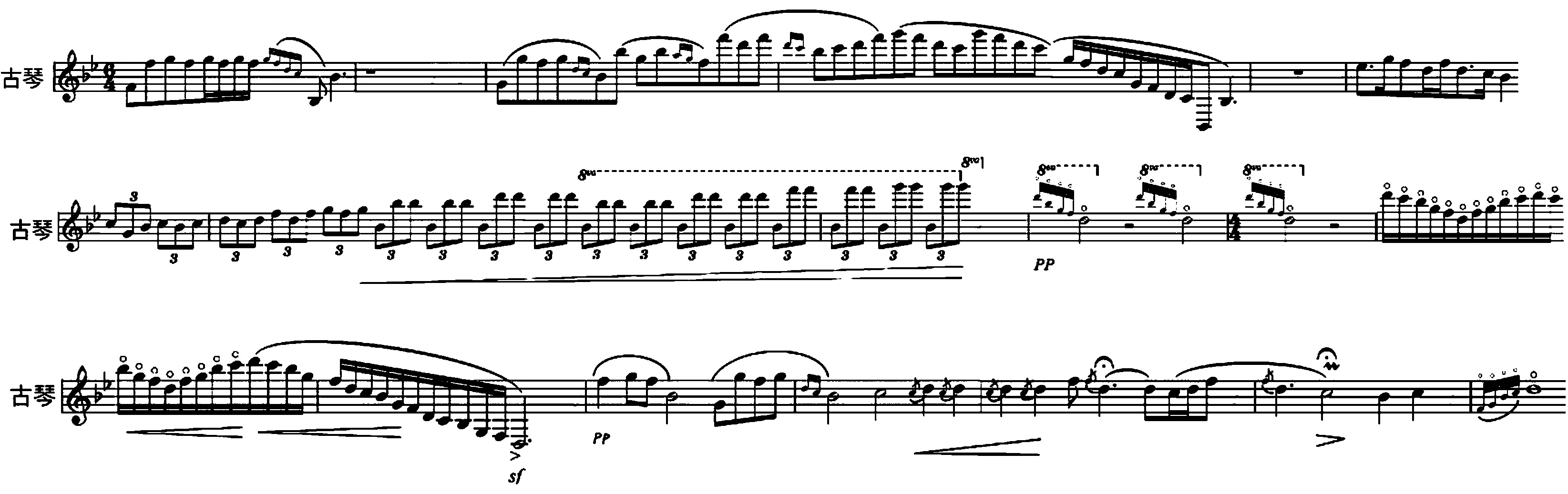

插段,bB宫调式,自由的。这一段亦可视为传统协奏曲中为独奏乐器炫技的华彩乐段。形散神不散的自由节奏,是传统琴曲的一大特色,最常出现在古琴音乐中。作曲家用诗意的线性旋律和沉厚的音色,散音、泛音、按音巧妙的组合,伴以连续不断的滚动音流,让古琴一气呵成演奏这个华彩乐段。在不同音位重复“滚”这一指法,像溪流之声,又似参禅中不时闪现的火花。然后通过一连串“滚拂”手法的运用,有条不紊地将音乐带入心平气和之境,像是对“绚烂之极,归于平淡”的追求(见谱例2)。

谱例2.

A1段,bB宫调式,作曲家用文字做的表情提示为“美好的遐想、舒缓地”。实际聆听音乐,确与表情提示相吻合。古琴演奏深情而平静地“述说”着材料a,所不同的是,古琴旋律的每一句末尾,作曲家都使用笙、扬琴、琵琶、箫、埙等乐器,交替与之呼应。通过这种细腻的乐器叠加手法,“美好的遐想”真的就出现了。110小节处,伴随着古琴与乐队的音响,乐队成员开始“舒缓地”持续哼唱“啊”字。尾声中,乐队成员齐诵“南无阿弥陀佛”,与引子形成呼应,场景再次从沉思转向现实生活中古刹庙堂的朝课暮诵,既庄严且生动。乐队不再反复演绎密集节奏,而是以舒缓的长音,将注意力归到古琴上,在袅袅琴音的余韵里,结束全曲。整首乐曲,古琴与乐队相得益彰,引发听者对生命的思考与对美好的向往。既有静思涤虑的禅意盎然,又有大千世界的荣荣生机。

二、乐曲的美学追求

明末琴人徐上瀛撰写的《溪山琴况》,是中国音乐美学史上的经典文献。其从实践出发,阐述了徐上瀛古琴演奏艺术的审美追求,总结出:和、静、清、远、古、淡、恬、逸、雅、丽、亮、采、洁、润、圆、坚、宏、细、溜、健、轻、重、迟、速二十四况。“和”况为二十四况之首,起到了全篇统领的作用,因此是徐上瀛“所首重者”。他对“和”的解读,是将器、人、音、意四个要素作为统一整体,又分别阐述各要素之间的关系,从琴的本体、演奏、审美等多角度构成“和”况。“吾复求其所以和者三,曰弦与指合,指与音合,音与意合,而和至矣。”

采访得知,作曲家李崇望先生当年创作此曲,正是受到了这一经典美学文献的影响。下面我们来看看古琴协奏曲《禅思》是如何与《溪山琴况》的趣味相契合的。

研究中国传统音乐的学者,习惯于将古琴归入“文人音乐”一类,这样的分类方法所透露出的是对古琴音乐基本特征的把握。散、泛、按的取音手法,吟、猱、绰、注的装饰手段,再加上偏小的音量,古琴一向被认为是最善于表达文人自我心性的乐器,可看做是中国传统音乐中“个人主义”倾向明显的乐器代表。因此,古琴独奏或琴箫合奏成为演奏形式的传统和主流。协奏曲的创作,古琴是否能与管弦乐队“合”在一起而产生“和谐”,是作曲家所面临的重要问题。李崇望创作古琴协奏曲《禅思》首先要经受的考验是,古琴能否以一己之力,形成与乐队之“合”。我们知道,不要说乐队全奏,就是随意从乐队中请出任何一件乐器,其音量都会压过古琴。就是加上必要的扩音,也仍然会有被乐队淹灭的可能。在这种情况下,作曲家并没有缩小乐队的编制,而是保留了各个声部“亮”“采”“宏”“细”等乐器特质,通过对传统的“你简我繁”“你进我出”“你强我弱”等民间丝竹合奏手法的巧妙运用,将古琴的旋律线和歌唱性很好地显现出来。乐队辉煌的气势、丰富的音色与古琴的“清”“远”“古”“淡”形成对比,在其相互映照、相互对话中,形成了古琴与乐队的“合”。作为协奏曲,对乐队的排兵布阵,见出了作曲家的功力。中国传统的诗词、文章追求“惜墨如金”,“不着一字尽得风流”,传统绘画中追求的“留白”,作曲家李崇望深得其中三昧。其实,笔者在研读《禅思》的总谱时,分明感受到的是中西艺术观念的异曲同工、殊途同归。简约派音乐是二十世纪西方音乐思潮中的生力军,他们试图摆脱高度发达的艺术技巧对直观事物的束缚,而寻求对艺术自身的直接经验,也就是要使用尽可能少的材料和简化的手法来构筑作品。西方音乐创作自印象派开始,将目光落在了古老的东方,从中汲取营养和灵感,自然柳暗花明,别开生面。李崇望先生将音乐主题反复了多次,在音乐的发展进行中,声部、和声与节奏做了一些细微的变化。处理乐队“简约”了,古琴便“风流”尽显。这里,作曲家巧妙地融中西艺术理念于一炉,收放自如,使古琴与乐队在音量平衡上,取得了恰如其分之“和”。更为可贵的是,古琴独特的演奏手法、音乐语汇、节奏律动,都能在作品中较好地给予体现,惯于听传统琴曲的耳朵,欣赏起来也不觉违“和”。另外,作曲家于独奏声部的处理上,最大限度地保留了古琴演奏特质,同时在协奏曲中也对古琴提出了一些必要的“规范”,使其跟上现代管弦乐合奏的步伐。古琴的节奏律动似说话,确切地说,更似传统的诗词吟诵。因此,传统琴曲多以乐句为单位,不太突出小节重音,古琴独奏时给人的感觉,在节奏上有些随心所欲。但要与乐队配合,以协奏的形式述说心曲,就要适当“泯灭”一些自己的个性。就像梅兰芳先生在提升传统京剧时所遵循的原则——“移步不换形”,“规范”幅度要恰当。达到古琴与乐队的“合”,可以说是完成了协奏曲的重要一步。

进而我们再来看“弦与指合,指与音合,音与意合”的层层递进是如何在《禅思》一曲中实践的。“弦与指合”本意强调手指与琴弦的配合度,在这里体现的是使作曲家书写的旋律古琴化,最大限度地发挥古琴不同弦位、音区及多样指法的特色。“指与音合”本意是通过指与音的关系,在演奏中产生韵味。而在乐队中,需要强调的是众多乐器的“指与音合”,比如笙在与古琴的旋律对话中,笙的长音和装饰音演奏,气与指的契合度要求就与独奏曲不同,既要发挥笙的音色特质,与古琴形成对比,又要通过“气与指合”达到与古琴对话时的语境、韵味相合。“音与意合”顾名思义说的是音乐的本质,即是表达人的情感,音乐的起伏变化,与曲意、情思同向而行。这三点本身既是演奏的需要,也是审美的追求。如果我们把这三个层次作为一个整体加以观照,就会发现这三点不单纯是“和”的完成条件,而是与“和”相互作用,互相成就。“和”与“合”意思相近,“和”中包含“合”。“和”,意在使艺术整体呈和谐状态,整体的大和谐由各环节的小和谐构成,那些小环节间的契合便是“合”。“合”不完成,就难成“和”。于此,笔者无论在现场聆听这部作品,还是听不同版本的录音,都能感受到指挥家和演奏者的全情投入,确能体会到“音与意合”,音从意转,“而和至矣”的效果。

“和”况虽是《溪山琴况》统全文之纲,居首篇,但要想全面揭示“和”的内涵,还要到之后的二十三况中去寻找答案。我们看到,最后几况都是以一对对的范畴形式出现的,它们或相反相成,或相辅相成。如“圆”与“坚”,“宏”与“细”,“轻”与“重”,“迟”与“速”等。这几组范畴是通过两端力量的推拉来达到“和”的状态,不能简单理解成是不快不慢的速度,或是不轻不重的力度的中庸之道。以“宏”与“细”为例,“但宏大而遗细小,则其情未至;细小而失宏大,则其意不舒。理固相因,不可偏废。”宏大与细小二者相互对立、相互依存。笔者认为,“和”就是在这样的对立统一中实现的。与乐队合作演绎协奏曲,对琴这件古老的乐器来讲是一个崭新的形式,一新一旧的配合方式,也诠释出一种“和”。在这样的新“和”中必然诞生许多新“合”,如主奏乐器与乐队的配合、音响设备与琴的配合等。演奏新作品产生的各种新合,归根结底依然可以通过“弦与指合、指与音合、音与意合”的三个要求来达到。

三、乐曲对古琴演奏艺术的突破

(一)指与音合

“音有律,或在徽,或不在徽,固有分数以定位。若混而不明,和于何出?篇中有度,句中有候,字中有肯,音理甚微。若紊而无序,和又何生?究心于此者,细辨其吟猱以叶之,绰注以适之,轻重缓急以节之。务令宛转成韵,曲得其情,则指与音和矣。”徐上瀛指出,琴演奏出的声音要遵循特定的逻辑,指法需要精心安排使之与音完美契合才能达到“和”。掌握传统琴曲,无外乎两种途径:第一种是通过老师的口传心授来学习,辅以琴谱;第二种是面对古琴减字谱,由于这种谱字只记音位不记音名的特殊性,需要琴人通过打谱再现音乐。古琴打谱遵循“按谱寻声”的原则,这一做法实际上可视为“指与音合”的一种解读。它是通过各个指法间的联系,找到暗含的节奏关系和旋律走向,充分利用“指与音合”的规律来推出琴曲。而现代琴曲创作有所不同,作曲家写出的旋律自然包含节奏,但要由演奏家根据音乐的进行,推敲、推导出合理的指法并加以固定,才算最终完成创作。而这种编订指法不同于键盘乐器、弓弦乐器、吹管乐器的编指序、划弓法、标记吐音、连线及换气等。同样的音符(或旋律),琴家要掂量是用散音、泛音还是按音来奏效果更好,还要兼顾演奏的便利、指法的逻辑;还要考虑勾、踢、抹、挑、摘、打、擘、托所产生的音色变化(这“八法”中由于甲肉触弦的不同而音色有别)。因此我们说琴家编订指法的工作,就创作参与度来讲,是远高于其他乐器的,笔者将其称之为“逆打谱”的转译工作。打谱,是将减字转为音符(乐);编订指法,是为现成的音乐添加减字谱。既然编订指法也是一种创造性转译工作,“指与音合”也必然藏在其中。笔者虽然很难还原琴家为《禅思》编订指法时具体的所思所想,但从谱面与现场演奏等资料依然可以寻找到些许线索。

《禅思》第33小节开始古琴入拍,以慢板起,法相庄严,每一节装饰音与骨干音的组合,都是“散音勾”“按音挑”的搭配,并多次重复。勾这个指法肉多于甲;散音多为低音;散勾指法既厚又沉,营造出了庄严的氛围。在本曲中,乐队的引子过后,古琴音乐进入,将“散音勾”“按音挑”放在起始段,起到了渲染历史感的作用。散“勾”的音符极为简短,且以装饰音形式出现,又与“挑”连用,不但配合顺畅,且音色形成对比,与庄严的情绪最相契合。通过反复再现,这样的氛围感得以巩固(见谱例3)。

谱例3.

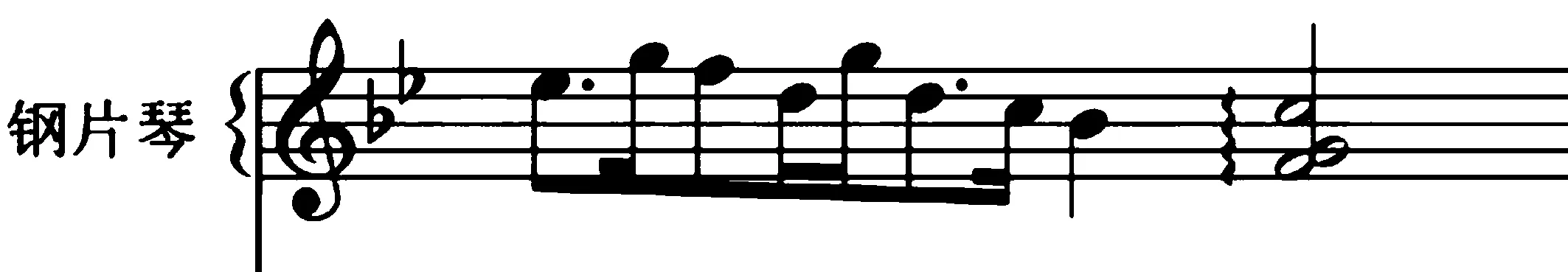

“篇中有度,句中有候,字中有肯,音理甚微。”将琴乐结构,分作“篇”“句”“字”,亦可视为“整体”“局部”“个别”。“度”是指音乐整体的结构章节。《禅思》古琴部分主旋律的三次出现,分别在入拍开头、第一部分结尾和第三部分开头。如何避免由于三次重复而产生的单调感,作曲家将变化集中在了乐队上,来诠释乐队与古琴之“和”。古琴主旋律的第一次出现,通过箫、管子、阮、古筝为古琴旋律加花,在古琴的句读间形成声部的对话,同时起到了填充空白的作用。古琴主旋律第二次出现,云锣、钢片琴、古筝用八度的装饰音,云锣声部还有快速震音,为古琴的旋律做铺垫,增添了一丝俏皮的色彩。古琴声部抒情柔婉,极富歌唱性,节奏起伏较缓,所有声部随着古琴的旋律做强弱变化,似内心的祈盼。乐队沿着古琴最后的属音F进入下一段。此段的配器在第一、二段的基础上,加入低音声部的和声支撑。作曲家还巧妙地运用箫的音域特点,将主旋律交其演奏。

“句中有候”之“候”字,也是极富深意的,可以理解为音乐中的句读,民间乐师们常说的火候、尺寸,是需要靠经验加以把握的。与此相关的,《溪山琴况》之“迟”况中亦提到“气候”,所谓“若不知‘气候’两字,指一入弦,惟知忙忙连下,迨欲放慢,则竟索然无味矣。深于气候,则迟速俱得。”强调演奏中恰当的气口之重要性,清楚了解琴曲的结构安排和乐句的气口变化,是构成“指与音合”的又一要点。《禅思》中就非常考验演奏者对“气候”的把握。迟、速、缓、急,都表示音乐的速度,因此气口与速度二者也是相辅相成的。《禅思》的插段,古琴扩充了钢片琴的旋律,慢起渐快,音符稍作延长,然后平缓的旋律再次转急,一个大气口后做弱音处理,引出似渐渐流淌的古琴泛音。演奏者以气息带动节奏的拉伸,旋律的轻重、节奏的缓急推拉,处理得极为巧妙,引人遐想,将乐曲推向高潮(钢片琴旋律见谱例4,古琴旋律见谱例3)。

谱例4.

(二)音与意合

《溪山琴况》之“音与意合”中的“意”字,笔者认为可做三层解释。第一种是指曲意和个人的所思所想,是意的本意;第二是意象;第三即意境。“音从意转,意先乎音,音随乎意,将众妙归焉。故欲用其意,必先练其音;练其音,而后能洽其意。”徐上瀛强调音与意的先后关系,强调弹琴者应在技术可以从容驾驭、表达的前提下才可谈意,而不能越过对音的把握去空谈意。《禅思》中,有三个乐句的疾速跳跃下行,要在琴面的三个横向音区内完成,这是在传统曲目中从未有过的。这就需要左手的按弦走音连而不断,手指持弦既“按令入木”,又要臂、腕放松,“用力不觉”,同时右手的弹弦疾而不促。因此,对演奏者的技术提出了极高的要求,需要达到疾速下行走音的点线清晰,换弦、跳跃不着痕迹。

徐上瀛还特别强调音与意二者的密切关系,“如右之抚弦也,重而不虐,轻而不鄙,疾而不促,缓而不弛;左之按弦也,若吟若猱,圆而无碍,以绰以注,定而可伸。”这句话中不仅有轻、重、缓、疾等演奏速度与力度的提示,还提到左手的“若吟”“若猱”。一般在中慢速的琴曲中,这种左手韵味指法尚且容易,但在《禅思》“华彩”乐段开始,就是由两音慢起转快的乐句,左手双弦并按,大指不仅需要换弦时的重心转换,还要转动大指第一关节以确保音准,与此同时,更为重要的是要有“若吟”“若猱”,以达到“圆而无碍”,这种在快速的左手运行中带有灵魂性的技巧,是古琴演奏的重大突破。

“纡回曲折,疏而实密,抑扬起伏,断而复联。此皆以音之精义,而应乎意之深微也。”看似再次强调音意相合的重要性,实际上是在探讨意境的构成步骤:似篆刻的“疏可走马密不透风”、似书法的“笔断意不断”、似白居易赞叹的“此时无声胜有声”,总而言之,是要以表现力来造境。其后所描写的几种虚境:“其有得之弦外者,与山相映发,而巍巍影现;与水相涵濡,而洋洋徜恍。暑可变也,虚堂疑雪;寒可回也,草阁流春。其无尽藏,不可思议,则音与意合,莫知其然而然矣。”有了弦外之音才能生境,以音乐—意象—意境为递进关系,境生于象外,表现力带动意象的生成,营造氛围引起人的想象,境就出现了。因此形成虚境的必要条件就是有感染力、张力的演奏。

古琴协奏曲《禅思》的意象,是以古琴反复出现的标志性旋律(比如a,即主题)或者有特点的乐器来呈现。音乐所着力展现的是一派佛国净土、古刹闻禅的意境,表达人们对美好生活的向往,充满着祈求、祝福和渴望的心绪。更由于演奏者的精彩演绎,营造出了“沉思”的意象,寺院的香火、佛法的庄严,刹那间现于目前。正如徐上瀛所言的“暑可变也,虚堂疑雪;寒可回也,草阁流春”,真正的“不可思议”,这就是音乐的妙处。贯穿全曲的木鱼声,使人顿感置身于因缘殊胜、利乐有情的禅院道场中。此外,乐队全体成员于乐曲开始和结束诵念“南无阿弥陀佛”两次,这一丰富色彩的加入,使音乐形象更清晰(见谱例5)。

谱例5.

(三)希声之趣

“太音希声,古道难复,不以性情中和相遇,而以为是技也,斯愈久而愈失其传矣。”太音希声是琴乐的最高追求,如何达到这样的境界,对演奏者提出的要求是“性情中和”。音乐艺术不是技艺的堆叠,不从内心出发,就只会停留在技巧上,难称真正的音乐。中国音乐自古所遵循的“道”,便有“失其传”的危险。希声的美学追求最早是老子提出的,他主张“无为”“道法自然”,在音乐上明确主张“大音希声”。如何理解“希声”,徐上瀛这样解释:“所谓希者,至静之极,通乎杳渺,出有入无,而游神于羲皇之上者也。”除了“和”况、“静”况,“希声”的概念被充分论述,是在《溪山琴况》的“迟”况中。“古人以琴能涵养情性,为其有太和之气也,故名其声曰希声”;“优游弦上,节其气候……此希声之始作也”;“因候制宜,调古声澹,渐入渊源,而心志悠然不已者,此希声之引申也”;“山静秋鸣,月高林表,松风远沸,石涧流寒,而日不知晡,夕不觉曙者,此希声之寓境也”。这四段文字由表及里揭示了“希声”之奥妙。《溪山琴况》认为“希声”之趣是基于演奏而提出的,不是无声,而是由“候”带来留白的意境感,也是以气连接的断而复联之感。“音与意合”强调要为每一次演奏创造特定的虚境,而希声之趣则是初入虚境的模糊状态,通过希声可以到达任何特定意境之中。古琴协奏曲《禅思》的希声之趣,在慢板体现得最明显,如插段中古琴的泛音旋律,以“滚”的指法奏出上行音阶。同样的演奏手法,在不同徽位上展现,变化细小而雅致。充分利用泛音音色清、透的特点,像溪流溅起水珠,也像细雨润湿了梅花的声音,使听者翱翔于想象的太空。

其实,这样的希声之趣,也不是仅在慢速旋律和大的停顿中才会出现,相对较快的古琴华彩段,旋律自由,以气串联而不散,松弛与紧凑对立间形成平衡。至句尾,笙的声部没有急于填空,而是留给古琴余音消散的时间,平静而自然。此段亦是“希声”之佳例(见谱例6)。前文提到,古琴的现代音乐创作,作曲家与琴家的配合是至关重要的,古琴演奏家之于创作的参与度要远高于其他乐器。古琴协奏曲《禅思》在乐器定弦上,也生动地体现了这一点。我们知道古琴有七条弦,其间的音高关系有极多的可能性,最常用的被称之为“正调”(见谱例7)。据统计,古代流传至今的数千首琴曲,涉及三十余种定弦方式,有的以十二律吕命名如中吕调、蕤宾调;有的以情绪特征命名如凄凉调、离忧调等。古琴演奏家李凤云当年在拿到这份乐谱后经反复推敲,选择了“紧五慢一”的黄钟调(见谱例8),将一弦散音的音高降至最低,这对乐曲的意境表达,无疑是非常重要的。

谱例6.

谱例7.

谱例8.

结 语

古琴协奏曲《禅思》,在探讨古琴与乐队结合的可能性上,无疑是成功的。在旋律写作上,既没有套用现成的传统琴乐语汇,也没有让古琴讲“满口新名词”来突出所谓的现代感,而是很好地突出了古琴的线性音乐特征,同时把这些特征通过乐队来做进一步的延展和发挥。而这一切所体现的是中国传统美学精神,如轻重缓急的叙述,“弦与指合”到“音与意合”的递进,从“合”到“和”,“气候”二字的把握,“希声之趣”的彰显以及禅味意境的构建,等等。从细节到整体,都与徐上瀛《溪山琴况》的美学趣味相吻合。是一次古今的对话,也是一次中西的对话,更是一次人与内心的对话。