当代中国扬琴竹法研究

——以协奏曲《雅鲁藏布江边》为例

2023-04-27丁林虹

丁林虹

引 言

“竹法”是演奏扬琴作品时,运用琴竹的不同方法和运竹技巧的总称。扬琴演奏竹法一词早在1921年由广东音乐名家丘鹤俦先生出版的中国第一部扬琴教材《琴学新编》中提出,其中对扬琴演奏的竹法进行了分类,“首次归纳出具有深远理论意义的扬琴‘左右竹理论’和‘竹法十度理论’,有力地推动了扬琴演奏技法的迅速发展,并使扬琴的中国化登上了一个新的台阶。”当代扬琴作品不断探求新的音乐形式,在创作中不同程度地融入多声思维与复调技法。中国扬琴“竹法”的概念和内涵一直在自身不断革新中寻求着变化。随着乐器的改良、音乐创作及演奏技法的更迭创新,对传统竹法如何适应现代扬琴作品的技术要求提出了新的挑战。中国音乐学院李玲玲教授根据多年扬琴教学与演奏的体会和经验,对竹法提出了新的理念:“竹法是扬琴音乐作品演奏中运用琴竹的各种方法和技巧的总称,包括各类技巧、竹序的安排,击弦的方法,力度的运用,音位的选择,音色的变化等等。”

随着各音乐院校扬琴专业的建立,使得扬琴的教育从最初的民间口传心授逐渐以崭新的地位展现在音乐文化领域,专业的系统化和规范化迫在眉睫,为适应教学的需要,音乐院校的扬琴教师相继出版了有关扬琴演奏的技法类著作,随着大量扬琴作品的涌现,传统扬琴竹法已经很难适应乐器的发展和作品的创新,在继承传统的基础上,跨越局限,及时更新观念,进行科学的训练,在新时代的背景下建立新的竹法概念。

当代中国扬琴演奏竹法,不仅仅是传统意义上的左右交替,它已经突破了一竹不能连弹两音或演奏时左、右竹击弦的先后顺序甚至更多的局限性,而是更加深层次广义的概念,把演奏竹序理解为竹法是不恰当的,会造成演奏和教学中概念混乱。当代扬琴演奏竹法的规范化、统一化,是民族器乐演奏技术及教学基础理论必不可少的内容。

一、传统扬琴流派中的演奏竹法

扬琴是一件具有世界性的乐器,在世界各国有不同形制的扬琴,演奏工具多为木制。17世纪中叶传入我国后,由于独特的民族文化审美和演奏方式需要,开始逐渐产生变化,由木制改为竹制,因此称为“琴竹”。而演奏者运用琴竹进行演奏的方法,便统称为“竹法”。

琴竹是扬琴演奏的重要工具,演奏者持竹击打琴弦产生震动,从而发出声音。因竹制重量轻,击弦音色清澈明亮,又因其具有弹性,竹尾可拨奏,形成多种具有中国扬琴特点的独特技法如:颤竹、反竹、竹拨等,形成鲜明的音乐风格,丰富了扬琴演奏的表现力。

中国扬琴常用的琴竹多为竹制扁条形,分竹头、竹杆、竹柄、竹尾四部分。这四部分厚度、重量、弹性的细微差别都会使演奏出的音色有所不同。

竹头处于琴竹顶端位置,用来直接击打琴弦,常用的竹头材质有传统竹制、木制、牛骨、牛角多种材质,形制分为单音竹头、单音正反双面竹头、双音竹头。竹头可根据不同音乐风格,选择贴胶布并套用厚度不同的橡胶管,有时也会套用毛毡、金属、绒、皮革等不同材质包裹竹头,丰富扬琴音色,加强音乐的表现力。竹杆是琴竹最长的一部分,它对琴竹的弹性、厚度、软硬起到较大作用。竹柄和竹尾是演奏者手直接控制的部分,有凸出、凹陷、平整不同手感,可以根据演奏者的使用习惯来进行选择。演奏工具的选用、竹法在演奏中的运用对不同流派的音乐风格的展现有重要作用。

1.广东扬琴音乐

广东音乐扬琴演奏多选用竹杆软、竹头小,且琴头不包裹其他材质的琴竹,旋律活泼明快,加花较为繁复,使得广东音乐扬琴在竹法的运用上丰富多变。根据演奏者加花习惯不同,在演奏竹法的运用中有以丘鹤俦先生为代表的“左竹琴”以及以严老烈先生为代表的“右竹琴”,使广东扬琴音乐的旋律发展及演奏手法更具多样性。

2.东北扬琴音乐

东北扬琴音乐演奏选用是竹杆笔直,竹尾部较厚,竹颈薄有弹性的琴竹,音乐热情奔放,演奏技法方面最具创新性的一个流派。赵殿学先生在传统演奏技巧的基础上,创造出“吟揉滑颤”扬琴演奏技巧,王沂甫先生在此基础上提炼创新,在演奏中提出“连竹”竹法的运用,打破了广东音乐传统扬琴中必须双手交替击弦的原则 ,不能连弹两下的禁忌。

二、当代扬琴作品中演奏竹法分析

扬琴独奏作品的创作起步于20世纪五十年代初,是扬琴由伴奏乐器向独奏乐器的转变萌芽阶段,作品极度匮乏,而具有专业作曲知识及创作经验的专业人员对这件新兴乐器缺乏了解,此时各音乐院校的扬琴专业教师,以及文艺团体的扬琴演奏人员肩负起了这一艰巨工作,根据自己的演奏实践将各地民歌或其他乐器的乐曲改编为扬琴演奏,曲式结构简单,篇幅较短。随着专业音乐院校扬琴专业教学的标准化不断提高,八十年代起,前辈们对扬琴乐器改革达到了一定的高度,丰富了这件乐器的音色、音量、技巧等多个方面,结合这些有力的条件,涌现出大量优秀作品。

《雅鲁藏布江边》是当代优秀的扬琴协奏曲作品,作者瞿春泉结合藏族民间音乐素材从崭新的角度来进行创作,此曲根据作品内容的需要,运用较为复杂的曲式结构,借鉴多种乐器的表现手法,不被中国扬琴传统竹法所束缚,大胆从音乐本身出发,不考虑演奏的便利性,使音乐更具变化,为演奏者开拓新思路,这些促进了扬琴竹法的发展,从而建立科学、规范的竹法新概念。

全曲分为两个乐章,第一乐章《情歌》,旋律悠扬,抒情,委婉动人,表现男女青年缠绵的思念之情。运用西藏地区民歌主题,多用线性和声写作手法,对扬琴演奏音色的变化提出更高的要求。在演奏中如按照传统竹法的演奏习惯,势必造成演奏困难,为了更好展现出音乐的内涵,运用如左竹、连竹、二位音,这些竹法在传统乐曲中很少使用,对演奏者综合能力的提升有积极的作用。第二乐章《踢踏舞》,速度较快,节奏变化频繁。乐曲中使用了单拍、复合节拍、混合节拍多种组合形式,节奏变化复杂,调性转换频繁以及多次出现的不规则重音,这些西洋作曲技法思维在曲目中的运用与传统作品方正性节拍有很大区别,左右手交替重音的出现,打破了传统演奏习惯,演奏难度随之增加。作者针对乐器音乐音响表现上的独特性和多样性,拓宽了演奏形式的多样化,使扬琴开拓了更多新的竹法进行演奏的可能性,此曲为中国扬琴竹法研究提供了绝佳的范例。由于扬琴竹法所含内容广泛,这里主要对竹序的安排、二位音的应用和连竹的使用进行分析。

1.竹序的安排

竹序指演奏中双手弹奏顺序。若竹序安排不当, 会影响技巧技术发挥,制造演奏的混乱或困难。击弦动作主要分为两类:第一,交替运竹,指左右手交替运竹进行单音演奏。第二,齐竹或齐奏,指双手同时弹奏双音。

(1)交替运竹 左竹起竹

现今,在演奏中大多数演奏者以右为主,进行双手交替演奏,建立以“右竹”领先的演奏竹序,而用左竹起竹常常因演奏者的演奏习惯所忽略。随着越来越多现代扬琴作品的出现,在实际演奏中,这种以右为主的竹序安排,会造成双手交叉运竹,使演奏难度增加,对击弦的准确性以及音乐的流畅度均会产生较大影响。

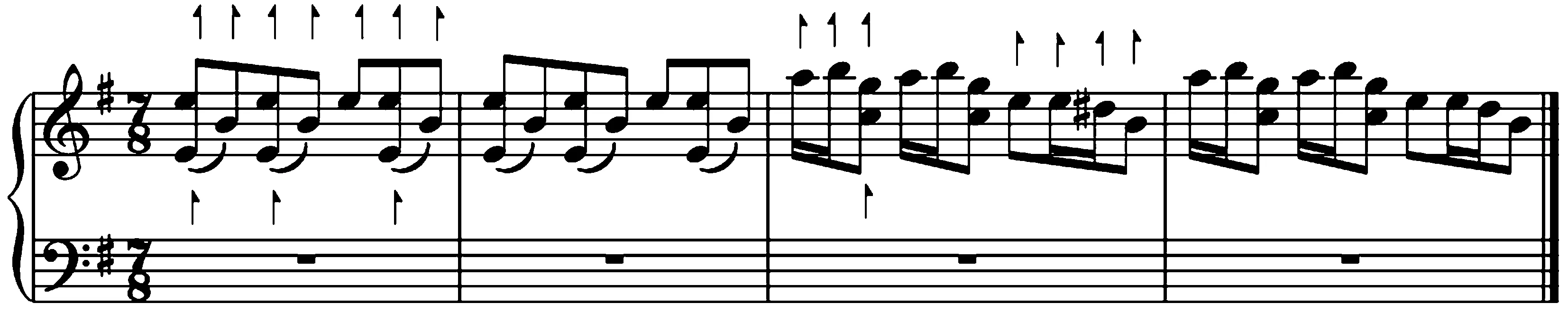

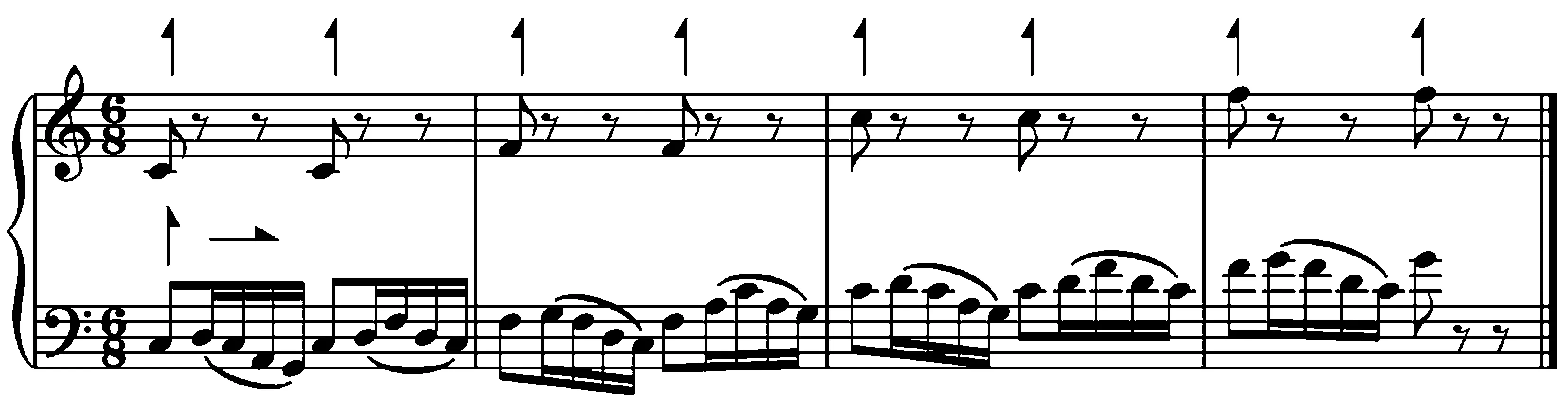

谱例1.

常用竹序谱例:

设计竹序谱例:

选自《情歌》快板部分。常用右竹起竹进行演奏将会造成多次的交叉,由于演奏速度较快,会给人以忙碌感、紧张感。使用左竹起竹可以避免演奏中交叉,同时击弦准确性也得到了提高,突出旋律音,使旋律音演奏清晰。

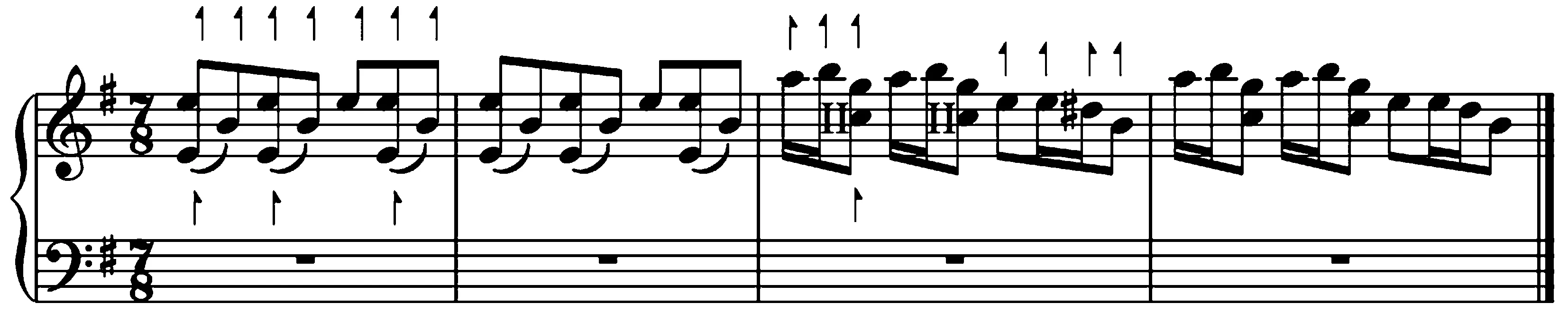

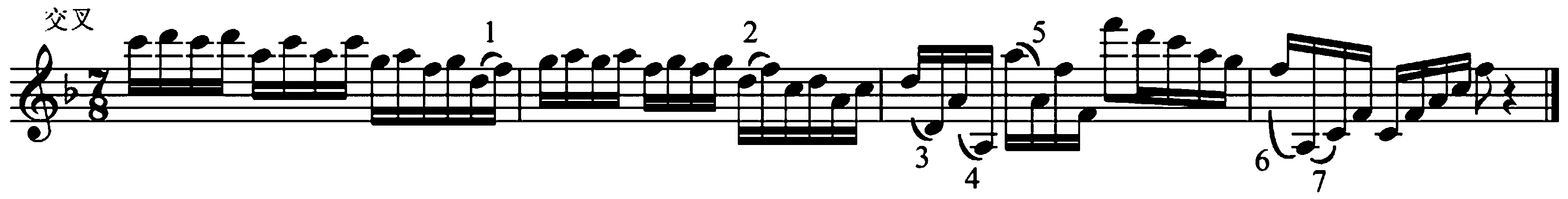

谱例2.

常用竹序谱例:

设计竹序谱例:

选自《踢踏舞》,呈现出热烈奔放的舞蹈场面。运用右手为主的常用竹序演奏,会出现旋律和伴奏声部交织在一起,音乐主题不明显,使音乐缺少层次。按照谱例2中竹序安排进行演奏,左手单独演奏旋律声部,右手演奏节奏重音,发挥左手主动性,使旋律声部清晰,同时也符合音乐和节奏特点的韵律,音乐风格更加鲜明,能更好地表现藏族音乐的风格特点。

谱例3.

运用右竹起竹的惯用竹序来处理此乐句,会出现演奏牵强,音位别扭,频繁交叉,造成演奏困难。使用谱例3中标注的竹序安排进行演奏,左竹起竹顺应音位排列,可避免产生的交叉,方便准确击弦的同时,使音乐演奏和肢体动作更加顺畅自如。

(2)齐竹竹序

和音齐竹的演奏丰富了音乐的和声效果。由于扬琴形制属平置矩型,横向音位排列是高音在左、低音在右。因此,双手同时演奏和音时习惯了左竹演奏高音右竹演奏低音的竹法安排,在演奏中造成了交叉以及斜向击弦。

谱例4.

设计竹序谱例:

选自《情歌》结尾处,旋律婉转悠扬,左高右低的习惯性演奏方式造成了交叉,斜向击弦,局限了音色的饱满程度。谱例4中根据音位特点,右高左低、左低右高两种竹序交替运用,顺势演奏,避免了多处交叉, 使演奏更加顺畅,提高击弦的准确性,方便于演奏的同时保证了琴竹的垂直,用力自如,发音纯正,音乐的流畅性和演奏的美观度随之得到提升。

2.二位音的应用

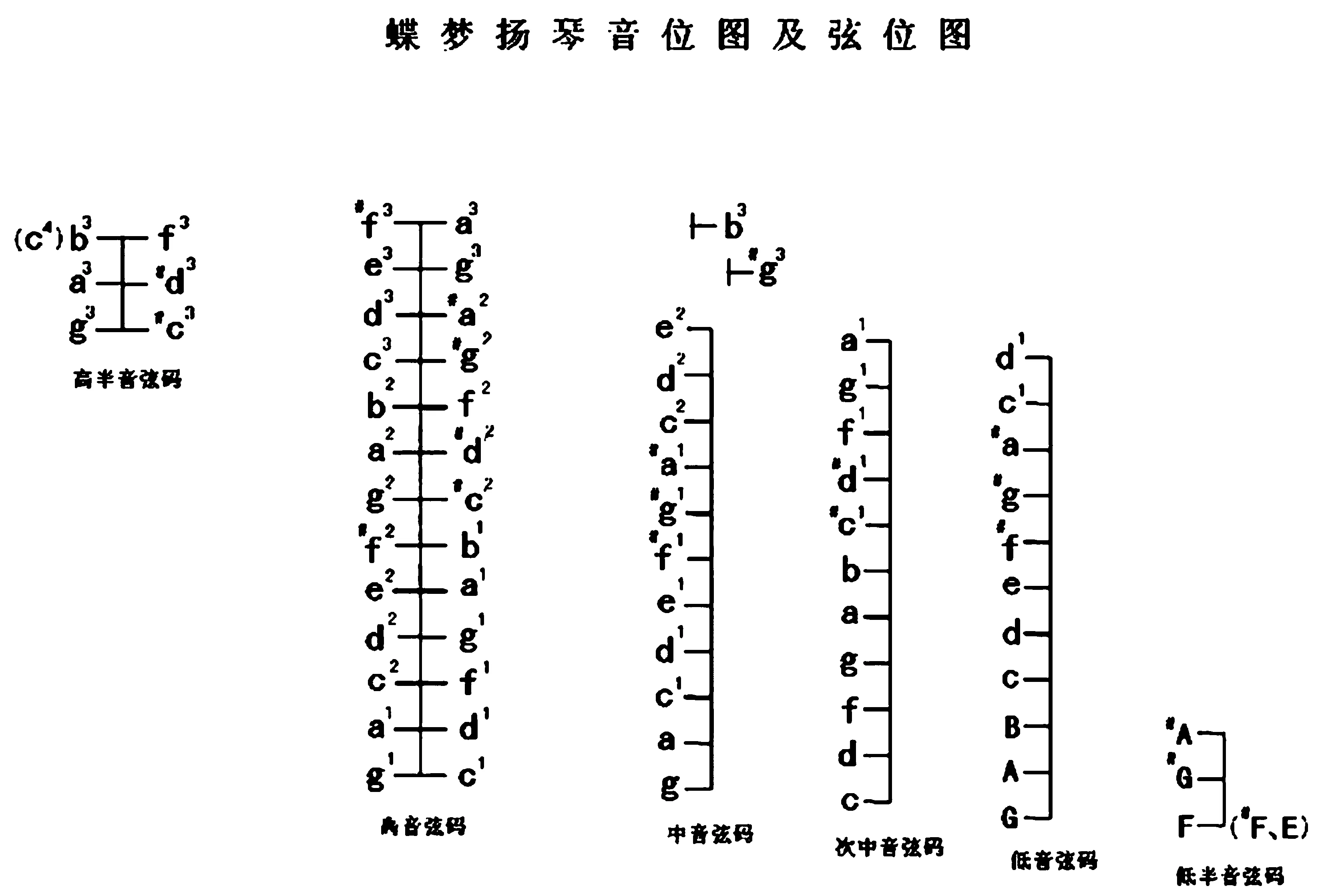

二位音,是指具有同样音高、在不同音位上的音。扬琴音位排列规则为“横五、纵二”,其音位除了拥有半音齐全的四个八度,还包括了十二个的同音异位。此外,中国音乐学院扬琴教授李玲玲研发的新型“蝶梦扬琴”又增设了五个二位音,分别为:低音排码最上方音位d1,次中音排码最上方音位a1。

二位音在我们的演奏中常常被演奏者忽视,但如果能够科学的使用,将为演绎现代音乐作品提供方便。由于二位音所处的位置不同,我们在演奏时可以就近选择音位,最大限度避免演奏时大跳、叉竹的产生,使竹法安排更具科学性。扬琴中低音使用缠弦而高音使用粗细不同的钢弦,弦质较之有所不同,在演奏中产生的音色效果也各具特色,演奏者可根据音乐情绪、和声色彩的表达需要,在音色的变化上做出更多选择。

谱例5.

选自《情歌》慢板。由左竹起竹,充分运用二位音,避免了多处叉竹和纵向大跳,方便了演奏者的演奏。按照谱例5中设计的音位演奏,不仅有利于击弦准确性的提高,同时也提高了音乐的流畅性,更好地显现出左手的旋律线条和右手的和弦分解,使旋律音更加清晰。

谱例6.

选自《踢踏舞》慢板部分,使用长轮竹技法演绎抒情的旋律。如谱例6所示,对减三和弦的音位选择使用二位音,此音区的二位音是缠弦制,音色相较钢弦较为暗淡,更好地体现了和弦性质色彩。同时,在琶音和弦竹序的安排上,与我们以前习惯的双手交替演奏有所不同,而对不同性质色彩的琶音和弦进行交替演奏或只手演奏,从而产生不同的律动,疏密有致。

3.连竹的使用

“同样的旋律中不同竹法的运用会产生不同的韵律和特色,对音乐风格有着一定的影响,甚至可以反映出演奏者对扬琴艺术的理解和认识。”连竹的弹奏,要求演奏者用一只手连续弹奏两个及以上的音,对演奏者的只手能力有很高的要求,打破了传统竹法中“一竹不能连弹两音”的规则,是一种具有扬琴化语言的新技法。

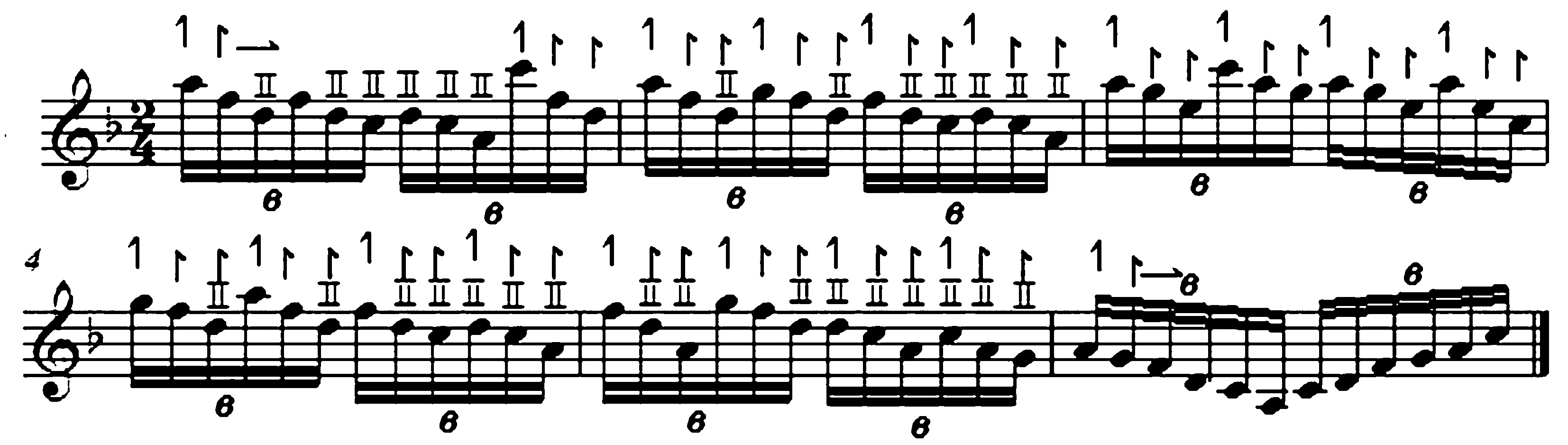

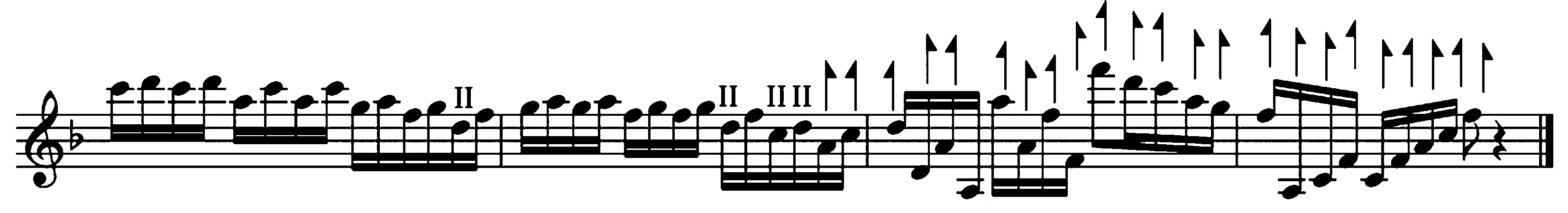

谱例7.

常用竹法谱例

设计竹法谱例:

选自《踢踏舞》。如谱例7所示,按照我们所习惯的右竹起竹,进行双手交替演奏,将在演奏中不可避免产生多达12处的叉竹,造成演奏不便,增加了演奏的难度。快速分解和弦的演奏中,对双手配合能力提出更高的要求。竹法的灵活运用,在演奏中能够提高击弦准确性,显示出更好的音乐流畅性。

谱例8.

选自《踢踏舞》。按谱例8标注竹法演奏,右手单独弹奏低音旋律声部,左手演奏节奏重音。在一定的速度要求下,对右手的只手能力提出挑战。演奏要保证音乐流畅,节奏稳定,音色统一,声部清晰。

谱例9.

常用竹法谱例:

设计竹法谱例:

选自《踢踏舞》快板,演奏速度较快。按照传统竹法,则不可避免产生交叉和大跳,造成演奏困难。经过科学竹法设计,运用连竹、左手齐竹、双手交替相结合,并使用二位音,使音乐流畅。同时,对双手的独立与配合能力提出更高的要求。

三、打破固有思维,展现扬琴竹法多变的无穷魅力

1.“顺竹法”理念的重视

演奏者在演奏中要根据扬琴音位排列的规律,以顺为主,因曲制宜,培养双手协调一致的演奏方法,使演奏更加顺畅、顺其自然、顺应音乐的要求。李玲玲教授对竹法的研究中特别强调要重视“顺竹法”在当代扬琴作品中的科学运用。

竹法的科学安排为更好地发挥和提高扬琴演奏的艺术表现力做出重要保证。笔者在学习过程中有深刻的体会,同一段落运用不同的竹法演奏效果大不相同。科学的安排竹法可以更好地提高扬琴演奏的艺术表现力。

2.琴竹多样性的选择

随着现代扬琴作品的发展,曲目风格多样、内容丰富,不能局限于一种琴竹演奏整首作品,演奏者使用不同琴竹击弦,随着竹头重量、包裹材质以及竹杆的长度、薄厚、弹性的变化,弹奏出的音色各不相同。所谓“工欲善其事,必先利其器”,根据不同风格的乐曲、不同的音乐情绪,演奏者需要根据自身演奏经验和音乐审美使用不同形制的琴竹和运竹方法演奏出扬琴绚烂多彩的音色变化。例如根据《雅鲁藏布江边》这首作品的音乐风格、音色要求、技巧控制这几个方面,笔者认为演奏此曲需要三种形制、重量不同的琴竹,分别是:单音琴竹、单音正反双面琴竹、单音毛毡琴竹。

3.左右全能

项祖华先生的十六字琴决“左右全能,点线有致,曲直相兼,纵横交织”概括了扬琴演奏的审美特征以及技巧的发展趋势,“左右全能”位于首要位置,也是演奏者应有的基本素质。由于扬琴的音位是横向排列,高音在左,这就意味左手要承担更多的较为复杂的高音声部,而基于人的生理构造,左右手先天能力不均衡,因此提升左手独立性,是日常练习非常重要的环节。重视左手能力的培养,主动击弦,摆脱从属地位,双手协调,能力均衡,这样在使用左竹起竹、连竹等竹法时,方能运用自如,不受技术能力限制。

结 语

随着时代的发展, 扬琴作品的创作手法、音乐风格发生着变化,演奏技术的发展、音色的多样性已经不能满足于传统竹法的要求。正如斯特拉文斯基说:“真正的传统不是一个遗忘的过去的象征,它是一种激励和指导当今的活力”。在继承传统竹法的基础上,顺应时代发展,在多元文化的时代里,有价值的吸收与借鉴。

通过对《雅鲁藏布江边》这首作品的竹法分析,使得笔者在当代扬琴竹法在演奏中的作用及意义有进一步的认识。在技术技巧方面,应建立更为科学的训练方法。扬琴演奏竹法的多种运用,是演奏者能力的体现。在竹法运用中,结合自身能力,挖掘新的方法和思路,最大程度发挥出演奏者的自我情感表达,将音色变化、音乐流畅、技术技巧演奏的稳定性等融入到竹法设计中,进一步提高自身演奏能力,将作品的音乐风格展现得淋漓尽致,展现出自己的音乐理解和艺术风格。

在继承传统竹法理论的基础上,希望更多的演奏者开拓新思路,建立科学、规范的竹法新概念,提高扬琴演奏的艺术表现力,展现中国扬琴竹法灵活多变的无穷魅力。