元散曲“带过曲”与套曲、小令关系考

2023-04-27王梦萱

王梦萱

散曲自元始,几经更迭,仍有余韵,“带过曲”也在传统这条河流里悄然流淌。这一音乐体裁在散曲音乐中的数量并不算多,但其由二至三个曲牌联接而成的音乐形式具有典型性。它与寻常套数和小令的形制均不相同,却能在这两种体裁中寻得其身影,可见“带过曲”在散曲音乐中具有特殊性,对它的研究也必然会使学界更全面地认识散曲。本文尽可能从“曲体”的理念出发,实质上也是将其视为综合艺术形式,对乐体和文体进行双重观照,元散曲艺术也因此得以呈现其独有的、立体的风采。同时以“带过曲”为中心,放射性寻找与之有关联的内容,纵横交错,以期得到有历史意义的、逻辑梳理的理论。此时的“带过曲”不仅是传统史学平面叙述中的个别体裁,而是作为一种传统音声技艺,在中国传统社会用乐、文化技艺传承中发挥作用,这也是对中国音乐史的发展进行整体与局部、顶层设计与具体实践的探索。

一、 “带过曲”宫调曲牌的简要梳理

明人王骥德于《曲律注释》中指出:“曲,乐之支也。”他将“曲”的历史追溯至上古时代的《康衢》之曲,后经汉乐府、六朝艳曲、唐绝句、宋词等,传入金元,遂有元曲的产生,并最终被明代南曲所争艳。近人吴梅于《顾曲麈谈》中说道:“曲也者,为宋金词调之别体。当南宋词家慢近盛行之时,即为北调榛莽胚胎之日……世人嫌其粗鲁,江左词人,遂以缠绵顿宕之声以易之,而南词以起。此南北曲之原始也。”诸多观点中,“曲源于词”是始终存在的。曲的宫调曲牌多来源于词,尤其是曲牌和词牌相同者颇多,体裁与词也有相近之处。像“曲源于诗”“曲源于唐宋大曲”“曲源于少数民族音乐”等观念在实质上与“曲源于词”并不矛盾,诗词曲本就在文学上一脉相承。曲在中国传统音乐文化中的存在形式是多元化的,它既可以是一种独立体裁,又可作为“成分”处于多种以长短句为主要特征的音声技艺类型中。

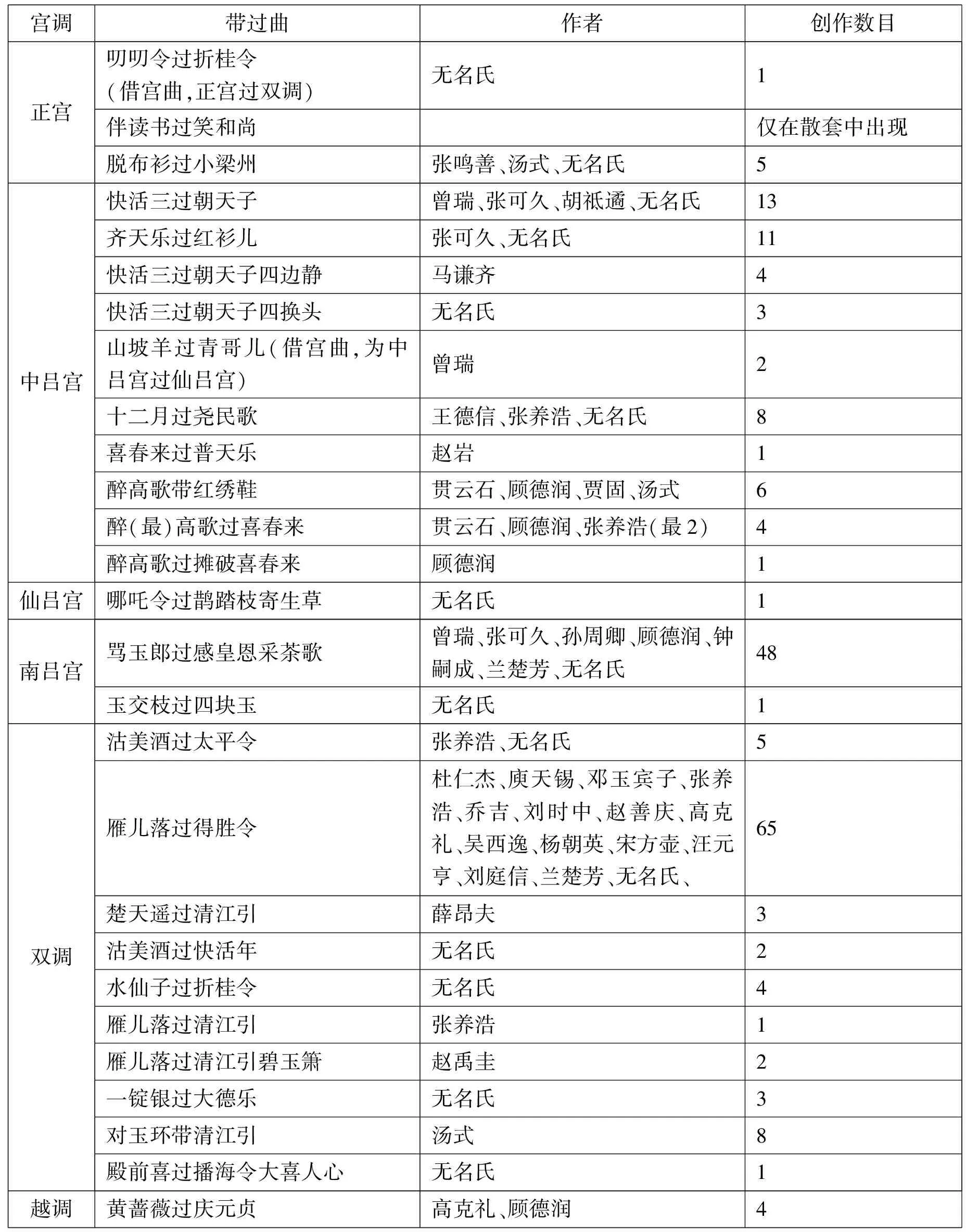

“曲”作为一种广泛传播并不断嬗变的音乐要素,活跃地存在于各类民歌、说唱音乐、戏曲音乐、独奏曲调、合奏曲调中,同时“曲”自身也不断包容着其他各类音乐要素,因此它的发展是兼收并蓄、吐故纳新的过程。基于对“曲”形成过程的基本认识,本文在探究“带过曲”时,将着重其存在的较为复杂的源流问题。作为拥有典型体制的音声技艺形式,对“带过曲”宫调曲牌的溯源考辨也是曲学研究中不可回避的一面。元散曲中的“带过曲”种类相较于其他音乐类体裁来讲并不算多,孙玄龄先生在《带过曲辨析》一文中曾对元散曲“带过曲”的种类进行统计,该文以今人隋树森《全元散曲》一书为依据,共统计有二十七种元散曲“带过曲”。笔者循前辈之路,也以隋树森《全元散曲》一书为参考,种类上与孙玄龄先生统计一致,但在作者数量及创作曲目上存在差异。故列表1,以初见其情状,与孙先生存异之处详见表格下方“注”。

表1. 元人所用“带过曲”种类

据表1可知,“带过曲”的宫调来源范围比较常规,并未超出元曲北曲所用的十二种宫调。在实际运用中选取了其中六种作为常用宫调,即正宫、中吕宫、仙吕宫、南吕宫、双调和越调。“带过曲”虽为二或三个曲牌联缀的体裁,但基本遵循了曲牌在同一宫调内联缀的模式。其中【叨叨令过折桂令】【山坡羊过青哥儿】为“借宫”的形式,“借宫”也叫“出入曲牌”,常见于剧曲套曲,散曲套曲中较少。小令则一般不借宫,因此针对在“带过曲”中出现的这一特殊现象,笔者将于下文详细讨论。此外【水仙子】这一曲牌有“名同音律不同”的现象,存在于黄钟宫和双调这两个宫调之中。孙玄龄在《元散曲的音乐》中通过谱例对比,发现【水仙子】在这两个宫调里的差异表现在调高、调式、旋律风格和句法上。具体为双调的【水仙子】为小工调、宫调式,风格悠扬清丽,曲词句法工整,整体结构较短;黄钟宫的【水仙子】为正工调、羽调式,风格略微跳跃活泼,曲词句法与歌词联系更加紧密,整体结构较长。

本文将“带过曲”中的【水仙子带折桂令】与小令双调【水仙子】进行对比,以初见其情状。

通过对比谱例可发现,“带过曲”使用双调【水仙子】时还是宫调式,句法也大致相同,风格与之相比增添了几分沉郁苦闷之感。字数上为五十六字,比仅作为小令使用的【水仙子】要更多些。同一曲牌在“带过曲”中的使用规范与其他体裁中并无明显的区别,只是更受其音乐内容的影响。那么在创作时选取双调的【水仙子】到底是作曲家自发的选择,还是“带过曲”本身在体裁方面有所限制,抑或是一种随机的行为,都还需要进一步的文献搜集与考证。

“带过曲”的曲牌来源范围主要集中在套曲和小令,例如【雁儿落】【得胜令】【骂玉郎】【感皇恩】【采茶歌】等在套曲(含剧曲和散曲)中常见的曲牌,在小令中也被运用。但【哪吒令】【踏鹊枝】【寄生草】【伴读书】【笑和尚】等曲牌仅在剧曲或散曲的套数中较为常见,不曾在小令中出现。单个的曲牌在“带过曲”中以“带”“过”的形式被联接起来,可以看出北曲曲牌在散曲各体式之间是交错使用并互相传播的。总之“带过曲”与这两类音声技艺体裁有着密切联系,同时这也是历来学者争论之处。本文也将循前人之轨迹,继续探讨“带过曲”与套曲和小令分别有何关联。

二、“带过曲”与散套、剧套的关系

元时期的“带过曲”基本上由二到三支曲牌衔接而成,并在各曲牌之间用“带”“过”的字样连接起来。它既不同于单个曲牌的小令,也不同于由若干单体乐曲连接起来、前有引子后有尾声的套曲。孙玄龄提出的“摘调”说是目前学界受认可度较高的一种带过曲来源说。“凡从套曲中,摘取某一调,声文并美者,谓之‘摘调’。摘调单唱时,与寻常小令同,亦犹词中之摘遍也。”孙玄龄对此的看法是“带过曲直接来源于套曲中曲牌的固定组合,不是小令本身的变体”,需注意的是此说所指的套曲包含了散曲和剧曲。李昌集则提出“带过曲是套数形式发展史上的一个中间环节”的说法。

(一) 散曲套数与“摘调”说的适配性

上述二人虽然观点各异,但均与套曲相联系。基于此,笔者对照表1列出的“带过曲”曲牌,以孙玄龄《元散曲的音乐》一书所载的“现存元曲所用套曲形式一览表”为基准,将元时期散曲套数和剧曲套数中与之相关的曲牌以及出现的次数列表如下(分列表2、表3)。需说明的是:由于“带过曲”是二至三个曲牌联接形成的,因此套数中的曲牌只有出现与表1联接方式相同的情况才会被选取,不包含单独出现曲牌的情况。

表2. 散曲中的套数与“带过曲”相关曲牌

通过表2可知,散曲中的套数与“带过曲”所用曲牌联缀相同者有十个(正宫和中吕宫中均出现【醉高歌—喜春来】的情形,故不重复计数)。例如【雁儿落—得胜令】这样的带过方式,在散曲套数中的使用频率还是较高的,在“带过曲”中亦如此。但像【齐天乐带红衫儿】【快活三过朝天子】这样在“带过曲”中较为常见的曲牌,在散曲的套数中却无法捕捉。因此只能说“带过曲”与散曲中的套数在一定程度上有关,主要体现在曲牌联接组合方面,但并非绝对,毕竟还有半数以上的“带过曲”并未以相同的连接方式出现其中。

统计过程中出现了一些值得注意的现象:仙吕宫套曲中常出现的【哪吒令—踏鹊枝—寄生草】,绝大多数以三个曲牌联缀的方式出现,但在元人散套《点绛唇》中,出现了【哪吒令—踏鹊枝—寄生草游四门】的情形,这在“带过曲”中是从未有过的。再者,像【雁儿落—得胜令】的联缀方式在双调套曲和“带过曲”中都有出现,但在双调套曲中,【雁儿落】之后可与【水仙子】【挂玉钩】【挂搭沽】等曲牌相连接,【雁儿落】之前可与【乔牌儿】【驻马听】【落梅风】等相连。在诸多常见的套曲固定组合中,“带过曲”却恰恰选择了【雁儿落—得胜令】这样的曲牌联缀方式,试问究竟以何为标准来进行创作?如果说“带过曲”的创作包括命名是作曲家自发的结果,那么在丰富多样的元曲曲牌中为何只选择不多的样式组成“带过曲”,并且在元散曲的创作数量上也并不占据优势。因此单就散曲的套曲来说,此时“摘调”说能够解释一部分“带过曲”是从散套中摘取音律相协、声文并美者而为之,如上述【雁儿落】在前后的曲牌选用上,单取【得胜令】作为联缀,以及对【哪吒令—踏鹊枝—寄生草游四门】这一不常见的联缀方式不予考虑,选用【哪吒令—踏鹊枝—寄生草】的常见套曲曲牌联缀形式进行创作。

散曲的套曲中只能与半数以内的“带过曲”一一对应,剩余的“带过曲”曲牌连接方式在散曲的套曲中从未出现,或者说在同一套曲之中出现的情形都较为少见,表1中越调的“带过曲”【黄蔷薇过庆元贞】更是在散套中了无痕迹。在南北合套套曲正宫调曲目《汲沙尾》中出现了【脱布衫带过小梁州—渔家傲—醉太平—普天乐—伴读书—笑和尚】的情形,“带过”一词直接出现于散套之中,而在其余套曲中几乎没有见到。如果说“摘调”是摘自于散曲的套曲,那为何只在这一首套曲中出现“带过”的字样,其余相同的曲牌连接方式却没有呢?笔者猜想是由于“带过曲”在元时期摘自散套的过程中不断发展并形成该体裁的固定组合搭配,且这一体裁在长短上也比较符合入套的需求,因此“带过”的字样也就直接运用在散套之中的结果。元代以后的套曲中出现“带过曲”的情形就更为常见了,例如仙吕入双角合套《牡丹亭》【北新水令—南步步娇—北折桂令—南江儿水—北雁儿落带得胜令—南彩衣舞—北收江南—南园林好—北沽美酒带太平令—南双煞】中出现了两种“带过曲”,这并不是个例。可见“带过曲”在不断发展中已经被元之后的音乐家视作可以入套的体裁,并较为常见地运用起来。事实上也可以解释元时期偶然在散套中出现了“带过”字样的问题,也许只是因为创制曲目和其嬗变的因素存在一定的时间差,导致了在不同时期会有零星出现和集体出现的现象。

(二)剧曲套数与“带过曲”的紧密联系

由前文所述,“摘调”说可以印证一部分“带过曲”的曲牌来源和成因之说,但还存在一定的挑战。因此除却散套之外,还应对剧曲中的套数进行讨论,寻求其中是否有与“带过曲”相关联的存在,如表3所列。

表3. 剧曲中的套数与“带过曲”相关曲牌

据表3可知,剧曲中套曲的连接方式与“带过曲”相同者共十一种(在正宫和中吕宫中均出现【脱布衫—小梁州】【快活三—朝天子】【快活三—朝天子—四边静】【十二月—尧民歌】的情形,故不重复计数)。相较于散曲中的套曲虽然种类上只增加了一种,但数量却大幅度增加,例如【沽美酒-太平令】出现四十一次、【骂玉郎—感皇恩—采茶歌】出现四十五次、【哪吒令—踏鹊枝—寄生草】出现六十一次、【雁儿落—得胜令】出现八十次,这可以充分说明“带过曲”与剧曲中套曲的连接方式有着密切联系。已知“带过曲”的曲牌联接为固定组合,写作时一般不随意更换。现以仙吕宫套曲固定组合【哪吒令—踏鹊枝—寄生草】为例,在整个剧曲套曲中大多数以三曲牌连用的形式出现,且常出现于中段偏后之处。在剧套使用时,只有【天下乐】这一支曲牌经常性地用在这三支曲牌中任意一个之前,【金盏儿】【后庭花】【醉中天】【醉扶归】会用在其后。这些联接方式均未被“带过曲”所采用,即使有多种选择方式,但“带过曲”在创作时也只选用剧套中的固定连接方式。是否可以猜测为:若在【哪吒令—踏鹊枝—寄生草】前后加之上述曲牌,不仅超过了“带过曲”二至三个曲牌连接的写作规范,而且在音律的协调性和可听性上也不甚合适,因此仅选择了剧套之中三支常用组合为“带过曲”所作。

剧曲套曲双调中常见的曲牌连接【雁儿落—得胜令】与【沽美酒—太平令】,存在于“带过曲”中且与其所用宫调一致。这两种曲牌连接方式在剧曲套曲中常有四曲牌相连或间隔相连等情形,如套曲《新水令》以【驻马听—滴滴金—折桂令—雁儿落—得胜令—沽美酒—太平令】的曲牌联缀方式写作,还有同为《新水令》以【驻马听—乔牌儿—豆叶黄—滴滴金—折桂令—雁儿落—得胜令—落梅风—沽美酒—太平令】的连接方式写作。【雁儿落】与【得胜令】几乎都是一同出现,很少有单独出现的情况,【沽美酒】与【太平令】也是如此。此时无论是从数量还是曲牌固定组合的稳定性来说,“摘调”说在剧套中拥有了较高可信度。且在前文探讨“带过曲”与散套之间的关系时,曾提到【雁儿落】之后可与【水仙子】【挂玉钩】【挂搭沽】等曲牌相连接,之前可与【乔牌儿】【驻马听】【落梅风】等相连,但这些情形在剧套中几乎不曾出现,【雁儿落】与【得胜令】在剧套中往往一并出现,且带有【沽美酒】与【太平令】,可见这两种“带过曲”的基本形式更多来源于剧套,而非散套。

“借宫”是指“北曲的部分曲牌可为不同宫调的套曲共用……如【耍孩儿】一曲的‘本宫’是般涉调,有时用于正宫的【端正好】一套,便为借宫”。这一制曲方式由来已久,常运用于杂剧或套曲中,小令则较少使用。前文可知元人“带过曲”中有两种曲牌联接方式属于“借宫”的情形,在一定程度上说明了“带过曲”可能与剧曲中的套曲关系密切。表1中的【叨叨令过折桂令】与【山坡羊过青哥儿】都属于借宫的形式,原则上同一套内的曲,须使用同一宫调,有时可以借宫,但有相当的限制。剧曲中的套曲有时借宫,如【快活三】(借中吕)、【朝天子】(借中吕)、【小梁州】(借正宫)、【脱布衫】(借正宫)、【得胜令】(借双调)、【山坡羊】(借中吕)、【青哥儿】(借仙吕)等情形。散曲中的套数和小令一般不借宫,刘致中在《“散曲套数不借宫”辨》一文中提出元人侯正卿的散套“镜中两鬓”(《客中寄情》)使用了借宫,为【正宫】借【中吕宫】【仙吕宫】【双调】的情形。但这属于个例,且与元人“带过曲”的宫调借用方式并不相符。可知表1中【山坡羊过青哥儿】为【中吕宫】过【仙吕宫】的情形与剧曲中套曲的借宫情形是可以对应的,在散曲中的套曲则找不到相同的情形。【叨叨令过折桂令】为【正宫】过【双调】,关于元曲剧曲的“借宫”问题在孙玄龄的《元散曲的音乐》中有详细说明:孙在书中将“借宫”成为“出入”,并对元杂剧中常用宫调的出入情况以表格形式阐释清楚。其中并无【正宫】出入【双调】的形式,但【双调】可以出入【正宫】,可见“带过曲”中【叨叨令过折桂令】的出入方式并非元杂剧中的常用形式。但在“出入曲牌显示出的各宫调之间的远近关系表”中,孙将【双调】列入了与【正宫】在音乐上应有近似处的宫调类型。因此可以说明“带过曲”的两种“借宫”情形在很大程度上符合元杂剧的创作特点。当然在元人“带过曲”的创作中这还只是较为少数的例子。更有力的佐证在于剧曲中存在的一些固定形式,往往是两三个曲子成一组且不可分割,并形成了以下曲牌固定组合(曲牌较多,笔者仅摘取与“带过曲”相同的列出):

正宫:【脱布衫与小梁州】

仙吕:【哪吒令与鹊踏枝、寄生草】(寄生草较有独立性)

中吕:【快活三与朝天子(或鲍老儿)】【十二月与尧民歌】

南吕:【骂玉郎与感皇恩、采茶歌】

双调:【雁儿落与得胜令】【沽美酒与太平令】

越调:【黄蔷薇与庆元贞】

由此可知:《全元散曲》中所收录“带过曲”的六种宫调在剧曲固定组合中均可对应,尤其是像【雁儿落过得胜令】【快活三过朝天子】【骂玉郎过感皇恩采茶歌】等创作数量较多的类型在剧曲固定组合中均可体现。而且在一定程度上还表现出了“带过曲”在种类选择上,会以剧曲中套曲固定组合为先且数量较多,其余的“带过曲”种类则为一至二首,最多的【醉高歌过红绣鞋】不过四首,与剧套固定组合中【雁儿落过得胜令】的十五首还是有一定数量差距的。此外在宫调选择上:剧曲中的固定组合有正宫、仙吕、中吕、南吕、双调、越调和商调七种,《全元散曲》所收录的二十六种“带过曲”恰好与其中的六种相吻合。元人北曲所用十二宫调名称为:黄钟、正宫、大石调、小石调、仙吕、中吕、南吕、双调、越调、商调、商角调、般涉调。而“带过曲”不偏不倚地与剧曲固定形式选用了相同的六种宫调,其余宫调则在元“带过曲”中未曾有过。可见,“带过曲”的宫调选用、借宫问题以及曲牌联接都与剧曲中的音乐尤其是其中的固定组合有一定关系。

李昌集提出“套数”过渡一说,他将套数看作是以“带过曲”为基础的一种“扩大”,又提出“散套的成立当先于剧套”的观点,否定“套因剧生”论。笔者将李氏的观点总结为“带过曲→套数→散套→剧套”,实际上通过上文对“带过曲”和套数关系的探讨,不难发现在前文曾提到:“带过曲”中【山坡羊过青哥儿】为【中吕宫】过【仙吕宫】的情形可与剧曲套曲的样式相呼应。因此单就“带过曲”中出现借宫的现象可能是来源于剧曲这一项,该观点便值得再商榷。杨荫浏在《中国古代音乐史稿》中也写道:“在艺术形式上,散曲的曲牌就是杂剧的曲牌,现有乐谱的绝大多数散曲曲牌,也都可以在现有乐谱的杂剧曲牌中间找到。”因此本文更倾向于剧曲先于散曲产生这一说法。关于“剧曲和散曲谁先于谁”这一问题,笔者认为音声技艺的发展过程有其自身的发展规律,在消化交融之中也有更新换代,而起着决定性影响的因素也是错综复杂的。对于一种音声技艺来说,其成熟的过程有诸多条件相互促成。元代杂剧、散曲的创作不仅是“曲体”能够讨论清楚的,它还作为一种文体形式在诗歌艺术发展史上打下烙印。杂剧在元代的兴起与成熟,是在由雅转俗的文学发展大环境下应运而生的,创作者除了具备相当的文学功力之外,还将具备杂剧中最根本的要素——写“曲”的能力,北曲系统也因此更加丰富。

三、“带过曲”特殊地运用于小令创制

小令在元曲曲牌中的流传范围是相当广阔的,尤其是在当时社会环境下,大量文人投入创作且内容包罗万象,与“凡有井水处,皆能歌柳词”的柳永词相提并论也未尝不可。在进行体裁归类时,往往将所有单独使用的曲牌称之为小令,但并非每一个单独的曲牌都可用为小令。据王力在《汉语诗律学》中统计,常见普通的元曲小令有正宫六种、仙吕十种、中宫十五种、南吕六种、双调三十八种、越调七种、商调九种、黄钟三种,共计九十四种。笔者现将与“带过曲”有关联的曲牌排列如下:

正宫:小梁州、叨叨令

仙吕:寄生草

中宫:朝天子、红绣鞋、山坡羊、喜春来、快活三、尧民歌、摊破喜春来、齐天乐带过红衫儿

南吕:四块玉、玉娇枝、骂玉郎带过感皇恩、采茶歌

双调:清江引、折桂令、雁儿落带得胜令

注:被“带过曲”所选用的曲牌中,除小梁州、快活三、玉娇枝外,在王力的《汉语诗律学》中都被标记为最常见者。

小令中直接运用一些“带过曲”种类,如【齐天乐带过红衫儿】【雁儿落带得胜令】等,这或许是历来人们将“带过曲”归为小令的重要因素。但这很明显来源于剧曲中套数的音乐,在固定组合里被称之为【骂玉郎与感皇恩、采茶歌】【雁儿落与得胜令】,笔者猜想许是乐人对剧曲音乐进行“摘调”创作时加入“带”“过”的字样以区别于先前,小令则是在“带过曲”产生之后,又将其中的部分种类作为小令的一种。此外,“带过曲”作品数量与现存小令总数相比只占很少的比例,且渊源关系与前文套曲相较也并不明显。“带过曲”本身并不符合小令单个曲牌的性质,也并不像其他小令一样广为流传,在笔者看来或许只是小令创作中运用曲牌的特别现象。

在前文探讨双调小令【水仙子】和“带过曲”【水仙子过折桂令】时已经体现:同一曲牌在散曲的不同体裁中呈现的面貌并不完全相同,调式句法上均无差异,只是由于音乐内容的不同导致旋律风格的变化,笔者认为“带过曲”在选用宫调曲牌时,是有可能跟随音乐内容即文字写作进行灵活运用的。此外针对孙玄龄的看法笔者还有一些自己的见解:“曲源于词”是较多历来学者跟随的说法,词牌与曲牌之间有着千丝万缕的关系,大致可分为“词曲名同实同”“词曲名实大致相同”“词曲名同实不同”“词曲名不同实则相同”这几类,需要注意的是此时的词与曲均在小令的范围内讨论。笔者就王力《汉语诗律学》中的统计为准,在“词曲名同实不同”这类中有“带过曲”使用过的曲牌,分别是:【踏鹊枝】(仙吕宫,特此标注是因为在“词曲名同实同”中也有【踏鹊枝】但为双调)、【感皇恩】【朝天子】【齐天乐】【四换头】【玉交枝】这六种。

现以【感皇恩】为例子,讨论其作为词牌和散曲曲牌的不同,以及运用到“带过曲”和套曲中又有哪些变化。【感皇恩】又名《叠萝花》,原唐教坊曲名,后用作词调名。此调前片七句声韵为:仄仄仄平平,平平仄仄。平仄平平仄平仄。仄平仄仄,仄仄平平平仄。仄平平仄仄,平平仄。后片七句声韵为:平仄平平,平平仄仄。仄仄平平仄平仄。仄平平仄,平仄仄平平仄。仄平平仄仄,平平仄。统共六十七字,前、后片逢第二、三、五、七句押韵,均用仄声韵。《新定九宫大成南北词宫谱校译(壹)》中记载有散曲【感皇恩】:春意阑珊,莺老花残一帘风,三月雨,五更寒。莺负凤单,枕剩衾寒。梨花院采茶歌,凭栏杆。作为散曲小令的【感皇恩】不再谨遵上下片的原则,句数上也由七句转为八句,共三十四字。平仄规律为:平仄平平,平仄平平仄平平,平仄仄,仄平平。平仄仄平,仄仄平平。平平仄仄平平,平平平。可见作为词牌和小令曲牌的【感皇恩】是截然不同的。“带过曲”中运用【感皇恩】的例子选用元人曾瑞所作的《骂玉郎过感皇恩采茶歌“惜花春走已早”小令》,共有十句五十二字。无论是在平仄关系还是每句所用字数上,都与词牌和小令曲牌中的【感皇恩】差别甚远。上述表格已提到【骂玉郎带过感皇恩、采茶歌】是小令写作时会使用的曲牌,但笔者之所以不认为它来源于小令,是因为“带过曲”在创作上与小令已经不仅仅是曲牌使用数量的区别,曲牌内部在字数、平仄、韵脚等方面均呈现不同状态。

至此,我们不妨讨论套曲中的【感皇恩】是为何种面貌。选取元人刘庭信所作《一枝花“春日送别”套曲全套》中的片段为例,该套曲的曲牌联接为一枝花——梁州第七——骂玉郎——感皇恩——采茶歌——隔尾(九宫大成隔尾作煞尾)。其中的【感皇恩】段落已与上述所提到的几种形式有较大不同,由于套曲篇幅较长,文字内容在曲牌之间的连接上显得尤为重要,在此段【感皇恩】中,有“呀”“呵”等衬词的出现,词牌中的平仄已不再占重要地位,相较于声韵上的规定,套曲中的段落更加注重文字的描写和故事的串联,同时词也更加口语化,这时的曲牌已与最初词牌间的关联所剩无几了。但作为剧曲中的固定组合,【骂玉郎过感皇恩、采茶歌】在小令、带过曲、散曲中的套曲都有使用,只是小令在使用时还较多地遵循着平仄,且用词上更凸显文人色彩;“带过曲”也遵循一定的平仄原则,在文字内容上也与作者所表达的感情相一致,但在曲牌连接上并不形成有机结合,而是与套曲中曲牌的连接方式相同,自成一体;套曲中在使用【感皇恩】时,虽未表明【骂玉郎】【感皇恩】【采茶歌】三个曲牌为固定联缀,但就笔者目力所及,这三个曲牌的连接在套曲中极为常见,但并未标为【骂玉郎过感皇恩、采茶歌】。笔者在此设想,最初在剧曲的固定组合中出现了【骂玉郎与感皇恩、采茶歌】,后套曲中的曲牌联缀有使用剧曲的固定组合,没有将其称为“带、过”,直到“带过曲”的产生才将此种二到三个曲牌的联缀方式名称固定下来,后在小令中有使用的痕迹。因此“带过曲”非令非套,应该是套数与小令之间的一个环节,但并不归于其中的任何一类。

从“带过曲”与小令之关系的探讨中可以发现,元人的文学观念对整个元散曲的创作产生了重要影响。李昌集写道“散曲的非主流地位和文学性质,是散曲研究的一个根本面向”。笔者对此的理解是:散曲的创作既是曲体也是文体,相较于唐诗宋词来说,元代文学的发展更加趋向于白话、面向市民生活,这就决定了其“非主流文学”的地位,但这一性质也恰恰是它研究的特殊性所在。由于其受众群体基数庞大,其叙述风格是多元化的,雅俗之间是散曲尤其突出的特点。其中也吸收了前朝诸多传统文体之要素,且将民间小唱、流行曲调融入其中,这又是其“曲体”之显现。“带过曲”作为散曲中的音声技艺形式,它的形成和发展也反映着元散曲在体制、内容上发生的深刻转变。孙玄龄曾提出“在元曲写作中,带过曲并未得到很广泛的应用”,笔者认为这正是由于元散曲的特殊文体所导致的。元代的文人阶层地位低下,且拳拳抱负无用武之地,因此在创作过程中也很少见到关于“治国平天下”的题材。也很少有传统诗词中看重的含蓄与意境审美。“以形式意味为主要内涵的概念偏多,创作的内容既无限定,形式的意味必然上升为风格观的主要位置”,正是由于创作内容的“非主流”,才让形式成为创作者更为重视的一面,这也可以在一定程度上解释“带过曲”的形成和并不兴盛的问题。

结 语

“带过曲”作为元散曲中的特殊体裁,其成因探究与曲体辨析是历来学者关注的重点,其中“带过曲”与套曲和小令的关系是各类成因之说的关键所在,也是本文专攻之处。经上述研究可知,本文更倾向于孙玄龄提出的“摘调”说,并认为“带过曲”有可能更多摘自于剧曲中的套曲,尤其是剧曲中的固定曲牌联接与借宫的情形均可支持该说。小令在曲牌的运用上与“带过曲”虽有重合,但曲同则实不同,同一曲牌在小令、“带过曲”、套曲中的使用情形均有不同。同时在“带过”这一名称的使用时间线上存在矛盾,因此笔者认为“带过曲”并非来源于小令,只是有个别的“带过曲”符合小令的音乐创作习惯,被其所运用而已。针对“带过曲”这一典型体制的研究,略窥元散曲甚至元曲音乐发展的复杂性可见一斑。在传统这条河流中,各类音声技艺产生的时间轴绝非单一、纵向的,所谓的源头或许是其他音乐类型相交融的结果。“带过曲”的相关问题在元曲中也许并不特别引人注目,却与当时的社会制度、文学观念、传统音乐文化有着密切联系,对这类看似细枝末节体裁的研究,是我们在加深对元散曲认识上的必经之路。由于这一体裁在明、清时期依然存在,且已有学者对元明清三朝的“带过曲”产生认知,这对“带过曲”来说是一次重要突破。或许我们还可以将目光投放在“带过曲”产生之前的历史长河里,更或许它的出现并非仅仅是与元散曲有关,而是汲取了更遥远时代的音乐精华也未可知。