琵琶曲《飞花点翠》研究(续)

2023-04-27庄永平

庄永平

一、关于乐曲题解的认识问题

笔者以前曾对《飞花点翠》进行过研究,现根据所掌握的“瀛洲古调”有关此曲材料的增多,作进一步深入地剖析。首先,是有关对曲名题解的认识问题,虽然已在以前的研究文章中提及,但现在有必要再详细地进行解释。《飞花点翠》中的“飞花”两字,在文学中的意思就是随风飞舞的花瓣,落英无数,或就是飘舞着的雪花。[唐]韩翃《寒食》诗:“春城何处不飞花,寒食东风御柳斜。”传统的“寒食节”就是在今公历清明节前的一二日,后来与清明节合一。这里的“飞花”显然是指仲春至暮春时节飞舞着的各种花瓣、花絮。而[宋]苏辙《上元前雪三绝句》诗:“腊中平地雪盈尺,嵩隗山田麦尚乾。不管上元灯火夜,飞花处处作春寒。”这个“上元灯火”是指的“元宵节”,又称“上元节”。那这个“飞花”就是指“雪花”了,诗中已有“雪盈尺”的描述。因此,以往对于此曲的解释就是描绘“雪花映松柏,松柏傲飞雪”的清高纯洁的意境。然而,这种解释从此曲生成的地域背景上言,似乎是并不确切的。因为此曲产生于苏南的江阴、无锡和崇明等地区,这里较少下雪也较少有松柏树,因而这种“雪花映松柏,松柏傲飞雪”的现象也是较少见的。看来,还是应该以清明时节树木滴翠嫩芽,点缀着繁花似锦的自然景象较为合适。那缤纷飞扬的各色花瓣,映衬着点点翠绿叶片的江南春色,给人以一种舒适、开朗、风发的意气。其实,“点翠”是中国传统金银首饰的一种制作工艺名称,是以翠鸟的蓝色羽毛装点,现常以鹅毛、丝带等多种材质替代,整个首饰光泽感极好,色彩斑斓、艳丽夺目,有的翠蓝与翡翠绿成青黛色,既稳重又靓丽。“点翠”一词最早出于[南朝·梁]简文帝《东飞伯劳歌》:“谁家总角歧路阴,裁红点翠愁人心。”后来成为了一种精致的民间手工艺,主要是在苏南地区至清朝康、雍、乾时期达到了顶峰,这正是被用来取作此曲曲名的时代背景。而且,很自然地使人想起传统戏曲舞台上,那些雍容华贵的青衣角色头上繁花似锦的头饰,正可谓有点“飞花点翠”矣!它突出地表现了女性的那种庄重、柔美、妩媚的表情与性格特征。而我国传统的民间曲名,看似大都是标题性的,其实很多已成为无标题音乐了。正如词牌《念奴娇》,曲牌《山坡羊》等那样,最初与词意或曲意内容是相合的,后来就衍变为一种填词创作的格式了。“瀛洲古调”中的乐曲大部分都是由民间《老六(八)板》变化而来,其实很多曲调内容与曲名是无多大联系的。但是,也有一些根据具体指法表现起用了相应的曲名,使二者多少能挂上点钩。例如,此曲《飞花点翠》的内容原与曲名关系不大,后来随着速度放慢,旋律繁花,表现内容趋于典雅、庄重,渐渐演变成为一首优秀的与曲名相符的文曲。更由于它与地区流传的《汉宫秋月》,以及华彦钧的《大浪淘沙》等文曲类似,都是运用了A、D调的大调式,这就散发出一种明亮、大气、豁达的气象。而与通常典型的《塞上曲》等文曲,运用C调的小调式不同,后者则充满着积愤、悲切、诉怨的情绪,说明同样是文曲它们的表情意义是并不相同的。另外,后来形成的汪(昱庭)派,亦称“上海派”琵琶的《阳春古曲》(后改名《阳春白雪》,即俗称的“小阳春”),其首段就是以《飞花点翠》为小标题名,直到后来汪派传人卫仲乐才重新起用原来《独占鳌头》小标题名。这也许说明了“飞花点翠”在江南地区人们心中的内涵,就在于后两字的“点翠”意义上。

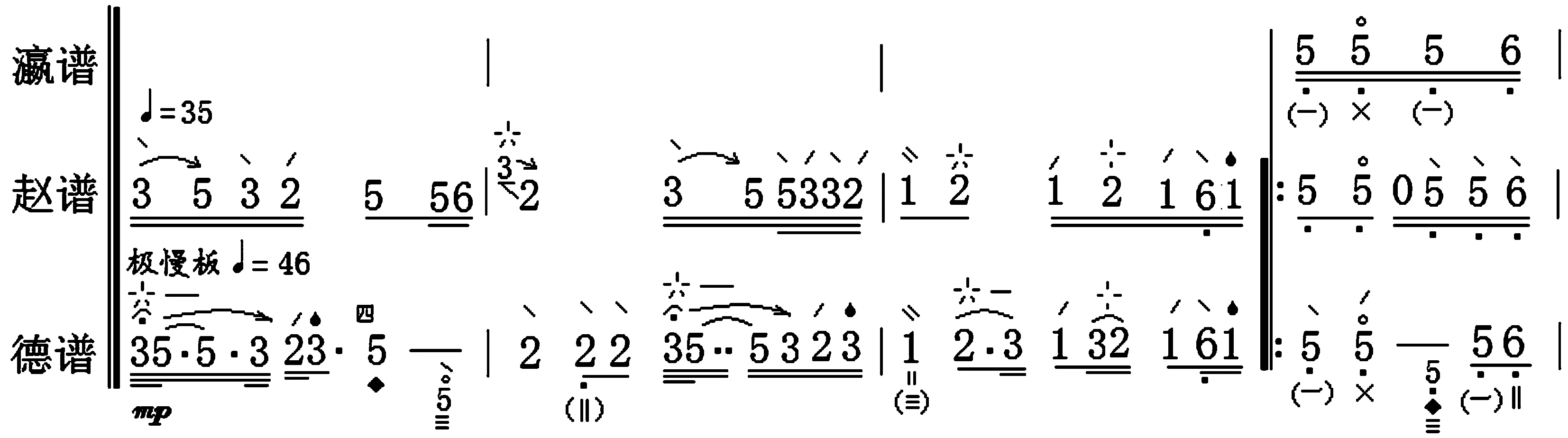

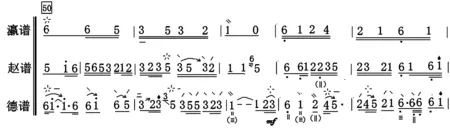

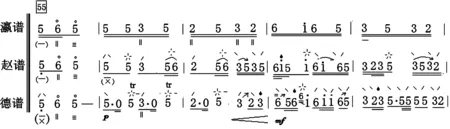

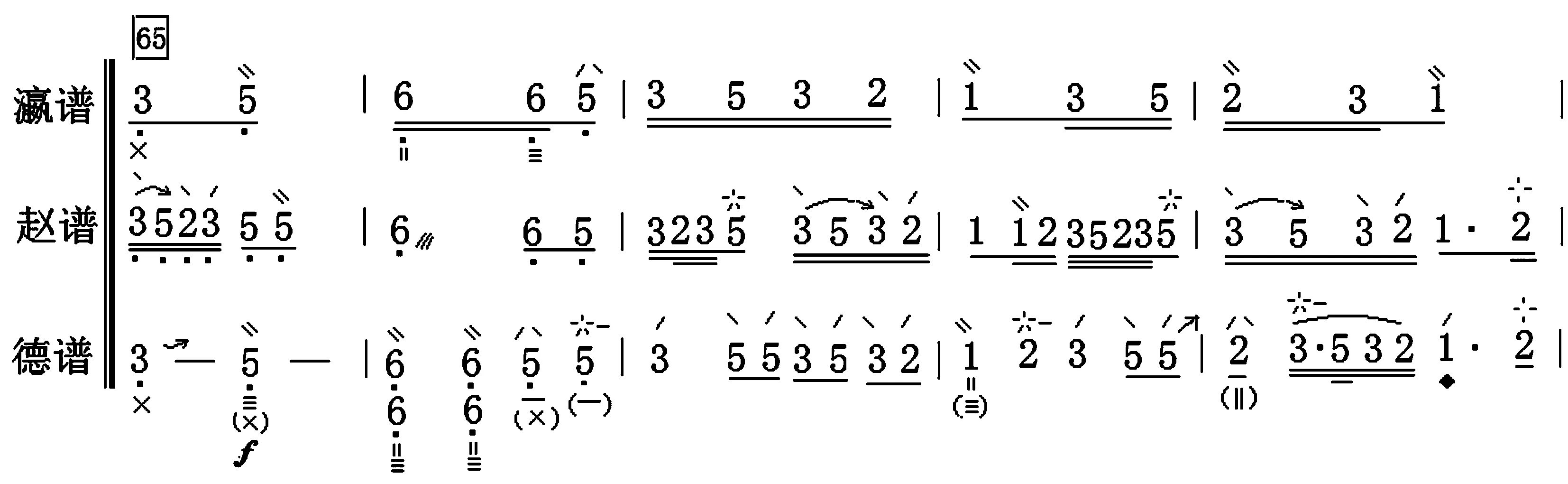

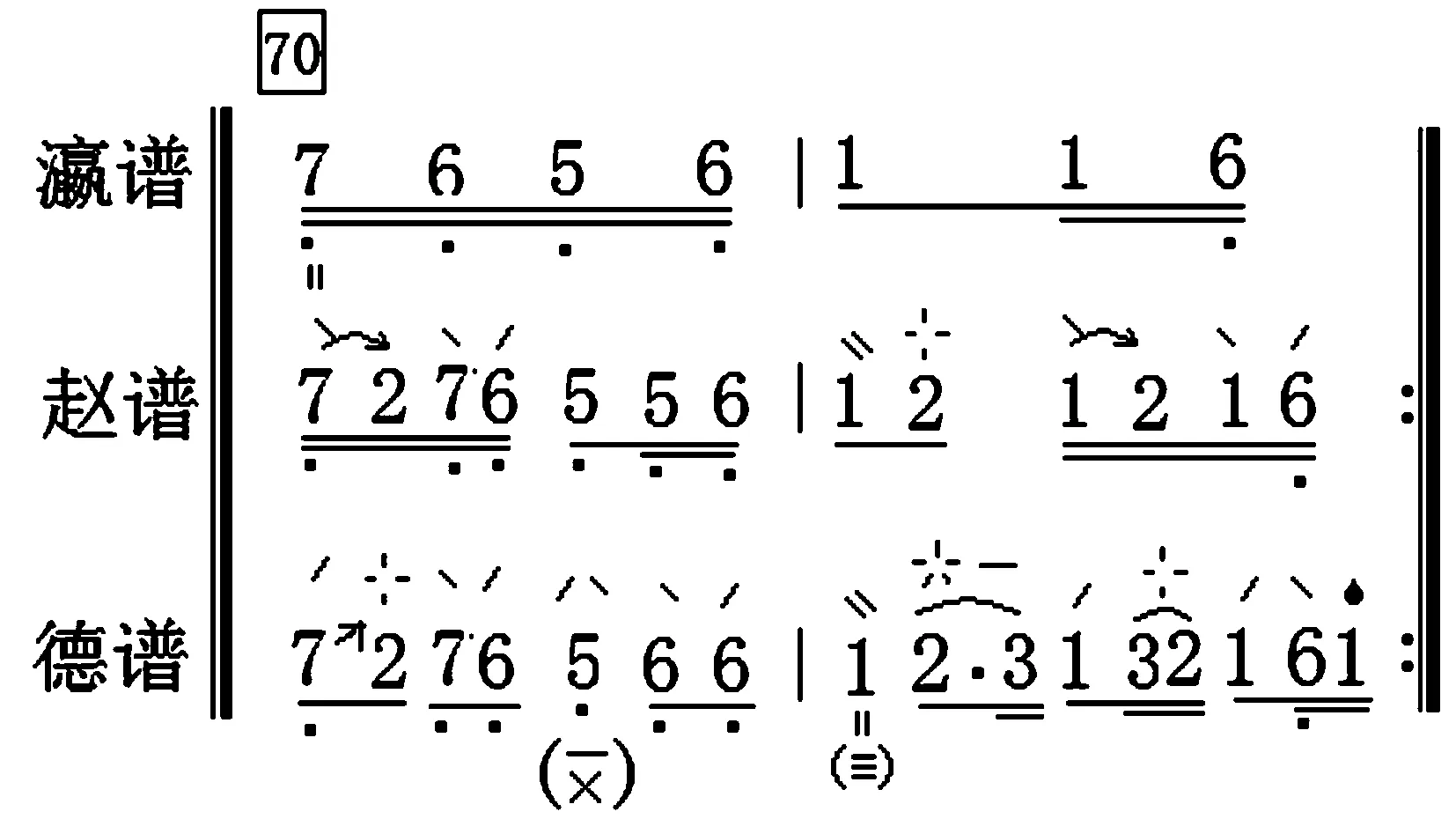

下面笔者罗列了刊载此曲的10种乐谱:1.沈肇州《瀛洲古调》(简称《瀛谱》,1916);2.杨荫浏《雅音集》第二集《琵琶谱》(简称《雅谱》,1929);3.周少梅演奏谱(简称《周谱》,1931);4.徐立孙《梅弇琵琶谱》(简称《梅谱》,1936);5.曹安和、杨荫浏合编《文板十二曲》(即《刘天华谱》简称《刘谱》,1942);6.《徐楠普传谱》(崇明《张振家抄本》,简称《崇张本》与崇明《徐君殿存谱》,简称《崇徐本》,约1930年抄);7.赵志山传谱(亦属徐楠普传谱,赵洪湘整理谱,简称《赵谱》,2006);8.《樊少云传谱》(陈恭则、樊伯炎、殷荣珠整理编写,简称《樊谱》,1984);9.曹安和演奏谱(简称《曹谱》,1987);10.刘德海演奏谱(简称《德谱》,1996)。实际上《瀛谱》《雅谱》《徐谱》《梅谱》可归入一个系统;《樊谱》《赵谱》归入一个系统;《周谱》《刘谱》《曹谱》《德谱》归入一个系统。笔者在以前文章中已列出了《雅谱》《樊谱》《曹谱》3谱,而且,未标示具体的指、手法符号。现也因文章篇幅有限,文中仅列出《瀛谱》《赵谱》《德谱》3谱,并详注指、手法。但在分析时采用10谱比对方式加以说明,另外,由于琵琶的定弦音域较宽,用五线谱需用大谱表,这样占用的谱面太大,因此,现全改为简谱以节约谱面。

二、乐谱比对分析

1.曹安和、杨荫浏《文板十二曲·工尺谱》在首曲《飞花点翠》后,曹氏写有两条注:(1)(笔者注:标于谱中第3小节后):“《旧抄本》与《瀛洲古调》本,均无以上三板之音谱。”(2)(笔者注:标于谱中第71小节后):“二本均至此为止,末‘上四’二音,似为重奏时反接首句所用之过音,二本均有之。《旧谱》全曲六十八板,本合小曲体裁,今开始与结尾各增音谱,全曲乃成八十四板,已非一般小曲之体。开始所加音谱,为本曲中所无,似系后人所加,结尾之音谱则即《旧谱》开始数句之音谱,不过,于奏毕全曲之后,返始重奏数句而已。《飞花点翠》如此返始重奏,其结尾乃适与《美人思月》相同。”曹氏的注释颇为重要。那么,崇明当地港沿乡徐君殿曾谈到,他的老师周念文在教学演奏此曲时,有所谓的“顷板”与“陪板”者。首先,“顷”(qing)字可能是“揿”(qin)字,即“按”之意,崇明本地方言in与ing韵母不分之故。其次,由老法师在旁说:“上板”(笔者注:即开始演奏),“顷板”者就拿起琵琶,摊开谱本翻到《飞花点翠》曲那页,按上面的“拍点”(原注:“拍点”是老先生用毛笔根尾蘸着红印泥在工尺谱旁边,打上的一个个红色圈圈)演奏。而另一个“陪板”者,则用胡琴跟着轻拉字眼极少的“老板”陪衬(笔者注:据崇明本地人说徐氏不会弹奏琵琶,仅用胡琴拉奏陪衬而已)。当此曲奏到六十八板时,拉胡琴奏的“老板”已经到底,老法师就轻吐一声:“填板”(笔者注:即另增加旋律板数演奏)。这是提醒众人“老板”已奏完,“顷板”与“陪板”者得从头再填上十六板,这样,到八十四板时琵琶、胡琴同时集体刹车。老法师点头手拍桌面,众人齐声叫好!这就是合拍到底,意味着检考也准核合格了。所谓“老板”就是未加花的“旋律骨干谱”,也就是曹氏所称的《旧抄本》与《瀛洲古调》本。如果将《瀛谱》《雅谱》《梅谱》与《周谱》《刘谱》《徐谱》《赵谱》《樊谱》《曹谱》《德谱》比对,后者确实均多出了十六板(小节),说明前者就是“老板”,也即是旧谱。那么,后来怎么会是曲首增加三板(小节),曲尾增加十三板(小节)的呢?按《徐谱》老法师在奏到六十八板时说“填板”,那就说明实际用的是“老板”旧谱。这样,应该是要奏到七十一板时“填板”才合理。因为由于曲中第4—16小节与第72—84小节的13小节旋律是相同的,说明这个“填板”是从第4小节开始反复,而不是从第1小节开始反复的。于是,再演奏13小节就结束全曲,这样,总共是八十一板(小节),如加上开始的三板才是八十四板。从汇集10谱的比对来看,主要是《徐谱》与《刘谱》旋律比对的问题,但他们都是有开始3小节的。只是前者旋律简单后者则放慢节奏旋律加花。曹氏认为:“开始所加音谱,为本曲中所无,似系后人所加。”如是曹氏之师刘天华所加,曹氏即可说这3小节是来自刘师,但她并没有这样说。而《徐谱》简单的“旋律骨干谱”是否就是曹氏所说的“似系后人”,也就是徐氏之师周念文等民间乐师演奏时加上去的呢?在刘天华向沈肇州学习时,显然是没有这3小节的,不知刘氏怎么就添上了这3小节,或是民间早有加用这3小节的奏法,刘天华则是加花繁奏而已?值得注意的是,刘氏在1917年左右就已向周少梅学习过此曲,现录《周谱》中是有这3小节的。确实,此曲加上这3小节使旋律乐句更为通顺而完整,这种情况在传统乐曲中是并不少见的。由于传统音乐都十分强调宫音,有的本不是宫调曲但也常收在宫音上结束。像传统京剧二黄的独立唱段,就是收在京胡过门的1音上,实际二黄并非宫调曲而是商调或徵调曲。又如广东音乐曲《雨打芭蕉》,原是收在宫音上,现在就犹如《飞花点翠》曲那样再从头反复一小段主题旋律,收在徵音上构成徵调式,这样结束似乎更为合适。另一种可能,即像《徐谱》所示民间早已有了这样简单的加用。对于这二者来说是刘氏根据民间已有的乐谱旋律加繁,还是《徐谱》根据刘氏的那种繁谱从简加入到旧谱中,一时还很难定夺。一般来说,旋律加花再简化后用到“老板”旧谱上去,这种可能性是不大的。而且,周氏在《瀛谱》出版之时(1916)前后已经在当地演奏此曲了。因而,估计在江阴(历来属无锡管辖)、无锡等地,早已有加用这3小节的奏法。当然,像沈氏《瀛谱》的演奏,肯定已经有了不少旋律与节奏的“细腔”(曹氏用语)加花。但是,由于这些花音节奏等在工尺记谱上,还缺乏必要的记谱技术手段,因此,往往是很难被记录下来的。因此,流传下来的必然就是那些所谓的“旋律骨干谱”。但是,很显然开始的这3小节则是属于另外增加的,不在旧谱正曲之列的。但对于像刘天华那样具有天赋的学习者,是绝不可能会放弃这些细节的。不过,再转而想一想,这3小节很可能是一种为了反复连接的“合尾”旋律片段,而用在了全曲的最后,这样解释“填板”的十六板数也就合理了。即奏完“老板”六十八板后,“填板”的十六板(小节)已包括了“合尾”三板,再奏十三板即八十四板。可能由于工尺记谱的关系,不能完全来表达反复中的两遍是稍有不同的缘故(在《梅谱》中有“转”与“曲终”的表示方式)。这样,很可能后来刘天华将“合尾”移作为“合头”(旋律稍有变化),这种移动在民间音乐中确实也是极为普遍的。就像《阳春白雪》原来“大阳春”的“合尾”,即工尺字上”的上下句共十六拍,汪派“小阳春”就改为“合头”那样。总之,在上世纪20年代末,刘天华确实是国人将这些加花旋律与节奏(即“细腔”)记录下来的第一人。

2.周少梅(1885—1938)《国乐谱》所载的此曲,第45—60小节的16小节空缺,这样,其曲体与其他诸谱均不相同,为此,提供了又一种版本。杨荫浏《文板十二曲·线谱》在“引言”的“版本述略”中说到,最初他见到的是诸江阴旧抄本《文板十二曲》,次见于沈肇州所编的《瀛洲古调》。说明江阴、无锡等地同样流传着后称为“瀛洲古调”的不少小曲。周少梅的父亲周靖梅(1834—1907),比沈肇州要早出生24年,几乎早了一代。他是江阴顾山镇一带著名的“琵琶圣手”。刘天华1917年即向周少梅学习二胡与琵琶,1918年又专程去南京向沈肇州学习琵琶,因此,刘氏的演奏版本似乎兼有他们二者的成分。例如,沈氏《瀛谱》没有开始的3小节,但周氏《国乐谱》有的,《刘谱》从之;《国乐谱》缺少第45—60小节,《瀛谱》却是有的,《刘谱》从之。《瀛谱》到第71小节结束,但《国乐谱》至第84小节结束,《刘谱》从之。这样,虽然《瀛谱》与《国乐谱》都是68小节(板),但具体的内容结构并不一样,而《刘谱》则是84小节(板)。当然,刘氏1928年由德国人雷兴介绍,在高亭唱片公司录制了《飞花点翠》和《歌舞行》两曲,其中《飞花点翠》录音时受唱片时间限制,删掉了第74—81小节则另当别论。总之,民间在乐曲演奏时往往随意性较大,这就造成乐曲结构上的不同。

3.关于节拍,从今天来看,1/4拍、2/4拍、4/4拍等是我国传统节拍二之幂运用的主要节拍形式。由于《瀛谱》《徐谱》未“点眼”,这就成了有板无眼的1/4拍,68板(小节)。但《雅谱》是以上述两个1/4拍合为2/4拍,这样,也就成了34板(小节)。这种2/4拍现称为“大2/4拍”,因为它是由两个1/4拍综合而来的。而《梅谱》是宗于《瀛谱》的,但有的曲中加了竖线来“点眼”,这样,就与《瀛谱》不同成为一板一眼的2/4拍式,但其实质则是相同的。这种2/4拍现称为“小2/4拍”,因为它是由一个1/4拍分解而来的,仍为68小节(板)谱。《赵谱》《樊谱》是按一板一眼的2/4拍,即小2/4拍式。《国乐谱》原也是有板无眼的1/4拍,现用一板三眼的4/4拍,可称为小4/4拍。《刘谱》《曹谱》《德谱》也是采用进一步分解的小4/4拍。这里的节拍对应看来比较复杂,实际上就是1∶2∶4等的节拍对应关系。因此,只有《雅谱》全曲是按34板(小节)来译的,于是,与其他按68板(小节)译谱也就不太一样了。不管怎样,应该说只要具体的旋律节奏关系能对得上,不要产生单位拍(小拍)相互错位的现象(个别有所存在),节拍(大拍)之间的划分问题是不大的。另外,更主要的是,由于古人并未标记具体的速度,一般来讲,1/4拍(有板无眼)化成2/4拍(一板一眼),再化成4/4拍(一板三眼),如果保持速度不变,那么单位拍必然就趋紧加快了。但是,事实上往往随着节拍的分解,速度也就被拉慢,这就是旋律加花,节奏放慢,节拍也就放宽了。按此曲后来在“瀛洲古调”中属于【慢板】,但据徐立孙《梅谱》解释:“【文板】较【慢板】尤慢”。其实,听旧谱的此曲速度并不怎么慢,这是自《梅谱》开始才将其解释为【慢板】的。按理说【文板】与【慢板】这二者并不能直接相对应的,前者是指曲情的表现,后者才是速度的用语。然而,传统琵琶曲中的【文板】乐曲(亦称“文曲”)通常就包括了曲情与速度等多种因素在内的一种统称。因此,此曲最早的速度并不像现在演奏的那样慢,曲情的表现也未有后来那样的细腻与典雅,其曲意与内容还存在着一定的距离。自现代刘天华对旋律加花与速度放慢后,一举颠覆了原来近似无标题的状况,真正地将《飞花点翠》的曲名涵义与曲调内容表现密切了起来,刘氏的功劳实不可没。

4.现按小节分析如下:第1—3小节《瀛谱》《雅谱》《梅谱》均无;《徐谱》有;《赵谱》《樊谱》作2/4拍记谱,=35、40;《周谱》《刘谱》《曹谱》《德谱》作4/4拍记谱,速度标“极慢拍、极慢板”,=40、46,速度也就放慢了一倍。在手法运用上用长轮加推挽指法,节奏稍缓亦较自由些。《赵谱》《樊谱》运用弹挑手法,显然比用长轮速度要稍快些。另外,对于第2小节的3音推挽,现在有改用4音推进挽出,似乎比两次都用3音推进挽出效果更好一些。

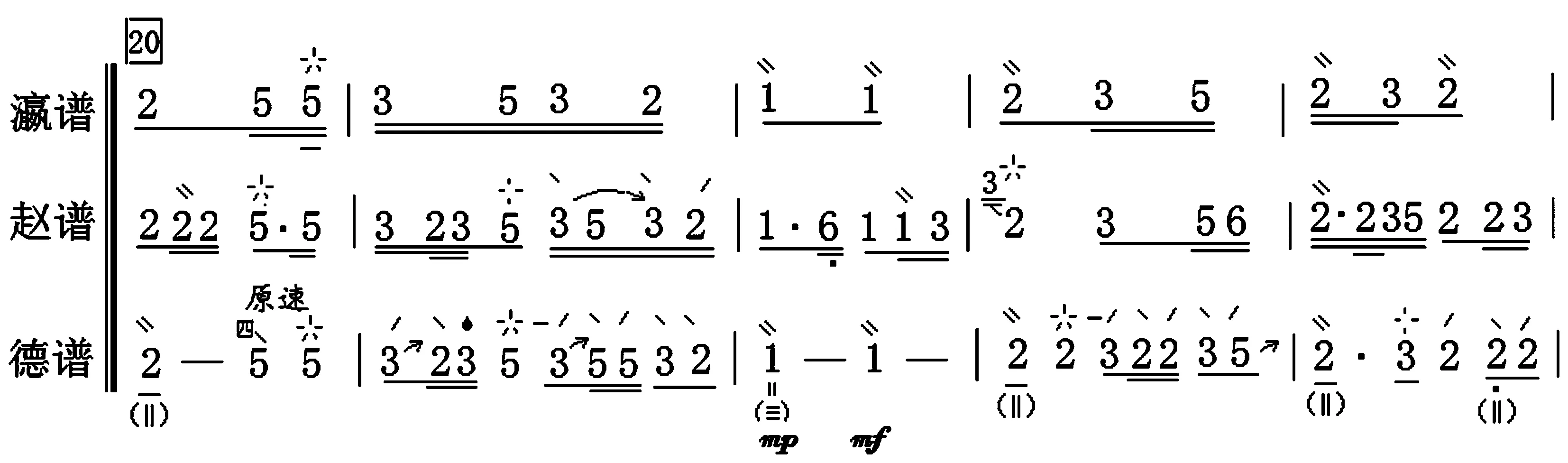

6.第11至12小节的旋律,是全曲最为闪光的地方,我们可以称之为“务头”,也就是在曲文上用“俊语”,曲调上用“彩音”。看来,此曲的这些用法主要是从《刘谱》开始的,即运用了民间所谓“套着走”的手法组合,非常具有活力。后《德谱》前一个泛音用缠弦同音后一个用老弦高八度泛音5,加强了两个泛音的对比,今也有两个全用老弦上的高八度5音,使音色更为透亮。从手法上讲,更主要的就是半轮加挑(一个全轮)的所谓“套”,这样,“弹、泛音(弹)、半轮、挑、泛音(弹)、弹、挑(换音)”七音节奏组合,手法运用非常的顺畅,情绪活跃,富于韵味。这种手法可以说也是从丝竹琵琶演奏上借鉴过来的,也就是在丝竹合奏中笛子通常吹长音的情况下,弹拨乐器就常用这种“套着走”的节奏弹法,不仅填满了旋律空隙,也丰富了整个旋律面。

7.从开始到第16小节是第一段,以泛音结束,具有一种散发出的清新之感。这种结束句的处理,可以说是此曲乃至整个《瀛洲古调》乐曲的显著特点。《德谱》在泛音5的第2个音位上,加用了子弦第6品位5音的吟弦(◆),以增强此泛音的余音,这是一种新的处理方法。当然,有时这种手法视觉效果胜于听觉效果。

8.第17小节至第27小节是第二段,速度稍快,节奏较为紧凑,与旧谱相比其长、短轮的穿插颇为重要,似有一种玲珑、透剔、疏朗的感觉。第27小节《刘谱》以子弦第六品5音,与缠弦同品泛音作 “分”,《曹谱》《德谱》从之,这种用法在传统中很少见。

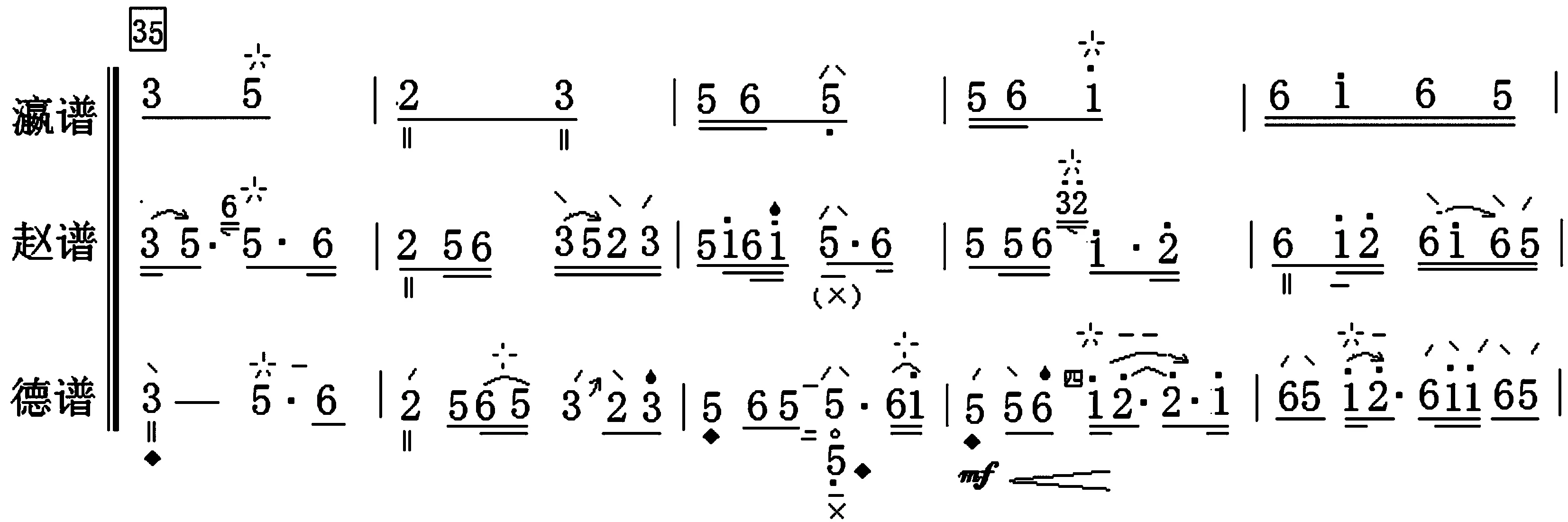

9.第28小节开始,旋律则翻到高音区,但诸谱用音有所不同,一直至第32小节,此段似乎为补充性的乐句,也是结束在高低八度音“分”的手法上,同时,在高音区上多用推挽滑音,为旋律增色不少。至第37小节上再次结束在“分”并用的泛音上,但自《刘谱》后两处都用了十六分音符连接音的方式,与下面乐句相接。

12.第53小节从《瀛谱》开始就已经出现了4音,这是一种下属调式交替的对比运用,很有效果。但是,《徐谱》《赵谱》则没有运用这种调式交替变化,显然是事出有因的(见下曲《美人思月》)。

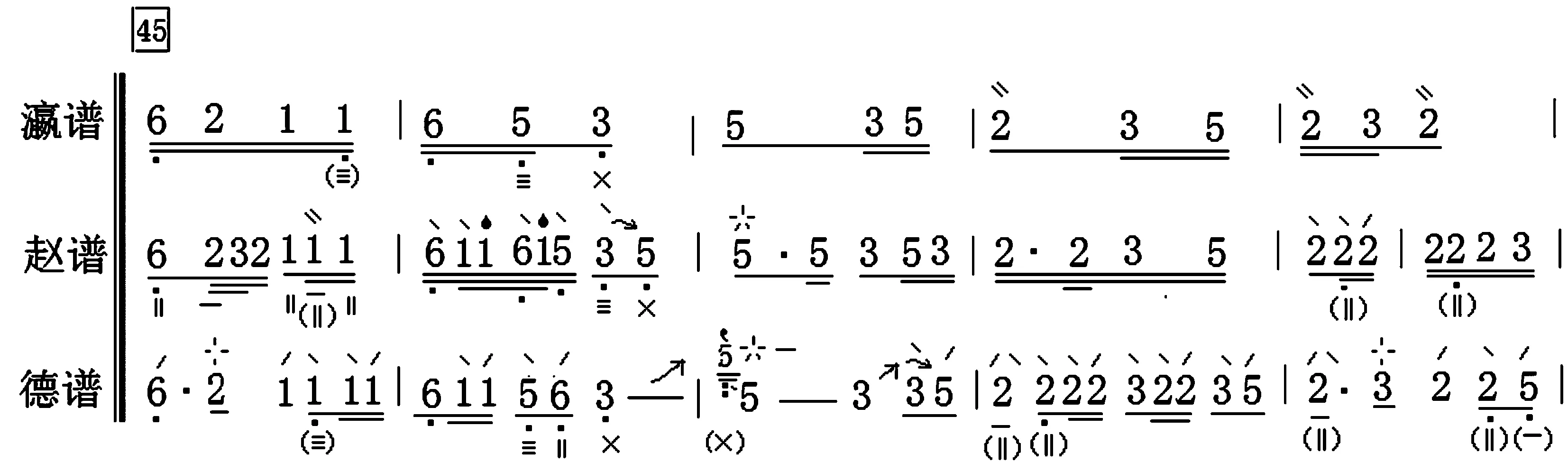

13.上面一大段到第55小节告一段落,同样用6、5两个泛音作结,空泛而清新。而后,基本上也是重复前面的乐句。到了第60、61小节,运用了较强力度的两个双音,而后,重复了第41、42小节的做法,运用大幅度的推挽音加长轮演绎,又将旋律推向了一个小高峰,取得了极好的艺术效果。而对于第61小节的推挽音,现也有改3音为4音推进的,这样旋律似乎更为顺畅、舒展。接着,旋律进入低音区并给予强调,使之余音绕梁、回味无穷。

总之,自刘天华演奏后此曲才真正出现了生机,使之成为了一首内容与形式相一致的、优秀的琵琶文曲。而刘德海又在曹安和演奏谱(实为刘天华演奏谱)基础上,从音色、音量、节奏、节拍处理以及手法的组织与出新等方面,体现出了当代演奏传统琵琶文曲的最高水平。

飞花点翠