谈清代所探黄河源头的今地释证

2023-04-23苗鹏举

苗鹏举

(复旦大学历史地理研究中心,上海 200433)

黄河是中华民族的母亲河,历史上多有对黄河探源,唐代的侯君集、李道宗、刘元鼎,元代的都实,明代的宗泐等都到过黄河源。清代也非常重视河源问题,“有清首重治河,探河源以穷水患”(1)赵尔巽等: 《清史稿》卷一二六《河渠志》,中华书局1977年版,第3715页。,一定程度上揭示了探源黄河的初衷。有清一代,官方三次探源,对河源的了解超过以往,相关论著和地图成就更是斐然。现代学者解读这些论著和地图主要聚焦于清代所探河源阿尔坦河的今地考证,研究成果主要有项立志、董在华的《黄河河源查勘记》《黄河河源初步研究》(2)项立志、董在华: 《黄河河源查勘记》,《人民日报》1953年1月21日,第2版;董在华: 《黄河河源初步研究》,《科学通报》1953年第7期。,傅乐焕的《关于黄河河源的问题》(3)傅乐焕: 《关于黄河河源的问题》,《科学通报》1954年第10期。,黄盛璋的《论黄河河源问题》《再论黄河河源问题》(4)黄盛璋: 《论黄河河源问题》,《地理学报》1955年第3期;黄盛璋: 《再论黄河河源问题》,《地理学报》1956年第1期。,祁明荣主编的《黄河源头考察文集》(5)祁明荣主编: 《黄河源头考察文集》,青海人民出版社1982年版。,董坚峰的《关于黄河河源问题》(6)董坚峰: 《关于黄河河源问题》,《人民黄河》1979年第3期。,钮仲勋的《黄河河源考察和认识的历史研究》(7)钮仲勋: 《黄河河源考察和认识的历史研究》,《中国历史地理论丛》1988年第4辑。,等等(8)关于清代探源背景和目的研究,还有刘惠的《乾隆朝重构黄河河源的实践与国家认同》(《清华大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期)、《1782年阿弥达奉命勘察黄河河源史实考》(《中国历史地理论丛》2019年第1辑),文中采纳较主流观点,将乾隆探源的阿尔坦河认为今卡日曲。李新贵梳理了黄河河源图绘制的历史谱系(《黄河河源绘制体系的初步研究》,国家图书馆古籍馆: 《文津学志》第5辑,北京图书馆出版社2012年版);孔庆贤、成一农针对古籍中刻本“黄河图”进行了整理,对《黄河全图》的形成进行了分析(《古籍中所见“黄河全图”的谱系整理研究》,《形象史学》2019年第2期);成一农、陈松从知识史的角度考察了“重源伏流”说是中国古代关于黄河河源的认知(《中国古代的河源图研究——基于知识史的一些解读》,《学术研究》2020年第6期)等。。抛开清代黄河“伏流重源”说(9)从知识史角度看,黄河“伏流重源”说长期占据主流认知,清代官方组织的探源行为也仅仅局限于伏流出露的位置。本文讨论的“河源”虽指伏流之后之“河源”,但从地理认知角度,笔者认为清代对伏流之后之“河源”的科学探索虽附会到“伏流重源”的经典认识,但不妨碍当时对现河源的科学认识。,分歧在于清代河源是今约古宗列曲还是卡日曲。1949年以来几次黄河探源的推进,对阿尔坦河所在的学术分歧一度成为热点,但至今没有明确结论。《中国历史地图集·清时期》中“青海”图将“河源”作为河流标注,“阿尔坦河”作为其一条支流标注,这值得商榷。本文尝试从清代探源及所绘制地图的考证入手,对该地区历史地图的绘制进行再探讨,以就教于方家。

一、 清代前期黄河探源及其河源认识

清初对河源的认识承袭明旧。据李新贵考证,康熙探源之前以星宿海为河源(10)李新贵: 《黄河河源绘制体系的初步研究》,国家图书馆古籍馆: 《文津学志》第5辑,北京图书馆出版社2012年版,第114—132页。,多见于古籍刻本涉及黄河的插图,如黄宗羲的《清代疆域政区全图》(11)李孝聪: 《欧洲收藏部分中文古地图叙录》,国际文化出版公司1996年版,第16—17页。。清代官方组织的明确有探源性质的活动共三次,都在康乾时期,分别为康熙四十三年(1704)拉锡、舒兰等,康熙五十六年(1717)楚尔沁藏布、胜住,以及乾隆四十七年(1782)阿弥达等主持的探源,三次探源使清廷对河源的认识达到了新的高度,形成了官方对黄河源的地理认知。

关于康熙四十三年的拉锡、舒兰探源,《清史列传·舒兰传》中有明确记载。舒兰,姓纳喇氏,满洲正红旗人。康熙四十三年三月,命同侍卫拉锡探黄河源,谕曰:“河源虽名古尔班索里玛勒,其实发源之处,人迹罕到。尔等务直穷其源,察视河流。”(12)王钟翰点校: 《清史列传》卷一二,中华书局1987年版,第829页。可见当时康熙已知黄河源名称为“古尔班索罗谟”(13)按: 前引“古尔班索里玛勒”在《清圣祖实录》记“古尔班索罗谟”,为音译地名,本文以《清实录》为准。。拉锡、舒兰九月回奏称:

臣等遵旨于四月初四日自京起程,五月十三日至青海,十四日至呼呼布拉克,贝勒色卜腾札尔同臣等起程前行。……(六月)初九日至星宿海,蒙古名鄂敦塔拉,登山之至高者视之,星宿海之源,小泉万亿,不可胜数。周围群山,蒙古名为库尔滚,即昆仑也。南有山,名古尔班吐尔哈,西南有山,名布胡珠尔黑,西有山,名巴尔布哈,北有山名阿克塔因七奇,东北有山,名乌兰杜石。古尔班吐尔哈山下诸泉西藩国名为噶尔马塘,巴尔布哈山下诸泉名为噶尔马春穆朗,阿克塔因七奇山下诸泉名为噶尔马沁尼,三山之泉流出三支河,即古尔班索罗谟也,三河东流入扎陵泽。(14)《清圣祖实录》卷二一七“康熙四十三年九月丁卯”条,《清实录》第6册,中华书局1985年版,第196页。按: 该文献中出现的“鄂敦塔拉”为音译地名,下文其他文献中有不同用字的写法,皆指该地。

从拉锡、舒兰等回奏的内容看,此次探源确定了黄河源为星宿海以上三条河,分别是北面的噶尔马沁尼、中间正西方的噶尔马春穆朗、南面的噶尔马塘,这三条河名“古尔班索罗谟”,即河源,东流入扎陵湖。“古尔班”即蒙古语“三”的意思,关于古尔班索罗谟的含义,乾隆时期的《钦定西域同文志》里有记载,“古尔班索里玛勒郭勒,蒙古语索里玛勒,水岔也,三河发库尔坤山,汇流入扎楞淖尔。……今考黄河自库尔坤山东出为古尔班索里玛勒,三河合而东流又三百里始入扎楞鄂楞两淖尔”(15)〔清〕 傅恒等: 《钦定西域同文志》,《四库全书荟要》第97册,世界书局1985年版,第301页。。《中国少数民族史辞典》中“三河”条也有较为详细的解释: “三河,黄河河源三河交汇处。蒙古语称古尔板,藏语称索尔马,叠称‘古尔板索尔马’,意为三河。”(16)高文德主编: 《中国少数民族史辞典》,吉林教育出版社1995年版,第46页。总之,古尔班索罗谟,即拉锡等对星宿海以上三条河的统称。舒兰之后写有《河源记》(17)〔清〕 舒兰: 《河源记》,张羽新主编: 《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第51册,学苑出版社2003年版,第327页。一篇留世,对河源的记载与回奏基本一致。

第二次探源主要发生在康熙五十六年。据冯宝琳考证,康熙《皇舆全览图》至少有五个版本(18)近年又在北京图书馆发现一种彩绘康熙《皇舆全览图》的分省分地区图,参见韩昭庆: 《康熙〈皇舆全览图〉与西方对中国历史疆域认知的成见》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2015年第6期。关于康熙《皇舆全览图》的版本,由于留下草图较多,有的为全图,有的为省域图和地区图,可参考白鸿叶、李孝聪: 《康熙朝〈皇舆全览图〉》,国家图书馆出版社2014年版,第83—102页。,其正式编纂始于康熙四十七年(1708),木刻本初成于康熙五十六年,西藏及蒙古等地绘制简略。(19)冯宝琳: 《康熙〈皇舆全览图〉的测绘考略》,《故宫博物院院刊》1985年第1期。为绘制《皇舆全览图》青海西藏部分,基于当时政治和宗教等方面考虑,康熙没有派传教士而是派曾在蒙养斋受过数学训练的喇嘛楚尔沁藏布兰木占巴及理藩院主事胜住前往青海西藏测量地形。(20)孔令伟: 《钦差喇嘛楚尔沁藏布兰木占巴、清代西藏地图测绘与世界地理知识之传播》,《历史语言研究所集刊》第92本,历史语言研究所2021年版。嘉庆《大清一统志》冈底斯山条记载,“康熙五十六年遣喇嘛楚儿沁藏布兰木占巴、理藩院主事胜住等绘画西海、西藏舆图……使臣测量地形,踰河源,涉万里,如履阶闼,一山一水,悉入图志”(21)嘉庆《大清一统志》卷五四七《西藏》“山川”条,《续修四库全书》史部第624册,上海古籍出版社2002年版,第669页。。受康熙五十六年准噶尔侵藏影响,测绘人员仓促测量西藏后,于康熙五十七年(1718)抵达成都绘制地图。康熙五十七年六月十三日,时任四川巡抚年羹尧上奏康熙帝时称“前奉钦差于卫藏等处画图喇嘛楚尔齐母藏布拉木占木巴(即楚尔沁藏布兰木占巴)等已从打箭炉至成都,现在绘画《御览全图》,大约六月内可以告竣,齐图回京”(22)中国第一历史档案馆编: 《康熙朝满文朱批奏折汇编》第8册,档案出版社1984年版,第167页。。可见此次青海西藏的测绘成果当在康熙五十八年(1719)寄至北京,成为《皇舆全览图》增订青海西藏部分的基础。这次测绘成果也体现在这版及之后的康熙《皇舆全览图》上。

对于康熙《皇舆全览图》河源地区所绘河流,文字描述最详细的是乾隆时期齐召南的《水道提纲》,其对清后期河源图的绘制影响也最大。黄盛璋对齐召南参加的乾隆续修《大清一统志》及其负责的青海部分进行考证,认为《水道提纲》编写的黄河条河源部分主要吸收了康熙五十六年喇嘛楚尔沁藏布探源的成果。(23)黄盛璋: 《黄河上源的历史地理问题与测绘的地图新考》,祁明荣主编: 《黄河源头考察文集》,第18—51页。其黄河条称:

黄河源出星宿海西,巴颜喀喇山之东麓,二泉流数里合而东南名阿尔坦河,南流折而东有小水自西南来会,又东折而北而东而东南流,有乌哈峰泉水自西南来会,又东有拉穆托罗海山水自南,有锡拉萨山水自北俱来会,又东有七根池水自北来会,又东流数十里折东北流百里至鄂端塔拉,即古星宿海,元史所谓鄂端诺尔也,自河源至此已三百里。星宿海于群山围绕中平地有泉千百泓并涌,望若列星,阿尔坦河自西南来皆汇。阿尔坦河东北会诸泉水,北有巴尔哈布山西南流出之一水,南有哈喇荅尔罕山北流出一水,来会为一道(土人名此三河古尔班索尔马),东南流注于查灵海。自海东南流出五十里有一水合三河,自南来会,与东南来之喀喇河并,东北为鄂陵海。(24)〔清〕 齐召南: 《水道提纲》卷五《黄河》,张羽新主编: 《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第51册,第388—389页。

与康熙四十三年拉锡探源相比,可得出结论: 黄河源于古尔班索尔马三河中(北、中、南三河)的中间一条,名阿尔坦河(25)阿尔坦河为蒙古语的翻译,其意为“金黄色的河”。,三河在星宿海相汇;阿尔坦河是自西南流入星宿海;阿尔坦河汇聚多条河流,其中包括北面的湖水七根池(26)七根池作为此次探源的重要标志之一,其满文为“Cihei Noor”,又译为“齐黑淖尔”。水。

第三次探源发生在乾隆四十七年。由于黄河在河南青龙岗漫口合龙未就,加上章嘉呼图克图奏报“河神素来灵应”和“康熙、雍正年间,曾因堵筑工程差官至西宁,虔申祈签得以蒇工”的经验,乾隆遣大学士阿桂之子乾清门侍卫“阿弥达驰往西宁,同留保住并章嘉胡土克图之弟吹卜藏呼图克图恭诣河源致祭”(27)《清高宗实录》卷一一五一“乾隆四十七年二月丙戌”条,《清实录》第23册,第425页。。据刘惠考证,阿弥达等到青海后,青海蒙古王、贝勒、公、扎萨克等纷纷迎接,请圣主万安,郡王索诺木多尔济、恭桑车凌自愿跟随来叩头(28)⑦ 录副奏折: 乾隆四十七年四月十一日,阿弥达《奏报遵旨到青海祭祀黄河之神完毕折》,中国第一历史档案馆藏,档号: 03-0189-2923-041。转引自刘惠: 《1782年阿弥达奉命勘察黄河河源史实考》,《中国历史地理论丛》2019年第1辑。,可见这次探源是以祭祀为主。关于这次黄河探源的情况,阿弥达回奏称:

奴才等从鄂敦他拉出来,详细查看三条小溪,从北面的、中间的流出来的水色全绿,从南流出的水色黄。因此奴才等立刻沿着这条小溪迎面行走四十余里,水浸入地下干涸了。奴才等仍旧沿着河道行走二十余里,复见黄水,迎面走了近三十里,到达通往西藏的大路旁边的噶达素齐老地方,看见西山脚,从二泉流出黄水,现在流出来的虽然细小,但是夏秋流水河道明显又宽又大,询问蒙番,此河叫阿勒坦郭勒。为此奴才等复详细查看二泉交汇处,流出来的水色黄,而且河道中的土、泥全黄。奴才等以为把这也当作黄河河源,让呼图克图按照鄂敦他拉的祭祀方式诵经,也虔诚祈祷、磕头祭祀。⑦

关于此次探源,《湟中杂记》中也有较详细的记载:

(阿弥达)四月初三日至“鄂敦他拉”,即星宿海东界……初六日望祭玛庆山。查看鄂敦他拉,共有三溪流出,自北面及中间流出者,水系绿色,从西南流出者水系黄色。即沿溪行走四十余里,水遂伏流入地,随其痕迹又行二十余里,复见黄流涌出,又行三十里至噶达素齐老地方,乃通藏之大路。西面一山,山根有泉流出,其色黄,询之蒙番等,其水名阿勒坦郭勒,此即河源也。(29)〔清〕 文孚: 《湟中杂记》,张羽新主编: 《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第36册,第354页。

此次探源,阿弥达最终将黄河河源、鄂敦他拉的四方,阿拉克淖尔、车库淖尔进行粗略绘画,贴黄签,进呈皇帝。(30)录副奏折: 乾隆四十七年三月十日,阿弥达《奏报到西宁祭黄河之神等事折》,中国第一历史档案馆藏,档号: 03-0189-2919-018。转引自刘惠: 《乾隆朝重构黄河河源的实践与国家认同》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。后经多次修改,最终体现在《黄河源图》和《钦定河源纪略》中。据刘惠考证,由于阿弥达等发现新的河源,乾隆皇帝针对此次探源的态度有从主祭河神到强调探源的转变过程,所绘地图也经过多次贴签修改而最终形成(31)关于贴签修改,最明显的是《星宿海河源图》上的红签修改,参见黄盛璋: 《黄河上源的历史地理问题与测绘的地图新考》,祁明荣主编: 《黄河源头考察文集》,第18—51页。,所绘内容亦有重新构建河源的意味存在(32)刘惠: 《乾隆朝重构黄河河源的实践与国家认同》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。。

乾隆在《钦定河源纪略》的上谕中对这次探源也有其阐述和看法:

乾隆四十七年七月十四日内阁奉上谕,今年春间,豫省青龙岗漫口合龙未就,遣大学士阿桂之子乾清门侍卫阿弥达前往青海,务穷河源告祭。河神事竣复命并据按定南针绘图具说呈览,据奏,星宿海西南有一河,名阿勒坦郭勒,蒙古语阿勒坦即黄金,郭勒即河也。此河实系黄河上源,其水色黄,回旋三百余里穿入星宿海,自此合流至贵德堡,水色全黄,始名黄河。又阿勒坦郭勒之西有巨石,高数丈,名阿勒坦噶达素齐老,蒙古语噶达素,北极星也,齐老,石也,其崖壁黄赤色,壁上为天池,池中流泉喷涌,酾为百道,皆作金色,入阿勒坦郭勒,则真黄河之上源也。其所奏河源颇为明晰,从前康熙四十三年,皇祖命侍卫拉锡等往穷河源,其时伊等但穷至星宿海,即指为河源,自彼回程复奏而未穷至阿勒坦郭勒之黄水,尤未穷至阿勒坦噶达素齐老之真源,是以皇祖所降谕旨并《几暇格物》编星宿海一条,亦但就拉锡等所奏以鄂敦他腊(星宿海)为河源也,今既考询明确,较前更加详晰,因赋河源诗一篇叙述原委。(33)〔清〕 纪昀等: 《钦定河源纪略》卷首《上谕》,张羽新主编: 《中国西藏及甘青川滇藏区方志汇编》第51册,第2页。

可以看出,乾隆明确指出康熙时期拉锡等所探之源为星宿海,而黄河真源为星宿海西南的阿尔坦河。根据以上材料,此次探源可以得出结论: 黄河正源为阿尔坦河,其为出星宿海北、中、西南三条支流中西南的一条;认可康熙时所探河源为星宿海;黄河正源阿尔坦河在通藏大道旁,且源出阿勒坦噶达素齐老。

以上为清代三次黄河探源记录的主要文字材料,虽然材料形成时间不同,且记载的都是相对位置,但对比当时绘制的舆图及文献可以发现不同时期记载的三条河流还是有一定可比性的。通过对比,三次探源相同之处在于发现星宿海地区有北、中、南三条河流流出(34)为行文方便,后面简称这三河流为“三河”。,不同之处在于拉锡等认为星宿海以上这三条河皆为河源;康熙《皇舆全览图》及其继修者齐召南则认为三河中间一条为阿尔坦河,自西南流入星宿海,为黄河源,并记载上游多支流,且北有七根池水注入;乾隆时期探源认为三河中西南一条色黄,为阿尔坦河,且靠近入藏大道,为黄河源。

二、 清代舆图中的黄河源

清代绘有黄河源的舆图甚多,总体来讲,按时间可分为当时探源所绘舆图和清中后期对黄河源标识的舆图。现就尚存主要涉及黄河源的舆图进行分析,以窥清代对河源的认识。

(一) 清代三次探源期间所绘舆图中的黄河源

据拉锡等探源所绘舆图目前学界认为主要有三种,即《星宿海河源图》(35)曹婉如等编: 《中国古代地图集(清代)》图版15《星宿海河源图局部》,文物出版社1997年版。由于图面不是太清晰,详细绘制内容可参见张小锐: 《康熙年间黄河探源与河源地图》,《中国档案》2014年第2期。《黄河发源图》(36)现藏于中国第一历史档案馆。图可参见张小锐: 《康熙年间黄河探源与河源地图》,《中国档案》2014年第2期。和福克斯版康熙《皇舆全览图》中的16号《河源图》(37)现藏于美国国会图书馆。美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/resource/g7820m.gct00265/?sp=16&q=kangxi。。考察三图图面内容,可见三图皆标有“黄河源”及“三河名固(孤)尔班索尔马”两个地名,虽然后两图都标有“阿尔坦河”,但其明显不属于“固(孤)尔班索尔马”所指三河之一,而是从西南方向直接流入查灵鄂模(今扎陵湖)(38)按:“查灵鄂模”为音译地名,下文其他文献中有不同用字的写法,皆为该地。的另外一条河流。就其所标黄河源来看,与拉锡等探源所描述河源情景较一致,反映了拉锡等第一次探源的成果。值得说明的是福克斯版康熙《皇舆全览图》16号《河源图》,汉语图名与其9号图相同,但绘制内容不一样,且16号图的德语图名后加括号标注“Alt”,德语意为“旧的”,侧面说明其反映的是早期拉锡等探源的内容,被收进了福克斯版《皇舆全览图》。

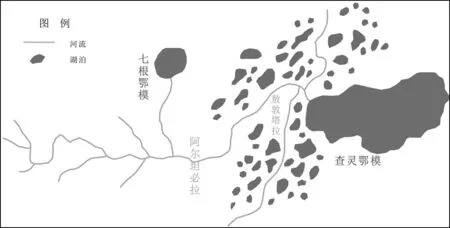

楚尔沁藏布等所探河源成果及其继承者齐召南的《水道提纲》黄河条河源部分,主要体现在康熙五十八年及之后版本的《皇舆全览图》上。由于《皇舆全览图》版本众多,现就铜板康熙《皇舆全览图》(39)汪前进、刘若芳整理: 《清廷三大实测全图集——康熙皇舆全览图》五排四号、四排四号,外文出版社2007年版。五排四号和四排四号上的河源部分和福克司版康熙《皇舆全览图》9号《河源图》进行说明,如图1所示。

图1 据福克司版康熙《皇舆全览图》9号《河源图》绘制资料来源: 美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/resource/g7820m.gct00265/?sp=9&q=kangxi。

这两个版本的康熙《皇舆全览图》河源部分都反映了楚尔沁藏布测绘的成果,福克斯版属于康熙五十八年复刻本,铜板可见关外地区用点线表示道路,应属于修订复镌版,为康熙五十七年之后的版本。(40)白鸿叶、李孝聪: 《康熙朝〈皇舆全览图〉》,第83—102页。两图对比,虽然铜板上只标注了一个满语地名“Odun Tala”(鄂敦他拉),但两图查灵海西面河源部分的河流分支是一样的,能够清晰看出河源为中间一条,且其北部皆有湖泊水注入。比照齐召南对《水道提纲》黄河条河源部分的描述与图面内容完全一致,即河源为三河中的中间一条,名阿尔坦河,且支流多。

图2 《河源图》部分资料来源: 美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/item/gm71005135/。

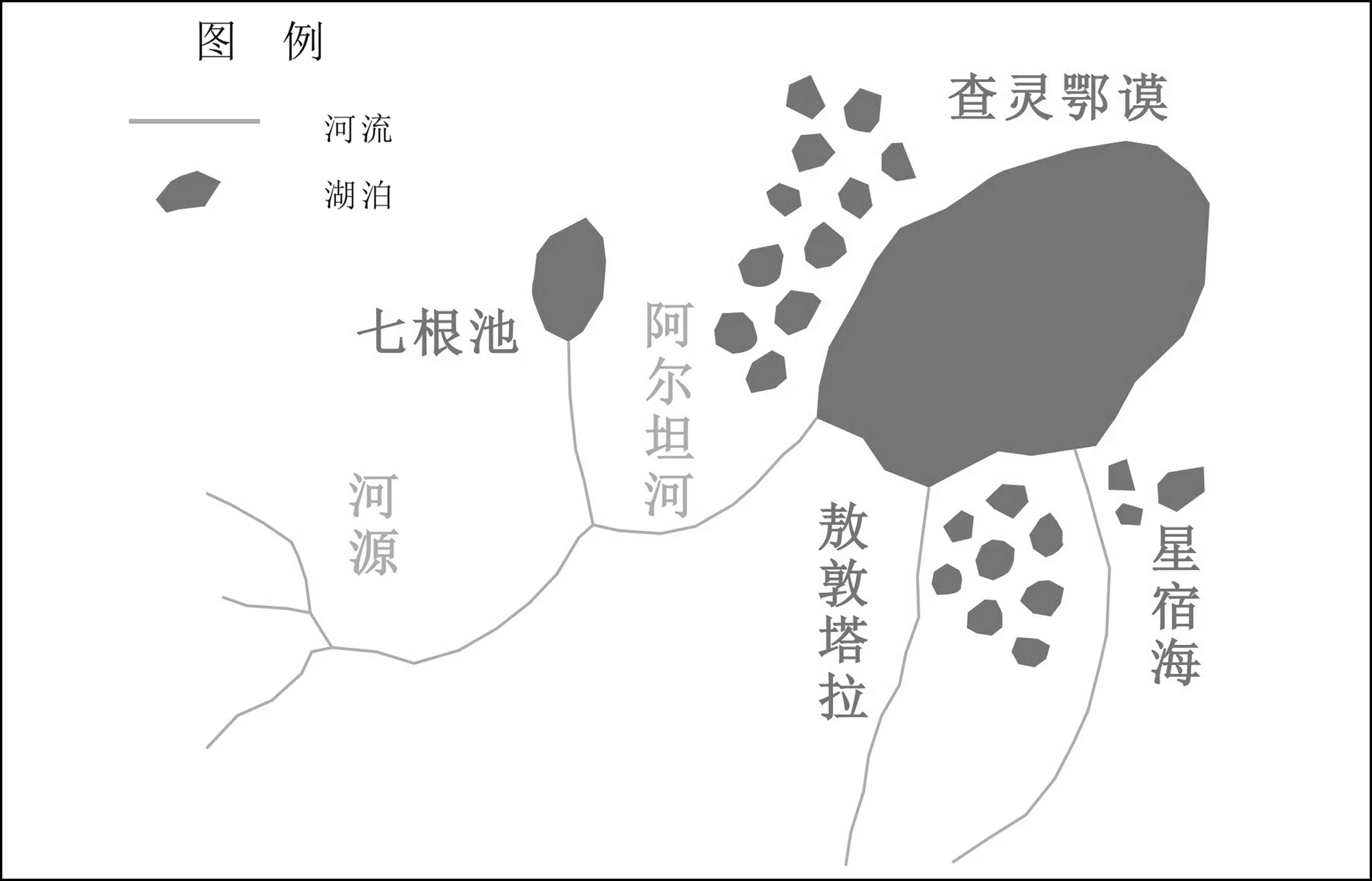

乾隆时期阿弥达探源主要体现在《河源图》及《钦定河源纪略》的附图上。如图2所示,《河源图》采用的是上南下北的绘制方法,虽然将扎陵湖错绘为阿拉克淖尔,但星宿海所出三河却非常清晰,西南方河流称阿尔坦郭勒(即阿尔坦河),且绘有其源头噶达素齐老和天池,反映了阿弥达探源对黄河源的认识。抛开“伏流重源”说,值得注意的是《河源纪略》里的附图《河源全图》(41)〔清〕 纪昀等: 《钦定河源纪略》卷一《河源全图》,《影印文渊阁四库全书》史部第336册,台湾商务印书馆1982年版,第13页。和《阿勒坦郭勒重源图》(42)〔清〕 纪昀等: 《钦定河源纪略》卷二《阿勒坦郭勒重源图》,《影印文渊阁四库全书》史部第336册,第29页。关于阿勒坦河的表示截然不同,《河源全图》中的阿勒坦郭勒与《河源图》中所绘一致,即星宿海西南方的河流标为阿勒坦郭勒,与阿弥达所探一致。但《阿勒坦郭勒重源图》却将阿勒坦郭勒标注在三条流入星宿海的中间一条上,虽然也标注了阿勒坦噶达素齐老,但在阿勒坦河诸多支流中还标注了北面的齐黑淖尔(七根池)支流,明显是对康熙《皇舆全览图》和齐召南《水道提纲》黄河源部分的继承。此外,雍正《皇舆十排全图》(43)汪前进、刘若芳整理: 《清廷三大实测全图集——雍正十排图》六排西三、七排西三。六排西三、七排西三河源部分对黄河源的绘制继承了康熙《皇舆全览图》的绘法,将三河中的中间一条作为河源,标出“Altan Bira”(阿尔坦河)及其北面湖泊“Cihei Noor”(七根池),而成图于乾隆二十五年(1760)的《内府舆图》(44)汪前进、刘若芳整理: 《清廷三大实测全图集——乾隆十三排图》九排西二、十排西二。九排西二和十排西二的河源部分却仅绘制了阿尔坦河一条河,没有任何支流,又在北方绘出了齐黑淖尔并标了湖名,可以推测其认定的河源应该跟楚尔沁藏布等测绘的成果一致。

综上所述,抛开黄河“伏流重源”说,清代三次探源的成就基本都有地图对应。楚尔沁藏布等探源对河源的认识是对拉锡等的补充,而阿弥达则与楚尔沁藏布等产生了不同认识,认为阿尔坦河为流出星宿海中的西南一条。从图的流变看来,雍正《皇舆十排全图》和《钦定河源纪略》中的《阿勒坦郭勒重源图》是对楚尔沁藏布等探源成果的继承。由《钦定河源纪略》一书中存在两幅不同的河源图可初步判断,乾隆钦定的探源成果并没有完全掩盖康熙时期楚尔沁藏布等的探源认知。

(二) 清中后期所绘舆图中的黄河源

清中后期主要地图绘制的黄河源反映了其时对三次探源的认识及看法,一定程度上代表了清代的河源观念。涉及的地图大致分为两类,即官方绘制地图和私人绘制地图。

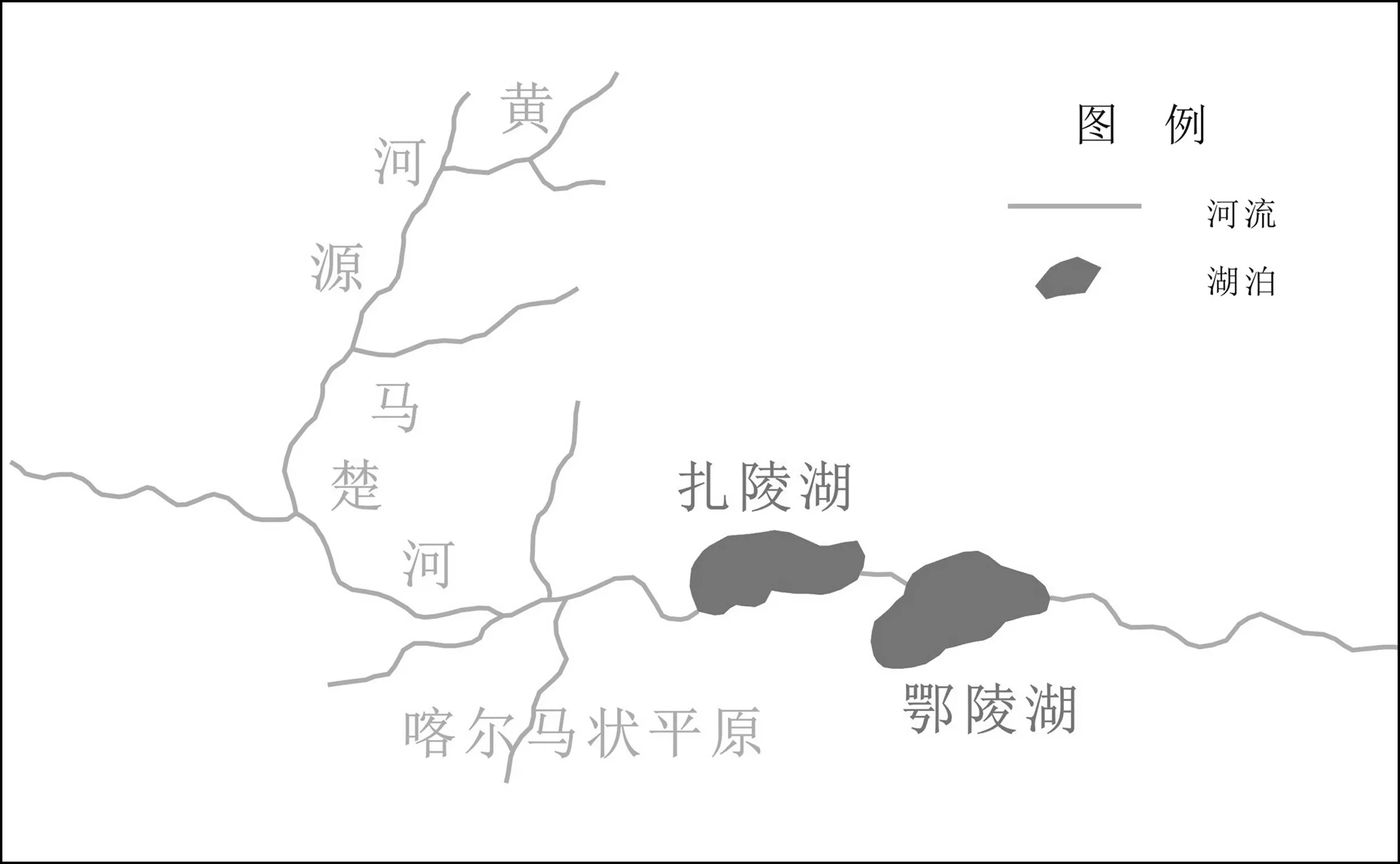

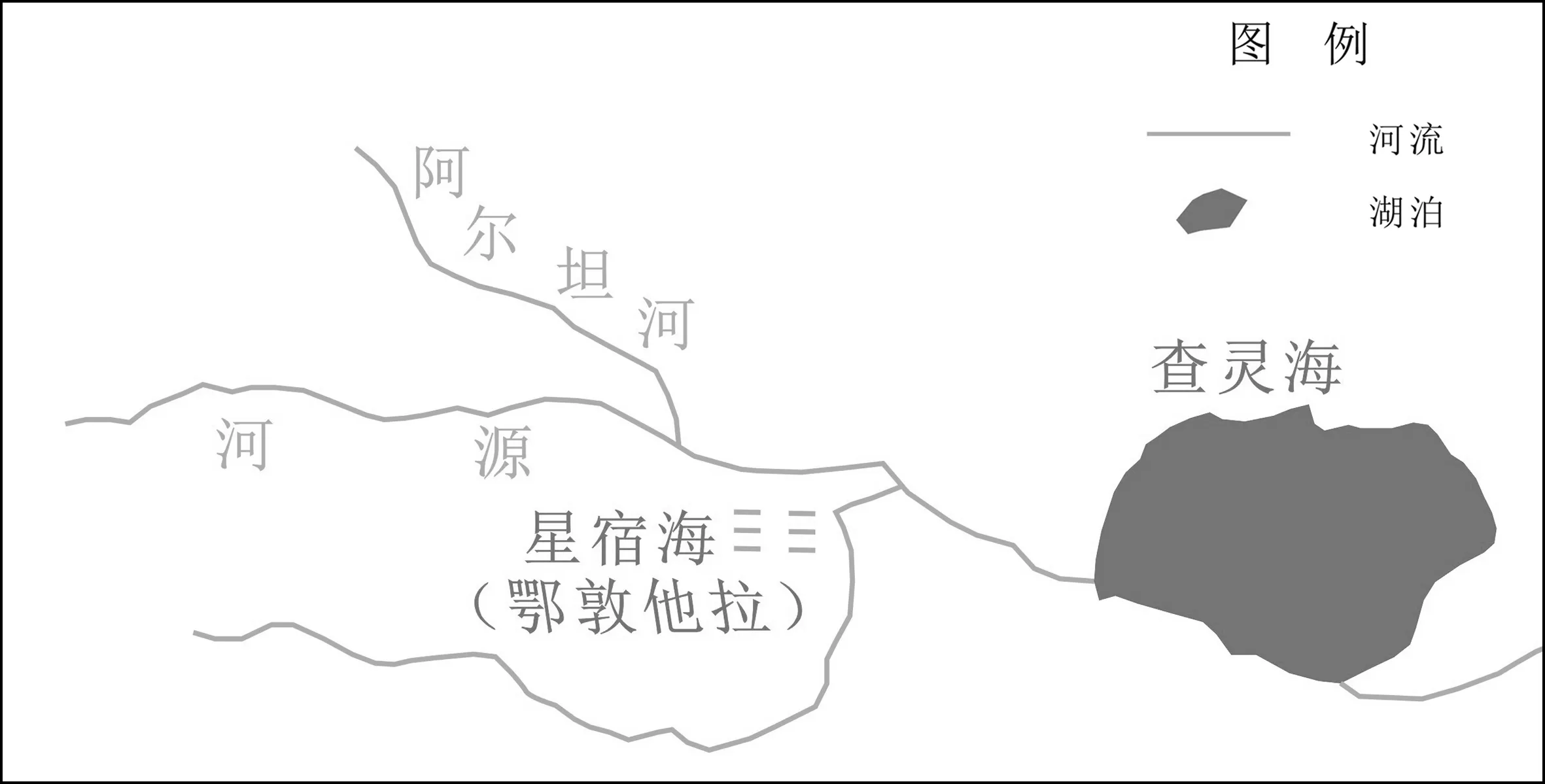

乾隆之后,反映河源的地图主要为嘉庆《大清一统志》的《青海厄鲁特图》,光绪《大清会典舆图》(45)光绪《大清会典图·青海图六》卷二一六《舆地七十八·青海图六》,《大清五朝会典》第22册,线装书局2006年版,第2208页。及在民间流传较广的湖北官书局编《大清一统舆地全图》中的《嘉峪关外安西青海合图》(46)湖北官书局编: 《大清一统舆地全图》,湖北官书局1864年版,美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/item/96685940/。,李兆洛等的《皇朝一统舆地全图》(47)〔清〕 李兆洛编,〔清〕 董祐诚绘: 《皇朝一统舆地全图》,道光十二年(1832)本,美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/item/gm71005054/。,《大清帝国全图》的《青海西藏》,以及窦脱勒依绘,时任驻俄公使胡惟德编译的1904年的《西藏全图》等,部分如图3—图5所示。

图3 据《青海厄鲁特图》河源部分绘制资料来源: 嘉庆《大清一统志》卷五四六《青海厄鲁特》,《续修四库全书》史部第624册,上海古籍出版社2002年版,第637页。

图4 据《大清帝国全图》第25图《青海西藏》黄河源头部分绘制资料来源: 《大清帝国全图》第25图《青海西藏》,商务印书馆1905年版。

图5 据《西藏全图》黄河源头部分绘制资料来源: 窦脱勒依绘,胡惟德译《西藏全图》(1904),美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/item/2007628530/。

就以上所涉黄河源地图分析,可见清代中后期所绘地图,除清末《大清帝国全图》外,河源部分皆绘有阿尔坦河及其北面支流七根池(48)有的图绘有湖泊但未标名字,如《嘉峪关外安西青海合图》和《皇朝一统舆地全图》。水。入星宿海的河流中,阿尔坦河属于中间一条(49)嘉庆《大清一统志》中《青海厄鲁特图》虽然绘制简单,但从进入星宿海的河流看,其阿尔坦河并非阿弥达探源认定的西南方向流入的阿尔坦河。,并被标为河源。就阿尔坦河北面支流七根池水和进入星宿海的位置看,这些图主要继承了康熙楚尔沁藏布等的探源成果。值得注意的是,除《青海厄鲁特图》之外,图在河源西面皆标了噶达素齐老峰,该山名明显是对乾隆阿弥达探源成果的继承。初步得出,单就河源地区河流来讲,除清末《大清帝国全图》之外,时人所绘制的地图主体继承了康熙楚尔沁藏布等探源成果。

此外,胡惟德译《西藏全图》河源部分标注了黄河源、阿克坦河(应为阿尔坦河,当误标)、马楚(玛曲)、齐黑淖尔(七根池)、克尔马唐河(50)按: 拉锡等探源称“噶尔马塘”,为其探源成果三河中的南面一条。、噶达素齐老山和鄂敦他拉。外交官胡惟德在图例里称,其翻译时“增修地名,悉从中国旧籍,以免纷歧,旧籍所无者,译其土音”(51)窦脱勒依绘,胡惟德译: 《西藏全图》(1904),美国国会图书馆网[2021-11-25],https://www.loc.gov/item/2007628530/。。因而,虽说该图为法国人窦脱勒依所绘,实际反映了以胡惟德为代表的清人的河源观念。河源地区的这些地名是参考中国古籍添上去的,单从地名讲,是继承了康乾时期的三次探源成果。图中河流应为窦脱勒依绘制,主河流入星宿海的方向和湖泊水支流存在明显继承了楚尔沁藏布等的结果,黄河源应为该河流,即胡惟德所标“阿克坦河”。但胡惟德却将北面进入星宿海的河流标“马楚”,且标为黄河源;标图中主河“阿克坦河”(阿尔坦河),有湖泊水齐黑淖尔汇入;标南面汇入星宿海的河流为“克尔马唐河”。可见其认为黄河源是汇入星宿海三河中北面的一条,且为马楚(玛曲)。这里面矛盾甚多,但可确定胡惟德认为黄河源名为“玛曲”,而非“阿尔坦河”,从北面进入星宿海地区,可能胡惟德将黄河源标错了。

1905年绘制的《大清帝国全图》将北面流入星宿海地区的河流标为“玛曲”,且认定为黄河源,黄盛璋认为此图河源全无根据(52)黄盛璋: 《论黄河河源问题》,《地理学报》1955年第3期。,但从胡惟德译《西藏全图》看就不奇怪了。此图黄河源的绘法可能与胡惟德译的《西藏全图》不无关系。

三、 清代所探黄河源头的今地比定及历史地图绘制

通过对清代主要文献及舆图中黄河源的分析,可初步认为康熙、乾隆三次探源中,楚尔沁藏布等是对拉锡等的发展,阿弥达等则提出了一种不同的河源认知。虽然乾隆对阿弥达所探河源进行了钦定,但未完全掩盖楚尔沁藏布等的成果。清代中后期对黄河源的认识主要继承了楚尔沁藏布等的探源成果,这在之后的方志中也多有体现。清末康敷镕的《青海地志略》就记载较为详细,指出“黄河,源出阿尔坦河,在朵甘思西极边,巴颜喀喇东麓,南合乌喀纳峰、拉母拖罗海山之水,北合西拉萨拖罗海山泉及七根池诸水,东北流至鄂敦他拉,在西宁西南边外千一百十四里。又东北流,合三河为一,东南注查灵海,又东南入鄂灵海”(53)〔清〕 康敷镕: 《青海地志略》,成文出版社1968年版,第41页。。这种观念继承可能与齐召南《水道提纲》黄河条河源部分的翔实记载和广为流传有关。其他官方材料多较简单,如嘉庆《大清一统志》载:“黄河,源出青海之极西境,自西域回部罗布淖尔伏流重发,名阿尔坦河,流入鄂敦他腊。”(54)嘉庆《大清一统志》卷五四六《青海厄鲁特》,《续修四库全书》史部第624册,第650页。光绪《大清会典图》载:“黄河自罗卜泊伏流至青海西南噶达素齐老山复出,是为黄河重源,曰阿尔坦河,东流为鄂敦他拉海。”(55)光绪《大清会典图》卷二一六《舆地七十八》,《大清五朝会典》第22册,第2213页。总之,康熙楚尔沁藏布等的探源成果在清代的影响应更大,接受程度更高。

从清代三次探源的直观描述看,三次结论皆认识到有流出星宿海的北、中、南三条河,不同的是楚尔沁藏布等认为从西南流入星宿海的三河中从中间流出的是阿尔坦河,阿弥达认为三河中南面这条河为阿尔坦河。目前学界多数认为楚尔沁藏布所探河源阿尔坦河为今约古宗列曲,阿弥达所探河源阿尔坦河为今卡日曲。论证的依据是今黄河源图,他们认为这三条河即今从星宿海地区流出的北、中、南河流,亦即扎曲、约古宗列曲、卡日曲。

首先,通过文献“出星宿海北中南三河汇合”无法确定今河。由于文献描述较简单,若仅仅以出星宿海(古代星宿海范围不确定,不同探源者的认识也不一致)三条河来断定对应今日哪条河流值得商榷。黄河源地区河流密布,在视觉中出现北中南三河汇合的点不止一处,因此,通过这样的方法不能推定这三条河即今扎曲、约古宗列曲和卡日曲。其次,通过“西南流入星宿海”的记载无法断定今河。楚尔沁藏布等认为阿尔坦河最终西南流入星宿海,从今图上看,西南流入星宿海最可能的是约古宗列曲的西南方小支流,但这与该河其他记载更不符,因此无法判定。若将其认定为今卡日曲,又不符合出星宿海为中间一条河流流出的条件,且其上游与文献记载也不一致。阿弥达提到,其共行走90里,所探河源为出星宿海三条河中西南方向的一条,今卡日曲长190千米左右,如此,阿弥达探源也只可能走到卡日曲某支流上,并不完全是今天认识的卡日曲。再次,通过河流颜色和“伏流”也无法断定。据董坚峰考察,今玛曲(约古宗列曲)沿岸有很多黄土覆盖,洪水期和解冻期河水因黄土流失为黄色,反而与阿尔坦河的名称含义相符。卡日曲流经第三纪红土层,洪水期水色发红。平、枯水期皆为清水,黄、红、清随水文情况而变,一次查勘所见也不足以判断,至于伏流,两河也皆有。(56)董坚峰: 《关于黄河河源问题》,《人民黄河》1979年第3期。因此,以阿弥达探源所称河水黄色和伏流确定为今卡日曲也值得商榷。最后,通过入藏大道同样无法断定今河。康熙《皇舆全览图》和雍正《皇舆十排全图》河源部分绘制采用的都是康熙楚尔沁藏布的探源成果,其河源部分皆绘有入藏大道,与阿弥达探源所述靠近入藏大道一致,且清代的入藏大道在局部区域更可能有多条路线。综上所述,依据简单直观的描述将古代河流与今河进行比定是非常困难的,仅依据以上材料,难以判断康熙、乾隆时期所认定的河源阿尔坦河具体指今天的哪一条河流。

不过,德国人台飞(Albert Tefel)对黄河源的探索是进一步认识此问题的绝佳材料。徐氏在《黄河最上游》中“黄河之发现”和“星宿海”条记载:

1907年8月18日,台飞氏到最西之真正黄河源头,地当广数公里向斜谷中……又有无数无出口水潭散布,其中最大之湖状盆地,流出一极狭小溪,宽只一步,惟深及一公尺。河源之准确地位,经定为北纬35°6.5′,东经96°4′。由河源极端浑圆山形区内之孤独白石灰岩处以望,黄河上游,蒙名为索罗马(Soloma)者,蜿蜒流行而东,又号阿尔坦郭勒(Altan Gol)。源东五十余公里内,北岸有三大支流自西南来会,离源最近一支,台飞至其上游,而未竟其流。同距离内由西南来会诸水皆小。原野向东俞开展,其间砂岩小邱与山耸峙,为数无穷,台飞氏以为此项辽原,有类填满之大湖然。又东约四十公里许,有楚尔莫扎陵水(Tsulmo Tsaring Chu)由西南流注,会口以下二三公里,即星宿海鄂博(Obo-Odontala—4 310公尺),同时北岸亦有大水来会,由此至扎陵湖二十公里余间,殆无支流。(57)徐近之: 《黄河最上游》,《地理学报》1948年第2—4期合期。徐氏自注,据Albert Tefel, Meine Tebetreise; Gunther Kohler, Der Hwangho: eine physiogeosraphie。

虽根据描述不能准确判断为今哪条河流(58)黄盛璋认为“左尔莫扎陵水”为今卡日曲,参见黄盛璋: 《论黄河河源问题》,《地理学报》1955年第3期。,但其河源坐标与今河源坐标对比相差无几,通过坐标的一致性,加之北岸来水会口至扎陵湖20千米,可以确定台飞所探河源在今约古宗列盆地内,该盆地内今河以约古宗列曲(玛曲)为主流,初步认定台飞所探河源即今玛曲(或为玛曲其他支流,但主干应无误)。由于其所探河源名称“索罗马”(Soloma)、“阿尔坦郭勒”(Altan Gol),以及流入扎陵湖前有南北两大支流的情况,与康熙楚尔沁藏布探源描述的阿尔坦河有一致性,是清代康熙黄河探源成果与现在河源之间较为有效的联系,虽然河流名字可能附会,如清代黄河积石山以南皆可称玛曲,阿尔坦河、索罗马应亦如此,但应可以基本认定康熙楚尔沁藏布所探河源阿尔坦河即今约古宗列曲(玛曲)。

谭其骧主编《中国历史地图集·清时期》中“青海”图绘制时,或由于缺乏对当时黄河探源成果的深入研究,如何标注河源成为一个问题。该图标注了“河源”和“阿尔坦河”,河源作为河流标注在约古宗列曲上,阿尔坦河标在约古宗列曲的一条西北方向汇入的支流上,如图6所示。本文考证可知,清代阿尔坦河作为河源是确定的,但“青海”图反映的是嘉庆二十五年(1820)的黄河河源,时间较接近的是嘉庆《大清一统志》的《青海厄鲁特图》(图3),其中河源的画法也是将河源和阿尔坦河画在了一起。因此将阿尔坦河作为河源支流进行绘制显然不妥。

图6 《中国历史地图集·清时期》“青海”图河源部分示意资料来源: 据谭其骧主编《中国历史地图集·清时期》(中国地图出版社1987年版,第59—60页)绘制。

据上文考证,尽管清代黄河探源所认定的阿尔坦河究竟是今天的哪条河尚不能完全确定,但康熙时期所探河源阿尔坦河可初步判断为今约古宗列曲(玛曲),所以,绘制清时期历史地图时,“河源”二字可模糊处理,标在今约古宗列曲源头附近,如图7所示。

图7 历史地图中清代河源标注建议示意资料来源: 据《黄河河源区域图》绘制(水利部黄河水利委员会编制: 《黄河流域地图集》,中国地图出版社1989年版,第264页)。

四、 结 论

抛开黄河“伏流重源”说,清代对黄河源的描述也并不统一,关于河源的看法大致有两种,一种认为“星宿海”及以上皆为河源,一种认为其源出“阿尔坦河”(蒙古族又称“古尔班索罗谟”,藏族称“玛曲”)。康乾时期的探源对“阿尔坦河”的认识也不一致。乾隆时期编写《钦定河源纪略》,并赋有河源诗,但清后期主要地图对河源地区的描述并没有完全采用其结论,尤其河流部分更多吸取了康熙时期的探源成果。可以说,有清一代,康熙楚尔沁藏布等探得的河源成果、康熙《皇舆全览图》河源部分及其继承者齐召南《水道提纲》黄河条河源部分对清人的河源认识影响最大,一定程度上代表了清人对河源的认知。

现代学者对清代所探河源“阿尔坦河”与今河的对应基本持三种看法: 今约古宗列曲,今卡日曲,或者今星宿海以上河流皆可称“阿尔坦河”。这涉及小范围大比例尺下的水系考证,由于该地区溪流密布,湖泊更多,而清代对河源地区的认识尚不充分,制图尚不严谨,文献描述亦属有限,所以,这方面的讨论其实是难有定论的。

关于清代黄河源的历史地图标注,谭其骧主编《中国历史地图集·清时期》中“青海”图将“河源”作为河流标注,“阿尔坦河”作为其一条支流标注的方法显然不妥。“河源”在历史地图上或可不标注,在图说中进行说明。若是标注,可模糊处理放在今约古宗列曲源头地方,在明确指代内涵的同时,也可模糊指代其附近一片区域。“阿尔坦河”可标注在今约古宗列曲上,且可标为“阿尔坦河(玛曲)”,虽不太严谨,但也是采取一种观点,即认同今水利部黄河委员会认定的约古宗列曲为黄河正源的说法。

致 谢本文在撰写过程中,韩昭庆教授提出了修改意见,在此致以诚挚感谢。