国家现代农业产业科技创新中心建设现状及发展建议

2023-04-18于辉刘现武

于辉, 刘现武

(中国农业科学院,北京 100081)

农业科技创新是第一驱动力[1-3],是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要支撑[4],在农业经济增长中发挥着重要作用[5-7]。从20世纪90年代以来,我国致力于把高新技术成果向农业领域转移,通过创办农业高新技术开发区、科技园和现代农业示范区等,加快现代高新技术在农业领域的应用。这些农业园区在促进主导产业发展、加速产业要素集聚、创新产业生态打造等方面成效显著,但科研与产业衔接不足始终是阻碍创新成果顺畅转化的瓶颈。2013年,习近平总书记强调,要舍得下气力、增投入,注重创新机制、激发活力,着重解决好科研和生产“两张皮”问题,真正让农业插上科技的翅膀。为此,2016年中央一号文件明确提出要建设现代农业产业科技创新中心(以下简称“农业科创中心”)。按照中央决策部署,截至目前已经在南京、山西太谷、成都、广州和武汉建设了5个国家级农业科创中心。

农业科创中心作为国家农业科技创新体系的重要组成部分,以促进科技经济深度融合、培育农业高新技术企业、引领产业升级和提高农业产业竞争力为主要功能,是贯通农业科学到技术、技术到产品、产品到市场“全链条”的农业科技创新实践载体与产业服务综合体。农业科创中心旨在统筹谋划科技和产业发展,搭建产业、企业、人才、金融、科技等要素深度融合的平台,有利于促进科技与产业深度融合。与其他类型科技园区在示范引领作用[6]、科技投入产出效率[8]、科技资金投入模式[9]等热点问题得到普遍重视不同,农业科创中心作为相对年轻的载体,相关研究较少,对其开展功能性、系统性研究,对推动其发展、促进科技成果转化具有积极意义。

强化农业科技和装备支撑、完善科技创新体系、强化国家战略科技力量、优化配置创新资源、统筹推进国际科技创新中心和区域科技创新中心建设是提升国家创新体系整体效能的重要任务之一,当前如何进一步激发农业科创中心创新动力、促进农业科技成果持续转化值得关注。为此,本文基于5个国家级现代农业产业科技创新中心的实践,梳理创新经验,剖析发展中亟待解决的难题,并提出相应政策建议,对促进国家农业科技创新体系发展完善具有现实意义。

1 国家农业科创中心建设现状

1.1 农业科创中心概况

自2016年以来,国家根据区域科技创新发展需要,陆续在南京、山西太谷、成都、广州和武汉建立了5个国家农业科创中心,不断集聚区域创新要素,带动了区域科技创新能力的培育和发展。

1.1.1 南京国家现代农业产业科技创新中心 南京农业科创中心成立于2016年,是全国批复建设的首家、也是目前华东地区唯一的农业科创中心。南京农业科创中心已集聚近10个院士团队,打造全国唯一的农业集群式院士创新基地,累计引进和签约企业217家,申请专利227件,联合新希望集团、中信农业、苏美达等成立总规模17.8亿元的产业基金;中心构建多个信息化应用系统及应用场景,建成多功能信息技术共享实验室、信息化管理平台等,提出“1(信息化基础设施)+1(农业农村大数据中心)+2(制度体系+技术体系)+3(数字农业+数字社区+数字农服)+N(多个信息化应用系统)”数字乡村建设顶层框架,在扩大农业信息化技术应用范围、推动农业发展提质增效方面成效显著。

1.1.2 太谷国家现代农业产业科技创新中心 太谷农业科创中心成立于2017年,以有机旱作和功能农业(功能食品)2大定位。中心建成8个院士工作站和国内最大的藜麦基因库,承接了18个国字号试点,有42个省级以上重点工程实验室和工程技术研究中心;在种植、养殖2大产业实施技术集成示范12个,累计示范应用面积0.8万hm2,带动周边应用0.93万hm2,规模养殖场示范应用4个,带动56个规模养殖场应用,已成功打造现代种业、功能食品及农产品精深加工、农业生物质、智慧农业与高端农业装备制造、中医药5大产业集群,已入驻高新技术企业42家,特色产业集中度明显提升。

1.1.3 成都国家现代农业产业科技创新中心成都农业科创中心成立于2018年,主要面向四川及西南地区现代农业发展,聚焦数字农业、休闲农业、功能农业3大主导产业。中心借助四川相对成熟的“10+3”农业产业体系,以农业产业功能区(园区)为支撑、以产学研合作为纽带,培育支柱产业集群,引进深圳易瑞生物、中环易达等几十家农业龙头企业;构建“研发+投资+运营”一体化运营新机制,积极推动企业与科研团队联合开展科技研发和成果转化项目,依托成都市级农产品公用品牌“天府源”,构建农产品品牌孵化平台,开展优势特色农业品牌的推介。

1.1.4 广州国家现代农业产业科技创新中心 广州农业科创中心成立于2018年,立足广东、辐射南方11个省区,以现代种业、智慧农业、科技转化孵化为主导产业。中心旨在打造“汇聚”农业科技要素资源的大媒介,“综合”引领全要素流动交易、市场匹配的机制创新和制度创设的孵化器,搭建了农业科技成果转化服务平台、涉农要素一体化“科创数字港”交易平台,完善交易配套全链闭环要素体系建设,解决“科学家”和“企业家”交易前对接、交易中服务、交易后孵育的全链条需求。目前入驻高水平科研团队51个,高科技企业74家,高质量基金9个,成立合作企业2家。

1.1.5 武汉国家现代农业产业科技创新中心 武汉农业科创中心成立于2020年,是目前华中地区唯一的农业科创中心,聚焦生物育种、动物生物制品和生物饲料添加剂领域。中心配套财政专项资金约8 000万元,孵化涉农企业700余家,其中世界500强企业5家,上市公司15家;累计引进院士团队10个,国家级及部级重点实验室10家、国家级工程研究技术中心3家;依托该中心,接洽荷兰、以色列等代表团对接国际高端农业项目,引进高水平科研团队90个,推动12个重大功能性平台和成果转化项目落地。

1.2 农业科创中心功能分析

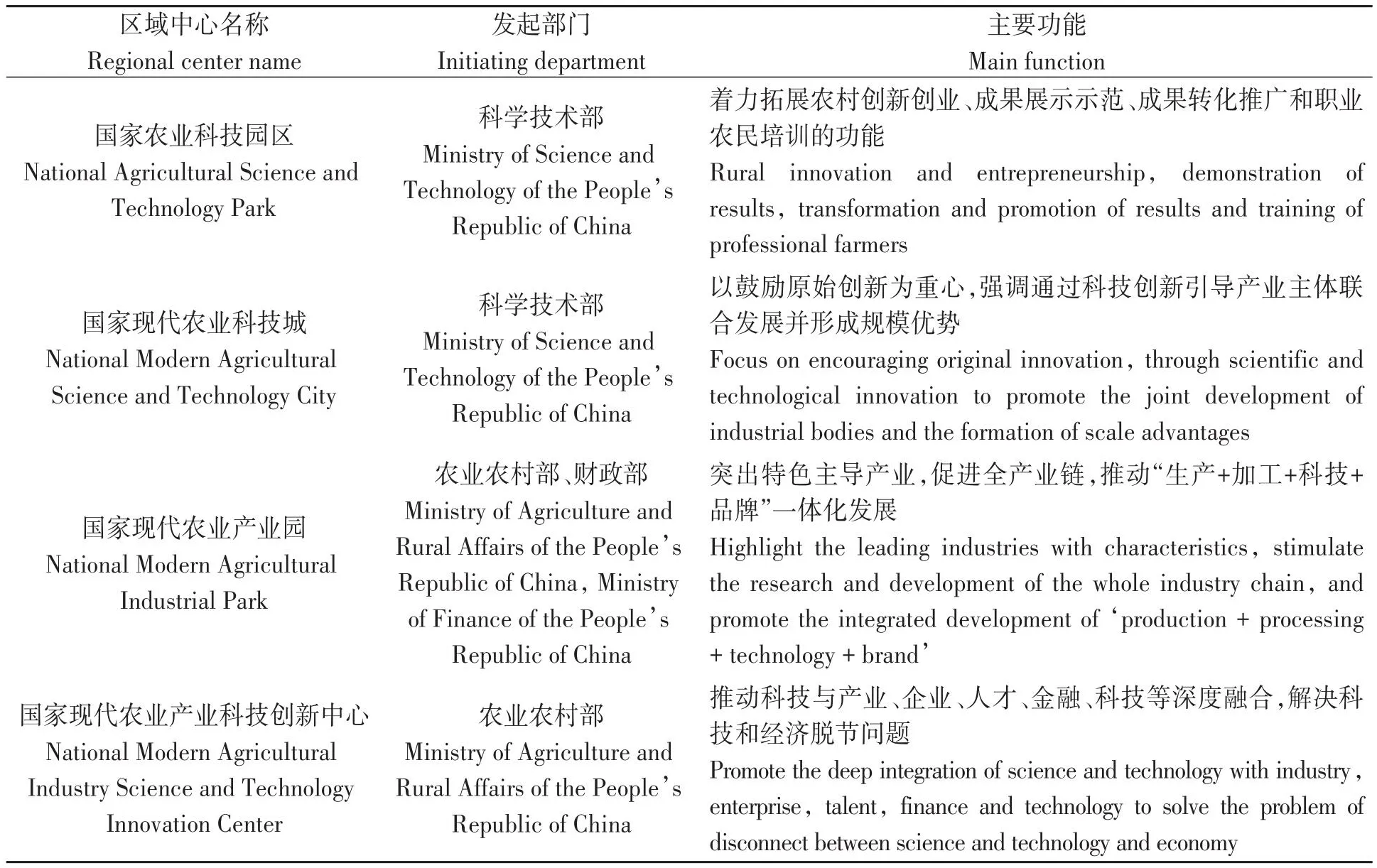

从国内外科技发展的规律和基本经验来看,区域中心是开展农业科技创新、农业新技术示范和成果转化的重要平台,是推动农业科技进步和现代农业发展的重要保障。在农业科技领域,农业农村部、科学技术部、财政部等部委会同地方政府建立了农业科创中心、国家农业科技园区、国家农业科技城、国家现代农业产业园等多种区域中心。建设农业科创中心的根本目的是探索解决科技和经济脱节问题,通过推动科技与产业、企业、人才、金融、科技等深度融合,促进科技经济一体化发展。农业科创中心在集聚创新要素、集成与创新关键技术、培育与孵化优势产业等方面发挥着独特作用,同其他区域中心相比,农业科创中心在功能定位上具有鲜明的特征(表1)。

表1 农业科技领域不同区域中心功能Table 1 Functions of different regional centers in the field of agricultural science and technology

1.3 农业科创中心发展机制

1.3.1 建立了科技要素融合的创新发展机制 农业科创中心是高能级创新载体,一方面着重引进高水平的优势科研团队、高科技的优秀企业、高质量的优秀基金入园进驻,打造科学家、企业家、金融家“三家”融合载体,形成物理空间集聚,使企业家找到有用的成果,科学家找到可转化的企业,金融家找到能投资的热点;另一方面积极开展体制机制创新,通过科技驱动和市场牵引,促进科技、管理、人才、土地等要素集聚,进行科技联合攻关,迸发科技创新活力。成都农业科创中心以成都科技成果所有权改革的全国性探索为契机,不断完善科技与其他要素融合机制,已累计引进农业高新技术企业99家,入驻主体项目105个,引进国内一流科技创新团队94支,引导11支共200多亿元基金参与投资农业科技成果转化和产业孵化。

1.3.2 建立了共建、共享、共用的科技资源利用机制 农业科创中心成立相对较晚,推动其同现代农业产业园、农业科技园区以及现代农业产业技术体系等资源共建、共享、共用,促进“项目统筹”和“多区叠加”,是国家农业科创中心实现稳健发展的必由之路。广州农业科创中心以共享、共建方式,牵头组建农业农村部华南现代生物种业重点实验室,获得配套资金1 800万元;参与建设梅州市梅县区国家现代农业产业园,可获得中央财政资金投入近1亿元;实施广州黄埔区现代农业(农作物)产业园项目,可获得中央和省级财政资金投入近1.5亿元。南京农业科创中心优化实验室和大数据中心共享机制,成功申报4个农业农村部区域公共研发平台,加速形成科研平台共享集聚区。

1.3.3 建立了因地制宜、创新转化的产业培育机制 农业科创中心立足区域性“农业硅谷”的功能定位,根据各地区经济社会发展特点,着重发挥不同区域资源优势,围绕各地特色主导产业开展建设工作,成为区域农业科技创新转化的高地,为当地主导优势产业发展提供了坚实的科技支撑。太谷农业科创中心聚焦有机旱作与功能农业的目标定位,重点打造杂粮、畜牧、园艺3大产业,构建具有黄土高原特色的农业产业有机旱作技术体系,着力打造有机旱作与功能农业新品种研发、功能食品及农产品精深加工、中医药等主导产业集群,引领山西特色现代农业发展。

1.4 农业科创中心存在问题

1.4.1 成果转化市场化机制有待进一步完善 农业科技成果市场化应用是保障农业科创中心可持续发展的关键,目前畅通高效的成果转化市场化机制尚未完全建立。一方面,农业科技成果评价体系不健全,暂未形成权威的技术评估、权属认证等行业评估标准,具有公信力的农业科技成果评价与交易服务机构很少,农业科技成果“价值评估难”和“市场化转化难”。另一方面,成果转化渠道有待拓宽,很多农业科技成果的可应用范围已超越了所在省(直辖市、自治区)地理区域,需要在全国甚至全球范围市场容纳,迫切要求建立更大范围的科技成果转化孵化融通体系。有的中心建设一年半就已经汇聚起了42.7万条技术成果信息,但是95%以上的因为无法评估而陷于难以转化的窘境。

1.4.2 先进要素集聚水平有待进一步提高 建设高水平农业科创中心离不开人才、科技等先进要素的支撑,然而先进要素的集聚水平仍亟待提高。一方面,高端人才尤其是国际顶尖人才数量偏少,受激励机制不足、保障措施不够等条件限制,人才短缺成为制约农业科创中心尤其是中西部地区农业科创中心发展的关键因素。另一方面,入驻园区的国内外领先水平科研机构数量仍然偏少,这些机构“引不来、留不住”问题在部分农业科创中心仍然比较突出,招引国内外优秀农业科技创新关联企业和农业科技服务机构的需求非常迫切。

1.4.3 政府支持力度有待进一步加强 农业科技创新具有公益性、基础性、长期性等特点,需要政府持续稳定支持。然而,同打造“农业硅谷”的目标相比,政府对农业科创中心的支持力度仍需加强。一方面,在基础设施建设、撬动社会资本投资等方面专项财政资金支持不足,制约了中心进一步发展。另一方面,亟需完善管理机制,当前主体责任仍需进一步落实,建设任务仍需明确细化,相关扶持政策需要加快落地。有的农业科创中心虽然已明确组织架构和推进机制,但自身建设发展亟需专项政策和财政预算支持仍有缺口,且部分日常运营管理工作和具体问题解决缺乏责任落实主体。

2 国家农业科创中心发展建议

2.1 探索优化转化机制,进一步提升转化效率

建立市场化的农业科技成果转化机制是促进国家农业科创中心持续健康发展的重要基础。一是以国家、区域性战略需求为导向,集聚力量进行科技攻关,促进科技供给与产业需求紧密结合。二是遵循农业科技创新规律,加快建立农业科技成果评价技术指标体系,为农业科技成果市场转化提供技术支撑,并根据实际运用效果不断反馈优化农业科技成果评价体系。三是强化宣传推广,加强与人民日报、农民日报、中央广播电视总台等全国性媒体合作,广泛运用网络媒体推介优质农业科技成果项目,拓展农业科技创新成果市场转化渠道。

2.2 采取有效激励措施,强化先进要素集聚动力

要大胆创新体制机制,打造良好农业科技创新生态,增强国家农业科创中心先进要素集聚能力。一是加大招商引资、引智力度,制定并出台更加优惠的政策,大力引进高端人才、高科技企业、高水平基金入驻中心。二是积极开展管理机制创新,设计更加成熟高效的工作流程,创新打造知名农业科研机构、优质金融机构和高端科技企业入驻“绿色通道”,营造良好发展环境。三是加强统筹规划,推动国家农业科创中心同中央及地方各类园区、重大项目等统一规划,积极融入当地经济社会发展战略布局,实现政策集成,合力推进先进要素向农业科创中心集聚。

2.3 优化成果转化环境,加大科技产业的政策扶持

国家农业科创中心的持续健康发展离不开政府的大力扶持,更离不开高效地执行和落实。一是多措并举争取财政资金保障,积极协调中央、省、市、县等各级财政部门,拨付专项财政资金以带动其他配套资金投入。二是健全管理体制,围绕产业发展、项目立项、审批等方面进一步完善组织架构,明确责任分工落实,提高管理效率。三是积极主办和参加国家级和省级论坛、峰会、展会等重大行业活动,切实提高农业科创中心在全国的品牌知名度和影响力,形成“以活动促影响力、以影响力促品牌”的良性循环。四是建立有效的任务落实机制,及时进行动态调整,加强督查问效,为科技创新效能的提高打造良好生态环境。

3 结语

国家农业科创中心搭建了科技创新要素与产业发展深度融合的平台,是农业科技创新领域的一项重大制度创设。经过几年来的大力建设,国家农业科创中心建设取得了显著成就,“农业硅谷”效应已初步显现。未来要充分借鉴国内外经验,从建立健全市场化成果转化机制、增强先进要素集聚能力、加大政府扶持力度等方面继续推动国家农业科创中心发展再上新台阶,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国贡献科技力量。