永无乡

2023-04-07

2012 年5 月,北京孟夏的夜晚正是宜人,中央美术学院美术馆的学术报告厅装满热望,人们将目光投注于台上的贝尔纳·弗孔(Bernard Faucon)。为了6 月在中国的首次个展,弗孔提前抵京,与大家见面。这位早已饮誉世界的摄影家腼腆而真诚,郑重解释为什么不希望大家在现场拍摄自己的照片:“这不是作为艺术家的任性与自负,只是因为那位完成了这些艺术的艺术家,已不再完全是我,我只是这些艺术完成过程的见证者。”这样的坚持一以贯之。在摄影家钟维兴的“当代摄影大师肖像”拍摄计划中,弗孔也是戴着公鸡、白头鹰、独角兽等面具出现,照片中的他周身弥散着光晕,仿佛这才是经过显影抽离后的真身。

究竟面具和面孔、虚构和现实,哪个才是本相?对于弗孔来说,界限似乎并不分明。因为他曾经开着车在全法国收集商店里的人体模特,再转卖给艺术圈,所以这些面目模糊的人偶在他的生活中稀松平常。一次,他鬼使神差地给几个人偶拍了几张照片,意外发现能用这种方式复原自己童年时的场景—对于生活的造像不再受现实的束缚,成为理想的再现。“1976 年的夏天就像一支拉满弓的箭”,弗孔曾这样形容那个灵感迸发的时刻,“我清晰地感觉到自己年轻的体内能量喷薄欲出”。

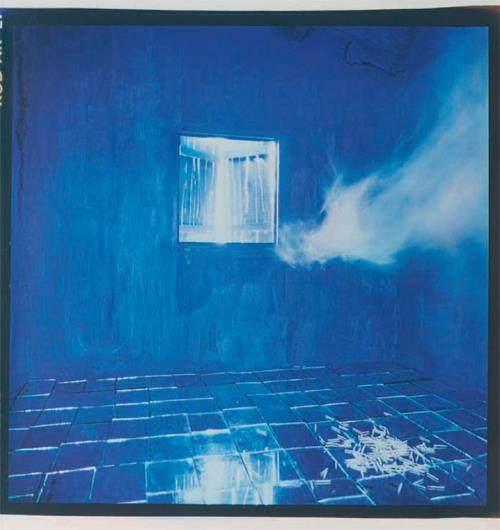

那些没有生命的人偶,那些荒芜的房间,那些已经逝去的时光,在弗孔的照片中似乎被赋予了温热的气息。即便有清秀的少年出现,也带着茫然若失的表情,与人偶难分真虚。画面刻意保留着一种不安,就仿佛生命只是一连串孤立的片刻,提醒我们梦境脆弱,一如照片里浮动的火焰。而弗孔就像詹姆斯·巴里(J.M.Barrle)塑造的彼得·潘一樣,从现实中逃离,守护着让时间停止的“永无乡”。

摄影是精彩纷呈的剧场,上演着永不落幕的悲欢离合。弗孔在其中一次次重置着个人的记忆、经验、情绪,以兼具情感与克制的目光,寻找镜头能够照见的事物与能够表现的事物之间的路径,穿过喧闹的表象和丰盛的浮辞,打开更为广阔、丰富的精神空间。在他的照片里,世界似乎退到了远处,停在了远处,像画一样悬在远处。

从1976年到1995年,弗孔完成了7个主要系列:《悠长假期》《可能变迁的时光》《爱之屋》《金之屋》《偶像与祭献》《书写》《图像的终结》,仿佛是一个个可以连缀的梦,直到记忆中的图像在意识中变得越来越模糊,写满思绪的现实风景却越来越清晰。此时,他决定与摄影作别,开始写作、旅行,似乎应了那句“美好的事物无法久存”。但他对摄影热情依然,近年在中国举办的几次展览都亲自参与,甚至在成都的展厅复刻了幼年的小屋,让这种影像的追忆得以延续。

或许对于弗孔来说,摄影的疆域远远超越具体的时间限定,所以能够在广阔的时空获得延伸的能量。就如普鲁斯特(Marcel Proust)在《追忆似水年华》中说的:“时间看起来好像完全消逝,其实不然,它正与我们自身融为一体。”

我从未受到其他艺术家的启发来创作我的作品。对我来说,创作是实现了自己和图像之间的关系,而不是照片和其他照片之间的关系。另一方面,我不能否认,总的来说,我的想象力受到了已知和喜爱的图像的滋养,尤其是在童年时期。当然,和其他人一样,我也认识亨利·卡蒂埃一布勒松(Henri Gartier Bresson)或大卫·汉密尔顿(David Hamilton)等伟大的摄影师,但我的想象力更多是围绕着绘画形成的。年轻时,我被约阿希姆·帕提尼尔(Joachim Patinir)、彼得·布鲁格尔(PieterBrueghel)、文森特·梵高(Vincent Van Gogh)和勒内·马格里特(ReneMagritte)等知名画家所吸引,也被尤金·加布里切夫斯基(Eugene Gabritchevsky,一位俄罗斯裔生物学家和画家,在原生艺术领域之外并不知名)等不太著名的艺术家所吸引。我的祖母有一本艺术家名录,我小时候经常阅读,上面有一些当地的艺术家我也很欣赏,比如画家路易斯·庞斯(Louis Pons)和路易斯·特拉布克(Louis Trabuc).所以十几岁时,我想成为一名画家,也创作了几幅画,我认为绘画比摄影更有尊严。

我的图像总是在制作之前就构思和准备好的。这段时间不一定很长,但它确实存在。每幅画是从一个想法开始的,我让它在几天或几周内“发酵”,然后通过白日梦和冥想来完善。“随身听”在我想象的时候扮演了一个重要的角色:在步行或坐车时,我边听音乐边构思图像。然后我会准备好布景并做一些测试。一个图像的力量应该经过深思熟虑、精心准备和实际体现的,唯一的闪光点不在于即兴创作,而在于理念和具体化之间的相遇和融合。在梦中的图像和真实图像之间的差距中,所瞥见的东西都被放大了。

在创作中,我感受到了两种截然不同但相辅相成的快乐:想象的乐趣和实现的乐趣。但更重要的是我最終实现和体现自己梦想的感觉最快乐。

对我来说,图片的创作与主题无关。主题不是画面的起源:它是一种复杂的感觉,一种直觉的混合,一种图像的眩晕,一个存在,一个时间的流逝,一个美丽的诞生和消失,一个生命,一个死亡。这只是一个主题。当然,有些照片更具实验性,更具研究性,但它们延续了由感觉而引发的创作。至于审美层面,这一点很重要:内心构想的图像已经是符合自己审美的了,要赋予它实质性的呈现,让它变得可触摸,就必须将它与现实中的真实元素、背景、光线、人物相匹配。真正的美只有在实现中,在将梦想转化为视觉的过程中体现。但是,创造出好看的东西决不能陷入唯美主义:它不仅必须是美丽的,而且必须是美好的,从这个意义上说,图像必须传达一种形而上学的维度,一种我所说的第一次眩晕的视觉痕迹。

这种感觉(而不是主题)总是出现在照片拍摄之前。例如,在夏令营期间的作品《船》(The Ship ),诞生于各种各样的考验:我想让船、海、探险的想法与静止的田野相吻合。一开始,我试着做干冰,然后放弃了,回到极简主义,只用了一条象征海浪的纸丝带。这一想法是在拍摄前三天决定的。

在拍摄前几天或几个小时,镜头就被固定了很长时间:不存在拿着相机在现场走动的情况。当然,我有时会根据布景的布局对框架提出质疑,但大多数时候我都是站着,决定在其中构建场景。场景并不独立于框架,随时可以从各个角度拍摄。

李倩:从1995年你就和摄影告别了,为什么会放弃这种创作方式?之后的这些年有没有想过再重拾摄影的冲动?

对摄影的告别首先是对我的表达方式的告别:我遇到了摄影,我从中看到了表达自己的方式,它持续了一段时间。18 年后,我觉得它结束了,我说了我要说的。这种艺术感与摄影地位的变化不谋而合。我很早就察觉到,我的舞台属于一个已经结束或正在结束的摄影时代。我无法忍受在片场搬运物品,我不再想做这些体力劳动,这些使我在拍摄的过程中已经没有那么快乐了。之后,我在没有任何技术的情况下拍摄了一些空的风景照片,我称之为“时间之后”,但它不再是摄影。今天,和其他人一样,我拍照,但我不再做摄影了。我不再是摄影师了。

现在只有漂亮的照片了。我们正在目睹世界的一种激进的审美化,它既迷人又令人绝望。

多年前,我开始了一个名为《我的道路》(My Routes )的项目,但这不是视频。这是一个将我的生活故事和我在世界各地拍摄的素材结合在一起的创作。这首先是一种文学手段。事实上,我从未真正考虑过视频。这是我新的也是最后的表达方式。当我想到要把我的生活故事呈现给世界的时候,我有一种感觉,那就是我在尝试新的东西。

在我的摄影作品和《我的道路》项目之间,确实出现了一个断裂,在静态和动态之间,在美和现实之间。静态的图像试图创造一种不可破坏的美—完美和决定性瞬间;而动态的图像则捕捉了短暂的世界,这个世界在被创造的过程中,没有技巧。更准确地说,在《我的道路》中,我并没有放弃美。我只是放弃了制作它,而更愿意捕捉它在世界上简单而纯粹的表现。

动态的优势在于,在运动中捕捉现实和它的美,它是一种轻松的方式,无需长时间的准备,无需舞台。困难不再是图像,而是编辑工作。

与其说摄影给我带来了什么,不如说是我用摄影和通过摄影获得的经验。我在生命中的某个时刻遇到了这种艺术形式,通过它,我能够赋予我内心的想象世界以现实呈现,对我来说,这是自我价值和梦想实现的途径。