课程思政在《骨科学》教学实践中的体会

2023-03-29张廷

张廷

“课程思政”的观念已日益深入人心,全国在各个学科逐渐掀起了一股关于“课程思政”的热潮。但目前医学学科“课程思政”的尝试仍处于局部探索,未能形成整体设计,未形成可复制、可推广的整体方案[1-3]。“课程思政”的理念和模式在具体实践中,更倾向于人文学科[1,4]。特别是对医学学科的“课程思政”的理论和实践,都存在空白和短板。对医学学科的“课程思政”不同于人文学科的内在特点和规律缺乏认识。对于医学专业课程,注重以专业技能知识为载体开展育人工作[5-6]。笔者探索初步解决课程思政在《骨科学》教学实践环节中的短板问题;初步解决课程思政在骨科学教学领域的探索空白问题;初步破解在以骨科学为代表的医学专业课程中,践行课程思政的难题。

1 发展沿革

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”习近平总书记的讲话,正是针对了当前我国高校思想政治工作现状而发的。一直以来,高校思政课与其他课程协同育人的格局未能有效形成[7-8]。自2014年起,上海市在教育部指导下,率先在全国开展“课程思政”试点工作[1,4,9]。国家的有关思政教育和课程建设的相关文件对“课程思政”已经有了清晰的顶层设计,对“课程思政”的意义、内涵和重要性也有清晰的表述。学者们也对“课程思政”意义、内涵、价值内核、历史逻辑、制度诉求等进行了深入研究。针对“课程思政”在微观层面的落实,也进行了丰富并有效的实践活动[7-8]。

高校是“课程思政”的主战场[10]。在微观层面,高校课程思政是通过多个学科,如人文、社科、理科、工科、医科等的课程思政实践来实现的[11]。医学学科的课程思政是课程思政全局的重要组成部分。同时也是现代医学对医学生更高职业胜任力、对提高医学生人文素养的必然要求[12-14]。《实施纲要》指出,“发挥专业教师课程育人的主体作用”。《意见》指出,“医学类专业课程要注重加强医德医风教育,注重加强医者仁心教育,教育引导学生尊重患者,学会沟通,提升综合素养”。《指导纲要》指出,“专业教育课程,要根据不同学科专业的特色和优势,深入研究不同专业的育人目标,深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性”。

《指导纲要》也指出“医学类专业课程,要在课程教学中注重加强医德医风教育,着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神,注重加强医者仁心教育,在培养精湛医术的同时,教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位,尊重患者,善于沟通,提升综合素养和人文修养,提升依法应对重大突发公共卫生事件能力,做党和人民信赖的好医生”。医学学科也出现了一些比较成功的范例和试点[15-16]。例如,黄海鹏等从中医药院校工作实际出发,围绕思维转变、体系建立、课程重构、实践反馈等方面提出策略性指导,构建大思政格局,正确引导青年成长成才[17]。

2 基本理念

2.1 尊重骨科学课程的专业主体性

从骨科学课程专业内在特点、内在需求出发,来实现课程思政的融合。骨科学的教学目标是让学生既掌握骨科常见病的诊断与治疗,又具有良好的职业素养和职业精神。骨科学课程不仅要传授骨科学知识体系,让学生掌握学科知识和研究方法,还要发掘骨科学发展历程中所蕴含的科学与人文精神,引导学生树立正确的职业目标,让骨科学教学成为医学生价值引领的重要课堂。必须明确骨科学课程教学的首要目标是学好骨科学的专业知识和技能,不为了形式上的课程思政而混淆主次;同时,明确课程的专业主体性并不会削弱课程思政工作,课程思政是骨科学课程教学质量提高的内在需求。从骨科学课程专业内在特点、内在需求出发,发挥课程思政讲人文、讲思维、讲哲学、讲情怀的优势,避免广告强行植入式的课程思政而使课程变得教条、琐碎凌乱、生硬、过分拔高、枯燥,不仅起到与思政课协同育人的效果,也有助于提高骨科学专业课程的教学质量[18]。

2.2 尊重学生的主体性

从学生认知水平、接受学习特点出发,会讲故事,讲好故事,来实现课程思政的融合。当代学生普遍对枯燥的说教反感;部分学生对课程思政消极对待,学习动机较弱;部分学生理想信念淡化,有一定程度的信仰虚无主义现象。贴近学生的接受习惯和认知特点,不生拉硬套,不以枯燥的面目出现,不雷同、不教条化,力求融合课程思政元素时亲近自然、生动有趣、富有启发性。以“会讲故事,讲好故事”为抓手,在故事设置的生动情境中,向学生传递现实鲜活、逻辑清晰、激荡人心的信息,提升课程的感染力和趣味性。将不断满足学生对更高质量的教育需求作为课程思政改革的出发点和落脚点。不断满足学生的学习性需要、发展性需要和社会性需要,让学生切实感受到教学改革带来的收获和成长,增强对教学改革的认同感。

2.3 尊重教师的主体性

办好课程思政的关键在教师[19],关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。如果教师政治素养高、育人情怀深、教学手段灵活,课程思政的落实和成功可以说是水到渠成的。因此,我们的课程思政试点工作,先挑选有多年党龄、教学热情高、教学口碑好的教师,通过坚强得力的教师团队保障,借助《骨科学》课程思政评价体系和反馈监督机制,来取得初步的经验,再稳步展开推广。

2.4 发展的观点、科学史的角度

有机地梳理骨科学发展历程中具有里程碑意义的知识亮点,这些现有的知识点都是经过反复研究,在不断质疑声中建立、发展起来的。例如,骨科学的诊疗进步日新月异,骨科学的诊疗进步,相当程度上是由内植物的革新和生物力学的进步推动的。骨科众多内植物的革新迭代,例如关节置换、脊柱内固定、四肢内固定等,都适合从发展的观点、科学史的角度来阐释。如用“事物的发展是前进性和曲折性的统一”,来阐释关节置换技术不断成熟和曾经波折的过程,能让学生更深刻地理解当今骨科的学科本质和进展,也能让发展的观点带着印证现实的光辉,更加入脑入心,可以达到专业知识传授和课程思政融合的双重效果。

2.5 唯物辩证法的角度

骨科手术治疗,有别于其他外科手术治疗的显著特点是,大部分情况下,同一疾病对应的手术治疗方式不止一种。同一疾病的不同手术治疗方式的选择,适合依据唯物辩证法的根本规律——对立统一规律来进行阐释。例如颈椎后纵韧带骨化的手术选择,前路手术和后路手术是相互对立的,但前路手术和后路手术都可以用来治疗该疾病的脊髓受压,在特定情况下甚至可以起到相互协同的效果;膝骨关节炎的手术选择,有的治疗方案坚持尽力保全膝关节软骨,有的治疗方案则彻底放弃保全关节软骨,以“推倒重建”的形式来做膝关节摩擦表面的人工重建,两类治疗方式看似相反,实则是膝骨关节炎疾病发展不同阶段的不同应对方式,目的均是保留膝关节功能、改善膝关节疼痛。

3 基本方法

3.1 科学思维方式、人文伦理角度

从科学思维方式、人文伦理角度,爬梳现有《骨科学》课程与思政教育的结合点和契合点,积累思政素材,设计开展思政教育的教学环节,并完成《骨科学》课程思政相关部分教案的编写。医学科学是人文科学与自然科学的结合,其思维方式有明显区别于理工类自然科学的特点[20],思政教育本身的哲学思辨有助于启发临床思维,通过思政的思辨武器在临床及科研实践应用中的“威力”,让学生切实体会并认同思想政治在认识世界过程中的强大作用;医生的职业,要求较高的人文素养、奉献精神和职业操守。通过《骨科学》这样的专业课程主渠道,有机结合思政的伦理教育,更有亲近感、说服力和感染力。

3.2 有机结合、嵌入式

在实际应用中,注重各种教学方法的综合有机结合。习近平总书记说过:“好的思想政治工作应该像盐,但不能光吃盐,最好的方式是将盐溶解到各种食物中自然而然吸收。”在课程思政全局中找准骨科学课程思政的定位,注重与其他课程的课程思政协同、互动,避免出现与其他课程的课程思政选取类似的切入点,避免出现雷同的方式方法,避免为课程思政而课程思政,而使学生产生厌倦抵触的情绪而与课程思政“润物细无声”般亲切自然的教育理念背道而驰。

3.3 利用新兴教学手段

以现代教学理念为引领,利用现代信息化技术,教学相长的教学方式,将“课程思政”引入骨科学的教学过程中。与PBL教学、翻转课堂、微课等新兴教学手段有机结合,以行之有效的课程思政教育方式,在潜移默化中培育社会主义核心价值观。

3.4 利用教学案例资源

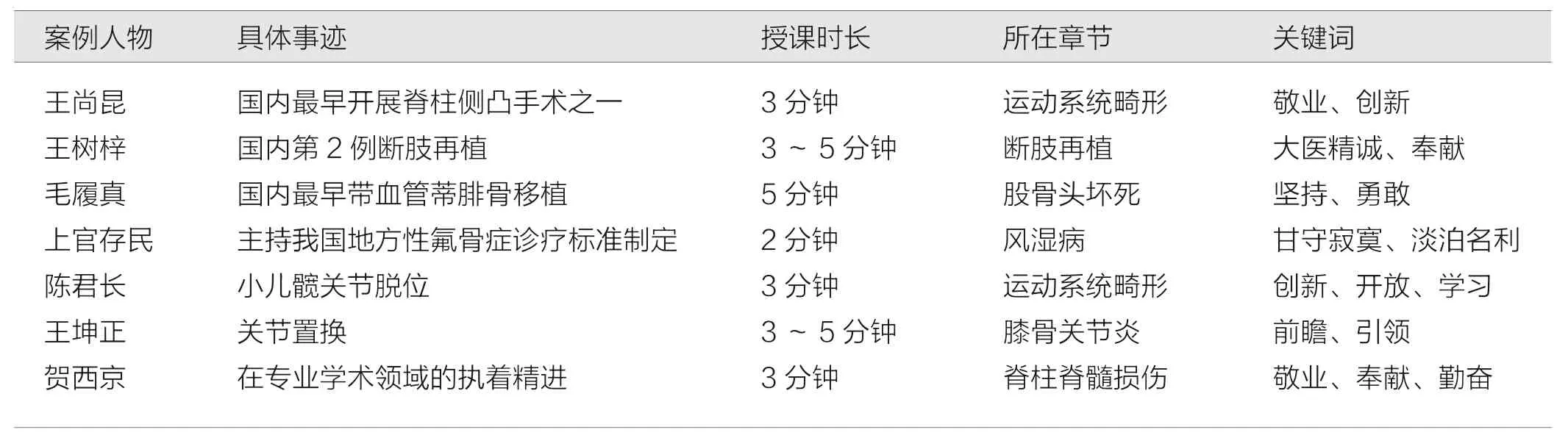

在《骨科学》课程思政的大框架内,发挥教师主观能动性,针对当代学生的特质因材施教,不贪大贪全,不追求宏大叙事,积极探索在实践中行之有效的多种教学方法。利用既有丰富的教学案例资源,挖掘案例资源中蕴含的思政元素,发挥案例的鲜活性和直观性,从学生视角和立场出发,用讲故事的方法,激发学生的兴趣、思考和共鸣。骨科学发展过程中的点滴进步都凝聚了无数医学家们或成功或失败或曲折的经历。梳理骨科学发展过程中优秀科学家、临床医学家的事迹,挖掘他们成功的个性化品质特点或关键点。通过讲述他们的故事,将医学人文精神、科学精神贯穿到整个课程中,培养医学生为人类解除病痛的职业素养,传承大医精诚的医学精神。贴近我院骨科实际,例如我院骨科已故老教授毛履真老师,在当时的历史条件下,锐意创新,克服诸多不可想象的困难,顶住非议和不理解,在国内率先开展带血管蒂腓骨移植治疗股骨头坏死,这种手术方式直到现在都保持了生命力,继续为病患服务。身边榜样的力量是无穷的,更能激发学生奋斗有为、不负韶华的热情和信念;例如我院骨科老前辈上官存民老师,为了救助老少边穷地区的地方性氟骨症,费尽心血,并亲自主持制定了我国地方性氟骨症的诊疗标准(典型案例设置见表1)。

表1 骨科学“课程思政”中相关案例设置

3.5 质量管理理念

基于质量管理的理念,建立《骨科学》课程思政评价体系和反馈监督机制,推动《骨科学》课程思政教学工作不断改善。在课程评价体系、教师授课竞赛的评分标准中设置思政内涵评价指标。在评价主体上,强调评价主体多元化、交互化,如督导评价、学生对教师评价、同行评价、学生自我评价等。针对思政教育的特殊性,将定量评价与质性评价有机结合起来。在评价形式上,综合采用问卷法、访谈法等方法。系统地引导教师积极开展课程思政工作,实施教学全流程的质量控制和保证,及时发现问题、总结问题、解决问题。评价和监督是手段,建立教师对课程思政的认同和使命感是根本。促进教师认识到课程思政处于“传道、授业、解惑”中“传道”的层面,促使教师对个人修养提出更高的要求,促进教师加强自身学习,在“明道”“信道”的路上积极争取进步。

4 结语

课程思政在《骨科学》教学中的探索实践是课程思政全局的重要组成部分,是临床医学教育的必然要求,要精心筹划,稳步推进。骨科学课程思政不是独立于《骨科学》课程以外的课程,不改变目前骨科学的课程构架,不改变《骨科学》专业课程的本来属性;骨科学课程思政是一种教育理念;骨科学课程思政是一种思维方式。以学生、教师为本,充分尊重《骨科学》固有的学科特征。既有理论的高度又有现实的温度,既坚守原则又灵活创新,有机融合,注意总结,并不断提高改进,为培养人才、立德树人起到《骨科学》课程思政应有的作用。