装配式建筑剩余寿命分析研究

2023-03-28徐海峰

徐海峰

(广东天元建筑设计有限公司)

0 引言

住建部行业调查报告显示,中国是世界上建筑体量最庞大的国家,但是全国平均建筑寿命仅为30 年。相比之下,瑞士、美国等欧美发达国家建筑寿命在70~90年,而英国建筑更是长达132 年,百年建筑比比皆是[1]。这显然与我国《民用建筑设计统一标准》规定[2]的建筑设计使用年限相去甚远。

2012 年,中国与日本合作提出“百年住宅”的理念,意在解决日益严峻的短命建筑问题。百年住宅依托SI住宅体系构建,是指支撑体S(Skeleton)与填充体I(Infill)完全分离的住宅建造体系,其核心是空间可变性与标准产业化,以适应全生命周期建筑使用功能,从而达到建筑长寿化的目的[3]。

装配式建筑(Prefabricated Construction),是建筑工业化与现代化的结晶产物,兼具高度标准产业化,有效实现建筑空间可变性的特点,同时亦是绿色低碳化的重要载体,是实现“双碳”目标的重要方式。

欧阳建涛[4]在《中国城市住宅寿命周期研究》中对影响城市住宅的寿命进行分析,并建立了寿命预测模型的计算方法。戴永琪[5]等基于概率分析方法,对影响钢筋混凝土结构建筑的剩余寿命的因素进行总结,并提出其剩余寿命预测模型。国外学者Pearce[6]对影响既有建筑寿命的因素分析,提出符合社会可持续发展观才能延长建筑的寿命。

综上所述,建筑寿命与寿命预测模型的研究在国内外虽有进展,但研究的关注点主要集中在现浇混凝土建筑,对于装配式建筑的寿命分析研究目前尚有不足。因此本文围绕装配式建筑,分析影响装配式建筑寿命的因素,基于概率可靠度建立装配式建筑剩余寿命预测模型,为装配式寿命研究提供理论分析支持。

1 装配式建筑寿命与影响因素

1.1 装配式建筑寿命

自然寿命,建筑在规定的时间内,在正常使用与维护下具有足够的可靠度,完成预定设计功能的寿命。我国《民用建筑设计统一标准》以及《建筑结构可靠度设计统一标准》[7]明确指出:在正常使用下需具备安全性和适用性;在正常维护下需具备耐久性。

功能寿命,是指建筑按既定设计意图达到使用者的预定功能需求的目的,是建筑持续性能的呈现。当建筑由于种种因素导致不能满足使用者的预定功能需求时,也就意味着建筑的功能寿命结束。

社会寿命,作为建筑寿命的延伸,建筑的存在因人与社会的发展而发生改变,城市的规划、国家的政策都会决定建筑的社会寿命,反映建筑的可持续发展的效应。

1.2 影响装配式建筑寿命因素

1.2.1建造质量对装配式建筑寿命影响

建造质量包括设计阶段的合理性与施工阶段的质量安全性,对装配式建筑的自然寿命有着决定性的影响。建筑行业由于兼具知识集约型与劳动密集型的双重属性,导致了从设计、施工、运维管理全周期是一个交融复杂的过程。设计的合理性与前瞻性,决定了建筑与环境的协调性,结构安全可靠性,建筑维修与保养的难易性。施工技术措施的先进性与管理组织可靠性,决定了建筑完成质量的好坏,抵抗不利因素耐久性能的高低。

1.2.2功能适用性对装配式建筑寿命影响

功能适用性是以使用者需求为核心,建筑功能价值的时效体现,对装配式建筑的功能寿命有着重要影响作用。功能适用性主要体现在建筑空间布局灵活多变性、通风采光舒适度、保温环保造型等特定功能需求,功能适用性及其形式是一个不断演变的过程,其演化的过程就是建筑不断适应时代的变化,适应使用者更替的使用诉求[8]。当建筑缺乏空间灵活多变的可能,跟不上时代需求的步伐,不符合个性化居住需求,其功能寿命将严重缩减。

1.2.3城市规划与社会政策对装配式建筑寿命影响

由于发展所需而遗留的历史原因,我国的城市规划平均周期为20年左右[9],城市发展在整体上缺乏长远规划的考虑,高频的拆改重建对建筑的社会寿命产生毁灭性打击。建筑作为国民经济重要支柱,同时也是资源能耗高消耗型产业,因此社会发展政策与建筑的社会寿命自然息息相关。建筑的社会属性,决定了其寿命要符合可持续发展的社会需求,满足国家政策对其物资文化价值调控的重要载体作用。

1.3 百年建筑理念下装配式建筑寿命特点

1.3.1 集成产业化

装配式建筑以标准化设计为核心,配合BIM 信息化管理,实现工厂数字化生产的全产业链全生命周期集成产业化。技术分散向集成化的转变,是建筑工业化的必然结果,能有效地降低甚至解决施工过程中技术偶然误差或人为失误误差所导致的参差不齐的质量问题,最大限度地保障建筑的产品质量与工作性能。在BIM 数字化平台下,装配式高精度的生产模式将一改过往粗制滥造的现场作业模式所带来的开裂渗漏等固有难题。

1.3.2 空间灵活多变性

装配式建筑采用大空间、灵活可变空间,力求实现户内无梁无柱,为实现百年建筑,延长建筑寿命提供了可能性。大空间体系是建筑功能多变,适应时代的变化,契合使用者需求的前提条件。百年建筑的核心是灵活的户内空间布置,以满足跨年代的家庭全生命周期居住需求,可按生活变化改造的永久性居住建筑。建筑功能适用性的显著增强,意味着装配式建筑的功能寿命将得到有效延长。

1.3.3 可维修保养的运维模式

装配式建造体系将建筑主体分割为四大系统:建筑结构系统、外围护系统、设备与管线系统以及内装系统。与百年建筑依托的SI 体系有异曲同工之妙,由于设备与内装系统更新周期为10~30 年,而主体结构可长达100 年,各系统独立后更利于部品部件的集成化,降低了建筑后期保养与维护的难度,让主体结构免于二次维修时非必要的损伤,增强了功能适用性的同时也提供了结构耐久性。

1.3.4 绿色低碳化

当下我国“碳中和、碳达峰”的双碳目标任重道远,绿色低碳的可持续发展理念,正是百年建筑的时代需求,而装配式建筑就是其最好的践行载体。低碳排放量,干作业生产模式,节约资源降低废品率,构件工业化运维更替回收方式,决定了装配式建筑将会是未来我国建筑业新的中坚力量。

2 装配式建筑寿命修正模型

2.1 建筑寿命预测方法

经验对比分析法,根据实验室或现场大量的试验结果为基础,结合经验系数以及理论推导模型,对既有建筑作半定量的剩余寿命预测。其理论的核心是,建筑在相似的工作环境下有相近的工作状态,使用寿命亦相接近。该方法较为简单可操作性强,但对于额外的影响因素显得考虑不周,无法准确反映建筑的真实剩余寿命。

概率可靠度分析法[10],其核心内容是将建筑物的作用效应S 和自身抗力R 作为随机变量,采用概率论与数理统计方法,创建建筑可靠性功能函数Z,测算建筑的失效机率,使可靠性度指数与建筑物剩余寿命建立关系,以作为评价建筑物剩余使用寿命的基础。这种方法基于数理统计的概率分析,综合了影响建筑寿命的各种因素,能够较为合理准确地预测建筑剩余寿命。

2.2 装配式建筑剩余寿命修正模型

装配式建筑寿命是在传统建筑寿命理论基础上,考虑装配式建筑独有的“百年建筑”特点对其寿命的影响,并对寿命模型进行修正。由于建筑剩余寿命受各种环境条件和材料本身性能的影响,考虑到建筑结构在一般大气工作环境下的正常维护以及简化理论推导工作量而不考虑其较大的维修和加固因素。基于此前提条件,在前苏联的剩余寿命评估公式基础上考虑装配式建筑影响因子,装配式建筑剩余寿命修正模型如下:

⑴确定建筑自然终结寿命Lr

根据《民用建筑可靠度鉴定标准》以及前苏联寿命评估理论[11],建筑自然终结寿命Lr如下所示:

式中:

Lr——建筑自然终结寿命;

S——房屋损坏系数;

Nk——建筑自然损耗值;

λ——建筑折旧率。

根据研究显示[12],当建筑物的自然损耗值达到70%~75%,即认为建筑已丧失其使用价值,因此本文建筑自然损耗值Nk取0.7。

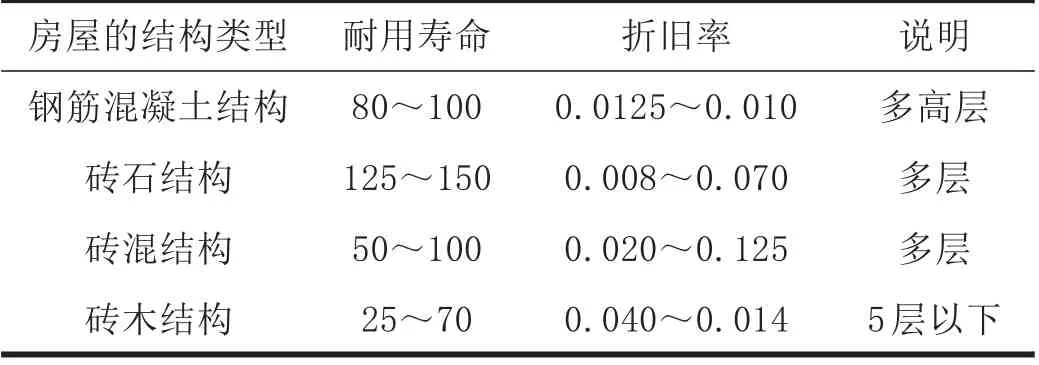

表1 房屋折旧率

建筑的损坏系数S由建筑各主要构件损伤参数Di确定,损伤系数与关键构件类型,对建筑结构是重要作用以及构件损坏程度直接相关,为简化计算,建筑损坏系数S与各构件损伤参数Di之间的关系可用下式表示:

S= 0.5D1+ 0.3D2+ 0.2D3

⑵确定装配式建筑影响系数P

国际标准化组织在ISO15686 条文中给出了寿命预估的“因子方法”( Factor Method)[13]。本文采用因子法与过时权重法,通过3 个影响因子构建装配式建筑影响系数P,其表达式如下所示:

式中:

P——装配式建筑影响系数;

A——工业化影响因子;

B——空间灵活性影响因子;

表2 构件损伤参数评定等级

C——维护水平影响因子。

影响因子含义解释与取值详见下表。

①工业化影响因子A由建筑装配率、信息化水平两部分组成,通过权重赋值法建立量化评估方式,取值如表3:

表3 工业化指标

②空间灵活性影响因子B 由内墙预制率、节点灵活性两部分组成,通过权重赋值法建立量化评估方式,取值如表4:

表4 空间灵活性指标

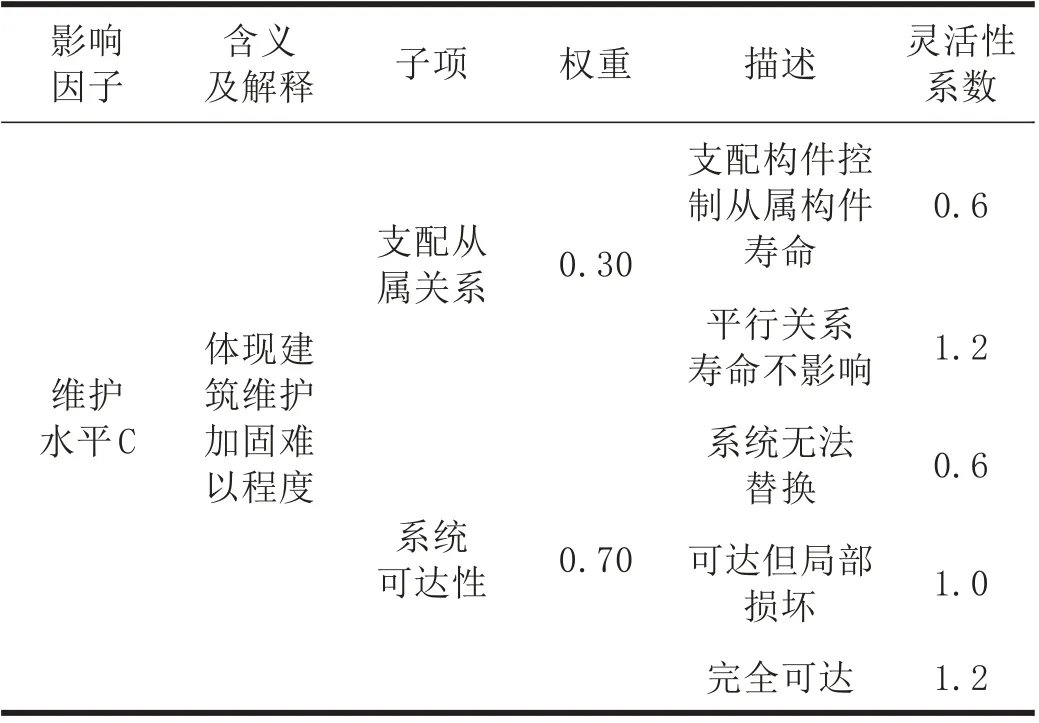

③维护水平影响因子C 由支配从属关系、系统可达性两部分组成,通过权重赋值法建立量化评估方式,取值如表5:

表5 维护水平指标

2.3 工程实例应用

本文以某装配式住宅建筑为例,建筑物按照70 年设计周期,于2014 年竣工。整体装配率为55%,内墙预制率为92%,采用BIM和智能化技术,节点采用开放性线连接多重平行组装的施工顺序,通过对各主要构件现场检测确定建筑损坏系数S为0.281。

由上述条件,通过计算可得:建筑折旧率0.01,由上式得Lr= 59.9 年;装配式影响系数由上式可得P= 1.18,由此可得此装配式住宅的剩余使用寿命Ls= 70.7 年。此预估结果与建筑的设计使用年限相吻合,由于装配式建筑特有的“百年住宅”属性,其寿命更加接近百年住宅的实际使用寿命。

3 延长装配式建筑寿命措施

⑴以百年建筑理念为核心,采用灵活可变空间布局,提高装配式建筑的功能适用性。一般性的空间改造,通过内部隔墙的重新排布,对原有空间重新分割,以满足使用者不同时代背景下的功能需求。创造性功能改造,对于公共建筑可利用原有建筑结构主体,通过改变建筑的使用性质,发掘建筑的剩余价值[14]。

⑵推进SI 体系在装配式建筑领域的使用,增强建筑的可维修可保养性。装配式概念不应仅停留在主体构件上,管线分离技术、内隔墙一体化技术以及外墙非砌筑技术,不仅能优化管道布置减少主体结构二次损伤,而且提高了构件维修可操作性,降低了后期运维难度。

4 结论

本文通过我国短命建筑的现实,研究分析了影响装配式建筑寿命的主要因素,并基于概率可靠度与因子分析法,提出了装配式建筑剩余寿命的修正模型。根据百年建筑的核心理念,提出延长装配式建筑寿命的建议措施。本文模型仍需更多项目数据验证及修正,以给装配式建筑寿命研究领域提供更多理论支持。