薪火相传30年,玉海翼角鱼再现古鱼王国

——谨以此文献给盔甲鱼类研究的奠基人刘玉海先生

2023-03-26盖志琨孟馨媛

盖志琨 孟馨媛

近日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所硕士毕业生孟馨媛在盖志琨研究员的指导下,在国际学术期刊《解剖学记录》(The Anatomical Record)上在线发表了盔甲鱼类玉海翼角鱼的最新研究成果。《解剖学记录》是美国解剖协会的官方出版物,创刊于1888年,期刊重点关注形态学和解剖学研究领域最新进展,涉及分子、细胞、系统和演化生物学等多个领域。该研究报道了云南曲靖早泥盆世布拉格期(大约4.1亿年前)徐家冲组发现的玉海翼角鱼的新材料,首次揭示了盔甲鱼类食道与背主动脉的位置关系,解开了七鳃鳗、骨甲鱼类背主动脉和食道向右漂移的不对称之谜。对玉海翼角鱼的重新研究不仅填补了盔甲鱼类解剖学信息的空白,有助于理解盔甲鱼类的内部解剖,同时对探讨七鳃鳗、盔甲鱼类、骨甲鱼类和有颌脊椎动物之间的系统发育关系、理解有颌类关键特征的起源与演化也具有重要的意义。

玉海翼角鱼生态复原图(杨定华绘)

2018年玉海翼角鱼野外挖掘现场(从左至右分别为彭礼健、胡仁波、赵应天、刘元润、张荣豪)(盖志琨摄)

跨越30年的师生接力

缘山古鱼国,亘古四亿年,云南曲靖向来素有“失落的古鱼王国”之称。从1911年至今的110多年里,古生物学家前赴后继,走遍了曲靖的山山水水,发现了种类众多的古生物化石,特别是古鱼类化石,揭开了众多的演化之谜。“古鱼王国”的美誉背后,凝聚着丁文江、刘玉海、张弥曼、朱敏等一代代科学家的心血,在古生物学家们研究和保护曲靖古鱼化石的“接力”中,“古鱼王国”正在走向世界。早在100年前,中国地质事业的先驱者丁文江就在曲靖发现了古鱼化石。20世纪60年代初,刘玉海先生就在云南曲靖的泥盆系开展野外工作,并首次对所发现的中国盔甲鱼类进行了系统古生物描述,成为盔甲鱼类研究第一人;20世纪80年代初,古脊椎动物学家张弥曼院士在曲靖发现了杨氏鱼、奇异鱼等肉鳍鱼类,为脊椎动物由水向陆地演化提供了关键的化石证据。20世纪90年代初,师从张弥曼院士的我国著名古鱼类学家朱敏院士,在云南曲靖地区进行野外地质调查时,首次发现玉海翼角鱼化石,化石产出层位系早泥盆世布拉格期徐家冲组。1992年,朱敏在《古脊椎动物学报》上正式命名并发表了玉海翼角鱼。属名指示了其具有一对侧向延伸的翼状的角,种名则赠给了盔甲鱼类研究第一人刘玉海先生。虽然玉海翼角鱼的正型标本是一件比较完整的头甲,揭示了头甲背面的关键形态学特征,但是很遗憾的是标本仅有一件,并没有保存头甲腹面的形态学特征。

2018年,在朱敏院士牵头下,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与曲靖师范学院联合组建了自然历史文化研究中心,以加强对曲靖古鱼化石的挖掘与保护力度。因此,在玉海翼角鱼的模式产地找到更多新的化石材料也提上了考察日程。在朱敏院士的回忆和带领下,野外团队终于找到了30年前位于曲靖市麒麟区徐家冲水库边上徐家冲组中含鱼化石的具体层位。此后,盖志琨研究员带领曲靖自然历史文化研究中心的同学,在该化石层开展长达2年的野外挖掘,终于在化石层又发现了大量早期脊椎动物化石。

玉海翼角鱼化石照片(盖志琨摄)

2019年,本科生孟馨媛经过中国海洋大学推免,到中国科学院古脊椎动物与古人类研究所攻读硕士学位,在盖志琨研究员指导下,开展中国盔甲鱼类的研究,硕士论文题目正是“云南曲靖早泥盆世真盔甲鱼类形态学与系统学研究”,研究对象就包括其中16件玉海翼角鱼的新标本。这16件玉海翼角鱼的新标本正是研究团队自2018年以来多次对云南曲靖徐家冲村徐家冲组实地考察所得,保存了许多新的形态学信息,如角与内角之间的头甲边缘呈锯齿状、具中横联络管的残迹、葫芦形的口鳃窗、六对鳃囊等。经过长达4年的室内研究,玉海翼角鱼的最新研究成果,终于得以在具有百年历史的国际学术期刊《解剖学记录》上发表。就这样从张弥曼院士到朱敏院士,从朱敏院士到盖志琨研究员,从盖志琨研究员到孟馨媛,经过长达30年四代师生的接力研究,终于使玉海翼角鱼的全貌完整地呈现在世人面前。如今孟馨媛也顺利硕士毕业,到布里斯托大学攻读博士学位,继续从事中国盔甲鱼类的研究。

玉海翼角鱼复原图(郭肖聪绘)

进一步揭示盔甲鱼类系统发育关系的钥匙

玉海翼角鱼以长吻突和侧向伸展的角、发育的内角、纵长裂隙形的中背孔、真盔甲鱼型的侧线系统、具三对侧横管、细小粒状突起的纹饰为主要特征,这在真盔甲鱼目中是一个非常独特的存在。除了翼角鱼之外,1986年刘时藩先生报道了产自广西象州大乐郁江组的大眼三尖鱼,翼角鱼与三尖鱼十分相似,最初一起被归入真盔甲鱼科。然而,这种分类方式大大扩大了以真盔甲鱼属为模型建立的真盔甲鱼科的形态空间范围,因此,这两个属后来被移出真盔甲鱼科,归入三尖鱼科,以保持真盔甲鱼科的原始定义。近期云南曲靖地区西山村组中报道的三尖鱼科成员刘氏镰角鱼和西屯组中报道的真盔甲鱼科成员硕大西屯鱼的发现也支持了这种分类方法。对盔甲鱼类新的系统发育分析结果表明,翼角鱼属、三尖鱼属与镰角鱼属的亲缘关系更近,它们构成一个单系类群——三尖鱼科;而真盔甲鱼属、西屯鱼属和盾鱼属则构成另一个单系类群——真盔甲鱼科,分别占据了不同的形态空间,定义前者的共近裔性状为吻突以及角和内角组合呈镰刀状,而定义后者的共近裔性状为内角缺失。

盔甲鱼类的系统发育关系及地史分布

一直以来,大部分盔甲鱼被认为是营底栖性的鱼类,生活于具泥沙质基底的海底环境中。而华南鱼目的吻突和各式各样的角则可能指示盔甲鱼类可能像一些骨甲鱼类一样,具有自主游泳的能力,为它们提供了占据更广阔生态位的机会。目前对盔甲鱼类和骨甲鱼类的系统发育分析包含了许多与流体力学特性相关的趋同性特征,如角、吻突、头甲边缘的锯齿等。对盔甲鱼类和骨甲鱼类的流体力学模拟实验的研究结果显示,这些特征很可能是由于相似的生活方式而导致的趋同演化。若去除这些特征,很可能会对现有的早期脊椎动物系统发育关系的相关认识产生新的见解。

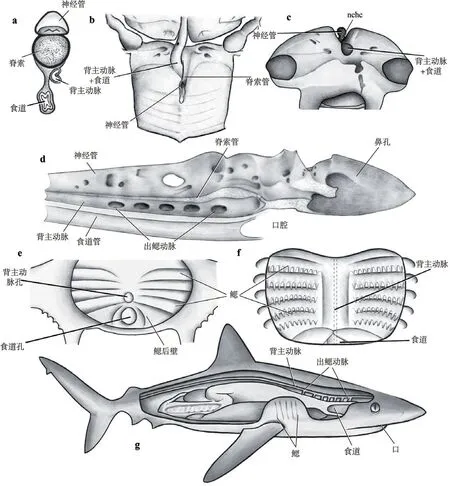

揭示七鳃鳗、骨甲鱼类背主动脉和食道向右漂移的不对称之谜

鱼类血液循环路线为单循环。从心室压出的缺氧血,经鳃部交换气体后,在身体背侧、脊柱下方汇合成背主动脉,将多氧血运送至身体各个器官组织中去;离开器官组织的缺氧血最终返回至心脏的静脉窦内,然后再开始重复新一轮血液循环。背主动脉是脊椎动物出现的第一个有功能的胚胎内血管,在躯干中作为两条独立的双侧血管出现,并经历了从侧位到中线的横向易位,最终在中线融合成一条大血管。因此,背主动脉的演化是我们理解控制体内较大血管建立和重塑机制的一个非常理想的模型。但在无颌类七鳃鳗幼体和一些骨甲鱼类中却存在一个比较奇特的现象,即它们的背主动脉不成对,而且不对称,即它并不完全沿着身体中线延伸,会在鳃区的后面有一个明显的向右漂移现象。目前,这一现象仅发现于七鳃鳗的幼体和骨甲鱼类中,曾经被作为支持现生七鳃鳗和骨甲鱼类亲缘关系密切的证据之一,即七鳃鳗是由骨甲鱼类外骨骼退化后演化而来的后裔。分支系统学的发展,越来越多的证据表明,七鳃鳗缺失外骨骼可能代表了脊椎动物的原始特征,也就说七鳃鳗是一种更原始的无颌鱼类;而骨甲鱼类则具有更多的有颌类的进步特征,比如成对胸鳍、骨细胞、上歪尾等,是与有颌类亲缘关系最近的姊妹群。因此,七鳃鳗和骨甲鱼类背主动脉向右漂移的不对称现象,可能是平行演化的结果!这种情况下,系统位置位于七鳃鳗和骨甲鱼类之间的中国盔甲鱼类到底是什么情况就显得非常重要了!

玉海翼角鱼化石照片(盖志琨摄)

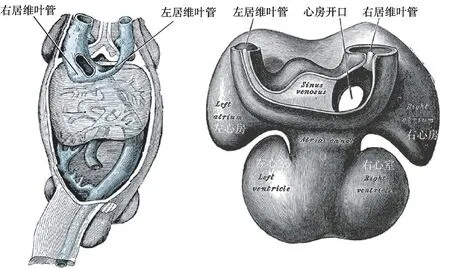

包括我们人类在内左右两侧的居维叶管并不对称,右边要比左边大得多(引自Wikipedia, the free encyclopedia)

过去,由于保存和化石稀缺的局限,人们对盔甲鱼类腹面以及内部解剖特征知之甚少。而玉海翼角鱼新标本清楚地保存了腹面的关键形态学信息,是第一个明确揭示了食道和背主动脉位置关系的关键化石。在玉海翼角鱼的新标本中,鳃后壁中线上保留有两个开口,靠近腹侧的开口要比靠近背侧的开口大得多,因此前者更可能是食道的通道,而后者可能是背主动脉的通道(见上图)。此前,在江西志留系真盔甲鱼类西坑裂吻鱼的鳃后壁上,也保存有一个开口,曾被认为是神经管的通道(上图e),但对曙鱼脑颅CT的三维重建表明,神经管应位于口鳃腔顶部的背侧,而该孔却靠近口鳃腔的腹侧,故不可能是神经管的通道,而应是食道的通道。早期鱼类的比较解剖学研究显示,盔甲鱼类的背主动脉跟有颌类是一样的,也是成对的,且沿着身体中线延伸,并没有明显的向右漂移现象,这可能代表了脊椎动物的祖先状态,因为在头索动物文昌鱼和无颌类盲鳗中也存在同样的情况。这就证明了七鳃鳗和骨甲鱼类主动脉的向右漂移现象可能由居维叶管的不对称性造成的演化趋同现象。

居维叶管(Cuvier duct)是以18~19世纪法国著名动物学家、比较解剖学和古生物学的奠基人乔治·居维叶(Georges Cuvier,1769~1832)命名的一个解剖结构,指的是左右前主静脉和两条后主静脉的血液全部汇流至一对横向的总主静脉,包括我们人类在内,左右两侧的居维叶管并不对称,右边要比左边大得多。在七鳃鳗中,可能是由于食道与背主动脉通过结缔组织连接,而左右居维叶管不对称,右边的要比左边的粗壮得多,为了防止食道塌陷在未被围心腔保护的心脏上,因此背主动脉和食道出现向右漂移的弯曲现象(见右图)。在骨甲鱼类中,心脏已经有了围心腔的保护,可能是由于头甲背腹扁平化造成的空间狭小,再加上右侧粗大的居维叶管的挤压,两者共同作用,最终导致了背主动脉和食道向右漂移的弯曲现象(见右图)。另外,骨甲鱼类的背主动脉和食道共用了一个半封闭的软骨凹槽,可能代表了七鳃鳗(没有软骨包裹)和盔甲鱼类和有颌类(软骨完全包裹)之间的中间状态。此项研究同时将盔甲鱼类的内部解剖与骨甲鱼类、现生的无颌类七鳃鳗以及有颌类软骨鱼类进行对比,重新梳理了七鳃鳗、盔甲鱼类、骨甲鱼类与有颌类的共近裔性状,对探讨盔甲鱼类、骨甲鱼类和有颌脊椎动物之间的系统发育关系、理解有颌类关键特征的起源与演化具有重要的意义。

玉海翼角鱼与骨甲鱼类、七鳃鳗及现生软骨鱼类食道及背主动脉分布对比(孟馨媛绘)

一些关键特征在脊索动物中的演化(孟馨媛绘)

种名“玉海”背后的故事

1992年,朱敏院士在命名“玉海翼角鱼”的时候,将种名送给了盔甲鱼类研究的奠基人刘玉海先生,以致敬他在中国盔甲鱼类的研究中所做的开拓性工作。刘玉海先生1935年出生于山东滕州,早年在南开大学学习的时候,受到著名水生生物学家顾昌栋和方宗熙先生在进化论和解剖学方面的亲自指导,生物学基础极为扎实,语言功底也非常深厚。1957年9月,刘玉海先生南开大学毕业后,被分配到了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所工作,他与张弥曼院士、王俊卿、王念忠、张国瑞和刘时藩等一起成为新中国最早一批从事泥盆纪古鱼类研究的学者,被尊称为“泥盆纪六君子”,而他们一起完成的“华南泥盆纪鱼化石研究”项目先后获得中国科学院自然科学奖一等奖(1993)和国家自然科学奖二等奖(1995),为中国古生代古鱼类的研究奠定了坚实的基础。早在1960年,刘玉海先生便赴云南曲靖采集鱼类化石,在那个缺衣少粮、交通极为不发达的年代,先生经常在野外一呆就是半年。据先生回忆,在野外考察期间,由于实在太过于饥饿,忍不住吃了大路边树上的野果子,结果没想到果子有毒,吃得先生是上吐下泻,头昏脑胀。事后先生懊悔不已,总结道:“在那个人人都忍饥挨饿的时代,路边树上的野果子却能完好地保留下来,本身就说明果子是不能吃的毒果子。”1963年,刘玉海先生就在云南曲靖寥廓山发现鱼类化石,并定名为计氏云南鱼,属于胴甲鱼类,因此成为中国最早研究盾皮鱼类的学者之一;1965年,刘玉海先生又在《古脊椎动物学报》上首次对所发现的中国盔甲鱼类进行了系统古生物描述,成为盔甲鱼类研究第一人!刘玉海先生一生所著有关泥盆纪鱼类文章数十篇,包括盔甲鱼类和盾皮鱼类中的胴甲鱼类、瓣甲鱼类、节甲鱼类,皆极深研几。张弥曼院士是刘玉海先生最早的同事之一,她深情地回忆道:“刘玉海先生比我早一年来到所里,我们在同一个办公室一起工作了很多年,他的办公桌就在我对面,我到浙江的第一次野外考察,就是在先生的陪同下一起前往的,先生是一位十分聪颖,又极其好学和钻研的人,他对古鱼类的研究有着浓厚的兴趣。”

1995年刘玉海先生退休,在家休息了一段时间后,2008年又被返聘回来参与编写《中国古脊椎动物志第一卷鱼类第一册无颌类》一书。因此,笔者之一的盖志琨研究员有幸与刘玉海先生在古脊椎所501办公室一起工作了8年的时间,一起完成志书的编纂工作。志书的编纂工作是一项纷繁复杂、工作量浩大的系统工程,需要对盔甲鱼类近50年的研究成果进行系统总结。刘玉海先生对此项工作极为认真,甚至有些严苛,他对每件盔甲鱼标本都进行了重新观察,对志书的每个条目都反复斟酌、一丝不苟地撰写,在深入思考的基础上,几乎对盔甲鱼亚纲的每个分类单元都给出了极为深刻的评注,这相当于对过去50年发现的所有盔甲鱼类化石又重新研究了一遍。在先生的努力下,《中国古脊椎动物志第一卷鱼类第一册无颌类》终于在2015年付梓印刷。不仅如此,在编纂志书的过程中,先生对盔甲鱼类又获得了很多新的认识,同时也发现不少需要商榷的问题。这些问题无法在志书中三言两语讲清楚,于是先生又把自己的所思所想写了三篇文章发表在了《古脊椎动物学报》上。

2016年10月,已经81岁高龄的刘玉海先生才得以真正地退休,到远在美国的儿子那里安享晚年。他经常对家人说,在国外不能做工作,没有意思。先生在去美国前,把自己早年采集的,尚未来得及研究的化石标本,都无偿地赠送给我们年轻人,希望我们能够继续完成这项工作。其中我们2021年在国际学术期刊《历史生物学》上报道的云南曲靖4.19亿年前最古老的三尖鱼类刘氏镰角鱼(Falxcornus liui),就是刘玉海先生20世纪80年代在曲靖南城门附近开展野外地质考察时发现的,而种名刘氏依然是献给了化石的发现者刘玉海先生。目前我们正在研究的蝙蝠鱼化石,是先生一生最为钟爱的标本,之前先生一直把它锁在柜子的最深处。但在去美国之前,先生依然把它慷慨地赠送给了我们年轻人。我们也深感责任重大,正加紧推进蝙蝠鱼的研究工作,争取尽快把它完整地呈现到世人面前,完成先生生前未竟的遗愿。

1987年早期脊椎动物国际研讨会在中国举行,刘玉海先生(右一)与古鱼类学家张国瑞(右二)、Gavin Young(中)、刘时藩(左二)和王念忠(左一)在一起(澳大利亚Gavin Young 提供)

2019年早期脊椎动物国际学术研讨会在曲靖举行的时候,法国科学院院士Philippe Janvier通过张弥曼院士一再要求和刘玉海先生讨论。虽然先生当时还在美国,但我们当时都认为他们之间的会面,只是时间早晚的问题,并没觉得有多大的困难。然而我们不知道的是,2019年初先生在美国被确诊为肺癌晚期,2021年先生克服新冠疫情影响,辗转回到北京时,身体已日渐羸弱。2022年3月,先生于北京去世,永远地离开了我们!没想到他与Philippe Janvier的会面已经成了永远不可能的事,实在令人痛心!而先生许多有意义的想法也随着他一同离去了,实是遗憾。

老子曰:死而不亡者寿。虽然刘玉海先生在今年已永远离开了我们,但他勤勉严谨的学风、潜心钻研的精神,永远铭刻在我们心中,鼓励我们不断前进。谨以此文表达对刘玉海先生的无限敬仰与深切怀念之情。

温情链接:女儿眼中的刘玉海先生

儿时对父亲的记忆,是他显微镜下伏案工作的模样。那时每到休息日和寒暑假,父亲就会带着我去他的办公室。一个自觉做功课,一个专注搞研究,父女俩儿互不打扰。我做完功课就自己翻弄父亲的书柜,看他的小化石和手稿,累了就躺在装化石的大木头箱子上睡会儿。父亲工作的时候不让我靠近他的工作台,也让我不和他讲话。每每在化石柜上一觉醒来,父亲还在伏案工作,我的身上却总是盖上了父亲的外衣。

2019年初,父亲在美国确诊已是肺癌晚期。寒来暑往春回夏至,父亲支撑了我人生的半个世纪,我只搀扶着他走过世间一个四季。当父亲日渐羸弱时嘱咐我去整理他的办公室,那里有他研究的化石,有他野外手稿,有他和中外同行探讨学术的往来书信。父亲吩咐我带标签的化石要送到所里标本馆,有待继续研究的化石留在他钟爱的学生那里,只让我取回一个盔甲鱼化石模型留作纪念。在他的心里,他采集的化石、收集的资料和撰写的手稿都不属于他个人,而是属于研究所,属于国家。

父亲去世后,从关于他的学术报道中我才得以了解到父亲孜孜不倦的一生成就了怎样丰硕的学术成果,淡泊名利的奉献,给世间留下了如此可贵的财富。父亲以他的刻苦与坚强、勤勉与执着,走完了伟大而平凡的一生,成为了学术界璀璨繁星里永远闪烁的一颗。(刘本宜)