吡唑醚菌酯与氟环唑复配对小麦叶锈病的防治效果及对小麦的安全性

2023-03-14李天杰刘圣明徐建强

海 飞, 李天杰, 郑 伟, 刘圣明, 徐建强*,

(1.河南农业职业学院 农业工程学院,河南 郑州 451450;2.河南科技大学 园艺与植物保护学院,河南 洛阳 471000)

由小麦隐匿柄锈菌Puccinia reconditaf.sp.tritici引起的叶锈病是一种世界性真菌病害,也是小麦生长过程中的主要病害,具有分布范围广、传播快、危害大等特点,是导致小麦产量损失、品质降低及效益不高的主要因素之一[1-3]。小麦叶锈病在我国各地均有分布,且发生程度呈逐年加重趋势[4],年发生面积约15 万hm2,主要发生在西南、西北、长江中下游及黄淮海流域南部地区,一般可导致小麦减产10%~30%,严重时甚至可达50%以上[1]。长期以来,对叶锈病的防治主要是采用抗病品种,但化学防治仍是不可或缺的手段[5]。尤其当下随着全球气候变暖加剧以及极端气候出现频率的增加,病害爆发流行成灾的可能性随之加大[6]。以三唑酮为代表的三唑类杀菌剂用于防治小麦锈病已有多年,田间已出现对三唑类杀菌剂产生抗性的病原菌群体[7-8],因此生产中急需筛选与储备可防治小麦叶锈病的新化学药剂。

据查询中国农药信息网可知,目前登记用于小麦锈病防治的化学药剂信息共有217 条,涉及单剂175 条,复配剂42 条,但多数药剂未区分条锈病和叶锈病;如果以小麦叶锈作为关键词查询,则登记的化学药剂信息仅11 条,包括百菌清9 条、戊唑醇2 条,进一步凸显了小麦叶锈病防治药剂紧缺的局面[9]。吡唑醚菌酯 (pyraclostrobin)是巴斯夫公司继醚菌酯之后上市的第2 个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,作用于病原菌的电子传递链,影响呼吸作用[10],不仅对多种植物病害有防治效果,而且有显著的促生长作用[11]。氟环唑(epoxiconazole) 是一种含氟的三唑类杀菌剂,属于甾醇生物合成中C-14 脱甲基化酶抑制剂类,可抑制病原菌麦角甾醇的合成,阻碍其细胞膜的形成[10],不仅具有很好的保护、治疗和铲除活性,而且具有内吸性和较佳的持效性,对禾谷类作物上常见的纹枯病、白粉病等10 多种病害具有良好的防治作用。吡唑醚菌酯和氟环唑在用于小麦叶锈病防治时,均具有用量少、防效高的特点[12-13],且2 种药剂与锈病防治常用的三唑类杀菌剂属于不同作用类别,是生产中防治小麦锈病的理想备选药剂,但也需注意单一药剂的长期大量使用易诱发病原菌产生抗药性[8]的问题。

关于吡唑醚菌酯和氟环唑的复配剂,当前共查询到34 条登记信息,广泛用于防治玉米大斑病、香蕉叶斑病、小麦白粉病及小麦赤霉病等,仅有2 条与防治小麦锈病相关[9]。为提升小麦叶锈病的防治水平,延长药剂使用寿命及延缓抗药性的产生,笔者研究了吡唑醚菌酯与氟环唑复配对小麦叶锈病的防治作用,并评价了26%吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂对小麦的安全性,以期为2 种药剂的合理复配应用提供参考。

1 材料和方法

1.1 供试材料

1.1.1 菌株 小麦叶锈病菌Puccinia recondita夏孢子粉由河南科技大学菌物资源及病害防控实验室保存并提供。

1.1.2 小麦品种 豫麦49,高感小麦叶锈病,用于室内测定药剂对叶锈病病斑扩展的抑制作用;豫麦49 (白皮小麦)、扬麦15 (红皮小麦) 和周麦24 (白皮小麦),用于测定药剂对小麦生长的安全性;淮麦44,用于药剂对小麦叶锈病的田间防治效果试验。

1.1.3 药剂 98% 吡唑醚菌酯 (pyraclostrobin)原药,江苏耕耘化学有限公司;96%氟环唑(epoxiconazole) 原药,河北冠龙农化有限公司。药剂均用甲醇配成2000 μg/mL 的母液,再用含0.1%吐温-80 的水溶液稀释至试验所需浓度,现用现配。

26% 吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂 (SC),委托江苏丰登作物保护股份有限公司生产,其中吡唑醚菌酯质量分数为7%,氟环唑质量分数为19%;25%吡唑醚菌酯SC,陕西美邦药业集团股份有限公司;125 g/L 氟环唑SC,巴斯夫植物保护 (江苏)有限公司。

1.1.4 主要仪器设备 3WPSH-500D 喷雾塔,农业农村部南京农业机械所;薄层用玻璃喷雾器:广东海利集团有限公司生产的电磁式空气压缩机,排气量120 L/min,连接垒固硼硅玻璃三角薄层层析喷雾瓶;田间喷雾器型号:3WBD-16B 型,合利牌电动喷雾器。

1.2 试验方法

1.2.1 室内抑制作用及联合毒力测定 室内采用喷雾法研究吡唑醚菌酯和氟环唑单剂及不同比例复配剂作为保护剂使用时对小麦叶锈病病斑扩展的抑制作用。待豫麦49 麦苗生长到2 叶1 心期时,采用喷雾塔均匀喷施各系列质量浓度药液。每处理4 盆,每盆15 株,每盆用药液量为15 mL;采用侧喷的方式,使小麦叶片全部湿润。氟环唑的质量浓度分别为0.020、0.078、0.313、1.25 和5.00 μg/mL;吡唑醚菌酯与吡唑醚菌酯 + 氟环唑复配的质量浓度为0.005、0.020、0.078、0.313、1.25 和5.00 μg/mL;以喷洒0.1%吐温-80 水溶液的处理作为对照。

叶锈病菌孢子悬浮液制备及接种:向夏孢子粉中加入0.1%吐温-80 水溶液,采用磁力搅拌器搅拌,使其充分分散,加无菌水调节孢子悬浮液浓度至2 × 105个孢子/mL。于喷药24 h 后,采用薄层用玻璃喷雾器将配制好的孢子悬浮液均匀喷于叶片进行接种。全部处理共用孢子悬浮液50 mL。将接种后的小苗及时移至保湿罩内进行培养,向保湿罩内侧喷蒸馏水防止孢子悬浮液脱水,温度控制在18 ℃以利于病原菌侵染。24 h 后去掉保湿罩,控制温度在18~22 ℃、相对湿度 75%、10 000 lx 光照16 h/黑暗8 h 交替条件下继续培养。

于接种10 d 后调查结果,每株调查第1 片叶。病害分级标准参照NY/T 1156.15—2008《农药室内生物测定试验准则 杀菌剂 第15 部分:防治麦类叶锈病试验——盆栽法 》[14]进行:0 级,无孢子堆;1 级,孢子堆占整个叶面积的5%以下;3 级,孢子堆占整个叶面积的5%~10%;5 级,孢子堆占整个叶面积的10%~25%;7 级,孢子堆占整个叶面积的25%~50%;9 级,孢子堆占整个叶面积的50%以上。

1.2.2 安全性测定 试验在河南科技大学园艺与植物保护学院温室进行。将供试小麦品种豫麦49、扬麦15 和周麦24 分别种植于直径为12 cm的塑料盆中,基质为东北黑土。26% 吡唑醚菌酯 ·氟环唑SC 的剂量设置以企业田间药效试验推荐的最高剂量为最低剂量,按1 ×、2 ×、4 × 剂量设置浓度梯度,即有效成分用量分别为150、300 和600 g/hm2。待小麦生长至3~4 叶期,用250 mL 塑料喷雾器按由低到高浓度依次喷雾处理;空白对照喷600 kg/hm2的水;每处理4 盆。施药后采用直接对比观察法定期进行检查,直至用药21 d后。一旦发现药害,根据文献方法进行药害程度认定及分级[15]。

1.2.3 田间防治试验 在河南省洛阳市伊川县彭婆镇杨营村 (N34°49′65′′,E112°51′91′′) 进行,试验地地势平整,排灌方便,土壤肥力中等偏上。供试小麦品种为淮麦4 4,于2 0 2 0 年1 1 月18 日播种,采用机器条播,播种量300 kg/hm2,水肥按正常农业生产管理。

试验按有效成分共设置5 个处理。其中,26% 吡唑醚菌酯 · 氟环唑SC 分别为 90、120 和150 g/hm2(有效成分,下同) ,25% 吡唑醚菌酯SC 为 120 g/hm2,125 g/L 氟环唑SC 为 90 g/hm2。田间用水量600 L/hm2,采用合利牌电动喷雾器进行喷雾,并设喷施等量清水的空白对照。每处理设4 次重复,每个小区面积20 m2,采用随机区组排列。

于2021 年4 月29 日第1 次施药 (小麦处于扬花初期,小麦锈病发病初期),5 月6 日第2 次施药 (小麦处于扬花末期)。第1 次施药当天进行病情指数调查,第2 次药后14 d 进行防效调查,参考GB/T 17980.23—2000《农药田间药效试验准则(一) 杀菌剂防治禾谷类锈病 (叶锈、条锈、秆锈) 》[16]方法进行。每小区对角线5 点取样,每点调查20 株,每株调查顶部3 片叶 (若有旗叶则包括旗叶),以每片叶上病斑面积占整个叶片面积的百分率进行分级:0 级,无病;1 级,病斑面积占整片叶面积的5%以下;3 级,病斑面积占6%~25%;5 级,病斑面积占26%~50%;7 级,病斑面积占51%~75%;9 级,病斑面积占75%以上。

1.3 数据分析

1.3.1 病情指数和防治效果 分别按公式 (1) 和(2) 计算温室和大田小麦叶锈病的病情指数和药剂的防治效果。

(1) 式中:Id为病情指数,Ni为各级病株数,i为相应的级数值,Nt为调查总株数。

(2) 式中:P为防治效果,IdCK为空白对照病情指数,IdPT为处理组病情指数。

1.3.2 复配剂的联合毒力评价 通过防效的几率值和药剂浓度对数值之间的线性回归分析,求出各药剂的EC50值及95%置信限。根据Wadley 的方法计算复配剂的增效作用[17]:增效系数 (SR)<0.5,2 种药剂复配有拮抗作用;0.5≤SR≤1.5,则2 种药剂复配有相加作用;SR>1.5,2 种药剂复配有增效作用。按照公式 (3) 和 (4) 进行计算。

式中:EC50(TH)为复配剂的EC50理论值,μg/mL;ωA为复配剂中A 药剂的质量分数,%;ωB为复配剂中B 药剂的质量分数,%;EC50(A)为A 药剂的EC50值,μg/mL;EC50(B)为B 药剂的EC50值,μg/mL;SR 为复配剂的增效系数;EC50(OB)为复配剂的EC50实测值。

1.3.3 数据处理 采用EXCEL 软件进行数据处理,差异显著性分析以及毒力回归方程、相关系数 (r) 和EC50值计算均使用DPSV9.01数据处理系统进行。

2 结果与分析

2.1 室内抑制活性及联合毒力评价

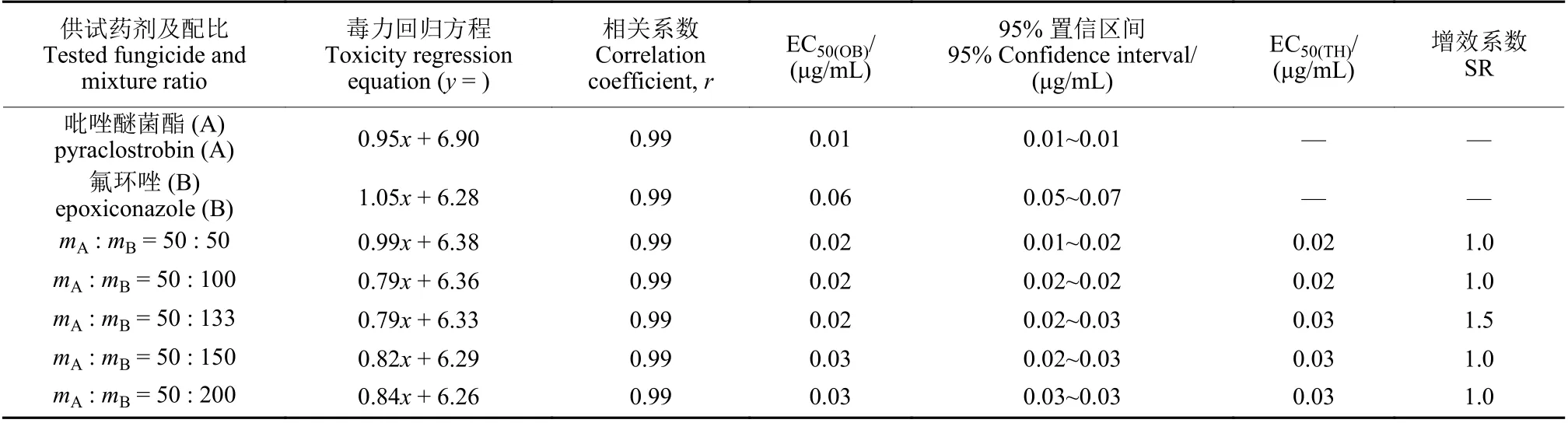

吡唑醚菌酯和氟环唑作为保护剂使用时,对小麦叶锈病病斑扩展均有很好的抑制活性,EC50值均小于0.07 μg/mL (表1)。其中,吡唑醚菌酯的抑制活性更强,其EC50值约为氟环唑的1/6;在试验设定的浓度范围内,不同比例复配剂的EC50值在0.02~0.03 μg/mL 之间,其活性介于2 种单剂之间。

联合毒力评价结果 (表1) 显示:不同比例复配剂的增效系数在1~1.5 之间,均表现为协同相加作用。其中,吡唑醚菌酯 · 氟环唑以质量比50∶133复配时增效系数最大,是二者复配的较优配比。

表1 吡唑醚菌酯、氟环唑及其复配对小麦叶锈病病斑扩展的抑制作用Table 1 Inhibitory effect of pyraclostrobin, epoxiconazole and their combinations against wheat leaf rust

2.2 室内盆栽防效

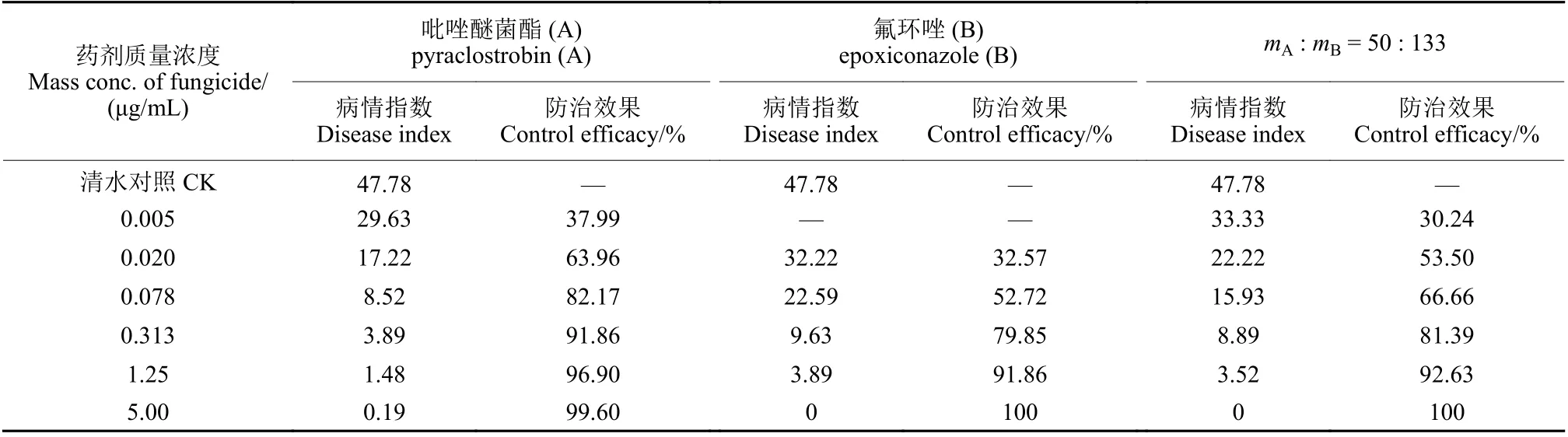

由表2 中可以看出:随着药剂浓度增加,对小麦叶锈病的防效均逐渐增强。当各药剂质量浓度为5.00 μg/mL 时基本不发病;在0.005 μg/mL时,吡唑醚菌酯对小麦叶锈病的防效即可达30%以上;在0.313 μg/mL 及以下浓度时,施用相同量的药剂,吡唑醚菌酯的防效明显高于氟环唑,而随着浓度升高,2 种药剂防效间差异不大;2 种药剂以质量比50 : 133 复配时,0.02 μg/mL 及以上浓度均可达到50%以上防效。研究表明,吡唑醚菌酯和氟环唑单剂以及二者复配处理对小麦叶锈病均有良好的防治效果。

表2 吡唑醚菌酯、氟环唑及其最佳配比复配剂对小麦叶锈病的室内防治效果Table 2 Indoor control efficacy of pyraclostrobin, epoxiconazole and their optimum combination against wheat leaf rust

2.3 26% 吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂对小麦的安全性

采用26% 吡唑醚菌酯 · 氟环唑SC 喷施21 d后,与喷清水的空白对照相比,豫麦49、扬麦15 及周麦24 各品种小麦的植株形态、生长速率均无明显变化 (图1,以扬麦15 为例)。不同浓度药剂处理下,供试3 个品种的小麦均能正常生长,叶色正常,无枯斑、畸形、坏死、萎蔫等现象发生,表明26%吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂在试验剂量范围和试验条件下对小麦是安全的。

图1 26%吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂对小麦的安全性试验 (扬麦15)Fig.1 Safety test of pyraclostrobin + epoxiconazole 26% SC on wheat (Yangmai 15)

2.4 26%吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂的田间防治效果

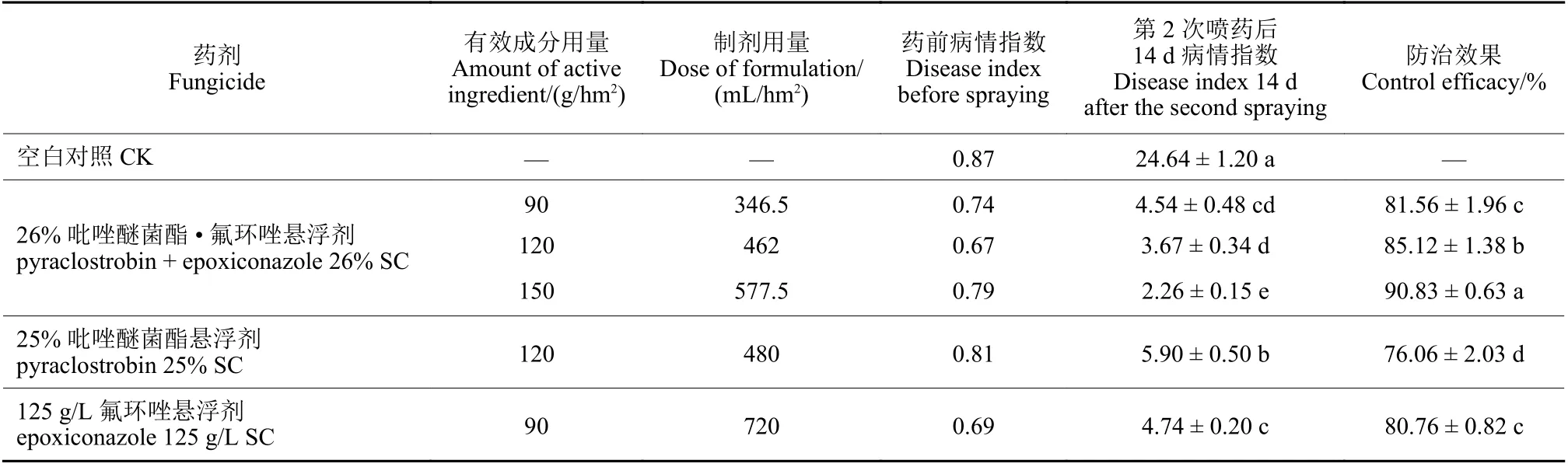

田间试验结果 (表3) 和温室盆栽试验一致,即随着施药剂量增加,对小麦叶锈病的防效增强。低剂量 (346.5 mL/hm2,有效成分90 g/hm2)下,复配剂的防效与2 种对照单剂之间差异不显著;高剂量 (462 和577.5 mL/hm2,有效成分120 和150 g/hm2) 下则复配剂的防效分别为85.12% 和90.83%,显著高于2 个对照单剂。

表3 26% 吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂对小麦叶锈病的田间防治效果Table 3 Field control efficacy of pyraclostrobin + epoxiconazole 26% SC against wheat leaf rust

3 结论与讨论

本研究结果表明:吡唑醚菌酯、氟环唑单剂和二者的复配剂对小麦叶锈病病斑扩展均有很好的抑制作用,对叶锈病均有优良的防治效果。二者复配后的抑菌活性和防效与吡唑醚菌酯单剂差异不显著,但优于氟环唑单剂。尽管吡唑醚菌酯与氟环唑复配后仅表现为协同相加作用,但考虑到复配剂具有不同的作用机制,可以有效预防或减缓病原菌对2 种选择性杀菌剂抗药性群体的形成。鉴于国际杀菌剂抗药性行动委员会 (FRAC) 将甲氧基丙烯酸酯类和三唑类药剂分别归为高等和低等抗性风险,本复配剂中低等抗性风险的氟环唑含量较高,田间使用时可有效降低小麦叶锈病菌对吡唑醚菌酯的抗性风险,从而延长该药剂在防治小麦锈病上的使用年限[10]。本研究表明,26%吡唑醚菌酯 · 氟环唑悬浮剂对田间小麦叶锈病有较高的防治效果。除小麦叶锈病外,2 种药剂对小麦条锈病也有较高的防效,施药2 次后14 d 的防效均达80%以上[18];同时对赤霉病和白粉病等病害也有一定的控制作用[19-20]。而上述4 种病害正是我国黄淮海麦区的常发性病害,吡唑醚菌酯和氟环唑复配剂的应用,可达到一喷多防的目的,符合当前我国农业生产中的“双减”政策[21]。采用吡唑醚菌酯和氟环唑复配剂在田间防治小麦叶锈病时对小麦安全,这与吴绪金等[22]及郑豪杰等[23]的研究结果一致。此外,有报道表明,这2 种杀菌剂对小麦生长均具有调节作用,使用后千粒重显著增加[10,24]。因此,吡唑醚菌酯和氟环唑的复配剂在田间防治小麦病害上将有着广阔的应用前景。

由于专性寄生菌不能通过人工培养,因此在针对锈菌、白粉菌、霜霉菌等专性寄生菌进行药剂筛选时,无法像兼性寄生菌那样,采用菌丝生长速率法评判杀菌剂的毒力,而通常采用离体叶片法[25]。本研究则是在活体条件下进行,即通过防效几率值和系列药剂浓度对数值之间的线性回归分析,计算出药剂对专性寄生菌的毒力回归方程。由于该方法是在活体条件下进行的,相比离体叶片法更能准确反映药剂对专性寄生菌的抑制活性和对病害的防治效果。

总之,吡唑醚菌酯和氟环唑在作为保护剂复配使用时,对小麦叶锈病病斑扩展的抑制作用表现出协同相加作用,增效作用尚不明显。本研究并未测定二者作为治疗药剂喷施时的增效作用,后续还需进一步开展相关研究。

致谢:衷心感谢南京农业大学杀菌剂生物学实验室周明国教授、段亚冰教授、王建新老师、蔡义强老师和研究生赵婳婳在课题执行过程中提供的帮助。