北京市鲜食玉米产业高质量发展的路径研究

2023-03-14刘东悦陈俊红

刘东悦,陈俊红

(北京市农林科学院数据科学与农业经济研究所/农业部都市农业(北方)重点实验室,北京 100097)

鲜食玉米具有高产值、高附加值的特点,具有粮、果、蔬三类食物的特征,是高品质的食用玉米。从种子到产品都有着严格的要求,鲜食玉米生产推动农产品向高质、高产、高效发展,鲜食玉米产业充分体现了农业现代化发展水平。我国作为全球最大的鲜食玉米生产国和消费国[1],2021 年全国鲜食玉米种植面积达到151.27 hm2,市场消费量上升至600 亿穗,鲜食玉米消费市场规模每年以20%的速度递增,未来三到五年鲜食玉米种植面积有望达到200万hm2。在鲜食玉米种植面积逐步扩大,育种技术逐渐提升的同时,农业提质导向的政策不断深入推进,鲜食玉米产业的高质量发展已成为必然趋势。北京作为“大城市小农业”的典型城市[2],为践行新发展理念,落实农业“调转节”政策,深化农业供给侧结构性改革,鲜食玉米产业迎来了快速发展。《北京现代种业发展三年行动计划(2020—2022 年)》(京政农发〔2020〕24 号),提出重点推进特色玉米等12 大物种产业创新高质量发展,培育具有竞争力的优良品种、优质企业和优秀品牌[3]。北京市作为全国科技创新中心,为北京鲜食玉米产业提供了强有力的支撑,极大推动了鲜食玉米产业高质量发展。

为深入探究北京市鲜食玉米产业发展现状,北京市产业经济与政策创新团队(以下简称“产业创新团队”)赴北京市房山区、密云区、延庆区等鲜食玉米主要种植区域,分别与小农户、种植大户进行调研。在此基础上,本文分析了北京市鲜食玉米种植规模、生产效益、技术进步、销售模式现状,剖析了北京市鲜食玉米产业发展面临的主要问题,相应提出了北京市鲜食玉米产业发展建议,以期为北京市鲜食玉米产业高质量发展提供可行路径。

1 北京市鲜食玉米产业发展现状

1.1 种植规模

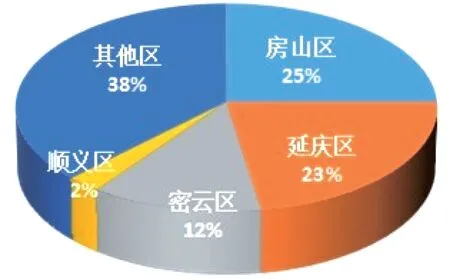

随着北京市农业结构调整,籽粒玉米种植面积大幅下调,鲜食玉米作为高产值、高附加值的新型替代作物有了较大发展空间。在北京地区,鲜食玉米以一年一茬或两茬栽培,京郊各区均有种植,种植区域分布不均匀。依据产业创新团队调研,2018 年至2022 年7 月底,北京市鲜食玉米种植面积由2 040 hm2增长至2 666.67 hm2,每年以7%的增幅在恢复性增长。全市鲜食玉米种植面积约占本地玉米种植面积的6%。北京市鲜食玉米主产区为房山区、延庆区、密云区和顺义区,2022 年4 个区鲜食玉米播种面积占全市总播种面积的62%(图1)。其中,房山区鲜食玉米的种植面积年均保持在666.67 hm2,位居全市第1。延庆区鲜食玉米种植面积年均以73.2%的增幅在扩种,是近五年来全市增幅速度最快区。此外,密云区、延庆区可依托北部冷凉山区的气候条件,利用气温低、病虫害少的特点,以“北菜园”、“和合园”等现有品牌为核心,推进研发山区优质有机鲜食玉米品种,建设规模化的绿色有机生产基地,加强品牌规划,吸引、整合弱小品牌,扩大知名品牌市场差异化占有率和区域竞争力。

图1 2022 年北京市鲜食玉米主产区播种面积占比图

1.2 生产效益

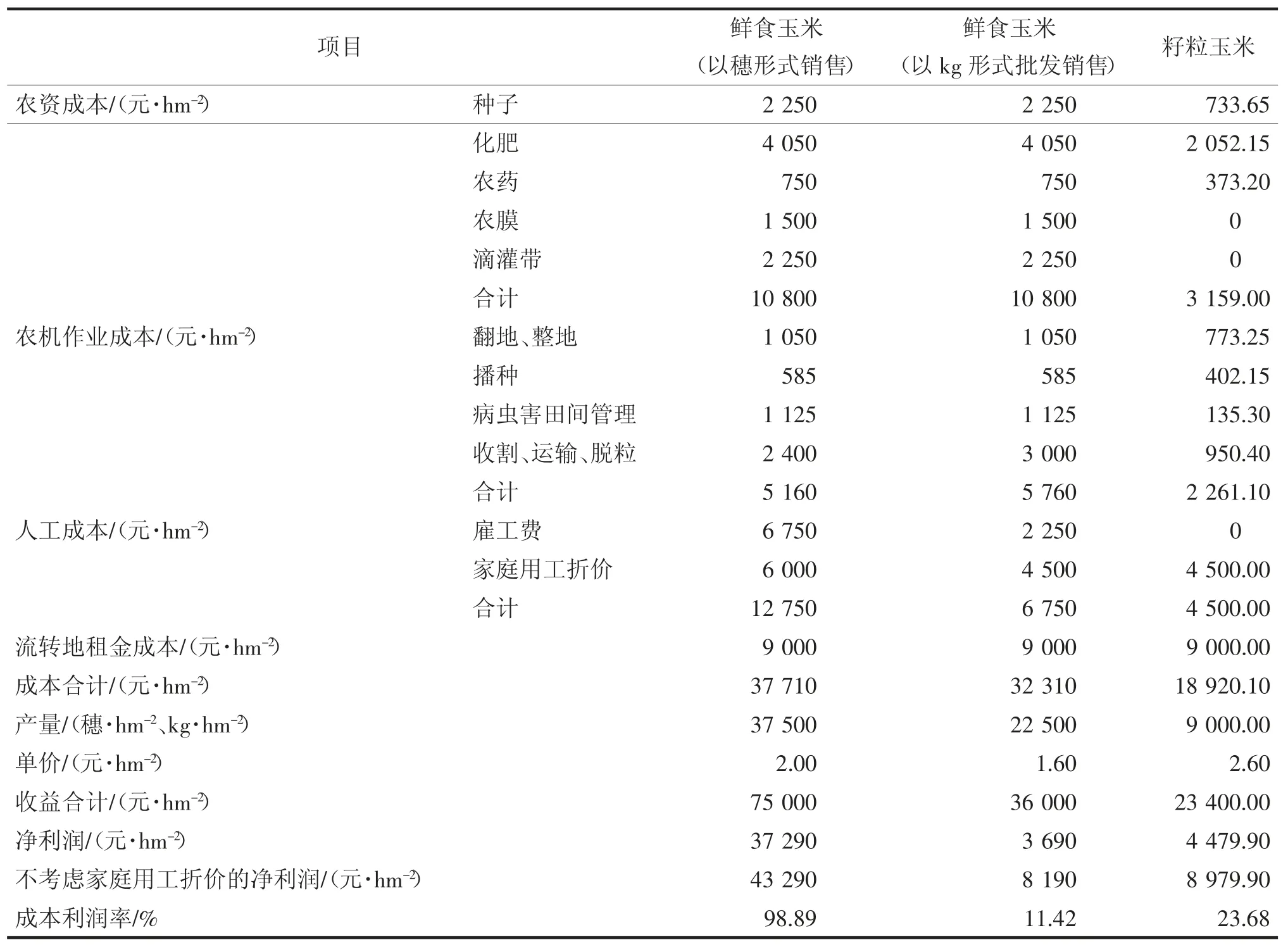

鲜食玉米生产效益,主要受品种、播期、种植密度、生产者经营水平和生产区域等因素的影响。北京市目前主推“抢早播种”模式,解决鲜食玉米鲜果穗因不同季节间波动,商品集中上市,难以保证持续供应而导致效益低下问题,在该模式下,北京鲜食玉米每公顷效益可提高1~2 倍。产业创新团队针对玉米(鲜食玉米、籽粒玉米)生产效益与种植户进行了深度访谈。玉米种植成本主要包含农资成本、农机作业成本、人工成本和流转地租金成本4 项费用。以顺义区鲜食玉米与籽粒玉米平均种植成本及收益情况为例(表1):从农资成本看,受疫情、战争等多因素影响,2022 年农资成本较2021 年同比增长约22.02%,鲜食玉米每公顷总成本3 159 元,籽粒玉米每公顷总成本10 800 元。其中,鲜食玉米种子成本是籽粒玉米种子成本的3.07 倍,鲜食玉米化肥成本是籽粒玉米化肥成本的1.97 倍,鲜食玉米农药成本是籽粒玉米农药成本的2 倍,且鲜食玉米需支出农膜、滴灌带费用。从农机作业成本看,鲜食玉米(穗)每公顷总成本5 160 元,鲜食玉米(kg)每公顷总成本5 760 元,籽粒玉米每公顷总成本2 261.1 元。从人工成本看,鲜食玉米(穗)每公顷总成本12 750元,鲜食玉米(kg)每公顷总成本6 750 元,籽粒玉米每公顷总成本4 500 元。鲜食玉米与籽粒玉米相比含水量高,收获机械化程度不足,机械手水平有限,因此鲜食玉米雇工需求高,人工费用上升。从总收益看,鲜食玉米(穗)每公顷产量37 500 商品穗,售价约2 元·穗-1,每公顷收益合计可达75 000 元,平均净利润约37 290 元;鲜食玉米(kg)每公顷产量22 500 kg,售价约1.6 元·kg-1,每公顷收益合计可达36 000 元,平均净利润约3 690 元;籽粒玉米每公顷产量9 000 kg,售价约2.6 元·kg-1,每公顷收益合计可达23 400 元,平均净利润约4 479.9 元。在考虑家庭用工折价的情况下,鲜食玉米(穗)每公顷成本利润率是鲜食玉米(kg)的8.66 倍,是籽粒玉米的4.18倍。综上所述,每公顷鲜食玉米(穗)、鲜食玉米(kg)种植成本虽高于籽粒玉米,但依据鲜果穗优品相、高质量与稳定的产后销售方式,可实现鲜食玉米高盈利状态,促进农民增收,推动鲜食玉米产业的高质量发展。

表1 2022 年顺义区鲜食玉米与籽粒玉米平均种植成本及收益情况

1.3 技术推广情况

随着我国育种创新水平稳步提升,鲜食玉米国审品种数量已从2002 年的2 个增长至2020 年的292 个。其中,甜玉米国审品种116 个,糯玉米(含甜加糯)国审品种176 个,分别占国审鲜食玉米总数的39.28%、60.72%。2022 年北京延庆区、房山区、密云区等示范种植北京市农林科学院选育新品种‘农科糯336’‘农科玉368’,截至2022 年7 月底,约60%的种植户选择播种‘农科糯336’‘农科玉368’[4]。通过品种研发技术的不断提高以及各区示范引领作用,不仅有利于白糯玉米品种的种植面积显著提高,同时,有利于帮助农户更快捷地选择优质鲜食玉米品种。为提高育种创新水平,促进品种多样化,科研人员在注重消费者消费习惯的同时,将着眼于维生素A 含量高且富含叶黄素黄糯品种的研发[5]。

从栽培技术看,北京市采用露地栽培、覆膜栽培、设施栽培等种植方式,分期播种,错期上市。如,北京市房山区、密云区、延庆区等地采用深“V”覆膜播种技术,使鲜果穗持续120 d 以上供应。目前,房山、密云部分地区已实现鲜食玉米一年两茬种植,以保证6 月底至10 月上旬持续鲜果穗供应。为提高鲜食玉米品质,各区加强绿色安全防控技术示范推广工作。密云区针对‘农科糯336’‘农科玉368’‘京白甜456’‘京白甜380’品种,研发专用除草剂“玉亿来”(苯唑草酮4%+莠去津38%),在‘京白甜380’和‘农科糯336’地块上开展了三期比较喷施示范。延庆区通过组建鲜食玉米特色产业技术支撑团队开展工作,从播种到收获期间根据不同地块制定不同指导方案,不定期聘请农业权威专家、本土专家、经纪人与种植户进行面对面培训。

针对鲜食玉米采后不易保鲜、不耐储运等问题,北京市农业技术推广站加快研究产后鲜储技术,明确了北京市高端鲜食玉米主要营养特性,掌握了不同温度贮存条件下120 h 内鲜食玉米内在养分变化规律。农户为保果穗鲜度一般选择在清晨或上午温度较低时采收,采收后及时销售或加工。

为进一步提升北京市鲜食玉米种业在全国的引领示范作用,2015 年起北京市连续举办了8 届“鲜食玉米节”,策划了鲜食玉米新优品种推介、科普知识传播、线上论坛讲座等活动,向市民推介本市鲜食玉米优质品种、优秀生产基地、高质产品、优势销售模式。此外,北京鲜食玉米节在各区积极设立分会场,通过采摘活动吸引消费者走入京郊鲜食玉米种植基地。

1.4 销售模式

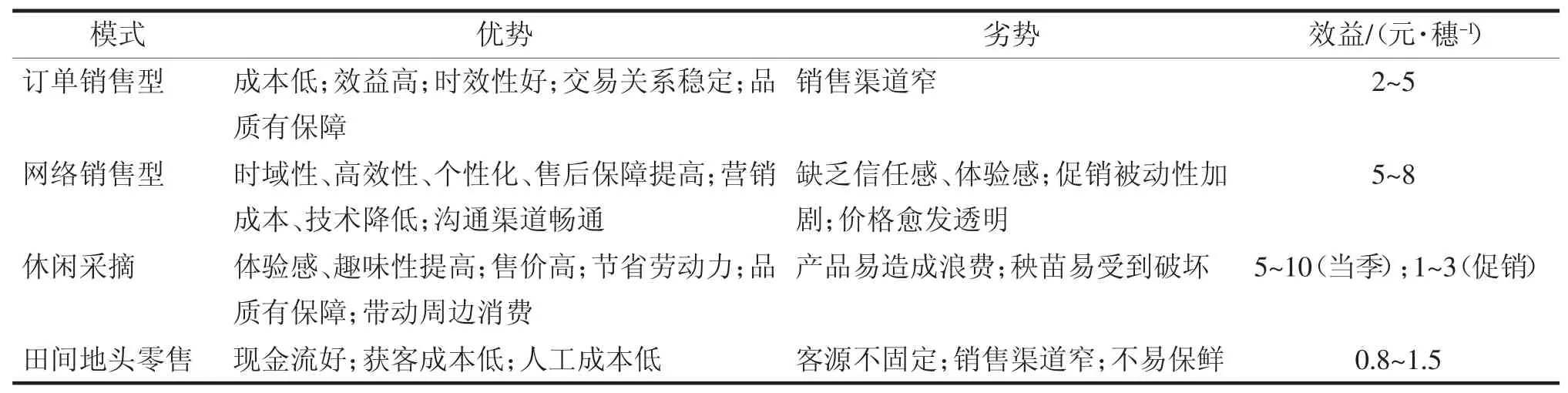

北京市鲜食玉米基本以鲜果穗销售为主。目前主要有4 种销售模式:订单销售模式、互联网销售模式(电商等)、休闲采摘模式、田间地头零售模式(表2)。

表2 销售模式比较

(1)订单销售模式,是在熟人关系网中打开的销售渠道。在该模式中,多数为点对点个性化定制直销服务,兼具成本低、效益高和时效性好的三方面特点[6-7],最大限度保证了鲜食玉米的新鲜度和口感,能使市民购买到品质最佳的鲜食玉米。目前,北京房山区海东源生态农场、密云区北京泰民同丰农业公司和延庆区北京禾亩润丰生态农场在该模式下已形成了成熟稳定的销售渠道。其中北京禾亩润丰生态农场与社区养老驿站达成订单合作意向,每年定向销售3 500 t 左右,年销售收入超500 万元。企业在该模式下稳定了商品销售渠道,极大提高了商品效益。

(2)网络销售模式,是种植户通过微信小程序、直播带货、线上商铺以及农业网站售卖等线上平台进行农产品销售[8]。这一模式增加了农产品认知度、拓宽了农产品销售渠道、降低了疫情防控影响。随着冷链物流的快速发展以及“互联网+”的广泛应用,网络销售模式已进入高速发展阶段[9]。例如,延庆区王木营温室直播、密云区北京和合园种植业专业合作社网店、房山区北京康希水乡种植专业合作社网店等。其中,北京和合园种植业专业合作社在淘宝、微信商城成立“净鲜园”网店,不仅打破了鲜食玉米时域性,拓宽了受众群体,同时利用冷库应急储藏+农产品冷链物流+农产品运输绿色通道,缩短了鲜食玉米流通时间,很大程度上提升了农产品品质。该模式下,鲜食玉米售价可达5~8 元·穗-1。

(3)休闲采摘模式,集现代休闲农业与乡村旅游于一体,以趣味性高、参与性强受到消费者广泛青睐[10-11]。延庆永宁镇南山健源园区探索建立了鲜食玉米与休闲采摘模式,分别选择‘农科糯336’、‘农科玉368’进行4 个播期。鲜食玉米在采摘旺盛期玉米售价约5~10 元·穗-1,在采摘末期每穗玉米售价约1~3 元·穗-1不等。房山区海东源生态农场、北京康希水乡种植专业合作社积极打造农田景观,成片连方、整齐划一、不同播期的高矮结合,形成了较好的农业景观,通过与旅行社合作开启休闲采摘模式,同时以礼品装箱销售形式拓宽售卖渠道。

(4)田间地头零售模式,对于大多数小农户存在销售渠道窄,运输条件、保鲜能力不足等问题[12],为保证鲜食玉米口感与新鲜度小农户多数采用在当地田间地头直接售卖的模式来获得最高效益。这一模式下,鲜食玉米售价约在0.8~1.5 元·穗-1。

2 北京鲜食玉米面临的主要问题

2.1 鲜食玉米产业发展定位不明确

北京市鲜食玉米产业发展定位不明确主要体现在:一是政策支持力度需进一步加强。鲜食玉米食物属性多样,兼具粮、果、蔬三类特征,导致鲜食玉米归属认定困难,享受的补贴政策模糊。为鼓励农民种植,大多数区是参照粮食补贴相关政策执行。二是本地供需存在较大缺口。据产业创新团队调研:北京市常住人口2 188 万人,若人均年消费10 穗鲜食玉米,全市年需求量将达2.18 亿穗。按照鲜食玉米每公顷产量37 500 穗计算,种植规模达到5 813.33 hm2左右才可满足本市消费需求。因此,北京市鲜食玉米种植面积至少存在4 000 hm2的发展空间,需进一步明确鲜食玉米发展定位和目标,完善相关补贴政策,将有利于促进北京市鲜食玉米产业高质量发展。

2.2 鲜食玉米产业高质量发展技术有待提升

科技创新支撑引领产业高质量发展,是提高北京市鲜食玉米质量和效益的重要抓手。在品种选育方面,北京科研育种具有鲜明优势,国内所种植鲜食玉米虽1/3 为北京选育品种,但多为几年前的育种成果,且品种之间特性差异不大。如,‘农科玉368’在2014—2015 年试验,2016 年7 月过国审;‘农科糯336’在2017—2018 年试验,2020 年4 月通过国审,两者同为高叶酸甜加糯品种。在配套栽培技术方面,鲜食玉米对栽培技术要求较为严格。北京市鲜食玉米的生物防治技术未全面突破,且多数种植者对鲜食玉米的特性及栽培技术没有深入了解,存在栽培管理粗放、肥水药错用滥用、绿色有机生产意识欠缺等问题[13]。在冷链储运保鲜方面,大部分鲜食玉米种植户没有存储、冷链配送设施,只能即采即售,无法延长产业链。在机械化采收技术方面,国内外仍处于重点攻关研发阶段。现有机器多为普通玉米收获机改造所得,使用时要求鲜食玉米的栽培模式与收获机器类型相互配套,否则采收破损率大。

2.3 鲜食玉米产业化程度不足

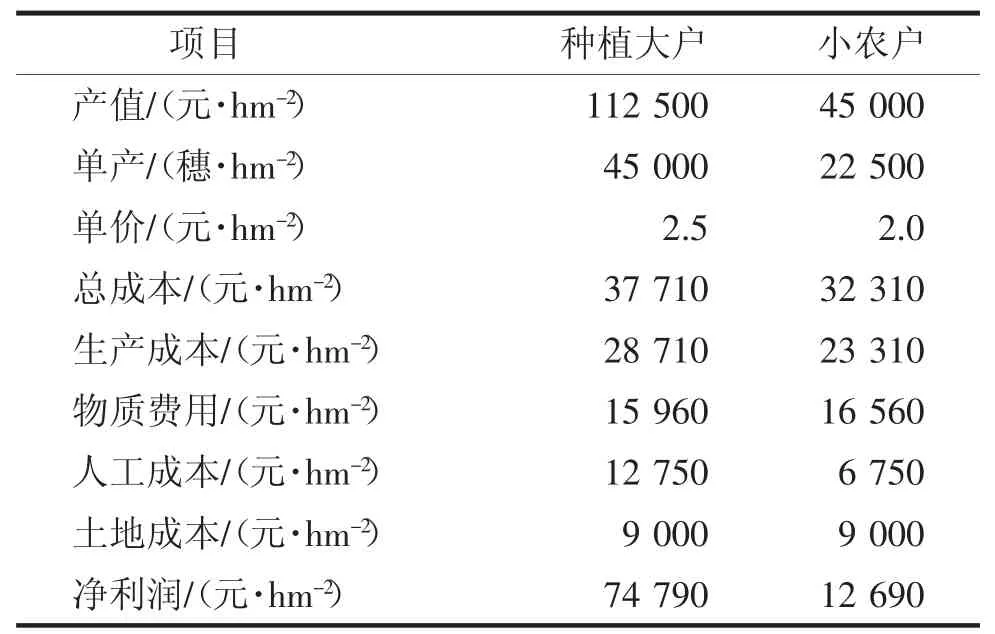

北京市鲜食玉米产业化程度不足主要体现在:一是北京地区鲜食玉米加工设备少,种植户延长鲜食玉米的产业链存在一定困难。根据产业创新团队调研,京郊种植户多数将鲜食玉米运输到河北省加工后再返回北京市场销售。北京市种植成本较河北省每公顷高出约19 153.35 元[15],种植成本上升,导致北京市场经济效益低,区域竞争力不足。二是鲜食玉米的鲜食特点,决定其必须重视产后销售渠道构建,通过产后“撬动”产前,这就要求鲜食玉米种植户须由企业、合作社、大户带动。根据产业创新团队调研,北京市房山区鲜食玉米种植仍以散户居多,约占95.12%,种植品种多且乱杂,较多采取田间地头销售方式。相对于规模种植,种植大户每公顷总成本虽比小农户高5 400 元,但通过较高的单产与售价,种植大户每公顷总产值可达112 500 元。综上,种植大户每公顷净利润比小农户高出62 100元,约5.89 倍(表3)。三是北京市鲜食玉米品牌附加值不足。品牌是农产品竞争力的重要体现,加强品牌建设是推动北京鲜食玉米高质量发展的重要途径。北京缺乏本土专业龙头企业带动和特色“京籍”品牌,需探索多元化产业发展路径,以增加鲜食玉米品牌附加值。

表3 2022 年北京市鲜食玉米规模种植与一般种植主要指标对比

3 推进北京市鲜食玉米产业发展建议

3.1 确鲜食玉米发展定位,完善发展政策

深入落实《北京市“十四五”时期乡村振兴战略实施规划》(京政发〔2021〕20 号)和《北京现代种业发展三年行动计划(2020—2022 年)》(京政农发〔2020〕24 号),充分利用北京作为国际化大都市的市场潜力和科技优势,从高端品种选育(产前)、提质增效种植模式推广(产中)、新型销售市场培育(产后)3 个环节发力,打造鲜食玉米育种—种植—销售完整产业链,培育鲜食玉米“京籍”品牌,推进鲜食玉米产业的规模化、品牌化、产业化发展;明确鲜食玉米的粮食产品属性,使各区鲜食玉米种植户、合作社可享受相应的政策补贴;整合北京科研、推广和销售企业等多方面资源,针对鲜食玉米高端品种联合选育、高效栽培技术推广、病虫害统防统治技术示范和加工保鲜技术研发等方面设立产业发展项目资金,打通完整的鲜食玉米产业链,促进产业健康发展。

3.2 提升种业创新能力,突破关键技术难题

第一,加大品种研发力度。以高品质、高配合力等为重点育种目标,对优良纯系进行大规模针对性测配,通过大面积试验鉴定筛选、广泛布点示范,筛选出适宜鲜食及速冻加工的优质、高产、广适强的优势白糯玉米组合、黄糯玉米组合,以及甜加糯、甜味糯型各具特色的组合。满足消费者对健康饮食的追求,对高端市场差异化消费的需求,促进北京鲜食玉米产业高质量发展。第二,提高配套栽培管理技术。注重分批次播种、采收的栽培方式,推广抢早播种的深“V”覆膜技术,科学安排茬口,实现适宜地区鲜食玉米的一年两茬种植,以保证全市鲜食玉米6—10月错峰供应。第三,突破病虫害绿色防控技术。针对鲜食玉米易感玉米螟、棉铃虫、瘤黑粉病、大小斑病的特性,加大高效低毒化学农药的筛选,开发新型高效功能化农药制剂,开展生物源农药的筛选和评价,明确药剂用量和防治时期,提高生物防治比重。第四,提升鲜食玉米机械化采收技术。研发或改进适合鲜果穗机械化采收技术,加强对农机手多方位的实操培训,有效降低鲜食玉米机械化采收损耗率,促进农机农艺融合发展[16]。第五,创新采后保鲜与贮藏技术。明确鲜食玉米采后生理特征和物理特性,研发鲜食玉米采后商品化处理、短期贮藏和流通技术,开发鲜食玉米架期品质控制技术,制定鲜食玉米采后商品化处理和流通技术规范,并积极推广。

3.3 推动产后带动适度规模种植,促进“京籍”品牌高质量发展

第一,联合农村集体经济组织、农民专业合作社、家庭农场等龙头企业,推进北京各区土地流转,推动农户种植组织化,实现鲜食玉米产业种植适度规模化,从而有助于解决鲜食玉米种植散、乱问题,实现产业节本增效。第二,善于挖掘区域品牌内涵。依托“京籍”鲜食玉米品牌,厚植本土地域历史文化底蕴,将其嵌入品牌文化,赋予“京籍”鲜食玉米品牌全新概念。第三,加强一、二、三产业融合。参照发达国家鲜食玉米推介经验,结合自身特点,通过举办节庆、采摘等活动,将农业生产与景观体验相结合,将旅游观光与加工制造相结合[17],有利于减轻北京鲜食玉米深加工受阻问题,有利于丰富消费者消费新需求,提升“京籍”品牌新价值。第四,构建药食同源新理念。紧随消费者食疗理念,依据鲜食玉米须的降血糖、降血压、降血脂、保肝利胆、利尿消肿等功效,利用北京自产的高品质鲜食玉米,研制北京有机鲜食玉米须茶,无需增加任何种植成本,即可获得品牌附加值,增强区域竞争力,延伸玉米产业链,拓宽北京鲜食玉米产业高质量发展路径。