1例猪圆环病毒1型和巴氏杆菌混合感染的诊治

2023-03-11侯庆同

侯庆同

江苏联合职业技术学院淮安生物工程分院,江苏淮安 223200

猪圆环病毒(Porcine Circo virus,PCV)是由德国科学家Tischer 等于1974年发现,当时被认为是一种细胞污染物,后被证实为1 种新的单链环状DNA 病毒,命名为猪圆环病毒1 型(PCV-1)。临床上PCV-1 能感染猪,但不致病,被认为广泛存在于猪体内[1-2],后又发现PCV-1 可经垂直传播感染胎猪,致使初生仔猪发生“先天性震颤(CT)”[1]。猪巴氏杆菌病又称为猪肺疫、猪出血性败血症,俗称“锁喉风”,病原为巴氏杆菌属的多杀性巴氏杆菌,是猪的一种急性烈性传染病。主要特征为最急性型呈败血症经过,咽喉及其周围组织急性炎性肿胀,病猪张口呼吸;急性型呈纤维素性肺炎变化,表现为咳嗽、肺及胸膜有纤维蛋白渗出和粘连;慢性型症状通常不明显,临床常表现为渐进性消瘦,有时伴发关节炎[3]。急性病例以败血症和炎症出血为主要特征,慢性病例的病变则只局限于局部器官[3-4]。巴氏杆菌病广泛分布于世界各地,但发病率一般不高,临床常继发于猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪圆环病毒病、猪支原体肺炎等传染病[5]。巴氏杆菌病的发生有外源性感染和内源性感染2 种途径[6],外源性感染主要是由病畜的排泄物和分泌物排出的病菌,污染饲料、饮水和周围环境后经消化道或呼吸道侵入健康家畜机体。内源性感染是指健康家畜的扁桃体和上呼吸道在正常情况下栖留有本菌,但毒力微弱而不致病,一旦家畜的饲养管理条件或气候剧变而致机体抵抗力下降时,寄居于呼吸道的病菌毒力增强并趁虚而入,经淋巴进入血流而导致发病[7]。

1 发病情况

主诉:猪场新购入的180 头仔猪饲养1 周后开始发病,病初2 d 患病猪已达30 余头,其中发病死亡6 头,病死率近20%。病猪食欲不振甚至废绝、嗜睡、体温可达40~42 ℃、呼吸困难有黏性鼻汁、咳嗽、皮肤干燥发红、少数病猪后肢关节肿胀。发病期间曾用过头孢噻呋钠、林可霉素等药物,但治疗效果不佳。

2 临床症状及病理变化

临床进一步检查发现,病猪消瘦、生长发育不良,腹股沟淋巴结明显肿大,可视黏膜发绀,皮肤有斑点状出血、尤以两耳及躯干最为明显,触诊胸部有明显的疼痛反应,听诊可闻及啰音和摩擦音。剖检主要见纤维素性肺炎,肺脏充血水肿,有出血斑块,肺间质增宽,肺脏肝样变;胸腔内积有含纤维蛋白凝块的混浊液体,肺脏病变部位及胸膜上附有黄白色纤维素性渗出物;其他器官未见明显异常。

3 实验室诊断

3.1 PCR 病毒鉴定

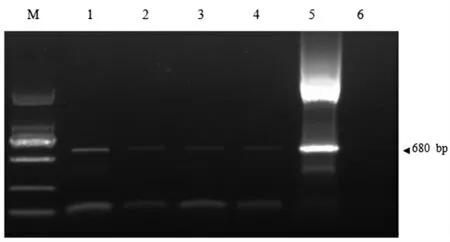

无菌采集病猪的肝脏、肾脏、肺脏、心脏及淋巴结,研磨后用磁珠法进行PCR 扩增。PCR 鉴定结果显示,猪圆环病毒1 型为阳线(图1),其余均为阴性。

图1 猪圆环病毒1 型PCR 鉴定结果

3.2 细菌检测

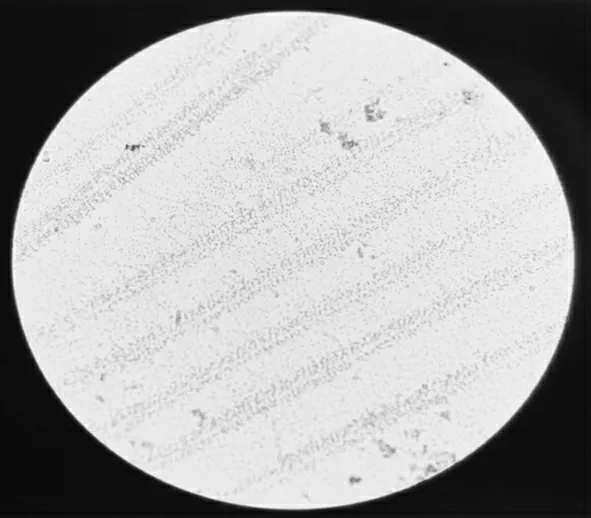

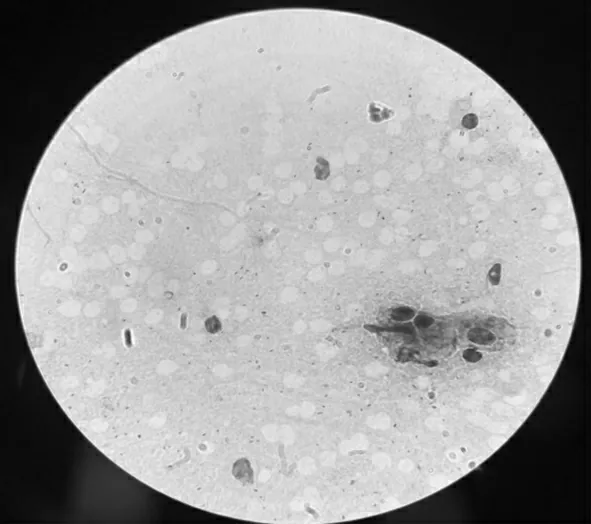

无菌采集病猪的肝组织,三区划线接种于无菌脱纤维绵羊血琼脂培养基上[8],置于恒温培养箱内,37 ℃条件下培养24 h 后观察。培养基上可见灰白色、圆整、湿润的滴露状小菌落、菌落周围不溶血。无菌采取肝组织,通过革兰氏染色(图2)和肝组织触片(图3)的方法初步鉴定为多杀性巴氏杆菌感染。

图2 革兰氏染色镜检(1000X)

图3 肝组织触片镜检(1000X)

4 诊断结果

根据临床检查及实验室检测结果,诊断为猪圆环病毒1 型和多杀性巴氏杆菌混合感染。

5 药敏试验

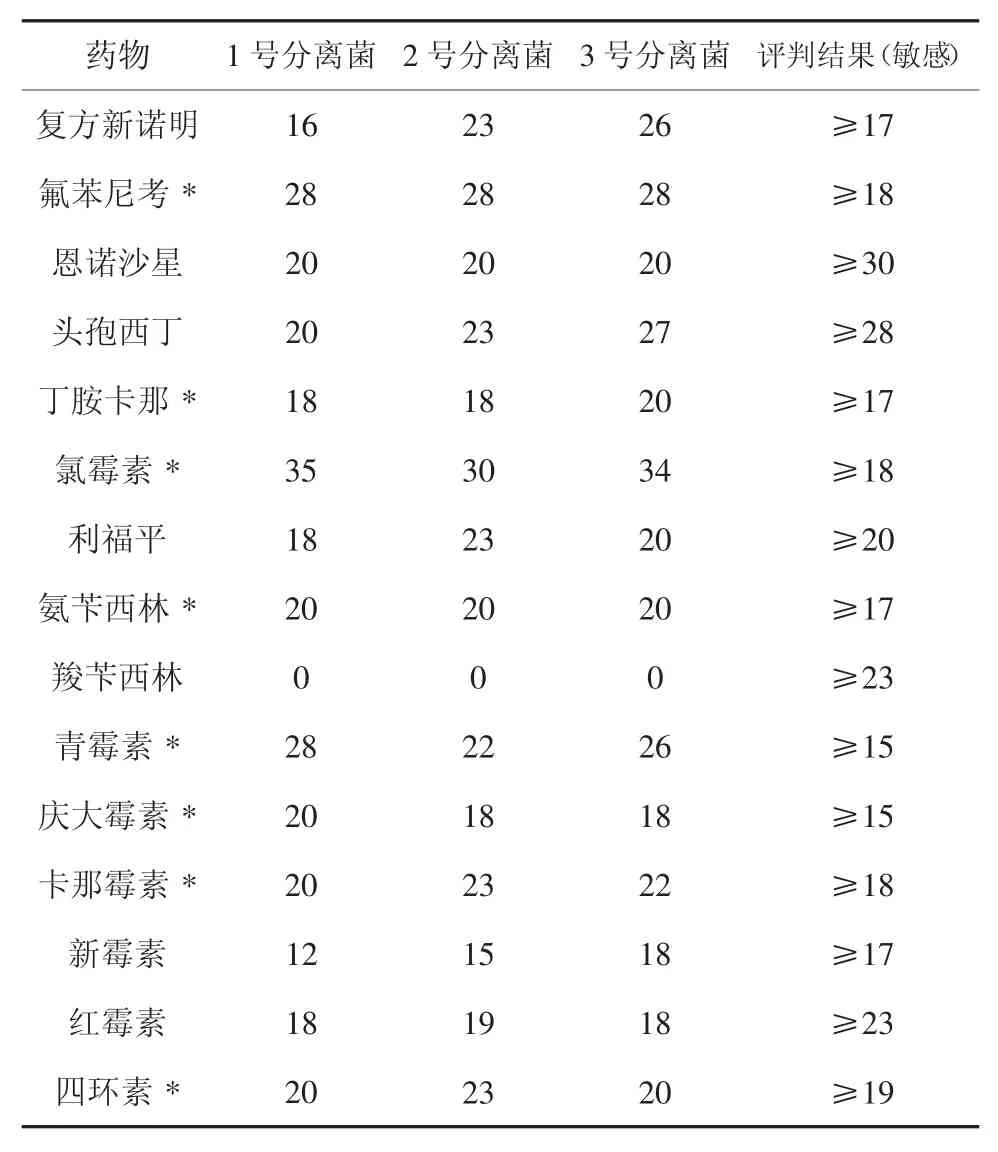

将鉴定为多杀性巴氏杆菌的细菌培养物在3个不同区域随机筛选3 个样本(1 号分离菌、2 号分离菌、3 号分离菌),分别将每个样本分离菌均匀涂布于3 个血琼脂培养基上,将药敏试纸片(复方新诺明、氟苯尼考、恩诺沙星等15 种药物)分别贴在每个分离菌样本对应的3 个平皿中,置于恒温培养箱中37 ℃培养24 h,测定抑菌圈的直径大小(表1)。根据检测标准判定药敏试验结果:分离菌对复方新诺明、氟苯尼考、丁胺卡那、氯霉素、利福平、氨苄西林、青霉素、庆大霉素、卡那霉素和四环素等药物敏感。

表1 药敏试验结果

6 防治措施

6.1 隔离病猪,无害化处理病死猪

密切观察猪群状况,通过精神状态、饮食状况及其他外观表现,及时隔离病猪,对病死猪挖坑深埋做无害化处理。

6.2 消毒卫生

猪场用戊二醛或聚维酮碘每天消毒1 次,猪粪堆积发酵。加强护理,保持猪舍清洁卫生,重点做好猪舍保温和通风换气工作。

6.3 病猪治疗

1)病猪按每千克体重,用氟苯尼考注射液30 mg、青霉素G 钾5 万~8 万单位、氨基比林注射液0.2 mL,混合肌内注射,2 次/d,连用5 d。

2)肌内注射黄芪多糖注射液,0.2 mL/kg,2 次/d,连用5 d。

6.4 大群猪预防

大群猪投药,按每千克饲料添加氟苯尼考粉剂50 mg、黄芪多糖粉剂400 mg,每千克饮水中加入电解多维0.5 g,连用7 d。防治3 d 后猪场反馈,病猪状况好转,已无病猪死亡,且猪群的发病率已明显下降。1 周后,疫情得到有效控制。

7 结 语

临床上猪感染PCV-1 很常见,普遍认为广泛存在于猪体内及猪源传代细胞系[1],由于其无致病性,所以无法通过临床症状或病理诊断来确定是否感染PCV-1[1-2]。

多杀性巴氏杆菌是一种条件致病菌,广泛存在于动物体内,通常附殖在健康动物的上呼吸道,在机体抗病力低下时可发生内源性感染。在养殖过程中通过加强饲养管理,定期消毒,在季节交替、寒潮来临之前、长途运输、转群转舍等应激发生时,做好预防性投药[9],可减少该病的发生;对新购入猪要隔离观察1 个月后再合群并圈[10]。猪场要合理选用并规范使用生产中所需要的抗菌药物,以减少细菌的耐药性问题。治疗可根据药敏试验筛选敏感药物,早期综合治疗具有较好的疗效。