不同磁场电极配置下脉冲电压的预击穿与击穿现象研究

2023-03-11姚婧玥张驰宇张岂凡张晓菁

姚婧玥,张驰宇,张岂凡,张晓菁

(中国核电工程有限公司,北京 100000)

变压器在电力系统中起着至关重要的作用,国家大规模电网重视变压器的安全运行,而其安全运行主要取决于稳健的绝缘系统设计。在现代变压器中,绕组用纸包裹,并浸入矿物油或合成酯等变压器油中,可有效防止变压器击穿。击穿测试有助于了解测试油的绝缘能力,变压器在投入实际使用之前必须通过工厂测试,以证明其具有高绝缘能力,即有效地避免了经济损失并确保了安全。该测试是绝缘系统设计中分析击穿特性的重要参考对象,其中流注的形状、传播速度、面积和停止长度等特性仍然具有深入研究的意义。在本文中,通过改变电极类型,即在脉冲电压下使用针-平面和环-平面模型来研究流注特性。

1 实验设计

1.1 实验电路

整个电路由3个主要部分组成:脉冲发生器、高压分压器和纹影光学系统,如图1所示[1]。

图1 脉冲电压下击穿实验电路图

脉冲发生器使用高压固态晶体管开关,可以将电压从5 V直流电压转换为高达45 kV的高压。该电路使用2 000 000Ω的RC作为保护电阻,以保护直流电压源;使用2个600Ω的电阻Rs1和Rs2,以保护固态晶体管开关免受并联电容器产生的高频振荡和噪声影响。通过对电路中电容和电阻的计算,使该电路稳定生成标准脉冲波形1.2/50μs用于后续实验。

纹影光学系统(Schlieren Optical System)被引入到实验电路中,可通过光学回路将实验单元中流注发展情况清晰地由SIM16相机记录并传输到计算机。SIM16相机具有1.2μs的延迟以待实验单元的波形达到峰值,然后每1μs拍摄16张照片,可以准确捕捉流光传播和击穿现象。

1.2 实验准备

1.2.1 电极

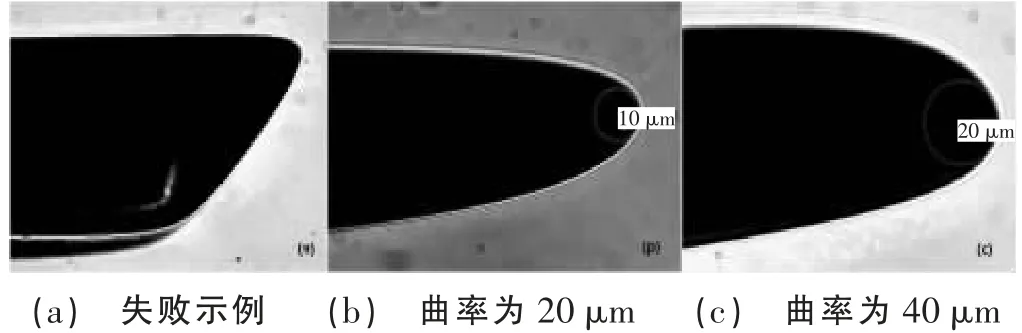

动态蚀刻的标准程序是反复将直线从电解液中提起。为了获得不同的尖端半径,改变浸入电解液中金属的次数,并在实际实验中调整数量。每次蚀刻导线时,IEC 60897—1987《绝缘液体的雷电冲击击穿电压的测定方法》要求使用显微镜检查尖端半径[2],并相应增加浸渍时间。本文采用2.5 mol/L氢氧化钾溶液和15 V直流电源组成电路,氢氧化钾为电解液,溶液中的直流电压为阴极,钨丝为阳极。显微镜拍摄了实验得到的钨针图像,如图2所示。

图2 钨针蚀刻图像

经实验验证,不同尖端半径的钨针蚀刻方法汇总见表1。

表1 不同尖端半径的钨针蚀刻方法总结

环形电极与针形电极不同,用半径为20μm的钨丝将环圈成圈,做成环形半径2、4和6 mm的钨环用于对比流注起始位置、击穿电压、长度和速度。游标卡尺将用于检测半径准确度,最大限度地减少误差。

1.2.2 变压器油

几十年来,变压器油都使用的是矿物油,为安全运行提供绝缘条件。现如今的研究集中在使用更环保和高效的酯油替代矿物油以保护生态环境,Midel7131是一种结构相对稳定的合成酯油,已广泛用于工业[3]。实验中所用的Midel9131经过过滤、脱水和脱气,最大程度减少了杂质、湿度和气体的影响。过滤过程由孔径为0.2μm的NalgeneMF 75尼龙膜过滤器在真空泵操作下进行[4]。过滤后,酯油使用氮气脱水2 h,并在真空烘箱中脱气0.5 h,确保油的湿度低于5%。在此基础上,将根据IEC 60897—1987《绝缘液体的雷电冲击击穿电压的测定方法》[2]进行击穿测试。

1.3 实验方法

为了比较流注特性、流注发展和击穿电压,采用线半径为20μm及环半径为2、4和6 mm的钨环作为电极,与采用尖端半径为20μm和10μm的钨针作为电极,在脉冲电压下的击穿实验实验结果进行比较。实验单元中电极距离设置为5 mm。脉冲电压采用升压法,施加的初始电压设置为预期击穿电压的70%,随后以1 kV的增量逐步增加。对于每种电极条件,应当至少有20个值以确保结果的可信度。尤其是环-平面电极相关的击穿电压参考较少,因此将使用大范围的电压等级来定位击穿电压电平。为了最大限度地减少冲击电压对油样的累积影响[4],每次冲击之间需要至少60 s的间隔。通过比较流注的起始位置、发展速度和击穿电压,可以清楚地显示出尖端半径和环形电极的影响。

2 实验结果及分析

2.1 环-平面电极流注形状及长度

本节将展示流注发展情况,并将击穿电压拟合为概率曲线,以查看具有不同环半径的环形电极的50%击穿电压。环-平面电极具有独特流注起始位置和形状特征,其形状不同于针-平面间隙中启动的拖缆形状:从钨环的侧点开始的流注,树形形状受中心电场的影响,中心区域具有更多的直枝。由于电应力的变化,流注远离平面电极的分枝扩展得更广。图3可以清楚地看到流注形状,其长度可以从摄像机拍摄的照片中获得,并总结于图4。

图3 脉冲电压下典型的流注发展和击穿现象

图4 脉冲电压下流注长度与钨环电极半径的关系

从图4可以得出流注长度与时间呈线性关系,其斜率表明改变环形电极的半径时流注发展没有太大的差异。多次实验证明,无论拍摄时间的开始和结束,拥有较大半径的环形电极在任何时间点都具有较大的流注长度。由于SIM16相机存在一定误差,加之发生击穿现象时流注发展速度加快,所以开始和结束获取的照片有较大误差。因此,曲线忽略了开始和结束的流注情况从而使汇总的数据更具有参考价值。

短暂等待不仅能提高孩子的自控力,还有很强的现实作用。孩子总归要进入集体生活,在学校、在社会中,别人不再像爸爸妈妈一样关注他随时给他回应,从小练习过短暂等待的孩子适应起来应该容易很多,也更能体谅他人。

2.2 环-平面电极流注起始位置

图5展示了众多流注起始和击穿现象中相当特殊的情况:从环形电极引出2条流注,其引出位置几乎与环形中心线对称。这种情况是相对罕见的,大约在200次击穿测试中发生1次。

图5 环-平面间隙流注发展的特殊情况

由于流注起始位置的多样性,证明对起始位置的分析也有重要参考价值,主要位置如图6所示。

图6 环-平面间隙的流注不同起始位置

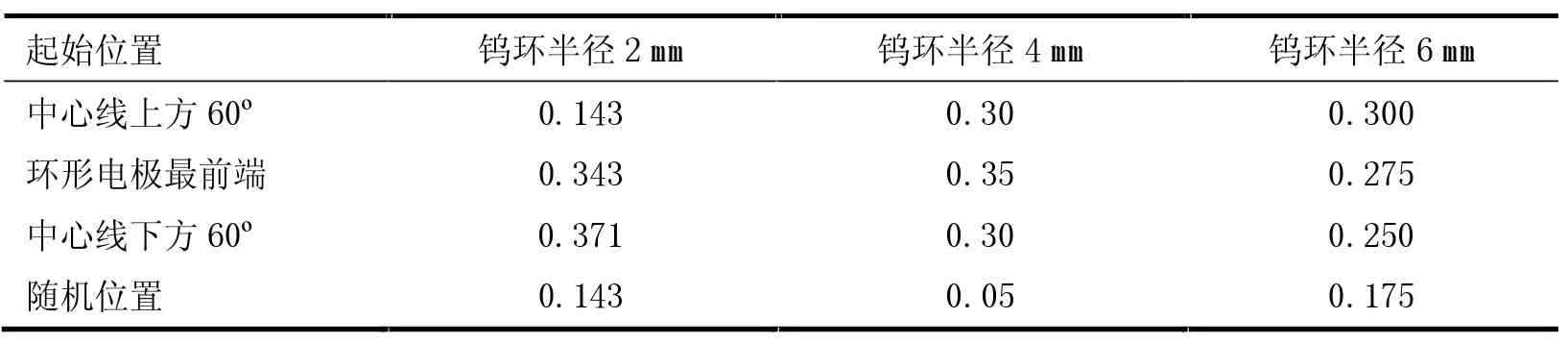

表2总结了起始位置,统计并计算了不同位置发生击穿的次数及概率。通过建立环-平面电极的三维模型从而获得电场分布,验证了流注起始位置的实验结果。

表2 不同起始位置的流注发生概率

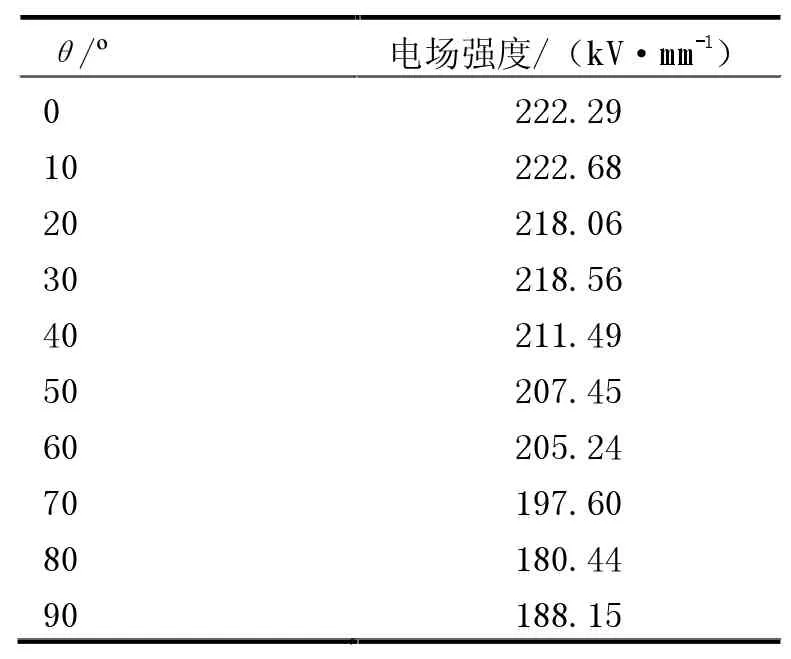

如图7和表3所示,建模结果在环形电极到平面电极的最近点处具有最大电场。除此之外,当θ达到30°和90°时,电场略有增加,导致流注起始位置分散;而实际实验结果与模拟结果不能完全吻合。在θ=60°处出现流注的高概率不能匹配对应点的电场强度,这可能是由于直径为0.4 mm的钨丝的材料柔性导致的环形电极形状变形造成的。总体来说,仿真结果与实验结果基本吻合,但流注起始位置仍存在问题,需要研究和验证。

图7 钨环电极上的电场分布及电极示意图

表3 沿环形电极0°至90°的电场分布

2.3 环-平面电极击穿电压和流注速度

流注速度和击穿电压也是研究预击穿及击穿现象的重要指标之一,其中50%概率击穿电压是用于对比击穿现象的重要参数。每个电压等级均向电路施加20个脉冲波形,以获得不同实验条件下的准确概率。表4显示了施加电压以1 kV为间隔,从33 kV到100%击穿电压期间发生击穿现象的次数。

表4 不同电压水平下发生击穿现象的次数

将实验数据用Weibull分布拟合于图8,可以清晰地得出实验结果与概率的关系,显示出击穿电压的显著特征,并得出不同半径环形电极的50%概率击穿电压,具体见表5。

图8 不同环形电极半径Weibull分布的击穿电压拟合结果

表5 Weibull分布获得的不同环半径电极的50%击穿电压

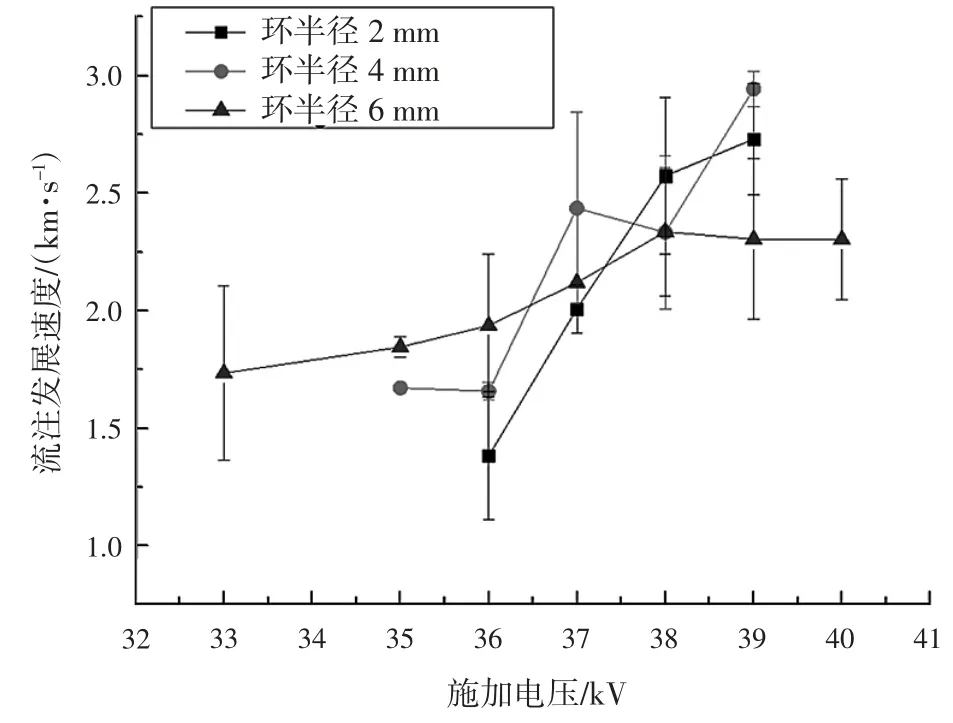

不同环半径电极的击穿电压拟合曲线表明,改变环形电极的环半径对击穿电压水平影响不大;50%击穿电压范围为38.5 kV至39.5 kV。实验过程中,记录了每一次击穿现象的击穿时间,如图9所示。因此,根据之前获得的长度,流注发展速度的关系如图10所示。

图9 不同环半径电极在不同击穿电压条件下的击穿时间

图10 不同环半径电极在不同施加电压下的流注发展速度

由于SIM16相机拍摄照片存在1μs间隔,所获得的击穿时间误差较大,但从整合的曲线上仍可以看到大致趋势:当增加施加的脉冲电压时,电场强度随之增加,导致流注发展速度增加,击穿时间减少,环半径较小时受到的影响更大,即环半径较小的电极流注速度增加得更快。

2.4 针-平面击穿实验结果

实验采用尖端半径为10μm和20μm的蚀刻钨针作为电极,在间隙距离为5 mm的脉冲电压下进行了实验,结果统计如图11、图12所示。

图11 不同尖端半径钨针在脉冲电压下的流注长度

图11和图12展示了针形电极流注长度和发展速度随时间和施加电压的变化趋势:尖端半径10μm电极的流注发展速度慢于20μm电极的流注,且其击穿现象发生较晚。这是由于针的几何形状导致的,尖端半径为10μm的钨针具有更加不均匀的电场,即可以更容易地在较低的电压水平下产生流注。

图12 不同尖端半径钨针在不同施加电压下的流注传播速度

2.5 分析

针-平面电极和环-平面电极具有相对不同的预击穿特点和击穿现象。对比两者的实验结果显示,环形电极半径对流注长度的影响很小,但对于较小的环半径,流注发展速度对施加电压的变化更敏感。针形电极则与之相反,尖端半径对流注长度和发展速度有较大的影响:尖端半径小将有较大的发展速度和较低的起始电压。由于构成环形电极的钨针半径为20μm与针形电极的尖端半径相同,这也是导致环半径越小的环形电极与尖端半径20μm的针形电极拥有相似实验结果的原因,即其几何形状可近似于针形电极。

2.6 场增强因子

本文引入电场增强因子来分析电场的不均匀性,电场不均匀性对预击穿和击穿现象有直接影响。场增强因子定义为

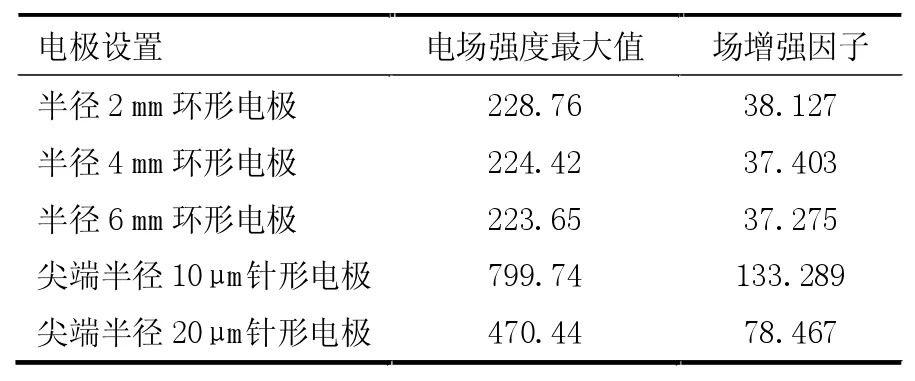

式中:Emax为最大电场;Eave为针尖平均电场;V为施加的电压;d为两电极间距。在之前的研究中提到,当具有从2.8到77[5]的场增强因子时,会出现快速流注。通过上文建立的三维模型模拟电场情况,也可得到表6中不同电极设置下的场增强因子。

表6 三维建模计算的场增强因子

仿真结果与实验结果相吻合。对于环形电极和尖端半径为20μm的针形电极,会引发快速流注,并出现击穿现象。击穿现象与场增强因子的相关性尚未得到深入研究,这将是未来一个非常有意义的研究课题。

3 结束语

本文主要研究不同类型电极设置在脉冲电压下的预击穿和击穿现象。通过高压实验和结果分析,研究了预击穿、击穿现象和电极变化的相关性,总结了在不同电极设置下的流注形状、发展速度、起始位置和击穿电压,同时也引入了场增强因子来分析电场不均匀性。已发表的大量研究对针-平面、球-平面和杆-平面电极进行了深入的研究,然而关于环-平面电极的研究较少,在实际变压器中使用类似几何形状的情况下,研究这种电极配置是有意义的。