中亚地区土地与人口城镇化时空耦合特征

2023-03-08夏怀霞梁涵玮王慎敏

夏怀霞, 梁涵玮, 陈 爽, 王 倩, 王慎敏

(1.南京信息工程大学地理科学学院/南京信息工程大学“一带一路”城市可持续发展研究院,江苏 南京 210044;2.永续全球环境研究所,北京 100600)

城镇化一般是指人口向城市地区集聚和农村地区向城市地区转变的过程[1]。随着社会经济发展水平的提高,城镇化的加速,出现了劳动力过剩、交通拥堵、住房紧张、环境恶化等问题,人地矛盾也日益凸显。目前,城市正以2%的土地面积供养着全球一半以上的人口,预计2050 年该比例将上升至68%[2],这迫使各地不得不寻找城市的可持续发展之路。实现区域可持续发展的关键是土地和人口城镇化间的有效协调,且两者间的协调关系对于推进地区的城镇化进程至关重要[3]。

城镇化是社会经济发展的必然趋势。近年来,国内外对土地与人口城镇化的研究众多,主要可以归纳为3 个方面:一是分析土地城镇化与人口城镇化之间关系。已有研究表明,土地城镇化快于人口城镇化已成为全球普遍事实[4-5]。傅建春等[6]采用异速增长模型,对城市用地与城市人口间的非线性关系进行了实证研究。二是土地城镇化与人口城镇化之间的关联机制。孔雪松等[7]认为土地城镇化与人口城镇化相互依存、相互作用,同时也相互制约。部分学者指出人口城镇化是土地城镇化的最直接原因,土地城镇化是人口城镇化的必然结果[8]。市场力作为最主要的城镇化发展驱动力,其资本的快速积累,在增强土地城镇化的同时,也抑制了人口城镇化[9-10]。三是土地城镇化与人口城镇化的协调性研究。由于各种主客观因素的影响,土地城镇化与人口城镇化发展不协调的问题频频出现,如城市土地利用不合理,人口分布不均等,不仅极大改变了城市的空间格局,也制约了城市的可持续发展[11-12]。因此,有学者通过探究土地城镇化与人口城镇化的发展速度、耦合协调关系等[13-15],把握城市的发展规律。例如,Han等[16]研究了哈尔滨-长春城市群的城镇化发展,结果表明该城市群人口和土地城镇化质量逐渐提高,但人口与土地城镇化率的协调度呈下降趋势。人口与土地城镇化增长速度的差距过大,将会激化社会矛盾[17],两者的良性互动和协调发展,对于实现城市的可持续发展至关重要。

随着“一带一路”倡议的提出,中亚地区作为“丝绸之路经济带”核心区域受到了越来越多学者的关注,可持续的城镇化进程对区域社会经济进步具有强大的推动作用,在此背景下研究该地区城镇化的可持续发展显得尤为重要。然而,目前中亚地区城镇化相关研究主要集中在土地城镇化[18-20]、城镇化水平[21]等方面。如谭竹婷等[22]指出2000—2018 年中亚五国首都的城市建设用地面积逐年增加,但其城镇化发展速度和整体城市化水平存在较大差异。然而,目前中亚地区尚未形成较为成熟的城镇化评价体系,且很少有研究关注该地区土地城镇化和人口城镇化间的耦合协调关系,而两者间是否协调是把握城市化规律和实现可持续城市化的必然要求[23]。

中亚国家作为中国“一带一路”倡议的发轫之地,与我国联系紧密,目前中亚各国均进行经济改革,处于大量产业升级和基础设施建设时期,这与“一带一路”愿景相契合,与中国的经贸合作有利于促进经济要素在地区间的有序自由流动、高效配置和深度融合。鉴于此,本文将在“一带一路”倡议背景下,基于2000—2019年中亚五国首都城市土地与人口数据,分析中亚五国城市扩张的动态变化及土地与人口城镇化的时空耦合特征,揭示中亚五国城镇化进程,进而为该地区未来实现城市可持续发展目标提供科学支撑。

1 研究区概况

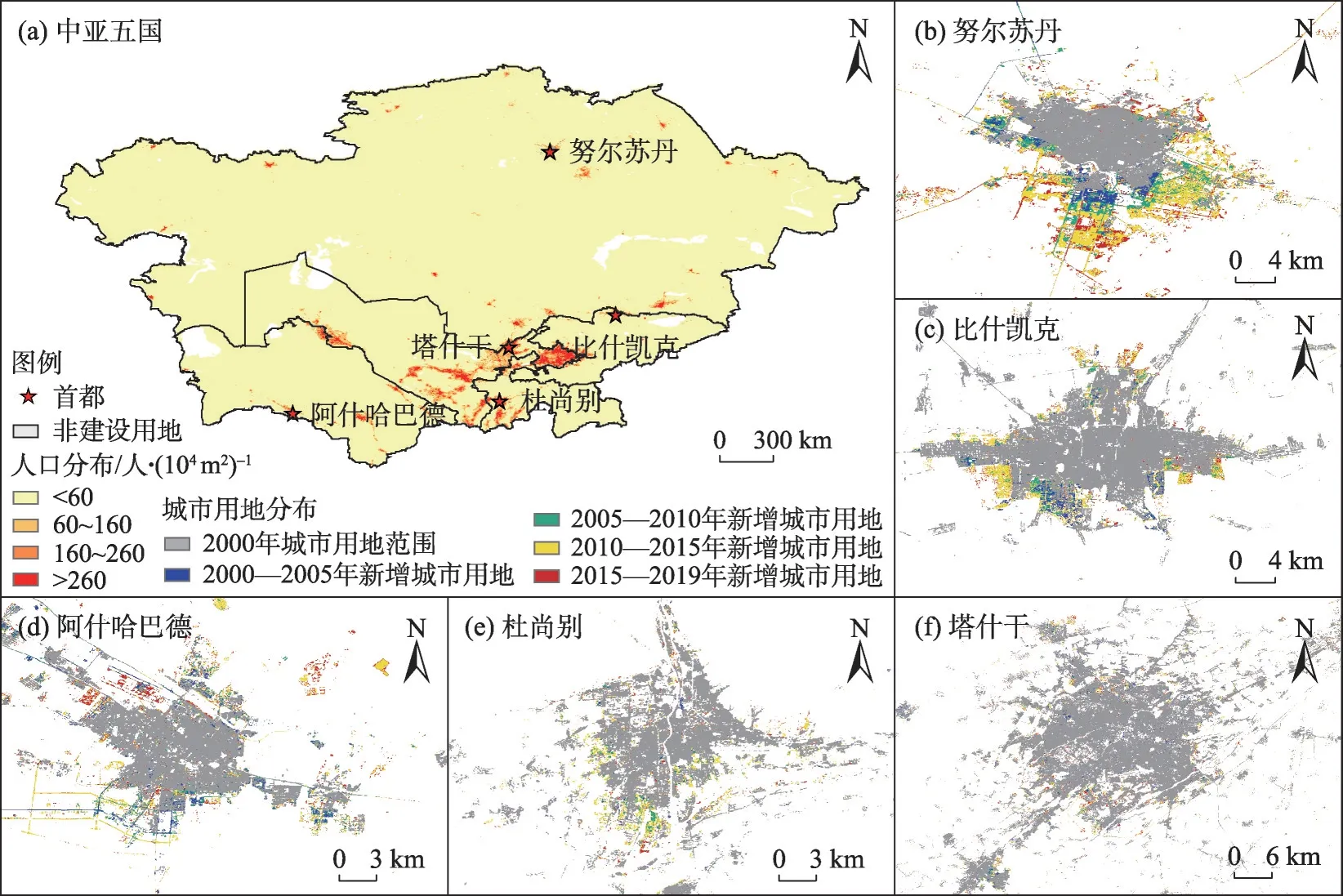

中亚五国位于欧亚大陆腹地,贯穿东西,是连接欧亚的桥梁,也是“丝绸之路经济带”上的核心区域,北邻俄罗斯,东连中国,南接伊朗、阿富汗,西濒里海,五国总国土面积为400.8×104km2,总人口约为7381.5×104人。中亚年降水稀少,自北向南从半干旱向干旱区过渡[24]。鉴于中亚五国城镇化发展水平整体偏低,且该地区还未形成一个较为成熟的城镇体系,故本文选择城镇化发展水平相对较高的首都作为研究对象,即乌兹别克斯坦首都塔什干、塔吉克斯坦首都杜尚别、吉尔吉斯斯坦首都比什凯克、土库曼斯坦首都阿什哈巴德和哈萨克斯坦首都努尔苏丹(图1)。

图1 研究区概况Fig.1 Overview of the study area

2 数据与方法

2.1 数据来源

本文所使用的数据包括城市土地数据、人口空间数据集。土地数据为不透水面数据集,来源于武汉大学发布的30 m 分辨率全球不透水面(1972—2019 年)数据集(GISA2.0)(https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102787)[25];人口空间数据集来自于World-Pop 开放人口资源库(WOPR)(https://www.worldpop.org/)发布的2000—2020年100 m分辨率人口数据。

2.2 研究方法

2.2.1 空间形态测度本研究采用扩张模式指数和人口集中指数对土地和人口的空间形态进行测度。

(1)城市扩张模式指数

借鉴俞艳等[26]提出的城市扩张模式类型,将新增土地类型分为填充式、蔓延式和飞地式。其中,填充式是指在已有城市用地内部进行的扩张,蔓延式是指沿城市用地边缘向外进行的扩张,飞地式是指新增土地与原有城市用地处于分离状态。

式中:S为城市扩张模式指数;Lc为新增用地与原城市用地相交的边缘长度(m);P为新增用地的周长(m)。当S=0 时,为飞地式扩张;0<S<0.5 时,为蔓延式扩张;S≥0.5时,为填充式扩张。

(2)人口集中指数

采用人口集中指数反映研究区域内人口分布的整体集中程度[27],计算公式为:

式中:Pi、P分别为空间单元i的人数和研究区域总人数(104人);Si、S分别为空间单元i的面积和研究区域总面积(km2);n为研究区域的空间单元数。C的取值范围为[0,1],C>0.7 表示集中度极高,0.5<C≤0.7 表示集中度高,0.3<C≤0.5 表示集中度一般,C≤0.3表示集中度低,人口分布趋于分散。

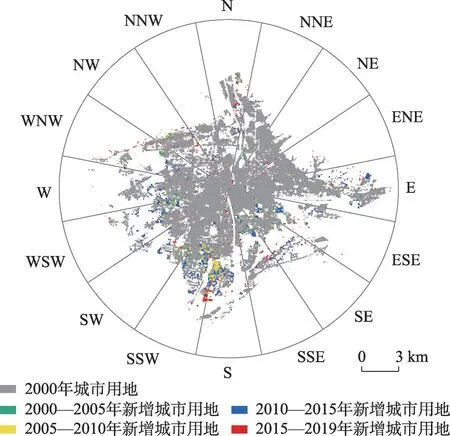

2.2.2 空间扩展方向采用等扇分析法对城市土地和人口空间扩展方向进行分析。首先选取样本城市的几何中心作为圆心,选择适当的半径画圆,使其能够容纳城市内所有的城市用地和人口,以北偏西11.25°为起点,分割成16 个夹角和面积都相等的扇形,然后统计不同时期各扇形范围内城市用地年均增长面积和人口年均增长数量,以揭示各城市不同时期城市用地和人口空间扩展的差异性及各时期扩展的主要方向。

2.2.3 整体耦合态势和协调模型

(1)整体耦合态势

采用重心模型和重心的空间耦合态势反映中亚研究区域土地扩张与人口增长的整体耦合态势[28-29],其重心模型为:

式中:(Xt,Yt)为第t年的重心经纬度坐标(°);ati为第t年第i个区域的城市用地面积(km2)或人口数量(104人);(xi,yi)为第i个区域的经纬度坐标(°)。

利用城市用地与人口重心间的距离和二者重心变动轨迹一致性研究重心的空间耦合态势。重心间的距离用D表示,D越小表示耦合性越高。D的计算公式为:

式中:(x,y)为经纬度坐标(°);L、P分别为同一年的城市用地重心和人口重心(°);(xL,yL)为城市用地重心的经纬度坐标(°);(xP,yP)为人口重心的经纬度坐标(°)。

变动轨迹一致性通过重心之间的夹角来反映重心转移时角度的变化,多用来研究重心发生转移时轨迹及方向的一致性,计算公式如下:

式中:T为变动轨迹一致性指数;Δ 表示经纬度上的变化;θ为两重心点间夹角(0°≤θ≤180°)。故-1≤T≤1,当T=-1 时,代表两重心移动方向相反,当T=1 时方向一致。

(2)协调模型

利用协调模型对土地与人口城镇化率的协调性进行相关评价[16]。土地与人口城镇化率的耦合协调模型通常可以观察到土地与人口城镇化之间的增长差距,计算公式如下:

式中:R为土地与人口城镇化率的耦合程度;X、Y分别为城市土地和人口城镇化的速率;An和An+1分别为第n年和第n+1 年的城市用地面积(km2);Pn和Pn+1分别为第n年和第n+1年的人口数量(104人)。土地与人口城镇化率的耦合程度可分为3类:当0≤R≤0.8时,表示不协调;当0.8<R≤0.9 时,表示基本协调;当0.9<R<1.0时,表示高度协调。

3 结果与分析

3.1 土地与人口分布时空演变特征

3.1.1 土地变化特征为探究研究区城市用地空间分布特征,采用城市空间扩张模式分析2000—2019年研究区城市用地时空演化特征,结果如表1所示。2000—2019年5个城市的扩张模式指数整体呈现先下降后上升趋势,其中塔什干扩张模式主导类型由填充式过渡到蔓延式,比什凯克由蔓延式过渡到填充式,其余样本城市以蔓延式为主。从城市用地新增速度看,在研究时段内,各城市经过稳步发展,城市规模不断扩大,其中努尔苏丹新增城市用地增长速度最快。

表1 2000—2019年研究区空间扩张模式变化Tab.1 Changes in spatial expansion patterns of the study area from 2000 to 2019

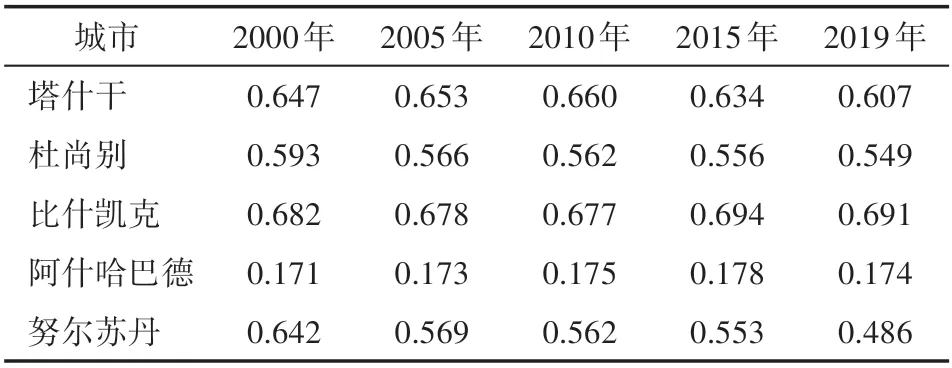

3.1.2 人口分布特征采用人口集中指数分析2000—2019 年研究区人口空间分布集中或分散的程度,结果如表2 所示。从表中可以看出:塔什干、杜尚别、比什凯克和努尔苏丹的人口集中指数基本在0.5~0.7 之间,集中度较高,其中比什凯克的人口集中度最高,均在0.670 以上。阿什哈巴德人口集中指数小于0.200,集中度低,人口空间分布表现为不均衡状态,但研究期间人口集中度整体呈上升趋势,说明人口分布趋于集聚。人口的不断集中,在一定程度上对城市可持续发展具有一定的促进作用[30]。

表2 2000—2019年研究区人口集中指数分析Tab.2 Analysis of population concentration index in the study area from 2000 to 2019

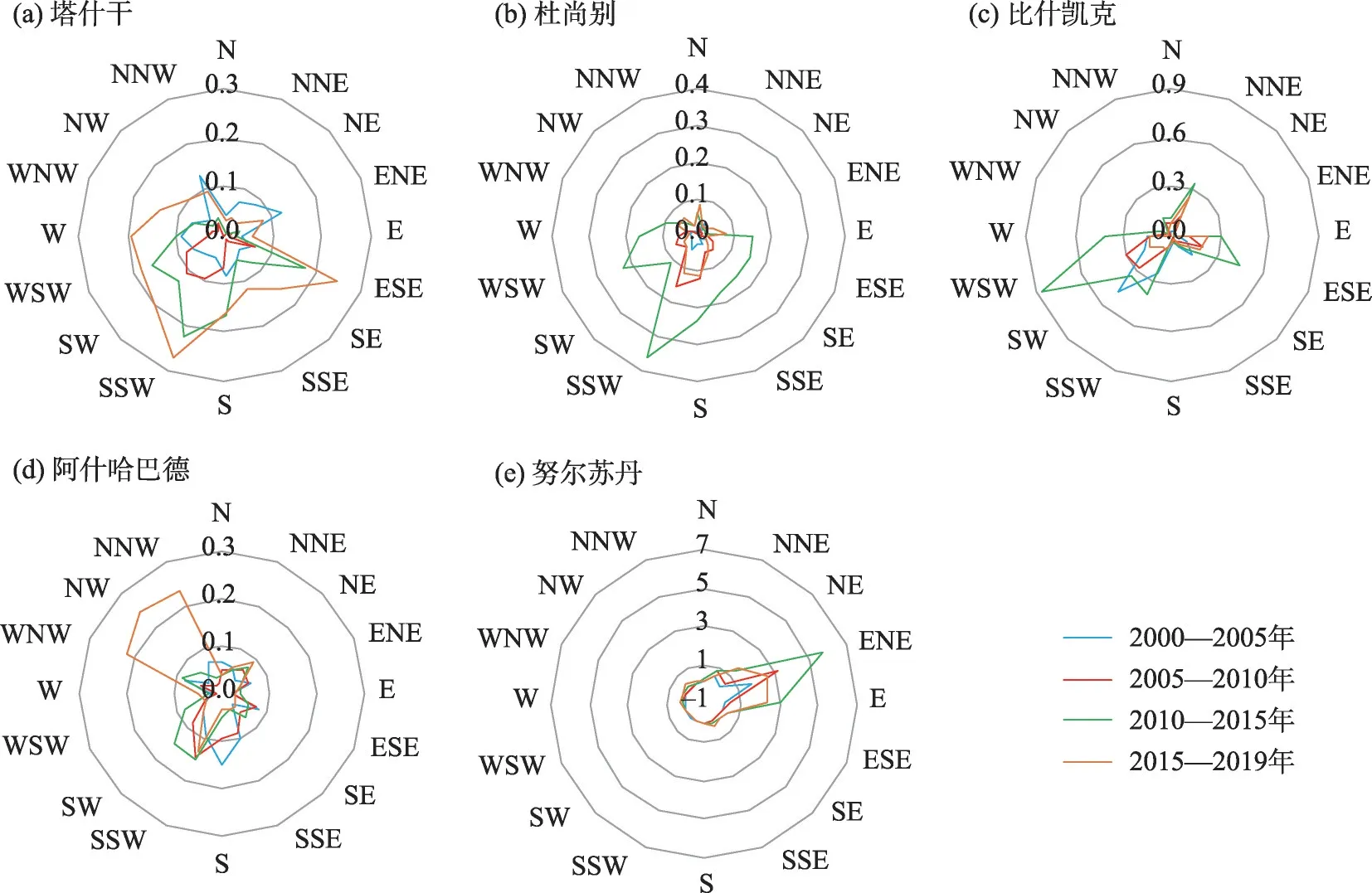

3.2 土地与人口空间扩展方向分析

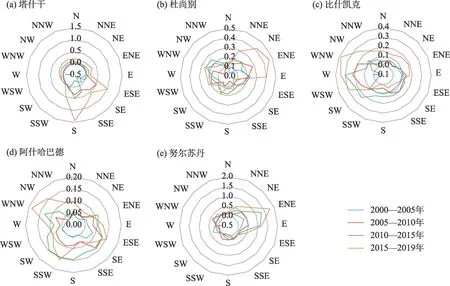

采用等扇分析法探究2000—2019 年研究区城市用地和人口空间扩展方向的差异性。图2为城市扩张示意图,本研究统计了16个扇形内城市用地年均增长面积(图3)及人口年均增长数量(图4)。总体来看,比什凯克、阿什哈巴德和努尔苏丹城市用地与人口扩展方向基本一致,塔什干扩展方向稍有偏差,杜尚别扩展方向不一致。其中,(1)比什凯克城市用地在3 个研究时段扩张方向较为单一,主要沿SW、WSW 方向扩张,扩张速度前期逐步提升,后期有所放缓;而2000—2005 年,人口在W 方向急剧缩减,其他方位增长速度较为平缓,另外3个时段人口在W 方向增长速度稍有加快。(2)阿什哈巴德城市用地和人口的前3个时段在SW、SSW 方向增长速度较快,而2015—2019 年在NW 方向扩展较快。(3)努尔苏丹城市用地和人口增长速度在ENE 方向最快,其中人口增长速度逐年加快。(4)塔什干城市用地扩张速度先降后升,人口增长速度逐年加快;其中2000—2005 年城市用地增长最快的是NNW 方向,而人口数量基本呈负增长趋势;2005—2019 年城市用地在SSW、ESE 方向增长最快,人口主要沿S、ESE 方向扩展。(5)杜尚别2000—2015 城市用地扩张速度逐渐加快,2015—2019 年大幅下降,人口扩展速度整体呈上升趋势;其中城市用地主要沿SSW方向扩张,人口在ENE方向扩展较快。

图2 杜尚别城市扩张示意图Fig.2 Schematic diagram of urban expansion in Dushanbe

图3 城市用地年均增长面积(单位:km2)Fig.3 Average annual growth area of urban land(Unit:km2)

图4 人口年均增长数量(单位:104人)Fig.4 Average annual population growth(Unit:104 people)

3.3 土地与人口时空耦合特征

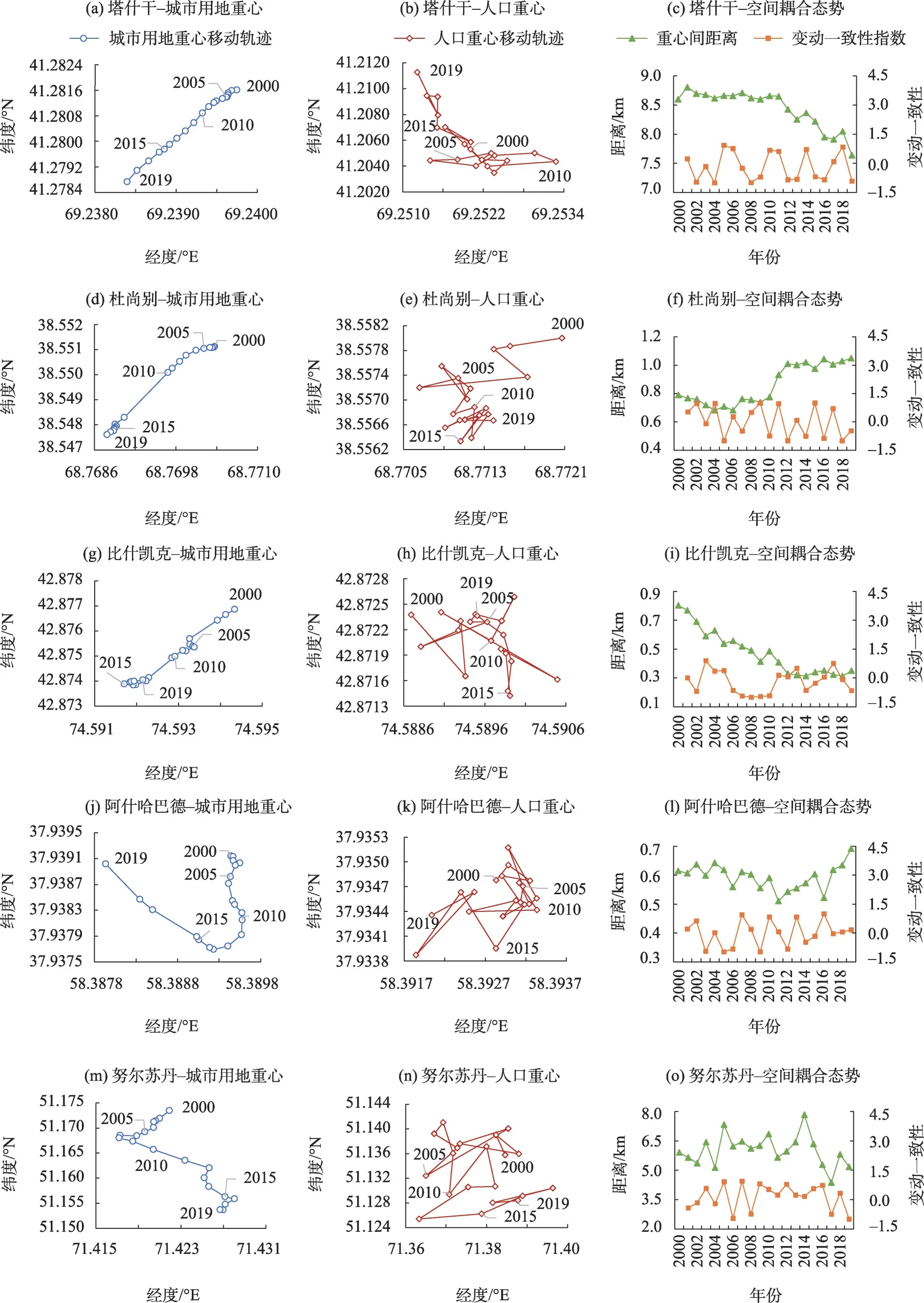

3.3.1 土地与人口城镇化耦合态势通过城市用地重心和人口重心变化规律对样本城市耦合态势进行分析(图5)。结果表明,杜尚别、比什凯克和阿什哈巴德城市用地和人口重心间的距离较短,耦合性较好,而塔什干和努尔苏丹城市用地和人口重心间的距离较大,耦合性较弱。其中,(1)杜尚别城市用地重心移动速度比人口重心移动速度稍慢,重心间距离呈扩大趋势,耦合性减弱。(2)比什凯克城市用地重心移动速度快于人口重心移动速度,重心间的距离由802.76 m 逐渐减少为348.65 m,耦合性不断增强,而耦合性提高对区域的可持续发展具有促进作用[29]。(3)阿什哈巴德城市用地与人口重心移动速度相当,重心间距离变化幅度较小。(4)塔什干城市用地重心移动速度远慢于人口重心移动速度,重心间的距离减少了959.28 m,说明耦合性有所增强。(5)努尔苏丹城市用地与人口间的耦合性波动较为剧烈,人口重心移动速度是城市用地重心移动速度的6.7倍,重心间距离在4371.72 m与7840.75 m之间波动,这可能是因为该城市1997年取代阿拉木图成为新首都,发展时间较短,社会基础建设和人口联系还不够紧密。

图5 重心移动轨迹和空间耦合态势分析Fig.5 Analysis of gravity center movement trajectory and spatial coupling situation

3.3.2 土地与人口城镇化协调特征本文所使用的土地数据分辨率为30 m,人口数据分辨率为100 m,为了统一两者的分辨率,以及考虑到协调类型的网格大小,若太小,则无法分辨其变化规律,若太大,则会影响细节特征。综合考虑,选择了将研究区划分为300 m×300 m 的格网,然后统计格网内城市用地面积和人口数量,最后使用协调模型计算每个格网内的耦合程度,进而判断其协调类型。

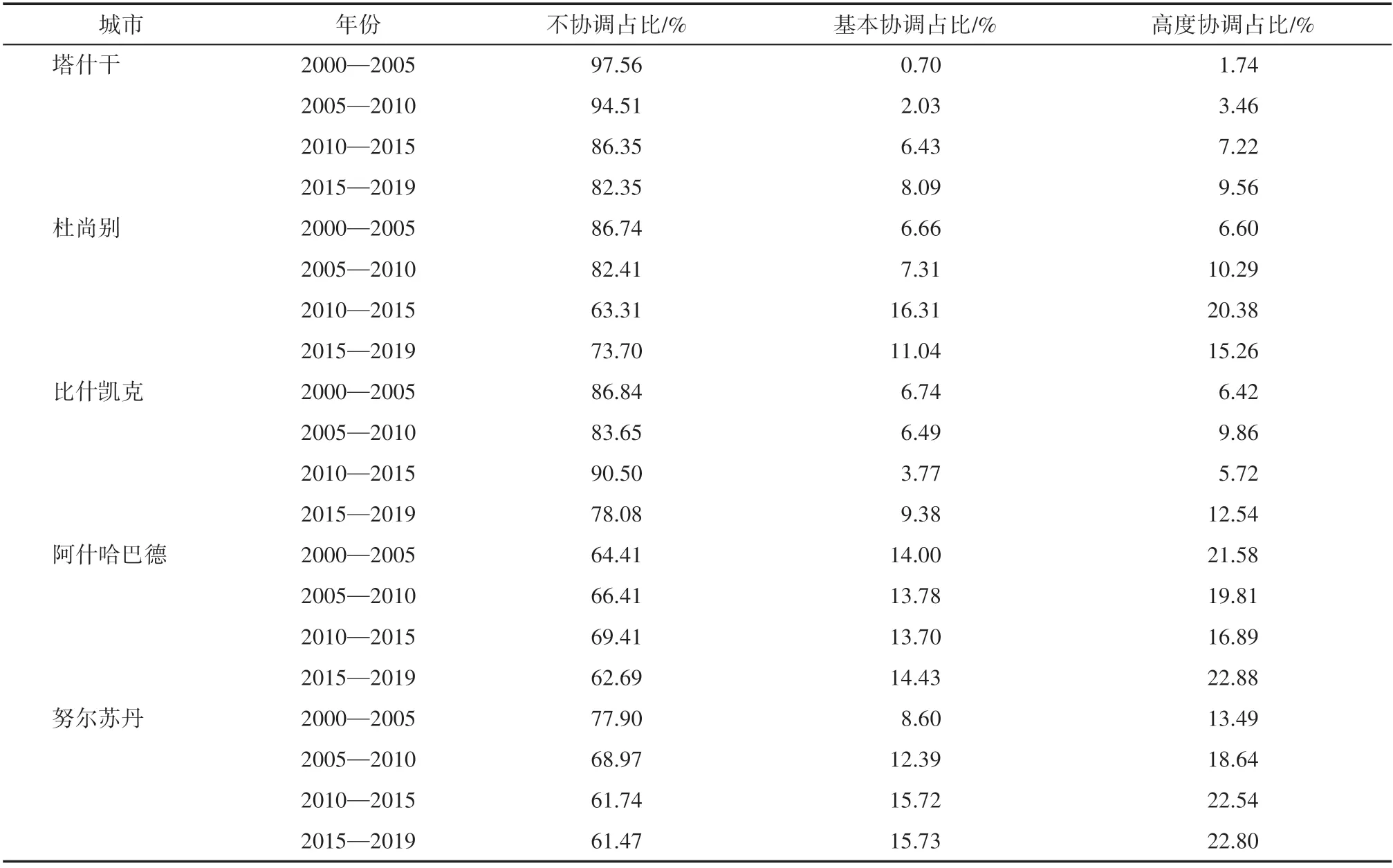

从协调类型的比例看(表3),塔什干不协调类型占比持续下降,但仍超过80%,基本协调和高度协调类型缓慢增加;杜尚别不协调类型占比先减后增,高度协调类型在6%~21%间变动;比什凯克不协调类型占比波动变化,高度协调类型后期超过10%;阿什哈巴德不协调类型占比变化较为平缓,高度协调类型在20%左右变动;努尔苏丹不协调类型占比不断下降,基本协调和高度协调类型逐步提高。

表3 2000—2019年研究区人口与土地城镇化协调类型占比Tab.3 Proportion of coordinated types of population and land urbanization in the study area from 2000 to 2019

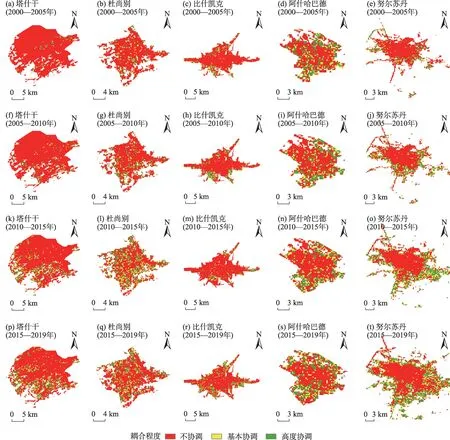

从协调类型的空间分布看(图6),塔什干不协调类型格网占主导,2000—2005 年基本协调和高度协调零星分布,2005—2010 年向南部扩张,2010—2019 年向西南方向蔓延;杜尚别2000—2019 的3 种协调类型交错分布;比什凯克2000—2010年基本协调和高度协调格网主要分布在城市外围,2010—2015 年向城市内部蔓延,2015—2019 年离散分布;阿什哈巴德2000—2010 年基本协调和高度协调格网在城市内部较为分散,2010—2019 年期间向城市外围蔓延;努尔苏丹2000—2019年不协调格网主要分布在城市中心,基本协调和高度协调格网分布在城市外围,且呈逐步扩大趋势。

图6 人口与土地城镇化率的耦合程度Fig.6 Coupling degree of population and land urbanization rate

综上所述,塔什干协调度较差,处于城镇化协调发展的起步阶段,其基本协调和高度协调类型占比在稳步增长。杜尚别和比什凯克协调度波动较大,处于城镇化协调发展的波动阶段,其中比什凯克不协调类型占比在2010—2015年大幅上升,这可能是由于期间政局不稳定,经济起伏较大,大量人员的流失导致人口增长缓慢甚至下降,而建设用地仍在不断增长,进而造成人口与土地增长速度不匹配,使得人口城镇化与土地城镇化发展不协调。阿什哈巴德和努尔苏丹城市用地与人口整体协调度较好,处于城镇化协调发展的稳定阶段,特别是阿什哈巴德3 种协调类型比例较为稳定,且基本协调类型和高度协调类型整体超过30%,这可能与该国经济发展较好,城镇建设用地稳定增加,以及实行的高保障、高补贴政策提高了人民生活水平,从而促进人员不断向城镇聚集有很大关系[31]。

4 讨论

可持续发展是全球各地共同追求的目标,而城镇化的协调发展有利于提高城市的可持续性。因此,必须以可持续发展为导向,实现快速、协调的城镇化。中亚五国作为“丝绸之路经济带”的重要枢纽,且均为资源型国家,但由于开发程度不同,五国的经济发展水平差异很大[32]。本文通过开展城镇化耦合协调研究,有利于把握中亚五国城镇化发展规律,进而推动城市的可持续发展。

中亚五国自独立以来,城镇化水平发生了较大变化,国家间的城镇化水平差距非常显著且在不断扩大[21,33],其中哈萨克斯坦综合城镇化水平最高,首都努尔苏丹土地与人口城镇化协调度较好,且协调类型占比呈增加趋势。乌兹别克斯坦作为中亚人口最多的国家[34],且人口城镇化水平稳定增长[33],人口增长与土地扩张的速度及方向不同步[20],是导致塔什干耦合性和协调度偏低的重要原因。因此,今后塔什干应不断提高居民生活质量及优化土地利用结构以改善土地与人口城镇化的耦合协调性,进而提高城市的可持续发展能力。

由于地形因素在一定程度上限制了城市的发展,使得中亚五国首都城市发展水平各异。其中,平原低丘地区城镇体系容易发育完善;而山地丘陵区适宜的建设用地少,城镇建设成本和运行成本高,城镇规模普遍较小,城镇密度较低,影响城镇体系发育[1]。塔什干和努尔苏丹的城市规模明显大于其他样本城市,这主要源于塔什干位于奇尔奇克绿洲,努尔苏丹位于广阔的哈萨克斯坦中北部半沙漠草原,而杜尚别、比什凯克和阿什哈巴德都属于山区城市。对于山地丘陵地区,随着建筑技术的进步,通过土地改造进行城市扩张已成为可能。但土地改造的同时,可能会严重影响水文过程,加剧水土流失的风险,因此在城市扩张的同时,也要注重生态环境的保护,高质量的发展有利于提高城市的可持续性。地形特征不仅影响城市的规模大小,同时也影响城市的空间扩张形态。如比什凯克城市建设受地形因素影响,主要沿东西方向扩张,但由于人口不断从农村流向城市,巨大的人口压力已经严重影响了比什凯克的生活质量,为此有必要为移民提供更好的生活条件和更好的就业机会,这将有助于改善该地区的移民压力[35],从而促进城镇化的协调发展。而阿什哈巴德位于拉库姆沙漠和科佩特山交界处,因而其城市用地主要沿北偏东—南偏西扩张,该地区主要以贫瘠的土地为主要特征,且覆盖范围广。因此,在城市扩张的同时,要防止其对农田、草地和水资源的占用,首要选择城市周边广阔的未利用地,这将有利于保护碳储存,进而实现城市的可持续发展[36]。

中亚五国地处干旱区,随着城市绿地的不断涌现,以及污染产业与城市的剥离,有利于促进城市的可持续发展。因此,在未来研究中,可以继续跟踪观测,尝试构建中亚地区的城镇体系,进行长时序的对比分析,并结合生态环境热点问题深入研究,为中亚五国的城市可持续发展提供科学支撑。

5 结论

本文以“一带一路”沿线之中亚五国首都为研究对象,以城市用地扩张和人口增长特征为研究切入点,从两者扩张特征及耦合协调关系揭示中亚五国首都的城镇化发展特点,根据不同耦合协调状态,清晰的描述了20 a 间土地城镇化与人口城镇化之间的增长差异,主要结论如下:

(1)从空间分布格局看,5个样本城市扩张模式类型主要以蔓延式为主,空间扩张模式指数先减后增,空间结构先离散后趋于紧凑发展。阿什哈巴德人口分布比较分散,人口集中指数小于0.2,集中度低,其他城市人口集中指数基本在0.5~0.7 之间,集中度较高。其中,阿什哈巴德人口集中度整体呈上升趋势,杜尚别和努尔苏丹呈下降趋势,塔什干和比什凯克波动变化。

(2)从空间扩展对比看,比什凯克、阿什哈巴德和努尔苏丹城市用地与人口扩展方向基本相同,塔什干稍有不同,杜尚别不完全一致。其中,比什凯克城市用地与人口主要沿西部扩展;阿什哈巴德主要沿西南、西北扩展;努尔苏丹沿东北方向扩展;塔什干城市用地主要沿西南、东南方向扩张,人口主要沿南部、东南方向扩展;杜尚别城市用地主要沿西南扩张,人口主要沿东北方向扩展。

(3)从耦合协调关系看,塔什干土地与人口间的耦合性和协调度都偏低,但整体呈增强态势,其城镇化协调发展处于起步阶段;杜尚别和比什凯克耦合性较好,协调度波动较大,高度协调格网比例在6%~20%之间变动,其城镇化协调发展处于波动阶段;阿什哈巴德和努尔苏丹城市用地与人口间的协调度较高,后期高度协调格网比例都超过20%,其城镇化协调发展处于稳定阶段。