罗汉堂周边及龙王庙洞窟病害调查及治理措施★

2023-03-02冯美生叶倩华张红珠周新宇

冯美生,叶倩华,张红珠,王 成,周新宇

(1.河北建筑工程学院,河北 张家口 075000;2.山西大同大学,山西 大同 037000;3.辽宁有色勘察研究院,辽宁 沈阳 110000)

云冈石窟位于大同城西16 km的武州山南麓,武州川的北岸,依山开凿,石窟东西绵延1 km。云冈石窟作为中国四大石窟之一,在石窟史上占据着重要的地位,对后世石窟艺术的塑造和发展带来了重大的影响,在中国石窟史上留下了浓墨重彩的一笔。罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟位于云冈石窟群中部,属云冈第5,6窟的附窟。其中,罗汉堂周边洞窟包括5-32~5-39窟及4-11~4-13窟,计11个洞窟;龙王庙沟洞窟包括5-16~5-31窟,计17个洞窟。

目前,针对岩体裂隙、危岩体、风化、渗水、机械损伤、表面污染等石窟病害,学者们进行了大量的研究,并取得了一定的进展和成果。孙兵等[1]基于石窟区内特殊的环境条件、岩性特征和岩体结构,对龙门石窟的渗水病害采取堵、排结合的治理方案。齐扬[2]以云冈石窟文物表面典型污物为研究对象,开展了云冈石窟文物本体及其表面污物基本性质的分析梳理、激光清除表面典型污物的试验、激光清洗石质文物工艺研究以及现场应用验证试验等,对表面污物激光清洗的机理和文物安全性方面进行了研究分析。党冰[3]通过对现场石窟较详细的工程地质勘察,确定石窟存在若干危岩体且风化现象也较为严重。因此提出较适合龙山石窟的危岩体加固措施。王捷等[4]基于龙山石窟文物现存的病害情况,制备出主要原料为偏高岭土、硅粉及石灰石粉等材料的裂隙灌浆材料,并对灌浆效果进行检测,证明了此灌浆材料的可行性。郭建永[5]针对云冈石窟风化侵蚀的问题,提出可以通过降低大气的污染程度,并涂刷化学保护剂来修复云冈石窟风化侵蚀后的砂岩。

1 500余年来,云冈石窟罗汉堂周边及龙王沟西侧洞窟群在自然界各种营力和人为破坏的作用下,洞窟出现崖壁面裂隙发育、崖壁面片状及粉末状风化、崖壁危岩、崖壁面表面径流及冲刷、局部洞窟顶板有坍塌危险、局部洞窟内存在渗水等病害,这些病害的存在不仅削弱了洞窟赋存岩体的强度及整体性,不利于区域洞窟的稳定存在;同时,各类病害的耦合作用形成了不利的恶性循环环境,进一步促进各类病害的发育,因此十分有必要采取有效措施治理区域内存在的病害,改善洞窟群的赋存条件。本文依据调查研究资料,对云冈石窟罗汉堂周边及龙王沟西侧洞窟的现存病害进行分析,并提出治理方法,为石窟文物保护提供参考。

1 现存病害分析

罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟共计28个洞窟,洞窟主要存在表面风化类病害、裂隙病害、危岩类病害、机械损伤类病害和表面污染类病害,下面对其进行介绍。

1.1 裂隙病害

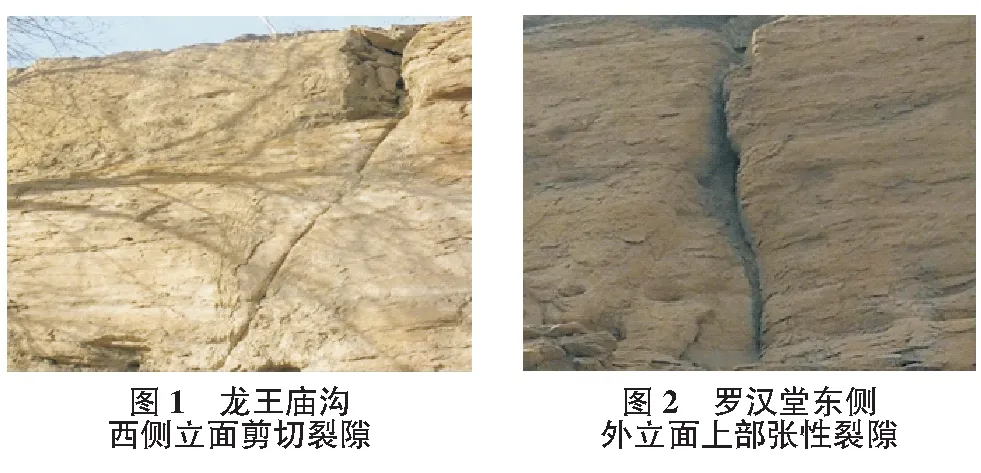

裂隙按照性质及成因可分为构造裂隙、层面裂隙、卸荷裂隙和风化裂隙。前三种裂隙多分布在龙王庙沟西侧至8窟上部立面及5,6窟附窟内,而风化裂隙分布在龙王庙沟西侧崖壁立面上部。其中构造裂隙从裂隙自身的力学性质来说可以分为剪切裂隙和张性裂隙。剪切裂隙的延长较大,裂隙面较平直,切割深度相对较大,见图1。张性裂隙的延长相对较小,裂隙面多呈锯齿状、不规则状,切割深度相对较小,见图2。层面裂隙一般在外立面近地表部位的宽度和深度都较大;而外立面下部及洞窟内裂隙宽度较小,延长较大,见图3。卸荷裂隙走向较杂乱,裂隙面多呈弯曲状,在洞窟顶板沿层面裂隙开裂较为常见,规模普遍较小,常形成板状剥落,局部可形成小规模危岩,见图4。风化裂隙走向较随机,裂隙面多呈弯曲状,规模普遍较小。

1.2 危岩类病害

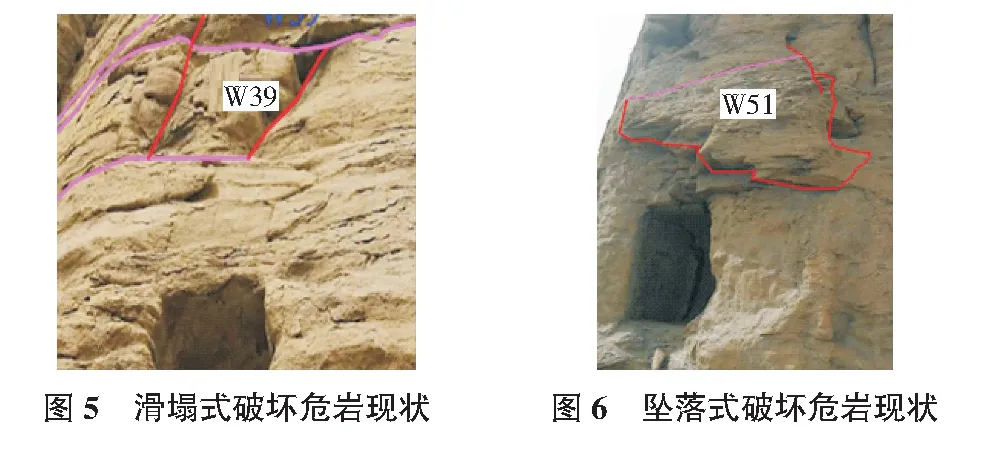

在龙王庙沟西侧至7,8窟北侧崖壁立面存在66个危岩。石窟区内危岩可分为滑塌式、坠落式和倾倒式三种类型。其中滑塌式危岩的倾角相对平缓,变形失稳主要是由于抗剪强度不足所导致,见图5。坠落式危岩或因自身结构面不完整,或因下部的软岩被风化侵蚀而形成空腔,残余部分的岩体底部悬空,见图6。倾倒式危岩主要由重力产生的倾覆力矩使危岩绕支点向临空方向发生倾倒破坏,见图7。

1.3 表面风化类病害

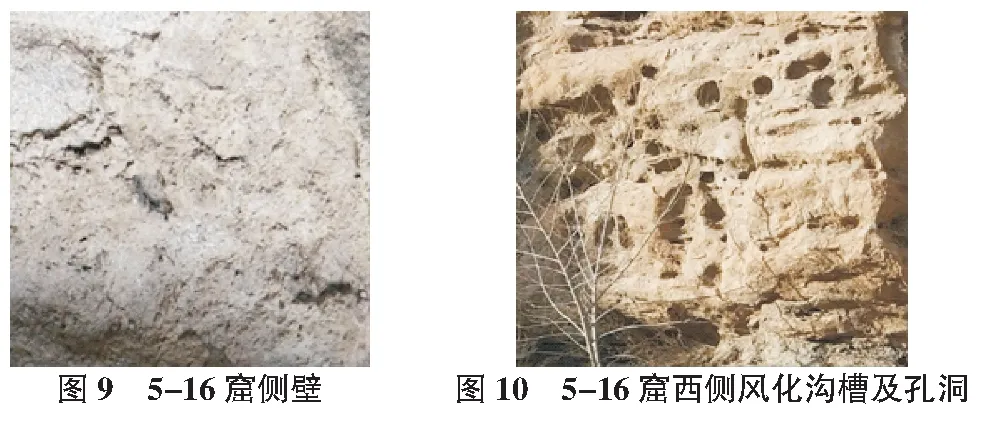

此类病害主要表现为片状(板状)起翘及剥落、风化沟槽及孔洞,其次为粉化剥落。其中片状(板状)起翘(分离)病害均分布在外立面、洞窟内侧壁及文物本体上,形状多呈薄片状和板状,且不规则,部分已经剥落。通常以下部起翘为多,两侧起翘次之,只有极少部分上部起翘,且片状体与壁面之间的空隙中常有黏土矿物及岩屑填充,夹杂少量黑色煤粉及极少的腐殖质,如图8,图9所示。风化沟槽及孔洞病害均分布在外立面及洞窟内侧壁上,风化沟槽均为顺层理方向,呈槽状。在5-16窟西侧立面,槽的内部凹凸不平,如图10所示。

1.4 机械损伤类病害

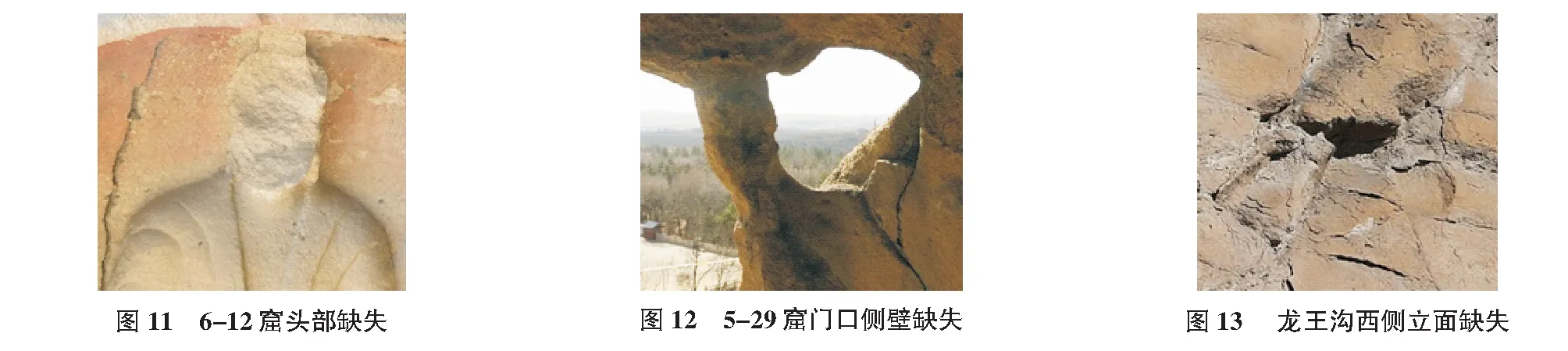

该类病害在外立壁、洞窟及石质雕刻文物本体上均很发育。在洞窟局部,缺失一般发生在内外壁岩石薄的部位和内壁及顶板上,规模一般较小,形态不规则。石质雕刻文物本体的头部、手、足均有发生缺失;在外立面则发生在危岩脱落部位,规模小,形态不规则,见图11~图13。

1.5 表面污染类病害

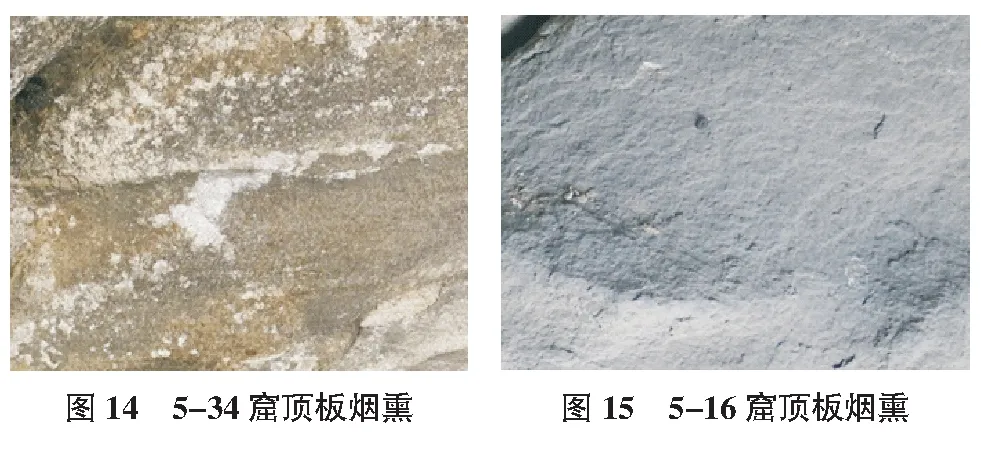

此类病害仅见于5-16窟和5-23窟、5-24窟和5-34窟,是由于人为生火取暖、烧烤食物、烧香等形成的。多分布在洞窟顶板及侧壁上部,呈灰黑色薄膜状,见图14,图15。

2 治理措施

针对不同病害的损伤程度和所处部位的不同,分别采取以下治理(加固)措施:

1)裂隙治理:石窟文物具有不可复制性,因此对于裂隙病害治理所选用的灌浆材料的要求很严格,需要具有优良的流动性、黏结性、收缩性、抗渗性,同时灌浆效果还要尽可能与文物本体接近。综合云冈石窟裂隙治理的以往经验,参考同类石质文物裂隙治理的成功案例,对岩体裂隙采用裂隙灌浆治理的方法。同时,根据各裂隙的特征及其分布特点,裂隙灌浆材料优先选用水硬性石灰、环氧树脂以及超细水泥+偏高岭土3种灌浆料方案。裂隙灌浆主要施工步骤包括:现场配合比实验→对灌浆裂隙以外的文物本体的防护→清洁裂面→根据裂隙特点和灌浆料不同布设灌浆管→对裂隙进行封堵→选择相应方式进行灌浆→将灌浆部分作旧,与文物本体尽量贴合。

灌浆后通过无损和钻孔取样两种途径对裂缝灌浆体进行检测,评价其灌浆效果。结合本石窟选取的灌浆料特性及灌浆充填目的,对于一些大型构造裂隙及大规模灌浆加固区域,如L189(罗汉堂顶部东侧)、L195(罗汉堂顶部西侧)、L127(5-28窟南侧)及5-28窟顶板,灌浆效果可以采用地质雷达探测或裂隙灌浆饱满度(灌浆体中浆液充填或未充填的裂隙体积占其总体积的百分率)来评测;对于5-28窟,因其顶板已无文物本体,因此可随机选取合适位置钻孔取芯,通过钻孔揭露的裂隙充填情况检验灌浆效果;对于一些小型浅层裂隙及文物本体附近裂隙灌浆,为了减少因检测而造成损害和破坏,可利用超声波法、电阻率微测深法、探地雷达为主要技术手段进行检测,通过与灌浆之前裂隙位置探测结果对比分析,根据不同地球物理方法反映的裂隙异常形态、裂隙异常范围进行定性或定量评价。

2)崖壁危岩加固治理:根据洞窟崖壁各危岩发育位置、危岩稳定性大小、变形失稳特征及周边局部地形地貌,主要采取裂隙灌浆黏结的方式对各危岩进行加固,尤其是靠近石刻本体部位的危岩应尽量采用裂隙灌浆黏结加固的措施,对于远离石刻本体且稳定性较低的危岩可考虑增设锚杆进行加固,部分危岩根据其残缺现状结合局部补砌或砌体支撑方式加固。

3)崖壁及洞窟风化沟槽及孔洞治理:对已经因风化形成的沟槽和孔洞进行加固处理,提高石窟的整体稳定性,起到保护的作用。对于洞窟风化沟槽,补砌加固采用浆砌块石结构,石料采用当地新鲜砂岩石块,黏结水泥砂浆所需水泥为低碱型水泥,砂子采用水洗砂,要求砂内含泥量小于0.5%,泥块含量(质量分数)小于0.2%。水泥砂浆水灰比(质量比)宜为0.4~0.5,砂灰比(质量比)宜为0.3~0.5。配比根据现场试验确定。对于个别补砌部位,为了保证补砌体的安全稳定,采用短锚杆拉结。

对于崖壁面孔洞,采取填补并灌浆方式进行加固处理。孔洞填补选用与崖壁岩体材质、颜色相近、未风化的砂岩,灌浆加固材料选用天然水硬性石灰,并根据情况配以一定比例的砂岩岩粉骨料。根据以往工程经验,岩体孔洞灌浆浆液水灰比(质量比)为0.45~0.5,实际施工时应进行现场试验以确定浆液配比。孔洞填补灌浆施工工艺为对表面空口部位进行清理,选取合适大小岩块进行填补,清理残留裂隙的尘埃→根据裂隙的形态与宽度、选择适当的黏结材料配比→采用软毛笔(刷)蘸取清水对裂隙的黏结面进行润湿→首先在合适部位插入合适大小、长短的注浆管,然后在将要封口处,先用黏结剂在开裂岩片及原岩的黏结面上用力刮(或勾抹)一层,再用自制竹签等将已调配好的黏结剂尽可能深地填入缝隙,填满填实→采用自制竹签或自制勾缝工具对填充在缝隙中的黏结剂进行逐层捣压密实,直至有水分渗出为止→养护48 h后,进行试灌检验封口效果→检查合格后,轻轻的拔掉注浆管,用封口黏结材料将注浆管处封堵住→修补作旧。

4)崖壁及洞窟窟壁表面片(板)状起翘病害治理:石窟表面岩体易受到外界环境影响,因此选用的加固材料应具有一定的耐候性、长久的黏结强度和稳定性。根据以往的工程经验,对于石窟表面片状起翘及剥离部位,选用水硬性石灰进行黏结加固。

片状起翘及剥离黏结及加固施工工艺为对灌浆裂隙以外的文物本体采用遮蔽方式进行防护支护→用清水进行清理裂隙,用水灰比(质量比)为0.35的水硬性石灰封闭裂缝防止漏浆→在封闭裂隙过程中埋设注浆管,间距一般在30 cm~50 cm;注浆管直径在0.5 cm~1 cm左右→在裂隙上部预留观察孔;对于裂隙张开度较小无法插入注浆管的小裂隙,可在裂隙旁边次要部位或无雕刻纹饰的地方钻直径1.5 cm的小孔,作为灌浆孔→配置水灰比(质量比)0.55的水硬性石灰灌浆料,用注射器或者微型泵进行灌浆黏结→采用内窥镜检查浆液的流向和黏结效果→浆液完全干燥后,用水灰比(质量比)0.35的水硬性石灰填补观察孔,干燥后补色作旧,做旧面积按病害面积的15%计算。

3 结论

本文在对罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟现场调查分析的基础上,查明并进一步研究了石窟现存的主要病害,针对性地提出了治理措施,具体结论如下:1)罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟主要存在的病害类型包括:裂隙病害、危岩类病害、表面风化类病害、机械损伤类病害以及表面污染类病害。2)针对罗汉堂周边及龙王庙沟洞窟现存的病害问题,其治理措施主要有裂隙灌浆加固技术、崖壁危岩加固设计、崖壁及洞窟风化沟槽及孔洞填充补砌设计和崖壁及洞窟窟壁表面片(板)状起翘病害治理设计。