新民主主义革命时期中国共产党公共关系策略探究

2023-02-28郑传龙

郑传龙

(中共英德市委党校,清远 513000)

引 言

近代以来,西方列强凭借坚船利炮,不断对腐朽、没落的清王朝进行侵略和掠夺,中国逐步沦为半殖民地半封建社会。不愿做亡国奴的中国人民不断进行反侵略斗争,从洋务运动到辛亥革命,拯救中华民族危机的图强之路均以失败告终。俄国十月革命给中国人民指明了新的探索方向,马克思主义开始在中国传播。在五四运动的推动下,马克思主义与中国工人运动相结合,中国共产党应运而生。从中国共产党成立至新中国建立,中国共产党致力于民族解放和国家独立,致力于向社会各阶层尤其是社会劳苦大众传播马克思主义思想,每一位中国共产党党员都肩负着向民众宣传党的政策、发动人民群众的神圣职责。他们充分利用报纸、杂志、宣传单、板报、墙体标语等渠道进行宣传。中国共产党的这些做法,完全符合现代意义上的公共关系操作手法。中国共产党在新民主主义革命时期进行的公共关系宣传,成为中国共产党最终赢得新民主主义革命胜利的重要软实力。

一、公共关系初步发展

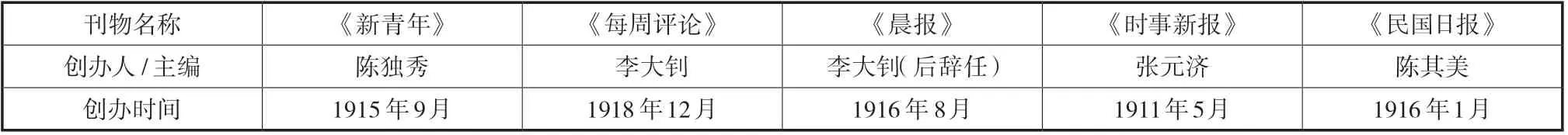

辛亥革命之后,袁世凯推行尊孔复古逆流,大搞封建复辟活动。以陈独秀、李大钊等为代表的知识分子通过大力宣传进步思想,抨击腐朽落后的封建思想,掀起了近代中国历史上一次影响巨大的思想解放潮流——新文化运动。这批知识分子创办了包括《新青年》在内的进步刊物,大力宣传新思想,具体情况见表1。

表1 中国共产党成立前夕宣传进步思想的刊物

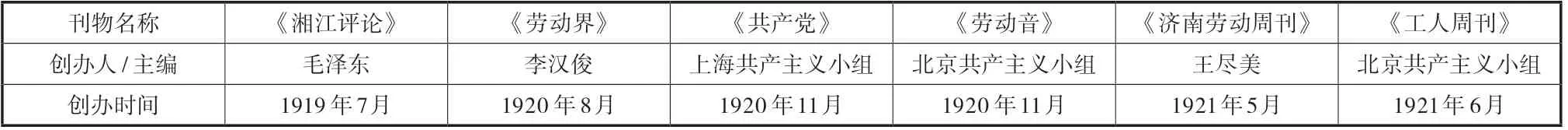

这场由进步知识分子发起的思想解放运动,充分运用报刊这个舆论阵地,对封建腐朽思想发起猛烈进攻,对当时社会民众思想启蒙产生了深远影响,可称为近代历史上一次公共关系的实战演练。十月革命后,革命知识分子开始大力宣传马克思主义,传播目标主要指向劳苦大众。这一时期传播马克思主义的主要刊物有《新青年》和《每周评论》等,各种进步期刊如雨后春笋般出现,具体情况见表2。

表2 1921年之前宣传马克思主义的刊物

以《劳动界》为例,进步知识分子为提高劳动者的思想觉悟,着手创办了面向工人群众的通俗刊物——《劳动界》。李汉俊在主编《劳动界》期间,主动深入工厂进行调查,与工人进交流,通过《劳动界》传播工人阶级的主张和心声,使该刊物成为团结工人群众的纽带。 此外,为了做好工人的公关工作,进一步向工人阶级宣传马克思主义,1920年冬天,李大钊派邓中夏等人到长辛店地区创办劳动补习学校。邓中夏等人克服重重困难,学会使用工人的语言,使“穿短襟衣的工人们”和“穿长衫的先生们”成为一家人。在马克思主义理论指导下,以李大钊、陈独秀、毛泽东、周恩来、邓中夏、瞿秋白等为代表的革命知识分子,通过运用现代传播手段来影响民众,以创办进步刊物和走进工人生活作为公关策略,以平等的姿态与中国劳苦大众进行沟通和交流,把劳苦大众作为传播对象,宣传马克思主义,推动了中国共产党成立之前的公共关系活动的初步发展。

二、公共关系迅速展开

中国共产党成立之后,党的领导机构中设置了宣传委员。宣传委员的主要职责是领导全党进行开展共产主义思想宣传工作。随着国共两党合作,推动了国民大革命的蓬勃发展。中国共产党认识到农民在国民革命中的重要作用,积极主动深入农民群众中进行宣传和动员,促成了国民党中央农民部和农民运动委员会分别于1924年和1926年成立。农民部部长林祖涵、秘书彭湃都是中国共产党人,农民运动委员会的主席也是由林祖涵担任。

农民运动的蓬勃发展,推动了各地农民协会的建立。为了培养农民运动的干部,在彭湃的建议下设立了农民运动讲习所。农民运动讲习所一共举办七届,为农民运动的蓬勃发展培养了大批领导干部。讲习所虽然名义上是国民党主办,但教员和学生大多数都是中国共产党党员和共青团员。讲习所的党员、团员深入农村进行一系列公关宣传工作,发动农民群众,组织农会,会员人数增加,促进了国民大革命的蓬勃发展,具体情况见表3。

表3 1926年6月—1927年6月部分省份农会会员数量变化

中国共产党通过领导农民部和农民运动委员会,扩大了中国共产党在农民中的影响,树立了良好形象,为后来中国共产党领导的工农武装割据打下了群众基础,中国共产党人在国民大革命时期的公共关系活动得到迅速开展。在国民大革命后期,中国共产党内出现右倾机会主义错误,使党内许多同志通过发表文章对民众进行宣传的做法受到打压,正确主张无法在进步刊物上公开发表,难以通过现代媒介揭露以蒋介石为首的国民党右派反革命的行径,削弱了中国共产党的公共关系活动。

三、公共关系创新与应用

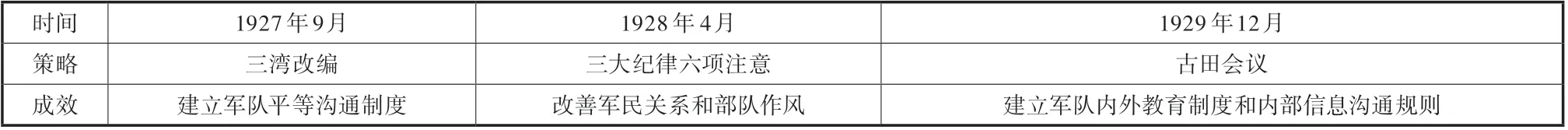

国民大革命失败后,我党开始踏上一条艰苦卓绝的自我探求之路。为建立一支有别于旧军队的人民革命武装力量,以毛泽东为代表的中国共产党人首先在军队内部实施了一系列的公共关系策略,正式建立了崭新的人民军队——中国工农红军,具体情况见表4。

表4 土地革命战争前期中国共产党内部公共关系策略与成效

在红军长征途中,为了使红军顺利通过彝区,中国共产党人展开灵活的公共关系策略,严格执行正确的民族政策,得到彝族群众支持和拥护。彝族首领小叶丹与红军总参谋长刘伯承歃血为盟,红军战士在彝族同胞欢送下顺利通过彝区。中国共产党在长征期间的公关策略,充分验证了“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机”。

“九一八”事变后,中国共产党正确分析了国内阶级矛盾和中日民族矛盾的新变化,把党的重点工作转移到抗日救亡宣传工作中来。中国共产党主动创办刊物,对中国人民进行宣传抗日救亡的公共关系宣传活动,中国共产党的抗日主张得到广大民众的支持和拥护,具体情况见表5。

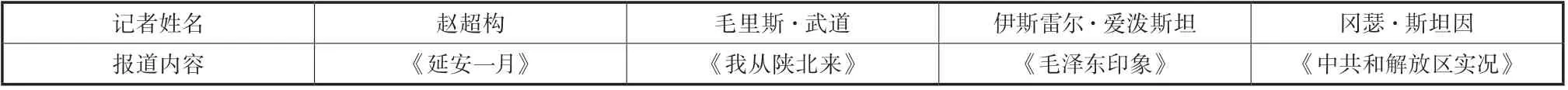

抗日战争时期,在以毛泽东为代表的中国共产党领导人的指导下,中国共产党的新闻事业得到空前发展。到1945年8月底,中国共产党出版的报刊由土地革命战争时期的三十多种发展到七八百种,新华社成为面向全国的大型通讯社,逐步打破敌伪及国民党政府对抗日根据地的新闻封锁。此外,毛泽东还把眼光投向了具有进步思想或政治中立的中外媒体。七七事变之前,毛泽东就与《大众生活》主编邹韬奋、《大公报》记者范长江等党外进步记者建立密切联系。全面抗战爆发之后,毛泽东指示周恩来等人在国统区进一步密切与党外新闻界人士的联系,做好他们的统战工作。中国共产党欢迎中外记者到抗日根据地采访八路军、新四军。在毛泽东指示下,中国共产党中央同意《大公报》派记者随军采访八路军的战况和军营生活。毛泽东曾电告彭雪枫:“欢迎大公派随军记者,尤欢迎范长江先生。”1944年4月30日毛泽东同志又电告董必武,中国共产热烈欢迎“中外记者西北参观团”来延安采访,这批中外记者到延安后,受到中国共产党和根据地人民的热烈欢迎,他们大多对在延安地区的所见所闻进行了详尽、公正的报道,具体情况见表6。

表6 1944年“中外记者西北参观团”延安采访新闻报道

毛泽东、朱德等中国共产党领导人在延安接受美国记者埃德加·斯诺、英国记者詹姆斯·贝特兰、美国合众社记者王公达、英国记者冈瑟·斯坦因等人采访,向中外记者介绍延安真实情况,宣传中国共产党的抗战路线、政策和根据地建设。他们的谈话很快在国内外媒体上发表,产生巨大影响。埃德加·斯诺以毛泽东1936年的谈话为主要内容写成《西行漫记》一书,该书于1937年、1938年在伦敦和纽约先后出版发行,随即轰动世界,成为当时国际畅销书刊。1939年9月,埃德加·斯诺再度访问延安,毛泽东与他进行了长谈。埃德加·斯诺整理了与毛泽东谈话内容,在报刊上进行了公开报道后,毛泽东对中国人民抗战的见解在世界范围内引起了强烈反响。

借助中立、进步媒介或国外进步记者,中国共产党顺利打破了敌人的新闻封锁,让全国、全世界人民进一步了解中国共产党在抗战期间的责任和担当,为中国共产党领导的抗日武装力量营造了良好的舆论环境。这是中国共产党在新形势、新问题面前,对公共关系策略进行的创新和应用。

四、公共关系活动的全面胜利

抗日战争胜利后,中国共产党响应人民渴望和平的呼声,通过更加娴熟的沟通交流,以新闻媒介作为公共关系活动的主要载体,传达中国共产党和人民和平建国的心声。

重庆谈判期间,毛泽东主动与记者朋友、国民党元老、各民主党派人士、各界爱国人士进行联络和座谈,接受《大公报》采访和总编辑宴请,毛泽东还出席一些国家在华使节的招待会,接见了西方国家驻华记者,向国内外展示了中国共产党人的新气象。此外,周恩来代表中国共产党召开中外记者招待会,并设立中国共产党在重庆谈判期间的发言人,发言人王炳南多次与外国驻华使节、记者进行沟通、交流。中国共产党利用《新华日报》占据舆论主动权,毛泽东在《新华日报》上发表《沁园春·雪》,被民主人士柳亚子先生称赞为“主席弘词一首,抵过百万大军”。中国共产党人一系列娴熟的公共关系活动,把统一战线推向一个高峰。

解放战争时期,中国共产党在解放区把土地改革运动作为对农民群众的重要公共关系策略,把土地无偿分配给无地或者少地的农民,得到解放区人民真心拥护。分得土地的农民踊跃参军,壮大了中国共产党领导的革命武装力量,使国民党军队陷入人民战争的汪洋大海之中。此外,中国共产党把广播、报刊等媒介作为推动公共关系活动的策略已经十分成熟。报纸、杂志、墙体标语、口号、民谣、宣传单等充分使用,中国共产党的宣传形成强大声势。新华社在全国各地建立分社,新华广播电台在抗战胜利之后重新面向全国进行播音,中国共产党的声音传遍全国各地,党的主张和政策更进一步准确无误地传送到社会各阶层,中国共产党的公共关系活动达到了全面胜利。

结 语

中国共产党作为一个马克思主义政党,在新民主主义革命时期,以大公无私的宽阔胸怀,不计前嫌和得失,与国民党进行两度合作,对中国民众持之以恒地进行先进思想宣传,赢得广大人民群众的支持和拥护。中国共产党从平等理念出发,正确处理了根据地革命政府与人民群众的公共关系、人民军队与人民群众的公共关系,这种平等的沟通和交流,展现了中国共产党进行公共关系活动时的大智慧。中国共产党在新民主主义革命时期的公共关系策略,成为取得新民主主义革命胜利的“软实力”,也是载入史册的宝贵精神财富。