西北干旱区膜上灌对玉米作物的高效节水机理研究

2023-02-24李逸

李 逸

(兰州资源环境职业技术大学,兰州 730021)

近年来,随着农业生产规模不断扩大,气候急剧变化,干旱缺水已然成为西北农业持续发展的绊脚石,膜上灌技术能有效地解决干旱缺水带来的农业生产问题。膜上灌的特点明显,膜上灌具有应用作物种类多、适用范围广、增产幅度大的显著特点,尤其在甘肃等地近年来得到广泛推广和使用[1]。本研究针对甘肃省景泰灌区降雨稀少、蒸发强烈、风多干旱、水资源紧缺和生态环境脆弱等特点,以膜上灌水分运移为基础,以大田实测膜上灌为出发点,研究膜上灌真实的节水机理。

1 试验点概况与试验设计

1.1 试验点概况

选取位于甘肃景电一期灌区的景电管理局灌溉试验站,灌溉试验站位于北纬37°11′,东经104°03′。属黄河流域的大陆型干旱气候,降雨量少,昼夜温较大,光照充足[2]。试验数据在典型田块内安装3个点位土壤温度湿度总动测定仪器及气象资料采集系统,及时传送水分温度数据和气象资料,保证准确性,为灌区作物适时适量灌溉提供依据。

1.2 试验设计

试验灌水方式为膜上灌溉,作物为玉米,另外选择畦灌玉米为对照处理,应用对比试验方法,重复进行3次,试验时玉米处于苗期。作物玉米种植模式为一膜三行,其中行距50 cm,株距20 cm,通过玉米种植孔进行灌溉,不另行打孔;膜上灌区域长为30 m宽为3.0 m,面积为90 m2。采用管道灌溉水表进行量水。试验选择玉米全生育期划分为5个主要生育阶段,即苗期(5月6—31日)、拔节期(5月31日—6月12日)、大喇叭口期(6月12—19日)、抽雄期(6月19日—7月10日)、灌浆期(7月10日—8月15日)、成熟期(8月15日—9月25日)。试验共设1个处理(本研究以畦灌和膜上灌为对照组合)3个重复。其中,苗期为保证玉米出苗,不进行水分处理,只按照常规灌溉;拔节期开始后不同生育期以土壤含水率下限为灌水限制因子,当土壤含水率低于限定值时开始灌水补充,灌溉灌水定额为90 mm,灌水下限和灌水上限分别选择土壤含水率的60%和85%。

1.3 试验观测内容及方法

1.3.1 土壤含水量

土壤含水量采用烘干法测定。在每个生育阶段,选择一个完整灌水周期,分别在灌后、灌中、灌前(下一次灌水前)进行测定(雨后加测)[3]。在其余时间,每10 d测定1次。每次取样深度均为1m,分5层,即地面下0~20cm、20~40 cm、40~60 cm、60~80 cm、80~100 cm。

1.3.2 土壤田间持水率

土壤的田间持水量测定大都采取田间小区灌水法。原理是依次逐层标记、计算土壤同一层次前后2次的土壤湿度差值,最后测定不同土壤剖面深度的含水率。在进行试验检测数据时,如果某一土壤层差值小于等于2%,那么第二次测定值作为该层土壤的田间持水量,直到出现前后2次测定值小于等于2%。可以认为研究的各剖面段的土壤含水率就是该时段的田间持水量。

1.3.3 地温测量

对畦灌和膜上灌农田进行不同深度的地温观测,选择2个有代表性的生育期埋置“5支组地温计”膜上灌处理中的地表温度分别测定膜上和膜下2处的温度,在玉米播种后把地温计插入玉米各处理不同深度的土层后,每隔5 d在当天的8:00、14:00、20:00进行地温观测,另选典型的晴天和阴天观测日变化。

1.3.4 玉米膜上灌与畦灌玉米水流推进的距离和时间

利用零惯量法分别对1.6 L/(s·m)、1.8 L/(s·m)、2 L/(s·m)、2.2 L/(s·m)、2.4 L/(s·m)5种单宽流量的地表水流推进、消退过程进行模拟计算,停水时间按照灌溉定额控制。

2 结果与分析

2.1 膜上灌对玉米出苗率的影响

经统计,膜上灌的出苗率为96.75%;畦灌出苗率为95%,由此明显高于畦灌玉米的出苗率,高出1.75个百分点。可见由于地膜覆盖,大大提高了地表温度,促进种子发芽。据观测,膜上灌条件最大限度减小了对土壤结构的破坏,很大程度上提高了出苗率。

2.2 膜上灌对玉米灌溉制度的影响

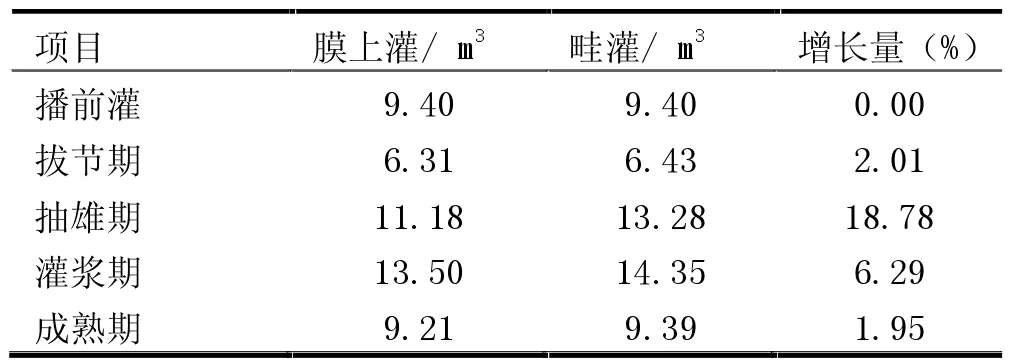

试验数据见表1。

表1 膜上灌与畦灌灌水量表 m3

2.3 膜上灌对地温的影响

2.3.1 地温的日变化

1)膜上灌与畦灌全天地温变化。对于膜上灌而言,在距离地面5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、25 cm处对全天地温进行监测。在8:00各个深度的地温均达到最低值,8:00~16:00,各个深度地温开始逐渐升高,在16:00~17:00,各个深度的地温相继达到最大值,在随后的17:00~20:00,气温又相继减小。

对于畦灌而言,在距离地面5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、25 cm处对全天地温进行监测,在8:00各个深度的地温均达到最低值,8:00~12:00,各个深度地温开始逐渐升高,在12:00~14:00,各个深度的地温相继达到最大值,在随后的14:00~20:00,气温又相继减小。

膜上灌较之畦灌地温达到峰值的时间有所推迟,可以得出结论,膜上灌技术是能够调节当天各时刻的地表温度。

2)膜上灌与畦灌对不同深度土层地温对比分析。数据显示,在0~5 cm土层中,畦灌在13:00时地温达到最大值,膜上灌在16:00时地温达到最大值,在8:00~15:00表现为畦灌的地温高于膜上灌的地面温度,15:00~20:00膜上灌地温高于畦灌,8:00~15:00周边环境气温逐渐升高,15:00~20:00逐渐降低,在5 cm处地温膜上灌受环境气温的影响较畦灌偏小。膜上灌地温变化趋势较为平缓,膜上灌可以调节一天中各时刻的温度,给玉米生长提供良好的生长环境。0~10 cm土层地温受外界环境的影响较大,10~25 cm土层地温受外界环境的影响较小。

2.3.2 地温在整个生育期内的变化

用当天8:00、14:00、20:00观测的地温中最高地温减去最低地温所得的变化差值来分析膜上灌和畦灌土壤温度变化幅度,数据测得在6月24日—6月29日期间0 cm处畦灌比膜上灌温度变化幅度高出0.39℃;7月份以后,随着作物玉米植株的增高和叶面积增大,土壤温度变化幅度较小,仅相差0.06℃。在5 cm、10 cm、15 cm处从6月24日—6月29日期间,畦灌比膜上灌温度变化幅度分别高1.84℃、1.55℃、0.72℃。

2.4 膜上灌对玉米生长性状的影响

2.4.1 膜上灌对玉米株高的影响

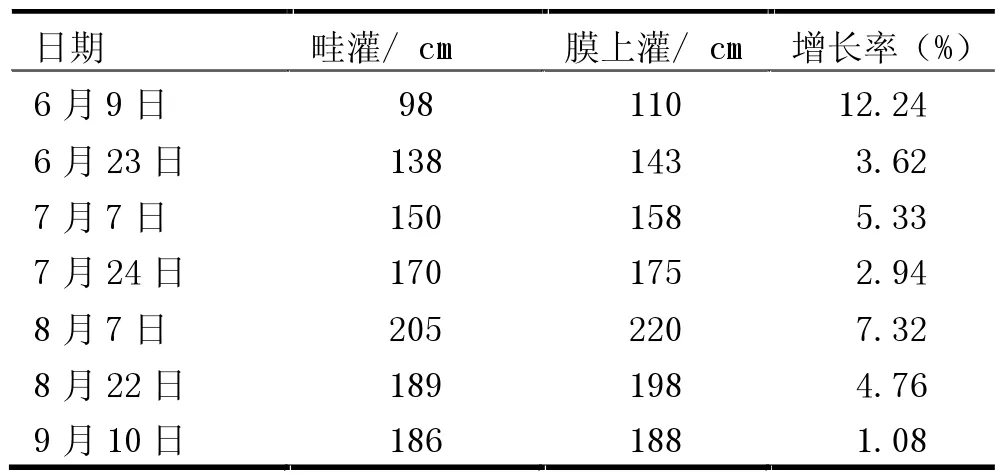

在整个生育期,膜上灌的株高高于畦灌的株高,在苗期,两者之间的差距达到最大,抽雄灌浆期次之(见表2)。

表2 玉米(畦)膜上灌与畦灌株高 cm

2.4.2 膜上灌对茎粗的影响分析

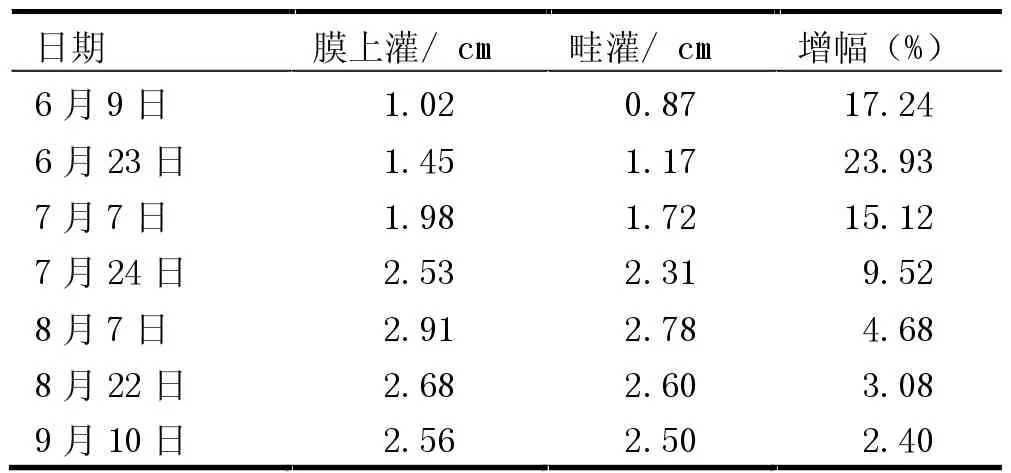

作物玉米的茎粗是反应植株本身生长状态的指标之一,也是衡量生育期过程中对土壤水分养分的有效利用状态。此外,在农业生产中,玉米的茎粗越大越能够起到抗倒伏性,作用明显[4]。有利于提高作物产量。从测得数据显示,出苗期后随着植株的生长,2种方式处理下的玉米茎粗差异变化较大,而膜上灌处理下的玉米相对畦灌的茎粗变化更加明显。随着生长期的延续,其影响效果逐渐降低(表3)。膜上灌对照畦灌茎粗增加幅度分别为2.40%~23.93%。

表3 玉米膜上灌与畦灌茎粗 cm

2.4.3 膜上灌对玉米叶面积的影响

叶面积的大小影响玉米蒸腾量的同时也影响着光合作用,从而影响干物质积累和最终产量。在膜上灌条件下,玉米叶面积随生育阶段呈现出相关的变化趋势(表4)。在玉米苗期至拔节期表现出叶面积最小,因为生长缓慢增加幅度缓慢;达到拔节后期至抽雄吐丝期,呈现出叶面积迅速增长;至吐丝期达到最大值。玉米整个生育期叶面积指数变化动态表现为前期增长快,达到最大值趋于稳定后又缓慢下降的趋势。膜上灌在提高玉米叶面积指数的同时,对玉米地生长和产量影响明显,这也为膜上灌条件下玉米增产奠定基础。玉米抽雄后植株基本上停止营养体的增长,地上部植株生长状况比较稳定。

表4 玉米膜上灌与畦灌叶面积 cm2

2.4.4 干物质积累量

干物质积累是指玉米地上部分的茎叶、玉米籽粒的积累量,是通过玉米各器官在各生育期的生长呈现出来的[5]。也就是说干物质的积累覆盖整个生育期的过程:抽穗前干物质在茎鞘的积累、花后灌浆期光合产物向籽粒的大量积累及籽粒成熟期茎杆干物质向穗部的转移,这3个阶段是不同处理制种玉米干物质积累的主要过程。本试验过程中,不同的2种灌溉处理下,玉米苗期到成熟收获期对干物重的影响日增长量(表5)。说明水分影响是对制种玉米干物质的第一影响因子,不同节水灌溉技术配合其他农艺措施,在缺水条件下需要通过合理分配灌溉用水。

表5 制种玉米干物质积累分析 g

2.4.5 膜上灌对玉米根系生长的影响

作物的根长是衡量吸收水分和养分能力的一个重要参数,若是根长越长,则吸收土壤水分和养分能力表现出越强的趋势。在畦灌条件下,土壤表层含水量较多,对根系向下的生长刺激性较弱,所以玉米根系在表层分布较多。而膜上灌使根系向土壤深层的趋势较大,根系会吸收土壤养分和水分来满足地上部分生长发育对水分的需求,保持植株生命活力旺盛,这充分体现了玉米根系对水分环境条件的适应。相对于畦灌而言,膜上灌的根长、根体积和根表面积的峰值愈位于土壤的深层。膜上灌处理的根长、根体积和根表面积在60~80 cm土层深处出现最大值,畦灌处理在20~40 cm土层深处出现最大值;同时可以看出,在0~40 cm土层,表现为畦灌处理的根长、根体积和根表面积均大于膜上灌处理,而在40~100 cm土层,则表现为膜上灌处理的根长、根体积和根表面积大于畦灌处理。畦灌条件下,表层含水量较高,对根系生长没有刺激性,玉米根系在表层分布比较多,根长增加的幅度没有膜上灌处理明显。

3 结论

3.1 膜上灌与畦灌全天地温变化

对于膜上灌而言,在距离地面5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、25 cm处对全天地温进行监测。在8:00各个深度的地温均达到最低值;8:00~16:00各个深度地温开始逐渐升高;在16:00~17:00各个深度的地温相继达到最大值;在随后的17:00~20:00气温相继减小。

3.2 不同深度膜上灌与畦灌地温对比分析

对不同土层深度地温的分布测定结果表明,不同处理温度分布有相同的变化趋势。膜上灌地温变化趋势较为平缓,膜上灌可以调节一天中各时刻的温度,给玉米生长提供良好的生长环境。0~10 cm土层地温受外界环境的影响较大,10~25 cm土层地温受外界环境的影响较小。

3.3 玉米茎粗情况分析

作物玉米的茎粗是说明植株的生长程度好坏及植株对土壤养分和水分利用状况良好的指标之一,茎粗呈现出越大能够增加其抗倒伏能力,有利于保护植株的安全生长,防止倒伏,从而不影响高产。根据前面的数据说明,在玉米播种后50 d,畦灌和膜上灌处理的玉米茎粗呈现出明显的差异,膜上灌处理不但能使玉米株高明显增加,也对玉米茎粗具有一定的影响。时间的推移其影响效果逐渐降低。膜上灌对照畦灌茎粗增加幅度分别为2.40%~23.93%。

3.4 膜上灌对玉米叶面积的影响分析

植株的叶面积大小程度不但影响玉米蒸腾量还影响光合作用,从而影响干物质积累和最终产量。膜上灌方式可以提高玉米叶面积指数的同时,对玉米地生长和产量形成起到重要的作用,因为膜上灌条件下改善田间农田小气候,根系的土壤含水量高,保证了养分和水分供应,以及调节地温。在生育期内的植株生长旺盛,植株茎粗、叶面积等快速增加,到抽雄前期植株各生长指标高于畦灌,玉米抽雄后植株基本上停止营养体的增长。

3.5 干物质积累的影响分析

作物玉米干物质最终是根系吸收利用养分和水分,以供植株生长发育,同时也是植株本身的光合作用不断积累,但是随着植株玉米从发芽出苗到成熟期,整个生长过程也伴随着根系、茎叶等器官衰老,干物质积累的速率从快速增长到稳定再逐渐变缓,但总积累量是增加。2种方式(畦灌和膜上灌)的处理下,玉米整株干物质积累方式具有共同的特点:出苗后期开始逐渐增加,增速直线型上升,变化明显,增加到高峰后便逐渐降低,直至成熟,在整个过程中抽雄到灌浆期是比较明显的生长阶段,干物质总量积累速率最大,呈现形式主要体现为籽粒。而在其他剩余阶段,干物质积累主要是在茎和叶上,因为拔节期是营养生长,抽雄到乳熟期是以穗生长为中心的生长阶段。

3.6 玉米根系的影响分析

在畦灌条件下,由于田间水分下渗到深层水分较少,而停留在地面表层的灌溉水较多,随着灌水时间的推进,地表层3~5 cm含水量相对充足,但是含水层的有效水分对根系向下生长影响力较小,种情况下玉米根系在表层分布较多,所以根长相比较而言比膜上灌处理下的增速小。而膜上灌处理后土壤养分和水分能够保证根系向土壤深层延伸,同时也供给植株体生长旺盛。对比畦灌方式,膜上灌的根长和根表面积的峰值位于土壤的深层。