重性抑郁障碍患者躯体症状与脑源性神经营养因子和炎性因子的相关性研究

2023-02-23都业铭张云巧王宗琦闵雪崔雅莲王彦芳

都业铭,张云巧,2,王宗琦,闵雪,崔雅莲,王彦芳*

重性抑郁障碍(major depressive disorder,MDD)是常见终身疾病,复发率约80%,预后差,疾病负担排名全球第三[1]。MDD通常伴随显著的躯体症状[2-3],大量研究认为躯体症状与抑郁障碍的临床病程、症状严重程度、预后不良和自杀风险相关[4-6]。很多抑郁患者以躯体症状为主,常就诊于其他科室,错过了最佳治疗时间,导致病情延误,甚至导致自杀等严重后果,浪费医疗资源的同时也造成巨大的家庭及社会负担。因此,及时鉴别躯体症状对抑郁障碍的诊断至关重要。近年来,越来越多的证据表明,炎性反应与抑郁障碍发生、发展密切相关。然而,极少有涉及MDD患者躯体症状与脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)、炎性因子关系的研究,有研究指出MDD患者血液中BDNF水平比正常人显著降低,而其躯体症状与BDNF水平无关[7]。本研究通过探讨MDD患者躯体症状与BDNF、炎性因子的关系,旨在寻找预测性的客观生物学指标,对开发基于免疫的躯体共病治疗策略提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取2019年2月至2020年12月山西医科大学第一医院精神卫生科门诊或住院部MDD患者与同期社区招募的健康志愿者作为研究对象。MDD患者纳入标准:(1)18~55岁;(2)符合《精神障碍诊断与统计手册第5版》[8](DSM-5)抑郁发作诊断标准;(3)17项汉密尔顿抑郁量表(HAMD-17)总分≥17分;(4)能配合量表调查及血液采集;(5)首发MDD且未经治疗者。MDD患者排除标准:(1)严重躯体疾病、头部创伤、物质依赖或滥用史者;(2)共病其他精神障碍者;(3)正接受物理治疗及电休克治疗等;(4)妊娠或哺乳期妇女;(5)有精神病家族史。健康志愿者纳入标准:(1)18~55岁;(2)无精神疾病史;(3)HAMD-17总分<7分。健康志愿者排除标准同MDD患者。研究对象均自愿配合本次研究并已签署知情同意书,本研究已通过山西医科大学第一医院伦理委员会审查批准(2016LL143)。

共纳入MDD患者59例,根据躯体化症状自评量表(SSS)将MDD患者分为伴躯体症状抑郁障碍(SD)组37例(SSS总分>36分)和不伴躯体症状抑郁障碍(NSD)组22例(SSS总分≤36分)[9],32例健康志愿者为健康对照组(HC组)。

1.2 研究方法 由本院2名经验丰富且经过一致性检验的主治医师收集临床资料,包括性别、年龄、受教育年限、HAMD-17评分、SSS评分、BDNF、脑源性神经营养因子前体(ProBDNF)与炎性因子〔(C反应蛋白(CRP)、白介素4(IL-4)、白介素6(IL-6)、白介素10(IL-10)、白介素18(IL-18)、白介素23a(IL-23a)、高迁移率族蛋白B1(HMGB1)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)、α干扰素(IFN-α)〕的吸光度。

1.2.1 HAMD-17 HAMD-17用于评估抑郁障碍症状严重程度,总分越高抑郁程度越严重[10]。

1.2.2 SSS SSS[11]用以评估MDD患者的躯体化症状,包含焦虑、焦虑抑郁、抑郁和躯体化4个因子,共20个条目,每个条目评分1~4分,1分代表无相应躯体症状,2~4分为有相应躯体症状。SSS躯体化因子(SSS-S)包含9个条目:头晕头痛、心血管症状、胃肠道症状、肌肉酸痛、手脚发麻抽搐、视物模糊、憋闷叹气、咽部不适、尿频尿急。SSS总分>36分可认为伴有SD,评分越高代表躯体症状越严重。

1.2.3 血液样本采集 采集研究对象清晨6:30~7:30空腹肘静脉血10 ml放入抗凝管,为使其充分混合,上、下颠倒几次,并于室温下静置1 h,以3 500 r/min离心10 min,吸取上清液置于EP管,-80 ℃保存。

1.2.4 BDNF与炎性因子测定 采用酶联免疫吸附法(ELISA)检测BDNF与炎性因子。测定的设备为美国伯腾ELx808酶标仪,恒温箱为Sanyo的MIR-262,试剂盒由武汉云克隆科技股份有限公司提供。

1.3 统计学方法 采用SPSS 25.0软件进行统计分析。非正态分布的计量资料以M(P25,P75)表示,多组间比较采用Kruskal-Wallis H检验,采用Bonferroni法校正显著性水平进行组间两两比较;计数资料以相对数表示,组间比较用χ2检验;采用Spearman秩相关分析探究SSS中9项S得分、SSS-S总分、 HAMD-17总分与各个炎性因子的相关性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组临床资料比较 三组年龄、性别比较,差异无统计学意义(P>0.05)。三组受教育年限、HAMD-17总分、SSS总分、SSS-S总分比较,差异均有统计学意义(P<0.001)。其中SD组HAMD-17总分、SSS总分、SSS-S总分高于NSD组、HC组,差异有统计学意义(P<0.001);NSD组HAMD-17总分高于HC组,差异有统计学意义(P<0.001),见表1。

表1 三组临床资料比较Table 1 Comparison of clinical features among major depressive disorder patients with and withoutsomatic symptoms and healthy controls

2.2 三组BDNF、炎性因子比较 三组间ProBDNF、CRP、IL-4、IL-6、IL-10、IL-18、IL-23a、HMGB1、TNF-α水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。三组间BDNF、IFN-α水平比较,差异有统计学意义(P<0.05)。SD组BDNF高于NSD组,差异有统计学意义(P<0.05)。SD组、NSD组的IFN-α低于HC组,差异有统计学意义(P<0.001);SD组与NSD组IFN-α比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 三组BDNF、ProBDNF、炎性因子吸光度比较〔M(P25,P75),吸光度〕Table 2 Comparison of brain-derived neurotrophic factors and inflammatory cytokines among major depressive disorder patients with and without somatic symptoms and healthy controls

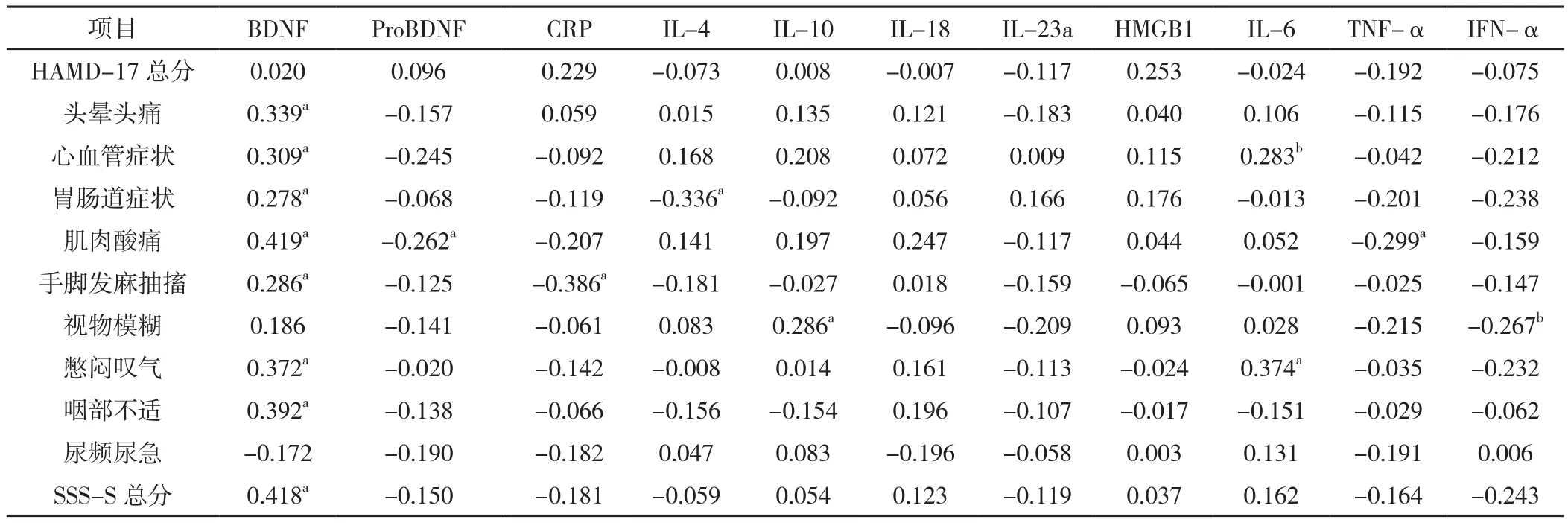

2.3 躯体症状与BDNF、炎性因子及抑郁障碍症状严重程度的相关性 BDNF与头晕头痛(rs=0.339,P<0.01)、心血管症状(rs=0.309,P<0.05)、胃肠道症状(rs=0.278,P<0.05)、肌肉酸痛(rs=0.419,P<0.01)、手脚发麻抽搐(rs=0.286,P<0.05)、憋闷叹气(rs=0.372,P<0.01)、咽部不适(rs=0.392,P<0.01)、SSS-S总分(rs=0.418,P<0.01)呈正相关;ProBDNF与肌肉酸痛呈负相关(rs=-0.262,P<0.05);CRP与手脚发麻抽搐呈负相关(rs=-0.386,P<0.01);IL-4与胃肠道症状呈负相关(rs=-0.336,P<0.01);IL-6与心血管症状(rs=0.283,P<0.05)、憋闷叹气(rs=0.374,P<0.01)呈正相关;IL-10与视物模糊(rs=0.286,P<0.05)呈正相关;TNF-α与肌肉酸痛(rs=-0.299,P<0.05)呈负相关;IFN-α与视物模糊(rs=-0.267,P<0.05)呈负相关,见表3。

表3 首发未治疗MDD患者BDNF、炎性因子与躯体症状、SSS-S总分及HAMD-17总分的相关性(rs值)Table 3 Correlationsof brain-derived neurotrophic factor and inflammatorycytokineswith somatic symptoms and total HAMD17 score in untreated major depressive disorder patients

3 讨论

细胞因子假说认为细胞因子在MDD的病理生理学中发挥关键作用[12]。作为免疫细胞间关键信使的细胞因子有促炎和抗炎特性,介导炎性反应和启动炎症的级联反应。大量研究表明炎性反应在抑郁障碍的发生发展中起着重要的作用,甚至导致自杀,可能是因为免疫系统激活后通过多种途径影响中枢神经系统[13-15],例如外周炎症可能导致大脑中与抑郁障碍有关的网络微结构及功能连接性改变,如默认模式网络(default mode network,DMN)微结构及连接性[16]。学者指出诱导炎症可产生抑郁情绪,经过抗炎药物治疗后抑郁障碍状可缓解[17]。阻断促炎性反应细胞因子及抑制信号通路对抗抑郁药物治疗效果会更好[12]。还有证据表明暴露在压力下会增强大脑和外周的炎性反应[18]。而MDD患者中躯体症状普遍而持续存在[19]。有研究发现较高的炎症综合评分与较高“躯体主诉”关系密切[20]。慢性炎症疾病患者的MDD发生率更高[21]。这些研究提示了MDD、躯体症状和炎症之间关系密切。

关于BDNF与MDD患者躯体症状的研究非常少。成熟BDNF是ProBDNF合成的一种神经营养蛋白,既往研究认为抑郁障碍与BDNF下调有关,BDNF结合络氨酸激酶B(TrkB)成为“奖励信号”加强突触传递,而ProBDNF结合p75NTR成为“惩罚信号”诱导神经元细胞凋亡、抑制神经突触再生、引起抑郁[22]。注射外源性ProBDNF会引起大鼠抑郁样行为,而注射外源性BDNF后可逆转抑郁样行为[23]。有研究发现,在人类和动物模型中,ProBDNF及其受体在抑郁障碍中上调[24]。本研究中,SD组、NSD组和HC组的ProBDNF水平比较,差异无统计学意义,可能是由于样本量有限。本研究发现SD组BDNF比NSD高,差异有统计学意义;但有关躯体症状与BDNF水平升高之间的机制目前仍不清楚,疾病发生时BDNF既可能升高也可能降低。有研究表明,在患有经前综合征(特点为多个器官疼痛症状)的妇女中,血浆BDNF在卵巢周期中呈下降趋势,与在没有经前综合征的妇女中观察到的上升趋势相反[25]。经前综合征妇女的黄体BDNF水平较低可能在经前综合征相关症状的发作中起作用。还有研究认为BDNF水平升高与经前焦虑障碍(PMDD)有关[26]。PMDD是一种严重的经前综合征,其特征是从月经周期的黄体期开始并以月经出血结束的心理和躯体症状(包含躯体疼痛症状)。PMDD患者的血清BDNF水平比正常人显著升高,PMDD患者黄体期血清BDNF水平升高可能反映了一个代偿过程,这导致卵泡期PMDD相关抑郁症状的改善,血清BDNF水平的增加可能表明PMDD的代偿能力。BDNF在中枢神经系统功能中具有关键作用,包括细胞存活和分化、轴突生长以及突触的功能和可塑性,本研究SD组BDNF水平升高可能是由于类似的代偿机制,或许可成为提示MDD患者伴随躯体症状的早期指标。BDNF水平与头晕头痛、心血管症状、胃肠道症状、肌肉酸痛、手脚发麻抽搐、憋闷叹气、咽部不适、SSS-S总分呈正相关,这些相关性可能也与前文所述代偿机制有关。本研究还发现MDD患者ProBDNF水平与肌肉酸痛呈负相关,可能与ProBDNF引起神经变性和神经元凋亡有关。

CRP 通过增强吞噬细胞功能、激活补体系统而发挥作用,外周血CRP增加与MDD奖赏通路改变和快感缺失相关的大脑谷氨酸盐增加有关[27]。功能性磁共振成像(fMRI)也发现血浆 CRP 较高的抑郁障碍患者奖赏相关回路的功能连接性降低,CRP 较低的抑郁障碍患者与健康对照组的连接性相近[28]。还有研究发现与正常人相比,MDD患者下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴活动及炎性反应增强,持续的抑郁障碍症状与CRP水平呈显著正相关,与躯体症状关系更密切[29]。大量研究发现CRP 在抑郁患者外周血及中枢神经系统水平明显升高[30-35]。血浆 CRP水平和抑郁障碍的严重程度呈正相关。本研究中SD组、NSD组和HC组的CRP水平比较,差异无统计学意义,本研究中MDD患者CRP水平与手脚发麻抽搐呈负相关。CRP不仅参与炎症,还参与许多其他与组织维护相关的过程,并在免疫系统中发挥促炎和抗炎作用。其不同的作用部分源于CRP存在于两种功能明显不同的亚型中[36],本研究中测量的CRP可能包括其中抗炎的亚型。

本研究中SD组、NSD组及HC组之间IL-4水平相比,差异无统计学意义。有研究可支持MDD患者与正常人的IL-4水平无差异[37]。本研究还发现MDD患者IL-4水平与胃肠道症状呈负相关,这可能与IL-4有抗炎、神经保护作用有关[38]。

IL-10被认为是一种抗炎细胞因子,通过降低血清抗炎因子IL-10可降低抑郁风险。IL-10属于辅助性T细胞因子2(Th2)衍生的细胞因子,因此可能有共同的途径受到抗抑郁治疗的影响[39]。也有研究认为在抑郁小鼠模型中,IL-10水平不变[40]。本研究中SD组、NSD组及HC组之间IL-10水平相比,差异无统计学意义,可能MDD发病初期IL-10水平并不会发生改变。本研究还发现MDD患者IL-10水平与视物模糊症状呈正相关。有研究认为某些眼部疾病与IL-10水平升高有关[41],本研究结果与之一致。或许未来可根据这些躯体症状与炎性因子的相关性进行针对性的抗炎治疗,为改善躯体症状提供新思路。

给健康人注射脂多糖(LPS)使IL-6水平升高后,抑郁障碍症状增加[42]。一些研究发现IL-6 在抑郁患者外周血及中枢神经系统水平明显升高[30-35]。血浆IL-6水平和抑郁障碍的严重程度呈正相关[27]。还有研究认为MDD患者与正常人之间IL-6无差异[37]。在抑郁小鼠模型中,IL-6水平不变[40]。本研究三组间IL-6水平比较,差异无统计学意义,这可能与IL-6有两种相互作用方式有关,经典的方式即抗炎作用,反式信号或促炎作用[43]。IL-6水平增高会增加心血管事件风险[44-45]。本研究中MDD患者IL-6水平与心血管症状呈正相关,这与上述研究一致,说明随着IL-6水平升高,MDD患者发生心血管症状的可能性越大,临床上或许可根据检查IL-6水平进行心血管病预防。

肠道微生物群-炎症体-脑轴在MDD中发挥重要作用,炎症小体激活半胱氨酸蛋白酶(caspase-1),促进IL-1β和IL-18加工和分泌,参与神经炎症和神经变性,在神经病理性疼痛中发挥作用[46-47]。MDD与其高度共病的躯体疾病(即心血管疾病)中发现IL-18增高,IL-18升高与冠心病斑块进展和心血管风险增加正相关。IL-18是一种IL-1家族细胞因子,诱导TNF-α、IL-1β、IL-6合成,在抑郁障碍中升高。证据表明IL-18与MDD高度共病的心脏病和持续疼痛状态有关[48-49]。在小鼠实验中发现,慢性应激刺激促进IL-18的释放[50]。本研究中IL-18在SD、NSD及HC三组间没有明显差异,也没有发现与心血管症状的相关性,可能由于患者均为首发未治疗MDD,IL-18增高及心血管症状的相关性可能需要较长的病程来实现。

IL-23参与中枢神经系统和自身免疫性疾病的炎症。有研究发现抗IL-23抗体药物对抑郁障碍的效果更明显[51]。MDD患者IL-23的基因表达水平明显升高[52]。银屑病样小鼠可出现抑郁行为,皮损中IL-23的含量增加[53]。本研究中SD组、NSD组及HC组IL-23水平相比,差异无统计学意义,可能无论伴或不伴躯体症状的首发MDD患者均还未发生明显炎症改变。

给健康人注射LPS使TNF-α水平升高后,抑郁障碍症状增加[42]。TNF-α在抑郁患者外周血及中枢神经系统水平明显升高[30-35]。血浆TNF-a 水平和抑郁障碍的严重程度呈正相关[27]。本研究中三组间TNF-α水平无统计学差异,与以上研究结果不同,而一项研究表明TNF-α水平在初次免疫应答后可迅速恢复正常[54],本研究结果与之一致。可能因为入组患者均为首发未治疗的MDD患者,病程较短,TNF-α水平未发生明显改变。本研究MDD患者TNF-α与肌肉酸痛呈负相关,有研究认为在运动后产生肌肉酸痛伴随着TNF-α降低[55],本研究结果与之一致。

IFN-α是1型干扰素,由病毒或细菌感染、肿瘤和外来细胞诱导。IFN-α具有抗病毒和/或抗增殖功能,对于宿主免疫防御和维持免疫平衡非常重要,其是许多国家批准用于生物治疗的第一种细胞因子,广泛用于治疗慢性乙型和丙型肝炎感染、黑色素瘤(IFN-α2a或2b)和贝歇病(IFN-α2a)[56]。IFN-α可以使数种自身免疫动物模型和人类糖尿病中NK/NKT细胞数量减少和功能受损正常化,IFN-α抑制NK细胞的机制尚不清楚;IFN-α可能增加NK细胞的凋亡,或通过减少NK刺激细胞因子的产生而产生间接效应[57]。IFN-α是唯一一种能够诱导某些眼贝歇病患者长期缓解的治疗方法。这在葡萄膜炎大鼠模型中得到反映:复发性葡萄膜炎得到缓解[58]。本研究发现SD组、NSD组和HC组的血浆IFN-α水平相比,差异有统计学意义,可能IFN-α降低导致了免疫防御和维持免疫平衡功能受损,促进MDD的发病。本研究还发现IFN-α水平与视物模糊呈负相关,随着IFN-α水平升高,视物模糊出现的可能性越低,这与上述研究结果一致,说明IFN-α可能对某些眼部症状有疗效。

HMGB1是一种重要的晚期致炎因子,且较早期速发型炎性因子具有更重要的临床意义。研究发现慢性不可预测应激(CUS)会使海马小胶质细胞中HMGB1信使RNA显著上调,增加了CUS暴露后抑郁样行为的易感性,而HMGB1注入海马可引起快感缺失行为[59]。抑郁样小鼠的HMGB1 mRNA表达增多[60]。研究发现抑制HMGB1/TLR4/NF-κB信号通路可抑制小胶质细胞过度活化及炎性反应,改善孕期母体感染小鼠子代的抑郁样行为[61]。在多种动物模型中,磷酸二酯酶-4 (PDE4)抑制剂可抗炎、抗抑郁能力较强。PDE4抑制剂可通过抑制HMGB1/RAGE信号通路产生抗抑郁样作用[62]。本研究中MDD患者的HMGB1水平与HC组相比,差异无统计学意义,这与HMGB1属于晚期致炎因子相一致。

综上所述,大量研究发现MDD患者在多种炎性因子水平上有改变。本研究仅发现MDD患者外周IFN-α水平比健康者低,可能IFN-α降低导致了免疫防御和维持免疫平衡功能受损,促进MDD的发病。而本研究没有在 ProBDNF、BDNF、CRP、IL-4、IL-10、IL-18、IL-23a、HMGB1、IL-6、TNF-α水平上发现MDD与健康者之间明显差异。SD患者的外周BDNF水平明显比NSD患者高,或许可作为区分二者的客观生物学指标,可提示躯体症状及不良转归,需尽早干预,但是由于研究样本量不足,未来需要扩大样本量进一步探索核实。

本研究局限性:(1)样本量较少,应扩大样本量进一步研究;(2)仅进行了SD、NSD患者BDNF及炎性因子的横断面研究,且入组患者均为首发抑郁障碍患者,没有进行纵向研究,不能观察到各种因子在病程不同时期的变化。

作者贡献:都业铭、王彦芳进行文章的构思与设计、研究的实施与可行性分析、文章的质量控制及审校和论文修订;都业铭、张云巧、王宗琦、闵雪、崔雅莲进行数据收集和数据整理;都业铭负责统计学处理、结果分析与解释、撰写论文;王彦芳对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。