重庆石柱-彭水地区下寒武统石龙洞组沉积特征

2023-02-22何幼斌蒋蕾顾志翔罗慈航张欣茹

何幼斌,蒋蕾,顾志翔,罗慈航,张欣茹

长江大学地球科学学院,湖北 武汉 430100

碳酸盐岩油气田是全球油气最重要的组成部分。四川盆地寒武系碳酸盐岩地层中已经取得了油气重大突破[1-3],在下寒武统龙王庙组(石龙洞组)发现了迄今为止国内最大的单体海相整装天然气藏——安岳气田。前人通过对大量勘探资料的分析,基本明确了石龙洞组的地层特征、沉积相带和成藏模式,认为石龙洞组沉积期具有碳酸盐岩潮坪或碳酸盐岩缓坡沉积背景[4-7]。对于四川盆地石龙洞组岩性分布规律的分析结果表明,在横向上由北向南、由西向东砂岩夹层逐渐减少,碳酸盐岩相对增多[8-11]。沉积古地貌、海平面变化及古水深等是影响岩性发育的主控因素[12]。目前研究成果和手段比较单一,多是通过岩石学特征及其古地理特征或比较少量的主微量元素及碳氧同位素分析测试结果,推断影响滩体或白云岩发育的主控因素[12-14];且主要以四川盆地或川东石龙洞组为研究对象,而对于重庆石柱-彭水地区石龙洞组岩石类型及分布研究较少[15]。基于前人的研究成果,笔者通过对研究区石流村(石柱)和板凳沟(彭水)两典型剖面的野外露头资料、岩石薄片、碳氧同位素及微量元素等资料的综合分析,对两剖面石龙洞组的沉积相类型和特征及沉积特征的差异性进行了分析,对造成这些差异的主控因素进行了探讨,以期进一步深化对该区石龙洞组沉积环境及其演化的认识,从而为区域上精细的岩相古地理研究和油气储层预测提供准确的沉积学依据。

1 区域地质概况

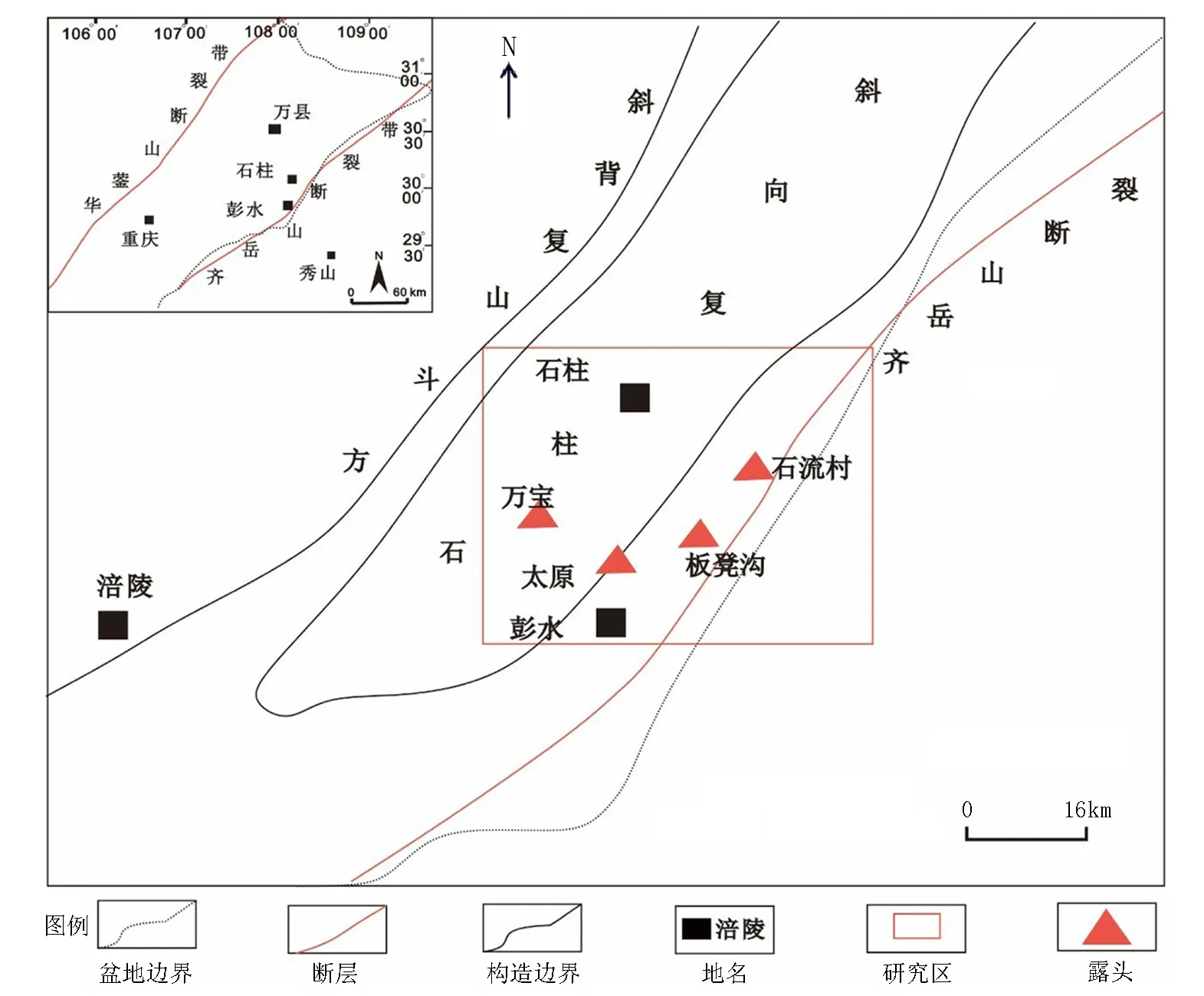

重庆石柱-彭水地区地处重庆市与湖北省的交界处,构造上位于川东地区高陡构造带的东南缘,横跨石柱复向斜、齐岳山断裂带(见图1)。从四川盆地的沉积演化来看,早寒武世筇竹寺期[13,15],四川盆地为倾向SE的碎屑岩陆棚沉积,海水由SE方向侵入,物源主要来源于盆地西南部的康滇古陆、西北部的摩天岭古陆和汉南古陆;沧浪铺期盆地经陆棚碎屑岩填平补齐,地势趋于平坦,总体具有为西北高、东南低的走势,随着海平面持续下降,主要为碳酸盐岩台地沉积[14,16]。

图1 重庆石柱-彭水地区地理位置及区域构造图Fig.1 Geographical location and regional structural map of Shizhu-Pengshui area of Chongqing

石龙洞组沉积期,重庆石柱-彭水地区整体地势平坦,区内发生小幅度的差异升降运动,西北部以小幅度隆升为主,东南部以小幅度下降为主,形成总体西高东低的古地貌格局[17]。加之海平面持续下降,海水明显变浅,研究区发育一套呈NE-SW向展布的碳酸盐岩台地沉积,自西向东依次发育局限台地和开阔台地[18]。地层厚度在55~270m之间,平均厚度160m,埋藏深度大,多在5300~6000m之间,与下伏天河板组、上覆高台组均呈整合接触[19](见图2)。

图2 板凳沟(a)、石流村(b)剖面石龙洞组沉积相柱状图Fig.2 Sedimentary facies column diagram of the Shilongdong Formation in the section of Bandenggou (a) and Shiliucun (b)

2 岩性特征

表1 石龙洞组主要岩石类型

综合板凳沟(N29°42′13.1″ E108°15′56.6″)和石流村(N29°45′28.7″ E108°17′43.3″)剖面野外露头剖面观察和镜下薄片鉴定资料,对研究区石龙洞组主要岩石类型(见表1)及其组合特征进行总结,结果显示:底部以泥晶白云岩、粉晶白云岩为主,夹鲕粒石灰岩;下部主要为泥-粉晶含云石灰岩、泥晶石灰岩;上部主要发育生屑石灰岩、泥-粉晶云质石灰岩,含生物碎屑云质石灰岩,生物碎屑有三叶虫、双壳类、介形虫、海绵类等;顶部主要发育泥质白云岩、泥晶石灰岩、泥晶含云石灰岩,夹鲕粒石灰岩。其中纯质的石灰岩和白云岩发育程度低,而泥-粉晶含云石灰岩、泥晶云质石灰岩、粉晶白云岩是研究区石龙洞组最主要的岩石类型,在垂向上自下而上有3个由白云岩-石灰岩构成的岩性组合。

2.1 板凳沟剖面岩性特征

根据岩石类型及其组合特征将板凳沟剖面分为3段,每一段依据岩性再分为2个亚段。

1)下段(1~5层):下亚段(1~3层),厚约11.2m,岩性主要为灰白色泥-粉晶白云岩、粉-细晶灰质白云岩。裂缝发育,往往被方解石或白云石充填(见图3(a)),晶粒结构以次生白云石晶粒为主,还可见少量石膏,石膏晶体有时被白云石交代,仅在核心处残余(见图3(b)),在野外露头上可见石膏溶孔(见图3(c))。由石灰岩发生白云岩化作用形成泥晶白云岩,且泥质含量较低,多在5%以下,发育于蒸发作用较强、水体较浅、能量较低的潮上带环境。上亚段(4~5层),厚约21m,岩性以深灰色泥晶石灰岩、泥晶含云石灰岩、鲕粒石灰岩为主体,夹泥-粉晶云质石灰岩。鲕粒灰岩为颗粒结构,颗粒主要为鲕粒,粒度0.2~1mm,约占45%,正常鲕颜色较暗(见图3(d)),主要为亮晶胶结,可见2个世代的胶结物,部分区域可见泥晶胶结。发育于潮间带、潮下带上部。

2)中段(6~13层):下亚段(6~10层),厚约56m,主要由泥晶白云岩、粉晶云质石灰岩、粉晶含灰白云岩、砂屑白云岩组成,偶夹含砂屑鲕粒石灰岩。白云石晶粒直径一般小于0.25mm,粉晶白云石呈他形-半自形,显微镜下白云石一般较脏,部分白云石可见雾心亮边结构,原生孔隙少,构造微裂缝与溶蚀孔隙发育,多被较粗大的方解石充填,亦有被沥青充填者(见图3(e))。发育在潮上带-潮间带上部,水体较浅,海平面高度变化频繁,与蒸发浓缩作用有关的白云岩化是其最主要的成因。各种结构和成因的石灰岩经过重结晶作用和白云岩化作用形成少量更粗大的亮晶方解石晶粒和细晶白云石晶粒。砂屑粒径0.1~0.2mm左右,分选中等-好,磨圆度高,约占5%,内部已被泥-粉晶白云石交代。上亚段(11~13层),厚约13.6m,由泥晶含云石灰岩、泥质条带石灰岩、砂屑含云石灰岩、粉晶含云泥质石灰岩等组成,且向上泥质含量逐渐增加,可见顺层展布的溶蚀孔洞,除砂屑外亦可见藻屑,颜色较暗,有机质含量高,被白云岩化,藻类的形态多呈不规则状(见图3(f)),一般为亮晶胶结,多发育于潮间带、潮下带上部。

3)上段(14~19层):下亚段(14~17层),厚约38m,以粉晶含云泥质石灰岩、泥晶石灰岩、鲕粒石灰岩为主体,夹砂屑石灰岩等,部分砂屑石灰岩在后期成岩作用过程中,砂屑颗粒、胶结物或两者均发生白云化作用,形成砂屑白云岩、砂屑灰质白云岩、砂屑含云石灰岩、砂屑云质石灰岩等,有时砂屑本身就由白云石组成(见图3(g))。多发育于潮间带环境。上亚段(18~19层),厚约6.2m,以粉晶含灰白云岩、粉晶白云岩为主体,白云岩见膏溶现象。

注:(a)泥晶白云岩,可见裂缝及白云石晶粒,裂缝被白云石晶粒充填,板凳沟剖面下部,单偏光; (b)泥晶白云岩,白云石晶粒呈板状假晶,石膏仅残留在核心部位,板凳沟剖面底部,正交光; (c)白云岩中溶蚀孔洞,直径数毫米至数厘米不等,板凳沟剖面底部; (d)鲕粒石灰岩,主要为正常鲕,颜色较暗,亮晶胶结,可见2个世代,第一个世代呈栉壳状,第二个世代呈嵌晶粒状,发育泥晶套,板凳沟剖面底部,单偏光; (e)泥晶含云石灰岩,裂缝被沥青充填,板凳沟剖面中部,单偏光; (f)亮晶粘结藻团粒含云石灰岩,世代不明显,藻屑内部主要为粉晶白云石,板凳沟剖面中上部,单偏光;(g)砂屑灰质白云岩,砂屑由方解石或白云石组成,板凳沟剖面顶部,单偏光; (h)灰色鲕粒石灰岩,由下至上鲕粒变为藻灰结核,石流村剖面中上部; (i)鲕粒石灰岩,可见正常鲕、椭形鲕、多晶鲕,左侧鲕粒发生白云岩化作用,泥晶胶结,但鲕粒外围可见等厚环边亮晶方解石,右下角鲕粒核心为三叶虫碎屑,发育泥晶套,石流村剖面中部,单偏光; (j)鲕粒石灰岩,可见放射鲕、正常鲕,颜色较浅,泥晶胶结,发育泥晶套,石流村剖面底部,正交光; (k)格架含泥石灰岩,生物格架为海绵类,壳壁为泥晶方解石,内部为亮晶方解石,石流村剖面中部,单偏光;(l)生屑云质石灰岩,可见钩状三叶虫胸甲碎屑,石流村剖面中上部,单偏光。图3 板凳沟、石流村剖面石龙洞组野外露头及镜下照片Fig.3 Outcrops and microscopic photographs of the Shilongdong Formation in the Bandenggou and Shiliucun sections

2.2 石流村剖面岩性特征

根据岩石类型及其组合特征将石流村剖面也可分为3段,但每段所对应岩性与板凳沟剖面有所不同。

1)下段(1~7层):下亚段(1~2层),厚约5.5m,主要为泥质白云岩。上亚段(3~7层),厚约16.7m,以泥晶-粉晶石灰岩、泥质条带石灰岩、鲕粒石灰岩为主体,顶部鲕粒向上变为豆粒(见图3(h)),泥-粉晶石灰岩具晶粒结构,粒径大小<0.005mm,晶粒含量5%~30%不等,晶粒主要为泥晶方解石,且泥质含量变化较大,在1%~45%范围内,呈条带状分布,发育于水体较为安静、能量低、循环良好、古盐度正常的沉积环境,如潮下带。鲕粒主要为正常鲕、放射鲕和椭形鲕,泥晶套发育。核心多为砂屑或生物碎屑,部分鲕粒发生白云石化(见图3(i)),当白云石化进行得比较完全时,只残留鲕粒的轮廓外影。放射鲕颜色较浅(见图3(j)),发育2个世代的胶结物,第一世代呈马牙状或纤维状围绕在颗粒外缘,垂直颗粒壁生长,构成第一世代纤维状等厚环边胶结物,此类胶结物主要形成于海底成岩环境。第二世代胶结物为粒状方解石,常见栉壳状胶结物之外形成第二世代或更晚期的镶嵌状胶结物,此类胶结物可能形成于浅埋藏阶段。

2)中段(8~16层):下亚段(8~13层中部),13.4m,由泥-粉晶云质石灰岩、泥晶含云石灰岩、生物格架含泥石灰岩等组成。含泥石灰岩中生物格架为海绵类,大小往往在10mm以上,壳壁为暗色泥晶方解石,内部为亮晶方解石(见图3(k))。常发育于潮下带上部。上亚段(13层中上部~16层),厚约12.4m,由生屑石灰岩、泥晶含云石灰岩、鲕粒石灰岩等组成。生屑碳酸盐岩发育程度低,主要为生屑含云石灰岩、生屑云质石灰岩和少量生物格架含泥石灰岩。化石颗粒以三叶虫、介形虫、双壳类为主。比较完整的三叶虫化石较为少见,多为三叶虫胸甲碎屑,长度介于0.1~10mm不等,在偏光镜下呈钩状或破碎呈长条状(见图3(l))。三叶虫化石由方解石构成,部分被白云石后期交代,具玻纤结构。介形虫化石的大小一般在0.1~2.0mm之间,壳体完整,壳壁之间主要被泥晶方解石充填。双壳类化石长度大多在0.5mm左右,呈长条状,由方解石构成,具壳壁晶粒结构。常发育于水体古盐度正常、生物发育的潮间带-潮下带环境。

3)上段(17~20层):下亚段(17层),厚约5m,由泥质白云岩组成。常发育于潮坪环境。上亚段(18~20层),厚约10m,由鲕粒石灰岩、泥质条带石灰岩、含生屑泥晶云质石灰岩等组成。从下亚段到上亚段泥质含量降低,颗粒粒度变大,由鲕粒变为豆粒,显示水体变浅,水动力变强的趋势。常发育于潮间带、潮下带等环境。

分析结果表明,板凳沟剖面主要为泥-细晶白云岩、泥-粉晶含云石灰岩,次为粉晶云质石灰岩、泥-细晶灰质白云岩、泥晶含灰白云岩及少量鲕粒石灰岩、砂屑石灰岩、砂屑白云岩,缺乏生屑碳酸盐岩类,白云岩化作用明显。而石流村剖面则以泥晶石灰岩、泥-粉晶云质石灰岩为主,次为泥晶含云石灰岩、生屑含云石灰岩、生屑云质石灰岩、泥晶白云岩及少量砂屑云质石灰岩、鲕粒石灰岩;白云石含量显著低于板凳沟剖面且缺乏粉晶以上粒径的白云石颗粒,泥质含量明显高于板凳沟剖面,溶蚀作用不发育,反映了更深、更安静的水体环境。

3 岩性差异的主控因素

由前述岩性特征分析可知,重庆石柱-彭水地区石龙洞组自西向东地层岩性有较大差别,同期地层,以板凳沟剖面为代表的西北区以白云岩为主,缺乏生屑碳酸盐岩,白云岩化作用明显。以石流村剖面为代表的东南区以石灰岩为主,缺乏粉晶以上粒径的白云石晶粒,泥质含量明显高于西北区。形成此现象与沉积环境有密切关系,对此进行详细探讨。

沉积物对不同环境的响应可表现为不同的岩性组合形式,反之也可以根据不同的岩性组合来推断当时的沉积环境。根据区域调查资料和岩石学特征等的综合分析,以WILSON[20]碳酸盐岩相模式为依据进行沉积相类型的划分,研究区石龙洞组主要为碳酸盐岩台地相沉积,再根据沉积物特征的差异可进一步识别出潮坪、潟湖、滩间海、台内滩等多种亚相。并进一步参考FIÜGEL[21]的微相划分方案,即按碳酸盐岩的成分、生物化石、结构等显微沉积特征进行碳酸盐岩微相划分。应用多个露头剖面资料[11,16]绘制了重庆石柱与彭水地区沉积相图(见图4)。

图4 重庆石柱-彭水地区石龙洞组沉积相平面图(据任影等[14]修改)Fig.4 Sedimentary facies plan of Shilongdong Formation in Shizhu-Pengshui area of Chongqing (Modified according to literature[14] by REN Ying et al.)

3.1 局限台地相

局限台地相主要发育于以板凳沟剖面为代表的研究区西北部,位于碳酸盐岩台地向陆一侧,多发育在潮间带;由于浅滩的遮挡作用,水体循环受限,水体能量总体不高,古盐度略高,相变频繁;生物化石稀少,沉积物主要为泥晶白云岩、泥-粉晶含云石灰岩、泥-粉晶含灰白云岩;局部见膏质白云岩、含泥质条带泥晶白云岩及泥晶石灰岩,整体上泥质、灰质含量低。根据岩石组合、沉积构造及古地貌差异进一步划分出台内滩、潟湖、局限潮坪亚相(见表2)。

3.1.1 局限潮坪亚相

局限潮坪位于局限台地内潮间带的地势较高处,水体较浅,水位变化频繁,常出露于海面,蒸发作用较强,古盐度较高,生物发育程度低。沉积物主要是灰白色-深灰色粉晶含灰白云岩;各种结构和成因的灰岩经过白云岩化作用形成泥晶-粉晶白云岩,偶见板状石膏假晶(见图3(f)),裂缝和溶洞(见图3(c))较发育。

3.1.2 潟湖亚相

潟湖位于局限台地内的低洼地带,由于障壁岛或浅滩的遮挡作用,潟湖与广海的循环受限,水体循环受到限制,古盐度增大,生物总类稀少,沉积物中缺乏化石。潟湖沉积以静水沉积为主,岩石类型以灰色、深灰色泥-粉晶白云岩、泥质白云岩、含泥质条带泥晶白云岩、膏质白云岩为主,夹薄层泥晶云质石灰岩和泥晶石灰岩,整体上灰质含量低。常见水平层理,生物扰动构造及生物潜穴。研究区板凳沟发育的潟湖厚度多为10~40m;根据组成潟湖亚相的物质成分,划分出泥质潟湖、云质潟湖、泥云质潟湖、膏质潟湖、膏云质潟湖等微相类型。

3.1.3 台内滩亚相

台内滩一般发育于局限台地上的海底高地,沉积水体能量较高,受潮汐和波浪作用的影响,以发育多种颗粒岩为特征,滩体的单层厚度多小于10m,分布面积较大。台内滩岩石类型主要为砂屑白云岩、鲕粒白云岩、生屑白云岩等,生物组合为介形虫、棘皮类等;发育交错层理、冲刷面、粒序层理等沉积构造。根据颗粒成分可分出鲕粒滩、砂屑滩、生屑滩等微相类型。

3.2 开阔台地相

开阔台地主要发育于以石流村剖面为代表的研究区东南部,水体开阔循环良好,古盐度正常,生物繁盛,如三叶虫、双壳类、介形虫、有孔虫、海绵类等,其中三叶虫最为发育,岩石类型主要为灰色、深灰色中厚层泥晶-粉晶石灰岩、薄-中层状生屑石灰岩、鲕粒石灰岩,见泥质条带结构。包括浅滩和滩间海亚相(见表2)。

表2 石龙洞组主要沉积相类型及特征

3.2.1 滩间海亚相

滩间海亚相是指发育于浅滩之间的洼地,水体环境相对安静,水动力较弱,整体上以还原环境下的静水细粒沉积为主。由灰色、深灰色中-厚层状泥晶石灰岩、粉晶石灰岩夹少量云质石灰岩、生物扰动泥晶白云岩、含不规则泥质纹层泥晶白云岩和扁条状泥晶白云岩组成;发育条带状构造、生物扰动斑、生物潜穴构造等是该亚相的典型特点。

3.2.2 浅滩亚相

浅滩亚相发育于开阔台地内部,水体能量较高,沉积界面在平均浪击面以上处于经常性、持续性地接受波浪和潮汐作用影响的高能波浪作用带,因此有利于颗粒的沉积,有生屑滩、鲕粒滩等微相类型。相较于局限台地的台内滩亚相,浅滩规模更大、厚度更大。沉积物主要为生屑石灰岩、鲕粒石灰岩,云质生屑石灰岩,常与粉晶石灰岩、粉晶含云石灰岩伴生,局部发育藻石灰岩夹层,可见波痕、波状-柱状叠层石构造,见双壳类、介形虫、海绵类、三叶虫等生物碎屑(见图3(k)、(l))。

平面上,根据区域地质资料,石龙洞组沉积期水体由研究区东南方向侵入[22,23],板凳沟剖面相较于石流村剖面,离广海更远,水体深度相对较浅,加之其周缘发育整体呈条带状、地形上呈正凸起的台缘滩,阻碍了海水的正常循环(见图4),整体处于局限台地环境,因此以板凳沟剖面为代表的研究区西北部白云岩更为发育,而以石流村剖面为代表的研究区东南部则以石灰岩为主。

总的来说,石龙洞组沉积期,早加里东运动逐渐增强[23],海平面逐渐下降,研究区整体为一倾向南东的、呈北东-南西向展布的浅水碳酸盐岩台地(见图4)。在局限台地内部,受古地貌影响,地势较高,水体较浅、水动力强,发育台内滩沉积。局限台地以东地区,面向广海,水体深度增大,且循环正常,发育开阔台地相; 研究区开阔台地浅滩发育在局限台地与开阔台地的过渡带,位于低潮面附近地势较高,水体能量强,是滩体最为有利的发育区。

3.3 海平面变化、古温度、古盐度、古氧相特征

3.3.1 海平面变化特征

重庆石柱与彭水地区石龙洞组碳同位素δ13C相对稳定,数据统计结果显示δ13C值变化区间在-6.9‰~1.2‰,主体分布在-3‰~1.2‰,大部分为负值,平均值为-0.846‰。整体经历了3期海退-海侵作用,早-中期碳同位素曲线波动幅度大,但总是负漂移,仅在初期出现一次正漂移事件;反映出浅海贫氧-缺氧,生物数量降低。早-中期海平面频繁波动,经历的第1期海退-海侵作用及第2期海退作用持续时间较为短暂;中-晚期碳同位素曲线波动幅度小,仅出现一次负漂移事件,反映沉积后期海洋环境已趋于稳定、波动较小,水体环境逐渐转为氧化环境,生物多样性增加;经历的第2期海侵作用持续时间相对较长,第3期海退-海侵时间较为短暂(见图5)。分析发现,石龙洞组中-下部地层中δ13C波动频繁,负漂移事件均发生在海侵过程中,与石龙洞组沉积早-中期频繁变化的海平面具有良好的对应关系。

3.3.2 古温度特征

石龙洞组沉积期海水温度分布在10.222~26.879℃,平均值为21.298℃,主体分布在20~26℃,说明当时研究区气候温暖或炎热,与四川盆地在寒武系处于北纬30°、东经105°这一古板块分析得出的结论相对应[22]。

3.3.3 古盐度特征

古盐度Z值分布范围在120.288~129.338,说明石龙洞组沉积期处于海相环境。整体上石龙洞组的Z值底部高、中部低、顶部高。随着沉积作用的进行,海水古盐度逐渐降低,古盐度在后期又呈现高值。在石龙洞组沉积末期出现古盐度最高值(见图5)。在平面上,结合前人研究成果,板凳沟、万宝剖面[22]龙王庙组Z值平均值分别为128.198、127.383,略大于石流村的127.028和太原剖面[22]的127.286。说明板凳沟、万宝剖面沉积水体古盐度略高于石流村剖面、太原剖面。

Sr/Ba值可用于研究古海水深度[14]。分布在0.103~15.322,平均值为4.634,77%样品的Sr/Ba>1,也说明石龙洞组整体形成于海相环境。垂向上Sr/Ba值同Z值自下而上变化趋势一致。沉积水体古盐度具波动性增大的趋势。在沉积中期(6~11层)大气淡水的影响较为显著。

3.3.4 古氧相特征

V/(V+Ni)值可作为古氧相的有效判别指标[14]。分布在0.337~0.722,平均值为0.536,指示石龙洞组水体处于缺氧-贫氧环境。古氧相有3次由贫氧至缺氧的变化。

碳酸盐岩微量元素比值及碳、氧同位素(δ18O)组成的变化,不仅体现了古海洋环境的变化,同时也为分析沉积充填特征提供了地球化学证据[24,25]。通过碳、氧同位素、Sr/Ba值和V/(V+Ni)值推断古环境特征可知,重庆石柱-彭水地区石龙洞组沉积分为以下3个阶段:以板凳沟剖面为例,沉积早期(1~5层)为该剖面的第一期海退-海侵作用,海平面波动性频繁,水体古盐度、温度较高,处于贫氧环境,气候较为干热,上述环境有利于白云岩、云质石灰岩的发育;沉积中期(6~13层),第二期海退作用时间较短,发育有泥晶白云岩、云质砂屑石灰岩,之后发生第二期海侵作用,持续时间较长,古盐度略低,处于缺氧环境,有利于石灰岩的发育;沉积末期(14~19层)发生第三期海退-海侵作用,持续时间均较短,海平面下降,贫氧环境,古盐度增大,温度相对稳定,此时的沉积环境有利于云质石灰岩、白云岩、灰质白云岩的发育。

平面上,石流村、太原剖面分别位于研究区北东向、南方,寒武纪海水由该研究区东南方向侵入,使得上述两剖面更为邻近广海,水体深度相对较大,水体循环受到的影响相对较小,水体古盐度相对较小,整体处于开阔台地环境,因此白云岩发育程度低。板凳沟、万宝剖面位于研究区北西方向,古盐度较高,整体处于局限台地环境在干热气候条件下,有利于白云岩的发育。

图5 板凳沟剖面石龙洞组地球化学特征与古环境特征Fig.5 Geochemical characteristics and paleoenvironmental characteristics of Shilongdong Formation in Bandenggou section

局限台地内的台内滩沉积期所处的地势相对较高,水体较浅,水动力较强,波浪的淘洗作用充分,沉积物以粗粒结构为主,沉积后期间歇性暴露于大气淡水环境,构成局限台地内滩体的各类颗粒碳酸盐岩易发生白云石化和溶蚀作用,具备了形成孔隙性储层的良好条件。

4 结论

1)重庆石柱-彭水地区石龙洞组在垂向上,自下而上有3个由白云岩-石灰岩构成的岩性组合,横向上西北区以白云岩为主,缺乏生屑碳酸盐岩,白云岩化作用明显。东南区以石灰岩为主,缺乏粉晶以上粒径的白云岩,泥质含量明显低于西北区。

2)沉积期古地貌、海平面变化、古盐度、古温度及古氧相等共同控制了岩性差异发育。石龙洞组沉积期整体处于海相环境,以贫氧-缺氧为主,属于温暖或炎热的亚热带气候。海平面波动性下降,水体古盐度、古温度较高,贫氧环境,气候较为干热的环境有利于白云岩、云质石灰岩等的发育;古盐度低,处于缺氧环境,有利于石灰岩的发育。

3)沉积环境是影响岩性差异发育的主控因素。综合分析表明,西北区水体深度相对较浅,而古盐度较高,其周缘发育条带状台缘滩阻碍了海水的正常循环,整体处于局限台地环境,在干热气候条件下有利于白云岩的发育。构成局限台地台内滩的各类颗粒碳酸盐岩沉积后期间歇性暴露于大气淡水环境,易发生白云石化和溶蚀作用,具备了形成孔隙性储层的良好条件。东南区更为邻近广海,水体深度相对较大,水体循环受到的影响相对较小,水体古盐度较低,整体处于开阔台地环境,因此白云岩发育程度低。