西藏兰科植物名录增补

2023-02-21张建行武建勇田怀珍

黄 婧,孙 美,张建行,张 振,武建勇,田怀珍*

(1 华东师范大学 生命科学学院,上海 200241;2 同济大学 建筑与城市规划学院,上海 200092;3 生态环境部南京环境科学研究所,南京 210042)

兰科是维管植物中最大的科之一[1],中国有兰科植物约181属1 718种[2]。《西藏植物志》记录兰科植物64属193种(含变种),集中分布于西藏东南部和南部[3-4]。墨脱县是西藏兰科植物多样性最丰富的地区,既存在东亚区系成分,还包含印度马来的区系成分[4]。自2013年墨脱公路通车后[5],当地植物科学考察发展迅速。截至2017年11月1日,西藏记录兰科已达89属336种(含变种),2010~2017年间,73.7%的新种和新记录种发现于墨脱县[6]。

更新兰科植物名录将有助于提高对生物多样性的认识,不仅为保护提供依据,还有助于引种和驯化[6]。本研究依据最新的文献资料,对2017年11月1日至2022年1月31日新报道的西藏兰科植物进行整理,截至2022年2月1日,共记录兰科植物新种和新记录种达92个(附表1),其中新种15个,新记录种77个,大部分(80.2%)采集于海拔700~2 000 m,绝大部分(85.9%)记录于墨脱县。至此,西藏自治区共记录兰科植物超过400种。

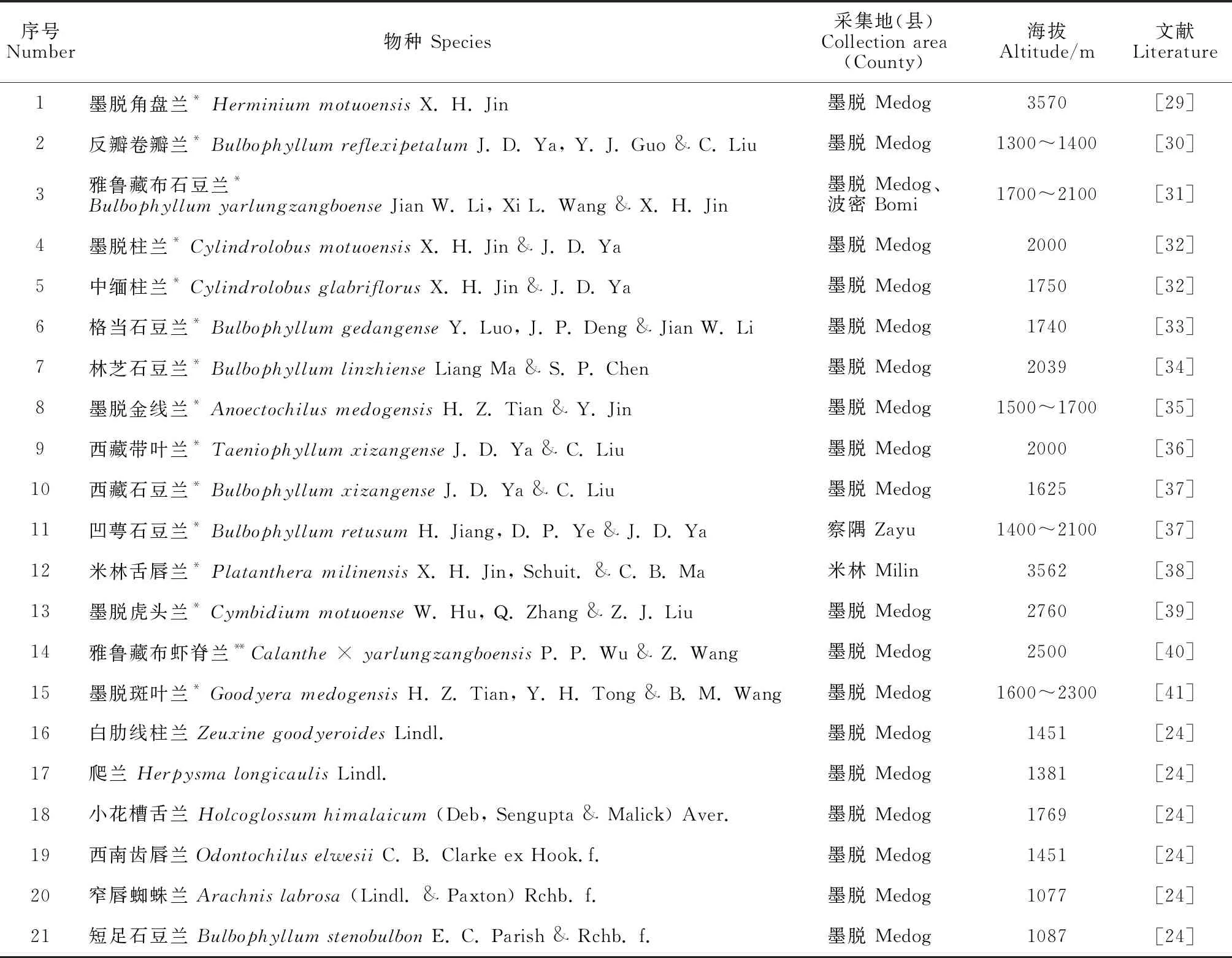

附表1 2017-2022年报道于西藏的兰科植物新种或新记录种

续附表1 Continued Schedule 1

续附表1 Continued Schedule 1

本研究团队于2021年6~10月,在西藏自治区墨脱县开展了为期4周的植物多样性考察,共发现兰科植物西藏新记录属1个,新记录种10个,其中2个为中国新记录种。结合野外实体特征与文献资料[7-10],对以上新记录种提供形态描述、彩色图版,并总结了新记录种与相似种之间的差异,以方便鉴别。

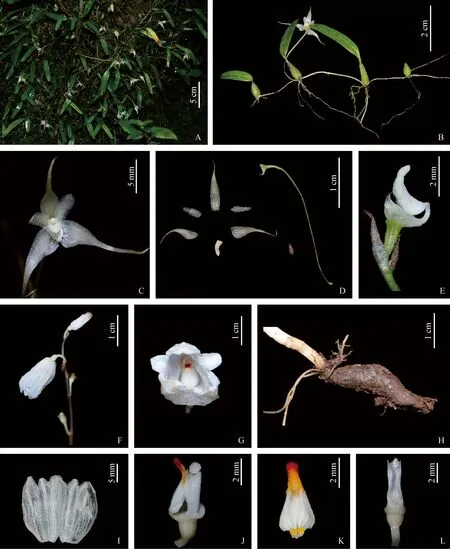

1 巡胡石豆兰 新拟(图1,A-E)

BulbophyllumsinhoenseAver.,Taiwania.52:294-295,2007.

Type:Vietnam,Lai Chau Prov.,Sin Ho Distr.,Phin Ho Mun.,Ta Genh village,upper slopes and ridges of limestone mountains,alt.1 326 m,12 June 2006,P.K.Loc,N.T.Vinh,N.S.Khang,P.N.Quan,L.H.Phong,HAL 8791 (Holotype,HN;Isotype,LE).

主要特征:附生或石生草本;根状茎纤细,线状;假鳞茎疏生,狭卵形,具1叶;花序具1~2花;花苞片黄色透明;花白色,明显张开,相对植株非常大;萼片狭卵形,具淡黄色尾状肉质尖;花瓣狭倒卵形,先端钝;唇狭披针形,强烈下弯,与蕊柱足构成可活动生物关节;合蕊柱白色;花期5~6月。

该种隶属短序组[Sect.Desmosanthes(Bl.) J.J.Smith],具有根状茎纤细,假鳞茎之间有明显的距离,顶生1枚叶,花葶纤细,直立,总状花序缩短呈伞状,萼片离生,形状大小近相等的特点。该种与广东石豆兰(B.kwangtungenseSchltr.)较为相似,但后者根状茎较粗,直径约2 mm,具2~4 (~7)朵花,花瓣先端长渐尖,而巡胡石豆兰根状茎纤细,直径0.3~0.5 mm,具1~2朵花,花瓣先端钝。

西藏:墨脱县,格林村,附生于树皮上,海拔1 550 m,2021年6月24日,孙美、黄婧、张建行、张振,21062433 (HSNU!);墨脱县,背崩乡,德尔贡村,附生于大石头上,海拔1 732 m,2021年10月26日,黄婧、梅丽、王刚涛,21102650 (HSNU!)。

分布:中国西藏(墨脱县),越南(莱州省巡胡县)[11]。中国新记录种。

2 葡萄天麻 新拟(图1,F-L)

GastrodiaputaoensisX.H.Jin,Nordic J.Bot.35:730-732,2017.

Type:Myanmar,Kachin State,Putao District,Hkakaborazi National Park,under the montane evergreen broadleaf forests,alt.2 200 m,17 June 2016,Xiaohua Jinetal.PT-2275 (holotype:PE;isotypes:PE,IBSC).

主要特征:腐生草本,花期植株高20~45 cm;根状茎圆柱状;花苞片卵形,膜质,易落;花倒置,白色至灰白色,下垂,多少轮钟状;萼片和花瓣合生成花被筒,裂片三角形,先端钝;唇瓣贴生于蕊柱足末端,狭三角形,具爪,上部密被黄色毛,有3~5条纵向的脊贯穿整个基部,爪具两个近球形的黄色胼胝体;蕊柱翅顶端具长而直的齿;花粉团粒粉质;花期6月。

该种与勐海天麻(G.menghaiensisZ.H.Tsi &S.C.Chen)较为相似,但后者茎褐色至灰色,花苞片明显,较不易脱落,花近直立,唇瓣宽卵形,3浅裂,而葡萄天麻茎灰白色,花苞片极易脱落,花常下垂,唇瓣狭三角形,非3浅裂。此外,该种与武夷山天麻(G.wuyishanensisDa M.Li &C.D.Liu)的植株形态也较为相似,但后者的唇瓣较小,卵菱形,无基部和上部之分,表面光滑,可明显区别于前者。通过数朵花的形态解剖,作者发现正开放的花不见药帽和花粉团,但柱头却已经授粉,而即将开放的花苞,药帽和花粉团均存在,这可能是该种发表时未曾描述花粉团的原因。葡萄天麻正在开放的花朵呈下垂状,授粉完成花被掉落后,子房上举。

西藏:墨脱县,格林村,生于常绿阔叶林下,海拔1 550 m,2021年6月24日,孙美、黄婧、张建行、张振,21062437 (HSNU!);墨脱县,德尔贡村,生于常绿阔叶林下,海拔1 732 m,2021年6月25日,孙美、黄婧、张建行、张振,21062535,21062536 (HSNU!)。

A-E.巡胡石豆兰:A.植株和生境;B.植株;C.花正面;D.花解剖;E.唇瓣和合蕊柱的侧面;F-L.葡萄天麻:F.花序;G.花正面;H.根状茎;I.花被筒;J.唇瓣和合蕊柱的侧面;K.唇瓣正面;L.合蕊柱正面图1 2个中国兰科植物新记录A-E.Bulbophyllum sinhoense Aver.:A.Plant and habitat;B.Plant;C.Front view of flower;D.Anatomy of flower;E.Side view of column and labellum;F-L.Gastrodia putaoensis X.H.Jin:F.Inflorescence;G.Front view of flower;H.Rhizome;I.Perianth tube;J.Side view of column and labellum;K.Front view of labellum;L.Front view of columnFig.1 Two newly recorded orchids from China

分布:中国西藏(墨脱县),缅甸(葡萄县)[12]。中国新记录种。

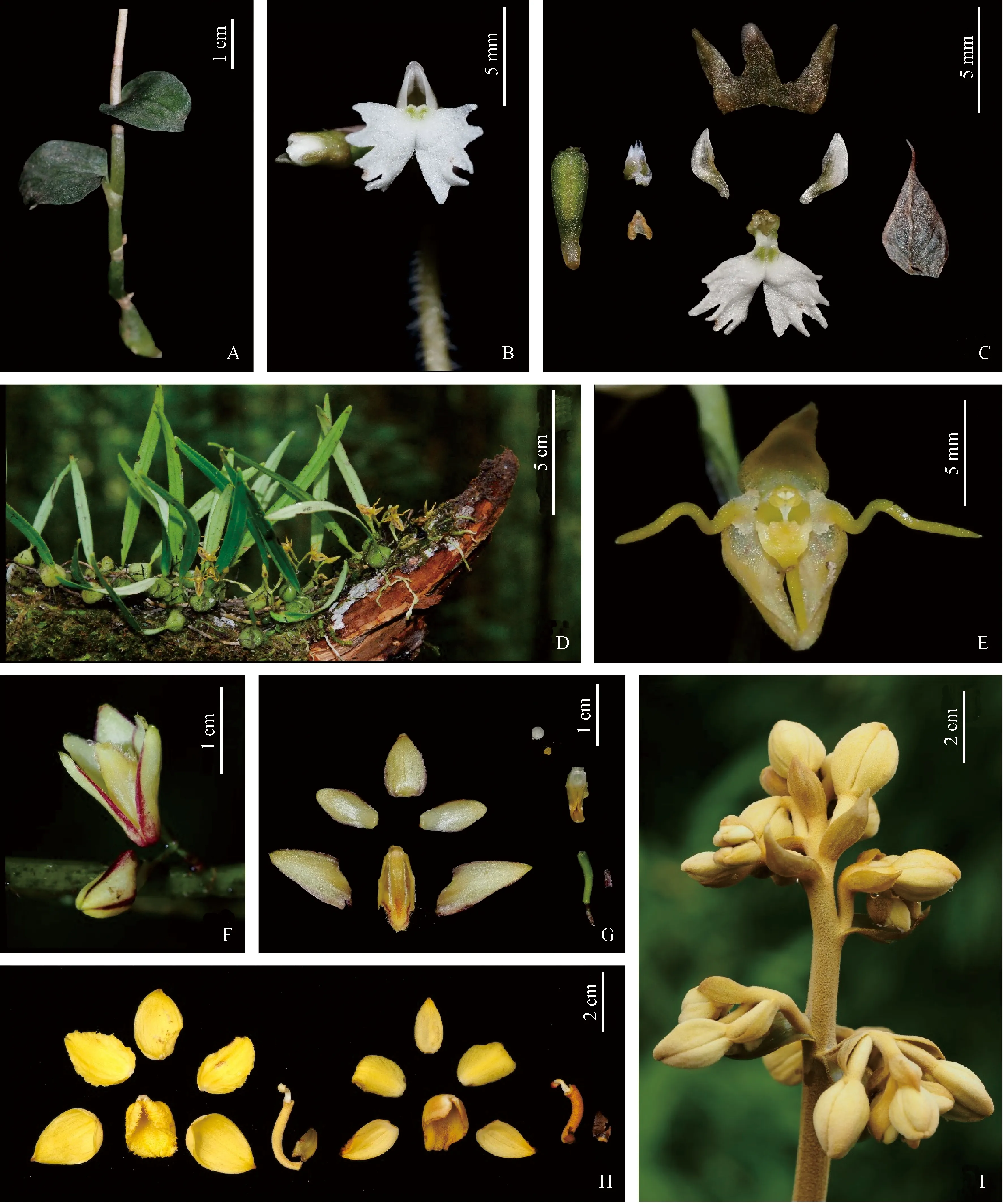

3 中华叉柱兰 (图2,A-C)

CheirostylischinensisRolfe,Ann.Bot.(Oxford).9:158.1895.Fl.Brit.India 6:88,1890;Fl.Reipubl.Popularis Sin.18:10,1999;Fl.China 25:169-170,2009.

主要特征:地生或半附生草本;根状茎肉质,深绿色,藕状;叶片近心形,上表面具深绿色脉纹;花序被毛,顶部着生花1~2朵;苞片与子房近等长;中萼片与两枚侧萼片合生成筒状,裂片钝三角形,花瓣镰刀状;唇瓣三裂,后唇囊状,具梳齿状胼胝体,中部收狭成短爪,前唇2深裂,基部具2枚绿色斑点,裂片边缘具4~6枚三角状齿;花期1~3月。

该种与云南叉柱兰(C.yunnanensisRolfe)较为相似,但后者根状茎蠕虫状,茎短于1 cm,蕊喙短于蕊喙附属物,而中华叉柱兰根状茎莲藕状,节明显粗于节间处,茎1~3 cm,蕊喙与蕊喙附属物近等长[13]。

西藏:墨脱县,德兴村,生于林下石头覆土中,海拔1 745 m,2021年8月30日,田怀珍、孙美21083008(HSNU!)。

分布:中国福建、广西、贵州、江西、浙江、台湾[13-15]、西藏(墨脱县)。菲律宾、马来西亚、缅甸、泰国、越南也有分布[7-10],西藏为新记录种。叉柱兰属为西藏新记录属。

4 弯瓣大苞兰 (图2,D-E)

Bulbophyllumsasakii(Hayata) J.J.Verm.,Schuit.&de Vogel,Phytotaxa 166:105,2014;Atlas of Native Orchids in China 686.2019.

主要特征:附生草本;假鳞茎近梨形,具1枚叶;叶革质,狭长圆形;总状花序具少数花;花开展,黄色或黄绿色;侧萼片尖端靠合,长圆状三角形;花瓣线状三角形,下半部边缘具流苏或噬蚀状,中部弯曲,具长尾,先端钝;唇瓣深黄色,卵形,中部以上骤然变狭为圆柱状,先端稍钝,基部具1枚肉质状横生的胼胝体,下半部边缘具缺刻;花期8~10月。

该种与黄花大苞兰[B.bifurcatoflorens(Fukuy.) J.J.Verm.,Schuit.&de Vogel]较为相似,但后者叶为长卵形,侧萼片开展,花瓣中部不弯曲,而弯瓣大苞兰叶为狭长圆形,侧萼片尖端靠合,花瓣较长,且中部明显弯曲。

西藏:墨脱县,格林村后山,附生于树干,海拔1 745 m,2021年8月21日,田怀珍、孙美、黄婧21082150(HSNU!)。

分布:中国云南、台湾、西藏(墨脱县)。缅甸、泰国也有分布[7-10]。西藏为新记录种。

5 独龙石斛 (图2,F-G)

DendrobiumpraecinctumRchb.f.,Gard.Chron.,n.s.7:750.1877;Acta Bot.Yunnan 32:332.2010.

主要特征:茎圆柱状;花序腋生于老茎上,总状花序具1~2~(5)花;花不完全张开,黄色到黄白色,萼片和花瓣边缘具明显紫红色;中萼片披针形;侧萼片轻微镰刀状;花瓣卵状披针形,边缘通常具纤毛;唇瓣3裂,基部有爪,上半部边缘具糙毛状流苏,侧裂片狭窄,齿状,中裂片椭圆形,先端钝,中间具红色斑点,唇盘上有3条肉状突出增厚的脉;花期6月。

该种与叉唇石斛(D.stuposumLindl.)较为相似,但后者花整体颜色偏白,而独龙石斛花偏黄色,且萼片和花瓣边缘带有明显紫红色。

西藏:墨脱县,德尔贡村,附生于树干,海拔1 745 m,2021年6月25日,孙美、黄婧、张建行、张振21062540(HSNU!)。

分布:中国云南(独龙江)、西藏(墨脱县)。印度东北部、缅甸、泰国也有分布[16-17]。西藏为新记录种。

6 直立山珊瑚 (图2,H-I)

Cyrtosiafalconeri(Hook.f.) Aver.,Turczaninowia.14:38,2011;Fl.Reipubl.Popularis Sin.18:10,1999;Fl.China 25:169-170,2009.

主要特征:半灌木状,高1~3 m;圆锥花序由10个以上的总状花序组成;花苞片棕黄色,明显短于花梗和子房,与花序轴近垂直;花鲜黄色,稍肉质;萼片椭圆状长圆形,背面密被短绒毛;花瓣稍狭于萼片,无毛,边缘具不规则齿;唇瓣凹陷呈囊状,近基部处变狭并缢缩而形成小囊,边缘具细流苏与不规则齿,内面密生乳突状毛;合蕊柱上端扩大,向前弓曲,无蕊柱足;药帽黄白色,近四方形;花期6~7月。

该种与毛萼山珊瑚[C.lindleyana(Hook.f.&Thomson)]较为相似,但后者苞片锈褐色,质地较软,子房和花梗被锈色毛,花萼背面有明显龙骨状突起,唇瓣基部不呈小囊状,药帽橘红色,而直立山珊瑚花苞片棕黄色,质地较硬,子房和花梗被浅锈色短绒毛,花萼背面无龙骨状突起,唇瓣基部呈小囊状,药帽黄白色。本次野外考察时发现,在同一适宜生境内,存在直立山珊瑚与毛萼山珊瑚混合生长的现象,且花期重叠;果期两者苞片均变锈褐色或黑色,则难以区分。

A-C.中华叉柱兰:A.植株;B.花序;C.花解剖;D-E.弯瓣大苞兰:D.植株;E.花正面;F-G.独龙石斛:F.花序;G.花正面;H(左)-I.直立山珊瑚:H.花解剖(左:直立山珊瑚;右:毛萼山珊瑚);I.花序图2 西藏兰科植物新记录种A-C.Cheirostylis chinensis Rolfe:A.Plant;B.Inflorescence;C.Anatomy of flower;D-E.Bulbophyllum sasakii J.J.Verm.,Schuit.&de Vogel:D.Plant;E.Front view of flower;F-G.Dendrobium praecinctum Rchb.f.:F.Inflorescence;G.Front view of flower;H(left)-I.Cyrtosia falconeri (Hook.f.) Aver.:H.Anatomy of flower (Left:G. falconeri;Right:C. lindleyana Hook.f.&Thomson);I.InflorescenceFig.2 Newly recorded orchids from Tibet

西藏:墨脱县,仁钦崩寺至巴日村途中,生于新修建的马路边、林中透光处,海拔1 967 m,2021年6月23日,孙美、黄婧、张建行、张振21062343,21062344 (HSNU!)。

分布:中国安徽、湖南、浙江、台湾、西藏(墨脱县)。不丹、泰国、印度也有分布[7-10,15]。西藏为新记录种。

7 红唇鸢尾兰 (图3,A-C)

OberoniarufilabrisLindl.,Sert.Orchid.t.8A.1838;Fl.Reipubl.Popularis Sin.18:134,1999;Fl.China 25:240,2009.

主要特征:附生草本;茎短,不明显;叶近基生,具关节,二列套叠,3~4枚,两侧压扁;花葶从叶丛中央抽出,总状花序包含百余朵花;花苞片狭披针形,先端长渐尖或芒状,明显超出花之上;花赤红色,常每3~4朵轮生于花序轴上;萼片卵形;花瓣近长圆形;唇瓣3裂,侧裂片横向伸展,狭披针形,中裂片再度深裂,叉开;花果期11月至次年1月。

该种与橘红鸢尾兰(O.obcordataLindl.)较为相似,均在墨脱县内有分布,但后者花葶下部与叶合生,貌似从叶片上部内侧发出,唇瓣中裂片先端微凹,而红唇鸢尾兰花葶与叶不合生,唇瓣中裂片先端深裂。

西藏:墨脱县,德尔贡村后山,附生于树干上,海拔1 580 m,2021年8月22日,田怀珍、孙美、黄婧21082250 (HSNU!)。

分布:中国海南、云南、西藏(墨脱县)。柬埔寨、马来西亚、孟加拉国、缅甸、尼泊尔、泰国、印度和越南也有分布[7-10]。西藏为新记录种。

8 白肋菱兰 (图3,D-E)

Rhombodatokioi(Fukuy.) Ormerod,Orchid Rev.63(4):11.1998;Fl.Reipubl.Popularis Sin.17:183,1999;Fl.China 25:68,2009.

主要特征:地生草本;茎暗红棕色,具叶4~6枚;叶中脉正面具白色条纹;花序具3~15花;花苞片棕红色,卵状披针形;花半开放;中萼片宽卵形,与花瓣粘合呈兜状;侧萼片斜卵形;花瓣偏斜,卵形,白色;唇白色,长圆状卵形,后唇凹陷成囊状,在基部附近含有2个棍状胼胝体,唇盘上具2条较低的纵向脊状隆起,前唇宽椭圆形至近四边形,逐渐变细,边缘内卷,先端钝;花期9~10月。

该种与小片菱兰[R.abbreviata(Lindl.) Ormerod]较为相似,但后者前唇倒三角形,先端截形,具锐角,有时在中心有小细尖状延伸,而白肋菱兰前唇宽椭圆形至近四边形,先端钝。本次考察发现白肋菱兰结实率相当高,很有可能是孤雌生殖[18]。

西藏:墨脱县,德尔贡村后山,常绿阔叶林下,海拔1 583 m,2021年6月25日,孙美、黄婧21062550 (HSNU!)。

分布:中国广东、广西、江西、台湾[19-20]、西藏(墨脱县)。日本、越南也有分布[7-10]。西藏为新记录种。

9 带唇兰 (图3,F)

TainiadunniiRolfe,J.Linn.Soc.,Bot.38:368-369,1908;Fl.Reipubl.Popularis Sin.18:237,1999;Fl.China 25:284,2009.

主要特征:地生草本;假鳞茎近圆柱状,暗紫色,顶生1枚叶;花序疏生花5~20朵;苞片红褐色,反折;中萼片长圆状披针形;侧萼片长圆状镰刀形;花瓣比萼片稍宽;唇瓣鲜黄色,展开呈倒卵圆形,前部3裂,侧裂片密布棕红色或棕紫色斑点,直立,中裂片横长圆形或倒心形,先端近截形、凸出或两侧微凹,唇盘具3条褶片,两侧较高,中央较低;花期3~4(~6)月。

该种与滇南带唇兰(T.minorHook.f.)较为相似,但后者唇瓣中裂片先端具5条褶片,而带唇兰本种唇瓣自基部至中裂片先端纵贯3条褶片[21]。本次6月底考察发现,当地带唇兰和滇南带唇兰正处于盛花期,仅有少数基部花朵子房稍有膨大,而文献记载带唇兰花期为3~4月、滇南带唇兰花期为5月[8-10],可能是当地海拔较高、气温较低,引起花期推迟。

西藏:墨脱县,仁钦崩寺游步道边,生于林中透光处,海拔2 096 m,2021年6月26日。由于野外植株个体稀少,仅拍摄了照片、采集了分子材料。

分布:中国福建、广东、广西、贵州、海南、江西、四川、云南、浙江、台湾、西藏(墨脱县)。缅甸、印度也有分布[7-10]。西藏为新记录种。

10 绿叶线柱兰 (图3,G-H)

ZeuxineagyokuanaFukuy.,Bot.Mag.(Tokyo).48:433.1934;Fl.Reipubl.Popularis Sin.17:201,1999;Fl.China 25:73,2009.

主要特征:地生草本;根状茎匍匐;茎紫绿色,具4~5枚叶;叶片卵状椭圆形,上面深绿色,背面淡绿色;花序具7~10朵较疏生的花;花较小,萼片红褐色,背面无毛;中萼片卵形;侧萼片张开,披针形;花瓣白色,狭倒卵形,与中萼片粘合呈兜状;唇瓣卵形,呈包卷状,后唇浅黄色,凹陷呈囊状,囊内两侧各具1枚钩状的胼胝体,前唇全缘,倒三角形,先端圆钝;花期9月。

该种与白肋线柱兰(Z.goodyeroidesLindl.)较为相似,均在墨脱县内有分布,花期有重叠,但后者叶中肋具1白色条纹,花序上花朵较密集,中唇较短,膜质,光滑;而绿叶线柱兰叶面紫绿色,无白脉,花序上花朵松散,无中唇,后唇边缘肉质,具小乳突。

西藏:墨脱县,布裙湖,常绿阔叶林下,海拔1 460 m,2021年8月23日,田怀珍、孙美、黄婧21082305 (HSNU!)。

其他分布:中国广西、海南、台湾、西藏(墨脱县),泰国、印度和越南也有分布[2,7-8]。西藏为新记录种。

A-C.红唇鸢尾兰:A.植株;B.花序;C.花正面;D-E.白肋菱兰:D.植株;E.花解剖;F.带唇兰花正面;G-H.绿叶线柱兰:G.植株;H.花解剖图3 西藏兰科植物新记录种A-C.Oberonia rufilabris Lindl.:A.Plant;B.Inflorescence;C.Front view of flower;D-E.Rhomboda tokioi (Fukuy.) Ormerod:D.Plant;E.Anatomy of flower;F.Front view of flower of Tainia dunnii Rolfe;G-H.Zeuxine agyokuana Fukuy.:G.Plant;H.Anatomy of flowerFig.3 Newly recorded orchids from Tibet

11 讨 论

西藏自治区位于中国西南边陲,兰科植物分布主要集中于西藏东南部,尤其是墨脱县[4]。素有“植被类型天然博物馆”美称的墨脱县,隶属中国雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区,位于东喜马拉雅地区南部,属于全球多样性热点区域范围,印度洋暖湿气为当地兰科植物的生长提供了优越的水热条件[23-24]。

随着野外科考的深入,大量兰科植物新记录被报道,如长苞鸢尾兰(OberonialongibracteataLindl.)、长轴白点兰[Thrixspermumsaruwatarii(Hayata) Schltr.]等等[25-26]。目前,西藏已记载兰科植物近450种(含变种),2017年11月至2022年1月新增记录92种,因此可见,西藏特别是墨脱县,仍存在不少潜在的多样性资源亟待清查。同时,当地的金线兰属(AnoectochilusBlume)、兰属(CymbidiumSw.)、杓兰属(CypripediumL.)、石斛属(DendrobiumSw.)、兜兰属(PaphiopedilumPfitzer)、独蒜兰属(PleioneD.Don)植物均在《国家重点保护野生植物名录》(第二批)内[27],建议加大西藏兰科植物保护力度。

本次调查到的所有新记录种均发现于藏东南地区,其分布与毗邻地区(中国云南、印度、缅甸)具有紧密联系。如:弯瓣大苞兰、独龙石斛、红唇鸢尾兰、带唇兰均在云南有分布;独龙石斛、直立山珊瑚、红唇鸢尾兰、带唇兰、绿叶线柱兰均在印度有分布;葡萄天麻、中华叉柱兰、弯瓣大苞兰、独龙石斛、红唇鸢尾兰、带唇兰均在缅甸有分布。巡胡石豆兰(中国新记录种)的其他分布仅在模式产地越南(莱州省巡胡县),白肋菱兰(西藏新记录种)国内的其他分布地包括广东、广西、江西、台湾,国外包括日本、越南,可见中国藏东南地区与中国南方以及毗邻的东南亚地区的兰科植物可能存在一定关联[28]。

致谢:感谢王刚涛先生和在读硕士研究生梅丽在野外调查过程中给予的帮助。感谢墨脱县林业和草原局刘震先生以及雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区各位工作人员在调查过程中给予热情支持和帮助。谨致谢意。